The Russian education system in the context of the current economic situation

Panasyuk E.A.1![]() , Glukhova E.A.1

, Glukhova E.A.1![]()

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 7 (July 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54310528

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The research is aimed at identifying problems and substantiating the prospects for the development of the Russian education system in the context of the current economic situation. For this purpose, the article analyzes the results of the authors' questionnaire "The current state of the education system in the Russian Federation" among residents of the Donetsk People's Republic. The relationship between the needs of the labor market, the admission control figures in higher education organizations and the quality of education in schools is substantiated. Recommendations for neutralizing the identified threats are proposed.

Keywords: employment, admission quotas, education quality, education system, human resources

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28

Введение

Российская Федерация находится под беспрецедентным санкционным давлением. На февраль 2023 г. по некоторым оценкам на страну было наложено более 14 тыс. ограничений, которые коснулись как отдельных лиц, так частных и государственных предприятий (организаций). Западные страны пытаются ограничить поставки техники и технологий, сервисную поддержку оборудования, консультации передовыми специалистами и т. п. Такие действия недружественных стран привели к тому, что оголили ряд проблем, которые и до того вызывали дискуссии в российском обществе. Одна из них – необходимость реформирования системы образования.

Актуальность данного исследования заключается в том, что для развития любой системы нужны ресурсы. Основные ресурсы любого государства – люди, образованные квалифицированные специалисты – это потенциал для прогрессивного устойчивого развития. Российская Федерация имеет значительные человеческие ресурсы и находится на 29 месте из 191 возможного в рейтинге стран по индексу уровня образования [1]. Уровень безработицы в стране за прошлый год – 3,7% (самый низкий за новейшую историю). Однако в данном конкретном случае он свидетельствует не столько о развитии экономики, сколько о демографической проблеме (некому работать) и неполной занятости. Кроме того, в некоторых стратегических видах деятельности наблюдается длительный кадровый голод, который усугубился в период СВО, т. к. часть специалистов покинули рабочие места в рамках мобилизации или добровольно. Отрасли хозяйствования, которые ранее работали в условиях импорта комплектующих и техники, столкнулись не только с дефицитом оборудования и ресурсов, но и с недостатком специалистов способных произвести свой отечественный наукоемкий продукт. Естественно, что дефицит специалистов негативно влияет на экономическое и социальное развитие государства (особенно в условиях импортозамещения и поиска новых источников дохода государством).

В трудах отечественных ученых-экономистов рассматриваются вопросы обеспечения кадрового потенциала вузов [2-4]; мотивации трудоустройства выпускников организаций высшего образования, в том числе в сфере образования и науки [5-6]; развития рынка труда и образования в условиях цифровой экономики [7]; совершенствования образовательного процесса путем использования информационных технологий [8-9]; экономической безопасности организаций высшего образования [10]; финансирования системы образования [11]. Во всех приведенных работах базой исследования является уровень высшего профессионального образования. Однако система образования требует согласованных изменений на всех уровнях, особенно при вхождении в Россию четырех новых регионов, работавших по другим правилам (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Цель исследования – определить проблемы и перспективы системы образования Российской Федерации в контексте современной экономической ситуации. При подготовке исследования были использованы следующие методы: анализ и синтез информации, наблюдение, сравнение, анкетирование.

Практическая значимость определена результатами и выводами исследования, позволяющими разработать направления решения выделенных проблем системы образования и ее адаптации к современным экономическим условиям.

Основная часть

На октябрь 2022 г. удельный вес потребности в работниках для замещения вакансий в общем числе рабочих мест составлял 5,4% (без учета четырех новых регионов) [12]. Например, потребность в специалистах высшей и средней квалификации в ключевых на сегодняшний день отраслях такова: наука и техника – 133,88 тыс. чел. (54,9%), здравоохранение – 161,76 тыс. чел. (7,9%), образование – 65,59 тыс. чел. (2,38%), ИТ – 26,61 тыс. чел. (5,85%). Если смотреть в разрезе видов экономической деятельности, то экономика нуждается в 75 тыс. инженеров высшей квалификации, 50 тыс. врачей-специалистов (например, не хватает 2,1 тыс. эндокринологов), чуть более 4 тыс. преподавателях вузов и 5 тыс. в организациях среднего профессионального образования (СПО), более 18 тыс. учителях средней школы и 13 тыс. воспитателей детских садов. Среди специалистов среднего уровня квалификации не хватает порядка 13,3 тыс. техников в области химии, физики, электроники, металлургии; 29 тыс. медсестер по уходу и 10 тыс. работников скорой помощи.

При этом указанные сферы деятельности являются привлекательными для абитуриентов с точки зрения выделения государством, как большого количества бюджетных мест, так и возможностью трудоустройства по специальности, карьерного роста.

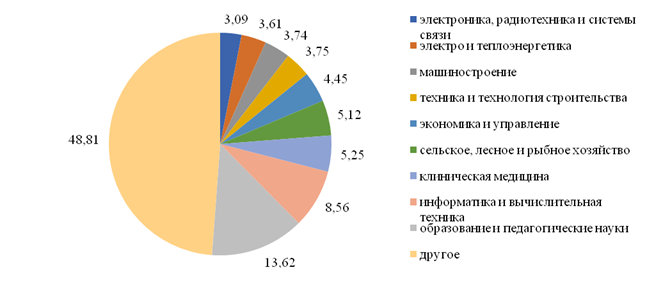

На рис. 1 представлена структура контрольных цифр приема на 2023/24 учебный год по специальностям и направлениям подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры за счет средств федерального бюджета. При анализе выделены направления подготовки (укрупненные группы), которые традиционно являются лидерами по количеству бюджетных мест. Так, по сравнению с прошлым годом общее количество финансируемых федеральным бюджетом мест увеличилось на 1824, при этом в структуре изменения таковы: +0,16 п.п. (+ 967 мест) по направлению «Клиническая медицина»; -3,07 п.п. (-521 место) по направлению подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи»; -0,05 п.п. (-4) «Образование и педагогические науки», по - 0,03 п.п. по направлениям «Техника и технология строительства» (-107), «Экономика и управление» (-100) и «Информатика и вычислительная техника» (-11), по другим направлениям изменения наблюдаются только с учетом общего роста количества мест [13-14].

Рисунок 1 – Структура выделенных бюджетных мест по направлениям подготовки Министерством высшего образования и науки в 2023 г., %

Источник: составлено авторами по данным [14]

По словам министра Министерства науки и высшего образования В.Н. Фалькова [15] наиболее популярными специальностями у абитуриентов по итогам вступительной кампании 2022 года были педагогика, медицина и информационные технологии (тройка лидеров по количеству бюджетных мест). Специальности инженерно-технического профиля не востребованы у поступающих (вплоть до незакрытых бюджетных мест в некоторых вузах), в том числе из-за нежелания сдавать ЕГЭ по профильным дисциплинам (математика, физика, биология, химия).

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между недостатком учителей-предметников в школе (физиков, химиков, биологов, математиков), нежеланием сдавать ЕГЭ (вступительных испытаний) по профильным предметам, низкой популярностью инженерных профессий и невостребованными вакансиями в этой сфере, следовательно, низкой долей собственных научно-конструкторских разработок и т. п.

Ситуация частичной изоляции российского производства от зарубежных инновационных продуктов и технологий, сложившаяся вследствие санкций, требует новых передовых подходов к решению многих задач. В отличие от большинства как недружественных, так и дружественных стран, Россия обладает необходимыми ресурсами для самообеспечения. И ключевая задача, которая стоит перед государством, обеспечить работу механизма, способствующего максимальному раскрытию человеческого потенциала с учетом требований рынка и общества. Основная роль в этом принадлежит образованию.

Для того, что бы определить проблемы и перспективы развития системы образования в феврале – марте 2023 г. было проведено анкетирование 431 жителя Донецкой Народной Республики (доверительный интервал 5,2). В опросе приняло участие 34% студентов, 20% работающих, 44% совмещающих учебу и работу, 2% людей, которые не учатся и не работают. 58% занятых работают в сфере образования (9% сотрудники детских садов, 22% ‑ учителя, 1% ‑ педагоги СПО, 6% ‑ ППС вузов, по 2% ‑ педагоги дополнительного и специального образования). Возрастной срез опрошенных: 53% ‑ 18-22 года; 16% ‑ 23-35 лет; 20% ‑ 36-45 лет; по 6% 46-55 лет и старше 55.

На вопрос «Что можно считать целями или главными задачами образования?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 62% анкетируемых выбрали «выявление и максимальное развитие индивидуальных способностей каждого человека»; 53% ‑ «воспитание полноценного гражданина мира, который может легко адаптироваться и достичь успеха в любой цивилизованной стран»; 42% ‑ «овладение культурой, системой знания, выработанными человечеством». Почти треть респондентов (30%) выбрали «воспитание настоящего гражданина и патриота, любящего Россию и готового для нее работать и ее защищать», из них 26% люди до 22 лет, 24% ‑ возрастная группа 23-35, 26% ‑ 36-45 лет, 31% ‑ 46-55 и 58% опрошенные старше 55 лет. Чуть меньше (29%) ответили «воспитание человека, способного стать успешным в современном обществе: разбогатеть, сделать успешную карьеру и т.п.» (36% младшей возрастной группы, по 24% люди 23-45 лет, 4% ‑ 46-55 лет и 17% старше 55). 12% считают целью образования «дать возможность детям превзойти своих родителей в успехе, достатке, социальном положении, творческих достижениях», а 10% (16% в возрасте 18-22 лет и 6% 23-35 лет) – «воспитать идеального квалифицированного потребителя». Около 4% респондентов дали свои варианты ответа, среди которых «уметь думать и внедрять в жизнь новые технологии» и «всестороннее развитие личности».

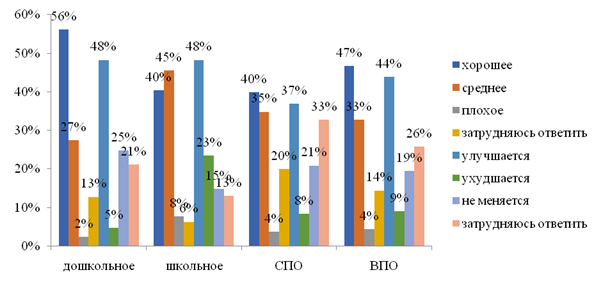

Далее анкетируемым было предложено оценить качество и тенденции современного российского образования по четырем уровням (дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное). Большинство считает, что качество дошкольного и профессионального образования хорошее, а вот школьное 40% оценили как среднее (рис. 2). По всем выделенным уровням большинство опрошенных наблюдают тенденцию к улучшению, четверть не видят изменений в дошкольном образовании и около пятой части в профессиональном.

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопросы «Как Вы оцениваете качество российского образования?» и «Как меняется качество российского образования?

Источник: составлено авторами

В российском обществе за тридцать лет сложилась тенденция к получению высшего профессионального образования и снижение популярности рабочих профессий (что проявляется в дефиците кадров на рынке труда). Отметим, что в последние годы происходит популяризации среднего профессионального образования, что нашло отражение в росте конкурса абитуриентов. Однако и сейчас после окончания школы большинство стремятся поступить в вуз. Поэтому респондентам было предложено выбрать мотивы, по которым люди стремятся получить высшее образование (рис. 3). Среди собственных вариантов респондентов популярные: «с целью саморазвития и совершенствования творческих способностей», «модный стереотип, что высшее образование равно успех», «формирование круга общения и наработка связей».

Рисунок 3 – Распределение мотивов, по которым люди стремятся получить высшее образование

Источник: составлено авторами

Итак, большинство респондентов разделяют мнение, что высшее образование – это гарантия трудоустройства и развития карьеры. Но для порядка четверти опрошенных это инструмент для решения других вопросов. При этом рассмотрение структуры ответов по возрастным группам показало, что одобрение родителей максимально при поступлении в вуз стремились получить люди 18-22 (22%) и 46-55 лет (19%), а минимально старше 55 лет (8%). При ответе «избежать службы в армии» получена такая структура ответов: 13% ‑ 18-22 года, 12% ‑ 45-55 лет, минимально (2%) респонденты 36-45 лет. «Быть как все» при выборе профессии хотели 12% опрошенных в возрасте 23-35 лет, 11% ‑ 18-22, 8% ‑ 36-45 лет и по 4% приходится на две старшие возрастные группы.

На вопрос легче ли стало поступить в вуз после введения ЕГЭ (в ДНР государственная итоговая аттестация – ГИА) 15% респондентов ответили «проще», 28% ‑ «объективнее», 32% ‑ «сложнее», 8% считают, что «ничего не изменилось», а 17% затруднились ответить. Подавляющее большинство респондентов старше 23 лет считают, что с ЕГЭ поступить в вуз стало проще; треть опрошенных в возрасте до 22 лет и 38% людей в возрасте 45-55 лет наоборот отметили, что процесс стал сложнее; объективным считают поступление с ЕГЭ 34% первой возрастной группы, 27% второй и 22% людей 35-45 лет.

По мнению 25% респондентов объективно оценить уровень знаний выпускников школ, поступающих в вузы дает ЕГЭ (ГИА), 42% считает, что прежняя система вступительных экзаменов, 30% ЕГЭ (ГИА)+ собеседование в вузе, 3% дали собственный вариант ответа (собеседование или вступительные экзамены в вузе). При этом объективной прежнюю систему вступительных экзаменов считает 71% респондентов старше 55 лет, 69% ‑ 45-55 лет, 48% ‑ людей 35-45 лет и 37% ‑ 23-35 лет. Младшая возрастная группа разделила свои голоса между тремя предложенными ответами практически поровну (32%, 34% и 31% соответственно). В разрезе социального статуса, ЕГЭ поддерживает 36% учащихся и 24% тех, кто совмещает учебу и работу; 58% работающих и 42% работающих студентов считают объективным экзамены; уместным совместить собеседование и ЕГЭ (ГИА) считают 34% студентов, 25% работающих и 30% тех, кто совмещает эти роли.

Главным фактором, повлиявшим на выбор профессии, опрошенные назвали собственные интересы (68%), родителей (17%), уровень заработной платы (5%), друзей (2%) и СМИ (1%). Среди других факторов (6%) были названы влияние учителя, особенности ребенка, востребованность профессии.

На вопрос «Довольны ли Вы тем образованием, которое получено вами к настоящему моменту?» 40% ответили «да», 31% «в основном довольны», 22% «в чем то да, в чем то нет», по 3% опрошенных «в основном не довольны» и «совершенно не удовлетворены».

Если бы у респондентов была возможность получить дополнительное образование, то 16% не воспользовались бы такой возможностью (рис. 4). Инженерами хотели бы стать только 1% опрошенных, чуть больше желающих изучать физику, химию, математику (4%). Традиционно востребованы юриспруденция (21%), гуманитарные (18%) и филологические (16%) специальности. Среди собственных ответов респондентов были: конструирование швейных изделий, декоративно-прикладное образование, художник (иллюстратор), журналистика, PR, рабочая специальность (ремесло), менеджмент, дизайнер (архитектор), образование в области культуры и искусства, педагогика, аграрное (сельскохозяйственное) образование.

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Если бы

Вам представилась возможность, какое бы образование Вы хотели получить сейчас?»

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Если бы

Вам представилась возможность, какое бы образование Вы хотели получить сейчас?»

Источник: составлено авторами

Много дискуссий в российском обществе ведется по поводу эффективности системы образования, в частности ее фундаментальности. Поэтому респондентам был задан вопрос «Какая система дает фундаментальное образование: современная или советская?». Большинство опрошенных сошлись во мнении, что обе системы дают фундаментальное образование (современная 52%, советская ‑ 70%), затруднились ответить около 30%. Отметим, что 78% педагогов-респондентов выделил советское школьное образование как фундаментальное (современное – 45%), вузовское оценили как фундаментальное 66% (современное – 42%), при оценке советской системы меньшее количество человек затруднились с ответом.

В продолжение вопроса о фундаментальности образования респондентам было предложено выбрать одну или несколько задач стоящих перед учебным заведением. Точку зрения, о том, что задача состоит в «выработке на основе полученных знаний умения думать» разделяют 70% опрошенных из них 70% педагогов; «научиться самостоятельно добывать информацию» ‑ 54% (60% педагоги); «научиться анализировать достоверность информации» ‑ 61% (57%); ваш вариант («научить критическому мышлению») – 1% ‑ ответил учитель.

Респондентам было предложено проранжировать по степени важности десять принципов организации обучения в школе. На первое место большинство анкетируемых поставили «высокое качество подготовки педагога», на четвертое – «индивидуальный подход к ученику», пятое разделили между собой «самоуправление учащихся» и «трудовое воспитание», на девятом месте, как не парадоксально, «снижение цифровизации образования» и его «цифровизация», а также «элитарность – ориентированность на служение государству», последнее десятое место разделили «военная подготовка по типу суворовского училища», «интернатное обучение (закрытое)» и «экстернат» (второе-третье, шестое-восьмое места при расчете рейтинга остались пустые).

Распределение ответов респондентов по возрастным группам и критичным местам рейтинга (1 и 10) показало, что «высокое качество подготовки» поставили на первое место от 58% (36-45 лет) до 72% (25-35 лет); «трудовое воспитание» на первое место ставят люди старше 55 лет (21%), тогда как анкетируемые других группы на первом месте его видят в 8-9% случаев. «Индивидуальный подход» важен для 29% людей в возрасте 18-22, 21% старше 55 лет, 27% ‑ 36-45 лет и менее 20% для остальных. «Снижение цифровизации» в приоритете у 13% людей старшего возраста (55+), от 5 до 8% у группы 36-55.

Наибольшую солидарность у всех возрастных групп при определении последнего места в рейтинге получил принцип «цифровизации образования» от 42% у людей старше 55 лет до 21% у людей в возрасте 23-35. Интересно, что младшая исследуемая группа (18-22) отдала 27% голосов за 10 место у этого принципа, опередив на 1 п.п. группу 36-45 (46-55 – 35%). «Снижение цифровизации» на последнее место поставили 4% людей старшего возраста и по 15% группы 18-22 и 36-45 лет, 12 и 13 процентов соответственно пришлось на возраст 23-35 и 46-55. «Экстернат» как форму обучения в школе не рассматривает от 12 до 15 процентов четырех старших групп и 8% людей до 22 лет. Также интересно то, что 3% опрошенных в возрасте 23-35 лет считают, что «высокая подготовка педагогов» это наименее существенный принцип, около 6% опрошенных считает, что «трудовое воспитание» должно быть на последнем месте; элитарность как на первое, так и на десятое место ставят по 4% людей старше 55 лет.

Проблемами, которые наиболее остро стоят перед системой образования, респонденты считают: отсутствие мотивации у учащихся и педагогов – 60%; нестабильность и недостаточная проработка учебных программ, учебников – 41%; ограниченность учебного времени (сокращение времени на подготовку по отдельным предметам, увеличение количества дисциплин) – 41%; изменение системы оценки знаний учащихся, введение ЕГЭ (ГИА) – 36%; психологические трудности восприятия информации учениками и родителями – 33%; взятки, коррупция, произвол – 24%; низкая квалификация педагогов – 14%; недоступность образования – 7%; подушевая система финансирования образования (борьба за каждого ученика) – 7%; другое – 3%. Собственные ответы давали преимущественно работающие педагоги, выделившие: сокращение бюджетного финансирования и переход системы образования в частные руки; нехватка специалистов; равнодушие учителя по отношению к ученику и своему делу; невостребованность дипломированных выпускников на рынке труда; большое количество бумажной работы у педагога, которое мешает непосредственной работе с учащимися; низкая оплата труда педагогов по сравнению с низко квалифицированным трудом; увеличение времени на самоподготовку; чрезмерная вовлеченность родителей в процесс обучения, в том числе в вузе; сокращение времени на подготовку по отдельным предметам, увеличение количества дисциплин.

Отдельно был вынесен вопрос о проблемах высшего образования в России. Ответы распределились следующим образом: 50% ‑ высокая стоимость обучения; 29% ‑ взятки, коррупция, связи; 14% ‑ низкое качество преподавания; 43% ‑ оторванность программы обучения от реальности; 8% ‑ подушевая система финансирования образования (борьба за каждого ученика); 5% выбрали свой вариант, из которых 50% ‑ «затрудняюсь ответить». Заслуживают внимание оставшиеся 50% собственных ответов: дистанционное обучение (характерно для ДНР), низкий уровень финансирования, отсутствие реальной практики для студентов, низкий уровень мотивации студентов к получению знаний, освоению учебного материала, а также к научно-исследовательской деятельности, бюрократическая нагрузка в работе преподавателя (обременение планами и отчетами, дополнительными поручениями/обязанностями, которые имеют косвенное отношение к изложенным в должностной инструкции).

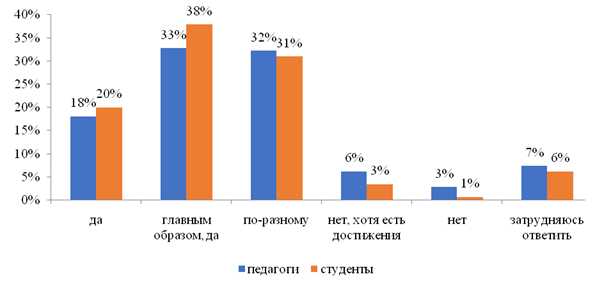

На вопрос «Способна ли современная система образования решать задачи, которые стоят перед обществом?» ответы респондентов распределились так: 19% ‑ «да, полностью»; 35% ‑ «да, главные задачи решаются»; 30% ‑ «трудно сказать, бывает по-разному»; 6% ‑ «нет, даже главные задачи решаются плохо, хотя в чем-то есть достижения»; 2% ‑ «нет, не способна»; 8% ‑ «затрудняюсь ответить». Следовательно, большинство респондентов (54%, из них 51% педагоги), позитивно оценивают тенденции развития образования, верят» в лучшее. Треть сотрудников образовательных организаций (32%) считают, что бывает по-разному, а 9% настроены пессимистично. Распределение ответов респондентов в разрезе двух социальных групп (педагоги и студенты, как субъекты системы образования) показало, что учащиеся более позитивно оценивают состояние и перспективы образования (рис. 5).

Рисунок 5 – Структура распределения ответов респондентов на вопрос «Способна ли современная система образования решать задачи, которые стоят перед обществом?» по социальным группам, %

Источник: составлено авторами

В целом результаты анкетирования показали, что система образования РФ развивается, но существует множество проблем, решение которых требует системного государственного подхода. В частности, распределение ответов по возрастным группам выявило, что люди возраста 45+ более сознательно относятся к задачам стоящим перед учебными заведениями и системой образования в целом; понимают важность патриотического и гражданского воспитания; высшее образование воспринимают, как возможность улучшить свой социальный статус посредством престижной работы; считают, что ЕГЭ сдавать проще, чем экзамены.

Люди в возрасте 23-45 лет (в основном уже получили профессиональное образование, работают) в целом адекватно воспринимают задачи стоящие перед образованием, ориентировались на собственные интересы и предпочтения при выборе профессии; считают, что ЕГЭ проще, чем система вступительных экзаменов, но предпочитают комбинированную (ЕГЭ+собеседование); видят преимущества и недостатки советской и современной систем образования.

Молодые люди (18-22 года) оптимистичнее смотрят в будущее, ориентированные на развитие индивидуальных способностей и удовлетворение своих потребностей, стараются заслужить одобрение близких и общества (не выделятся из толпы).

За последние полтора года произошло достаточно много изменений в системе образования, которые коснулись всех уровней. Часть из них – ответ на проблемы, обозначенные в проведенном анкетировании (разработаны и рекомендованы единые учебники для школ по некоторым дисциплинам; из Закона «Об образовании» убраны формулировка «образовательные услуги», реформируется система высшего образования [16], проводятся уроки гражданственности, большее внимание уделяется патриотическому воспитанию, сокращено количество обязательных документов для учителей, введена доплата за классное руководство и др.). Многие вопросы находятся на стадии обсуждения: отмена (замена) ЕГЭ; сроки обучения по конкретным специальностям; механизмы и инструменты привлечения абитуриентов на направления подготовки востребованные рынком труда; обновление образовательных программ и методов обучения студентов в соответствие с запросами работодателей на профессиональные компетенции выпускников (Т-образование); повышение престижности рабочих и инженерных профессий, педагогического труда и др.

Заключение

По результатам исследования сформулированы следующие выводы и рекомендации.

1. Система образования должна развиваться в тесной кооперации с запросами экономики и гражданского общества, работать на опережение (перспективу). Например, ситуация на рынке труда требует инженеров сегодня, а количество абитуриентов желающих ими быть низкая. Экономика нуждается в специалистах в области электроники и связи, а количество бюджетных мест сокращается. На педагогику выделяется большое количество мест, но традиционно остается большое количество вакансий (особенно в регионах).

2. Необходима четкая профориентационная работа, начиная с детского сада, совместно с центрами занятости и психологами для определения индивидуальных способностей ребенка и определения его сферы профессиональной деятельности. Помощь в выборе профессии не по принципу «белый труд» или «много бюджетных мест и низкий конкурс», а «способности+личное желание».

3. Возвращение трудового воспитания, как одного из инструментов развития ребенка и его приобщения к социальной (гражданской) ответственности.

4. Патриотическое воспитание – основа образования. Гражданин несет ответственность за свою деятельность не только перед законом, но и перед обществом.

5. Повышение престижа педагогических профессий, в том числе путем повышения реальной заработной платы, в том числе в регионах (а не средней по заслугам ‑ «эффективный контракт»). Усиления контроля над подготовкой студентов по специальности. Прохождение обязательного психологического тестирования на пригодность к профессии.

6. Сметное финансирование образовательных организаций (а не действующее нормативно-подушевое) позволит улучшить качество обучения за счет снижения количества обучающихся, которых «держат» в организации для количества.

7. Нормативное закрепление ответственности за оскорбление педагогов на рабочем месте, нарушение дисциплины и т.д. При этом равномерное распределение наказания (в доказанном случае) между детьми и их родителями (показательные общественные работы, а не выплата компенсаций!, даже при учете кратковременного ухудшения здоровья – «резкого обнаружения» медицинских противопоказаний к труду).

8. Обязательная отработка студентами-бюджетниками определенного срока по специальности (по сути, отработка потраченных на их подготовку денег государством). Это позволит абитуриентам и их родителям более ответственно подходить к выбору специальности и минимизировать количество «случайных» людей. Целевое обучение (уже работает) предполагает прием на специальность абитуриентов, на которых конкретный регион (предприятие, организация) дает заказ организации профессионального образования, т.е. такие студенты имеют реальную практику и их ожидает рабочее место. При не соблюдении условий договора участники отношений несут финансовую ответственность в размере стоимости обучения.

9. Образование не требует повсеместной цифровизации. Использование электронных гаджетов при обучении повышает наглядность и создает дополнительные возможности для педагога, но не повышает уровень усвоения материала учениками (нет исследований опровергающих этот тезис) и создает дополнительную нагрузку на организм учащихся. Дистанционное обучение (ДНР с 2019 года) существенно снижает уровень знаний, коммуникационные возможности и социальные навыки. Требует дополнительных исследований со стороны здравоохранения и педагогики, разработки новых СанПинов (например, использование электронных досок или экранов при работе с дошкольниками и младшими школьниками).

Таким образом, система образования является образующей для всей экономики. Ее соответствие запросам рынка труда и общества, работа на опережение – это ключевая задача для укрепления национальной безопасности Российской Федерации.

References:

Dudin M.N., Shkodinskiy S.V., Vashalomidze E.V. (2021). Tsifrovaya ekonomika: novye vyzovy i vozmozhnosti dlya rynka truda i vysshego obrazovaniya v Rossii [Digital economy: new challenges and opportunities for the labour market and higher education in Russia]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (10). 1089-1104. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.10.113576.

Krasnikova A.S., Podolskiy A.G., Beregovskaya E.O. (2023). Vysshee obrazovanie: problemy kadrovogo obespecheniya i napravleniya ikh resheniya [Higher education: staffing problems and solutions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 899-916. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117445.

Litvinyuk A.A., Kuzub E.V., Kleschevskiy Yu.N., Ledneva S.A. (2019). Motivatsiya trudoustroystva molodyozhi v sfere nauki, vysokikh tekhnologiy i vysshego obrazovaniya [Motivating youth employment in science, technology and higher education] M.: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).

Litvinyuk A.A., Loginova A.V., Kuzub E.V. (2019). Gendernye osobennosti HR-menedzhmenta v sfere nauki, vysshego obrazovaniya i vysokikh tekhnologiy [Gender peculiarities of hr management in the sphere of science, higher education and high technologies]. Leadership and management. 6 (3). 279-290. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.3.40954.

Lukichyov P.M., Chekmarev O.P. (2023). Primenenie iskusstvennogo intellekta v sisteme vysshego obrazovaniya [Artificial intelligence in higher education]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 485-502. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117223.

Molchanov I.N. (2022). Obrazovanie i nauka: tendentsii razvitiya kadrovogo potentsiala [Education and science: trends in the development of human resources]. Leadership and management. 9 (3). 691-708. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.3.114932.

Nenyuk E.V. (2020). Klyuchevye vekhi reformirovaniya sistemy vysshego obrazovaniya [Key milestones in the reform of higher education system]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 397-406. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.41572.

Sotnikova S.I. (2021). Professionalnaya orientatsiya molodezhi: effekty modernizatsii rossiyskoy vysshey shkoly [Professional orientation of the youth: the effects of modernization in russian higher education]. Russian Journal of Labor Economics. 8 (2). 123-142. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.2.111703.

Volov V.T., Zbarskiy A.M., Garanin M.A., Gorbatov S.V. (2023). Razvitie sistemy professionalnogo obrazovaniya na osnove produktov tsifrovoy ekonomiki [Development of a vocational education system based on the products of the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). (in Russian).

Yarkova T.M. (2022). Ekonomicheskaya bezopasnost vysshego obrazovaniya, ee rol i vliyanie na bezopasnost ekonomiki otrasley [Economic security of higher education, its role and impact on the industries' economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 5 (1). 193-208. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.1.114358.

Страница обновлена: 27.04.2025 в 07:45:53