Monitoring innovation activity in the constituent entities of the Siberian Federal District as a vector of sustainable development

Pogrebtsova E.A.1

1 Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Russia

Download PDF | Downloads: 22 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50211434

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

Currently, one of the priorities of the state policy is to improve the quality of innovation activities of the constituent entities of the Siberian Federal District. It is necessary to study the factors that contribute to or hinder the implementation of innovation activity, as well as to identify trends in the strengths and weaknesses of the innovative activity of constituent entities.

The heterogeneity of infrastructure development in the innovation sphere, a small share of development and research costs, and a low level of technology implementation in production in the relevant subjects are noted. The conducted monitoring makes it possible to assess the situation of each constituent entity of the Siberian Federal District and outline options for stimulating innovation activity. Therefore, it is advisable to identify trends that contribute to the development of innovation activity of constituent entities.

The level of innovation activity, the specifics of innovation financing are analyzed. The problems and features of the introduction of innovative technologies in the Siberian Federal District are identified. The author identifies the factors constraining innovation activity and suggests ways to solve them.

Keywords: activity, constituent entity, Siberian Federal District, monitoring, sustainability

JEL-classification: R11, R12, R13, O31

Введение

Сибирский федеральный округ является крупнейшим сырьевым региональным образованием, занимающим треть территории России. При этом территория Сибири характеризуется научно-техническим вектором эволюционного развития за счет наличия крупных промышленных объектов черной и цветной металлургии, топливно-энергетического и агропромышленного комплекса, пищевой промышленности [1–3] (Korostelev, Margalitadze, Chemodin, Gorbunov, 2019; Gorbunov, 2020; Knaub, Ignateva, 2021). Следовательно, особое внимание необходимо уделять современному состоянию инновационной активности региона, выявлению проблем и внедрению инноваций в крупные сектора экономики.

Федулова Е.А., Савина Ю.Ю. подчеркивают, что каждый регион имеет ряд экономических особенностей, развитие которых позволит ему быть конкурентоспособным на национальном рынке. Уровень экономического развития регионов считается неоднородным, наблюдаются перепады в качестве жизни населения, в объеме региональных бюджетов и инвестировании инноваций. На фоне этого выделяется ряд экономически устойчивых регионов, вложения в которые более выгодны для инвесторов [4] (Savina, Fedulova, 2016). Однако необходимо успешно внедрять инновационные технологии во всех субъектах Сибирского федерального округа и использовать имеющийся потенциал в полную мощность. Решать эти задачи помогает мониторинг инновационной активности, на базе которого выявляются проблемы и предлагаются новые пути инновационной трансформации регионов.

Научная новизна исследования состоит в том, что определены основные проблемы и выявлены пути решения внедрения инновационных технологий с целью выявления вектора развития территорий субъектов Сибирского федерального округа

Целью исследования является определение особенностей формирования инновационной активности как основного вектора развития субъектов Сибирского федерального округа.

Авторская гипотеза содержится в том, что инновационный потенциал субъектов Сибирского федерального округа используется не в полную мощность, однако данное направление следует рассматривать как основной вектор развития.

Методологическая основа

Методологическую основу изучения составили исследования отечественных и зарубежных ученых, официальные статданные, научные статьи. Вопросы реализации инновационной трансформации представлены в работах ученых Т.А. Зинчук, К.М. Кащук [5] (Zinchuk, Kashchuk, 2012), В.В. Прохорова, П.В. Свиридовский [6] (Prokhorova, Sviderskiy, 2011) и другие. Тюленева Н.А. (2005–2009 гг.) [23] (Tyuleneva, 2011); Ермакова Н.И. (2005–2017 гг.) [20] (Ermakova, 2019); Поспелова И.Н. (2010–2014 гг.) [19] (Pospelova, Perova, 2016) проводили оценку уровня инновационной активности среди регионов Сибирского федерального округа. Они отмечали низкую активность, слабую технологическую базу предприятий, малое число созданных и использованных передовых производственных технологий. Однако сформированные региональные инновационные программы способствовали изменению в положительную сторону научно-технического потенциала. В условиях динамичности и изменчивости окружающей среды данные исследования требуют постоянного изучения.

Основной базой исследования является системный подход, применялись методы сравнительного анализа, обработки эмпирических данных, сравнения и обобщения.

Результаты исследования

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года рассматривается инновационный потенциал как вектор устойчивого развития территории. С этой целью уточнен и скорректирован перечень отраслей перспективной экономической специализации. Для регионов эта информация является основной точкой поиска своего места в инновационном ландшафте страны [7] (Abashkin, Abdrakhmanova, Bredikhin, 2021).

Как отметили Евсеенко А.В. и Унтура Г.А., «региональные особенности инновационного развития зависят от масштабов имеющихся ресурсов в регионах и возможности их конкурентоспособного использования». Поэтому Сибирский федеральный округ должен учитывать при развитии инновационной активности предприятий преимущественно сырьевую специализацию. Суть инновационного развития сводится к масштабному применению современных научно-технических новшеств при производстве продукции и переработке с использованием высоких технологий. Данного мнения придерживаются многие ученые в области региональной экономики и управления инновациями [8] (Evseenko, Untura, 2008).

Например, Немцов А.Е. конкретизирует, что государственные программы развития для агропромышленного комплекса должны быть нацелены на инновационное развитие отрасли, ускорение перехода к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий через надежность сельскохозяйственной техники. Так как без техники невозможно сформировать инновационные проекты в сельском хозяйстве [9] (Nemtsev, 2015).

Под инновационным потенциалом региона понимается сложная многоуровневая характеристика, включающая набор целого ряда различных условий, возможностей и способностей экономической системы для осуществления инновационной деятельности [10–12] (Sumina, Chalkina, 2012; Andreev, 2017; Gorshkova, 2018). В его состав включается научный, кадровый, производственный и маркетинговый. Так как развитие инновационной деятельности требует реализации комплекса различных мероприятий, составляющих основу инновационного процесса, начиная с генерации новых идей и развития кадрового потенциала и заканчивая финансовым, материально-техническим, информационным, законодательным, методологическим и организационным обеспечением [13, 14] (Kremkov, Voronin, Umarov, 2010; Astashova, Pogrebtsova, Durnev, 2022).

Антоненко И.В. в своих трудах подчеркивает, что постепенно отечественная экономика направляется на поддержание научно-инновационного уровня, технологий, развития. Это позволяет обеспечивать эволюционный переход к следующему поколению научно-технических решений. Однако главным недостатком является слабая научная база для появления новых производств в различных регионах [15] (Antonenko, Antonenko, 2009). Эта тенденция подчеркивается мониторингом инновационной активности Сибирского федерального округа.

На территории данного округа действует более 430 организаций, выполняющих инновационные разработки, и 1000 – их осуществляющих. Наибольшая сосредоточенность данных организаций в Новосибирской области – 27% и 19,6% соответственно; а также в Красноярском крае – 16,3% и 16,9%. Уровень инновационной активности за рассматриваемый период снизился из-за уменьшения финансирования исследований и разработок (табл. 1).

Таблица 1

Уровень инновационной активности организаций по субъектам Сибирского федерального округа

|

Округ

|

2010

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

2021

|

|

Республика

Алтай

|

6,5

|

10,9

|

6,2

|

6,8

|

6,6

|

5,3

|

3,8

|

5,6

|

|

Республика

Тыва

|

13,0

|

4,9

|

2,4

|

1,8

|

2,0

|

5,6

|

9,1

|

4,4

|

|

Республика

Хакасия

|

5,4

|

3,0

|

2,1

|

4,0

|

7,4

|

3,4

|

3,8

|

4,0

|

|

Алтайский

край

|

8,2

|

12,0

|

12,4

|

12,6

|

15,4

|

12,9

|

19,5

|

17,1

|

|

Красноярский

край

|

10,0

|

8,8

|

7,1

|

7,1

|

11,1

|

6,9

|

6,7

|

7,0

|

|

Иркутская

область

|

8,7

|

7,9

|

4,8

|

5,3

|

8,7

|

5,4

|

7,1

|

6,4

|

|

Кемеровская

область

|

5,9

|

3,9

|

3,2

|

6,2

|

6,3

|

4,4

|

6,3

|

7,8

|

|

Новосибирская

область

|

5,5

|

9,4

|

7,6

|

7,5

|

10,2

|

7,9

|

8,0

|

8,8

|

|

Омская

область

|

7,3

|

6,4

|

7,6

|

7,5

|

9,5

|

7,5

|

10,5

|

10,8

|

|

Томская

область

|

18,4

|

12,8

|

12,2

|

14,0

|

17,9

|

14,8

|

24,6

|

17,9

|

|

Сибирский

федеральный округ

|

8,1

|

8,3

|

7,0

|

7,6

|

9,9

|

7,5

|

9,8

|

9,3

|

|

Российская

Федерация

|

9,5

|

9,3

|

8,4

|

8,5

|

12,8

|

9,1

|

10,8

|

11,9

|

Почти во всех субъектах наблюдается снижение инновационной активности. За рассматриваемый период только Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и Омская области улучшили данный показатель. Неравномерность инновационного развития регионов связана с социально-экономическими, географическими, технологическими особенностями размещения объектов инновационной инфраструктуры.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в другие периоды. Из проведенного исследования Ермаковой Н.С. в период с 2005 по 2017 год можно заключить, что рассмотренные регионы Сибирского федерального округа обладают инновационным потенциалом, достаточным для осуществления инновационного предпринимательства, повышения объема инновационных товаров, работ, услуг и увеличения количества создаваемых передовых производственных технологий [20] (Ermakova, 2019). Одним из показателей инновационной активности предприятий является степень их участия в осуществлении инновационной деятельности. В Сибирском федеральном округе следует выделить лидеров (Новосибирская, Тюменская и Омская область, Алтайский край) и аутсайдеров (Республика Хакасия, Бурятия, Тыва). Данный показатель связан с низким уровнем финансирования исследований и разработок в сфере сельского хозяйства.

Алексеев С.Г. полагает, что величина инновационного резерва в регионе должна иметь определенную оптимальную величину, позволяющую гибко реагировать на инновационные изменения макросреды и инфраструктуры региона. При этом высокий инновационный резерв свидетельствует о низком и малоэффективном использовании инновационного потенциала [21] (Alekseev, 2009).

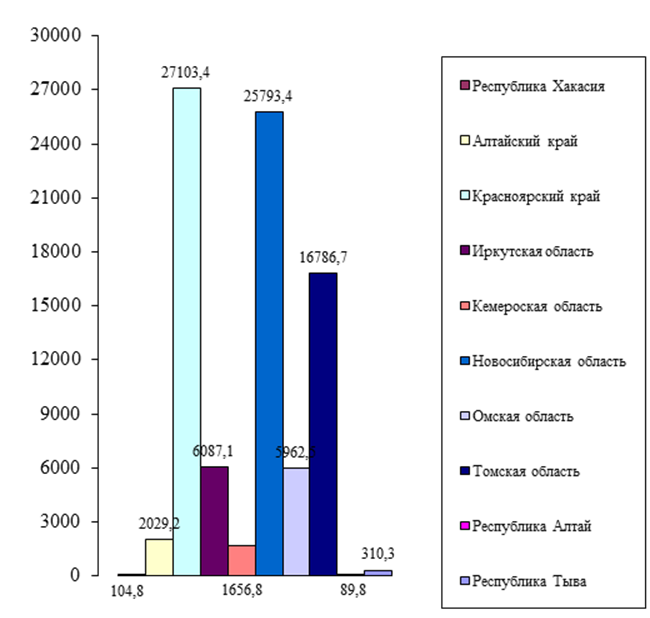

Основным критерием устойчивого развития инновационной активности предприятия являются объемы финансирования. В 2019 году Сибирский федеральный округ направил на исследование и разработки 85 924,2 млн руб., что составило 86,3% от всех затрат в 2019 году. При этом размер текущих затрат – 82 103,8 млн руб. Наибольший объем финансирования (31,5%) был направлен в Красноярский край и 30% в Новосибирскую область от общего объема внутренних затрат на исследования Сибирского федерального округа (рис. 1).

Рисунок 1. Затраты на научные исследования и разработки субъектов Сибирского федерального округа в 2019 году

Источник: составлено автором на основе [7, 16–18] (Abashkin, Abdrakhmanova , Bredikhin, 2021).

Что касается показателя внутренних затрат на научные исследования и разработки, то он оказывает меньшее влияние во всех исследованных субъектах Сибирского федерального округа [11] (Andreev, 2017). В основном средства направляются на развитие науки – 24%, промышленное производство – 19,3%, использование космоса в мирных целях – 17,8%. К сожалению, развитию сельского хозяйство уделяется меньше внимания, всего истрачено 1847,1 млн руб. (2,1%) от всей суммы внутренних затрат. Из бюджета использованы наибольшие средства в Республике Тыва (95,8%) и Красноярском крае (89%), наименьшие – в Кемеровской и Омской областях (41,9%).

По областям науки наибольший удельный вес внутренних текущих затрат в Сибирском федеральном округе в 2019 году приходился на технические науки – 59,4%, в том числе 24,2% – затраты на оплату труда и страховые взносы. Всего на зарплатные статьи ушло 52,2% внутренних текущих затрат.

Капитальные затраты на научные исследования и разработки в Сибирском федеральном округе в 2019 году составили 3 820,4 млн рублей, или 4,4% от всех внутренних затрат макрорегиона (по Российской Федерации – 6,5%).

Разработано передовых производственных технологий в 2019 году в Сибирском федеральном округе – 120, а использовано – 23452. Соответственно, 7,4% и 8,9% от разработанных и использованных в Российской Федерации.

В числе положительных моментов является увеличение числа исследователей, что способствует поддерживанию соответствующего уровня инновационной активности округа (табл. 2).

Таблица 2

Численность исследователей в Сибирском федеральном округе, чел.

|

Округ

|

2010

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

Республика

Алтай

|

35

|

36

|

29

|

32

|

33

|

27

|

31

|

|

Республика

Тыва

|

78

|

87

|

85

|

79

|

76

|

77

|

76

|

|

Республика

Хакасия

|

75

|

137

|

153

|

169

|

57

|

58

|

58

|

|

Алтайский

край

|

336

|

847

|

633

|

646

|

661

|

634

|

750

|

|

Красноярский

край

|

823

|

912

|

920

|

863

|

898

|

909

|

904

|

|

Иркутская

область

|

1382

|

1308

|

1277

|

1259

|

1234

|

1212

|

1238

|

|

Кемеровская

область

|

308

|

493

|

524

|

470

|

480

|

467

|

470

|

|

Новосибирская

область

|

5141

|

5236

|

5185

|

5104

|

5004

|

5020

|

4888

|

|

Омская

область

|

328

|

341

|

314

|

318

|

343

|

340

|

312

|

|

Томская

область

|

1650

|

1801

|

2228

|

1774

|

1856

|

1722

|

1775

|

|

Сибирский

федеральный округ

|

10156

|

11198

|

11348

|

10714

|

10642

|

10466

|

10502

|

|

Российская

Федерация

|

105114

|

111533

|

108388

|

103327

|

100330

|

99912

|

99122

|

В округе наблюдается тенденция незначительного увеличения числа исследователей на 3%. В научных центрах работают свыше 10,5 тыс. исследователей, из них 26,4% имеют ученую степень доктора наук и 73,6% –кандидата наук. Лидирующие позиции у Новосибирской области, где занятых научными исследованиями – более 46,5% персонала, у Томской области – 16,9%, у Иркутской области – 11,8%. Наименьшая доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, наблюдается в Республике Алтай (0,3% в 2020 г.). Так, в 2019 году наибольшее количество исследователей было сосредоточено в технических науках – 42,3%, в естественных – 41,4%, в сельскохозяйственных – 3,7%.

Новосибирская область обладает серьезным образовательным и научным потенциалом. Однако несмотря на лидерство региона по большинству абсолютных показателей, отражающих развитие инноваций, регион уступает Томской области.

В работе Дубина И.Н. и Осташенко Т.В. показывается, что Томская и Новосибирская области непрерывно улучшают свои позиции по показателям наукоемких технологий и инноваций за счет сильной вузовской и академической науки. Это неизбежно приводит к оттоку студентов, ученых, исследователей из регионов, обладающих меньшим инновационным потенциалом. Поэтому дифференциация регионов по уровню экономического развития, а также по состоянию научно-образовательной и инновационной сферы между наиболее успешными и наименее успешными регионами становится все более заметной. Центром притяжения талантов становятся регионы, обладающие сильной наукой и образованием, в свою очередь, наука создает основу для создания инноваций, а инновации способствуют притоку инвестиций [22] (Ostashchenko, Dubina, 2020).

Аналогичные результаты получены Тюленевой Н.А. при кластерном анализе за 2005–2009 гг. Наиболее инновационно активными регионами являются Новосибирская и Томская области, наименее активным регионом выступает Республика Алтай [23] (Tyuleneva, 2011). Это объясняется неоднородностью развития регионов и объемов бюджетов [22] (Ostashchenko, Dubina, 2020).

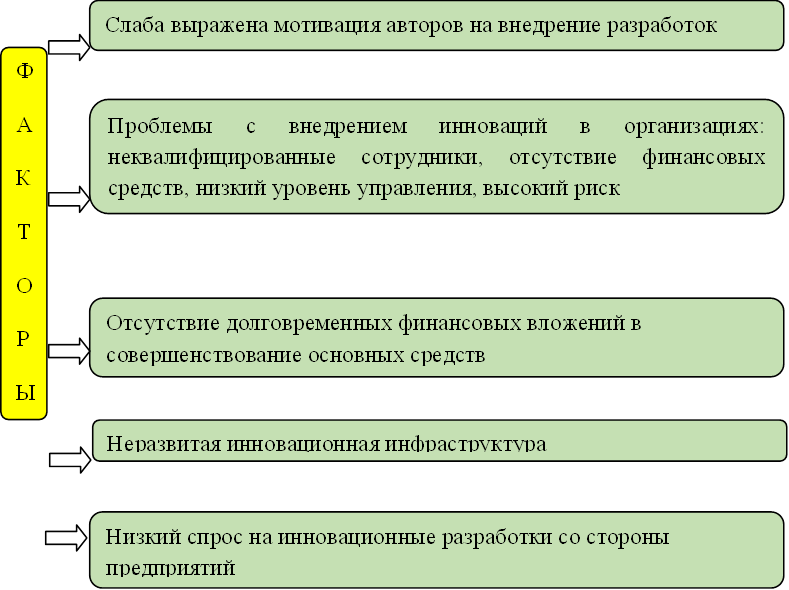

При анализе инновационной активности были выявлены основные неблагоприятные факторы, сдерживающие развитие предприятий (рис. 1).

Рисунок 1. Неблагоприятные факторы, сдерживающие развитие инновационной активности предприятий Сибирского федерального округа Источник: составлено автором на основе источника [8, 14] (Evseenko, Untura, 2008; Astashova, Pogrebtsova, Durnev, 2022).

Некоторые области уже успешно реализуют кластерный подход к инновационному развитию. Например, в Омской области формируются агрокластер; лесопромышленный; нефтепереработка и нефтехимия; высокотехнологичных компонентов и систем. Другим положительным примером является Томская область, которая занимает пятое место среди регионов России по показателю инновационной активности и первое место среди регионов Сибирского федерального округа. Это стало возможным благодаря формированию кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии». К 2019 году Центр кластерного развития области насчитывал 6 проектных направлений. В период с 2016 г. по 2020 г. внедрение инноваций принесло 1545 млн руб. инвестиций из внебюджетных источников, 5 технологических стартапов и увеличение объемов выручки от продаж несырьевой продукции на экспорт в 2 раза [24–26] (Matyugina, Tsap, Klabukova, Shishov, 2020).

Остащенко Т.В. и Дубина И.Н. предлагают повышение инновационной составляющей региональной экономики через развитие инфраструктуры в рамках системы действующих инновационных территориальных кластеров и инновационно-технологических центров, встраивание всех регионов в инновационную модель развития Сибирского федерального округа [22] (Ostashchenko, Dubina, 2020). Мы соглашаемся с мнением авторов, которые одним из крупных направлений инновационного развития рассматривают формирование правильной инфраструктуры.

Заключение

Таким образом, важной целью деятельности субъектов является формирование благоприятных условий для обеспечения инновационной активности и повышение конкурентоспособности продукции. Оценка текущего состояния инновационного потенциала субъектов Сибирского федерального округа свидетельствует о наличии всех предпосылок для активного развития (ресурсов, кадров, инвестиций и т.п.). Одним из стратегических национальных приоритетов остается реализация инновационной стратегии через формирование политики и инфраструктуры, а также поддержки инновационного предпринимательства. Однако наблюдаются сдерживающие факторы внедрения инноваций в производство.

Инновационная активность субъектов Сибирского федерального округа имеет разнонаправленную динамику по показателям: спрос на инновации; расходы на научные разработки в разных секторах экономики; количество предприятий, занимающихся разработкой инновационной продукции; развитость инфраструктуры. Инновационные разработки внедряются в основном крупными предприятиями.

Использование инновационного потенциала региона становится возможным благодаря трансформации инновационной деятельности предприятий, функционирующих в регионах. Она является основным фактором развития через активное формирование инновационной сферы (технологий, науки, инновационных предприятий, инфраструктуры). Устойчивое развитие Сибирских федеральных округов возможно обеспечивать за счет возможностей аккумулирования накапливания ресурсов в рамках выбранных приоритетов.

References:

Abashkin V.L., Abdrakhmanova G. I., Bredikhin S.V. (2021). Reyting innovatsionnogo razvitiya subektov Rossiyskoy Federatsii [Ranking of innovative development of the constituent entities of the Russian Federation] (in Russian).

Alekseev S.G. (2009). Otsenka innovatsionnogo potentsiala i innovatsionnoy aktivnosti regionov Sibirskogo federalnogo okruga [Estimation of innovative potential and innovative activity of regions of the Siberian federal district]. Vestnik of Buryat State University. (2). 111 – 117. (in Russian).

Andreev V.V. (2017). Modelirovanie i analiz vliyaniya innovatsionnoy deyatelnosti na ekonomicheskoe razvitie regionov Rossii na primere subektov Sibirskogo Federalnogo okruga [Modeling and analysis of the impact of innovation activity on the economic development of Russian regions on the example of the subjects of the Siberian Federal District] Industrial policy in the digital economy: problems and prospects. 163-167. (in Russian).

Antonenko I.V.Antonenko I.V. (2009). Ekonomiko-statisticheskaya kharakteristika innovatsionnogo razvitiya Yuzhnogo federalnogo okruga [The economic-statistical characteristic of innovative development of Southern federal district]. Economy of the region. (2). 110-115. (in Russian).

Astashova E.A., Pogrebtsova E.A., Durnev S.I. (2022). Innovatsionnaya deyatelnost regiona kak sostavnaya chast sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya [Regional innovative activity as an integral part of socio-economic development]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 827-842. (in Russian).

Ermakova N.S. (2019). Kharakteristika rezultativnoy sostavlyayushchey innovatsionnogo potentsiala: regionalnyy aspekt [Characteristics of the effective component of innovation potential: regional aspect]. Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology. (3(31)). 44 – 53. (in Russian).

Evseenko A.V., Untura G.A. (2008). Innovatsionnaya ekonomika Sibiri [Siberia's innovative economy]. Upravlenie naukoy i naukometriya. (6). (in Russian).

Gorbunov V.S. (2020). K voprosu o vnedrenii sistemy innovatsiy na territorii vostochnyh regionov Rossii [On the issue of introducing a system of innovation in the eastern regions of Russia]. Regional Economics: Theory and Pactice. (2). 315–332. (in Russian).

Gorshkova D.M. (2018). Razrabotka programm innovatsionnogo razvitiya Omskoy oblasti [Designing innovative development programmes for the Omsk region] The potential of the Russian economy and innovative ways to implement it. 394 – 396. (in Russian).

Knaub R.V., Ignateva A.V. (2021). Resursnyy potentsial gornoy chasti Sibirskogo federalnogo okruga kak faktor ustoychivogo razvitiya regiona [Resource potential of the mountain part of Siberian federal district as factor of sustainable development of the region]. Vestnik RUDN. Seriya: Ekologiya i bezopasnost zhiznedeyatelnosti. (4). 355 – 370. (in Russian).

Korostelev S.P., Margalitadze O.N., Chemodin Yu.A., Gorbunov V.S. (2019). K voprosu ob effektivnom upravlenii territorialnym razvitiem Rossiyskoy Federatsii dlya ustoychivogo rosta ekonomiki [Towards effective management of territorial development in the Russian Federation for sustainable economic growth]. Moscow Economic Journal. (3). 108–123. (in Russian).

Kremkov M., Voronin S., Umarov A. (2010). Faktory innovatsionnogo razvitiya natsionalnoy ekonomiki [Factors of innovative development of the national economy]. Rynok, dengi i kredit. (8). 30 – 34. (in Russian).

Matyugina E.G., Tsap N.G., Klabukova A.A., Shishov A.V. (2020). Innovatsionnyy potentsial territorii [Innovative potential of territories]. International Research Journal. (5). 64 – 69. (in Russian).

Nemtsev A.E. (2015). Tekhnika – osnova razvitiya agropromyshlennogo kompleksa [Technology is the basis for the development of the agro–industrial complex]. Innovatsii i prodovolstvennaya bezopasnost. (2). 60 – 64. (in Russian).

Ostaschenko T.V., Dubina I.N. (2020). Otsenka intellektualnogo kapitala i ego svyazannosti s urovnem ekonomicheskogo razvitiya Altayskogo kraya i Sibirskogo federalnogo okruga [Assessment of regional intellectual capital and its correlation with the level of economic development of the Altai region and the Siberian federal district]. Economics. (4). 98 - 107. (in Russian).

Pospelova I.N., Perova T.N. (2016). Sotsialno-ekonomicheskoe sostoyanie regionov Sibirskogo federalnogo okruga [Socio-economic condition of the regions of the Siberian Federal District] Modern strategies of socio-economic development of regions "Professional Science". 68-79. (in Russian).

Prokhorova V. V., Sviderskiy P. V. (2011). Adaptivnyy potentsial innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy v kontekste ekonomiki znaniy [Adaptive potential of innovative development of enterprises in the context of the knowledge economy]. Vestnik ekonomiki transporta i promyshlennosti. (36). 318-322. (in Russian).

Savina Yu.Yu., Fedulova E.A. (2016). Usloviya privlecheniya investitsiy v tselyakh povysheniya innovatsionnogo potentsiala regionov Sibirskogo federalnogo okruga [Conditions for attracting investments in order to increase the innovation potential of the regions of the Siberian Federal District] Russia and the new economy: key vectors of development. 149-153. (in Russian).

Sumina E.V., Chalkina T.A. (2012). Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie territoriy kak osnova innovatsionnoy strategii ekonomiki Rossii [Scientific and technological development of territories as the base of innovative strategy of Russian economy]. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika M.F. Reshetneva. (3). 210-214. (in Russian).

Tyuleneva N.A. (2011). Regiona Sibirskogo federalnogo okruga: otsenka innovatsionnogo potentsiala i perspektivy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya [The regions of the siberian federal district: the estimation of innovation potential and prospects for socio-economic development]. Bulletin of the Russian University of Peoples\' Friendship. series: economics. (4). 63 – 74. (in Russian).

Zinchuk T. A., Kaschuk K. M. (2012). Transfer innovatsionnyh tekhnologiy: sushchnost i znachenie v razvitii otechestvennoy ekonomiki [Technologies transfer: essence and meaning in development of Russian Federation economics]. Sbornik nauchnyh trudov Tavricheskogo gosudarstvennogo agrotekhnologicheskogo universiteta. Seriya «Ekonomicheskie nauki». (2). 199-208. (in Russian).

Страница обновлена: 09.04.2025 в 16:13:07

Russia

Russia