Infrastructure development as a factor of the spatial regional management efficiency

Balandin D.A.1![]() , Glezman L.V.1

, Glezman L.V.1![]() , Fedoseeva S.S.1

, Fedoseeva S.S.1![]()

1 Пермский филиал Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 5

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 1 (January 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48019691

Cited: 5 by 07.12.2023

Abstract:

The research relevance lies in the fact that the trajectories of modern spatial development are determined by a variety of factors. One of the key factors is the management efficiency from the position of providing optimal impact on objects developing space, including infrastructure in all its diversity, ensuring the economic integrity of the regional space and creating conditions for the population sustainability. Theoretical and practical aspects of the spatial regional development are considered. From the position of regional management efficiency, the importance of infrastructure is analyzed.

An original approach to the assessment of infrastructure and management of the regional spatial development is proposed.

For the purpose of analysis, the indicators that allow to characterize the relevant processes in the sectoral context by the average value of their weighting by the rating method and calculation of integral indices by the distance method, taking into account the weighting coefficients in dynamics, were identified and normalized.

The approach approbation on the example of the Perm Region showed that the spatial management efficiency from the point of view of infrastructure development in 2016-2020 was negative, leading to negative consequences for the regional economy in the strategic perspective and requiring immediate measures to overcome them. The advantage of the approach is clarity and simplicity of calculation, low cost, availability of statistical indicators and applicability at the municipal, regional and federal levels.

Keywords: infrastructure, territories, region, spatial development, management

Funding:

Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН.

JEL-classification: Q12, Q13, R58

Введение

Современная политика пространственного развития Российской Федерации базируется на постулатах теории региональной экономики, объединяющей концептуальные представления о размещении производительных сил (включая отрасли материального производства, инфраструктурные объекты различного предназначения, транспорт), управлении территориальными экономическими системами и саморазвитии муниципальных образований.

Пространство, как отмечают Минакир П.А. и Джурка Н.Г., не только выступает как основополагающее понятие для многих научных дисциплин, но и, в свою очередь, обладает уникальными характеристиками, содержанием и особенностями функционирования [1] (Minakir, Dzhurka, 2018). Можно отметить, что траектории развития территорий определяются множеством факторов, среди которых одним из ключевых является результативность управления с позиции оказания оптимального воздействия на объекты, осваивающие пространство [2] (Silin, Animica, 2020). Их многомерность, проявляющаяся в производственном и непроизводственном назначении, заключается в их функции обслуживания социальных и экономических интересов населения [3] (Anichin, Hudobin, 2020). Несомненно, что важнейшей составляющей таких объектов является инфраструктура во всем ее многоотраслевом разнообразии, обеспечивающая экономическую целостность территориального пространства и создающая условия для устойчивости жизнедеятельности местного сообщества. При этом Brocker J. и Rietveld P. подчеркивают, что масштабные инвестиционные вливания в инфраструктуру не являются достаточными предпосылками для преодоления накопившихся системных проблем во многих странах [4] (Brocker, Rietveld, 2009). В то же время феномен инфраструктуры заключается в том, что управление ее развитием консолидирует социальную и экономическую сферы в реализации человеческого, производственного и ресурсного потенциала [5] (Antipin, Vlasova, Ivanova, 2020) территориального пространства региона.

Цель настоящей работы – исследовать и охарактеризовать такой важный аспект территориального пространства, как развитие инфраструктуры, с позиции фактора результативности регионального управления.

В соответствии с поставленной целью авторами были определены следующие задачи:

– исследовать современные научные изыскания в области развития инфраструктуры и территориального управления (теоретический аспект);

– предложить подход к оценке управления пространственным развитием инфраструктуры территории региона (прикладной аспект).

Гипотезой настоящей работы выступает предположение о том, что для результативного управления развитием инфраструктуры территориального пространства региона достаточно относительно небольшого числа показателей (строительство и ввод в эксплуатацию объектов природоохранной, социальной, инженерной, цифровой инфраструктуры), позволяющих охарактеризовать процессы ее функционирования в отраслевом сегменте.

Научная новизна данного исследования заключается в разработанном оригинальном подходе к оценке управления территориальным пространством региона на основе выделения и нормирования показателей, позволяющих охарактеризовать процессы развития инфраструктуры в отраслевом разрезе по среднему значению их взвешивания методом рейтингования и расчета интегральных индексов методом расстояний с учетом весовых коэффициентов в динамике.

Материалы и методы исследования

Для достижения цели и задач настоящего исследования применялись методы обобщения научных источников российских и зарубежных авторов, специализирующихся в теории региональной экономики, размещения инфраструктурных объектов, управления пространственно-отраслевым развитием. При аналитической интерпретации показателей статистического наблюдения были задействованы инструменты системного анализа на основе расчета интегральных показателей, характеризующих результативность управления территориальными системами на региональном уровне. В частности, использован комплексный трехступенчатый подход к расчету интегральных индексов оценки, включающий в себя нормирование набора показателей по среднему значению, взвешивание исходных показателей методом рейтингования и расчет интегральных индексов методом расстояний (эталон максимум) с учетом их весовых коэффициентов в динамике.

Результаты исследования и их обсуждение

Переходя к непосредственному процессу исследования, хотелось бы отметить сформировавшееся и многократно описанное в научной литературе мнение о том, что пространственное развитие представляет собой социально-экономические процессы в определенных территориальных локациях, заключенных в пределах конкретных регионов и совокупно формирующих целостность страны и обеспечивающих жизнедеятельность населения. В то же время в теоретическом аспекте стратегическими направлениями пространственного развития в настоящее время называются в достаточной степени противоречащие друг другу задачи:

– с одной стороны, преодоление межрегиональных диспропорций и ускорение темпов экономического и технологического развития субъектов Российской Федерации посредством перераспределения общественных благ и ресурсов в пользу депрессивных территорий;

– с другой стороны, концентрация потенциалов в наиболее перспективных регионах, обеспечивающая структурную модернизацию внутригосударственного пространства за счет других территорий [6] (Kotlyakov, Shvetsov et al., 2020).

В свою очередь, управление территориями, по мнению Дворядкиной Е.Б., Кайбичевой Е.И. и Гончаровой Н.И., представляет собой комплекс действий органов государственной и муниципальной власти, бизнес-сообщества и населения по поддержанию или изменению структуры пространства региона (включая организацию коммуникаций между производительными силами, градостроительную деятельность), отражающихся в конгломерате показателей, характеризующих социально-экономические процессы [7] (Dvoryadkina, Kajbicheva, Goncharova, 2017).

Считаем необходимым отметить, что современный этап общественного развития характеризуется изменением роли инфраструктуры: от формирования совокупности условий для обслуживания воспроизводственных процессов до достижения качества интегральной экономической категории, отражающей самостоятельность и самодостаточность данного элемента экономики [8] (Bahtin, Kosobuckaya, Dyadyun, 2020).

В настоящее время применительно к территориям инфраструктура учеными-экономистами рассматривается не только как совокупность сегментов реального сектора экономики, включая объекты социальной и финансовой сферы, но и расширяется рядом общественных институтов, в той или иной степени участвующих в развитии экономического пространства, создании валового регионального продукта, воспроизводстве трудовых ресурсов и т.д. [9] (Raenok, 2013).

Понимание возрастающего значения инфраструктуры отмечается представителями научного сообщества многих развивающихся стран, стремящихся к повышению конкурентоспособности национальных экономик. Salim W. и Negara S.D. на примере Индонезии определяют значение эффективной инфраструктуры как базового элемента социально-экономического развития. Особое место в их работах отводится задачам приоритизации территориальных (региональных) инфраструктурных проектов на стратегическую перспективу в условиях ограниченности экономических ресурсов и финансовых возможностей [10] (Salim, Negara, 2018).

Российские исследователи, осуществляя стратегическое планирование пространственных инфраструктурных систем на региональном и межрегиональном уровне, отмечают существующие недостатки в управлении, препятствующие достижению целей развития. Среди них выделяются такие как отсутствие унифицированного подхода по разработке программ развития инфраструктуры, их несбалансированность по временному горизонту планирования, отраслевая разноплановость, неразвитость межотраслевой и межуровневой координации, несвязанность пространственных, социальных и экономических показателей развития [11] (Surnina, SHishkina, D'yachkov, 2019). Последний из названных недостатков особенно проявляется в решении задач устойчивого развития в соответствии с базовыми принципами, принятыми глобальным сообществом.

Отметим, что данный подход актуален и в развитых странах. Так, популярный исследователь стратегической конкурентности в системах различного уровня М. Портер, рассматривая связи между экологическими целями развития и экономическими выгодами, отмечает возрастающее значение природоохранной инфраструктуры, снижающей частные издержки. Достижение компромисса между социальными и экономическими выгодами, по его мнению, определяет повышение значимости управленческих процессов, ориентированных на сбалансированность территориального развития посредством решения инфраструктурных проектов [12] (Porter, van der Linde, 2018). Рядом европейских ученых также выделяются вопросы адаптации финансовой инфраструктуры к современным экологическим, социальным и управленческим факторам территориального и регионального развития стран Организации экономического сотрудничества и развития. При этом они предлагают проводить анализ факторов с выделением соответствующих экологических, социальных и управленческих показателей [13] (Ziolo, Filipiak, Bak, Cheba, 2019). Многочисленные работы зарубежных и российских авторов свидетельствуют о существовании диспропорций в инвестировании развития территориальной инфраструктуры как следствия различной эффективности институционального регулирования на государственном уровне, приводящих к межстрановым отличиям [14, 15] (Kyriacou, Muinelo-Gallo, Roca-Sagales, 2019; Lavrikova, Suvorova, 2020).

Несомненно, как отмечает Ускова Т.В., динамичность и непредсказуемость внешних и внутренних факторов (кризисы, конкурентное противостояние за ресурсы, пандемия коронавируса, трансформация отраслей экономики и др.) формирует устойчивость/неустойчивость пространственного развития конкретных территорий и регионов Российской Федерации [16] (Uskova, 2020). В связи с этим повышается роль и оптимальность инструментов регионального управления развитием пространственных инфраструктурных систем. В научных источниках описаны подходы к задействованию данных инструментов управления исходя из состояния и уровня развития инфраструктуры. Например, по догоняющему типу (перегруженность действующей инфраструктуры), опережающему типу (наличие незадействованных мощностей инфраструктурных объектов), сбалансированному типу (качество инфраструктуры соответствует текущему уровню развития территориального пространства) [17] (Shishkina, 2021).

Имманентными составляющими субъектного состава инфраструктуры территориального пространства как объекта управленческого воздействия являются социальная, производственная, инженерная [18] (Surnina, Ilyuhin, Ilyuhina, 2016), транспортная [19, 20] (Gasanov, 2020; Savchenko, Samaruha, Samaruha, 2018) инфраструктуры. Оценка уровня их развития и результативности управления ими требует совершенствования существующих методов и инструментов, а также выработки соответствующих рекомендаций [21] (Tretyakova, Astahin, 2020) на основе формирования обоснованных показателей и выделения оценочных критериев [22] (Fyodorov, Fyodorova, 2020), отражающих структурные изменения и имеющийся потенциал экономического роста [23] (Buhtiyarova, Demyanov, 2019).

Оптимизация оценочных методик для выявления результативности управления развитием территорий с последующим совершенствованием инструментов государственного регулирования, по мнению Малафеева Н.С., является значимой задачей современных экономических исследований [24] (Malafeev, 2016).

Обобщение и анализ теоретических источников позволяют нам отметить возрастающую роль инфраструктуры территориального пространства региона в современных условиях, что повышает значимость фактора результативности управления.

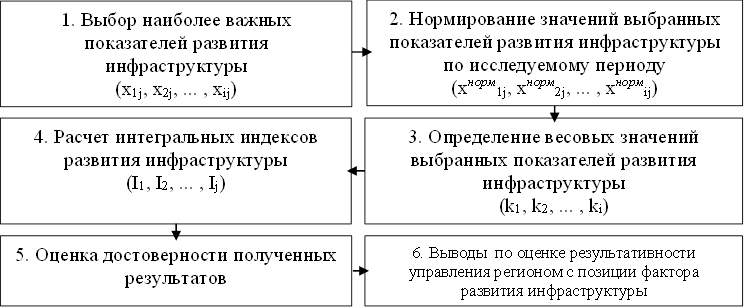

Развивая рассмотренные теоретические и методологические изыскания российских и зарубежных авторов, предлагаем авторский подход к оценке результативности управления пространственным развитием территории региона исходя из показателей, характеризующих состояние инфраструктуры (рис. 1).

Рисунок 1. Оценка результативности управления регионом с позиции фактора развития инфраструктуры

Источник: составлено авторами.

В основу предложенной методики положен комплексный трехступенчатый подход к расчету интегральных индексов оценки результативности управления территориальным пространством с позиции фактора развития инфраструктуры, включающий в себя нормирование набора показателей по среднему значению, взвешивание исходных показателей методом рейтингования и расчет интегральных индексов методом расстояний (эталон максимум) с учетом их весовых коэффициентов в динамике за пять лет (2016–2020 гг.).

Для всех обозначений и формул индексы имеют одинаковый смысл и лежат в диапазоне:

![]() , где

, где ![]() – количество показателей;

– количество показателей;

![]() , где

, где ![]() – количество периодов исследования,

каждый из которых составляет 1 год.

– количество периодов исследования,

каждый из которых составляет 1 год.

Предложенная методика была апробирована на примере Пермского края.

Этап 1. Для оценки результативности управления территориальным пространством с позиции фактора развития инфраструктуры мы отобрали 7 показателей, характеризующих динамику изменения отраслевых элементов инфраструктуры Пермского края в период с 2016 по 2020 г. (табл. 1).

Таблица 1

Показатели развития инфраструктуры Пермского края

|

Показатель

|

xi yj

|

2016, y1

|

2017, y2

|

2018, y3

|

2019, y4

|

2020, y5

|

|

Инвестиции в

сфере охраны окружающей среды, млн руб.

|

x1

|

2986,3

|

2606,3

|

4268,8

|

5202,2

|

5318,9

|

|

Ввод в действие

учебных площадей, тыс. кв. м

|

x2

|

41,4

|

49,6

|

62,0

|

79,0

|

63,6

|

|

Ввод в действие

зданий здравоохранения, тыс. кв. м

|

x3

|

5,3

|

14,8

|

3,8

|

2,5

|

7,7

|

|

Присоединение и

пропуск трафика телекоммуникационных сетей, млн руб.

|

x4

|

2577,2

|

2545,0

|

2933,4

|

3233,5

|

3648,9

|

|

Ввод в действие

линий электропередач, км

|

x5

|

4,5

|

18,0

|

9,8

|

16,1

|

31,4

|

|

Ввод в действие

тепловых сетей, км

|

x6

|

2,3

|

14,2

|

7,8

|

8,2

|

9,7

|

|

Ввод в действие

автомобильных дорог, км

|

x7

|

1,2

|

5,0

|

6,2

|

4,5

|

11,3

|

Этап 2. Для обеспечения сопоставимости выбранной совокупности разнящихся по содержанию и размерности показателей был применен метод нормирования показателей по среднему (табл. 2). Исходя из того, что выбранные показатели имеют положительную направленность, использовалась формула:

![]() , (1)

, (1)

где

![]() –

исходное значение показателя i для

периода j;

–

исходное значение показателя i для

периода j;

![]() –

среднее значение по показателю i за весь

исследуемый период.

–

среднее значение по показателю i за весь

исследуемый период.

Таблица 2

Нормированные методом среднего значения показатели развития инфраструктуры Пермского края

|

Показатель

|

yj

|

2016, y1

|

2017, y2

|

2018, y3

|

2019, y4

|

2020, y5

|

|

Инвестиции в

сфере охраны окружающей среды, млн руб.

|

xнорм1

|

0,73256

|

0,63935

|

1,04717

|

1,27614

|

1,30477

|

|

Ввод в действие

учебных площадей, тыс. кв. м

|

xнорм2

|

0,70027

|

0,83897

|

1,04871

|

1,33626

|

1,07578

|

|

Ввод в действие

зданий здравоохранения,

тыс. кв. м |

xнорм3

|

0,77713

|

2,17009

|

0,55719

|

0,36657

|

1,12903

|

|

Присоединение и

пропуск трафика телекоммуникационных сетей, млн руб.

|

xнорм4

|

0,86263

|

0,85185

|

0,98186

|

1,08231

|

1,22135

|

|

Ввод в действие

линий электропередач, км

|

xнорм5

|

0,28195

|

1,12782

|

0,61403

|

1,00877

|

1,96742

|

|

Ввод в действие

тепловых сетей, км

|

xнорм6

|

0,27251

|

1,68246

|

0,92417

|

0,97156

|

1,14929

|

|

Ввод в действие

автомобильных дорог, км

|

xнорм7

|

0,21277

|

0,88652

|

1,09929

|

0,79787

|

2,00355

|

Этап 3. Для определения

значимости каждого показателя в интегральной оценке развития инфраструктуры в

целях исключения потери точности и субъективизма, присущего методу экспертных

оценок, был использован расчетный метод определения весовых коэффициентов ( ![]() ), основанный на интегральной оценке

значений каждого показателя (

), основанный на интегральной оценке

значений каждого показателя ( ![]() ) за исследуемый период выполненной

методом линейного преобразования, с дальнейшим их ранжированием и приведением

диапазона изменения интегральных значений показателей путем масштабирования к

интервалу от [0; 1], при этом

) за исследуемый период выполненной

методом линейного преобразования, с дальнейшим их ранжированием и приведением

диапазона изменения интегральных значений показателей путем масштабирования к

интервалу от [0; 1], при этом ![]() .

.

Полученные расчетные значения весовых коэффициентов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Значения весовых коэффициентов ![]()

|

Показатель

|

|

Интегральный показатель

|

Ранг показателя

|

Весовые коэффициенты

|

|

Инвестиции в

сфере охраны окружающей среды, млн руб.

|

|

0,766418

|

2

|

0,17

|

|

Ввод в действие

учебных площадей, тыс. кв. м

|

|

0,748354

|

3

|

0,17

|

|

Ввод в действие

зданий здравоохранения, тыс. кв. м

|

|

0,460811

|

7

|

0,10

|

|

Присоединение и

пропуск трафика телекоммуникационных сетей, млн руб.

|

|

0,818767

|

1

|

0,19

|

|

Ввод в действие

линий электропередач, км

|

|

0,508280

|

5

|

0,12

|

|

Ввод в действие

тепловых сетей, км

|

|

0,594366

|

4

|

0,14

|

|

Ввод в действие

автомобильных дорог, км

|

|

0,499115

|

6

|

0,11

|

Этап 4. Для расчета

интегральных индексов развития инфраструктуры ( ![]() ) Пермского края был использован

метод расстояний, с эталонным значением – максимум. Расчеты проведены с использованием

формулы (2) и представлены в таблице 4:

) Пермского края был использован

метод расстояний, с эталонным значением – максимум. Расчеты проведены с использованием

формулы (2) и представлены в таблице 4:

![]() , (2)

, (2)

где

![]() – значение интегрального индекса для

j-го периода;

– значение интегрального индекса для

j-го периода;

![]() –

эталонное значение показателя

–

эталонное значение показателя ![]() , при

этом

, при

этом ![]() ;

;

![]() –

нормированное значение i-го

показателя для j-го периода;

–

нормированное значение i-го

показателя для j-го периода;

![]() – весомость i-го показателя в интегральном индексе.

– весомость i-го показателя в интегральном индексе.

Таблица 4

Интегральные индексы развития инфраструктуры Пермского края в 2016–2020 гг.

|

-й период оценки

|

2016, y1

|

2017, y2

|

2018, y3

|

2019, y4

|

2020, y5

|

|

Значение

интегрального

индекса ( ) |

1,040

|

0,867

|

0,949

|

0,947

|

0,772

|

Этап 5. Обоснование достоверности проведенных расчетов и релевантность полученных значений интегральных индексов (табл. 5) осуществлены с помощью коэффициента вариации.

Таблица 5

Оценка достоверности полученных значений интегральных индексов развития инфраструктуры Пермского края

|

Средне

арифметическое значение интегрального индекса (линейная модель)

|

|

0,915

|

|

Среднее

квадратичное отклонение интегрального индекса

|

|

0,090

|

|

Коэффициент

вариации

|

|

9,84%

|

|

Примечание:

– среднее арифметическое значение интегрального индекса развития инфраструктуры Пермского края за период 2016–2020 гг.; – среднее квадратичное отклонение значение интегрального индекса развития инфраструктуры Пермского края за период 2016–2020 гг.; – коэффициент вариации; – значение интегрального индекса развития инфраструктуры Пермского края для j-го периода; – количество периодов исследования. | ||

Для коэффициента вариации

нами применена стандартная шкала оценок: ![]() – разброс незначительный;

– разброс незначительный; ![]() – средняя вариабельность;

– средняя вариабельность; ![]() – значительная неоднородность;

– значительная неоднородность; ![]() – неоднородная совокупность.

– неоднородная совокупность.

В результате проведенных расчетов коэффициент вариации составил 9,84%, что свидетельствует о незначительном разбросе, а следовательно, однородности совокупности рассчитанных значений интегрального индекса развития инфраструктуры Пермского края за период 2016–2020 гг.

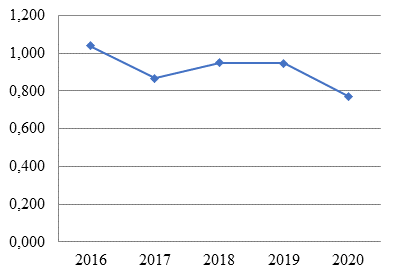

Этап 6. Выводы. Полученное значение коэффициента вариации свидетельствует, что динамика интегрального индекса за исследуемый период 2016–2020 гг., представленная на рисунке 2, достоверно отражает тенденцию развития инфраструктуры Пермского края и демонстрирует спад.

Рисунок 2. Динамика интегрального индекса развития инфраструктуры Пермского края за 2016–2020 гг.

Источник: составлено авторами.

Полученные в ходе оценки результаты, графически представленные на рисунке 2, наглядно демонстрируют в динамике результативность управления территориальным пространством региона в 2016–2020 гг. с позиции фактора развития инфраструктуры как отрицательную. Сохранение существующего подхода к развитию инфраструктуры в управлении Пермского края приведет к негативным последствиям для региональной экономики в стратегической перспективе и требует принятия незамедлительных мер для их преодоления.

Хотелось бы отметить, что обстоятельствами и причинами, приведшими к негативным явлениям в управлении развитием инфраструктуры и территориального пространства Пермского края за рассмотренный период, по нашему мнению, стали:

– общее снижение результативности управления территориальным пространством региона, связанное с неблагоприятным инвестиционным климатом, как результат падения мировых цен на углеводородное сырье и продукцию нефтехимической отрасли, совокупно приведших к замораживанию многих инфраструктурных проектов на территории Пермского края;

– относительная стагнация развития инфраструктуры в 2018–2019 гг., когда несмотря на то, что отдельные отрасли российской экономики подпитывались из средств государственных фондов в попытке выхода из кризиса (на территории региона это в первую очередь предприятия отраслей военно-оборонного комплекса), органы управления Пермского края смогли обеспечить поддержку инфраструктурного обустройства территории в основном только за счет отрасли жилищно-коммунального строительства. Причем в большей степени это связано с льготным ипотечным кредитованием на федеральном уровне, запустившем соответствующие процессы, а не с результативностью управленческих воздействий на региональном уровне;

– резкое падение инфраструктурного обустройства в 2019–2020 гг. под влиянием последствий пандемии коронавирусной инфекции;

– управленческая «чехарда» и нестабильность региональной политики, связанная с частой сменяемостью губернаторов Пермского края и приводящая на практике к относительному оживлению или замораживанию инфраструктурных проектов в сфере образования и здравоохранения, особенно на территории депрессивных муниципальных образований.

Заключение

В ходе проведения исследования нами были рассмотрены роль и значение инфраструктуры территориального пространства. Анализ научных источников позволил выявить общесистемные проблемы в управлении развитием инфраструктуры, а также недостатки регионального менеджмента в конкретных регионах. В целях совершенствования регионального управления и повышения его качества был предложен оригинальный подход оценки результативности управления территориальным пространством с позиции фактора развития инфраструктуры. Достоинством данного подхода является ясность, наглядность и простота исчисления, низкая затратность, а также доступность статистических показателей. Немаловажно отметить, что данный методический подход может быть задействован не только на региональном, но и на муниципальном и федеральном уровне. Кроме того, сопоставимость статистических данных позволяет осуществлять как ретроспективный анализ, так и прогнозирование на стратегическую перспективу, в том числе в отраслевом разрезе. Результаты оценки могут также использоваться для определения эффективности органов территориального и отраслевого развития.

References:

Anichin V.L., Khudobin A.I. (2020). Otsenka effektivnosti razvitiya regionalnogo ekonomicheskogo prostranstva [Assessment of the development efficiency of the regional economic space]. Innovatsii v APK: problemy i perspektivy. (3(27)). 135-141. (in Russian).

Antipin I.A., Vlasova N.Yu., Ivanova O.Yu. (2020). Strategicheskie prioritety upravleniya prostranstvennymi disproportsiyami sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Strategic priorities for managing spatial inequalities in the socio-economic development of the Russian regions]. The Manager. 11 (6). 28-43. (in Russian). doi: 10.29141/2218-5003-2020-11-6-3.

Bakhtin M.N., Kosobutskaya A.Yu., Dyadyun I.A. (2020). Genezis i razvitie ponyatiya «infrastruktura» v rabotakh zarubezhnyh i otechestvennyh issledovateley [Genesis and development of the concept of infrastructure in the works of foreign and domestic researchers]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (1). 5-10. (in Russian). doi: 10.17308/econ.2020.1/2747.

Brocker J., Rietveld P. (2009). Infrastructure and regional development Edward Elgar.

Bukhtiyarova T.I., Demyanov D.G. (2019). Novaya model upravleniya v ekonomicheskom prostranstve selskikh territoriy: teoriya i metodologiya issledovaniya [A new management model in the economic space of rural territories: theory and research methodology]. Society and Power. (6(80)). 87-98. (in Russian). doi: 10.22394/1996-0522-2019-6-87-98.

Dvoryadkina E.B., Kaybicheva E.I., Goncharova N.I. (2017). Upravlenie prostranstvennym razvitiem regiona: opyt, nasledie i zadachi na budushchee [Management of the regional spatial development: experience, heritage and objectives for the future]. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics. (4). 60-67. (in Russian). doi: 10.24143/2073-5537-2017-4-60-67 .

Fyodorov V.N., Fyodorova A.V. (2020). K voprosu otsenki effektivnosti funktsionirovaniya regionalnoy infrastruktury [To the question of assessing the effectiveness of functioning of regional infrastructure] Fifth Maksakov Readings. 429-433. (in Russian).

Gasanov M.A. (2020). Ekonomicheskoe modelirovanie vliyaniya otrasley infrastruktury na ustoychivoe razvitie regiona [Economic modeling of the impact of infrastructure industries on the sustainable development of the region]. Vestnik Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra. 20 (2). 85-89. (in Russian). doi: 10.46698/n3363-4658-9444-e.

Kotlyakov V.M., Shvetsov A.N i dr. (2020). Vyzovy i politika prostranstvennogo razvitiya Rossii v XXI veke [Challenges and policy of spatial development of Russia in the 21st century] M.: Tovarishchestvo nauchnyh izdaniy KMK. (in Russian).

Kyriacou A.P., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagales O. (2019). The efficiency of transport infrastructure investment and the role of government quality: An empirical analysis Transport Policy. (74). 93-102. doi: 10.1016/j.tranpol.2018.11.017.

Lavrikova Yu.G., Suvorova A.V. (2020). Optimalnaya prostranstvennaya organizatsiya ekonomiki regiona: poisk parametrov i zavisimostey [Optimal spatial organisation of the regional economy: search for parameters and dependencies]. Economy of the region. 16 (4). 1017-1030. (in Russian). doi: 10.17059/ekon.reg.2020-4-1.

Malafeev N.S. (2016). Kontseptsiya infrastruktury v ekonomicheskikh issledovaniyakh [The concept of infrastructure in economic studies] Russian regions in the focus of change. 1138-1146. (in Russian).

Minakir P.A., Dzhurka N.G. (2018). Metodologicheskie osnovaniya prostranstvennyh issledovaniy v ekonomike [Methodological foundations of spatial research in economics]. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 88 (7). 589-598. (in Russian). doi: 10.31857/S086958730000082-8.

Porter M.E., van der Linde C. (2018). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship Economic Costs and Consequences of Environmental Regulationthis. 413-434.

Raenok D.L. (2013). Genezis teorii infrastruktury v ekonomicheskoy nauke [The genesis of infrastructure’s theory in economic science]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (3). 92-101. (in Russian).

Salim W., Negara S.D. (2018). Infrastructure development under the jokowi administration: progress, challenges and policies Journal of Southeast Asian Economies. 35 (3). 386-401. doi: 10.1355/ae35-3e.

Savchenko E.E., Samarukha V.I., Samarukha A.V. (2018). Transformatsiya ekonomicheskogo prostranstva Sibirskogo regiona na osnove razvitiya sistemoobrazuyushchey infrastruktury [Transformation of the economic space of the Siberian region based on the development of the backbone infrastructure] Irkutsk: Izd-vo BGU. (in Russian).

Shishkina E.A. (2021). Tseli ustoychivogo razvitiya v kontekste funktsionirovaniya prostranstvennyh infrastrukturnyh sistem regiona [Sustainable development goals in the context of functioning of spatial infrastructural systems of the region] Russian regions in the focus of change. 511-515. (in Russian).

Silin Ya.P., Animitsa E.G. (2020). Evolyutsiya paradigmy regionalnoy ekonomiki [Evolution of the regional economics paradigm]. Journal of New Economy. 21 (1). 5-28. (in Russian). doi: 10.29141/2658-5081-2020-21-1-1.

Surnina N.M., Ilyukhin A.A., Ilyukhina S.V. (2016). Razvitie sotsialnoy i inzhenernoy infrastruktury regiona: sushchnostnyy, institutsionalnyy, informatsionnyy aspekty [Development of social and utility infrastructure of a region: ontological, institutional, informational aspects]. Journal of the Ural State University of Economics. (5(67)). 54-65. (in Russian).

Surnina N.M., Shishkina E.A., Dyachkov A.G. (2019). Sbalansirovannost strategicheskogo planirovaniya prostranstvennyh infrastrukturnyh sistem [Balances in strategic planning of the spatial infrastructure systems]. Journal of New Economy. 20 (5). 75-91. (in Russian). doi: 10.29141/2658-5081-2019-20-5-5.

Tretiakova L.A., Astakhin A.S. (2020). Prostranstvennoe razvitie territoriy sostoyanie tendentsii kompleksnyy podkhod k otsenke differentsiatsii regionov (territoriy) [Spatial development of territories: status, trends, integrated approach to assessing the differentiation of regions (territories)]. Vestnik Universiteta. (4). 107-114. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2020-4-107-114.

Uskova T.V. (2020). Ustoychivost razvitiya territoriy i sovremennye metody upravleniya [Territories’ sustainable development and modern management methods]. Problems of Territory’s Development. (2(106)). 7-18. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2020.2.106.1.

Ziolo M., Filipiak B.Z., Bak I., Cheba K. (2019). How to design more sustainable financial systems: The roles of environmental, social, and governance factors in the decision-making process Sustainability. 11 (20). 5604. doi: 10.3390/su11205604.

Страница обновлена: 08.07.2025 в 10:40:14

Russia

Russia