Russia amidst the transformation of the global trade regulation system

Rutkovskaya V.S.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 33 | Citations: 6

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47403305

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

The article analyzes Russia's place in the system of international economic relations amidst the global trade regulation system transformation. The need to include Russia in the process of forming a new paradigm of multilateral trade is substantiated. In addition,

the latest globalization trends are analyzed. Among these trends, the transition of globalization to a new stage of development - globalization regionalism, due to the formation of mega-regional trade agreements, stands out. The autarkic nature of these agreements is shown. Possible variants of Russia's integration into the process of reforming the system of global trade regulation are presented; and possible problems are identified. As a result of the research, the author comes to the conclusion that the comprehensive nature of the agreements concluded has a significant impact on international trade and economic relations. The need for Russia's participation in this process at the initial stage of the formation of a new trade and economic paradigm is determined. This article may be of interest to students, postgraduates and researchers in the field of world Economy and international economic relations, as well as employees of organizations engaged in foreign economic activity.

Keywords: global trade regulation system, trade relations, regionalization, globalization, integration processes, mega regional trade partnerships, World Trade Organization, Trans-Pacific Partnership, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, development prospects

JEL-classification: F02, F13, F15

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одной из ключевых тенденций в процессе развития и функционирования системы международных торгово-экономических отношений является разнонаправленное движение стран в проведении внешнеэкономической политики. Процессы усиления протекционизма, с одной стороны, сопряжены с углублением экономической интеграции, регионализации, и экономической глобализации – с другой.

Характерной чертой заключаемых в XXI в. торгово-экономических соглашений является, во-первых, выход стран – участниц соглашений за рамки географической близости – мегарегиональный аспект, во-вторых, включение в область регулирования вопросов, выходящих за рамки мандата ГАТТ/ВТО (Генеральное соглашение по тарифам и торговле, General Agreement on Tariffs and Trade / Всемирная торговая организация, World Trade Organization) – формирующийся институциональный аспект. На сегодняшний день положения соглашений охватывают вопросы, ранее не являвшиеся предметом регулирования в рамках торгово-экономических соглашений. Нормы осуществления трудовой деятельности, инвестиционные стандарты, движение объектов интеллектуального права, стандарты передачи и хранения информации, санитарные и фитосанитарные нормы, экологические стандарты и др. приобретают центральное место в переговорной повестке. Трансформация системы многосторонних торгово-экономических отношений с регионального на мегарегиональный уровень обуславливает актуальность проводимого исследования.

В связи с этим в рамках данного исследования выдвигается следующая гипотеза: всеобъемлющий характер заключаемых соглашений оказывает значительное влияние на международные торгово-экономические отношения и обуславливает необходимость участия России в данном процессе на начальном этапе формирования новой торгово-экономической парадигмы.

Цель исследования: провести оценку влияния мегарегиональных торговых соглашений на внешнеэкономические связи Российской Федерации, а также привести возможные варианты инкорпорации России в процесс реформирования системы глобального регулирования торговли.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Определить современные тенденции в системе многосторонних торговых отношений.

2. Провести анализ внешнеторговых связей Российской Федерации.

3. Выявить основные вызовы Российской Федерации в условиях формирования новой парадигмы многосторонней торговли.

Вопросы глобализации экономического пространства и глобального управления международных экономических отношений занимают одно из центральных мест в научном дискурсе на протяжении более чем 30 лет и являются предметом исследования в работах многих ученых.

Дробот Е.В. в своем исследовании [6, с. 56] (Drobot, 2013, р. 56) рассматривает процесс глобализации как переход к обществу с постиндустриальным, информационноцентричным вектором развития и отмечает, что отличительной чертой периода конца XX – начала XXI в. является его «переломный характер». Это находит отражение и в процессе трансформации системы многосторонних торгово-экономических отношений. «Переломный» характер периода конца XX – начала XXI в., а также переход к постиндустриальному, информационному обществу дополняются в том числе качественными изменениями заключаемых торгово-экономических соглашений, а также тенденцией к переходу от экономической глобализации в ее классическом понимании к новой форме – глобализирующемуся регионализму, подробно рассмотренному и описанному в работе Спартака А.Н. [19, с. 19–20] (Spartak, 2017, р. 19–20). В глобальной системе торгово-экономических отношений происходит переход от региональных союзов, объединяющих преимущественно страны по признаку территориальной близости, к мегарегиональным торговым и инвестиционным соглашениям и партнерствам, что было также отражено в работах ряда ученых [13, 17, 18, 20] (Portanskiy, 2016; Salamatov, 2016; Silvestrov, 2016; Spartak, 2016).

Затронув вопрос о классическом понимании экономической глобализации, видится целесообразным в рамках данной работы предоставить определение данному процессу. Ряд исследователей рассматривают экономическую глобализацию как последнюю ступень интернационализации, ряд исследователей – напротив, рассматривают интернационализацию как одну из ступеней глобализации в процессе ее развития [4, с. 22] (Veber, 2002, р. 22), однако большинство сходятся в едином мнении касательно определения данного феномена [11, с. 189] (Kraft, Zaytsev, 2018, р. 189): под экономической глобализацией понимается беспрепятственное трансграничное движение капитала, рабочей силы, результатов НИОКР, товаров и услуг, а также видится целесообразным дополнить – усиление взаимозависимости национальных экономик.

Вопросы глобального регулирования в рамках международных экономических отношений, в свою очередь, поднимаются в работах Дробот Г.А., Сильвестрова С.Н. [18, с. 65–80] (Silvestrov, 2016, р. 65–80) и др. Дробот Г.А. в своей работе [5, с. 51] (Drobot, 2011, р. 51) рассматривает проблемы глобального управления в общем контексте теории международных отношений и приходит к выводу о том, что на сегодняшний день имеется комплекс проблем, стоящих на пути к формированию эффективно функционирующей системы глобального регулирования международных отношений – на наднациональном, независимом уровне – одной из которых в экономическом контексте является возрастающая роль Китайской Народной Республики, усиление позиций которой может привести к формированию новой системы международных отношений. Подтверждением этому может служить формирование Всестороннего регионального экономического партнерства, в котором Китай фактически имеет центральную роль.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ МНОГОСТОРОННИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Как уже было отмечено ранее, одной из ключевых тенденций, наметившихся в системе многосторонних торговых отношений в XXI в., является переход от глобализации к новой форме – глобализирующемуся регионализму [19, с. 19–20] (Spartak, 2017, р. 19–20). В глобальной системе торгово-экономических отношений происходит переход от региональных союзов, объединяющих преимущественно страны по признаку территориальной близости, к мегарегиональным торговым и инвестиционным соглашениям и партнерствам.

Характерной особенностью таких соглашений является то, что их положения охватывают круг вопросов, на данный момент выходящих за рамки мандата ГАТТ/ВТО, либо значительно расширяют соответствующие существующие установленные в рамках ГАТТ/ВТО нормы, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности и патентования, инвестиционных мер, трудовых стандартов, норм охраны окружающей среды, санитарных и фитосанитарных стандартов, государственных закупок и др.

Крупнейшими на сегодняшний день являются следующие мегарегиональные торговые соглашения (далее – МРТС):

1. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) [1].

2. Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и странами Европейского союза (The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).

3. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).

4. Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

Переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству между США и странами Европейского союза стартовали в 2013 г. Ожидалось, что данное соглашение станет крупнейшим торговым соглашением XXI в. На сегодняшний день на страны-участницы приходится 30,8% мирового производства (в т.ч. на США – 15,8% мирового ВВП) [22], 85,1% мирового экспорта товаров и услуг (в т.ч. на США – 21,6%) [23], 10% населения планеты [23]. Согласно классификации Международного валютного фонда (далее – МВФ), США и страны Европейского союза относятся к экономически развитым странам [24]. Ожидалось, что после реализации данного соглашения экспорт США увеличится на 4,58%, импорт – на 3,11%. Для Европейского союза – экспорт должен был увеличиться на 3,17%, импорт – на 2,02% соответственно. ВВП США должен был увеличиться на 0,37%, Европейского союза – на 0,28% [14, с. 50] (Portanskiy, 2017, р. 50). Тем не менее переговорный процесс был приостановлен в 2016 г. по инициативе бывшего президента США Д. Трампа. На данный момент соглашение о формировании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства не подписано.

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и странами Европейского союза стало альтернативным вариантом для Европейского союза в реализации своего внешнеэкономического курса [2, с. 78–81] (Baryshnikov, 2018, р. 78–81). Несмотря на то, что переговоры по данному соглашению между Европейским союзом и Канадой начались задолго до инициативы по формированию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, после неудавшейся попытки заключения всестороннего соглашения с США Европейский союз был намерен завершить переговорный процесс с Канадой как можно скорее. В 2016 г. премьер-министр Канады Дж. Трюдо и представители Европейского союза подписали соглашение, которое уже в 2017 г. частично вступило в силу [2]. Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и странами Европейского союза предполагает отмену пошлин 99% всех торговых линий, при этом 98% ограничений во взаимной торговле были сняты сразу после подписания соглашения. Канада также, как страны Европейского союза, относится к экономически развитым странам согласно классификации МВФ [24]. По состоянию на 2020 г. на страны-участницы приходится 16,4% мирового ВВП (в т.ч. на Европейский союз – 15%) [22], 67,4% мирового экспорта товаров и услуг (в т.ч. на Европейский союз – 63,5%) [23], 6,3% населения планеты (в т.ч. на Европейский союз – 5,8%) [23].

Следующие два мегарегиональных торговых соглашения стали крупнейшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР) и первыми многосторонними торговыми и инвестиционными соглашениями с таким широким охватом стран-участниц, в состав которых на равных правах и условиях – по заявлениям самих участников переговорного процесса – вошли как развитые, так и развивающиеся страны.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве стало преемником более раннего соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) [16] (Rutkovskaya, 2020), которое прекратило свое существование в 2016 г., так и не вступив в силу, после вывода из него США бывшим президентом Д. Трампом. Переговоры по обновленному соглашению стартовали в этот же год, и текст соглашения был подписан в 2018 г. 11 странами-участницами: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили, Японией. При этом переговорный процесс занял достаточно короткое время ввиду того, что текст нового соглашения был основан на уже имевшемся тексте соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и был принят странами-участницами практически без изменений. Пересмотру и дальнейшей «заморозке» (не окончательному исключению) подверглись 22 пункта положений, предложенных ранее США. Соглашение достаточно быстро было ратифицировано рядом стран-участниц и вступило в силу 30 декабря 2018 г. При этом на сегодняшний день ряд стран, включая Китайскую Народную Республику и Великобританию, неоднократно выражали заинтересованность в присоединении к партнерству. Великобритания, в частности, уже подала заявку на вступление и сейчас находится в активной фазе переговорного процесса.

По состоянию на 2020 г. страны-участницы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве обеспечивают 9,5% мирового производства (в т.ч. Австралия – 1% мирового ВВП, Мексика – 1,8%, Япония – 4% соответственно) [22], на них также приходится 22,8% мирового экспорта товаров и услуг (в т.ч. на Мексику – 2,7%, Сингапур – 5,8%, Японию – 6,8%) [23], а также – 6,1% населения планеты (в т.ч. на Вьетнам – 1,25%, Мексику – 1,7%, Японию – 1,6%) [23]. К развитым странам, согласно классификации МВФ, относятся: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, к развивающимся, в свою очередь – Бруней, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Перу, Чили [24]. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве вступило в силу в год подписания после ратификации 6 странами-участницами. На ноябрь 2021 г. 10 из 11 стран-участниц ратифицировали соглашение, рассмотрение продолжается только в Чили, при этом Палата депутатов Чили одобрила соглашение 17 апреля 2019 г., и на данный момент вопрос о ратификации находится на рассмотрении в Сенате страны.

Всестороннее региональное экономическое партнерство было подписано в 2020 г. 15 странами АТР: странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, ASEAN; далее – АСЕАН) и Австралией, Китайской Народной Республикой, Новой Зеландией, Республикой Корея, Японией. К развитым странам, согласно классификации МВФ, относятся: Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Япония, к развивающимся – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китайская Народная Республика, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Филиппины [24]. По состоянию на 2020 г. на страны партнерства приходится 31,4% мирового ВВП (в т.ч. на Индонезию – 2,5%, Китайскую Народную Республику – 18,3%, Республику Корея – 1,7%) [22], 47,8% мирового экспорта товаров и услуг (в т.ч. Китайская Народная Республика обеспечивает 19,3% мирового экспорта товаров и услуг, Республика Корея – 3,6%) [23], 29,4% населения планеты (в т.ч. Индонезия – 3,5%, Китайская Народная Республика – 18,1%, Филиппины 1,4%) [23]. Данное МРТС стало крупнейшим не только в АТР, но и в мире, при этом ключевое место де-факто в нем занимает Китай.

Таким образом, на сегодняшний день постепенно формируются новые контуры системы многосторонних торгово-экономических отношений. В этом ключе видится целесообразным процитировать С.Н. Сильвестрова: «Постепенно вырисовываются контуры новой субъектности мироустройства. В нем государство останется, но только одним из действующих лиц, и не всегда равноправным. И поскольку среди равных всегда выделяются «более равные», перспективы будут определять обладающие устойчивой системой ценностей и собственной идеологией, наиболее экономически и политически сильные государства и их конгломераты» [18, с. 64] (Silvestrov, 2016, р. 64). В рамках данного исследования такой силой, способной определять контуры и направления развития международных торгово-экономических отношений, видятся создаваемые МРТС. Это обуславливается их масштабом (в экономическом и территориальном ключе), формирующейся институциональной основой для будущих многосторонних торгово-экономических отношений, а также потенциальным автаркическим характером формирующихся партнерств.

МЕСТО РОССИИ В МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

С учетом фундаментальных изменений, происходящих в системе глобального регулирования торговли и международных экономических отношений в целом, необходимо определить место России в многосторонней торговой системе.

В 2020 г. Россия генерировала 3,1% мирового ВВП и на ее долю приходилось 0,35% мирового экспорта товаров и услуг, доля численности населения в совокупном объеме населения планеты составляла 1,86%. Согласно данным, представленным в таблице 1, Россия является нетто-экспортером, однако положительное сальдо достигается за счет доминирования минеральных продуктов в структуре экспорта товаров (см. рис. 1). Рассматривая экспорт как инструмент финансирования импорта, положительное сальдо торгового баланса, достигаемое за счет экспорта ресурсов, в совокупности с отрицательным сальдо баланса услуг [3] свидетельствует о неэффективной форме интеграции страны в систему международного разделения труда.

С 2017 г. наблюдается отрицательная динамика как в экспорте, так и в импорте товаров и услуг Российской Федерации (см. табл. 1). Это, с одной стороны, может являться отражением глобальных тенденций в мировой экономике и международных торгово-экономических отношениях, сопряженных с торговыми войнами США с рядом стран [10, с. 964–965] (Kostin, Khomchenko, 2020, р. 964–965), а также пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, приведшей к нарушению равновесия на глобальном товарном рынке вследствие нарушения производственных циклов в рамках всей цепочки поставок [7, с. 940] (Drobot, 2020, р. 940). С другой стороны, может стать следствием автаркического характера заключаемых МРТС: преференциальный доступ на рынки стран-партнеров, полное или частичное устранение/снижение таможенных пошлин и ряд других преференций способствуют углублению торгово-экономического взаимодействия внутри партнерств.

Таблица 1

Внешняя торговля Российской Федерации, 2016–2020 гг.

Table 1

Foreign trade of the Russian Federation, 2016–2020

|

Показатели

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

|

|

Экспорт

товаров, млн долл. США

|

281709

|

352941

|

443915

|

419721

|

333375

|

|

Динамика,

%

|

-

|

25,3

|

25,8

|

-5,5

|

-20,6

|

|

Экспорт

услуг, млн долл. США

|

50643,57

|

57541,35

|

64646,27

|

61909,91

|

47036,20

|

|

Динамика,

%

|

-

|

13,6

|

12,3

|

-4,2

|

-24

|

|

Импорт

товаров, млн долл. США

|

191494

|

238384

|

248857

|

253877

|

239640

|

|

Динамика,

%

|

-

|

24,5

|

4,4

|

2

|

-5,6

|

|

Импорт

услуг, млн долл. США

|

74602,24

|

88864,13

|

94727,91

|

98654,56

|

64081,30

|

|

Динамика,

%

|

-

|

19,1

|

6,6

|

4,1

|

-35

|

|

Торговый

баланс

|

66256,33

|

83234,22

|

164976,3

|

129099,3

|

76689,9

|

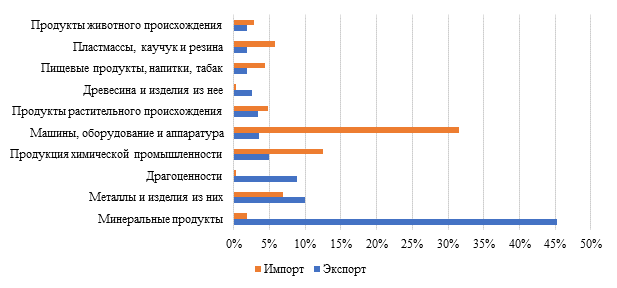

Рисунок 1. Структура торговли Российской Федерации товарами, 2020 г.

Figure 1. Structure of trade in goods of Russian Federation, 2020

Источник: составлено автором по данным [21].

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, необходимо отметить, что ключевое место в структуре экспорта товаров Российской Федерации занимают минеральные продукты (нефть и нефтепродукты; руда), далее с большим отрывом идут металлы и изделия из них (черные металлы, медь, никель, свинец и т.д.), драгоценности (жемчуг, драгоценные камни, драгоценные металлы, монеты), продукция химической промышленности (фармацевтика, удобрения, краски и лаки и др.). Крупнейшей группой товаров, импортируемых в Россию, являются машины, оборудование и аппаратура, а также продукция химической промышленности.

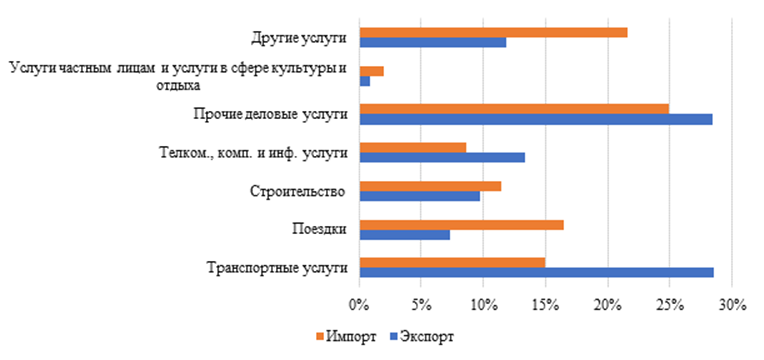

Структура торговли услугами Российской Федерации представлена на рисунке 2. Ключевое место в структуре экспорта занимают транспортные услуги и прочие деловые услуги, которые объединяют в себе услуги в области рекламы и исследования рынка, консультативные услуги в области управления и др., а также, в меньшей степени, услуги, связанные с информационно-коммуникационными технологиями (телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги). Объем экспорта услуг по статье «Поездки» значительно сократился – на 87% в сравнении с предыдущим годом – в связи с введением ограничительных мер вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 [12]. В структуре импорта ведущая роль отводится прочим деловым и транспортным услугам. В части импорта услуг наибольшие изменения в сравнении с 2019 г. произошли по статье «Поездки» – снижение составило 91%, также вследствие введения и ужесточения ограничительных мер со стороны принимающих стран. Импорт по статье «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» стабильно [4] не превышает 15%.

Рисунок 2. Структура торговли Российской Федерации услугами, 2020 г.

Figure 2. Structure of trade in services of Russian Federation, 2020

Источник: составлено автором по данным [3].

В таблице 2 представлена информация по динамике объема торговли России с ключевыми странами партнерами и странами Европейского союза.

Таблица 2

Динамика объема торговли Российской Федерации с основными странами-партнерами и странами Европейского Союза, 2016–2020 гг.

Table 2

Dynamics of the volume of trade of the Russian Federation with main partners and the European Union, 2016–2020

В миллиардах долларов США

|

Страны

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

|

2020 г.

| |||||

|

Экспорт

|

Импорт

|

Экспорт

|

Импорт

|

Экспорт

|

Импорт

|

Экспорт

|

Импорт

|

Экспорт

|

Импорт

| |

|

Китайская

Народная Республика

|

25,9

|

37,8

|

38,9

|

48,1

|

56

|

52,2

|

57,3

|

54,1

|

49,1

|

54,9

|

|

Великобритания

|

6,93

|

3,37

|

8,69

|

4,05

|

9,71

|

4,04

|

13,3

|

4,04

|

23,2

|

3,39

|

|

США

|

9,03

|

10,5

|

10,6

|

12,6

|

12,5

|

12,5

|

13

|

13,2

|

10,8

|

13

|

|

Турция

|

13,4

|

2,12

|

18,7

|

3,39

|

21,4

|

4,22

|

21,1

|

4,98

|

15,7

|

5,11

|

|

Республика

Корея

|

9,98

|

5,06

|

12,3

|

6,93

|

17,8

|

7,01

|

16,4

|

8

|

12,4

|

7,16

|

|

Япония

|

9,26

|

6,54

|

10,4

|

7,76

|

12,5

|

8,82

|

11,4

|

8,96

|

9,06

|

7,11

|

|

Европейский

союз, в т.ч.

|

122,35

|

65,32

|

150,86

|

82,38

|

195,51

|

85,04

|

176,27

|

84,45

|

104,77

|

71,28

|

|

Германия

|

21

|

19,2

|

25,7

|

24,2

|

34,2

|

25,5

|

28

|

25,1

|

18,5

|

23,4

|

|

Нидерланды

|

29,1

|

2,98

|

35,6

|

3,89

|

43,5

|

3,69

|

44,8

|

3,98

|

24,8

|

3,75

|

|

Италия

|

11,9

|

7,68

|

13,8

|

10,1

|

16,4

|

10,6

|

14,3

|

10,9

|

10

|

10,2

|

|

Польша

|

9,06

|

3,9

|

11,6

|

4,91

|

16,6

|

5,14

|

12,8

|

5,08

|

9,46

|

4,86

|

В период с 2016 г. по 2020 г. основными торговыми партнерами России оставались Китай – торговый оборот с которым в 2020 г. составил 104 млрд долл. США, Германия – торговый оборот в 2020 г. составил 41,9 млрд долл. США, Нидерланды – торговый оборот в 2020 г. составил 28,55 млрд долл. США, Великобритания – торговый оборот в 2020 г. составил 26,59 млрд долл. США, США – торговый оборот в 2020 г. составил 23,8 млрд долл. США, Турция – торговый оборот в 2020 г. составил 20,81 млрд долл. США, Италия – торговый оборот в 2020 г. составил 20,2 млрд долл. США, Южная Корея – торговый оборот в 2020 г. составил 19,56 млрд долл. США, Япония – торговый оборот в 2020 г. составил 16,17 млрд долл. США, Польша – 14,32 млрд долл. США.

При этом все страны, кроме Великобритании, США и Турции, на сегодняшний день являются участницами МРТС, речь о которых шла ранее. Одной из ключевых целей данных соглашений является открытие рынков и либерализация торговли между странами – участницами соответствующих партнерств.

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что с 2019 г. наблюдалась отрицательная динамика объемов торговли практически по всем странам – партнерам России. В 2020 г. положительная динамика сохранилась только для Великобритании, которая после выхода из ЕС находится в поиске торговых партнеров.

При этом необходимо отметить, что Великобритания сейчас находится на стадии переговоров о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, так что можно, вполне вероятно, в будущем ожидать снижения объемов торговли между Россией и Великобританией.

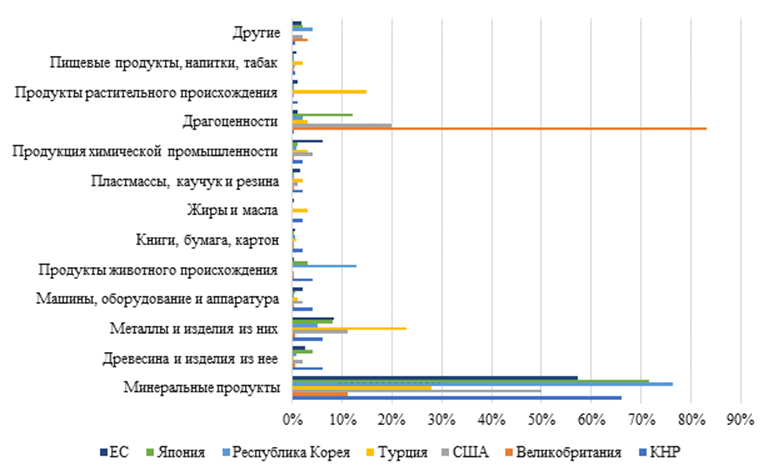

На рисунке 3 представлена структура экспорта России с основными странами-партнерами и странами Европейского союза по состоянию на 2020 г.

Рисунок 3. Структура экспорта Российской Федерации с основными странами-партнерами и странами Европейского Союза, 2020 г.

Figure 3. Export structure of the Russian Federation with the main partners and the European Union, 2020

Источник: составлено автором по данным [21].

Анализируя данные, представленные на рисунке 3, необходимо отметить, что в структуре экспорта из России в страны-партнеры на первом месте находится экспорт минеральных продуктов (нефть и нефтепродукты; руда). Как было сказано ранее, это характеризует неэффективную форму интеграции России в систему международного разделения труда. При этом сырьевая направленность в экспорте страны может негативно сказаться на дальнейшем развитии экономики ввиду глобальной тенденции к декарбонизации мировой экономики и мирового производства и, в частности, потенциального отказа от продуктов нефтегазовой отрасли, составляющих основу национального экспорта. При этом также необходимо отметить, что несмотря на стабильно положительную динамику экспорта минеральных продуктов в период с 2016 г. по 2020 г., по другим позициям среди стран-партнеров наметилась тенденция на снижение импорта из России с увеличением объемов торговли между странами внутри соответствующих МРТС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день происходит трансформация глобальной системы регулирования торговли. Одно из центральных мест в этом процессе занимают мегарегиональные торговые соглашения, определяющие формат торгово-экономических отношений между странами и формирующие правовую основу для будущих соглашений. Ввиду того, что изменения в глобальной системе управления и регулирования торговли, в частности – формирование МРТС, которые помимо охвата сфер, выходящих за рамки мандата ГАТТ/ВТО, формируют нормы глобального регулирования торговли, России необходимо учитывать эти изменения при реализации внешнеэкономического курса страны и активно включаться в процесс реформирования системы глобального регулирования торговли.

При этом с учетом неэффективной формы интеграции страны в систему международного разделения труда и потенциальной угрозы снижения объемов торговли с основными странами-партнерами ввиду их участия (или потенциального участия) в МРТС, предоставляющих различные преференции при выходе на рынки стран – участниц данных соглашений, России критически необходимо выработать собственную стратегию участия в наметившемся процессе формирования новой парадигмы многосторонней торговли и определить свои возможности с учетом национальных интересов.

В качестве возможных сценариев развития могут быть рассмотрены следующие:

1. Создание принципиально нового партнерства на основе ЕАЭС (Евразийского экономического союза), стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества, Shanghai Cooperation Organization) и АСЕАН с учетом формирующегося институционального базиса новейших МРТС, положения которых выходят за рамки регулирования ГАТТ/ВТО.

Возможность реализации данного сценария рассматривалась в рамках форума Россия – АСЕАН, прошедшего в 2016 г. в Сочи. При этом в рамках Большого Евразийского партнерства в 2018 г. между ЕЭК (Евразийской экономической комиссией) и АСЕАН был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере экономического сотрудничества [8]. Уже в 2021 г. подобный Меморандум был подписан между ЕЭК и Секретариатом ШОС [9]. Данные документы призваны послужить основой при проведении переговорного процесса, затрагивающего вопросы таможенного регулирования и упрощения процедур торговли; стандартов в области электронной торговли; цифровизации и ИКТ (информационно-коммуникационных технологий); ветеринарных, санитарных и фитосанитарных норм и др.

Одним из преимуществ формирования принципиально нового соглашения будет возможность участия в переговорном процессе по положениям соглашения на начальном этапе, что будет определять ведущее положение России в формирующемся партнерстве. Однако при реализации данного сценария необходимо принимать во внимание возможные трудности, которые по итогу могут оказаться непреодолимыми. Среди них можно выделить следующие, тесно взаимосвязанные между собой: значительное количество времени, необходимого для формирования партнерства; сложность в гармонизации норм в области регулирования торговли – и ряда других аспектов, выходящих сегодня на первый план в международной переговорной повестке – и законодательств стран-участниц; участие потенциальных партнеров по будущему блоку в уже существующих МРТС.

2. Возможное присоединение России к одному из существующих МРТС в АТР (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, Всестороннее региональное экономическое партнерство).

Вследствие переориентации мировой экономики в сторону АТР формирование и укрепление торгово-экономических связей в этом направлении может являться одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики России.

Однако при реализации данного сценария также необходимо учитывать существующие проблемы [15] (Portanskiy, 2019).

Во-первых, существенным недостатком является тот факт, что Россия не принимала участия в переговорном процессе по обоим соглашениям, таким образом, у нее не было возможности отстаивать и продвигать свои интересы при принятии положений соглашения. Это обстоятельство в дальнейшем может негативно сказаться на членстве России в одном из партнерств, если будет принято соответствующее решение.

Во-вторых, попытка России стремительно включиться в глобальную повестку по реформированию системы регулирования торговли посредством членства в МРТС может привести к тому, что российские предприятия потенциально могут оказаться не готовыми к тому, что Россия возьмет на себя обязательства по открытию рынков и либерализации торговли внутри соответствующего партнерства.

Принимая во внимание потенциальные трудности, с которыми Россия может столкнуться при реализации приведенных сценариев, вместе с тем необходимо понимать, что отстраняться и не придавать должного значения происходящим изменениям невозможно.

[1] Потенциально возможное к заключению. Переговорный процесс на сегодняшний день приостановлен в связи с выходом из соглашения США – о чем будет сказано далее. (прим. авт.)

[2] Соглашение вступит в полную силу после утверждения положений всеми национальными (в некоторых случаях региональными) парламентами стран-участниц ЕС. (прим. авт.)

[3] Несмотря на то, что отрицательное сальдо баланса услуг не говорит само по себе о неэффективной форме интеграции страны в систему международного разделения труда – сальдо баланса услуг Республики Корея, например, также отрицательное на протяжении последних лет – об этом говорит структура импорта услуг Российской Федерации: на импорт результатов НИОКР приходится лишь малая доля совокупного импорта услуг. (прим. авт.)

[4] В период с 2016 г. по 2020 г. (прим. авт.)

References:

Baryshnikov P.Yu. (2018). Preimushchestva i nedostatki podpisaniya vseobemlyushchego ekonomicheskogo i torgovogo soglasheniya (CETA) dlya ekonomik stran ES i Kanady [Advantages and disadvantages of signing a comprehensive economic and trade agreement (CETA) for the economies of the EU and Canada]. The world of new economy. (4). 77-81. (in Russian). doi: 10.26794/2220-6469-2018-12-4-77-81.

Drobot E.V. (2013). K voprosu o formirovanii globalnyh obrazovaniy: budushchee ustroystvo mira [The question of the emergence of global formations: future world]. Journal of International Economic Affairs. 3 (2). 56-62. (in Russian).

Drobot E.V. (2020). Mirovaya ekonomika v usloviyakh pandemii COVID-19: itogi 2020 goda i perspektivy vosstanovleniya [Global economy in the context of the COVID-19 pandemic: results of 2020 and prospects for recovery]. Journal of International Economic Affairs. 10 (4). 937-960. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111375.

Drobot G.A. (2011). Problema globalnogo upravleniya v kontekste teorii mezhdunarodnyh otnosheniy [The problem of global governance in the context of the theory of international relations]. Vek globalizatsii. (2(8)). 41-52. (in Russian).

Kostin K.B., Khomchenko E.A. (2020). Vliyanie pandemii COVID-19 na mirovuyu ekonomiku [Impact of the COVID-19 pandemic on the global economy]. Journal of International Economic Affairs. 10 (4). 961-980. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111372.

Kraft Y., Zaytsev A.V. (2018). Globalnye izmeneniya ekonomicheskogo prostranstva i razvitie innovatsionnyh proizvodstv v usloviyakh mirovoy turbulentnosti [Global changes in the economic space and the development of innovative production in the world turbulence]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (2). 185-196. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.3.39228.

Portanskiy A.P. (2016). Megaregionalnyy vyzov [Interregional challenge]. Rossiya v globalnoy politike. 14 (1). 126-136. (in Russian).

Portanskiy A.P. (2017). O perspektivakh megaregionalnyh torgovyh soglasheniy [About the prospects of megaregional trade agreements]. The world of new economy. (3). 47-53. (in Russian).

Portanskiy A.P. (2019). Perspektivy i riski transformirovaniya sistemy regulirovaniya mirovoy torgovli: globalnyy i megaregionalnyy aspekty [Prospects and risks of transformation of the world trade regulation system: global and mega-regional aspects] Moscow. (in Russian).

Ru-Stat. (in Russian). Retrieved October 05, 2021, from https://ru-stat.com

Rutkovskaya V.S. (2020). Predposylki formirovaniya Vseobemlyushchego i progressivnogo soglasheniya o Transtikhookeanskom partnerstve [Background for the formation of the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership] Current theoretical and applied issues of management of socio-economic systems. 233-235. (in Russian).

Salamatov V.Yu. (2016). Megaregionalnye torgovye soglasheniya [Mega-regional trade agreements]. World Economy and International Relations. 60 (9). 17-27. (in Russian). doi: 10.20542/0131-2227-2016-60-9-17-27.

Silvestrov S.N. (2016). Globalizatsiya i globalnoe regulirovanie: noveyshie tendentsii i vyzovy dlya Rossiyskoy ekonomicheskoy politiki [Globalization and global regulation: trends and challenges for economic policy in Russia]. Russian Economic Journal. (3). 62-91. (in Russian).

Spartak A.N. (2016). Novyy etap regionalizatsii: osnovnoe soderzhanie, vyzovy dlya mnogostoronney torgovoy sistemy i postsovetskoy integratsii [New stage of regionalization: basic content, challenges for multilateral trading system and postsoviet integration]. Mezhdunarodnaya torgovlya i torgovaya politika. (2(6)). 8-27. (in Russian).

Spartak A.N. (2017). Metamorfozy protsessa regionalizatsii: ot regionalnyh torgovyh soglasheniy k megaregionalnym proektam [Metamorphosis of regionalization: from regional trade agreements to megaregional projects]. Kontury globalnyh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo. 10 (4). 13-37. (in Russian). doi: 10.23932/2542-0240-2017-10-4-13-37.

The World Bank Data. Retrieved October 05, 2021, from https://data.worldbank.org

The World Bank DataBank. Retrieved October 05, 2021, from https://databank.worldbank.org

Veber A.B. (2002). Neoliberalnaya globalizatsiya i ee opponenty [Neoliberal globalization and its opponents]. Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz (Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki). (2). 22-36. (in Russian). doi: 10.30570/2078-5089-2002-25-2-22-36.

World Economic Outlook 2021: Managing Divergent RecoveriesInternational Monetary Fund (IMF). Retrieved October 05, 2021, from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

Страница обновлена: 02.08.2025 в 17:34:38

Russia

Russia