International trends in network innovation systems in the digital economy

Nikitskaya E.F.1![]() , Valishvili M.A.1

, Valishvili M.A.1![]()

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 14 | Citations: 2

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47403300

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

The existing macroeconomic trends in total informatization and digitalization of the world economy, a change in the sectoral structure of production, as well as economic challenges expressed in a change in technological modes, require a continuous revision of main approaches to organizing innovation. As international practice shows, the most effective interaction of all subjects of the national innovation system is carried out according to the network principle. The digitalization of all sectors of the economy has taken on particular importance and relevance amidst the forced restrictions due to the COVID-19 pandemic. The presented article studies the development trends of network innovation systems, reveals the content and retrospective features of network forms of interaction in technologically advanced countries. The authors found that virtual networks and the expansion of the number of agents are necessary conditions for increasing the productivity of technological developments, the creation of breakthrough technologies, and the effective commercialization of scientific research. A wide variety of innovation networks operating in a decentralized manner has been formed in international practice. At the same time, innovation networks do not exclude the need for strategic partnership and tactical interaction between the state, science and business.

Keywords: digital economy, innovation networks, Internet technologies, technology transfer, commercialization of innovations, digital development rankings

JEL-classification: F01, F15, O31, O32, O33

Введение

Современный рынок имеет тенденцию к расширению масштабов и диффузии сетевых структур в экономическом пространстве. Специалисты давно предсказывали возникновение тенденций к трансформации свойств экономической системы в целом, так и ее отдельных элементов посредством сетевых форм организации под воздействием изменений в механизмах координации и рыночных институтах [9] (Parinov, Yakovleva, 2002). В сетевой экономике формируется и развивается технологическая среда, усиленная инновационной инфраструктурой, в которой субъекты хозяйствования имеют возможность взаимодействовать между собой по поводу совместной деятельности. Сетевое взаимодействие участников инновационного процесса (государства, бизнеса и науки) является одной из наиболее распространенных форм в мировой практике. В связи с этим термин «инновационная сеть» трактуется с позиций расширения понятия «сетевая экономика», а интеллектуальные сети – как одно из их направлений в развитии инновационных сетей в экономике знаний.

Инновационные сети включают предприятия, исследовательские организации, университеты и правительство, работающие вместе для достижения общих инновационных целей. Многие страны признали важность этих сетей для развития инновационного потенциала, международной конкурентоспособности и создания материальных благ [21] (Rampersad et al., 2010).

Появление системы глобальных сетей Интернет является наиболее существенным техногенным изменением в мировой экономике, имеющим далекоидущие последствия и создающим невостребованные резервы для дальнейшего пространственного развития в сфере инноваций. Современный этап инновационного развития России является переходом к постиндустриальному обществу, характеризуя который Л.А. Воронина и С.В. Ратнер отмечают: «…это сетевая экономика, состоящая из сетевых структур, функционирующих на базе сетевой электроники, в которой главный акцент делается на создании и распространении знаний для целей инновационного развития» [4, с. 12] (Voronina, Ratner, 2018, р. 12). Сетевая экономика, осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционной экономикой, при этом:

· уничтожаются факторы уникальности и территориальной исключительности;

· резко снижается стоимость тиражирования и доставки цифровой продукции, которая становится одинаковой для всех производителей;

· нивелируются конкурентные различия по затратам на обслуживание дополнительных заказов.

Составляющие сетевой экономики образуют триаду: сетевые технологии – связи и отношения – сетевые организации. Стало неоспоримым фактом, что сетевая экономика основывается на использовании интернет-технологий. В связи с формированием информационно-экономического пространства сетевая экономика приобрела широкие возможности, позволяющие разделять инновационный процесс по отдельным компаниям как внутри государства, так и за его пределами, обеспечивая при этом единство науки производства и бизнеса через современные телекоммуникационные сети. Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) лежит в основе информационной индустрии и остается главной движущей силой инноваций, на долю которой приходится наибольшая часть расходов предприятий на НИОКР среди стран – членов ОЭСР и более трети всех патентных заявок в мире. Именно поэтому особенно важно проанализировать развитие информационно-коммуникационных технологий как основы создания и функционирования цифровой экономики.

Формирование цифровой экономики является приоритетом для большинства технологических лидеров, включая Великобританию, Германию, США, Японию и др. Данный процесс является системообразующим и чаще всего реализуется в течение длительного времени – от создания базовой инфраструктуры ИКТ до разработки скоординированной политики цифровизации бизнес-систем и государственного управления. В последние годы разворачивается очередная волна трансформации бизнес- и социальных моделей, влияние которых получило название сквозных, – искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей, робототехники, технологии беспроводной связи (Wi-Fi) и ряда других. Управление пространственным развитием инновационной деятельности является сложным процессом, требующим вовлечения множества участников в ходе принятия управленческих решений. Следует учитывать, что в условиях ограниченных ресурсов важно найти оптимальный путь решения поставленных целей с учетом альтернативных вариантов развития ситуации.

Методы и материалы

Целью исследования является обобщение тенденций и выявление характерных особенностей развития инновационных сетей в цифровой экономике на международном уровне.

Современный этап экономического развития на территориальном уровне характеризуется расширением областей применения сложных систем с сетевой структурой. Повышение качества подготовки и реализации управленческих решений требует применения эффективных методов структурного анализа, основывающегося на расчете ряда показателей и моделировании. Композиционно сложная постановка проблематики настоящей статьи требует концептуального уточнения актуальной трактовки категорий, ее характеризующих. Современные сетевые системы рассматриваются в тесной взаимосвязи, во-первых, с технологиями ИКТ, во-вторых, с инновационным вектором развития, в-третьих, с цифровизацией экономики.

Данное исследование построено на сочетании общенаучных междисциплинарных и специализированных экономических методов, таких как анализ, синтез, научная аналогия, индуктивный, дедуктивный методы, структурный анализ, структурно-логическое моделирование.

Авторами представлен методологический обзор различных подходов к определению сущности цифровой экономики, включая предложенный Всемирным банком, согласно которому, акцент сделан на системе взаимоотношений между участниками. Официальная российская версия рассматривает цифровую экономику как сферу приложения технологического прогресса в различных видах производств, относя к ключевому фактору технологии больших данных (Big Data), использование которых помогает управлять всей совокупностью бизнес-процессов, в том числе оборудованием, хранением, продажей, поставкой товаров и услуг [1]. В более широком контексте сущность цифровой экономики представлена в соответствующей государственной программе России [2], в которой определено, что цифровая экономика представляет собой совокупность общественных отношений и помимо производственной направленности нацелена на повышение уровня социально-экономического развития.

В представленной работе выявлены тенденции развития сетевых инновационных систем на международном уровне, что стало возможным в результате обобщения ретроспективных особенностей формирования сетевых форм взаимодействия в технологически развитых странах. Цифровая трансформация сетевой системы управления инновационным развитием представлена как объективный процесс. В качестве количественной характеристики развития данного процесса в российской экономике использована оценка динамики статистических данных по показателям доли цифрового сектора в ВВП и доли занятых в секторе ИКТ от общего числа занятых.

Тенденции международной практики сетевого взаимодействия в инновационной сфере

Основной направленностью исследований, относящихся к интеграционным экономическим процессам, является изучение различных форм сетевых взаимодействий, осуществляемых межгосударственными и межправительственными институциональными структурами в научно-технической и инновационной сфере [3] (Bolychev, Voloshenko, 2013). При определении сетей предпринимаются попытки установить уровни формальности связей в сети и классифицировать их. Некоторые авторы утверждают, что различные типы формальностей в сетях могут потребовать различных управленческих решений [20] (Möller, Rajala, 2007), классифицируют сети на основе их ценностного предложения. Они определяют инновационные сети как «относительно свободные научно-технические исследовательские сети с участием университетов, исследовательских институтов и исследовательских организаций крупных корпораций... руководствуясь идеями научных открытий» [20] (Möller, Rajala, 2007).

Началом деятельности инновационных сетей в международной практике стало создание в 1984 году Европейской сети инновационных центров (The European BIC network, EBN) [25], являющейся старейшей в Европе организационной структурой подобного рода. Результатом активной деятельности EBN стало объединение под своим началом порядка 140 сертифицированных инновационных центров, инкубаторов и акселераторов, реализующих меры поддержки инновационных организаций и проектов.

В последние десятилетия обеспечение трансфера технологий стало главной повесткой дня технологически развитых стран в инновационных процессах. Фактически в таких странах, как США, Австралия и Великобритания, политика в области инноваций сместила финансирование и стимулы в области НИОКР в направлении поощрения многоотраслевых инновационных сетей [14] (Corley et al., 2006).

В международной практике действует множество ассоциативных и сетевых организаций, ориентированных в своей деятельности на преодоление разрывов в интенсивности НИОКР за счет встроенности в систему региональных и глобальных экономических связей (табл. 1).

Таблица 1

Международные ассоциации и сетевые организации в инновационной сфере

Table 1

International associations and networks in the field of innovation

|

Наименование организации

|

Год создания,

страна/регион |

Характеристика

и направления деятельности |

|

Европейская

Ассоциация Агентств

по Развитию (The European Association of Development Agencies –

EURADA) [26]

|

Штаб-квартира: Брюссель,

Бельгия,

1992 год |

EURADA

объединяет через обширную сеть региональных агентств высококвалифицированных

специалистов из 22 стран Евроcоюза и за его пределами. Направления

деятельности организации:

· обмен опытом и передовой практикой между членами в сфере местного и регионального развития; · участие в разработке и реализации программ территориального развития; · организация и укрепление технического сотрудничества с институтами развития, в том числе с Еврокомиссией; · содействие вновь созданным агентствам развития и проектам сотрудничества |

|

Всемирная Ассоциация

Технополисов (World Technopolis Association – WTA) [27]

|

Тэджон, Республика Корея,

1998 год |

WTA объединяет 30 городов с высокоразвитой научной

базой из 15 стран мира. Цели деятельности ассоциации:

· устойчивое развитие городов; · повышение благосостояния населения путем развития науки и обмена технологиями, · создание совместных сетей, объединяющих различных субъектов инновационной деятельности в городах |

|

Ассоциация европейских

профессионалов трансфера

науки и

Технологий (Association of

European science & technology transfer professionals – ASTP) [28]

|

Штаб-квартира:

Лейден, Нидерланды, 1999 год |

На сегодняшний день

некоммерческая организация ASTP объединяет 500 профессионалов из

35 стран мира. Миссия: продвижение и содействие передачи технологических

разработок в странах Европы между сферами науки и промышленности. Направления

деятельности:

· обмен опытом в области науки и технологических инноваций; · обмен идеями между представителями различных областей науки |

|

Всемирный альянс

по инновациям (World Alliance for Innovation – WAINOVA) [29]

|

Штаб-квартира: Малага, Испания,

2005 год |

WAINOVA координирует деятельность

ассоциаций, научно-технологических парков и инновационных бизнес-инкубаторов

по всему миру. Миссия включает в себя стимулирование инноваций, трансфер

технологий, создание инновационных стартапов.

|

|

Всемирная ассоциация

бизнес-ангелов (World Business Angels

Association – WBAA) [30]

|

Штаб-квартира: Брюссель,

Бельгия

2007 год |

Сформирована

руководителями 12 национальных федераций бизнеса-ангелов для создания

международного сообщества бизнес-ангельских сетей с целью продвижения

инноваций по всему миру. Направления деятельности:

§ создание условий для финансирования инновационной деятельности при поддержке бизнес-ангелов; § установление партнерских отношений между сетями ангелами из разных стран, в том числе и привлечение международных инвестиций; § развитие механизмов финансирования и поддержки инновационного предпринимательства в рамках государственно-частного партнерства |

|

Инновационная сеть поддержки

предпринимательства в странах мира (Enterprise

Europe Network – EEN) [31]

|

Территориально распределенная сеть, 2008 год

|

Крупнейшая в Европе сеть по

поддержке предпринимательства и стимулированию инноваций, объединяет более

чем 60 стран мира. Сеть

финансируется в

рамках Программы

ЕС Competitiveness of

enterprises and SMEs (COSME). EEN

включает в себя торгово-промышленные палаты, инновационно-технологические

центры, научно-исследовательские институты, институты развития

|

|

Международная сеть поддержки

малых и средних предприятий

(International Network for Small and Medium Enterprises – INSME) [32]

|

Секретариат:

Рим, Италия |

Международная сеть INSME

функционирует в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Функциональные направления:

· является посредником при создании государственно-частного партнерства; · транслирует информацию о последних тенденциях и идеях в области инноваций; · объединяет заинтересованные стороны, занимающиеся инновациями и передачей технологий, включая государственные органы и международные организации |

Как следует из описаний, представленных в таблице, во многих случаях деятельность инновационных сетей выражается в обмене идеями, знаниями, опытом, содействии развитию, создании необходимых условий, установлении партнерских отношений, расширении сетей и др. Как правило, подобные форматы регулирующих и управленческих воздействий лишь косвенно влияют на развитие инновационных процессов. Тем не менее результаты исследования пространственно-временного влияния встроенности в сети НИОКР по производству региональных знаний 229 европейских регионов, входящих в Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), проведенные за 1998–2010 годы, выявили положительные эффекты, возникающие в результате сетевой интеграции [23] (Wanzenböck, Piribauer, 2016).

В последние годы положительное влияние сетевого инновационного взаимодействия нашло свое проявление в устойчивом закреплении позиций ряда технологически развитых стран в международном инновационном рейтинге The Global Innovation Index (табл. 2).

Таблица 2

Международный инновационный рейтинг по версии The Global Innovation Index за период 2018–2020 гг.

Table 2

International innovation rating according to The Global Innovation Index for the period 2018–2020

|

Ранг

|

2018

|

2019

|

2020

| |||

|

Страна

|

Индекс

|

Страна

|

Индекс

|

Страна

|

Индекс

| |

|

1

|

Швейцария

|

68.4

|

Швейцария

|

67.2

|

Швейцария

|

66,1

|

|

2

|

Нидерланды

|

63.3

|

Швеция

|

61.4

|

Швеция

|

62,5

|

|

3

|

Швеция

|

63.1

|

США

|

63.7

|

США

|

60,1

|

|

4

|

Великобритания

|

60.1

|

Нидерланды

|

61.3

|

Великобритания

|

59,8

|

|

5

|

Сингапур

|

59.8

|

Великобритания

|

58.4

|

Нидерланды

|

58,8

|

|

6

|

США

|

59.8

|

Финляндия

|

61.7

|

Дания

|

57,5

|

|

7

|

Финляндия

|

59.6

|

Дания

|

59.8

|

Финляндия

|

57,0

|

|

8

|

Дания

|

58.4

|

Сингапур

|

58.4

|

Сингапур

|

56,6

|

|

9

|

Германия

|

58.0

|

Германия

|

58.2

|

Германия

|

56,6

|

|

10

|

Ирландия

|

57.2

|

Израиль

|

56.1

|

Южная Корея

|

56,1

|

|

11

|

Израиль

|

56.8

|

Южная Корея

|

57.4

|

Гонконг

|

54,2

|

|

12

|

Южная Корея

|

56.6

|

Ирландия

|

56.6

|

Франция

|

53,7

|

|

13

|

Япония

|

55.0

|

Гонконг

|

54.7

|

Израиль

|

53,6

|

|

14

|

Гонконг

|

54.6

|

Китай

|

55.5

|

Китай

|

53,3

|

|

15

|

Люксембург

|

54.5

|

Япония

|

53.5

|

Ирландия

|

53,1

|

|

16

|

Франция

|

54.4

|

Франция

|

54.2

|

Япония

|

52,7

|

|

17

|

Китай

|

53.1

|

Канада

|

54.8

|

Канада

|

52,3

|

|

18

|

Канада

|

53.0

|

Люксембург

|

53.9

|

Люксембург

|

50,8

|

|

19

|

Норвегия

|

52.6

|

Норвегия

|

51.9

|

Австрия

|

50,1

|

|

20

|

Австралия

|

52.0

|

Австралия

|

50.3

|

Норвегия

|

49,3

|

В качестве базового в таблице был принят 2018 год, на основании чего выбрана первая двадцатка стран по уровню инновационного развития. Абсолютным лидером за все рассматриваемые годы стала Швейцария, кроме того, в первую пятерку в разные годы входили Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Сингапур. Изменение позиций стран в инновационном рейтинге (как их улучшение, так и ухудшение) означает следующее: несмотря на сетевое взаимодействие в ходе научно-технологического развития как проявления интеграционных процессов, имеет место конкурентная борьба за инновационное лидерство и инвестиционные ресурсы.

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что сети безграничны и не имеют хабов [16] (Ford et al., 2002). Это связано с тем, что международные сетевые структуры могут быть географически разбросаны, не имея общих границ. Так, например, инновационная сеть World Business Angels Association включает страны, которые географически распределены по всему миру, в том числе США, Великобританию, Китай, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты и др. В таких случаях в сетях формируются нечеткие организационно-управленческие структуры с преобладанием горизонтальных связей и при отсутствии узлов в виде специализированных распределительных центров либо центров управления. Тем не менее данное обстоятельство не является препятствием для успешного сотрудничества организаций для достижения результатов в области НИОКР и инноваций.

Что касается наличия общих границ, то исследование производственных предприятий в Квебеке (Канада) показало, что географическая близость между пользователями и поставщиками наукоемких бизнес-услуг (KIBS) не дает никаких преимуществ с точки зрения эффективности инноваций. Также установлено, что пользователи услуг все чаще преодолевают дистанционные барьеры посредством использования Интернета и сопряженных с ним устройств связи [22] (Shearmur, Doloreux, 2015).

Исследователи в области стратегического управления считают, что подсети с определенными границами могут быть фактически определены [17] (Gulati et al., 2000). В частности, в Японии выделяют два типа сетей – «централизованный тип» с ограниченным количеством ядер и «децентрализованный тип» (сети НИОКР), которые являются доминирующими в области ИКТ и нанотехнологий, в большей мере пространственно сконцентрированные [24] (Yokura et al., 2013). В инновационном кластере Силиконовой долины сформировалась сложная сеть, узлами которой являются компании, а связи представляют различные экономические и финансовые структуры, которые их объединяют [15] (Ferrary, Granovetter, 2009). Как указывают Lee, Miller и др., основным отличием Силиконовой долины является ставка на создание большого количества венчурных компаний, на взаимодействие с крупными университетами или исследовательскими лабораториями [19] (Lee et al., 2000). Система построена таким образом, что созданию и развитию инновационных стартапов способствуют юридические фирмы [23] (Suchman, 2000), фирмы венчурного капитала [18] (Hellman, 2000), консалтинговые группы, группы по подбору персонала и другие сервисные фирмы [13] (Bahrami, Evans, 2000).

В мировой практике развитие региональных инноваций имеет свои особенности не только в зависимости от стран. их реализующих, но и от институциональной принадлежности субъектов экономики. Как было установлено в результате исследований инновационных сетей Японии, научно-технические проекты чаще участвуют в междугородних кооперациях, а низкотехнологичные производства осуществляют местные партнеры [24] (Yokura et al., 2013). Значительной является роль государственного сектора как в местных, так и в периферийных инновационных процессах. Вместе с тем межакадемическое сотрудничество имеет больший пространственный охват, чем сотрудничество с частными сектором.

Одной из характерных тенденций регионов Евросоюза является увеличение участия в финансируемых научно-исследовательских сетях, в результате чего возрастает активность в области производства знаний и патентования результатов интеллектуальной деятельности. При этом регионы с более низким уровнем собственных знаний чаще используют положительные эффекты и демонстрируют более высокие предельные выгоды от финансируемых ЕС сетей НИОКР. Однако для устойчивого производства региональных знаний такого импульса может быть недостаточно. В целом расширение межрегиональных сетей НИОКР во всех европейских регионах приводит к стимулирующему эффекту не только для соответствующих областей знаний, но и наблюдается пространственное распространение в другие области. А это, в свою очередь, приведет к более высокому среднему уровню производства знаний в мультирегиональной системе.

В России развитие инновационных сетей только набирает обороты, как следствие, их масштабность по сравнению с европейским уровнем значительно ниже, а процесс интеграции в международные сетевые структуры пока недостаточно активный. Есть несколько примеров такой интеграции. В первую очередь выделим г. Новосибирск, который первым из российских городов в 2001 году стал полноправным членом Всемирной ассоциации технополисов (ВАТ). Еще одним примером является Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА), созданная в 2009 году. Учредителями выступили российские организации бизнес-ангелов, российские ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), ОАО «РОСНАНО». В 2011 году НАБА вступила в Европейскую ассоциацию бизнес-ангелов (European Business Angels Network, EBAN), объединяющую более 150 организации в более 50 странах.

Развитие российских инновационных сетей пошло по пути применения практики и опыта европейских инновационных сетевых структур. Вектором развития выступили следующие направления: коммерциализация наукоемких технологий, поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства бизнеса, при этом сверхзадачей остается формирование национальной инновационной системы. В настоящее время в России действуют: Союз инновационно-технологических центров России (Союз ИТЦ России) [34] и Российская сеть трансфера технологий [35], созданная на основе объединения инновационных центров г. Обнинска, п. Кольцово (Новосибирская обл.), г. Екатеринбурга и г. Томска. С 2008 года Союз ИТЦ России является координатором проекта «Gate2 RUBIN» (Gate to Russian Business Innovation Networks) по участию российских организаций в Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN).

В России инновационное сетевое взаимодействие наиболее активно развивается в сфере высшего образования. В этой связи Ю.Я. Еленева и К.С. Еленев отмечают: «В соответствии с концепцией «Трех спиралей» Генри Ицковица инновационная активность современного вуза <…> должна концентрироваться в точке пересечения интересов образовательного учреждения с двумя основными группами влияния: бизнес-средой и государством» [5] (Eleneva, Elenev, 2014). Инновационная активность распространилась на современные вузы, которые постепенно начали превращаться в предпринимательские университеты. Речь идет о сетевом взаимодействии не только с целью внедрения в практику инновационных образовательных технологий на основе совместного использования ресурсов, но и о включении высших образовательных организаций в процесс создания новаций.

Цифровизация экономики как фактор развития инновационных сетевых систем

Цифровая экономика является технологической платформой ускоренного перехода к инновационной модели развития, отражая переход от 3-ей промышленной революции к 4-ой, так называемой Индустрии 4.0. По мнению большинства экспертов, цифровая экономика может быть расценена как промышленная революция, не имеющая аналогов во всем предыдущем опыте, способная фундаментально изменить социально-экономическую среду человечества. Клаус Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция» указывал на принципиальное значение согласованного понимания, основанного на единстве целей и ценностей влияния технологий на преобразование экономической, социальной, культурной и гуманитарной среды обитания общества [12, с. 8] (Shvab, 2016, р. 8). Если в результате 3-ей промышленной революции произошел переход к цифровым технологиям, то 4-ая, в свою очередь, построена на фундаменте цифровой революции, которая предполагает встраивание вычислительных ресурсов в физические процессы, где оборудование и информационные системы соединены в течение всей цепочки создания стоимости, выходящей за пределы одной организации или бизнеса.

Цифровые технологии чрезвычайно разнообразны, что не могло не повлиять на деятельность сетевых организаций в инновационной сфере. Цифровизация вывела инновационные сети на технологически новый уровень, изменив направленность научных исследований и инженерно-технических изысканий. Среди магистральных направлений, связанных с мировыми технологическими тенденциями, на которые ориентирована инновационная политика России, следующие:

- технологии Big Data, отождествляемые с информацией огромного объема, часто обновляемой и созданной в различных источниках;

- нейротехнологии и искусственный интеллект, созданные на основе принципов работы головного мозга и нервной системы, рассматривают мозг как нейросеть;

- системы распределенного реестра (блокчейн), принцип действия которых заключается в одновременном запуске баз данных на множестве узлов, распределенных по всему миру между различными пользователями;

- квантовые технологии, использующие явление квантовой запутанности, на основе которой созданы квантовые компьютеры, способные обрабатывать огромные массивы информации и колоссально превосходящие возможности обычных цифровых компьютеров;

- промышленный Интернет вещей – объединение компьютерных сетей и физических объектов промышленного назначения со встроенными датчиками в единую систему, что дает возможность осуществлять удаленный контроль и управление без участия человека;

- компоненты робототехники и сенсорика – программируемые автоматизированные манипуляторы, применяемые для механического перемещения объектов и для выполнения различных производственных операций;

- технологии беспроводной связи, сопряженные с массовым использованием смартфонов, планшетных компьютеров и нетбуков, обеспечивают постоянный доступ к сети Интернет (Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, WWAN);

- технологии виртуальной и дополненной реальности воспроизводят человеку окружающий мир посредством его ощущений, воздействуя на все органы восприятия, применяются в сферах развлечений, образования, науки, микрохирургии, архитектуры, дизайна и др.

Как следует из приведенных выше описаний, цифровые технологии в большинстве случаев имеют сетевую природу, являясь логическим продолжением развития инновационных сетей. Разнообразие направлений и сфер применения цифровых технологий подтверждает позицию ряда ученых, согласно которой влияние цифровой экономики распространяется далеко за пределы информационных технологий, а ее развитие будет происходить не линейными, а экспоненциальными темпами [12, с. 9] (Shvab, 2016, р. 9). В то же время нельзя не учитывать, что цифровая экономика, хотя и не сводится к информационно-коммуникационным технологиям, но основана на их использовании. К тому же некоторые международные рейтинги, оценивающие развитие цифровых технологий в мире, ориентированы преимущественно именно на интернет-технологии.

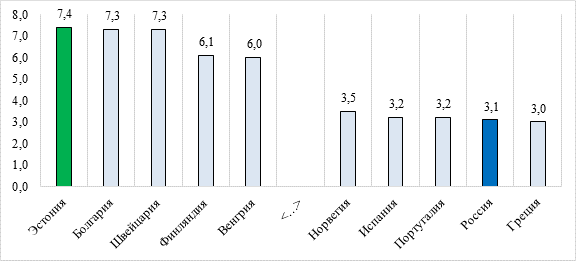

Сравнения стран по уровню цифрового развития и цифровизации отдельных направлений экономической деятельности и видов услуг свидетельствует о том, что развитие цифровой экономики в России в части инфраструктуры ИКТ и доли занятых в данной отрасли, а также по вкладу ИКТ в ВВП сопоставимо с показателями стран Центральной и Восточной Европы. Судя по показателям, представленным на рисунке 1, масштабы распространения цифрового сектора (производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка программного обеспечения и цифровых товаров, телекоммуникации) в технологической структуре национальных экономик не столь значительны – очевидно, процесс цифровизации в начале своего пути.

Рисунок 1. Доля цифрового сектора в ВВП в 2020 году, %

Figure 1. Share of the digital sector in GDP in 2020, %

Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2021 (Digital Economy Indicators: 2021) [6].

Статистика, представленная на графике, показывает, что в некотором отрыве по вкладу в валовой внутренний продукт находятся Эстония, Болгария и Швейцария. Среди европейских стран среднее значение доли сектора ИКТ в ВВП составляет около 5 п.п., также наблюдается размах вариации 3,1 п.п. Вклад сектора ИКТ в экономику России относительно невелик при сопоставлении с аналогичным показателем технологически развитых стран.

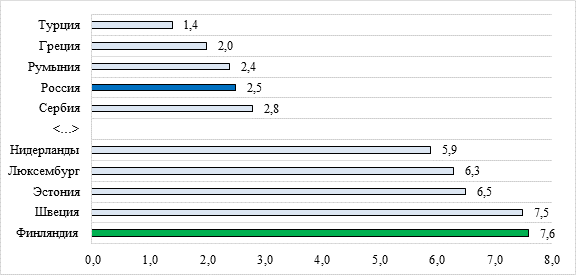

По показателю доли занятых в секторе ИКТ (рис. 2) лидируют Финляндия и Швеция, однако размах вариации значений данного показателя существенно выше и составляет 5,1 п.п.

Рисунок 2. Доля занятых в секторе ИКТ от общего числа занятых в 2020 году, %

Figure 2. Share of the employed in the ICT sector of the total employed in 2020

Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2021 (Digital Economy Indicators: 2021) [6].

Целевые установки в отношении развития цифровой экономики в России настроены на создание необходимых институциональных и инфраструктурных условий, на устранение препятствий и ограничений в развитии высокотехнологичного бизнеса, при этом прогнозируется, что к 2030 г. вклад цифрового сектора в ВВП страны приблизится к 30%.

Процессы цифровой трансформации всех без исключения экономик мира продемонстрировали беспрецедентный рост в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Доминирующее положение на рынках заняли быстроразвивающиеся так называемые платформенные организации, представляющие собой объединение нескольких сторон для организации совместной деятельности и взаимодействия для достижения цели. При этом не все цифровые платформы имели равные позиции на рынке, например, сервисы по аренде жилья (например, Airbnb и Booking.com) ощутили негативное воздействие ввиду общего спада туризма в условиях пандемии, в то время как платформы электронных продаж (например, Amazon и Alibaba) оказались на пике востребованности.

Отдельным направлением цифровой трансформации мировой экономики следует считать появление COVID-Tech, т.е. цифровых технологий, направленных на борьбу с пандемией, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. К COVID-Tech можно отнести такие направления разработок, как диагностика заболевания и скрининги, разработка лекарственных препаратов, создание платформ данных и базы знаний, приложения и сервисы, осуществляющие контроль за распространением заболеваемости и соблюдения ограничительных мер.

Однако существующие разрывы в достигнутом уровне цифровизации, скорости внедрения и освоения новейших цифровых технологий представляют собой существенный барьер и в некоторых случаях угрозу для дальнейшей трансформации экономик отдельных стран по цифровому пути. Но несмотря на это, очевидно, что многие нововведения, вынужденно появившиеся в период пандемии, сохранятся и в будущем.

Особую роль в развитии цифровой экономики играет процесс формирования и функционирования сетевых форм взаимодействия между различными экономическими и территориальными единицами. По своей сути любая экономика является сетевой и основывается на элементах сети и взаимосвязях между ее участниками. Однако применительно к инновационным сетям определяющим фактором их становления является кооперативный интерес, стоящий в противовес собственных интересов участников рынка [10] (Rodionova, 2013). Поиск оптимальных форм взаимодействия государственного, академического и корпоративного секторов в национальных экономических системах приобретает особую актуальность [8] (Midler, 2010). Это связано с тем, что результаты интеллектуальной деятельности и создаваемые на их основе инновации возникают как в частном, так и в государственном секторах. По сути, инновационные сети позволяют связать между собой государство и гражданское общество, а также частные организации, т.е. сети представляют собой структуру управления инновационной сферой региона.

Особое место занимают сетевые формы взаимодействия между территориальными единицами, которые поддерживаются сетью Инновационные регионы Европы (Innovative Regions in Europe Network – IRE), представляющей ассоциацию регионов, реализующих проекты в рамках реализации стратегий инновационного развития. Однако номенклатура территориальных единиц для статистики сохраняет привязку к сложившемуся административно-территориальному делению стран ЕС. Противопоставлением сложившейся системе является Всемирный альянс международных финансовых центров (World Alliance of International Financial Centers, WAIFC), который содействует международному сотрудничеству, устойчивым инвестициям и предотвращению влияния протекционизма во время глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и экономики.

В отдельных странах правительства могут применять жесткие подходы к инновационной политике и вводить чрезвычайно формальные меры, требующие прочных связей между сетевыми организациями [7] (Mani Sunil, 2002). Это является оправданной мерой, поскольку в определенном смысле неформальные связи между участниками инновационных сетей, построенных на декларациях о сотрудничестве, меморандумах о взаимопонимании, имеют неустойчивый характер. Примером является инновационная сеть International Network for Small and Medium Enterprises (INSME), которая по состоянию на апрель 2020 года всего лишь может рассчитывать на поддержку 61 члена из 30 различных стран. Вышеуказанный тезис подтверждается тем, что в мировой практике сложилось два вида инновационных сетей по типу организации: первый тип – профессиональные объединения и саморегулируемые организации (например, Association of European Science and Technology Transfer Professionals, ASTP); второй тип – проекты, поддержанные в рамках спецпрограмм Еврокомиссии (например, Шестая рамочная программа научных исследований и технологического развития, FP6).

Возникает вопрос, каким образом могут повлиять цифровые технологии на организационно-управленческие аспекты и систему взаимоотношений между участниками инновационных сетей. На первый взгляд, с момента возникновения тенденций к цифровизации национальных экономик в этом отношении кардинально ничего не изменилось. Представляется, что в настоящее время сформированные действующими инновационными сетями общие цели, задачи и методология остались неизменными, поскольку общность их формулировок вполне укладывается в рамки происходящей цифровой трансформации. Можно рассматривать вопрос о возможностях, создаваемых цифровыми технологиями в перспективе. Одну из таких возможностей создает ключевое преимущество системы распределенного реестра, гарантирующее криптографическую систему защиты и необратимость операций, которое, возможно, со временем будет использовано для защиты результатов интеллектуальной деятельности на международном уровне.

Американский футуролог Элвин Тоффлер, прогнозируя изменения в социальном устройстве общества и основываясь на концепции трех волн, предопределил третью волну как эру синтеза во всех отраслях знаний, следствием чего станет крупномасштабное мышление и обобщающие теории [11, с. 219] (Toffler, 2009, р. 219). В будущем подобная тенденция может воплотиться в объединении действующих в настоящее время многочисленных и разнонаправленных инновационных сетей. Развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта неизбежно приведет к совершенствованию переводов на иностранные языки и преодолению языковых барьеров. Это значительно расширит границы коммуникационных взаимодействий и упростит возможности участия ученых из разных стран в конкурсах на финансирование научных исследований и разработок, организуемых международными и межправительственными организациями.

Заключение

Глобальная экономика претерпевает цифровую трансформацию, и это происходит с нарастающей скоростью. В 1990-е годы экономические изменения были связаны в основном с появлением Интернета, что остается основой для роста цифровой экономики, однако в 2000-е и 2010-е годы череда новых информационно-коммуникационных технологий ускорила экономические перемены. Экспоненциальный рост мобильной связи и числа пользователей Интернета, вклад информационно-коммуникационных технологий в экономический рост, создание новых инновационных рабочих мест, ускоренное развитие электронной коммерции – все это способствуют активному переходу к обществу знаний и цифровой экономике.

Отличия цифровой экономики от традиционной заключаются в таких характеристиках, как ускоренные темпы развития; широта и глубина, обусловленная парадигмальными сдвигами в экономике, бизнесе, социуме; системное воздействие в виде взаимосвязи внутренних и внешних преобразований [12, с. 9] (Shvab, 2016, р. 9). Цифровая экономика определяет новый уровень управления с упором на прозрачность процессов и управление при принятии решений, основанных на точности и полноте данных. Существующие трактовки называют информацию в цифровой форме ключевым фактором производства, а их выгодное использование возможно за счет внедрения процессов и использования методов обработки информации, известных как информационно-коммуникационные технологии. При таком подходе именно уровень развития ИКТ, очевидно, определяет потенциальные возможности и условия для формирующейся цифровой экономики в любом государстве. Однако в настоящее время общепринятое понимание содержания цифровой экономики не вполне устоялось, общепринятые подходы к технологиям, в нее включенных, еще не сформировалось.

Катализатором значительных изменений, затрагивающих социально-экономические отношения в мировом масштабе, стал Covid-19. Наиболее активно внедрение цифровых платформ и сетевого взаимодействия получило в сферах образования, здравоохранения, предпринимательства, рынка труда, туризма. Возникло широкое распространение «платформенной занятости» – в условиях кризиса люди стали активно регистрироваться на различных цифровых платформах и предлагать свои услуги с целью получения дохода на эпизодической или регулярной основе. Удаленная работа с использованием специальных программ и облачных технологий, дистанционный формат обучения в школах и университетах стали нормой жизни миллионов людей по всему миру.

Согласно официальной статистике и экспертно-аналитической информации, Россия на протяжении последних нескольких лет активно развивает свою цифровую экономику. Вместе с тем на глобальном уровне страна заметно отстает от экономически развитых стран: цифровой сектор страны по-прежнему сравнительно невелик. Невысокие показатели российской экономики имеют свое объяснение – государственная программа «Цифровая экономика России» стартовала совсем недавно, в 2017 г., а в настоящее время является одним из ключевых приоритетов экономической политики. Учитывая достаточно высокий уровень развития IT-технологий, Россия является страной с большим потенциалом, а цифровая экономика относится к одному из способов его раскрытия.

Механизм инновационного развития включает совокупность взаимосвязанных экономических ресурсов, «настроенных» на выполнение определенных функций, обеспечивающих трансфер знаний и технологий в реальный сектор экономики. Стимулирование инновационной деятельности требует наличия обратной связи, которая в современных условиях наиболее эффективно реализуется посредством сетевых инновационных структур, ориентирующих научно-технологический сектор и бизнес-системы на повышение уровня развития общества в сферах экономики, политики, культуры, права, международных отношений.

References:

Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2021: statisticheskiy sbornik [Indicators of the digital economy: 2021: statistics] (2021). (in Russian).

Bahrami H., Evans S. (2000). Flexible recycling and high-technology entrepreneurship

Bolychev O.N., Voloshenko K.Yu. (2013). Mezhorganizatsionnye setevye vzaimodeystviya kak opredelyayushchaya forma nauchno-tekhnicheskogo i innovatsionnogo sotrudnichestva Rossii i Evropeyskogo Soyuza v Baltiyskom regione [Interorganisational networking as the principal form of technological, innovative and research cooperation between Russia and the European Union in the Baltic region]. The Baltic region. (4). 23-39. (in Russian).

Corley E.A., Boardman P.C., Bozeman B. (2006). Design and the management of ulti-institutional research collaborations: Theoretical implications from two case studies Research Policy. (35 (7)). 975-993. doi: 10.1016/j.respol.2006.05.003.

Eleneva Yu.Ya., Elenev K.S. (2014). Setevoe vzaimodeystvie kak faktor innovatsionnogo razvitiya vuzov [Networking as a factor of innovative development of universities]. Scientific review. Economic sciences. (1). 93. (in Russian).

Ferrary M., Granovetter M. (2009). The role of venture capital firms in Silicon Valley's complex innovation network Economy and Society. (38(2)). doi: 10.1080/03085140902786827.

Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I. (2002). Managing networks In 18th IMP Conference. 11-13.

Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000). Strategic networks Strategic management journal. (21 (3)). 203-215.

Hellmann T. (2000). Venture Capital: A Challenge for Commercial Banks Journal of Private Equity. 49-55.

Lee C., Miller W., Hancock M., Rowen H. (2000). The Silicon Valley edge: A habitat for innovation and entrepreneurship

Mani Sunil (2002). Government, innovation and technology policy: an intern. comparative analysis

Midler E.A. (2010). Generirovanie i transfer innovatsiy v sisteme formirovaniya novoy ekonomiki [Generation and transfer of innovations in the system of formation of a new economy] (in Russian).

Möller K., Rajala A. (2007). Rise of Strategic Nets — New Modes of Value Creation Industrial Marketing Management. (36(7)). 895-908. doi: 10.1016 / j.indmarman.2007.05.016.

Rampersad G., Quester P., Troshani I. (2010). Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks Industrial Marketing Management. (39(5)). 793-805. doi: 10.1016/j.indmarman.2009.07.002.

Rodionova N.D. (2013). Setevoy podkhod k upravleniyu razvitiem innovatsionnoy sfery regiona [A network approach to managing the development of the innovative sphere of the region]. Regional Economics: Theory and Pactice. (4). 46–51. (in Russian).

Shearmur R., Doloreux D. (2015). Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) Use and UserInnovation: High-Order Services, Geographic Hierarchies and Internet Use in Quebec's Manufacturing Sector Regional Studies. (49(10)). 1654-1671. doi: 10.1080/00343404.2013.870988.

Shvab. K. (2016). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution] (in Russian).

Toffler O. (2009). Tretia volna [The third wave] (in Russian).

Voronina L.A., Ratner S.V. (2018). Nauchno-innovatsionnye seti v Rossii: opyt, problemy, perspektivy [Scientific and innovative networks in Russia: experience, problems, prospects] (in Russian).

Wanzenböck I., Piribauer P. (2016). R&D networks and regional knowledge production in Europe: Evidence from a space-time model Papers in Regional Scienc. (97). S1-S25. doi: doi.org/10.1111/pirs.12236.

Yokura Y., Matsubara H., Sternberg R. (2013). R&D networks and regional innovation: a social network analysis of joint research projects in Japan. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) Area. (45(4)). 493-503. doi: 10.1111/area.12055.

Страница обновлена: 26.04.2025 в 23:40:10

Russia

Russia