Problems of the youth segment of the Russian labour market and novelties of the youth employment policy

Zabelina O.V.1![]() , Asaliev A.M.2

, Asaliev A.M.2![]() , Druzhinina E.S.2

, Druzhinina E.S.2![]()

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Russia

2 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 95 | Citations: 39

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 9 (September 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46597062

Cited: 39 by 30.01.2024

Abstract:

Subject and topic. The article presents the results of the analysis of the socio-demographic portrait of Russian youth. The features of the youth segment of the Russian labour market and the problems of youth employment amidst a new coronavirus infection in Russia are identified. Novelties of the state policy to support youth employment are examined.

The purpose of the study is to identify the priorities of the modern policy of supporting the employment of Russian youth, taking into account the transformation of its socio-demographic portrait taking place in the future until 2030, the peculiarities of its participation in the labour force, and systemic and new problems of the youth labour market.

Within the framework of the study, methods of statistical analysis, comparative analysis, logical justification, and expert assessments were used. Results. The current and promising problems of the youth segment of the Russian labour market that require new accents in the state employment policy are identified. The priorities of the modern policy of supporting youth employment are determined. Scope of application. The results of the study can be used in the development of a long-term state program to support youth employment and the development of operational policy measures to promote the employment of various social groups of Russian youth.

Keywords: youth, labour market, employment, unemployment, state employment support policy

JEL-classification: J13, J21, J23, J64

ВВЕДЕНИЕ

Молодежь является социально-демографической группой, выделяемой на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующейся специфическими интересами и ценностями. Эта группа в России, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», включает лиц в возрасте от 14 до 35 лет [19]. При этом при установлении мер поддержки отдельных категорий молодых граждан (молодых семей, молодых специалистов, молодых ученых и др.) этим и другими нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня может устанавливаться иной максимальный возраст.

В рамках исследования молодежного сегмента российского рынка труда, результаты которого представлены в данной статье, к молодежи отнесены граждане в возрасте от 15 до 29 лет, что вызвано характерным для современной России более поздним (по сравнению со многими странами) выходом вовлеченных в высшее образование молодых людей на рынок труда и отсроченной проблемой первого трудоустройства (иногда до завершения обучения по программе магистратуры или аспирантуры).

Несмотря на безусловные достижения в сфере поддержки молодежной занятости, в России сохраняются проблемы молодежной безработицы, дефицит достойных рабочих мест для выпускников учреждений профессионального образования, высокий уровень вовлеченности молодежи в неформальный сектор, временная занятость и др. [7, с. 46] (Zabelina, Mirzabalaeva, 2019, р. 46).

Спектр традиционных проблем молодежного сегмента рынка труда широко отражен в публикациях российских ученых: особенности молодежи как субъекта рынка труда, проблемы ее экономической активности и трудовой мобильности [1, 10, 20] (Asaliev, Zabelina, 2011; Kramchaninova, 2021; Tsygankova, Myachin, 2019); конкурентоспособность молодежи на рынке труда, факторы конкурентоспособности [9, 12] (Kolesnikova, Donetskiy, 2014; Lyashok, Roshchin, 2017); приобретение студенческой молодежью востребованных навыков, практика и первое рабочее место [15, 18] (Nikulina, 2019; Razumova, Yanchuk, 2021); неустойчивая занятость молодежи, занятость молодежи в неформальном секторе, в т.ч. самозанятость и предпринимательство, платформенная занятость [3, 17] (Blinova, Vyalshina, 2018; Odegov, Babynina, 2018); ценности, мотивация и трудовые установки российской молодежи [6, 8, 14] (Zabelina, Mayorova, Matveeva, 2018; Zabelina, Mayorova, Matveeva, 2019; Naumenko, Kagiyan, 2018); зарубежный и региональный опыт политики содействия занятости молодежи и повышение ее эффективности [2, 7, 11] (Belousov, 2018; Zabelina, Mirzabalaeva, 2019; Krasnova, 2015). Вместе с тем изменения в спросе на профессии и навыки вследствие цифровой трансформации экономики; недостаточные темпы создания привлекательных для молодежи рабочих мест; феномен NEET-молодежи и низкая мотивация части молодых людей к самореализации в труде и саморазвитию требуют более глубокого изучения для обоснования перспектив развития молодежного сегмента российского рынка труда и мер поддержки занятости.

Целью данной статьи авторы определили выявление приоритетов современной политики поддержки занятости российской молодежи, учитывающих происходящую в перспективе до 2030 года трансформацию ее социально-демографического портрета, особенности ее участия в рабочей силе, системные и новые (в т.ч. в связи с пандемией вируса COVID-19) проблемы молодежного рынка труда.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

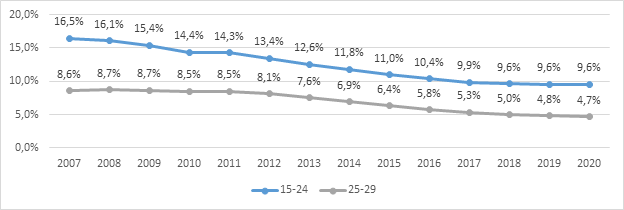

В последние годы Росстат отмечает непрерывное снижение численности российской молодежи в возрасте 15–29 лет (22,6 млн чел. на 01.01.2021 г., что на 12 млн чел. меньше, чем в 2007 году, – 34,6 млн чел.). Доля молодежи названного возраста в общей численности населения страны уменьшилась с 25,1% в 2007 г. до 14,3% в 2020 г. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика доли молодежи в общей численности населения Российской Федерации в 2007–2020 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Демографический прогноз Росстата показывает, что в десятилетней перспективе многолетняя тенденция уменьшения доли молодежи в численности населения страны сменится ее заметным ростом – до 17,1%, при этом 12,0% составит «младшая возрастная группа» 15–24 года.

Одновременно к 2030 году произойдет трансформация возрастной структуры молодежи: наиболее многочисленными станут возрастные группы 15–19 лет и 20–24 года (37% и 33% соответственно), в то время как доля старшей возрастной группы (25–29 лет) сократится с 40% в 2020 г. до 30% в 2030 г.

По гендерному признаку (соотношению мужчин и женщин) распределение молодежи во всех возрастных группах приблизительно одинаковое.

В России продолжается урбанизация, проявляющаяся в концентрации молодежи преимущественно в городах. За последние десять лет в поселенческой структуре российской молодежи 15–29 лет стабилизировалась и даже несколько возросла доля сельского населения (26% на 01.01.2021 г. против 25% на 01.01.2010 г.).

Территориальное распределение молодежи, как и распределение российского населения в целом, неоднородно: в крупнейшем по населению субъекте РФ (г. Москве) проживает в 258 раз больше молодых людей, чем в наименьшем (Ненецкий автономный округ).

Образовательный уровень российской молодежи непрерывно растет и превышает среднероссийские показатели за счет высокого охвата общим и профессиональным образованием (табл. 1).

Таблица 1

Образовательная структура российской молодежи, %

|

Доля лиц с соответствующим

уровнем образования, %

| ||||||||||

|

Профессиональное образование

|

Общее образование

|

Не имеющие образования

| ||||||||

|

Высшее и неполное высшее

образование

|

Начальное и среднее

профессиональное образование

|

Среднее полное образование

|

Остальные виды общего

образования

| |||||||

|

2010

|

2015

|

2010

|

2015

|

2010

|

2015

|

2010

|

2015

|

2010

|

2015

| |

|

Население РФ в целом

|

27,4

|

25,6

|

36,8

|

36,1

|

18,2

|

16,1

|

17

|

21,4

|

0,6

|

0,8

|

|

Население в возрасте 20–24 года

|

40

|

38,2

|

33,3

|

35

|

18

|

20,9

|

8,3

|

5,5

|

0,4

|

0,4

|

|

Население в возрасте 25–29

лет

|

42,1

|

45,2

|

33,8

|

36,2

|

14,8

|

13,2

|

8,3

|

5,1

|

1

|

0,3

|

Среди молодых людей в возрасте 20–24 года 73,2% (по данным микропереписи 2015 г.) имели профессиональное образование, а в возрасте 25–29 лет – 81,4%, что заметно выше среднероссийских показателей (61,7%). Почти каждый второй молодой человек 25–29 лет имеет высшее образование.

Наметились тенденции смещения образовательного выбора российской молодежи в пользу среднего профессионального образования, а также увеличения доли специалистов среднего звена, поступающих в вузы.

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ТРУДА

Молодежный сегмент рынка труда, как и во всех странах, характеризуется своими особенностями развития, при этом показатели-индикаторы его состояния существенно различаются по возрастным группам молодежи, хотя имеют схожую динамику.

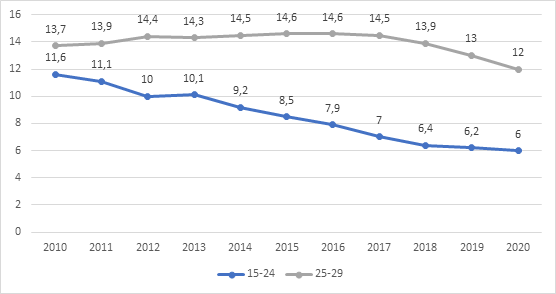

На фоне снижения доли молодежи в численности населения Российской Федерации наблюдалось и снижение общей доли молодежи в рабочей силе. В 2020 г. доля молодежи в возрасте 15–24 лет в рабочей силе снизилась до 6%, что почти в 2 раза ниже уровня 2010 г. (рис. 2). Доля молодежи в возрасте 25–29 лет в 2020 году (12%) уменьшилась по сравнению с 2010 годом не столь значительно – на 12,4%.

Рисунок 2. Доля рабочей силы молодежи в возрасте 15–29 лет в общей численности рабочей силы Российской Федерации в 2010–2020 гг., %

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

В перспективе к 2030 году прогнозный расчет показывает возникновение нового тренда: заметно (на треть) возрастает доля молодежи 15–24 лет в общей численности рабочей силы (до 8%), ее значимость для роста занятости населения на фоне снижения доли в рабочей силе молодежной группы 25–29 лет (до 9,3%), уровень занятости в которой традиционно для российского рынка труда наиболее высок (табл. 2).

Таблица 2

Показатели экономической активности российской молодежи на рынке труда в 2017–2020 гг. (по возрастным группам)

|

Год

|

Уровень участия в рабочей силе, %

|

Уровень занятости, %

| ||||

|

15–19 лет

|

20–24 года

|

25–29 лет

|

15–19 лет

|

20–24 года

|

25–29 лет

| |

|

2017

|

8,0

|

57,1

|

89,2

|

5,7

|

48,7

|

83,9

|

|

2018

|

7,7

|

56,4

|

89,2

|

5,6

|

47,8

|

84,3

|

|

2019

|

6,8

|

57,7

|

88,5

|

5,1

|

49,4

|

83,6

|

|

2020

|

6,6

|

57,3

|

88,1

|

4,8

|

48,0

|

81,5

|

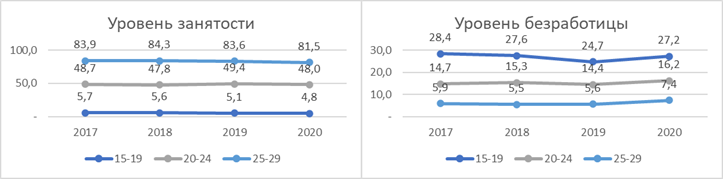

В 2017–2019 гг. уровень занятости населения возраста 25–29 лет более чем в 1,41 раза превышал соответствующий среднероссийский показатель. Однако обращает на себя внимание возникшая с 2019 года тенденция снижения уровня занятости в данной возрастной группе, ожидаемо усилившаяся в 2020 году вследствие пандемии вируса COVID-19. Следует отметить, что падение уровня занятости молодежи 25–29 лет в 2020 г. было наиболее существенным по сравнению с другими возрастными группами молодежи, но не критическим (-2,1 п.п.).

Уровень занятости российской молодежи в группе 15–24 года существенно ниже США, Германии и стран Еврозоны (табл. 3) ввиду высокой вовлеченности молодежи этого возраста в обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования (школьники и студенты очной формы обучения относятся к экономически неактивному населению).

Таблица 3

Динамика уровней занятости и безработицы молодежи 15–24 лет по странам мира за 2017–2020 гг.

|

|

Уровень безработицы

молодежи, %

|

Уровень занятости молодежи,

%

| ||||||

|

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

РФ

|

16,3

|

17,0

|

15,2

|

17,0

|

26,0

|

25,1

|

24,9

|

23,6

|

|

США

|

9,2

|

8,6

|

8,4

|

14,9

|

49,9

|

50,3

|

51,1

|

45,3

|

|

Германия

|

6,8

|

6,2

|

5,8

|

7,2

|

45,5

|

45,4

|

46,1

|

46,9

|

|

Еврозона

|

21,6

|

19,6

|

18,2

|

20,1

|

30,7

|

31,3

|

31,8

|

30,2

|

Традиционно наиболее высокий уровень безработицы характерен для группы молодежи в возрасте 15–19 лет. Если до 2019 года он непрерывно снижался (с 28,4% в 2017 г. до 24,7% в 2019 г.), то в 2020 году ожидаемо уровень безработицы возрос – 27,2% (рис. 3). Еще более существенно повысился в 2020 году уровень безработицы молодежи в возрасте 20–24 лет (с 14,4% до 16,2%). Однако в наибольшей степени распространение пандемии вируса COVID-19 повлияло на уровень безработицы в наиболее «благополучной» в молодежном сегменте рынка труда возрастной группе 25–29 лет (рост с 5,6% до 7,4%, т.е. почти на треть).

Рисунок 3. Уровни занятости и безработицы российской молодежи 15–29 лет в 2017–2020 гг., в %

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Молодежный сегмент рынка труда в Российской Федерации характеризуется высокой региональной дифференциацией проблем молодежной занятости и безработицы. По данным обследования рабочей силы Росстата, уровень занятости молодежи 20–29 лет в докризисном 2019 году варьировал от 82% в Удмуртской Республике до 43% в Республике Ингушетия, уровень безработицы – от 3% в г. Санкт-Петербурге до 48,8% в Республике Ингушетия.

Анализ отраслевой структуры занятости населения, сложившейся на 2019 год, показывает выраженную отраслевую локализацию молодежной занятости. Наибольшая доля молодежи в возрасте 15–29 лет отмечена в таких видах деятельности, как деятельность в области информации и связи (29% от всех занятых в данном виде деятельности), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (27,7%), деятельность финансовая и страховая (26,7%), торговля оптовая и розничная (23,6%); государственное управление и обеспечение военной безопасности (22,7%). При этом наименьшей долей молодых работников выделяются такие отраслевые сферы деятельности, как сельское хозяйство (15,1%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (13,2%), обеспечение электрической энергией и газом (13%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (11,8%), водоснабжение и водоотведение (11%).

В молодежном сегменте рабочей силы доминируют занятые в торговле оптовой и розничной (19,9% от всех занятых в возрасте 15–29 лет); обрабатывающих производствах (12,7%); государственном управлении и обеспечении военной безопасности (8,5%).

Особенностью молодежного сегмента рынка труда, проявляющейся и в России, является высокая вовлеченность молодых людей в возрасте 15–24 лет в неформальный сектор (из-за совмещения обучения и работы; работы «для заработка», а не «для карьеры»; распространенности индивидуального предпринимательства и самозанятости, в том числе с использованием цифровых платформ). Доля молодежи в возрасте 15–24 лет, занятой в неформальном секторе, в общей численности занятых этой возрастной группы в 2010 году составляла 21,2%, а к 2019 году возросла до 28,3%.

Российская молодежь как субъект рынка труда отличается от работников других возрастных групп своими трудовыми установками, в том числе большей готовностью к различным изменениям в трудовой деятельности. Как показало совместное исследование ВНИИ труда и СПбГУ, среди опрошенной работающей молодежи 18–29 лет 36% допускают для себя получение новой профессии, 44% готовы перейти на работу в другую отрасль, а 50% готовы изменить место жительства ради работы [5, с. 310] (Zabelina, Mirzabalaeva, 2019, р. 310). Более 40% молодых людей готовы к дистанционному труду, а более половины (56,1%) предпочитают работать только на себя (то есть в качестве самозанятого/фрилансера) [6, с. 22] (Zabelina, Mayorova, Matveeva, 2018, р. 22), а при выборе трудовых отношений более ¾ молодежи ценят гибкие условия найма, в том числе возможность самостоятельно регулировать рабочее время (79%), объем работы (77%), а также самостоятельно выбирать место осуществления работы (81%) [8, с. 1100] (Zabelina, Mayorova, Matveeva, 2019, р. 1100).

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В рамках исследований международных организаций (прежде всего, МОТ, ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР) выделены характерные для большинства государств мира риски и проблемы в сфере занятости молодежи в период распространения пандемии COVID-19:

· ослабление социальной политики государств;

· приостановка государственного финансирования молодежных проектов по профориентации и поиску работы;

· сложности перехода молодых людей от периода получения первого образования к полноценной трудовой деятельности;

· «выталкивание» более молодого поколения с рынка труда из сферы предоставления услуг, продаж и смежных профессий;

· переход части молодых людей в категорию NEET-молодежи;

· отсутствие информационной ориентации молодых людей;

· освоение молодыми людьми новых форм занятости в формате удаленной работы.

Ослабление социальной политики является одним из основных последствий мирового «коронакризиса», сказывающихся на проблемах трудоустройства молодежи. В условиях пандемии COVID-19 многие государства не способны в полной мере обеспечивать необходимую инфраструктуру для реализации потребностей данной социальной группы. Большинство стран были вынуждены сократить финансирование во многих сферах, в том числе в сфере образования и большого количества молодежных проектов. В этой связи у молодежи нарастает тревога о своем будущем, нет уверенности в карьерных перспективах, возрастает вероятность оказаться в наиболее уязвимой группе при последующих экономических потрясениях [13, с. 71] (Martirosyan, 2020, р. 71).

По данным МОТ, более 70% молодых людей, которые либо учились, либо совмещали учебу и работу, пострадали от закрытия школ, университетов и учебных центров профессиональной подготовки. 65% молодых людей сообщили, что за время пандемии получили меньше знаний из-за вынужденного удаленного онлайн-обучения; 50% считают, что обучение может затянуться; 9% совсем не уверены в завершении обучения [21]. Такая ситуация существенным образом скажется на перспективах трудоустройства молодежи и ее доходах после окончания обучения, серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала в долгосрочной перспективе.

Мировой кризис осложняет положение молодых людей на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего возраста находится в условиях временной и неполной занятости, а значит, чаще сталкивается с высоким риском потери работы и заработка [16, с. 3]. Пандемия COVID-19 «вытолкнула» много молодых людей в возрасте 18–29 лет в безработицу, причем более молодые работники (по сравнению с людьми в возрасте 30–34 лет) чаще прекращали работу.

Статистика регистрируемого рынка труда в России также показывает усложнение ситуации с молодежной безработицей в период пандемии вируса COVID-19. Так, по данным Роструда, в целом по Российской Федерации в 2020 году возросла доля молодежи 16–29 лет (особенно 20–29 лет) в структуре зарегистрированных безработных (табл. 4).

Таблица 4

Доля безработной молодежи в структуре зарегистрированных безработных (в целом по Российской Федерации)

|

Год

|

16–19

лет, %

|

20–24

года, %

|

25–29

лет, %

|

|

2019

|

1,8

|

6,2

|

9,1

|

|

2020

|

1,8

|

8,4

|

12,8

|

|

Январь

– июнь 2021

|

1,4

|

6,2

|

10,4

|

При этом, если в результате относительного восстановления российского рынка труда (в том числе под влиянием комплекса государственных мер поддержки занятости) в январе – июне 2021 года доля безработной молодежи стала уменьшаться и даже вышла на уровень 2019 года в младших возрастных группах (16–24 года), средняя продолжительность поиска работы молодыми безработными 16–29 лет продолжает расти. По данным Роструда, в среднем по России в 2019 году она составляла 4 месяца, в кризисном 2020 году возросла до 4,6 месяцев, а в первом полугодии 2021 года превысила эти показатели и составила 5,1 месяца.

Острота традиционной проблемы первого рабочего места, профессионального старта молодежи, получившей образование, возросшая в 2020 году, не снижается в 2021 году (табл. 5). По данным портала Headhunter, коэффициент напряженности в сегменте стартовых вакансий за два года (с докризисного июля 2019 г. до июля 2021 г.) возрос более чем в 1,4 раза и составил 13 соискателей на одну вакансию.

Таблица 5

Соотношение резюме и вакансий в сегменте профессионального старта российских порталов поиска работы

|

Сегмент

профессионального старта

|

Headhunter

|

Работа в России

| |

|

Июль 2019

|

Июль 2021

|

Июль 2021

| |

|

Резюме

(тыс. ед.)

|

451,8

|

1397,8

|

1977,0

|

|

Вакансии

(тыс. ед.)

|

49,7

|

107,5

|

428,7

|

|

Напряженность

(резюме/вакансии)

|

9,1

|

13,0

|

4,6

|

На портале «Работа в России» в июле 2021 г. стартовых вакансий было представлено существенно больше (в 4 раза), однако напряженность, а значит, и возможность трудоустройства, достаточно высока – 4,6 претендента на одно рабочее место.

Поэтому решение проблем в сфере занятости молодежи в период распространения новой коронавирусной инфекции связано с необходимостью особого акцента в государственной политике занятости на молодежи и с выделением приоритетных направлений поддержки молодежи на рынке труда.

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

На наш взгляд, большинство проблем молодежного сегмента российского рынка труда являются системными, однако в условиях усложнения ситуации на рынке труда под воздействием пандемии вируса COVID-19 они «высветились» по-новому:

• высокая доля экономически неактивных в молодежной группе 15–24 лет, риск возрастания доли молодежи NEET;

• неоформленность профессиональных ориентаций молодежи, отсутствие у многих молодых людей ценностной доминанты на самореализацию в труде;

• существенный уровень занятости в неформальном секторе в группе 15–24 лет (из-за вовлеченности в обучение, распространенности индивидуального предпринимательства и самозанятости);

• отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном сегменте рынка труда, в том числе напряженность в сегменте стартовых вакансий; профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения; низкое качество существенной части вакансий для молодежи (временная или сезонная занятость, отсутствие социальных гарантий, минимальная оплата труда и пр.);

• значительная региональная дифференциация проблем молодежной занятости и безработицы;

• неудовлетворенность со стороны работодателей качеством рабочей силы молодежи и ее готовностью к труду;

• относительно низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифицированного труда (в т.ч. склонность работодателей отдавать предпочтение более опытным кандидатам);

• неудовлетворенность молодежи с профессиональным образованием качеством рабочих мест, предлагаемых на региональных рынках труда (прежде всего, по востребованности навыков и уровню оплаты труда), приводящая к нежелательной для развития российских регионов трудовой миграции.

Очевидно, что обозначенные проблемы, исходя из их характера, не могут быть решены оперативно, а требуют долгосрочного проблемно-ориентированного подхода.

Поскольку в структуре российской молодежи как объекта государственной политики занятости выделяется спектр социальных групп с различающимися ценностными установками и характеристиками качества рабочей силы, комплекс мер поддержки занятости молодежи должен быть структурирован (систематизирован) на основе выделения целевых (профильных) групп молодежи. По мнению авторов, возможно использование следующей базовой классификации:

- школьники;

- студенты;

- выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования;

- NEET-молодежь;

- безработная молодежь с профессиональным образованием;

- безработная молодежь без профессионального образования;

- молодые женщины с детьми до 3 лет;

- молодые люди с ограниченными возможностями здоровья;

- неформально занятая молодежь (в том числе платформенные работники);

- молодые самозанятые и предприниматели, а также лица, проявившие склонность к предпринимательству;

- сельская молодежь;

- молодые ученые;

- талантливая молодежь.

При формировании долгосрочной программы поддержки молодежной занятости нельзя не принимать во внимание низкую экономическую активность «младшей» возрастной группы российской молодежи (15–24 лет), доля которой в рабочей силе (как было подчеркнуто выше в данной статье) будет постепенно возрастать. Новым акцентом, на наш взгляд, должен стать принцип «человекоцентричности», требующий для повышения результативности мер государственной политики занятости учитывать интересы, ценности, социальные установки молодых людей, на которых эти меры будут ориентированы. Поэтому необходимо проведение систематических мониторинговых исследований молодежного сегмента рынка труда, прежде всего:

- исследование представлений молодежи о достойном труде и его критериях;

- исследование трудовых установок молодежи, в том числе установок на территориальную мобильность;

- исследование ценностей и ожиданий самозанятой молодежи (в том числе платформенных работников);

- исследование мнения молодежи о необходимости и эффективности различных мер поддержки занятости.

В числе приоритетов поддержки занятости молодежи должны быть непрерывно акцентированы:

- сфера получения качественного доступного профессионального образования и профессиональной подготовки (в том числе дополнительного профессионального образования, включая переподготовку);

- проблема приобретения практических навыков в период обучения и первого трудоустройства после завершения обучения;

- необходимость поддержки занятости социально уязвимых групп молодежи (в том числе подростков и молодежи без родителей, инвалидов, женщин с малолетними детьми);

- возможности содействия трудовой мобильности молодежи (в том числе территориальной).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содействие занятости молодежи в Российской Федерации реализуется на основе системы доступной профориентации, гарантированного общего и профессионального образования и профессиональной подготовки, направленных на приобретение востребованных навыков; создания достойных рабочих мест для молодежи и временных рабочих мест для приобретения практического опыта; реализации комплекса мер по содействию трудоустройству молодежи, развитию молодежного предпринимательства и самозанятости; совершенствования государственной политики на рынке труда, защищающей права молодых людей [7, с. 46] (Zabelina, Mirzabalaeva, 2019, р. 46).

Начавшаяся в 2020 году пандемия вируса COVID-19 оказала негативное воздействие как на рынок труда, так и на сферу общего и профессионального образования, что особенно серьезно сказывается на молодых людях. Международная организация труда (МОТ) в своем докладе «Молодежь и пандемия COVID-19: влияние на рабочие места, образование, права и психологическое состояние» отметила риски усугубления существующего неравенства и снижения производственного потенциала целого поколения [21].

Президент России В.В. Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума – 2021, отметил: «…мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы среди молодежи, напряжение на отдельных региональных рынках труда, спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны все здесь сваливать на эпидемию, мы понимаем, что эти проблемы носят и системный характер, связаны с нерешенными структурными проблемами нашей экономики» [4]. Президентом России дано поручение Правительству о разработке долгосрочной программы поддержки молодежной занятости.

В данной статье авторами выявлены актуальные и перспективные проблемы молодежного сегмента российского рынка труда, требующие новых акцентов в государственной политике занятости, и определены приоритеты современной политики поддержки занятости молодежи. Результаты исследования могут быть использованы как при разработке долгосрочной государственной программы поддержки молодежной занятости, так и при выработке оперативных мер политики содействия занятости различных социальных групп российской молодежи.

References:

Asaliev A.M., Zabelina O.V. (2011). Osobennosti molodezhi kak chasti trudovogo potentsiala Rossiyskoy ekonomiki i obekta politiki zanyatosti [Characteristics of youth as part of the building of the Russian economy of labor and employment policies facility]. Transport business in Russia. (11). 20-22. (in Russian).

Belousov A.V. (2018). Zarubezhnyy opyt v upravlenii gosudarstvennoy molodezhnoy politikoy [Foreign experience in the management of state youth policy]. Modern scientific research and development. (9(26)). 85-87. (in Russian).

Blinova T.V., Vyalshina A.A. (2018). Struktura neformalnoy zanyatosti molodezhi na rossiyskom rynke truda [Structure of informal employment of youth in the russian labor market]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (4(408)). 61-72. (in Russian). doi: 10.7868/S0132162518040074.

Kolesnikova O.A., Donetskiy A.M. (2014). Konkurentosposobnost molodezhi: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Youthcompetitiveness: theoretical and practical aspects]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (1). 73-79. (in Russian).

Kramchaninova N.V. (2021). Molodyozh v usloviyakh sotsialnyh izmeneniy [Youth in the context of social change]. Humanities, socio-economic and social sciences. (3). 65-68. (in Russian). doi: 10.23672/j6791-6039-7698-d.

Krasnova G.A. (2015). Analiz mezhdunarodnogo opyta povysheniya zanyatosti i snizheniya bezrabotitsy sredi molodezhi [Analysis of international experience in increasing employment and reducing youth unemployment]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo. (14(211)). 165-178. (in Russian).

Lyashok V.Yu., Roschin S.Yu. (2017). Molodye i pozhilye rabotniki na rossiyskom rynke truda: yavlyayutsya li oni konkurentami? [Young and older workers in the russian labor market: are they competitors?]. The Journal of the New Economic Association. (1(33)). 117-140. (in Russian). doi: 10.31737/2221-2264-2017-33-1-5.

Martirosyan O.A. (2020). Molodezhnaya zanyatost i bezrabotitsa v usloviyakh pandemii COVID-19 [Youth employment and unemployment in the context of the COVID-19 pandemic]. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta sotsialnyh tekhnologiy). (3(48)). 69-74. (in Russian). doi: 10.47598/2078-9025-2020-3-48-69-74.

Naumenko S.M., Kagiyan D.M. (2018). Trudovaya motivatsiya sovremennoy Rossiyskoy molodezhi [Labor motivation of modern Russian youth]. Universitetskaya nauka. (2(6)). 107-111. (in Russian).

Nikulina Yu.N. (2019). Stazhirovki kak instrument formirovaniya professionalnyh kompetentsiy vypusknikov i obespecheniya ikh zanyatosti [Internships as a tool for forming professional competences of graduates and ensuring their employment]. Creative economy. 13 (6). 1279-1292. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.6.40736.

Odegov Yu.G., Babynina L.S. (2018). Neustoychivaya zanyatost kak vozmozhnyy faktor ispolzovaniya trudovogo potentsiala molodezhi Rossii [Precarious employment as a possible factor behind the use of youth labor force potential in Russia]. Monitoring of public opinion: economic and social changes. (4(146)). 386-409. (in Russian). doi: 10.14515/monitoring.2018.4.20.

Razumova T.O., Yanchuk O.Yu. (2021). Vozmozhnosti i riski distantsionnyh form zanyatosti dlya studentov i vypusknikov vysshikh uchebnyh zavedeniy [Opportunities and risks of remote forms of employment for university students and graduates]. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (2(43)). 85-98. (in Russian). doi: 10.34022/2658-3712-2021-43-2-85-98.

Tsygankova I.V., Myachin Yu.V. (2019). Trudovye resursy molodezhi na rynke truda Rossii i Frantsii [Labor resources of youth in the labor market of Russia and France]. Russian Journal of Labor Economics. 6 (2). 735-746. (in Russian). doi: 10.18334/et.6.2.40680.

Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-beingInternational Labor Organization (ILO). Retrieved September 03, 2021, from https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753026/lang--en/index.htm

Zabelina O.V., Mayorova A.V., Matveeva E.A. (2018). Novye formy zanyatosti i gotovnost rabotayushchego naseleniya Rossii k aktivnomu povedeniyu na rynke truda [New non-standard forms of employment and the willingness of the working population of Russia to active behavior in the labor market]. Sotsialno-trudovye issledovaniya. (4(33)). 13-27. (in Russian).

Zabelina O.V., Mayorova A.V., Matveeva E.A. (2019). Trudovye ustanovki rossiyskoy molodezhi i gosudarstvennoe sodeystvie razvitiyu i realizatsii ee trudovogo potentsiala [Labour attitudes of russian youth and state assistance to the development and realization of its labor potential]. Russian Journal of Labor Economics. 6 (3). 1093-1104. (in Russian). doi: 10.18334/et.6.3.41176.

Zabelina O.V., Mirzabalaeva F.I. (2019). Opyt Rossiyskoy Federatsii i vozmozhnosti rasshireniya mezhdunarodnogo sotrudnichestva stran SNG v sfere sodeystviya zanyatosti molodezhi [The experience of the Russian Federation and the possibility of expanding international cooperation of the CIS countries in the field of promoting youth employment]. The Review of Economy, the Law and Sociology. 2 (3). 46-49. (in Russian).

Zabelina O.V., Mirzabalaeva F.I. (2019). Molodyozhnaya zanyatost i NEET-molodyozh v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Youth employment and NEET-young people in the context of digitization of the economy] Global challenges and regional development in the mirror of sociological dimensions. 307-313. (in Russian).

Страница обновлена: 08.07.2025 в 15:48:13

Russia

Russia