Families with financial limitations: direct expenses, transfers, and affordable services

Pritvorova T.P.1![]() , Ayaganova M.P.1

, Ayaganova M.P.1![]()

1 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Kazakhstan

Download PDF | Downloads: 24 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Central Asia Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 2 (April-June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46326919

Cited: 2 by 31.03.2023

Abstract:

The economic situation of families with financial limitations in terms of the direct expenses per child associated with the purchase of basic rehabilitation and support services is discussed. The assessment is based on the results of a sociological study in two regions of Kazakhstan (Central and Southern one). The level of direct expenses for the child in the context of his diagnosis is revealed. The dynamics of the total volume of public services is estimated. Restrictions are established in the availability of individual rehabilitation and a number of related services, such as invataxi, housing adaptation, etc. A comparison is made with the results of studies by European researchers on a number of parameters of the well-being of families with financial limitations. The dynamics of the volume of services paid for by the state over the past 3 years, the waiting time for such services, and the share of families paying extra for child rehabilitation services are estimated. The main directions for solving the problems of the shortage of rehabilitation services and modifying the transfer policy are proposed.

Keywords: families with financial limitations, direct child costs, transfers, affordable services, Kazakhstan

JEL-classification: J13, J14, D12

Введение

Актуальность. Социальное благополучие граждан является системообразующей характеристикой социального государства и главным направлением его социальной политики [1, 2] (Kalashnikov, 2002). Благополучие населения обеспечивается конкурентоспособностью стран, и возможности социальной политики в конечном счете определяются ее финансовыми ресурсами и институциональными нормами [3, 4] (Arzikulova, 2017).

Семьи, воспитывающие детей с нарушениями функций организма, безусловно, находятся в фокусе этой политики как целевые группы, нуждающиеся в поддержке со стороны государства в трудной жизненной ситуации. В исследованиях благосостояния таких семей с 70-х годов ХХ века применяется термин «семьи с ограниченными возможностями» [5, 6] (Glidden, 1993).

Обзор литературы

В мировой научной литературе по социальной политике проблемы семей с ограниченными возможностями исследовали П. Джулио, Д. Филиппов, И. Ящинский [7] (Giulio, Philipov, Jaschinski, 2014), К. Лангерман, И. Уорралл [8] (Langerman, Worrall, 2005), Д. Киртон [9] (Kirton, 2009), Д. Мэри, Грейс К. [10] (Mary, Grace, 2015), Д. Винк, Д. Лебир, В. Ван Ланкер [11] (Vinck, Lebeer, Van Lancker, 2019).

На постсоветском пространстве вопросы семейной политики рассмотрены в эволюционном аспекте А. Носковой [12] (Noskova, 2013), В. Елизаровым, Н. Джанаевой, А. Синицей, Ю. Потаниной [13] (Elizarovl, Dzhanaeva, Sinicza, Potanina, 2018), В. Сидоровым [14] (Sidorov, 2015), В. Грибовским [15] (Gribovskiy, 2019) и другими. Проблемы семей с детьми-инвалидами рассматривали А. Тындик, С. Васин [16] (Tyndik, Vasin, 2016), Ю. Ненахова [17] (Nenakhova, 2018).

В Казахстане исследования социально-экономического положения детей проводились Ж. Кайдаровой [18] (Kajdarova, 2011), Д. Темирбаевой [19] (Temirbaeva, 2017), А. Легостаевой [20] (Legostaeva, 2020), Т. Притворовой, Д. Бектлеевой [21] (Pritvorova, Bektleeva, 2014), Т. Осиповой [22] (Osipova, 2019).

В то же время исследования прямых затрат семьи на ребенка «из своего кармана» вследствие ограниченного доступа к государственным услугам реабилитации в Казахстане не проводились.

Целью исследования была оценка прямых затрат семей с ограниченными возможностями на реабилитацию ребенка в контексте доступности полного комплекса услуг и трансфертной поддержки.

Методы исследования. Результаты были получены при социологическом обследовании 523 семей с ограниченными возможностями в трех регионах Казахстана. Семьи, попавшие в выборку, имеют детей в возрасте от 3 до 17 лет, посещающих кабинеты психолого-педагогической коррекции и специальные школы. В статье представлен один блок исследования, касающийся непосредственно услуг реабилитации детей, прямых затрат родителей на эти услуги и трансфертной поддержки семей.

Основные результаты

Прямые затраты на ребенка

Доля прямых расходов в среднемесячном доходе

Структура совокупности семей по доле прямых расходов, связанных с особенностями в развитии ребенка, в среднемесячном доходе семьи представлена в таблице 1.

На характер распределения, безусловно, оказывает влияние диагноз ребенка. В то же время в рамках всех диагнозов есть семьи с высокими затратами, так как есть диагнозы разной тяжести и сочетанности.

В целом по выборке 72% домохозяйств отметили прямые расходы менее 30% семейного среднемесячного дохода. У 28% семей расходы превышают 30%, из них 12% имеют расходы 50% и более.

Семьи с детьми, входящими по характеру ограничений в группу НОДА, являются наиболее уязвимой социальной группой: 46% отметили, что прямые расходы превышают 30% среднемесячного дохода, а 20% отметили, что составляют 50% и выше. У семей с детьми с ограничениями по слуху эти доли составили 15% и 5% соответственно.

Таблица 1

Прямые расходы, связанные с особенностями в развитии ребенка, в % к среднемесячному доходу

|

_______________%

Виды нарушений функций организма |

0–5

|

6–20

|

21–30

|

31–40

|

41–50

|

Более 50

|

Средние

расходы*

|

|

Обозначение

группы

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

Вся совокупность

|

24

|

29

|

19

|

8

|

8

|

12

|

22

|

|

НОДА (ДЦП и др.)

|

10

|

24

|

20

|

12

|

14

|

20

|

30

|

|

Неврологические

(ЗПР, аутизм, речь) |

27

|

32

|

22

|

4

|

3

|

12

|

20

|

|

Ментальные

|

15

|

30

|

30

|

15

|

5

|

5

|

22

|

|

Соматические

|

12

|

36

|

16

|

16

|

8

|

12

|

25

|

|

Зрение

|

33

|

44

|

6

|

6

|

6

|

6

|

16

|

|

Слух

|

50

|

27

|

9

|

5

|

5

|

5

|

13

|

|

*Рассчитано

для интервального ряда, в качестве удельного веса взят процент респондентов в

группе.

**Составлено по результатам социологического исследования. Зачисление в группу проводилось на основе диагноза, который родители называли первым | |||||||

Уровень прямых затрат связан с видом нарушений функций организма и с тяжестью нарушений, в том числе с сочетанными диагнозами. Подтверждением этого является наличие некоторого количества семей в группе с высокими затратами при любом диагнозе.

Другим фактором, определяющим высокий удельный вес прямых затрат, является низкий среднемесячный доход, который нередко связан со статусом неполной семьи.

Отдельные статьи прямых затрат на ребенка

Меньше всего затрат у семей на психологические услуги: 99% опрошенных либо вообще ничего не платят, либо несут расходы до 5% среднемесячного семейного дохода. Чаще всего это связано с тем, что ребенку не предписаны психологические услуги, а родители отдают предпочтения другим видам услуг, прежде всего услугам образования (табл. 2).

Приоритет в расходах имеют медицинские услуги и услуги специального образования (дефектолог, логопед, тифлопедагог, технология ABA с тьюторами или корректировка поведения человека и т.п.).

Таблица 2

Структура прямых расходов по видам прямых затрат

|

%

___________________________ |

0–5

|

6–20

|

21–30

|

31–40

|

41–50

|

Более 50%

|

Всего |

|

Целевое

назначение

| |||||||

|

Медицинские

средства и услуги

|

36

|

38

|

17

|

4

|

3

|

2

|

100 |

|

Психологические

услуги

|

99

|

1

|

0

|

0

|

0

|

0

| |

|

Дополнительные

(спорт, физическое развитие, увлечения и т.п.)

|

91

|

7

|

2

|

0

|

0

|

0

| |

|

Услуги

образования (дефектолог, логопед, тифлопедагог и т.п.)

|

53

|

20

|

9

|

5

|

6

|

8

| |

|

Сопутствующие

услуги для получения основных услуг (например, транспортные, на оборудование

и адаптацию жилья к потребностям ребенка и т.п.)

|

83

|

16

|

1

|

0

|

0

|

0

|

74% респондентов несут расходы на медицинские средства и услуги в размере 20% и меньше от среднемесячного дохода. При этом 9% говорят о затратах 30% и более. Наиболее значительные расходы связаны с приобретением лекарств, получением медицинских массажей и некоторых технических средств.

73% респондентов несут расходы на специальные услуги образования (дефектолог, логопед, тифлопедагоги т.п.) При этом расходы более 30% несут 19% респондентов, а расходы более 50% отмечают 8% опрошенных.

На дополнительные услуги (спорт, физическое развитие, увлечения и т.п.) никто не расходует более 30% среднемесячного дохода.

Основная масса респондентов (99%) указала, что на сопутствующие услуги приходится не более 20% среднемесячного дохода. В малых городах и сельской местности эти расходы связаны с необходимостью частого выезда в близлежащий более крупный город для получения реабилитационных услуг и дефицитом услуг инватакси на месте постоянного проживания.

Семьи с более высоким достатком больше тратят на медицинские и образовательные, развивающие услуги, но опять же это зависит от диагноза и субъективного фактора, т.е. мотивации родителей.

Государственные трансферты и услуги

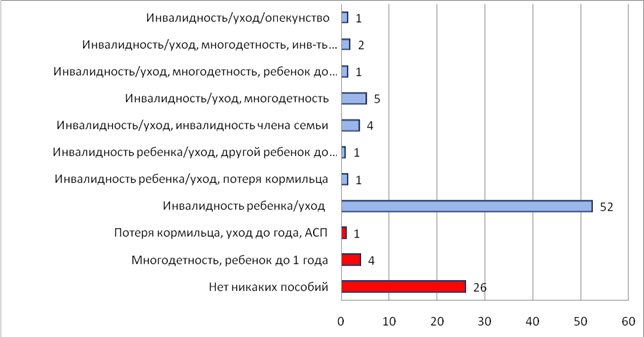

Трансферты от государства для поддержки семей с детьми-инвалидами. Исследуемая совокупность характеризуется значительной диверсификацией семей по наличию и составу социальных трансфертов, получаемых семьей с ограниченными возможностями (рис. 1).

31% опрошенных нами семей не получают пособий, связанных с инвалидностью ребенка. Из них:

- 4% являются многодетными семьями и растят ребенка до 1 года;

- 1% семей получает либо ГАСП, либо пособие по потере кормильца, либо пособие по уходу за ребенком до года;

- 26% не получают никаких пособий, в том числе в связи с присутствием в семье ребенка с нарушениями функций организма.

Около половины семей, не получающих пособие по инвалидности ребенка (16% из 31%), сказали, что ребенку по диагнозу не положена инвалидность. Остальные 15% находятся на стадии ее оформления, но отметили, что процесс длительный и может тянуться до года и более.

69% семей из опрошенной нами совокупности получают пособие по инвалидности ребенка и, соответственно, пособие по уходу. Из них:

- 52% получают только эти два пособия;

- 5% являются также многодетными семьями;

- 4% семей в своем составе имеют взрослых членов семьи с инвалидностью;

- 2% семей многодетные и имеют в своем составе взрослых с инвалидностью.

Рисунок 1. Структура семей с ограниченными возможностями по количеству и предназначению получаемых пособий, %

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

Услуги для ребенка, предоставляемые за счет государства

Общая оценка динамики объема государственных бесплатных услуг была дана следующим образом: 3,4% респондентов ответили, что объем уменьшился; 17,3% сказали, что увеличился; 79,3% считают, что остался без изменений.

Медицинские услуги и лекарства

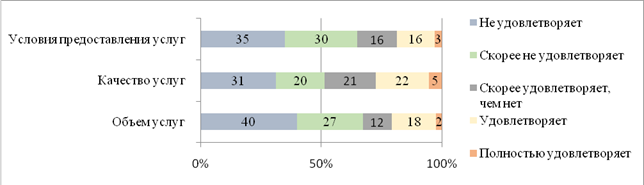

Оценка респондентами государственных медицинских слуг и доступности лекарств представлена на рисунке 2.

Если при оценке объема услуг и условий их предоставления преобладают негативные оценки (не удовлетворен; скорее не удовлетворен): 67% и 65% соответственно, то в оценке качества ситуация чуть лучше. Доля тех, кто дает скорее отрицательную оценку, составляет 51%, а скорее положительную – оценку 48%. При этом доля хороших и отличных оценок качества услуг составляет 27%.

Рисунок 2. Оценка предоставляемых государством медицинских услуг и лекарств, %

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

Среди выбиравших вариант «полностью удовлетворяет» при оценке медицинских услуг и доступности лекарств 50% оценили так качество услуг.

По мере продвижения вниз шкалы, измеряющей уровни удовлетворенности, интенсивно увеличивались отрицательные оценки объема услуг и условий предоставления услуг (трактовавшиеся как право на получение услуг, режим предоставления, удобство расположения места получения услуги). Среди тех, кто выбирал ответы «не удовлетворен», доля негативно оценивающих объем предоставляемых услуг – 38%, а условия предоставления услуги – по 33% респондентов.

Основными проблемами в предоставлении благ данного профиля являются:

- необходимость в потреблении дорогостоящих лекарств детьми с диагнозом ДЦП и соматические заболевания, включая орфанные, приводят к тому, что прямые затраты в этих группах в среднем составляют 30% и 25% от среднемесячного дохода;

- неполные пакеты (ниже норм индивидуальной программы реабилитации) доступных услуг массажа, лечебной физкультуры, плавания с инструктором приводят к значительным дополнительным затратам при приобретении этих услуг на рынке;

- в пакет реабилитационных услуг не включены новые методы стимулирования мозговой активности: томатис, микрополяризация мозга и др. В результате часть детей из семей с доходами ниже среднего не имеют возможности их получать;

- по квоте в реабилитационный центр можно попасть один раз в 3–4 года, а пребывание матери с ребенком в течение 10 дней стоит, как сумма трансфертов за 2 месяца.

Социально-педагогические услуги и комплексная реабилитация

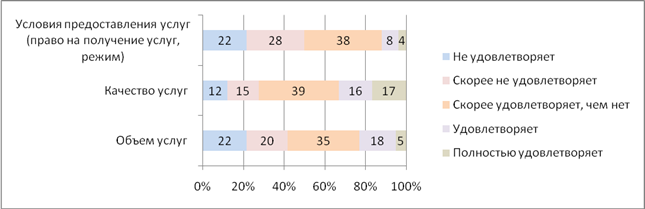

Оценка респондентами государственных социально-педагогических услуг представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Оценка предоставляемых государством социально-педагогических и реабилитационных услуг (опыт потребления за последние три года), %

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

По доле позитивно настроенных респондентов лидирует параметр «качество услуг», для которого суммарная оценка положительных ответов (полностью удовлетворяет; удовлетворяет; скорее удовлетворяет, чем нет) составила 72%. Для параметра «объем услуг» эта доля составила 58%, а для «условий предоставления услуг» – 50%. Соответственно, по последнему параметру доля негативных оценок равна 50%.

Среди тех, кто выбирал варианты «полностью удовлетворен», 65% так оценили качество специальных социальных услуг. Среди тех, кто выбирал вариант «не удовлетворен», по 39% говорили об объеме услуг и условиях предоставления услуг.

В предоставлении благ данного профиля выявлены следующие проблемы:

- полной реабилитации от государства ребенок не получает, так как нормы обслуживания даже в реабилитационных центрах занижены: либо время оказания услуги меньше, либо она вообще отсутствует для некоторых категорий детей с инвалидностью;

- в кабинетах психолого-педагогической коррекции очередь минимум полгода, но может быть и 1,8 года. Ребенок получает услуги 3 месяца, потом снова встает в очередь. Таким образом, ребенок получает услуги один раз в год, в то время как результативность помощи напрямую зависит от ее непрерывности;

- в специальных школах детей не учат навыкам самостоятельного независимого проживания, а учат только предметам.

Развивающие услуги и услуги физического здоровья

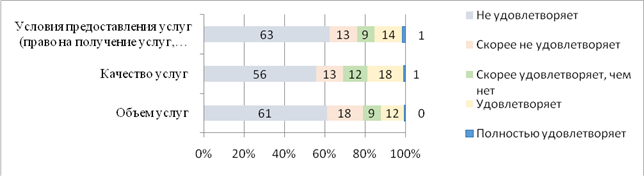

Эта группа услуг получила самые внушительные отрицательные оценки:

- 61% не удовлетворены объемом получаемых услуг;

- 56% не удовлетворены их качеством;

- 63% отрицательно оценивают условия.

Совокупная отрицательная оценка по всем трем параметрам – 70% и более. (рис. 4).

Рисунок 4. Оценка предоставляемых государством услуг развития и физического здоровья (опыт потребления за последние три года), %

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

Те, кто выставил неудовлетворительные оценки, примерно одинаково низко оценили и объем, и качество, и режим предоставления услуги.

Выявлен явный дефицит кружков по интересам, услуг кинезиотерапии (движение, ЛФК), услуг бассейна, арттерапии, иппотерапии и др.

Обсуждение

Обобщение экономических проблем домохозяйств с ограниченными возможностями в национальных исследованиях стран ОЭСР за период с 2005–2010 гг. позволяет сделать следующие выводы [7] (Giulio, Philipov, Jaschinski, 2014).

62% обследуемых сообщили о сокращении в течение последних пяти лет объема получаемых услуг, а 32% ждали финансируемых государством услуг 3–4 года. В нашем исследовании казахстанские семьи сетовали на сокращение услуг в 3,4%. Однако следует отметить, что мы не сравниваем непосредственно объемы получаемых услуг в одном и в другом случае.

Отмеченный в нашем исследовании период ожидания социально-педагогических услуг в 0,5–1,8 года также меньше 3–4 лет, указанных респондентами в странах ОЭСР. Но это не значит, что в Казахстане не надо стремиться к его сокращению.

В то же время в странах ОЭСР 61% респондентов отмечают, что приходится платить и доплачивать за некоторую оказываемую помощь из своих средств. В нашем исследовании 84% семей отметили значимую плату/доплату, более 5% среднемесячного дохода за разные виды услуг для ребенка.

Заключение

Оценка уровня прямых затрат на ребенка, составляющих 22% среднемесячного дохода семьи, подтверждает тот факт, что предоставляемая государством реабилитация ребенка не является полной, во всяком случае не удовлетворяет родителей, раз они идут на дополнительные расходы. Для диагноза НОДА прямые расходы возрастают до 30% в среднем по группе, а у 20% могут увеличиваться до 50% и более.

Направления расходования средств связаны с новыми методами лечения (аппаратными), которые не предоставляются в рамках программы реабилитации; необходимостью приобретения дорогостоящих лекарственных средств, не входящих в список субсидируемых; приобретением услуг социальных педагогов и лечебной физкультуры, которые не предоставляются в полной мере.

Объем государственных услуг по оценке семей за последние три года практически не увеличился, а приобретение многих услуг на рынке сопровождается дополнительными затратами. В то же время респонденты достаточно высоко оценивают качество услуг в государственных центрах, сетуя на недостаточный объем и некомфортные условия (режим, длительные поездки и т.п.).

69% семей в выборке получают государственные трансферты, остальные либо находятся в процессе оформления, либо им вообще не положен статус по действующей практике его присвоения. Но размер государственных трансфертов в объеме прожиточного минимума явно не предназначен для дополнительного приобретения услуг, в результате многие неполные семьи находятся в весьма уязвимом положении.

Пути решения выявленных проблем находятся в области изменения правил выплат пособий с учетом степени инвалидности ребенка и его диагнозов, развитии институционального партнерства и субсидировании услугодателей из других секторов экономики для оказания реабилитационных услуг для детей. Последнее позволит снизить дефицит доступных услуг, так как в других секторах квалифицированных услугодателей достаточно много.

References:

Arzikulova R.K. (2017). Sotsialnaya politika i istochniki realizatsii sotsialnyh programm [Social policy and sources of implementation of social programs]. Vestnik KazNPU. (3). 15-19. (in Russian).

Elizarov V.V., Dzhanaeva N.G., Sinitsa A.L., Potanina Yu.A. (2018). Demograficheskoe razvitie postsovetskogo prostranstva [Demographic development of the post-Soviet space] M.: Ekonomicheskiy fakultet MGU im. M.V.Lomonosova. (in Russian).

Giulio P.D., Philipov D., Jaschinski I. Families with disabled children in different European countriesFamilies and Societies. Working Paper Series. Retrieved from http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content / uploads /2014/12/ WP23 GiulioEtAl.pdf

Glidden L.M. (1993). What we do not know about families with children who have developmental disabilities: Questionnaire on Resources and Stress as a case study American Journal of Mental Retardation. 97 (5). 481-495.

Gribovskiy V. (2019). Semeynaya politika evroskeptikov Germanii, Avstrii i Shveytsarii [German, Austrian and Swiss Eurosceptics’ views on family issues]. Nauchno-analiticheskiy vestnik Instituta Evropy RAN. (3(9)). 54-58. (in Russian). doi: 10.15211/vestnikieran320195457.

Kalashnikov S.V. (2002). Funktsionalnaya teoriya sotsialnogo gosudarstva [Functional theory of the social state] M.: Ekonomika. (in Russian).

Kaydarova Zh. (2011). Dokhody domokhozyaystv s detmi: pozitivnye tendentsii i paradoksy sotsialnyh transfertov [Income of households with children: positive trends and paradoxes of social transfers]. Ekonomika i statistika. (3). 63-68. (in Russian).

Kirton D. (2009). Child social work policy & practice London: SAGE Publications Ltd.

Langerman C., Worrall E. Ordinary lives: disabled children and their families: a guide for donors and fundersNew Philanthropy Capital. Retrieved from https://www.bl.uk/collection-items/ordinary-lives-disabled-children-and-their-families-a-guide-for-donors-and-funders

Mary D., Grace K. (2015). Families and Poverty: Everyday Life on a Low Income Bristol: Policy Press.

Nenakhova Yu.S. (2015). Problemy semey s detmi-invalidami [Problems of families with disabled children]. Population. (2(68)). 107-123. (in Russian).

Noskova A.V. (2013). Evolyutsiya gosudarstvennoy semeynoy politiki v Rossii: ot sovetskikh k sovremennym modelyam [Evolution of state family policy in Russia from Soviet times to the present]. Vestnik of MGIMO University. (6(33)). 155-159. (in Russian).

Osipova T.V. (2019). Sovremennoe sostoyanie sotsialnoy politiki v Kazakhstane i napravleniya raboty po problemam sistemy institutsionalizatsii sotsialnogo obsluzhivaniya lits s osobymi nuzhdami [The current state of social policy and areas of work in Kazakhstan on the problems of the system of institutionalization of social services for persons with special needs]. Society and security insights. 2 (1). 138-143. (in Russian).

Pritvorova T.P., Bektleeva D.E. (2014). Dokhody domokhozyaystv s detmi v Kazakhstane: rost urovnya zhizni pri sokhranenii neravnomernosti raspredeleniya [Income of households with children in Kazakhstan: rising living standards while maintaining uneven distribution]. Ekonomika: strategiya i praktika. (3(31)). 72-80. (in Russian).

Sidorov V. (2015). Semeynaya politika v sisteme gosudarstvennoy sotsialnoy politiki [Family policy in the system of state social policy]. Power. (11). 83-88. (in Russian).

Temirbaeva D.M. (2017). Dokhody domokhozyaystv s detmi v Kazakhstane: tendentsii i osobennosti raspredeleniya [Household income with children in Kazakhstan: trends and distribution patterns]. Doklady Natsionalnoy akademii nauk Respubliki Kazakhstan. (3). 233-243. (in Russian).

Temirbaeva D.M., Legostaeva A.A. (2020). Domokhozyaystva s detmi v Kazakhstane: modeli vosproizvodstva i dinamika dokhodov [Households with children in Kazakhstan: the model of reproduction and the dynamics of income]. Economics. 4 (4). 289-310. (in Russian). doi: 10.18334/asia.4.4.41223.

Tyndik A.O., Vasin S.A. (2016). Polozhenie detey-invalidov i ikh semey po dannym perepisey naseleniya [The situation of disabled children and their families according to census data]. Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki. (2). 167-180. (in Russian).

Vinck Julie., Lebeer Jo., Van Lancker Wim (2019). Non-take up of the supplemental child benefit for children with a disability in Belgium: A mixed-method approach Social Policy & Administration. 53 (3). 357-384. doi: 10.1111/spol.12457.

World report on disabilityWorld Health Organization. The World Bank. Retrieved from https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Страница обновлена: 06.05.2025 в 05:20:39

Kazakhstan

Kazakhstan