Particularities of the agricultural enterprises economic potential

Kabanenko M.N.1![]() , Kolycheva Zh.Ya.2, Muradova S.Sh.3

, Kolycheva Zh.Ya.2, Muradova S.Sh.3![]()

1 Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный ростовский аграрный научный центр»,, Russia

2 Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), Russia

3 Южный университет (ИУБиП), Russia

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 6

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 1 (January 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44850890

Cited: 6 by 30.01.2024

Abstract:

Rational implementation of the economic potential of agriculture in conditions of unstable development of the national and world economy provides for the combination and observance of optimal proportionality and balance of development of all components of the potential in the main parameters of economic growth, such as high and stable rates, the size of absolute increases, structural shifts in the volume of production of the corresponding types of products and ensuring their quality. The purpose of the study is to analyze and substantiate the structure and features of the agricultural enterprises economic potential. A categorical analysis of the varieties of terminology "resources" and "enterprise potential" is carried out. Based on the theoretical analysis of existing approaches to determining the structure of the economic potential, the authors' model of the potential structure in the agricultural enterprise is proposed, in which three components are distinguished, such as material, socio-economic and organizational-managerial ones. The algorithm of the optimization process of the agricultural enterprises economic potential is suggested.

Keywords: economic potential, agriculture, enterprise capacity structure, capacity optimization

JEL-classification: Q13, Q18, Q19

Введение. Рациональное использование экономического потенциала сельского хозяйства в условиях динамичного развития экономики страны предусматривает сочетание и соблюдение оптимальной пропорциональности и сбалансированности развития всех составляющих потенциала по основным параметрам экономического роста: высоких и устойчивых темпов, размеров абсолютных приростов, структурных сдвигов в объемах производства соответствующих видов продукции и обеспечения ее качества.

Повышение экономической эффективности потенциала предприятия требует его структуризации, установления функций и связей. На сегодня не сформировано четкого и однозначного представления о структуре потенциала. Это обуславливается тем, что внимание ученых направлено на определение проявления составляющих потенциала, методологию и инструментарий оценки влияния на общие результаты деятельности предприятия на рынке, а эффект от использования такого влияния совокупного потенциала исследован недостаточно.

Исследованию сущности экономического потенциала предприятия и его структуры посвящены труды ученых-экономистов Д.В. Авдюшкина [1] (Avdyushkin, 2012), В.М. Баутина [2] (Bautin, Mychka, 2017), С.В. Генераловой [3] (Generalova, Konstantinov, 2019), О.А. Давыдкиной [4] (Davydkina, 2014), М.В. Китаевой [5] (Kitaeva, 2015), Н.А. Креймер [6] (Kreymer, 2004), М.В. Лысенко [7] (Lysenko, Lysenko, Mingalev, Sharapova, 2017), С.С. Макарычева [8] (Makarychev, 2011), Н.И. Пыжиковой [9] (Pyzhikova, Titova, Shvartskopf, 2015), П.И. Разинькова [10] (Razinkov, Razinkova, 2016), Е.Ю. Селезневой [11] (Selezneva, Rakutko, 2017), М.А. Столяровой [12] (Stolyarova, Sheptukhina, 2017), М.Ф. Тяпкина [13] (Tyapkina, Vlasova, 2016), Ю.Д. Умавов [14] (Umavov, 2013), Д.В. Ходос [15] (Khodos, Antamoshkina, Antamoshkin, Shaporova, 2010), Ш.И. Шарипов [16] (Sharipov, 2010) и других.

Однако проблема структуризации экономического потенциала с учетом особенностей сельского хозяйства является недостаточно изученной, что и определило цель исследования.

Целью исследования является определение структуры экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия и обоснование алгоритма его оптимизации.

Научная новизна исследования определяется разработкой теоретико-практических аспектов структуризации и оптимизации имеющегося экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий.

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что экономический потенциал сельского хозяйства необходимо рассматривать с разных точек зрения, что позволит выявить особенности его структуры.

Способность предприятия достигать поставленные цели и получать запланированные результаты финансово-хозяйственной деятельности, сохраняя при этом способность к развитию, представляет собой его потенциал. Определение потенциала предприятия неразрывно связано со структурой его ресурсов. Именно ресурсную структуру потенциала рассматривают большинство исследователей, выделяя при этом разное количество ее составляющих.

Ресурсный подход определяет экономический потенциал предприятия как систему ресурсов, в результате взаимодействия которых достигаются поставленные цели финансово-хозяйственной деятельности предприятия [4] (Davydkina, 2014). Указанная система ресурсов содержит следующие основные элементы:

- финансовые ресурсы (состояние активов, денежные средства в распоряжении предприятия, соотношение собственных и заемных средств, ликвидность и платежеспособность);

- информационные ресурсы (документы и массивы данных о состоянии внутренней и внешней среды, каналы передачи информации);

- кадровые ресурсы (численный и квалификационный состав работников, их навыки, интеллект и специальные знания);

- технологические ресурсы (материальные и нематериальные технологии, идеи, НИОКР);

- технические ресурсы (материальные ценности, средства производства);

- пространственные ресурсы (склады, дороги, коммуникации и прочие непроизводственные сооружения);

- ресурсы системы управления (состав и взаимосвязи структурных подразделений).

Поскольку ресурсный подход рассматривает лишь ресурсы как основной аспект финансово-хозяйственной деятельности, то он не дает полной характеристики структуры экономического потенциала предприятия.

Кроме ресурсного существует и функциональный подход, который предполагает, что структура потенциала предприятия определяется основными функциями, среди которых: производство, технико-технологическое обеспечение, маркетинг, хранение и передача информации, организация работы предприятия, социальное обслуживание работников и поиск и размещение финансовых ресурсов [3] (Generalova, Konstantinov, 2019).

Оба вышеуказанных подхода являются односторонними и не раскрывают структуры потенциала предприятия в полной мере.

Особый научный интерес представляют примеры комплексного анализа структуры потенциала, которые рассматривают ресурсные и функциональные аспекты наряду с другими характеристиками структуры потенциала предприятия, что более полно иллюстрирует состав его элементов.

На сегодняшний день можно выделить объективные и субъективные составляющие экономического потенциала предприятия.

Объективные составляющие потенциала предприятия используются и воспроизводятся в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности и характеризуются личной и материальной формой. Они включают: производственный, воспроизводственный, инновационный и финансовый потенциал.

Субъективные составляющие потенциала предприятия не имеют вещественную форму и не расходуются в процессе производства, но имеют стратегическое значение и выступают в качестве связующего звена производственного процесса. К субъективным составляющим можно отнести: управленческий, научно-технический, маркетинговый потенциал и потенциал организационной структуры управления [11] (Selezneva, Rakutko, 2017).

Анализ структуры экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия позволяет выделить три ключевых компонента – природный, производственный и социальный [7] (Lysenko, Lysenko, Mingalev, Sharapova, 2017).

Природный компонент обусловлен использованием земельных ресурсов как фактора производства и зависимостью хозяйственной деятельности от природно-климатических условий.

Производственный компонент потенциала предприятия представляет собой совокупность вовлеченных в процесс производства материально-технических и нематериальных ресурсов.

Социальный компонент определяется трудовыми ресурсами, квалификацией персонала предприятия, а также эффективностью их использования.

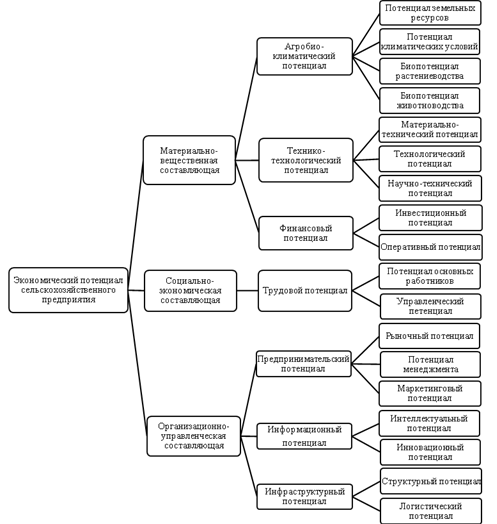

Обобщая теоретические и методологические подходы, нами предложена структура экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия, в которой выделяются три отдельные составляющие – материально-вещественная, социально-экономическая и организационно-управленческая (рис. 1).

Рисунок 1. Структура экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия

Источник: составлено авторами.

При исследовании материально-вещественных составляющих экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия необходимо учитывать особенность производства, а именно их двойное происхождение – естественное и трудовое. Поэтому в структуре потенциала аграрного предприятия, прежде всего, необходимо выделять компоненты природного потенциала.

Система экономического потенциала, опосредованная материально-вещественными компонентами, в свою очередь, может быть поделена на подсистемы низшего уровня. В частности, в ней можно выделить подсистему агробиоклиматичного потенциала, которая включает потенциал земли, климатические условия, биологический потенциал растениеводства и животноводства, технико-технологический и финансовый потенциал [12] (Stolyarova, Sheptukhina, 2017).

Социально-экономическая составляющая экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия включает трудовой потенциал, который охватывает как занятое в настоящее время население, так и трудоспособное население в целом.

К организационно-управленческой составляющей экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия можно отнести предпринимательский, информационный и инфраструктурный потенциал.

Одним из важнейших специфических элементов производственного потенциала сельского хозяйства, от которого в значительной мере зависит эффективность аграрного производства, является агробиоклиматический потенциал как комплекс действующих факторов и условий, формирующихся вне деятельности человека. В процессе сельскохозяйственного производства биогенетический и природно-климатический потенциал выступают как целостная сложная система физиологических, биологических и экономических факторов и условий. Многие из них, включаясь в производственный процесс, часто полностью или частично несовместимы и находятся в определенном противоречии [8] (Makarychev, 2011).

Поэтому для более полного использования биогенетического потенциала сельскохозяйственных культур в процессе производства он должен согласовываться с природно-климатическим потенциалом путем рационального размещения производства по зонам страны. Различия в природно-климатических факторах и условиях обусловливают объективную необходимость территориального разделения труда, региональную специализацию по природно-экономическим зонам для наиболее продуктивного использования производственного потенциала, получения максимального объема продукции с единицы земельной площади при минимальных затратах [16] (Sharipov, 2010).

Важная особенность сельского хозяйства заключается в том, что к производительным силам отрасли относятся земельные ресурсы. С точки зрения общенациональной эффективности использование производственного потенциала земельных ресурсов имеет исключительно важное значение. Потенциальные возможности земли как средства производства обусловливаются многочисленными объективными и субъективными факторами, которые можно объединить в четыре группы:

- факторы генетического происхождения, связанные с физическими, химическими, биологическими свойствами почв, которые сформировались вследствие длительного почвообразования;

- факторы, обусловленные разнотипными биоклиматическими, гидрологическими природными условиями;

- производственно-технологические факторы, обусловленные инвестициями в простое и расширенное воспроизводство основных производственных фондов, использованием инновационных технологий, достижений науки и техники;

- факторы, связанные с уровнем развития, социально-экономическими условиями развития общественного производства.

Биологический потенциал растениеводства заключается в возможности получать максимальный объем продукции при существующих природно-экономических условиях, оптимальных системах выращивания растений и уровне агротехнологии [18] (Lesyk, 2014).

Биологический потенциал животноводства выражается в возможности получить максимальный уровень продуктивности сельскохозяйственных животных в результате использования хозяйственно-полезных признаков и качеств в сочетании с оптимальными условиями кормления и содержания. Биопотенциал животноводства кроме высокой производительности должен иметь качества высокой устойчивости (адаптивность, резистентность) и стабильной воспроизводимости. Более эффективное использование биопотенциала сельскохозяйственных животных возможно за счет более полного использования генетического потенциала существующих и новых пород, улучшения породной структуры основного стада, создания оптимальных условий для их реализации [19] (Kabanenko, Dubrova, 2020).

Технико-технологический потенциал можно определить как способность сельскохозяйственного предприятия, используя организационно-экономическую структуру и технические возможности, производить максимальный объем определенного ассортимента и качества продукции за единицу времени [5] (Kitaeva, 2015).

Материально-технический потенциал – это способность энергетических средств, сельскохозяйственных машин и предметов труда выполнять сельскохозяйственные работы в установленные сроки согласно передовым агробиотехнологиям и обеспечивать непрерывность процесса производства. Обоснование экономической целесообразности, совершенствование состава и высокоэффективное использование машинно-тракторного парка являются основой максимально возможного производства сельскохозяйственной продукции.

Технологический потенциал представляет собой способность имеющейся сельскохозяйственной техники своевременно и высококачественно удовлетворить потребности растений и животных. Технологический потенциал растениеводства включает следующие элементы:

- агротехника (технология растениеводства);

- севооборот;

- система защиты растений (борьба с сорняками, болезнями и вредителями);

- мелиорация.

Технологический потенциал животноводства включает технологию содержания животных, рационы кормления, технический уровень обслуживания животных.

Научно-технический потенциал связан с развитием научно-технического прогресса и внедрением его достижений в производство.

Финансовый потенциал определяется выбором источника финансирования, возможностью привлекать инвестиции для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, балансом собственных и заемных финансовых ресурсов. Эти ресурсы не только участвуют в процессе производства, но и могут быть направлены для финансирования определенных стратегических направлений развития предприятия [17] (Kabanenko, Ugrimova, 2019).

Трудовой потенциал как совокупность качественных и количественных характеристик групп населения трудоспособного возраста, изъявивших желание и способных осуществлять трудовую деятельность.

Управленческий потенциал представляет собой совокупность навыков и способностей руководителей всех уровней, которые обеспечат возможность построения эффективной системы менеджмента с целью реализации миссии предприятия. Управленческий потенциал определяется квалификацией менеджмента предприятия, его способностью оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, внедрением передовых методов управления [4] (Davydkina, 2014).

Потенциал организационной структуры управления сочетает в себе уровень организации структурных элементов предприятия и характер взаимосвязей между ними, способность управляющей системы к адаптации, скорость принятия управленческих решений.

Предпринимательский потенциал представляет собой совокупность характеристик, определяющих способность руководителя и менеджмента предприятия использовать существующую экономическую ситуацию с целью получения максимальных выгод для предприятия или создания оптимальных условий для его дальнейшего развития [13] (Tyapkina, Vlasova, 2016).

Рыночный потенциал определяется объемом рынка, барьерами входа/выхода, уровнем конкуренции.

Маркетинговый потенциал представляет собой средства и возможности, используемые при реализации продукции, которые позволят увеличить прибыль от продаж как за счет увеличения объемов, так и цены продажи [20] (Akifeva, Batova, 2015).

Информационный потенциал предприятия как информационный ресурс в единстве с организационно-техническими возможностями обеспечивает выработку и реализацию управленческих решений с целью повышения уровня производства. Кроме того, информационный потенциал связан с другими составляющими потенциала предприятия, поскольку способствует трансформации информации и полученных из нее знаний в новые технологии и средства труда.

Инновационный потенциал отражает возможности предприятия к вовлечению в производство новых технологий, а также возможности создания таких технологий самим предприятием [21, 22] (Filin, Bulatova, Muradova, 2018; Bystrova, Tsyplakova, Bushueva, 2019).

Инфраструктурный потенциал как баланс требований и нужд производства и возможностей структурных подразделений призван создать благоприятные условия для эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и удовлетворения социальных потребностей работников.

Структурный потенциал реализуется через производственную и непроизводственную (социальную) структуру предприятия. Производственная структура обслуживает основное производство, а непроизводственная структура опосредованно связана с процессом производства (работа по подготовке кадров, медицинское обслуживание, учреждения социальной направленности) [23] (Ponomaryov, Kulik, 2017).

Логистический потенциал представляет собой систему информационно-материальных связей предприятия с субъектами окружающей среды и состоит в рациональном приобретении и комплексном использовании ресурсов.

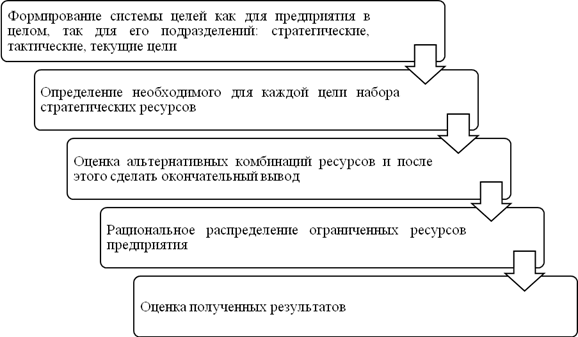

Учитывая эффект синергии, оптимизацию структуры потенциала предприятия следует проводить в 5 этапов (рис. 2).

Рисунок 2. Алгоритм оптимизации структуры потенциала предприятия

Источник: составлено авторами.

Эффективность реализации экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий зависит от имеющихся в предприятии активов, задействованных в производстве. В региональном разрезе имеют место значительные вариации обеспеченности предприятий активами, что сказывается на показателях их деятельности [21] (Filin, Bulatova, Muradova, 2018).

Планомерный процесс накопления и комплектования ресурсов является обязательной предпосылкой интенсификации сельскохозяйственного производства. Чтобы ресурсы способствовали достижению высокого результата за счет более эффективного собственного функционирования, стоит соблюдать следующие требования:

- ресурсы, используемые на разных стадиях технологического процесса, должны быть качественно однородными;

- ресурсы будут способствовать повышению ресурсоотдачи при условии, что будут поступать в соответствующем комплексе и для всего технологического процесса;

- новые технологии в растениеводстве и животноводстве должны быть механизированными (по возможности, автоматизированными);

- поддержание высокой урожайности или продуктивности животных с учетом их биологических и физиологических свойств по фазам (периодам) роста и развития;

- комплексное и пропорциональное развитие мощностей транспортировки, переработки, хранения и реализации продукции;

- углубление специализации сельскохозяйственного производства на всех уровнях его организации.

Заключение. Важным признаком потенциала предприятия является взаимозаменяемость и сбалансированность его элементов. Однако если сбалансированность составляющих потенциала, которая является залогом его успешного функционирования, требует как в пространстве, так и во времени всесторонней взвешенности и стремится к абсолютности, то взаимозаменяемость – всегда относительна, лимитирована и зависит от экономической ситуации, уровня развития и особенностей системы хозяйствования. К тому же следует иметь в виду, что по закону (теории организации) эффективность системы определяется эффективностью ее самого слабого элемента. То есть общая эффективность функционирования потенциала как системы определяется степенью наименьшего ресурсного обеспечения. Следовательно, сбалансированность потенциала является явлением достаточно сложным и многоуровневым.

Функциональное сочетание составляющих элементов потенциала, каждый из которых, в свою очередь, является совокупностью отдельных частей, осуществляется благодаря значительному количеству прямых и обратных материально-вещественных и информационных связей, что свидетельствует о его сложности. Улучшение связей между составляющими элементами потенциала предприятия и, как следствие, их углубление и переплетение становятся существенным фактором развития, диалектическим критерием прогресса.

Восприятие достижений научно-технического прогресса, способность к развитию путем непосредственного и систематического использования инновационных технических и технологических решений является определяющим признаком потенциала предприятия. Причем в историческом процессе его формирования научно-технические достижения каждой эпохи становились неотъемлемыми частями потенциала, существенно повышая уровень, меняя структуру и совершенствуя его свойства.

В структуре потенциала сельскохозяйственного предприятия целесообразно выделять три отдельные составляющие – материально-вещественную, социально-экономическую и организационно-управленческую.

Система экономического потенциала, опосредованная материально-вещественными компонентами, в свою очередь, может быть поделена на подсистемы низшего уровня. В частности, в ней можно выделить подсистемы агробиоклиматического потенциала, технико-технологический и финансовый потенциал. Одним из важнейших специфических элементов производственного потенциала сельского хозяйства, от которого в значительной мере зависит эффективность аграрного производства, является агробиоклиматический потенциал как комплекс действующих факторов и условий, формирующихся вне деятельности человека. К организационно-управленческой составляющей можно отнести предпринимательский, информационный и инфраструктурный потенциал. Социально-экономическая составляющая включает трудовой потенциал, который охватывает как занятое в настоящее время население, так и то, которое ищет работу.

References:

Akifeva V.A., Batova T.N. (2015). Issledovanie vzaimosvyazi marketingovogo, ekonomicheskogo i rynochnogo potentsialov predpriyatiya [Research of interrelation of potentials of the company: marketing potential, economic potential and market potential]. Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment. (3). 42-62. (in Russian).

Avdyushkin D.V. (2012). Otsenka privlekatelnosti selskokhozyaystvennogo predpriyatiya dlya razrabotki i realizatsii proektov [Assesment of attractiveness of the agricultural enterprise for projects development and realization]. Ulletin of the Volzhsky University named after. V.N.. Tatishcheva. (3(26)). 118-127. (in Russian).

Bautin V.M., Mychka S.Yu. (2017). Formirovanie mekhanizma upravleniya resursnym potentsialom predpriyatiy APK v usloviyakh realizatsii politiki importozameshcheniya [Formation of a mechanism for managing the resource potential of agro-industrial enterprises in the context of implementing the import substitution policy]. Vek kachestva. (2). 54-71. (in Russian).

Bystrova N.V., Tsyplakova S.A., Bushueva A.A. (2019). Innovatsionnyy potentsial predpriyatiya: ekonomicheskiy aspekt [Innovative potential of the enterprise: economic aspect]. Innovation economy: prospects for development and improvement. (1(35)). 123-138. (in Russian).

Davydkina O.A. (2014). Metodicheskiy instrumentariy otsenki agrarnogo resursnogo potentsiala regiona [Methodological tools for assessing the agricultural resource potential of the region]. Current problems of the humanities and natural sciences. (7-1). 127-129. (in Russian).

Filin N.N., Bulatova R.M., Muradova S.Sh. (2018). Innovatsionnaya deyatelnost predpriyatiya: aktivnost, effektivnost, potentsial [Innovative operation of the enterprises: activity, efficiency, potential]. Fundamental research. (12-1). 179-183. (in Russian).

Generalova S.V., Konstantinov I.B. (2019). Formirovanie konkurentnogo potentsiala malogo predpriyatiya v selskom khozyaystve [Developing competitive potential of small enterprises in agriculture]. Bulletin of Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics. (4(78)). 33-36. (in Russian).

Kabanenko M.N., Dubrova L.I. (2020). Otraslevaya i territorialnaya transformatsiya selskogo khozyaystva Rossii [Sectoral and territorial transformation of agriculture in Russia]. Journal of International Economic Affairs. 10 (2). 527-542. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.2.110152.

Kabanenko M.N., Ugrimova S.N. (2019). Potentsial obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii [Potential for ensuring food security in Russia]. Fundamental research. (5). 40-44. (in Russian). doi: 10.17513/fr.42458.

Khodos D.V., Antamoshkina O.I., Antamoshkin A.N., Shaporova Z.E. (2010). Innovatsionnyy potentsial i razvitie predpriyatiy agrarnogo kompleksa [Innovation potential and development of the agrarian complexenterprises]. Vestnik KrasGAU. (11(50)). 23-28. (in Russian).

Kitaeva M.V. (2015). Razvitie tekhnologicheskogo potentsiala na predpriyatiyakh selskogo khozyaystva (na primere Samarskoy oblasti) [The development of technological capabilities in the agricultural enterprises (on the example of Samara region)]. Regionalnoe razvitie. (4). 12. (in Russian).

Kreymer N.A. (2004). Soderzhanie ekonomicheskogo mekhanizma vosstanovleniya i razvitiya tekhnicheskogo potentsiala selskokhozyaystvennyh predpriyatiy [Content of the economic mechanism for the restoration and development of the technical potential of agricultural enterprises]. Scientific Journal of KubSAU. (6). 53-64. (in Russian).

Lesyk L.I. (2014). Ponyatie, vidy i metody otsenki ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiy [Concepts, types and methods for evaluation of the enterprises economic potential]. Problems of economy and management. (1(29)). 40-49. (in Russian).

Lysenko M.V., Lysenko Yu.V., Mingalev V.D., Sharapova V.M. (2017). Tekhnicheskiy potentsial selskokhozyaystvennyh organizatsiy i ego optimizatsiya [Technical potential of agricultural organizations and its optimization]. Agrarian Bulletin of the Urals. (12-1(166)). 15. (in Russian).

Makarychev S.S. (2011). Otsenka investitsionnogo potentsiala selskokhozyaystvennyh predpriyatiy [Assessment of the investment potential of agricultural enterprises]. Bulletin of Altai State Agricultural University. (9(83)). 98-100. (in Russian).

Ponomaryov I.F., Kulik A.K. (2017). Kontseptsiya mekhanizma upravleniya sotsialno-ekonomicheskim potentsialom predpriyatiya [The concept of the mechanism of managing the socio-economic potential of an enterprise]. Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovaniy. (1(5)). 16-23. (in Russian).

Putyatina L.M., Arseneva N.V., Tarasova N.V. (2018). Osnovnye napravleniya teoreticheskikh issledovaniy v oblasti teorii potentsiala predpriyatiy [Basic trends in research on the theory of enterprise’s capacity]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (2). 164-171. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2018-2-164-171 .

Pyzhikova N.I., Titova E.V., Shvartskopf (2015). Ekonomicheskie resursy i ekonomicheskiy potentsial predpriyatiy APK [Economic resources and economic capacity of the agrarian and industrial complexes enterprises]. Epokha nauki. (4). 242-248. (in Russian).

Razinkov P.I., Razinkova O.P. (2016). Otsenka ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiya [Assessment of the economic potential of the enterprise]. Izvestiya Tula State University. Economic and legal sciences. (3-1). 39-51. (in Russian).

Selezneva E.Yu., Rakutko S.Yu. (2017). K voprosu ob ukreplenii ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiya [On the issue of strengthening the economic potential of the enterprise]. International Research Journal. (01(55)). 62-65. (in Russian). doi: 10.23670/IRJ.2017.55.073.

Sharipov Sh.I. (2010). Agroresursnyy potentsial selskokhozyaystvennyh predpriyatiy: sostoyanie i perspektivy razvitiya [Agro-resource potential of agricultural enterprises: state and prospects of development]. Economic analysis: theory and practice. (34(199)). 8-12. (in Russian).

Stolyarova M.A., Sheptukhina V.A. (2017). Ekonomicheskiy potentsial: sushchnost, struktura, metody otsenki [Economic potential: essence, structure, assessment methods]. Innovation economy: prospects for development and improvement. (2(20)). 161-165. (in Russian).

Tyapkina M.F., Vlasova I.O. (2016). Faktory innovatsionnogo potentsiala selskokhozyaystvennyh predpriyatiy [Factors of the innovation potential of agricultural enterprises]. Vestnik NSUEM. (1). 61-70. (in Russian).

Umavov Yu.D. (2013). Klasternyy podkhod k ratsionalnomu ispolzovaniyu resursnogo potentsiala agrarnogo sektora APK regiona [The cluster approach to the rational use of the resource potential of the agrarian sector of the agroindustrial complex of the region]. Regional problems of transforming the economy. (1(35)). 203-215. (in Russian).

Страница обновлена: 25.04.2025 в 22:20:36

Russia

Russia