Оценка производственного ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций Российской Федерации

Анциферова О.Ю.1![]() , Колотова А.С.1

, Колотова А.С.1![]()

1 Мичуринский государственный аграрный университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 23

Статья в журнале

Продовольственная политика и безопасность (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 12, Номер 2 (Апрель-июнь 2025)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=82649420

Аннотация:

В статье проводится комплексная оценка производственного ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций Российской Федерации. Авторы исследуют ключевые составляющие ресурсной базы аграрного сектора, включая земельные, трудовые, технические и финансовые ресурсы. На основе статистических данных и методов экономического анализа выявлены основные тенденции изменения ресурсного потенциала агропромышленного комплекса России за последние годы. В работе сформулированы рекомендации по его рациональному использованию и развитию.

Ключевые слова: производственный потенциал, ресурсное обеспечение, сельскохозяйственные организации, земельные ресурсы, трудовые ресурсы, техническая оснащенность, эффективность производства

JEL-классификация: O13, P32, O18, O15

.

Введение

Сельскохозяйственный сектор является ключевым элементом экономической системы Российской Федерации. Устойчивое функционирование аграрного производства определяется комплексом взаимосвязанных факторов, среди которых особое место занимает ресурсный производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий. Характерной его особенностью является существенная зависимость от природно-климатических условий региона.

В структуре ресурсного потенциала агропромышленного комплекса выделяются ряд ключевых моментов. К ним относятся качественные и количественные характеристики земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, уровень развития и модернизации материально-технической базы, а также наличие квалифицированных кадровых ресурсов, занятых в отрасли.

Однако, эффективность и стабильность аграрного производства обусловлены не только наличием и состоянием ресурсной базы. Немаловажную роль играет степень ее вовлеченности в производственные процессы и динамика ее обновления. Ресурсный потенциал служит фундаментальной материальной основой, определяющей как качественные и стоимостные параметры выпускаемой продукции, так и уровень социально-экономического развития сельских территорий.

В современной экономической литературе отсутствует единая трактовка понятия «производственный потенциал сельского хозяйства». Наиболее распространенным является его интерпретация как совокупности доступных предприятию ресурсов: земельных, материально-технических и трудовых [1;6;7] (Andriychuk, 2023; Krastin, 1984; Svobodin, 1988).

На основе анализа существующих трактовок термина «сельскохозяйственный производственный потенциал» мы пришли к выводу, что в современных экономических исследованиях данное понятие в большинстве случаев интерпретируется как «совокупная способность аграрного сектора обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции посредством оптимального использования доступных ресурсов», в основном, земельные фондов, человеческого капитала и инновационных ресурсов. При этом ключевыми аспектами выступают адаптация к воздействию экзогенных и эндогенных факторов, а также эффективность их интеграции в производственные процессы.

Методология исследования. В процессе исследования использованы монографический метод, метод анализа и синтеза, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный. В статье применяется методический подход, однованный на комплексном использовании официальных источников данных: официальная статистика, данные Росстата, Минсельхоза РФ, Единой межведомственной информационно-статистической системы. Основными методами анализа являлись: дескриптивный анализ для оценки обеспеченности ресурсами, корреляционно-регрессионный анализ для выявления взаимосвязей между ресурсной базой и эффективностью производства, индексный анализ, а также сравнительный анализ для анализа динамики за период с 2019 по 2023 год.

Результаты исследования. Земельные ресурсы представляют собой ключевой фактор производства в аграрном секторе, обладающий свойством незаменимости и ограниченной воспроизводимости. Статистические данные свидетельствуют о стагнации площадей сельскохозяйственных угодий (таблица 1), что в первую очередь, обусловлено комплексной зависимостью аграрного производства от сопутствующих условий. К ним относится обеспеченность специализированной техникой, развитие перерабатывающей инфраструктуры и наличие квалифицированных трудовых ресурсов. Эффективное осуществление производственных процессов в отрасли возможно лишь при сбалансированном сочетании всех указанных компонентов, это является необходимым условием устойчивого роста агропромышленного комплекса.

Таблица 1 Площадь и структура земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации, млн. га

|

Показатели

|

Год

|

Отношение 2023 к 2019 году, %

| ||||||

|

2019

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

| ||||

|

Общая площадь

земель сельскохозяйственного назначения

|

382,5

|

381,7

|

380,7

|

379,7

|

379,1

|

96,6

| ||

|

Из них

сельхозугодья

|

197,8

|

100%

|

197,7

|

100%

|

197,8

|

197,7

|

197,7

|

99,9

|

|

В том числе:

|

|

|

|

|

|

| ||

|

пашня

|

116,2

|

59%

|

116,2

|

58,7%

|

116,2

|

116,2

|

116,2

|

100

|

|

залежь

|

4,3

|

2%

|

4,4

|

2,1%

|

4,4

|

4,4

|

4,4

|

0,01

|

|

многолетние

насаждения

|

1,2

|

0,6%

|

1,2

|

0,6%

|

1,2

|

1,2

|

1,2

|

100

|

|

сенокосы

|

18,7

|

60%

|

18,7

|

60%

|

18,7

|

18,7

|

18,7

|

100

|

|

пастбища

|

57,2

|

29%

|

57,2

|

29%

|

57,2

|

57,2

|

57,1

|

99,9

|

|

Доля

сельхозугодий в общей площади земель сельскохозяйственного назначения, %

|

51,7

|

51,8

|

52

|

52,1

|

52,1

|

100,4

| ||

Проведенный анализ растениеводства выявил положительную динамику ключевых агропроизводственных показателей. Так, валовый сбор зерновых культур увеличился на 19,8%, достигнув 145 млн. тонн в 2023 году Производство картофеля характеризуется положительной динамикой, достигнув в отчётном году 20,2 млн. тонн.

Структурные изменения посевных площадей отражают следующие тенденции:

- площадь посевов зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 3%, составив 47,5 млн. га;

- посевы масличных культур расширились на 21%, достигнув 1,7 млн. га;

- площади под техническими культурами возросли на 19% до 1,9 млн. га.

Представленные данные свидетельствуют о структурной переориентации сельскохозяйственного производства, что означает указывающие на переориентацию агропромышленного комплекса в сторону более диверсифицированной и экономически эффективной модели землепользования.

Посевные площади сельскохозяйственных культур имеют важное значение. Их структура позволяет оценить качественный состав культур и во многом характеризует производственное направление.

Таблица 2 Посевные площади сельскохозяйственных культур, тысяч гектаров

|

Годы

|

Отношение

2019г. к 2023г., %

| |||||

|

2019

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

| ||

|

Вся

посевная площадь

|

79888

|

79948

|

80383

|

82290

|

81445

|

101,9

|

|

Зерновые

и зернобобовые культуры

|

46660

|

47900

|

47007

|

47504

|

47884

|

102,9

|

|

Яровые

зерновые и зернобобовые культуры

|

29234

|

29178

|

29437

|

29134

|

30613

|

105

|

|

Технические

культуры

|

15896

|

15485

|

17811

|

19919

|

18899

|

119

|

|

Масличные

культуры

|

14615

|

14398

|

16623

|

18728

|

17693

|

121

|

|

Картофель

и овощебахчевые культуры

|

1906

|

1812

|

1708

|

1690

|

1662

|

87

|

|

Кормовые

культуры

|

15425

|

14751

|

13857

|

13177

|

13000

|

84

|

|

Площадь

чистых паров

|

11556

|

11699

|

11326

|

10384

|

10638

|

20

|

Посевная площадь сельскохозяйственных культур незначительно увеличилась (+2%) по сравнению с 2019 годом. Однако, наблюдаются существенные структурные изменения площади под картофелем и овощебахчевыми культурами, они сократились на 13%, составив 0,2 млн. га. Посевы кормовых культур уменьшились на 16%, до 1,3 млн. га (таблица 2).

Регрессия в производстве картофеля и овощебахчевых культур обусловлена различными факторами. К ним можно отнести: нарушение цепочек поставок семенного материала иностранного производства, дефицит специализированного оборудования вследствие ухода международных поставщиков. Серьезной проблемой является и дефицит кадров.

Для решения обозначенных проблем, на наш взгляд, требуется разработка комплексной системы государственных мер, направленных на экономическое стимулирование сельхозпроизводителей, внедрение механизмов устойчивого землепользования, развитие институтов управления земельными ресурсами. Особое внимание необходимо уделить реанимации научно-обоснованных систем земледелия, в последнее время практически забытых большинством сельскохозпроизводителям. Такие меры позволят обеспечить как экономическую эффективность сельхозпроизводства, так и сохранение долгосрочного продуктивного потенциала земельных ресурсов.

Экономическая теория предполагает, что расширение воспроизводства основных фондов должно осуществляться только через интенсивное развитие. Финансирование данного процесса может осуществляться через реинвестирование прибыли, привлечение заемного капитала, целевое бюджетное финансирование. Динамика фондообеспеченности и фондовооруженности в сельском хозяйстве Российской Федерации отражает процесс технологической модернизации отрасли, однако характеризуется существенными диспропорциями между стоимостными и натуральными показателями.

Таблица 3 Динамика фондообеспеченности и фондовооруженности в сельском хозяйстве Российской Федерации

|

Показатель

|

Годы

|

Отношение 2023 к 2019,%

| ||||

|

2019

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

| ||

|

Площадь

сельскохозяйственных угодий, га млн.

|

193351

|

193457

|

193 516

|

193 601

|

193 691

|

100

|

|

Стоимость

производственных основных фондов сельскохозяйственного назначения, тыс. руб.

|

6 575346

|

6908487

|

8 006296

|

8 502698

|

9 145481

|

139

|

|

Среднегодовая

численность работников, чел.

|

478100

|

455360

|

449060

|

446570

|

440790

|

92

|

|

Фондовооруженность,

тыс. руб.

|

1375

|

1 517

|

1789

|

1904

|

2062

|

150

|

|

Фондообеспеченност,

тыс. руб.

|

3 400

|

3571

|

4137

|

4392

|

4722

|

139

|

Проведенный анализ статистических данных выявил следующие тенденции развития агропромышленного комплекса (таблица 3):

- положительная динамика стоимостных показателей. Так стоимость производственных основных фондов сельхозназначения возросла на 139%, в 2023 году составляет 9 145, 481 млн. рублей;

- ухудшение качественных характеристик: например коэффициент износа увеличился на 7,3 процентных пункта и достиг уровня 47,8% в 2023 году.

Анализ показал, что ключевыми проблемами производственной эффективности является технологическая составляющая (прогрессирующий физический износ оборудования, снижение технической надежности). Серьезной проблемой являются и факторы ресурсного обеспечения: недостаточная фондообеспеченность, дефицит фондовооруженности труда.

В результате происходит повышенная эксплуатационная нагрузка на машинно-тракторный парк, ускоренная амортизация техники, риск потерь урожайности вследствие нарушения агротехнических сроков.

Выявленные тенденции свидетельствуют о необходимости разработки комплексной программы модернизации материально-технической базы сельского хозяйств. Отметим, что в настоящий момент «рентабельность сельского хозяйства составляет 18,9%» [3](Zaborskaya, 2018).

Необходимо применение мер, включающих механизмы: ускоренного обновления основных фондов, совершенствования системы технического обслуживания, оптимизации структуры производственных мощностей.

Отметим, что положительная динамика стоимостных показателей не сопровождалась ростом физического объема основных средств. За пятилетний период количество тракторов в эксплуатации сократилось на 9195 единиц, в относительном выражении уменьшение составило 96% (таблица 4).

Таблица 4 Основные виды техники в сельскохозяйственных организациях, на конец года, тыс. штук

|

Показатели

|

Годы

|

Отклонение

2023г. к 2019 г., в %

| ||||

|

2019

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

| ||

|

Тракторы

|

206,7

|

203,6

|

198,3

|

196,7

|

197,6

|

95,6

|

|

Плуги

|

56,9

|

56,7

|

55,2

|

54,7

|

54,7

|

96,1

|

|

Культиваторы

|

82,6

|

81,2

|

78,4

|

77,5

|

77,2

|

93,5

|

|

Сеялки

|

74,8

|

70,9

|

66,7

|

64,1

|

62,4

|

83,4

|

|

Комбайны:

|

55,0

|

53,9

|

52,6

|

52,3

|

53,6

|

97,4

|

|

зерноуборочные

|

0,6

|

0,6

|

0,6

|

0,7

|

0,7

|

167

|

|

кукурузоуборочные

|

0,2

|

0,2

|

0,2

|

0,2

|

0,2

|

100

|

|

льноуборочные

|

2,0

|

1,9

|

1,8

|

1,8

|

1,8

|

90

|

|

картофелеуборочные

|

11,8

|

11,4

|

10,9

|

10,7

|

10,6

|

89,2

|

Продолжение таблицы 4

|

кормоуборочные

|

2,1

|

1,9

|

1,9

|

1,8

|

1,9

|

90,4

|

|

Свеклоуборочные

машины (без ботвоуборочных)

|

29,8

|

29,3

|

28,7

|

28,4

|

28,5

|

95,6

|

|

Косилки

|

19,5

|

18,7

|

18,2

|

18,3

|

18,3

|

98,8

|

|

Пресс-подборщики

|

19,1

|

19,1

|

19,3

|

20,4

|

21,1

|

2

п.п.

|

|

Жатки

валковые

|

6,4

|

6,7

|

7,1

|

7,5

|

7,9

|

1,5

п.п.

|

|

Дождевальные

и поливные машины и установки

|

15,7

|

16,1

|

16,2

|

16,6

|

17,1

|

1,4

п.п.

|

|

Машины

для внесения в почву органических удобрений:

|

|

|

|

|

|

|

|

твердых

|

4,5

|

4,6

|

4,6

|

4,6

|

4,6

|

0,1

п.п.

|

|

жидких

|

4,1

|

4,1

|

4,1

|

4,4

|

4,8

|

151

|

|

Опрыскиватели

и опылители тракторные

|

24,3

|

24,8

|

25,1

|

26,0

|

27,1

|

116

|

|

Доильные

установки и агрегаты

|

21,9

|

21,3

|

20,0

|

19,6

|

19,2

|

87,7

|

Выявленные диспропорции свидетельствуют о нарастании экстенсивного характера воспроизводства основных фондов. Существуют противоречия между стоимостной и натуральной формами учета ресурсов, а также сохранены тенденции физического старения материально-технической базы. Полученные результаты требуют пересмотра подходов к оценке эффективности использования производственного потенциала сельского хозяйства с учетом как стоимостных, так и натуральных показателей.

Статистические данные свидетельствуют о неоднородной динамике технического оснащения аграрного сектора за рассматриваемый период. Положительная динамика наблюдается в следующих категориях техники: зерноуборочные комбайны (+16,7%), пресс-подборщики (+6,1%), валковые жатки (+23,5%), машины для внесения твердых органических удобрений (+15,1%), тракторные опрыскиватели и опылители (+11,6%). Отрицательная динамика зафиксирована по картофелеуборочным комбайнам (-10%) и сеялкам (-16,6%).

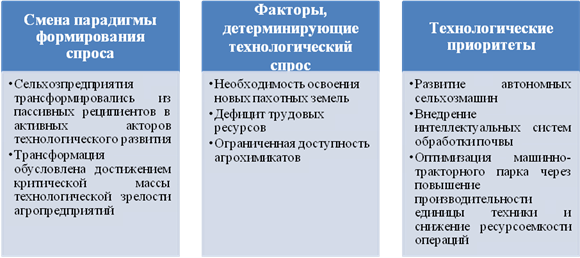

Наблюдаемая в последние годы реструктуризация рыночных механизмов спроса на агротехнику отражает фундаментальные изменения являющиеся ответом на современный вектор развития экономики в целом: импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности в условиях санкционных изменений (рисунок 1).

Рисунок

1. Изменения в рыночных механизмах функционирования аграрной экономики

Рисунок

1. Изменения в рыночных механизмах функционирования аграрной экономики

Источник: составлено автором

Указанная рыночная трансформация свидетельствует о переходе агропромышленного комплекса на новую стадию технологического развития. Ключевым драйвером модернизации выступают сами сельхозпроизводители, формирующие спрос на «инновационные технические решения в условиях ресурсных ограничений» [4]( Kolotova et al., 2024).

В контексте комплексной трансформации агропромышленного сектора процесс технологического обновления производственных активов сталкивается с рядом существенных ограничений. К финансовым барьерам относятся: капиталоемкость приобретения современных технических средств, длительный период окупаемости инвестиций в технологическое перевооружение. Техническое состояние парка также затрудняет процесс обновления. Критический уровень физического износа оборудования, высокие эксплуатационные затраты на поддержание работоспособности все это приводит к снижению производительности и эффективности использования.

В структуре основных производственных фондов в 2023 году наибольший удельный вес занимали пассивные основные средства.

Таким образом, необходима разработка целевых программ технического переоснащения, совершенствование механизмов субсидирования, оптимизация структуры основных фондов. Выявленные тенденции требуют комплексного подхода к модернизации материально-технической базы и кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Чрезвычайно важное значение в ресурсном потенциале имеет человеческий капитал. В последнее время этот термин используется чаще дефиниции «трудовые ресурсы». Это связано с тем, что термин «трудовые ресурсы» отражает количественную характеристику трудоспособного населения. В тоже время, понятие «человеческий капитал» акцентирует на качественные аспекты: образовательный уровень, профессиональные компетенции, инновационный потенциал, адаптационные способности. Это особенно значимо для аграрного сектора, где технологическая трансформация требует принципиально новых компетенций работников.

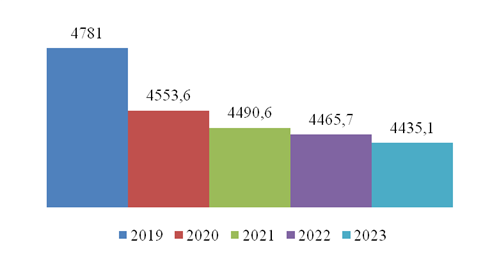

Рисунок 2..Среднегодовая численность занятых в России по виду экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», тыс. человек за 2019 – 2023 год.

Данные за 2023 год свидетельствуют о сохраняющемся дефиците трудовых ресурсов в аграрном секторе, где уровень вакансий достигает 7,2% от общей потребности в рабочей силе. Проведенный анализ выявил диспропорции в обеспеченности кадрами. Наблюдается устойчивая отрицательная тенденция по массовым рабочим профессиям. В тоже время, отмечается относительная стабильность в обеспеченности управленческими и специализированными кадрами.

Проблемы воспроизводства трудового потенциала заключаются в существенном разрыве в уровне оплаты труда по сравнению с другими отраслями экономики. Отмечается системное снижение конкурентоспособности аграрного сектора на рынке труда.

Сравнительный анализ свидетельствует о значительном отставании российского АПК по показателям производительности труда от развитых стран, причем в отдельных сегментах это отставание носит кратный характер. Данная ситуация требует разработки комплексных мер по модернизации системы оплаты труда, совершенствовать организацию труда по средствам внедрения прогрессивных технологий, а также развивать систему профессиональной подготовки кадров.

Выявленные тенденции подчеркивают необходимость кардинального пересмотра подходов к управлению человеческими ресурсами в аграрном секторе экономики.

Основой конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций в современных условиях является активное внедрение инновационных решений, которые способствуют эффективному и постоянному обновлению производства, опираясь на достижения науки, техники, а также на передовой опыт как отечественных, так и зарубежных коллег. При этом «более трети показателей экономической эффективности в сельском хозяйстве зависит от уровня освоения инновационных технологий» [2] (Antsiferova at al., 2022).

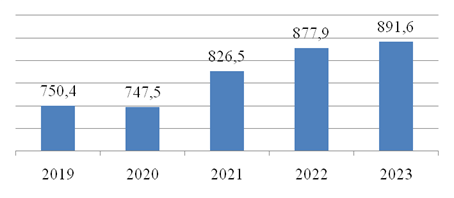

Успешное развитие сельского хозяйства зависит, от размера инвестиций и государственной поддержки. В сельском хозяйстве инвестиционная деятельность является «процессом простого или расширенного воспроизводства средств производства, а также осуществление инвестиций в экономические объекты и процессы [5](Kravchenko et al., 2022).

На протяжении последних лет объем инвестиций в сельское хозяйство стабильно растет (рисунок 3).

Рисунок 3 Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, млрд. руб.

Проведенный анализ свидетельствует, что трансформация институциональной среды агропромышленного комплекса через модификацию ключевых параметров может существенно повысить инвестиционную привлекательность отрасли. К числу наиболее значимых факторов относятся институциональные преобразования, технологическую модернизацию и финансовые инновации.

Реализуются несколько стратегий инвестиционного обеспечения отрасли: создание национальной системы инновационного развития сельского хозяйства, формирование оптимальной структуры национальной структуры инновационного развития сельского хозяйства, интеграция вузовской науки и сельскохозяйственного производства, развитие инвестиционных взаимосвязей в стране [8](Starkova, 2022).

Сельскохозяйственное производство характеризуется высокой степенью системной сложности и стохастичностью производственных процессов. Внедрение современных технологических решений позволяет минимизировать производственные риски, оптимизировать ресурсопотребление, снизить антропогенную нагрузку на агроэкосистемы.

В контексте современных экономических реалий технологическая модернизация отрасли выступает ключевым фактором повышения конкурентоспособности отечественного АПК, реализации стратегии импортозамещения, обеспечения продовольственного суверенитета.

Несмотря на указанные вызовы, российский агропромышленный комплекс демонстрирует высокую адаптивность к рыночным условиям, значительный технологический прогресс, конкурентные позиции на мировом рынке.

К концу исследуемого периода отмечается обострение системных проблем. К ним относится рост себестоимости производства вследствие удорожания материально-технических ресурсов, дефицит квалифицированных кадров, технологическая зависимость по критическим позициям. Это актуализируют необходимость разработки комплексной стратегии устойчивого развития отрасли, сочетающей технологическую модернизацию, кадровое обеспечение, финансовую поддержку, институциональные преобразования.

Заключение

Подводя итог нашему исследованию отметим, что основными ограничениями развития агропромышленного комплекса РФ является технологическая изоляция от мировых инновационных процессов, которая создает существенный барьер для модернизации отрасли.

К структурным проблемам отрасли относятся: кадровый дефицит, обусловленный демографическими диспропорциями, низкой привлекательностью труда, недостаточной профессиональной мобильностью. Инфраструктурный кризис вызван физическим и моральным износом основных фондов, а также низкой производительностью труда.

Для прорывного развития агропромышленного комплекса необходимо обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на эффективное вовлечение в оборот назначения и развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации, а также на формирование единой цифровой базы, позволяющей агрегировать все необходимые данные о состоянии отраслей, подотраслей и направлений указанных комплексов.

По нашему мнению, необходимо активизировать стратегические направления модернизации. Требуется реализация комплексной программы институциональных преобразований, включающие в себя создание национальной системы технологического трансфера, развитие цифровых платформ, формирование интегрированных цепочек сбыта, а также совершенствование финансовых инструментов поддержки.

Сельское хозяйство выполняет системообразующую функцию, в связи с этим необходимо развитие системы мониторинга и прогнозирования, диверсификацией производственной структуры, сбалансированностью факторов производства

Анализ состояния производственного ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций показал, что преодоление системных ограничений требует реализации скоординированной политики, сочетающей ряд факторов. К ним относится и технологическая модернизация, и институциональные преобразования, а также инвестиционную активность и человеческий капитал. Такая трансформация позволит сформировать конкурентоспособную модель агропродовольственной системы, соответствующую вызовам новой экономической реальности.

Источники:

2. Анциферова О.Ю., Сутормина Е.С. Инновационная деятельность сельскохозяйственных организаций Тамбовской области: тенденции и перспективы // Наука и образование. – 2022. – № 4.

3. Заборская Е.В. Современное состояние капитальных вложений в промышленном секторе экономики // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 5. – c. 349-352.

4. Колотова А.С., Матчин Н.А., Уткин А.И. Сельское хозяйство как основной драйвер развития в условиях новых геоэкономических вызовов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2024. – № 1(76). – c. 177-182.

5. Кравченко Т.С., Бухвостов Ю.В., Семенов И.М. Инвестиции в российский агропромышленный комплекс как основа его развития // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты: Сборник научных статей 12-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 2022. – c. 172-177.

6. Крастинь О.П., Годман И. Регрессионное моделирование при решении экономических задач // Экономикаа сельского хозяйства. – 1984. – № 1. – c. 58-63.

7. Свободин В.А. Интенсификация и эффективность сельскохозяйственного производства. - М.: Росагропромиздат, 1988. – 37 c.

8. Старкова О. Основные фонды сельского хозяйства в Российской Федерации // The Scientific Heritage. – 2022. – № 82-4(82). – c. 63-66. – doi: 10.24412/9215-0365-2022-82-4-63-66.

9. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 30.03.2025).

Страница обновлена: 15.02.2026 в 20:47:45

Download PDF | Downloads: 23

Assessment of the production resource potential of agricultural companies in the Russian Federation

Antsiferova O.Y., Kolotova A.S.Journal paper

Food Policy and Security

Volume 12, Number 2 (April-June 2025)

Abstract:

The article provides a thorough evaluation of the production resources available to agricultural companies in the Russian Federation. The authors explore the key components of the agricultural sector's resource base, including land, labor, technology, and finances. Using statistical data and economic analysis methods, the authors identify the main trends in the resource potential of Russia's agro-industrial complex in recent years. The article formulates recommendations for the complex's rational use and development.

Keywords: production potential, resource provision, agricultural company, land resources, labor resources, technical equipment, production efficiency

JEL-classification: O13, P32, O18, O15

References:

Andriychuk V.G. (2023). Improving the efficiency of agro-industrial production K.: Urozhay.

Antsiferova O.Yu., Sutormina E.S. (2022). Innovative activity of agricultural organizations of the Tambov region: trends and prospects. Science and education. 5 (4).

Kolotova A.S., Matchin N.A., Utkin A.I. (2024). Agriculture as the main driver of development in the context of new geo-economic challenges. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. (1(76)). 177-182.

Krastin O.P., Godman I. (1984). Regression modeling in solving economic problems. Ekonomikaa selskogo khozyaystva. (1). 58-63.

Kravchenko T.S., Bukhvostov Yu.V., Semenov I.M. (2022). Investments in the Russian agro-industrial complex as the basis for its development Trends in the development of modern society: managerial, legal, economic and social aspects. 172-177.

Starkova O. (2022). Basic funds of agriculture in the russian federation. The Scientific Heritage. (82-4(82)). 63-66. doi: 10.24412/9215-0365-2022-82-4-63-66.

Svobodin V.A. (1988). Intensification and efficiency of agricultural production M.: Rosagropromizdat.

Zaborskaya E.V. (2018). The current state of capital investments in the industrial sector of the economy. Innovation and Investment. (5). 349-352.