The digital economy: towards a strategy for the future in the context of economic security

Lev M.Yu.1, Leshchenko Yu.G.1

1 Институт экономика РАН, Центр исследования проблем государственного управления, Russia

Download PDF | Downloads: 32 | Citations: 81

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=42676073

Cited: 81 by 30.01.2024

Abstract:

Digitalization is the result of what the economists studying scientific progress and technical changes call a general-purpose technology, i.e. one that has the ability to constantly transform, gradually expanding and increasing productivity in all sectors and industries.

This paperwork explores the experience of leading countries where digital technologies can be transformational for development, as well as bringing economic and social benefits to people, businesses, and governments. The current state of the Russian digitalization market in comparison with foreign countries is analyzed. The authors' definition of the digital economy is formulated and justified.

The authors pay special attention to the risks of digitalization of the Russian economy in the system of threats and challenges to the country's economic security and propose a number of measures, including constant monitoring of indicators and criteria that allow quickly leveling the threshold values of the economic security indicators of the country and its regions. The main risks in the implementation of digital technologies are identified and their characteristics are given.

The practical significance of the work is to study the economic and institutional features of interaction between the state and society in the digital economy in the framework of the functioning of the economic security system.

Keywords: digitalization of the economy, digital technologies, socio-economic development, risks, threats, economic security

JEL-classification: O31, O32, O33, H56

Введение

Актуальность авторского исследования вызвана тем, что развитие цифровой экономики несет в себе потенциал, научное понимание и практическое применение которого необходимо для оценки (на национальном и на мировом уровнях) социально-экономических трансформаций в системе экономической безопасности.

Большой вклад в изучение цифровой экономики внесли следующие эксперты и ученые: Касперская Н.И. [9] (Kasperskaya, 2018), Караваева И.В. [8] (Karavaeva, Lev, 2019), Лев М.Ю. [11] (Lev, Leshchenko, 2019), Ленчук Е.Б. [12] (Lenchuk, 2019), Кузьминов Я. И. [3], Абдрахманова Г. И. [3], Гохберг Л. М. [3] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 2018), Burden Adam [18], Hopkins Claire [19] и многие другие.

Однако, ввиду многогранности проблемы, остается еще много теоретических и практических аспектов в ее исследовании (например, недостаточно исследованы экономические и социальные аспекты функционирования системы цифровых государственных услуг).

Целью работы является выявление социально-экономических отношений, возникающих в процессе формирования пространства цифровой экономики в ракурсе обеспечения экономической безопасности, раскрывающие сущность и специфику феномена – цифровизации.

В качестве методов исследования применяются количественный и качественный анализ статистических данных, затрагивающих формирование цифровой экономики РФ.

Выводы и результаты заключается в обосновании развития системы цифровых продуктов и услуг, которая будет способствовать ослаблению конфликта интересов между государством и обществом.

*****

За последние десятилетия произошла стремительная цифровая трансформация, которая привела к изменениям в бизнесе, обществе и мировой экономике. После глобального кризиса 2008–2009 годов цифровая индустрия стала одним из самых динамичных и перспективных сегментов в мировой экономике. Тем не менее, миру не хватает равновесия между выгодами и рисками в цифровой среде, что объясняет необходимость глобального управления в этой сфере. Цифровая экономика масштабна – у нее нет границ, природа этой экономики порождает уникальные задачи относительно того, как регулировать ее и как управлять ею.

В настоящее время Россия находится в начале глобальной трансформации, которая характеризуется слиянием цифровых, физических и биологических систем таким образом, что это изменяет управление экономикой. Эта трансформация, которая строится на инфраструктуре цифровой революции, и то, как производится, потребляется и происходит взаимодействие друг с другом.

Фундаментальный и глобальный характер этой революции создает новые угрозы, связанные с нарушениями, затрагивающие рынки труда, неравенство доходов, криминогенность, а также системы социальных ценностей и этические нормы.

Цифровая экономика генерирует высокие темпы прогресса, быстрые инновации и широкое применение. По оценкам исследований компании Accenture [1], «цифровая трансформация первой десятки экономик мира составила уже 1,36 триллиона долларов США, а в странах «большой двадцатки» 4,2 триллиона долларов США и обеспечивает до 8 % внутреннего валового продукта (ВВП), способствуя росту и созданию рабочих мест» [20, с. 2062] (Isaeva, Leshchenko, 2019, р. 2062).

«В странах ОЭСР цифровая экономика составляет около 6 % ВВП благодаря значительному конкурентному преимуществу в цифровых услугах и платформах роста цифровой экономики» [18].

«Цифровая экономика Великобритании имеет самую большую долю – около 10 % ВВП» [19].

Вклад цифрового сектора в экономику России невелик в сравнении с экономиками развитых стран. Так, «в 2018 году его доля составила 3 % ВВП» [6].

В аналогичный период «в большинстве развитых стран размер цифрового сектора в среднем составил 6–9 % ВВП (например, Франция – 5,7 %, Германия – 6,3 %, США – 7,4 %, Швеция – 8,6 %)» [7].

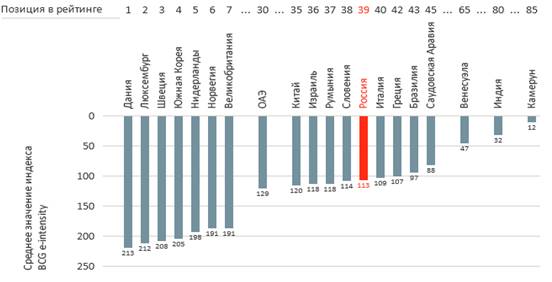

На рисунке 1 представлена позиция России в международном рейтинге развития цифровой экономики за 2018 год.

Рисунок 1. Место России в международном рейтинге развития цифровой экономики

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника [3] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 2018).

Расширение возможностей для бизнеса

Многочисленные работы, проводимые зарубежными исследователями, констатируют, что электронная торговля повышает возможности трудоустройства, так как интернет позволяет многим небольшим компаниям участвовать в мировой торговле, что ведет к расширению участников и возможностей для бизнеса.

Развитие платформ электронной коммерции создает новую группу микро-предпринимателей, которые могут получить доступ к мировым рынкам, который раньше был невозможен, создавая дополнительные рабочие места в компаниях.

Цифровые технологии обладают почти идеальной прозрачностью, позволяя легко сравнивать цены, уровни обслуживания и производительность продукта. Из чего следует, что цифровые технологии, лежащие в основе конкурентных направлений, могут и не быть новыми, но они используются для достижения нового эффекта.

Поскольку цифровые технологии снижают операционные издержки, производственно-сбытовые цепочки дезагрегируются. Сторонние продукты и услуги – в сущности, быстро интегрируются в существующие пробелы. Например, Amazon, предлагает бизнес-логистику, онлайн-магазины розничной торговли и ИТ-услуги. Однако, многим предприятиям может быть невыгодно создавать эти функции, поэтому они просто включают существующее предложение в свои цепочки создания стоимости.

В США, например, зарегистрированные инвестиционные консультанты стали самым быстрорастущим сегментом инвестиционно-консультативного бизнеса. Они расширяются так быстро, по мере того, как они используют готовые системы (включая учетную и операционную инфраструктуру), которые предоставляют им все необходимые возможности. В то время, как все больше нишевых провайдеров получают доступ к новым платформам, конкуренция усиливается.

По данным журнала Forbes, 125 000 крупных организаций, начавших свою работу 2017 г. в области цифрового бизнеса, ожидают увеличение доходов от цифровых технологий к 2020 году более чем на 80 % (компании, которые адаптируют цифровые технологии, на 26 % более прибыльны, чем их коллеги из отрасли).

Использование цифровых технологий в организациях по видам экономической деятельности в России представлено в таблице 1.

Таблица 1

Использование цифровых технологий в организациях по видам экономической деятельности, % (2018)

|

Вид

экономической деятельности

|

Интернет

|

«Облачные»

сервисы

|

RFID-технологии

|

ERP-системы

|

Электронные

продажи с использованием специальных форм, размещенных на вебсайте

/ в экстранете, EDI-систем

|

|

Предпринимательский

сектор (всего)

|

80,5

|

20,5

|

5,8

|

17,3

|

12,6

|

|

Добыча

полезных ископаемых

|

88,8

|

17,7

|

10,3

|

24,5

|

7,3

|

|

Обрабатывающие

производства

|

91,3

|

23,2

|

8,7

|

22,1

|

19,3

|

|

Производство

и распределение электроэнергии, газа и воды

|

80,1

|

16,2

|

4,4

|

13,3

|

9,4

|

|

Строительство

|

85,0

|

21,6

|

5,6

|

8,1

|

9,7

|

|

Оптовая

и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования

|

91,6

|

25,7

|

7,8

|

32,6

|

21,3

|

|

Гостиницы

и рестораны

|

75,3

|

27,5

|

7,5

|

12,2

|

17,9

|

|

Транспорт

|

72,9

|

16,5

|

6,2

|

14,4

|

9,8

|

|

Связь

|

89,9

|

31,2

|

8,9

|

33,6

|

24,8

|

|

Операции

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

|

69,9

|

16,9

|

3,2

|

7,3

|

5,1

|

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника [3] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 2018).

Из таблицы 1 очевидны направления развития цифровых технологий по видам экономической деятельности, которые наиболее важны для развития экономики.

Большая часть российского сектора цифровой экономики приходится на оптовую и розничную торговлю – 91,6 %, обрабатывающие производства – 91,3 %, систему связи, доступа к сети интернет – 89,9 % при этом со значительной долей государства.

Вместе с тем серьезное отставание наблюдается в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 69,9 %, транспорта – 72,9 %, гостиничных услуг и ресторанного бизнеса – 75,3 %.

Таким образом, стратегическим направлением в развитии цифровых технологий должно стать стимулирование «слабых» отраслей, безусловно не забывая продолжать развивать уже относительно «продвинутые» отрасли.

Несмотря на ряд высоких показателей цифровизации, Россия отстает по качественным показателям вовлеченности граждан и бизнеса. В России наблюдается довольно низкий уровень использования цифровых технологий в ключевых аспектах социально-экономической жизни. По сравнению со странами ЕС в России в 2 раза меньше доля организаций, использующих системы планирования ресурсов (ERP), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и радиочастотную идентификацию (RFID) (табл. 2).

Таблица 2

Использование цифровых технологий в организациях

по странам, % (2018)

|

Страна

|

Интернет

|

Облачные

сервисы |

RFID -технологии

|

ERP -системы

|

Электронные

продажи с использованием специальных форм, размещенных на вебсайте

/ в экстранете,

EDI-систем |

|

Россия

|

81

|

21

|

6

|

17

|

13

|

|

Австрия

|

98

|

17

|

19

|

40

|

15

|

|

Бразилия

|

98

|

…

|

…

|

27

|

…

|

|

Великобритания

|

94

|

35

|

8

|

19

|

19

|

|

Германия

|

95

|

16

|

16

|

38

|

26

|

|

Греция

|

85

|

9

|

7

|

37

|

10

|

|

Испания

|

97

|

18

|

15

|

46

|

19

|

|

Италия

|

94

|

22

|

13

|

37

|

8

|

|

Кипр

|

96

|

15

|

14

|

35

|

13

|

|

Латвия

|

97

|

8

|

9

|

25

|

8

|

|

Люксембург

|

97

|

19

|

18

|

41

|

9

|

|

Португалия

|

96

|

18

|

11

|

40

|

19

|

|

Республика

Корея |

99

|

…

|

…

|

36

|

9

|

|

Финляндия

|

100

|

57

|

23

|

39

|

18

|

|

Чешская

Республика |

98

|

18

|

8

|

28

|

27

|

|

Швеция

|

97

|

48

|

12

|

31

|

27

|

|

Япония

|

95

|

…

|

…

|

…

|

24

|

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника [3] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 2018).

Анализ данных, представленных в таблице 2, свидетельствует о значительном отставании России при использовании цифровых технологий от ведущих и зарубежных стран в среднем по: Интернету на 15–20 %; RFID-технологиям – 50–60 %; ERP –системам – 60–70 %.

Совершенствование государственных услуг

Как подчеркивает исследование MGI [21] «инновационные правительства упрощают доступ граждан к государственным услугам» и переходят от простого администрирования услуг к регулярному привлечению и расширению прав и возможностей граждан участвовать в разработке и предоставлении этих услуг. Это помогает не только расширить выбор, но и повысить производительность правительства и эффективность государственного управления.

В России первое место по использованию механизма получения государственных услуг в электронной форме занимает Московская область (92,5 %), второе – Ямало-Ненецкий автономный округ (93,5 %), третье – Республика Татарстан (89,7 %), (табл. 3).

Максимальный рост доли пользователей электронных государственных услуг зафиксирован в Красноярском крае (с 31,5 до 83,0 %), в Республике Мордовия (с 40,9 до 74,0 %) и в г. Москве (с 64,3 до 73,6 %) (табл. 3).

Хуже всего ситуация с государственными слугами в электронном виде наблюдается в Дагестане (38,7 %) и Еврейской автономной области (37,0 %) (табл. 3).

Таблица 3

Население, получавшее государственные и муниципальные услуги

через интернет по субъектам РФ, %

|

Субъект РФ

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019, октябрь

|

|

Московская

область

|

41,6

|

44,0

|

86,2

|

88,1

|

92,5

|

|

Ямало-Ненецкий

автономный округ

|

52,7

|

40,4

|

86,1

|

90,0

|

93,5

|

|

Республика

Татарстан

|

65,2

|

79,7

|

81,4

|

84,8

|

89,7

|

|

Красноярский

край

|

31,5

|

31,8

|

80,4

|

82,0

|

83,0

|

|

Республика

Мордовия

|

40,9

|

60,7

|

71,9

|

72,5

|

74,0

|

|

г.

Москва

|

64,3

|

65,3

|

69,7

|

70,5

|

73,6

|

|

Кабардино-Балкарская

Республика

|

15,3

|

38,1

|

67,7

|

69,5

|

72,7

|

|

Ставропольский

край

|

28,0

|

60,1

|

66,2

|

67,8

|

69,5

|

|

Калининградская

область

|

58,4

|

49,5

|

65,8

|

66,7

|

67,7

|

|

Карачаево-Черкесская

Республика

|

15,0

|

19,3

|

61,3

|

65,5

|

67,8

|

|

г.

Санкт-Петербург

|

40,6

|

49,0

|

58,6

|

65,0

|

67,0

|

|

Ленинградская

область

|

51,0

|

39,1

|

57,4

|

58,0

|

63,0

|

|

Сахалинская

область

|

40,5

|

42,9

|

57,2

|

58,0

|

59,5

|

|

Чеченская

Республика

|

40,3

|

53,5

|

54,0

|

55,0

|

56,0

|

|

Республика

Саха (Якутия)

|

23,6

|

38,3

|

46,2

|

50,0

|

51,0

|

|

Мурманская

область

|

37,5

|

31,5

|

45,6

|

46,8

|

47,7

|

|

Республика

Крым

|

16,0

|

23,0

|

41,4

|

41,6

|

42,0

|

|

Тверская

область

|

24,0

|

26,4

|

40,0

|

40,5

|

41,6

|

|

Республика

Дагестан

|

3,0

|

22,3

|

38,3

|

38,5

|

38,7

|

|

Еврейская

автономная область

|

16,1

|

16,0

|

36,4

|

36,8

|

37,0

|

Источник: составлено авторами по материалам Росстата [15].

Таблица 4

Население, получавшее государственные услуги через интернет по странам, 2018, %

|

Страна

|

Значение

показателя |

|

Великобритания

|

95 %

|

|

Австралия

|

93 %

|

|

Корея

|

89 %

|

|

Сингапур

|

87 %

|

|

Финляндия

|

85 %

|

|

Швеция

|

76 %

|

|

Новая

Зеландия

|

73 %

|

|

Япония

|

71 %

|

|

США

|

70 %

|

|

Италия

|

68 %

|

|

Россия

|

44 %

|

|

Канада

|

40 %

|

|

Уругвай

|

37 %

|

|

Украина

|

31 %

|

|

Мавритания

|

28 %

|

|

Беларусь

|

25 %

|

|

Молдова

|

18 %

|

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника [3] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, 2018).

Роль правительства в содействии цифровой экономике

Странам важно быть стратегически ориентированным в определении национальных приоритетов цифровых инициатив и проектов, которые могут дать преимущество в условиях растущей конкуренции в мире цифровых технологий. Для этого необходимы инновационные способы стимулирования цифровизации экономики для внедрения прогрессивной политики, формирования новых институтов и изучения способов борьбы с новыми рисками и угрозами в отношении экономической безопасности.

Управление цифровыми преобразованиями и создание цифровой экономики ставят перед правительствами многочисленные задачи. Проблемы возникают из‑за того, что инвестиции в цифровые технологии и большие данные требуют новых компетенций от всех участников экономики. Тем не менее, инвестиции в цифровой сектор не обеспечивают обещанные цифровые дивиденды. Такие инвестиции должны дополняться согласованием с новыми стратегиями развития, новыми политиками и новыми институтами, где государство должно играть соответствующую роль.

По мере ускорения технологий 5–10-летний цикл разработки политики перестал быть актуальным. «Правительствам необходимо постоянно пересматривать политику, связанную с технологиями, которую часто необходимо разрабатывать гибкими способами, чтобы идти рука об руку с инновациями, основанными на информационно коммуникационных технологиях, и создавать экономические возможности для отраслей, которые будут опираться на прорывные технологии» [13, с. 306] (Leshchenko, 2019, р. 306).

Потребность в новых типах институтов в условиях цифровой эры

Прорывные технологии требуют совершенно радикальных институциональных структур и подходов. Ряд стран создали новые структуры управления и уже пытаются опробовать «предвидение» в целях выявления возможностей и угроз из‑за горизонтальных технологий и тенденций. Примерами являются Европейская стратегия и система анализа политики (ESPAS), сингапурский Центр стратегии будущего, управление форсайтом Великобритании, французский Центр стратегического анализа (CAS). Этот список не является исчерпывающим.

Кроме того, академические учреждения, такие как «Сингапурская школа государственной политики им. Лью Куан Ю» [22] и «Научно-технический институт Республики Корея» [10], имеют программы стратегического предвидения, направленные на создание передовых исследовательских возможностей и потенциала, а также оказание помощи правительствам в этих областях.

В России Аналитический Центр при Правительстве РФ выполняет функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О системе управления реализацией программы Цифровая экономика РФ» № 1030 от 28.08.2017, утверждены функциональная структура системы управления реализацией программы и правила разработки и реализации планов мероприятий по реализации программы» [2].

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» является крупнейшим национальным провайдером цифровых сервисов, который в начале января 2019 г. запустил в эксплуатацию резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства; в нем размещены наиболее значимые элементы инфраструктуры электронного правительства, такие как Единый портал государственных услуг, Единая система идентификации и аутентификации, система межведомственного электронного взаимодействия, Единая система нормативной справочной информации» [5].

Теперь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании расположения Федерального центра обработки данных, пользовательские запросы будут перенаправлены в резервный центр обработки данных.

Управление талантами и развитие компетенций

«Быстрый рост новых технологий и бизнес-моделей, демографические сдвиги и экономические тенденции будут иметь значительные глобальные последствия и естественно вызовут стресс на рынках труда, поскольку существующие рабочие места меняются, развиваются, а в некоторых случаях исчезают» [11, с. 233] (Lev, Leshchenko, 2019, р. 233).

Кумулятивные изменения на рынках труда ощущаются во всех странах (развитых и развивающихся), хотя их интенсивность варьируется в зависимости от различных обстоятельств. Следовательно, странам необходимо проводить стратегии для быстрого согласования навыков с быстро меняющимся спросом на рынках труда.

Такие подходы могут потребовать создания «ликвидной рабочей силы», которая будет легко адаптироваться и поддаваться изменениям потребностей рынка. В этом контексте странам следует развиваться по следующим направлениям:

- формировать глубокое и детальное понимание местного, регионального и глобального спроса на компетенции;

- создавать механизмы для прогнозирования и удовлетворения этого спроса.

Пример альтернативного подхода для обучения будущей рабочей силы опробован в World Quant University – «первый в своем роде онлайн-университет мирового уровня, предлагающий бесплатные программы магистратуры в области финансов для физических лиц (американский онлайн-университет, имеющий 14 курсов, которые посещают студенты из 75 стран)» [23].

Например, Burning Glass Technologies проводит исследования рынка труда, анализируя сотни миллионов объявлений о вакансиях и карьерных переходах, чтобы получить представление о моделях рынка труда. Такая стратегическая разведка в режиме реального времени может дать важную информацию о том, какие рабочие места наиболее востребованы; конкретные навыки, необходимые работодателям и направления карьеры.

Такой подход является иллюстративным и не отражает окончательного подхода к методологии, которая может быть принята. Фактическая методология проведения такой аналитики должна быть разработана и уточнена на международном уровне.

Риски, связанные с цифровой экономикой в аспекте экономической безопасности

Несмотря на то, что цифровизация имеет первостепенное значение, необходимо учитывать множество нюансов. Но в основе всего этого лежит безопасность, которая является абсолютно фундаментальной. Чтобы полностью реализовать возможности, безопасность должна быть основной частью любой стратегии цифрового преобразования. В настоящее время у нас разнообразный и растущий ландшафт рисков и угроз. а поскольку бизнес становится цифровым, число внешних точек соприкосновения будет только расти, делая их все более уязвимыми.

Цифровая экономика произвела фундаментальное изменение характера рисков и повысила вероятность того, что рынок останется турбулентным, нестабильным и подверженным угрозам экономической безопасности.

«Риск в цифровой экономике» («риск цифровой безопасности») – это категория риска, связанная с использованием, развитием и управлением цифровых технологий в процессе экономической деятельности» [2]. Этот риск может возникнуть в результате сочетания угроз и уязвимости в цифровой среде, подрывая достижение экономических целей, нарушая конфиденциальность, целостность и доступность информации. Риск цифровой безопасности носит динамичный характер, и включает в себя аспекты, связанные с цифровой, экономической и социальной средой, а также людей, вовлеченных в деятельность этих процессов.

Возможности и риски цифровых технологий представлены в таблице 5.

Таблица 5

Возможности и риски цифровых технологий

|

Возможности цифровых технологий

|

Риски внедрения цифровых технологий

|

|

Новые технологии, прорыв в ИИ, интернете

вещей, финтехе, анализе больших данных

|

Быстрое навязывание и заимствование

западных технологий, деградация собственных компетенций

|

|

Новые функции, возможности общения, ускорение

коммуникаций и платежей, новый уровень комфорта

|

Новые уязвимости, закладки, слежка, утечки

персональных данных, потеря тайны личной жизни

|

|

Новые рынки, новые бизнес-модели, новые большие

компании, новые массовые сервисы и информационные услуги

|

Риск быстрого захвата новых рынков

транснациональными компаниями

|

|

Рост производительности труда, рост

эффективности, внедрение ИИ, автоматизация, роботизация

|

Потеря рабочих мест, безработица, социальная

напряженность, возникновение слоя тунеядцев

|

|

«Экономика обмена», исчезновение посредников,

повышение скорости и стандартизации услуг, уберизация медицины,

образования, транспорта, сферы услуг

|

Юридическая неопределенность, этические проблемы,

рост мошенничеств, снижение качества и ответственности, «роботизация»

людей, рост социального отчуждения

|

|

Большие данные, анализ персональных данных,

электронная идентификация и аутентификация личности, электронный двойник

гражданина

|

Исчезновение приватности, навязчивая реклама,

новый цифровой тоталитаризм, утечка персональных данных граждан за границу

к мощным иностранным игрокам

|

|

Инвестиции, стартапы, новые деньги, новые

индустрии, «перелицовка» традиционных индустрий

|

Захват экономики более сильными и богатыми

иностранными игроками. Внешнее управление экономикой

|

Источник: Цифровая экономика и риски цифровой колонизации [9] (Kasperskaya, 2018).

Если с возможностями цифровых технологий более-менее все понятно, то вот риски внедрения имеют еще ряд характерных особенностей (табл. 6).

Таблица 6

Риски внедрения цифровых технологий

|

Риски

|

Характерные

особенности

|

|

Операционные

|

«Плохо

разработанные цифровые технологии могут увеличить ошибки обработки;

неэффективные процедуры надзора могут привести к эксплуатационным сбоям; входные данные, предоставленные разработчиками для обучения алгоритмов, используемых для цифровых технологий могут быть устаревшими; распространение инновационных продуктов и услуг может увеличить сложность предоставления финансовых услуг, что затрудняет управление и контроль операционного риск» [18, с. 2062]. |

|

Финансовые

|

Неправильная

реализация технологий может привести к финансовым и репутационным

потерям организации;

стандарты и правила конфиденциальности данных могут подвергаться риску несоблюдения. |

|

Нормативные

|

Изменения

в законодательстве или нормативных актах могут оказать существенное

влияние на технологии;

некоторые строго регламентированные процессы (например, конфиденциальность данных) могут быть отключены в непредвиденные моменты; неправильные и / или неполные нормативные отчеты, созданные с помощью технологий, могут привести к проблемам с регулированием и дорогостоящим штрафам; технологии могут действовать способами, которые противоречат существующим законам. |

|

Организационные

|

Замена

или перепрофилирование штатных сотрудников может негативно отразится на их

психологическом состоянии;

несоответствие между группами может привести к разрывам в ролях и подотчетности; отсутствие стандартов в отношении внесения изменений в технологиях может помешать изменениям управленческих процессов; одна технология может быть эквивалентной нескольким технологиям, что приводит к риску концентрации. |

|

Технологические

|

Влияние

изменений планового технического обслуживания на существующие ИТ

платформы может потребоваться регрессионное тестирование;

программному обеспечению могут потребоваться учетные данные для доступа к данным системы и приложения; новые технологии могут быть использованы не по назначению (например, для выполнения очистки данных из приложений); данные, предоставленные для освоения новых технологий, могут не иметь значения, что приведет к неверному результату. |

Источник: составлено авторами.

Новые вызовы и угрозы экономической безопасности, связанные с цифровизацией экономики, могут сказываться как на независимости бизнеса, так и на конкурентоспособности предприятий. «Наиболее существенными представляются угрозы, связанные с защитой персональных данных, ростом безработицы, связанного с ростом риска исчезновения ряда профессий и отдельных отраслей, разрыва уровня благосостояния населения, как находящихся в одной стране или регионе, так и в разных» [16] (Senchagov, Gelvanovskiy, Gubin, Ivanov, Karavaeva, Kolpakova, Lev, Obukhov, Pavlov, Rogova, 2016).

В таблице 7 – «Мониторинг развития информационного общества в России» – представлены показатели за период 2015–2019 гг. двух основных направлений: факторы развития и использование информационно коммуникационных технологий для развития.

Таблица 7

Мониторинг развития информационного общества в России, %

|

Факторы

развития

| |||||

|

Наименование

показателя

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

|

Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в

% к ВВП

|

1,1

|

1,1

|

1,11

|

0,9

|

0,8

|

|

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки

сектора ИКТ

|

3,7

|

3,6

|

2,5

|

3,8

|

4,8

|

|

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного

производства и сферы услуг

|

8,4

|

8,5

|

7,2

|

8,3

|

9,5

|

|

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме

экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства и сферы

услуг

|

9,4

|

8,7

|

7,5

|

8,8

|

10,0

|

|

Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности

занятого населения

|

2,0

|

2,0

|

1,7

|

1,9

|

2,1

|

|

Доля организаций, использовавших средства защиты информации,

передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследованных

организаций

|

86.6

|

87.3

|

87,2

|

87,4

|

87,5

|

|

Доля населения, не использующего сеть Интернет по соображениям

безопасности, в общей численности населения

|

0,4

|

0,5

|

0,6

|

0,6

|

0,7

|

|

Использование

ИКТ для развития

| |||||

|

Наименование

показателя

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

|

Доля электронного документооборота между органами

государственной власти

|

44,9

|

40,4

|

50,1

|

49,3

|

50,2

|

|

Доля организаций, использовавших персональные компьютеры

|

92,3

|

92,4

|

92,1

|

91,2

|

90,5

|

|

Доля организаций, имевших веб-сайт, в общем числе

обследованных организаций

|

42,6

|

45,9

|

47,4

|

48,2

|

50,2

|

|

Доля организаций, использовавших электронный обмен данными между

своими и внешними информационными системами

|

59,6

|

62,4

|

63,1

|

64,1

|

65,3

|

|

Доля учреждений здравоохранения, имевших веб-сайт

|

72,1

|

77,0

|

78,5

|

80,2

|

82,3

|

|

Доля учреждений культуры, имевших веб-сайт

|

32,0

|

37,3

|

42,4

|

45,8

|

48,2

|

|

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа

товаров и (или) услуг

|

19,6

|

21,1

|

29,1

|

38,8

|

45,3

|

Источник: составлено авторами по материалам: Мониторинг развития информационного общества в РФ: показатели развития на 2019 год [14].

Анализ показателей факторов развития за период 2015–2019 гг. свидетельствует, что несмотря на значительное увеличение доли внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ с 3,7 % в 2015 году до 4,8 % в 2019 и увеличение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме как отгруженных товаров внутри страны, так и на экспорт организациями промышленного производства и сферы услуг с 8,4, (9,4) % % в 2015 году до 9,5, (10,0) % % в 2019 году, в % к ВВП снизилась с 1,1 % 2015 года до 0,8 % в 2019 году.

По направлению использования ИКТ для развития доля электронного документооборота между органами государственной власти повысилась с 44,9 % в 2015 году до 50, 2 % в 2019 оду.

Доля организаций, использовавших персональные компьютеры, несмотря на высокий показатель – 92,3 % в 2015 году, в 2019 году составила 90,5 %.

Следует отметить, что больший прорыв произошел в доли организаций, использовавших электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами с 59,6 % в 2015 году до 65,3 % в 2019 году.

Особый прорыв произошел в увеличении доли учреждений здравоохранения и культуры, имевших веб-сайт, с 72,1 (32,0) % % в 2015 году до 82,3 (48,2) % % в 2019 году.

В целях предотвращения рисков снижения уровня экономической безопасности как страны в целом, так и ее регионов необходимо осуществлять постоянный контроль по индикаторам и пороговым значениям показателей экономической безопасности. «Наиболее действенный контроль осуществлять в виде постоянно действующей системы мониторинга показателей, существенно влияющих на экономическую безопасность, и доведение результатов мониторинга до уполномоченных государственных органов для принятия необходимых решений» [17] (Senchagov, Lev, Gelvanovskiy, Rubin, Ivanov, Karavaeva, Kolpakova, Pavlov, Rogova, Vayver, Lev, Kazantsev, 2017).

Заключение

В XXI веке Россия вступает в эпоху, когда цифровая экономика будет формализована через глобальное управление. Если страны не примут совокупных надлежащих мер, разрыв в цифровых технологиях между развитыми и развивающимися странами будет только расширяться, а киберугрозы будут представлять все больший и больший риск для устойчивости глобальной экономики. Последующие неопределенности и беспорядки обострят напряженность неравномерного развития и в конечном итоге приведут к экономической стагнации во многих странах.

Процесс цифровизации – это способ повышения производительности и рентабельности, который содействует переходу материальной продуктивности в цифровую мощность. Самыми большими проблемами для России в этом процессе являются интеграция четвертой промышленной революции в ее экономику, стимулирование малых и средних предприятий и превращение монопольных компаний в более конкурентоспособные структуры с присутствием на мировых рынках. «Для решения данных проблем необходима реализация следующих задач: содействие расширению экономических прав и возможностей страны, объединение регионов с помощью цифровой инфраструктуры и своевременное определение тенденций в глобальной цифровой среде» [4].

Основываясь на проведенном анализе, полагаем, что стратегия цифровой экономики должна быть ориентирована на поддержку следующих основных направлений:

- принятие и использование национальных цифровых политик, стратегий и программ, направленных на обеспечение доступности широкополосной связи для максимально широкого сообщества пользователей;

- разработка политической и нормативной базы, основанной на стимулах и ориентированной на потребительский рынок;

- развитие национальных магистральных сетей, дополненных наземной беспроводной и спутниковой инфраструктурой;

- cинхронизация потребностей внутренней сети с развертыванием международных мощностей;

- развертывание точек обмена Интернет-трафиком и сетей распространения контента на национальном, региональном и международном уровнях;

- «принятие инновационных режимов лицензирования и стимулирование новых бизнес-моделей для охвата отдаленных и сельских районов, которые более эффективно интегрируют использование наземной, спутниковой телекоммуникационной инфраструктуры» [12, с. 33] (Lenchuk, 2019, р. 33);

- содействие развитию инновационных технологий, которые расширяют сельское и дистанционное покрытие связи при меньших затратах;

- обеспечение нормативных и политических стимулов для инвестиций в высокоскоростные и высокопроизводительные широкополосные сети;

- «поощрение совместных инвестиций в инфраструктуру, в том числе посредством активного совместного использования инфраструктуры и национальных механизмов роуминга с другими коммунальными службами, что ведет к снижению потребительских цен» [8, с. 11] (Karavaeva, Lev, 2019, р. 11);

- применение пропорционального и прозрачного тарифного регулирования;

- создание и использование центров для обработки данных;

- определение политики государственных закупок для государственных органов по внедрению и использованию цифровых услуг;

- содействие развитию сквозных услуг, таких как электронная коммерция, электронное финансирование и электронное управление;

- внедрение инновационных, нестандартных мер по стимулированию внедрения услуг и создание национальных приложений и контента.

Эти мероприятия должны быть дополнены действенной системой мониторинга и оценки, как механизма обеспечения экономической безопасности государства.

Чтобы оправдать ожидания быстро развивающейся цифровой экосистемы, политикам и регулирующим органам необходимо адаптировать и развивать более гибкие, инновационные нормативные рамки, выходящие за рамки традиционного основного телекоммуникационного сектора, с учетом многогранных и многосторонних аспектов цифрового ландшафта.

[1] Accenture – консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, внедрения информационных технологий.

[2] Определение авторов.

References:

Akhapkin N.Yu., Bukhvald E.M., Vilenskiy A.V., Voloshin V.I., Gelvanovskiy M.I., Gorodetskiy A.E., Gubin B.V., Ivanov E.A., Kazantsev S.V., Karavaeva I.V., Kolpakova I.A., Kurnova N.V., Lev M.Yu., Medvedev G.B., Pavlenko Yu.G. i dr. Sotsialno-ekonomicheskie usloviya perekhoda k novoy modeli ekonomicheskogo rosta. Moskva, 2017. Ser. Nauchnaya mysl [Agapkin N. Yu., Buchwald E. M., Vilensky V. A., Voloshin V. I., Gelvanovsky M. I., Gorodetsky A. E., Gubin, B. V., Ivanov E. A., Kazantsev S. V., Karavaeva I. V., Kolpakov A. I., Kornova N. In. Leo M. Yu., Medvedev G. B., Pavlenko Yu. G. etc. Socio-economic conditions of the transition to a new model of economic growth. Moscow, 2017. Ser. Scientific thought] (2017). (in Russian).

Abdrakhmanova G. I., Vishnevskiy K. O. (2018). Indikatory tsifrovoy ekonomiki [Indicators of the digital economy] (in Russian).

Isaeva E.A., Leshchenko J.G. (2019). Evaluation of the effectiveness of modern models of regulation of financial markets Creative economy. (10). 2045-2066.

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2019). Anomalii tsen v usloviyakh tsifrovizatsii rossiyskogo rynka kak faktora riska ekonomicheskoy bezopasnosti [Price Anomalies in the Conditions of Digitization of the Russian Market as a Risk Factor of Economic Security]. Financial business. (4). 7-20. (in Russian).

Lenchuk E.B. (2019). Tsifrovizatsiya ekonomiki: drayvery i rezultaty [Digitization of the economy: drivers and outcomes]. The Economic Revival of Russia. (2). 32-37. (in Russian).

Leschenko Yu.G. (2019). Innovatsionnyy vektor v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Innovative vector in the system of economic security of Russia]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 301-316. (in Russian).

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v aspekte upravleniya mezhdunarodnymi rezervami [Economic security of Russia in the aspect of management of international reserves]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 233. (in Russian).

Senchagov V.K., Gelvanovskiy M.I., Gubin B.V., Ivanov E.A., Karavaeva I.V., Kolpakova I.A., Lev M.Yu., Obukhov O.I., Pavlov V.I., Rogova O.L. (2016). Rol i otsenka finansovo-tsenovyh faktorov, obespechivayushchikh ekonomicheskuyu bezopasnost pri formirovanii byudzheta RF [The role and evaluation of financial and pricing factors ensuring economic security in the formation of the budget of the Russian Federation] (in Russian).

Senchagov V.K., Lev M.Yu., Gelvanovskiy M.I., Rubin B.V., Ivanov E.A., Karavaeva I.V., Kolpakova I.A., Pavlov V.I., Rogova O.L., Vayver Yu.M., Lev M.Yu., Kazantsev S.V. (2017). Optimizatsiya indikatorov i porogovyh urovney v razvitii finansovo-bankovskikh i tsenovyh pokazateley v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti RF [Optimization of indicators and thresholds in the development of banking, financial and pricing in the system of economic security of the Russian Federation] (in Russian).

Страница обновлена: 28.04.2025 в 14:23:37

Russia

Russia