Innovative models of Russian entrepreneurship (by the example of small innovation enterprises)

Lyubovy Semerkova, Marina Geraschenko, Tatyyana Sherstobitova

Download PDF | Downloads: 30 | Citations: 15

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

№ 3 / March, 2014

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=21357315

Cited: 15 by 07.12.2023

Abstract:

The authors have analyzed the situation in Russia with the use of innovative models by R. Rothwell’s classification (5G). The data of the expert survey, which involved leading experts in the field of innovation of Penza region and a number of domestic innovative enterprises, are considered having key value. The study determined the effect of the public sector on innovation and outlined the prospects and directions of innovation activity in Russia related to the development of openness and partnership.

Keywords: innovative collaboration, innovations, knowledge economy, marketing communications, small innovative enterprises, corporate governance, generations of innovative models, commercialization of innovation, public sector of innovation

Подходы к организации инновационного процесса значительно изменились с того времени, когда инновации были признаны в качестве источника экономического роста. Специалистами рассматриваются несколько этапов, определяющих характер деятельности субъектов инновационной сферы. В частности, Рой Ротвелл [14] выделяет 5 моделей организации инновационного процесса, эволюционно сложившихся в ходе развития инноватики как науки. Проведенный ранее анализ работы Р. Ротвелла [2] позволил выделить основные характеристики, присущие каждому поколению моделей, и использовать их в дальнейшем исследовании как базисные для описания ситуации в России.

Модельная «линейка»

Целью нашего исследования было определение инновационных моделей, характерных для российского предпринимательства, а также влияние их выбора на способы и направления коммерциализации отечественных инноваций. В его основе экспертный опрос, который проводился в Пензе в период с января по февраль 2014 года, анализ данных анкетирования представителей отечественных инновационных предприятий в 2012–2013 гг., а также статистические обзоры и отчеты ведущих российских исследовательских институтов [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11].

Объектами исследования являлись предприятия, осуществляющие инновационную деятельность. Абсолютное большинство в выборке принадлежит малому бизнесу – 86%. Эксперты представляют проекты по прикладным исследованиям (79%) и экспериментальным разработкам (65%) в сфере медицинских, биомедицинских, информационных, нанотехнологий, биотехнологий, машиностроения и метрологии. Опыт работы каждого эксперта в области инноваций составляет более 10 лет, к исследованию привлечены авторитетные люди науки: 6 докторов наук, 5 заведующих кафедрами Пензенского государственного университета. Большинство экспертов занимают руководящие должности как в структуре университета, так и в собственных коммерческих организациях.

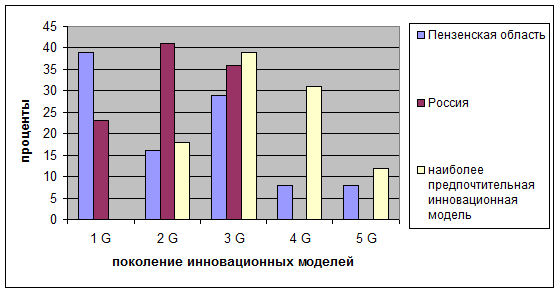

Экспертам было представлено описание моделей по Р. Ротвеллу и предлагалось оценить их применимость в своей практике и в отечественной экономике в целом. По мнению экспертов, в Пензенской области наиболее часто встречаются линейные инновационные модели первого поколения и комплексные модели третьего поколения (см. рис. 1).Стоит отметить, что и в России в целом эксперты считают ситуацию схожей, однако никто не назвал четвертую и пятую модель как наиболее соответствующие инновационному процессу в России.

Рис.1. Мнение экспертов об используемых инновационных моделях в Пензенской области и России в целом с позиции предпочтений

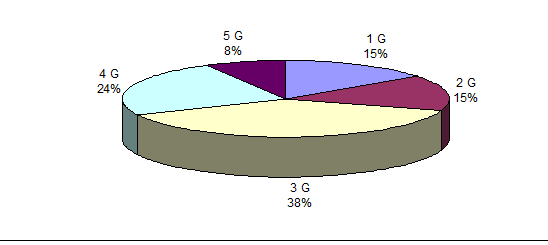

При этом сами эксперты оценили инновационную деятельность своих предприятий как соответствующую третьей и четвертой модели по классификации Р. Ротвелла (см. рис.2).

Рис.2. Поколение моделей инновационного процесса в работе экспертов

По нашему мнению, такие результаты подтверждают данные других исследований о завышенных инновационных ожиданиях относительно российского предпринимательства. Инновации более активно внедряются в телекоммуникациях и строительстве – сферах, требующих более качественного и быстрого обслуживания потребителей [3]. Характерно, что для предприятий в сфере связи и ИВТ значимыми результатами являются улучшение качества товаров и обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам. Здесь же значительно выше показатели маркетинговых инноваций – внедрение товаров на новые рынки.

Влияние государственного сектора на сферу инноваций

Характерными для отечественных инновационных моделей является длительная ориентация на господдержку и видение госзаказа в качестве основного потенциального рынка для своих товаров и услуг. Сравнительный анализ структуры источников финансирования исследований и разработок в России со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнаруживает основное отличие РФ от развитых стран, проявляющееся в самой высокой доле расходов государственного сектора на НИОКР – свыше 60%. В среднем по странам ОЭСР доля государственного сектора находится в диапазоне 20–40% от всего финансирования. Предпринимательский сектор, движущая сила коммерциализации инноваций во всем мире, в России тратит на исследования и разработки в разы меньше, чем в других странах. В нашем исследовании респонденты указали наиболее часто получаемый ими источник дохода от своих инноваций, всего 4% из них получают доход от продажи интеллектуальной собственности, 32% – от реализации готовой продукции и 64% – от участия в реализации государственных программ поддержки инновационной деятельности.

В качестве направлений совместной деятельности бизнеса и государства могут быть рассмотрены различные формы взаимодействия предприятий с институтами развития, созданными государством. Согласно результатам исследования, проведенного АРМ [9], наиболее популярным направлением стало совместное инвестирование в инновационные проекты (87% опрошенных компаний крупного бизнеса и 92% малого и среднего). Малый бизнес гораздо активнее работает с институтами развития. Так, возможностями Российской венчурной компании (РВК) воспользовались (или планируют воспользоваться) 62% из них, к Фонду содействия обращались 38%, с «Роснано» и Внешэкономбанком работает 31% компаний малого и среднего бизнеса.

Очевидно, что в условиях ориентации на государство как на основного партнера российские предприниматели слабо заинтересованы в использовании маркетинговых инструментов и в привлечении профессиональных специалистов в области рынка. Исследование показало, что эксперты преимущественно сосредотачивают такие функции маркетинга, как оценка рынка, поиск партнеров и инвесторов, а также продвижение инноваций на рынок, в своих руках. Основными причинами, по которым эксперты не обратились к маркетологам, стали отсутствие профессиональных контактов с данными специалистами (8%), отсутствие финансовой возможности оплатить услуги специалиста-маркетолога (28%), сомнение в уровне компетентности данных специалистов и их способности решать поставленные задачи (23%), способность проводить маркетинговые исследования самостоятельно (18%). Лишь 23% опрошенных сотрудничают с маркетологами на постоянной основе.

Только 38% опрошенных обращались к высококвалифицированным специалистам-маркетологам для заполнения конкурсной документации на финансирование собственных исследований. Раздел «Маркетинг», обязательный в таких заявках, в подавляющем большинстве (72%) заполнялся совместными усилиями команды проекта или руководителем НИОКР (10%).

Перспективы и направления инновационной деятельности в России

Перспективы перехода российского предпринимательства на инновационные модели 4-го и 5-го поколений связаны с возможностями формирования и развития сетевых форм взаимодействия. Пока только для трети организаций инновации становятся результатом совместной деятельности. Характерно, что в посткризисных 2009–2010 гг. наблюдалось заметное снижение в инновационном сотрудничестве, а в организациях связи, информации и сферы услуг заметно сократились аутсорсинговые проекты в сфере инноваций [3].

Можно выделить следующие направления инновационного взаимодействия (см. табл.):

1) федеральные сети (технологические платформы);

2) региональная кластеризация;

3) сети международного сотрудничества (со странами СНГ, дальнего зарубежья).

Таблица

Взаимодействие инновационных компаний по типам контрагентов в порядке убывания значимости с градацией на основе географического критерия

|

|

Региональный уровень

|

Федеральный уровень

|

Страны СНГ

|

Дальнее зарубежье

|

Суммарный показатель

|

|

С ведущими пользователями (ключевыми клиентами)

|

28,3%

|

43,5%

|

10,9%

|

8,7%

|

91,3%

|

|

В рамках технологической цепи (цепи поставок)

|

32,6%

|

30,4%

|

8,7%

|

15,2%

|

87,0%

|

|

С органами власти

|

39,1%

|

23,9%

|

4,3%

|

2,2%

|

69,6%

|

|

С государственными и общественными

исследовательскими структурами (например, НИИ РАН)

|

21,7%

|

26,1%

|

8,7%

|

6,5%

|

63,0%

|

|

С предприятиями из других (смежных) отраслей

|

17,4%

|

30,4%

|

4,3%

|

8,7%

|

60,9%

|

|

С университетами

|

17,4%

|

19,6%

|

8,7%

|

10,9%

|

56,5%

|

|

С предприятиями отрасли (конкурентами)

|

17,4%

|

23,9%

|

6,5%

|

6,5%

|

54,3%

|

|

С инвесторами

|

10,9%

|

21,7%

|

8,7%

|

4,3%

|

45,7%

|

|

Другое

|

0,0%

|

2,2%

|

0,0%

|

0,0%

|

2,2%

|

Как показал опрос экспертов, наибольшее количество коммуникационных связей в сфере инновационного предпринимательства осуществляется именно на федеральном уровне. И преобладают среди них отношения с ведущими пользователями (ключевыми клиентами) – 43%, с партнерами в рамках технологической цепи – 30% и с предприятиями из смежных отраслей. Наибольший процент именно таких контрагентов, назначением которых в основном является сопровождение производственной деятельности, подтверждает факт реального производства респондентами инноваций, а не осуществление лишь исследований или проведение закупок машин и оборудования.

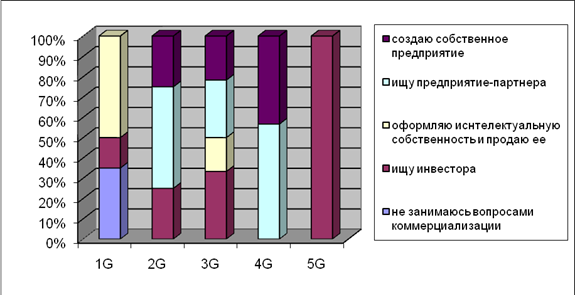

По данным статистики НИУ ВШЭ [3], в технологическом обмене участвуют только 1/3 отечественных предприятий. При этом доля организаций, приобретающих новые технологии, в 8–10 раз превышает число передающих их. Как свидетельствуют результаты проводимого нами исследования, большинство опрошенных руководителей НИОКР (34%) ищут предприятие-партнера для внедрения инноваций в производство, 22% находятся в поисках инвестора для своих проектов, 20% создают собственное предприятие для изготовления инновационной продукции и 19% оформляют интеллектуальную собственность для дальнейшей продажи. При этом респонденты достаточно высоко оценивают уровень взаимодействия с производственными предприятиями. Так, 19% исследований проводятся по заказу предприятий и будут незамедлительно внедрены, 23% проводятся совместно с предприятием по программам софинансирования. Большинство (46%) ответили, что их исследования заинтересовали некоторые предприятия, однако степень проработки проблемы недостаточна для совместной работы.

Дальнейший анализ ответов о направлениях коммерциализации показал определенную зависимость между ними и выбранными поколениями инновационных моделей (см. рис.3). Так, для всех респондентов в пятом поколении инновационных моделей актуален только вопрос поиска инвесторов. При этом треть экспертов, охарактеризовавших свою деятельность как соответствующую первой модели, вообще не занимаются коммерциализацией результатов инновационной деятельности, поскольку работают по госзаказам. Характерно, что эксперты, представляющие второе, третье и четвертое поколение моделей, в большей степени заинтересованы в поиске партнеров для реализации инновационных проектов, чем представители других моделей, что свидетельствует об осознании ими важности сотрудничества и эффективного взаимодействия для успешной инновационной деятельности.

Рис. 3. Распределение ответов о направлениях коммерциализации среди экспертов, выбравших определенные поколения инновационных моделей, % (в таблице исправить «интеллектуальную»)

Выводы

1) Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что российские предприниматели испытывают определенные сложности с формированием инновационных моделей четвертого и пятого поколений и по-прежнему ориентированы на иерархичные централизованные модели управления инновациями.

2) Инновационная деятельность, выполняемая собственными силами, остается преобладающей в структуре большинства предприятий, но заинтересованность в поиске новых партнеров, прежде всего инвесторов, растет по мере увеличения количества и сложности проектов.

3) Одной из важных проблем в развитии современных инновационных моделей в отечественной экономике остается недостаток специалистов, способных квалифицированно оценить возможности потенциальных партнеров для сотрудничества и обеспечить их эффективное взаимодействие.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:39:05