Institutional Factors of Industrial Policy Development

Download PDF | Downloads: 26 | Citations: 20

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

№ 2 / February, 2013

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=18900954

Cited: 20 by 07.12.2023

Abstract:

The Author analyses main factor of industrial policy development. Special attention is given to analysis of institutional factors. An idea that development of industrial production in Russia in modern times is possible only under an effective governmental management and the reasonable industrial policy is given.

Keywords: management, industrial policy, investments, enterprise management, industrial production, institutional factors, institutional development, liberalization, techniques, governmental regulation

Развитие промышленности в России является важнейшим и определяющим фактором устойчивого экономического роста. В настоящее время существует много доводов о деиндустриализации, однако данный подход демонстрирует тенденции географического перемещения основных центров промышленности ведущих экономик на более выгодные территории. Процесс развития промышленных предприятий в России конечно же должен соответствовать мировым тенденциям. В то же время ситуация в российской промышленности существенно отличается от положения, например, в ведущих странах Евросоюза. Для выхода из мирового финансового кризиса многие экономисты предлагают сегодня использовать опыт инвестирования этапа индустриализации, однако прямое директивное вмешательство государства в экономические процессы сейчас не представляется возможным.

От уклада к укладу

В то время когда в России формируется стратегия инновационного развития, в странах-лидерах в соответствии с теорией Н. Кондратьева о больших волнах в экономике идет активная подготовка смены пятого технологического уклада на шестой, так как существующая технологическая модель находится в кризисном состоянии [3]. Для этого созданы необходимые институциональные условия, проводятся исследования, формирующие новые цели, изобретения и технологии. В России возможности пятого технологического уклада не были реализованы, в то время как промышленные предприятия – мировые лидеры достигли стадии насыщения.

При формировании в России правительства в 2012 году мы видели два почти взаимоисключающих плана действий власти. Первый под названием «Стратегия-2020», составленный учеными под руководством ректора РАНХиГС при Президенте РФ В. Мау и ректора НИУ ВШЭ Я. Кузьминова. Другой план изложен в предвыборной статье В. Путина «О наших экономических задачах». В статье много говорится о роли государства как главного организатора, заказчика и контролера любых мероприятий. Ученые, напротив, советуют государству быстрее покидать экономику. В. Путин не подвергает сомнению благотворную роль государства в развитии экономики за предшествующий период. К примеру, как очевидное достижение приводится опыт реализации разумной промышленной политики, который выразился в создании госкорпораций.

В «Стратегии-2020» отражены задачи налогового регулирования – не наращивать налоговую нагрузку на бизнес, не рассматривается вопрос регулирования деятельности госкорпораций, а вот по поводу госуправления оценки определенные: «Недостатки государственного управления стали одним из главных факторов, негативно повлиявших на инвестиционный и предпринимательский климат, отношение граждан к государственным институтам». Также подчеркивается необходимость «подушки безопасности» и изъятия в бюджет доходов от продажи нефти сверх установленного уровня [4].

Без единого подхода

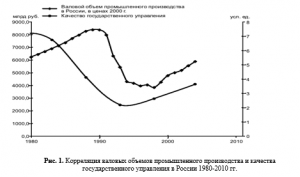

Важность эффективного государственного управления подтверждают результаты исследований таких авторов, как В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, С.М. Строганова. В своей работе «Качество и успешность государственных политик и управления» они отмечают значимую корреляцию объемов промышленного производства с коэффициентом качества государственного управления (рис. 1) [7]. Выявленная неравномерность в динамике производства прямо указывает на зависимость промышленного развития от качества государственной политики. Изменения на уровне государственной власти находили прямой отклик в ускорении или замедлении темпов производства.

|

Рис. 1. Корреляция валовых объемов промышленного производства и качества государственного управления в России 1980-2010 гг.

|

Значительные изменения в проведении государственной промышленной политики в экономически развитых странах произошли в конце двадцатого века. Большинство решений по развитию технологий в условиях глобализации экономики стало приниматься на уровне крупных корпораций, транснациональных компаний и других институтов. Данные процессы способствовали снижению уровня экономической автономии государства и отказу от вертикально интегрированной структуры промышленной политики. Таким образом, на смену «жесткой» промышленной политике пришла либеральная. Основными ее инструментами стали косвенное (институциональное управление), либерализация рынков, приватизация, демонополизация, поощрение конкуренции, а также комплекс финансово регулирующих мер.

Таким образом, необходимость формирования единой государственной промышленной политики в России обуславливается низким уровнем институционального развития, при котором принятие наиболее эффективных масштабных технологических решений не возможно без активного участия государства. В свою очередь, полностью передать процесс развития промышленного производства иностранным компаниям – значит противоречить принципам экономической безопасности страны. В связи с этим подход к формированию программ и инструментов промышленной политики, по нашему мнению, не может быть единым для различных экономических систем и должен зависеть от ряда основных факторов: глобализации мировой экономики, либерализации экономических отношений, институциональной реформы, структурных изменений в экономике, изменения технологических укладов, влияния мирового финансового кризиса.

Индикаторы действия

В настоящее время в России предпринимаются попытки принципиальных изменений в содержании промышленной политики, а также затеваются масштабные институциональные преобразования в соответствии с мировыми тенденциями развития. Причем под институциональными факторами развития промышленной политики нами понимаются факторы, связанные с управлением и регулированием сферы промышленного производства, а также меры по улучшению управления и преобразованию институтов (правил, норм, установлений) в данной сфере. Дискуссионным является вопрос о составе и структуре программных мероприятий и степени государственного участия в экономических процессах.

Кроме того, в российской практике наряду с понятием «промышленная политика» все чаще используется дефиниции «инновационная политика», «техническая политика» и «технологическая политика». Так при реализации стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года для решения поставленных задач предусматривается использование следующих основные направлений социально-экономической политики [3]:

- бюджетная политика;

- налоговая политика;

- техническая политика;

- конкурентная политика и политика в сфере борьбы с коррупцией;

- политика в сфере государственных закупок;

- внешняя и внешнеэкономическая политика;

- региональная политика.

Причем мероприятия технической политики предполагают формирование стимулов к технологической модернизации и инновациям, а также к снятию барьеров и ограничений на внедрение новых технологий. Однако такого направления инновационного развития как «промышленная политика» в данном документе не отмечено, хотя в нем определены такие целевые индикаторы, как [3]:

- увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40–50 процентов к 2020 году (в 2009 году – 9,4 процента);

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25–35 процентов к 2020 году (в 2010 году – 4,9 процента);

- увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и другие) до 5–10 процентов в 5-7 и более секторах экономики к 2020 году.

На примере одного из лидеров инноваций – экономики Германии мы можем видеть четкое структурирование экономической политики, а также определенные взаимосвязи между важнейшими ее направлениями [5]. В связи с этим при формировании промышленной политики России, на наш взгляд, необходимо определить ее роль и место в экономическом развитии страны, а также механизмы взаимодействия с основными компонентами социально-экономической политики (рис. 2).

Вывод

Промышленная политика на современном этапе развития экономики России должна быть определена как система мероприятий, способствующая структурной трансформации и адаптации промышленного сектора к рыночным процессам при формировании инновационного пути развития. Технологическая политика – как политика, направленная на создание, селекцию, адаптацию и внедрение современных технологий. Инновационная политика должна рассматриваться в качестве «центральной компоненты» социально-экономической политики страны.

Страница обновлена: 22.05.2025 в 02:58:56