Actual Aspects of Reproduction of Human Capacity and Training of Innovative Personnel of a Higher School

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

№ 3 / March, 2013

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=18963470

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The article describes key issues of strengthening the potential of human resources at higher school. It shows problems of reproduction and consolidation of young innovative human resources in scientific-educational sphere, reflects main activities at the state and university level, which contribute to the effective resolution of these problems.

Keywords: human capital, high technologies, knowledge economy, governmental support, qualification, innovative personnel, higher school, reproduction of personnel potential, personnel policy of a high school

В современных условиях ориентации экономики на инновационный путь развития постоянно возрастает значение инновационного потенциала высшей школы. Новые научные знания и высококвалифицированные инновационные кадры (в основном для высокотехнологичных отраслей экономики) стали объектами особого внимания государства.

Люди со знаниями – главное богатство

На сегодняшний день роль университетов достаточно многогранна, однако основополагающей составляющей деятельности высшей школы является многоуровневая подготовка кадрового обеспечения инновационной сферы – формирование так называемого инновационного «кадрового каркаса» экономики.

В качестве инновационных кадров (ИК) высшей школы могут выступать представители профессорско-преподавательского состава (ППС), научные сотрудники, молодые ученые, аспиранты вуза, способные генерировать инновационные идеи, внедрять результаты исследований и разработок в реальный сектор экономики и стремящиеся к инновационным преобразованиям своей деятельности.

Ряд основополагающих государственных документов [1–3] регламентирует необходимость укрепления кадрового потенциала высшей школы и создания условий для эффективного воспроизводства и закрепления ИК в научно-образовательной и высокотехнологичной сферах; обеспечения научной мобильности кадров; повышения качества подготовки и эффективности использования кадрового потенциала вузов для решения реальных задач развития наукоемкого производства.

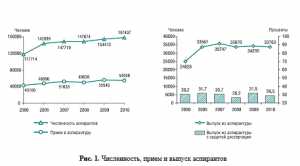

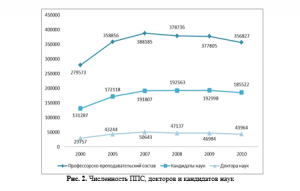

Высшая школа играет важную роль в решении вопросов кадрового обеспечения инновационной сферы в основном благодаря системе послевузовского образования (аспирантура, докторантура). На сегодняшний день послевузовское образование получают около 157 437 человек, количество докторов и кандидатов наук составляет порядка 43 964 и 185 522 человек соответственно (рис. 1 и 2).

Однако несмотря на приток аспирантов и докторантов в научную сферу наблюдается постепенное снижение количества докторов и кандидатов наук среди ППС, равно как и защищенных диссертаций. В связи с этим можно сделать вывод, что в целом в России на сегодняшний день нет недостатка в научных и инновационных кадрах высшей школы, вопрос состоит в их «качестве», а именно в способности успешно заниматься наукой.

Рис. 1. Численность, прием и выпуск аспирантов

Рис. 2. Численность ППС, докторов и кандидатов наук

Интеллект требует поддержки

Сегодня можно наблюдать следующие проблемы развития кадрового потенциала высшей школы и подготовки научных и инновационных кадров:

- снижение престижности осуществления научной деятельности в высшей школе и мобильности ИК;

- низкая закрепляемость и усиление оттока ИК высшей школы в иные сферы деятельности;

- дефицит и старение научно-педагогического состава и как следствие утрата знаний, навыков и опыта высококвалифицированных кадров;

- замедление развития и сокращение числа ведущих научных школ;

- отсутствие эффективного взаимодействия между предприятиями реального сектора экономики и вузами.

Следует отдельно выделить проблемы, вызывающие отток молодых ИК из науки:

- низкий уровень заработной платы;

- жилищный вопрос (в особенности для иногородних аспирантов). Круг молодых ученых, которые вправе претендовать на жилищные субсидии в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, ограничен только представителями РАН и РАМН;

- отсутствие определенности перспектив карьерного роста в научной сфере;

- низкий уровень обмена опытом с зарубежными коллегами;

- недооснащенность рабочего пространства современным материально-техническим и лабораторным оборудованием [6].

Восстановление процесса воспроизводства ИК, привлечение и закрепление их в научной сфере – это приоритетная задача государства в целях активизации инновационной деятельности высшей школы, для решения которой необходимо осуществить ряд преобразований на государственном уровне:

1. Создание таких институциональных единиц, как Центр развития кадрового потенциала, учебно-научно-инновационных комплексов, корпоративных образовательных комплексов на базе ведущих университетов с целью оптимизации процесса объединения знаний и опыта по заказам предприятий реального сектора экономики.

2. Целевая поддержка существующих и вновь возникающих научных школ как самостоятельных институтов.

3. Расширение круга научных кадров, которые имеют право на получение субсидии для приобретения жилья в рамках реализации ФЦП «Жилище».

4. Выстраивание цельной системы грантовых и премиальных программ адресной поддержки активно работающих научных групп и конкретных исследователей: создание системы индивидуальных зарплатных грантов (стипендий), предоставляемых на конкурсной основе.

5. Создание условий для профессионального роста ИК путем введения возрастных ограничений на занятие административных должностей и право работать в учреждениях образования и науки за счет бюджетных средств (возможно только при привлечении внебюджетного финансирования своей деятельности).

6. Развитие системы горизонтальной и вертикальной мобильности кадров: стажировки, приглашение ведущих специалистов, международное сотрудничество, организация конкурсов на замещение должности руководителей подразделений, развитие программ повышения квалификации.

7. Обеспечение сотрудничества университетов с бизнесом и органами власти в форме научно-образовательного кластера, что будет способствовать сближению образовательных и производственных целей, эффективному использованию кадрового и научно-технического потенциала региона.

Однако осуществления мер государственной поддержки недостаточно для эффективного воспроизводства инновационных кадров высшей школы. Необходимы ряд внутривузовских преобразований, разработка кадровой политики вуза, которая в дальнейшем позволит оптимизировать процесс воспроизводства инновационных кадров, способных к созданию инновационного климата в стране, разработке высоких, наукоемких технологий:

1. Налаживание долгосрочных взаимовыгодных отношений между вузами и промышленными предприятиями по различным направлениям подготовки кадров для инновационной деятельности:

- проведение семинаров, организация краткосрочных стажировок и практик для студентов, аспирантов, молодых ученых, научных сотрудников вузов на предприятиях реального сектора экономики;

- организация участия ППС, аспирантов в выполнении реальных тем заказных НИОКР;

- привлечение ведущих специалистов производства к участию в образовательном процессе и повышении квалификации ИК высшей школы.

2. Расширение числа научно-учебных лабораторий и научно-образовательных центров, центров коллективного пользования, малых инновационных предприятий, специальных вузовских программ по привлечению студентов и аспирантов к практической научной и инновационной деятельности.

3. Сохранение и расширение практики стажировок (в том числе долгосрочных) и программ обмена для студентов, аспирантов, молодых исследователей в ведущих российских и зарубежных университетах [4].

Общая схема организации процесса подготовки инновационных кадров высшей школы представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Концептуальная схема подготовки ИК высшей школы

Рис. 3. Концептуальная схема подготовки ИК высшей школы

Реализация вышеперечисленных мероприятий как на государственном, так и на вузовском уровне позволила бы достичь следующих положительных результатов развития ИК высшей школы:

- воспроизводство и омоложение кадрового состава за счет закрепления молодежи в инновационной деятельности университетов;

- активизация научно-исследовательской деятельности ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых;

- возникновение новых и развитие уже существующих научных школ;

- повышение профессионального уровня ППС и научных сотрудников вузов за счет кооперации с предприятиями реального сектора экономики и обмена опытом с российскими и зарубежными коллегами;

- подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих современным направлениям развития инновационной экономики;

- возможность получения заказов на выполнение реальных тем научных исследований и инновационных разработок, а также подготовку ИК для реального сектора экономики;

- повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры [5].

Выводы

В современных условиях в связи с активизацией процесса коммерциализации результатов научно-технических разработок университеты выступают в роли источника кадровых и интеллектуальных ресурсов, а также своеобразного инновационного моста, соединяющего образование, науку и производство. В то же время развитие инновационной инфраструктуры вузов получило толчок (в том числе и со стороны государства) сравнительно недавно, и многие университеты еще не успели перейти от традиционной научно-исследовательской и образовательной деятельности к инновационной сфере развития, в частности к подготовке инновационных кадров. В связи с этим осуществление вышеуказанных мероприятий позволит ускорить процесс воспроизводства и качественного изменения ИК высшей школы, будет способствовать интенсификации процесса коммерциализации результатов научной деятельности, подготовке высококвалифицированных кадров.

Страница обновлена: 02.06.2025 в 15:33:34