Trends in the innovation development of the services sector of the Russian macroeconomic system

Klimenko T.I.1

1 Казанский национальный исследовательский технологический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 11

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 4 (October-December 2018)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=36816167

Cited: 11 by 07.12.2023

Abstract:

In recent years, the Russian economy has been characterized by an increase in the number of organizations operating in the service sector. In this regard, it becomes relevant to study the impact of the development of the service sector on the country's macroeconomic indicators. To achieve the goal of the study, an assessment of trends in the development of innovation activities in the service sector has been carried out, including on the basis of statistical reporting, the structure of innovations in the service sector has been systematized, and the dynamics of participation in the service sector in technological exchange has been studied. In order to determine the degree of cumulative impact of the industrial, innovation, social and service sectors on macroeconomic indicators, a correlation and regression analysis was carried out, which resulted in a predictive model of GDP growth in the Russian economy and a forecast of GDP growth was made, taking into account changes in indicators of social sphere, industry, service sector and innovation.

Keywords: innovation, services, macroeconomic system

JEL-classification: O31, O33, O32, L80

Введение

В эпоху четвертой промышленной революции сфера услуг занимает особое место в инновационной экономике и является ключевым фактором развития в контексте управления инновациями в открытой экономике. Среди возможных целей инновационной деятельности для организации сферы услуг можно выделить замещение видов услуг, снимаемых с линейки оказываемых услуг; расширение ассортимента предоставляемых услуг; разработку новых видов услуг, поддержание и расширение доли рынка; освоение новых сегментов рынка; снижение издержек оказания услуг; повышение качества предоставляемых услуг и др. [13]. При этом для предприятия сферы услуг в инновационной экономике главенствующим становится человеческий капитал, который рассматривается как возможность создания не только конкурентного преимущества, но и специфического актива, способного формировать высокую добавленную стоимость сервисного сектора экономики [8, 9] (Klimova, Kosinets, 2013; Mannapov, 2014).

В то же время существует ряд проблем, препятствующих инновационному росту сферы услуг: низкая инновационная активность организаций сферы услуг относительно инновационной активности бизнеса в целом; чрезмерное регулирование сферы услуг; наличие рынков, огражденных от проникновения товаров стран с низкими издержками. В результате сдерживается рост производительности труда в отрасли, конкурентоспособности организаций отрасли [20].

Оценка инновационной активности организаций сферы услуг

Инновационная деятельность в сфере услуг предполагает комплекс мероприятий, ориентированных на коммерциализацию и диффузию знаний с целью наиболее полного удовлетворения потребностей общества [2, 16] (Degtereva, 2010; Shinkevich, Galimulina, Nogumanov, 2016).

На макроуровне в национальной инновационной системе инновации сферы услуг характеризовались следующими тенденциями. Уровень инновационной активности организаций сферы услуг в 2017 г. составил 6,2 %. Организациями сферы услуг было направлено 492,1 млрд руб. затрат на инновационную деятельность, что составило 9,5 % к объему отгруженной инновационной продукции и оказанных инновационных услуг. В структуре затрат на технологические инновации организаций сферы услуг на долю бюджетных источников приходилось 51,5 %, что значительно превышало показатель по промышленному производству – 18,3 %.

При этом, несмотря на акцент неоклассиков на высокой значимости технологического прогресса [10, 19] (Porter, 2006; Barras, 1986), С.А. Зайченко полагает, что технологические инновации в сфере услуг «носят скорее инструментальный характер» (информационная поддержка бизнес-процессов) [4] (Zaychenko, 2007). Разделяют данную точку зрения Е.О. Похомчикова, Е.Г. Тарханова, утверждая, что «ключевой характеристикой инноваций является клиентоориентированность» [12] (Pokhomchikova, Tarkhanova, 2016). Л.Т. Тлехурай-Берзегова также отводит технологическим инновациям в промышленности второстепенную роль, отмечая, что инновационный вектор развития сектора услуг может стать более значимым для роста российской экономики [14] (Tlekhuray-Berzegova, 2011). Иного мнения придерживается М.В. Шинкевич, которая, в рамках изучения сферы промышленных услуг, полагает, что сфера услуг в России «имеет значительный потенциал в процессе стимулирования инновационного развития обрабатывающих производств» [17] (Shinkevich, 2013).

Общий объем оказанных инновационных услуг составил 616,1 млрд рублей, или 11,9 % в общем объеме оказанных услуг. Ключевыми результатами инновационной деятельности, по оценке организаций сферы услуги, были: улучшение качества оказанных услуг, расширение ассортимента услуг, сохранение традиционных рынков сбыта и их расширение в России, обеспечение соответствия современным технологическим регламентам и стандартам [7] (Klimenko, 2018).

Укрупненно по видам инновационной деятельности среди инноваций сферы услуг выделяют маркетинговые и организационные инновации. Начиная с 2011 г. отмечается тенденция сокращения организаций, применяющих маркетинговые инновации. Наибольшая доля организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, наблюдалась в производстве офисного оборудования и вычислительной техники (8,5 %), производстве фармацевтической продукции (6,3 %) и текстильном производстве (5,3 %). В целом для высокотехнологичных секторов экономики маркетинговые инновации были характерны для 4,8 % обследованных организаций, среднетехнологичных – 2,9 %, низкотехнологичных – 2,4 %.

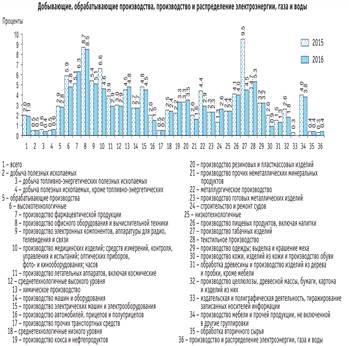

Среди организаций сферы услуг (по обследуемым видам экономической деятельности) доля маркетинговых инноваций составила 1,2 % (в 2014 г. – 1,5 %), в том числе: в организациях связи – 3,5 %, в научных исследованиях и разработках – 4,4 %, в деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, – 0,7 %, в предоставлении прочих видов услуг – 0,4 % (рис. 1).

Рисунок 1.

Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, в общем

числе организаций по видам экономической деятельности, %

Рисунок 1.

Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, в общем

числе организаций по видам экономической деятельности, %

Источник: [5] (Gorodnikova et al., 2018)

Объем товаров и услуг, произведенных с использованием маркетинговых инноваций промышленными организациями в 2015 г., составил 106 980,8 млн руб., или 0,3 % от общего объема отгруженной продукции. В организациях сферы услуг данный показатель составил 22 975,2 млн руб., или 0,5 %.

Существенно сократились затраты на маркетинговые инновации промышленными организациями – на 79,4 % в 2015 г. по сравнению с 2014 г., составив 2510,5 млн руб. Однако в 2016 г. данный показатель возрос в 1,6 раза, составив 3894,4 млн руб. В организациях сферы услуг снижение было не столь значительным – на 36,3 %, составив 503,6 млн руб. в 2015 г. В 2016 г. тенденция их сокращения продолжилась (на 31 % относительно предыдущего года), составив 347,4 млн руб.

По итогам 2016 г. удельный вес организаций промышленности, осуществляющих организационные инновации, в общем числе организаций составил 2,8 % (в 2015 г. – 2,9 %). Наибольшая доля организаций, осуществляющих организационные инновации, наблюдалась в производстве летательных аппаратов (11,7 %), электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (8,8 %), производстве нефтепродуктов – 8,5 %. В целом для высокотехнологичных секторов экономики организационные инновации были характерны для 8,1 % обследованных организаций, среднетехнологичных – 4,5 %, низкотехнологичных – 1,5 %.

Затраты на организационные инновации промышленных организаций в 2015 г. сократились на 9,2 % по сравнению с 2014 г., составив 3015,6 млн руб. Однако в 2016 г. отмечался их рост в 1,9 раза, составив 5819,5 млн рубл. В организациях сферы услуг снижение было более значительным – на 50,7 %, составив 1626,6 млн руб. При этом в 2016 г. значение показателя возросло в 2,3 раза, составив 3681,5 млн руб. Для промышленных организаций среди организационных инноваций наибольшую долю составляла реализация мер по развитию персонала (72,3 % от общего числа организаций, осуществляющих организационные инновации).

По итогам 2016 г. 18,5 % организаций сферы услуг осуществляли исследования и разработки (в 2015 г. – 28 %), 6,8 % – приобретали новые технологии (4,6 %), 4,3 % – патенты и права на патентные лицензии (2,6 %), 35,6 % – программные средства (38,6 %), 25,3 % – проводили обучение и подготовку персонала (21,3 %), 3 % – осуществляли маркетинговые исследования (3,6 %). В организациях сферы услуг насчитывалось 231 подразделение, выполняющее научные исследования и разработки, что больше, чем в предыдущем году, на 7,9 %. Численность работников в подразделениях, выполняющих научные исследования и разработки, также увеличилась на 10 %, составив 3220 человек (рис. 2).

Рисунок 2. Научно-исследовательские подразделения в организациях сферы услуг, осуществляющих технологические инновации

Источник: [5] (Gorodnikova et al., 2018)

С 2013 г. отмечается негативная тенденция сокращения организаций сферы услуг, участвующих в технологическом обмене, доля которых сократилась с 28,4 до 19,3 % по организациям, приобретавшим новые технологии, и с 9,4 до 6,5 % – передававших новые технологии. Обращает на себя внимание тот факт, что с 2000 г. приобретение новых технологий организациями сферы услуг в разы превышало их передачу. Однако данный разрыв существенно сократился – с 6 раз до 3 раз (рис. 3).

Рисунок 3. Участие в технологическом обмене организаций сферы услуг

Источник: [5] (Gorodnikova et al., 2018)

Основными источниками информации в организациях сферы услуг для технологических инноваций были: внутренние источники организации, потребители услуг, конкуренты в отрасли, интернет, выставки и ярмарки [5] (Gorodnikova et al., 2018).

Моделирование совокупного влияния промышленной, инновационной, социальной сферы и сервисного сектора на макроэкономические показатели

Вопросы устойчивого развития сферы услуг освещаются в трудах современных ученых. Так, В.М. Каточков акцентирует внимание на инновационном кластере как инструменте внедрения социально-экономических инноваций, где организации сферы услуг выполняют роль инфраструктурной поддержки [6] (Katochkov, 2013). А.А. Алабугин исследует вопросы оценки социально-экономической системы, которые целесообразно адаптировать к методике управления сферой услуг [1] (Alabugin, 2011). В целом, вопросы взаимодействия различных видов экономической активности и эффекта от данного взаимодействия широко исследуются научным сообществом [11, 15, 18] (Potoroko, Okolnishnikova, 2012; Tokmanev, Kuzmenko, 2012; Yakovleva, 2011). Однако открытым остается вопрос комплексного влияния различных сфер деятельности на макроэкономику.

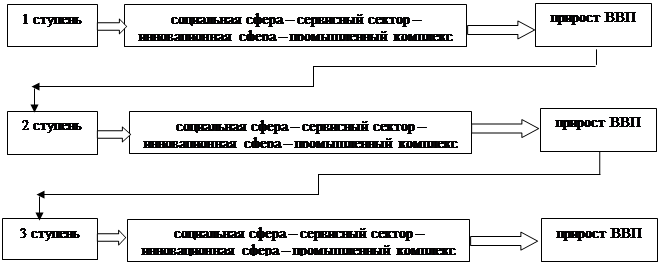

В целях определения совокупного влияния сбалансированной промышленной, инновационной, социальной сферы и сервисного сектора на достижение устойчивого макроэкономического развития на основе корреляционного-регрессионного анализа и полученных результатов временных лагов по рассматриваемым секторам был построен прогноз вклада данных компонентов в формирование основного макроэкономического показателя – индекса физического объема ВВП. Для постиндустриальной экономики целесообразной видится оценка комплексного влияния на макроэкономическое развитие по цепочке создания стоимости: социальная сфера (динамика реальных денежных доходов населения) – сервисный сектор (увеличение темпов роста объема оказанных платных услуг населению) – инновационная сфера (повышение уровня инновационной активности организаций) – промышленный комплекс (рост индекса промышленного производства), которые в совокупности приводят к достижению устойчивых темпов роста национальной экономики, возвращая систему снова к первому уровню импульса (социальной сфере), но более высокого качества – вторая ступень развития и т.д. (рис. 4).

Рисунок 4. Система сбалансированного устойчивого развития секторов экономики

Источник: составлено автором

Основываясь на методических аспектах корреляционно-регрессионного моделирования, нами построена прогностическая модель прироста ВВП [3] (Demidenko, 1981). Для моделирования вклада рассмотренных секторов экономики в прирост ВВП была использована следующая система показателей:

У – индекс физического объема ВВП, %;

Х1 – индекс физического объема платных услуг населению, %;

Х2 – реальные располагаемые денежные доходы населения, %;

Х3 – индекс промышленного производства, %;

Х4 – уровень инновационной активности организаций, %.

Исходные данные для моделирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели для моделирования вклада сфер экономики в прирост ВВП

|

Год

|

У

|

Х1

|

Х2

|

Х3

|

Х4

|

|

2010

|

104,5

|

101,5

|

105,9

|

107,3

|

9,5

|

|

2011

|

104,3

|

103,2

|

100,5

|

105,0

|

10,4

|

|

2012

|

103,7

|

103,5

|

104,6

|

103,4

|

10,3

|

|

2013

|

101,8

|

102,0

|

104,0

|

100,4

|

10,1

|

|

2014

|

100,7

|

101,0

|

99,3

|

101,7

|

9,9

|

|

2015

|

97,5

|

98,9

|

96,8

|

96,6

|

9,3

|

|

2016

|

99,8

|

100,7

|

94,2

|

101,1

|

8,4

|

|

2017

|

101,5

|

101,2

|

98,3

|

102,1

|

9,7

|

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показали, что наибольший вклад в прирост ВВП обеспечивает сервисный комплекс, поскольку его коэффициент эластичности составил 0,54 и является максимальным из рассмотренных показателей. Существенное влияние в приросте ВВП обеспечивает также индикатор изменения индекса промышленного производства – коэффициент эластичности составил 0,44. Оба рассмотренных показателя являются статистически значимыми на уровне 5 %, что позволяет говорить о целесообразности их включения в прогностическую модель. Вклад других факторов был менее существенен: коэффициенты эластичности показателей «реальные располагаемые денежные доходы населения» и «уровень инновационной активности организаций» составили соответственно 0,09 и 0,27, при этом являются статистически не значимыми (р-значение 0,18 и 0,5 соответственно). Суммарный вклад выделенных четырех показателей в прирост ВВП составляет 1,35. При этом следует отметить их положительное влияние на формирование ВВП, что может быть охарактеризовано как позитивная тенденция. Следовательно, при увеличении указанных факторов на 1 % прирост ВВП составит 1,35 %. Достоверность полученной прогностической модели подтверждается коэффициентом детерминации, который составил 90 %, значимостью критерия Фишера – менее 0,05, и стандартной ошибкой, которая является незначительной – 0,4 % от среднего значения зависимой переменной (табл. 2).

Таблица 2

Итоги регрессионного анализа прогностической модели прироста ВВП

|

Показатель

|

R-квадрат = 0,9

Значимость F 0,002407713 Стандартная ошибка 0,4 % Суммарный вклад в прирост ВВП 1,35 % | ||

|

Коэффициент эластичности

|

Стандартная ошибка

|

Р-значение

| |

|

У-пересечение

|

-10,8978

|

12,64665

|

0,452217723

|

|

Х1

|

0,54185

|

0,177555

|

0,055352699

|

|

Х2

|

0,09274

|

0,053612

|

0,182099125

|

|

Х3

|

0,446699

|

0,07018

|

0,007848087

|

|

Х4

|

0,274332

|

0,367012

|

0,50903358

|

Для построения прогностической модели роста ВВП за счет сбалансированного устойчивого прироста индикаторов социальной сферы, промышленности, сервисного сектора и инноваций были смоделированы значения независимых переменных модели учетом их прироста в 1 % и 3 % ежегодно на среднесрочную перспективу – на три года.

Прогнозные значения моделируемых показателей представлены в таблице 3.

Таблица 3

Прогнозные значения моделируемых переменных

|

год

|

Х1

|

Х2

|

Х3

|

Х4

|

|

|

Прирост на 1 %

| |||

|

2018

|

102,2

|

99,3

|

103,1

|

9,8

|

|

2019

|

103,2

|

100,3

|

104,2

|

9,9

|

|

2020

|

104,3

|

101,3

|

105,2

|

10,0

|

|

|

Прирост на 3 %

| |||

|

2018

|

104,2

|

101,2

|

105,2

|

10,0

|

|

2019

|

107,4

|

104,3

|

108,3

|

10,3

|

|

2020

|

110,6

|

107,4

|

111,6

|

10,6

|

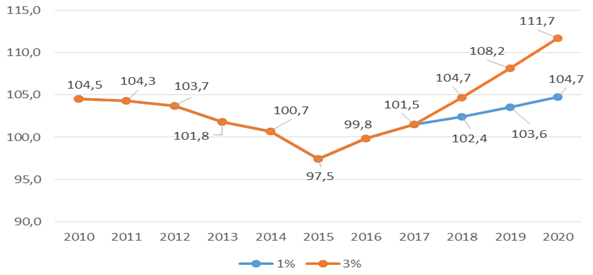

На основе прогностической модели с учетом коэффициентов эластичности был составлен прогноз прироста ВВП, учитывающий изменение индикаторов социальной сферы, промышленности, сервисного сектора и инноваций (рис. 5).

Рисунок 5. Прогностическая модель проста ВВП за счет сбалансированного устойчивого развития социальной сферы, промышленности, сервисного сектора и инноваций

Источник: составлено автором

Таким образом, при однопроцентном приросте моделируемых показателей рост ВВП увеличится со 102,4 % в 2018 г. до 104,7 % к 2020 г., при трехпроцентном – со 104,7 % в 2018 г. до 111,7 % к 2020 г.

Заключение

Инновационную деятельность сферы услуг можно рассматривать как самостоятельное направление инновационного развития, например, для рынка связи, образования, туризма и т.п., и как сопутствующую или обеспечивающую деятельность для технологического сектора экономики – услуги в области маркетинга, дизайна, проектирования, обучения персонала, подготовки и переподготовки кадров, аутсорсинга, стратегического планирования, инжиниринга и т.д. в целях устойчивого инновационного развития макро-, микро- и мезоэкономических систем.

Страница обновлена: 25.05.2025 в 04:25:42

Russia

Russia