Бедность в современной России: вызовы социально-экономической стабильности

Мотыльков А.А.1![]()

1 Академия труда и социальных отношений

Скачать PDF | Загрузок: 77

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Том 19, Номер 4 (Апрель 2025)

Аннотация:

В данной статье подробно анализируется актуальная проблема бедности в Российской Федерации, которая является одной из ключевых социальных проблем современности. Особое внимание уделяется тому, как бедность оказывает влияние на социально-экономическую стабильность страны, рассматриваются различные аспекты этого явления, его многогранное воздействие на различные сферы жизни общества.

Также в статье освещаются причины, по которым бедность представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности государства, обсуждается, как она влияет на уровень жизни граждан, их здоровье, образование и возможности для самореализации. Важное место в анализе занимает изучение зависимости потребительского поведения населения от уровня его доходов, выявление закономерностей в этом взаимодействии.

Отдельный акцент сделан на статистических данных, касающихся количества жителей Российской Федерации, чьи денежные доходы находятся ниже установленного прожиточного минимума. Эти цифры позволяют наглядно представить масштаб проблемы и ее влияние на общую картину социально-экономического положения в стране. В целом статья стремится предоставить всесторонний обзор проблемы бедности, ее последствий и возможных путей решения, что имеет важное значение для разработки эффективных социальных и экономических стратегий.

Ключевые слова: бедность, угрозы, социально-экономическая стабильность, доходы, прожиточный минимум, уровень доходов, средний класс

JEL-классификация: I30, I32, P36, P46

Введение

В современном мире, где экономическая нестабильность стала неотъемлемой частью глобальной реальности, вопрос о различиях в уровне доходов населения. Это явление, характеризующееся значительными расхождениями в материальном благополучии граждан, порождает целый ряд сложных проблем, в числе которых выделяется процесс социального расслоения общества, делящего его на две противоположные категории – богатых и бедных. Несмотря на обширный спектр исследований, посвященных этой теме, многие аспекты дифференциации доходов населения остаются недостаточно изученными, что и послужило основанием для более глубокого рассмотрения этих вопросов в рамках представленной работы.

Актуальность неоспорима в современном экономическом контексте та как в наше время, когда каждый день приносит с собой новые трудности и трансформации, вопрос бедности в России выходит на передний план и требует особого внимания. Проблема бедности не ограничивается экономическими проблемами общества, она также влияет на социальную, культурную и политическую жизнь страны. Это явление становится серьезным барьером на пути к социально-экономической стабильности, которая служит фундаментом для благополучия и прогресса государства.

Научный пробел. Бедность, как социальное явление, влечет за собой множество негативных последствий, начиная от ухудшения здоровья населения и заканчивая снижением общего уровня образования и культурного развития общества. В этом контексте, выявление и анализ научного пробела, связанного с бедностью в современной России, становится ключевым аспектом для разработки эффективных стратегий и программ, направленных на преодоление этого явления и обеспечение социально-экономической стабильности на долгосрочную перспективу.

Цель научной работы. Всесторонний анализ проблемы бедности в России, выявление ее влияния на социально-экономическую стабильность страны и предложение возможных путей решения этой актуальной проблемы. Статья стремится не только описать текущее состояние дел, но и оценить последствия бедности для различных аспектов жизни общества, включая здоровье, образование и уровень жизни граждан.

Научная новизна заключается в комплексном подходе к исследованию бедности как фактора, угрожающего социально-экономической стабильности России. В отличие от предыдущих исследований, статья акцентирует внимание на взаимосвязи между уровнем доходов населения и его потребительским поведением, а также на статистических данных, иллюстрирующих масштабы проблемы. Это позволяет глубже понять механизмы, через которые бедность влияет на общество в целом.

Авторская гипотеза заключается в том, что бедность не только ухудшает качество жизни граждан, но и создает системные риски для экономической безопасности государства. Уровень доходов населения оказывает значительное влияние на его потребительское поведение, что, в свою очередь, сказывается на экономическом росте и социальной стабильности.

Методология. В статье используется комплексный метод анализа, включающий:

Качественный анализ — изучение литературных источников и существующих исследований по теме бедности и ее влияния на социально-экономическую стабильность.

Количественный анализ — работа с актуальными статистическими данными о доходах населения, уровне бедности и других показателях, связанных с социальной и экономической ситуацией в стране.

Сравнительный анализ — сопоставление ситуации с бедностью в России с аналогичными процессами в других странах, что позволяет выявить общие тенденции и специфические черты. Основу проблеме бедности, как социального явления послужили работы отечественных ученых Аткинсон Э. (Atkinson E. p. 56-66), Банерджи А., Дюфло Э. (Banerjee A., Duflo E. p. 7-19), Бек У. (Beck W. p. 41-55), Стиглиц Д. (Stiglitz D. p. 77-81), Эрхард Л. (Erhard L. p.101-105)

Результаты и обсуждение

В 2019 году мир узнал о вручении Нобелевской премии, которая ежегодно становится знаковым событием в мире науки. Особое внимание привлекла премия по экономике, врученная за «разработку эффективных методов борьбы с бедностью, что было названо «лекарством от бедности». Лауреатами стали выдающиеся ученые – Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер, которые сумели на практике доказать эффективность своих методов в борьбе с бедностью в самых отсталых странах мира» [1]. Их работа открыла новые горизонты для исследования проблемы бедности в современной социальной науке, где этот вопрос анализируется с различных точек зрения, включая методологию и технологии учета бедности, а также стратегии и методы ее преодоления [2].

Бедность, как вечная и многогранная социальная проблема [3], продолжает оставаться актуальной для многих стран мира. Она затрагивает основы общественной жизни и требует комплексного подхода к решению. Одной из ключевых задач является сокращение разрыва между бедными и богатыми слоями населения, поскольку это явление приобретает все более глобальный масштаб и требует немедленного внимания.

Текущая социально-экономическая ситуация в России наглядно демонстрирует, насколько важен и своевременен теоретический анализ проблематики бедности, которая представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности в стране. В этом «контексте, ряд ученых в своих исследованиях выделяют различные уровни, которые позволяют оценить качество жизни населения, включая такие показатели, как доходы, стоимость жизни, уровень потребления» [4], а также основные интегральные показатели жизненного уровня, доступность и качество инфраструктуры и социальных услуг, и демографические параметры.

В современном мире, где экономические показатели играют ключевую роль в оценке благосостояния нации, уровень жизни населения России является многогранным и сложным понятием, которое определяется целым рядом важных и значимых показателей. Среди них особое место занимает объем валового внутреннего продукта, приходящегося на каждого жителя страны, что является одним из фундаментальных индикаторов экономического здоровья общества. Также немаловажным является объем производства товаров первой необходимости, который свидетельствует о способности экономики обеспечивать потребности населения в основных жизненных потребностях.

Не менее важными для оценки общего уровня жизни являются показатели инфляции и безработицы, которые напрямую влияют на стабильность экономического положения граждан. Уровень инфляции отражает изменение покупательной способности денег, а уровень безработицы показывает, насколько эффективно экономика может предоставить рабочие места для своих граждан. В дополнение к этим «показателям, величина реальных доходов на душу населения также играет критическую роль, поскольку она отражает фактический уровень материального благосостояния населения, учитывая влияние инфляции на доходы» [5].

Когда мы говорим о богатстве населения, мы имеем в виду совокупность всех денежных средств и материальных благ, которые были либо получены, либо произведены домашними хозяйствами за определенный период времени. Этот показатель является важным индикатором экономического статуса и финансовой устойчивости семей. Стоит отметить, что уровень потребления населения тесно связан с уровнем доходов, поскольку именно доходы определяют способности граждан приобретать товары и услуги, необходимые для поддержания и улучшения качества их жизни.

Вопросы социального равенства и справедливости стоят особенно остро. Государственные органы и эксперты по социальным вопросам акцентируют внимание на том, что для обеспечения стабильности и гармоничного развития общества крайне важно стремиться к тому, чтобы уровень доходов граждан, а также качество их жизни были сопоставимы и не допускали наличия явных социальных разрывов. Это означает, что в идеале должно отсутствовать явление бедности, которое является одной из главных проблем современного общества. Подобная позиция является общепринятой и находит поддержку в ряде стран, включая такие скандинавские государства, как Норвегия, Финляндия и Дания, а также в других странах, где уровень социального расслоения и разницы в доходах населения минимален [6].

Тем не менее, в мировом сообществе существуют и такие государства, где, к сожалению, можно наблюдать значительное расслоение по уровню доходов граждан, что в конечном итоге приводит к росту бедности среди населения [7] . В рамках Европейского союза понятие бедности определяется как отсутствие достаточных ресурсов для поддержания уровня жизни, который считается приемлемым и нормой в данном социуме.

Приведем в пример Финляндию, где для более точного измерения уровня бедности используется метод, основанный на сравнении с минимальным бюджетом. Этот подход учитывает критерии абсолютной бедности и позволяет выявить ту часть населения, чьи доходы не достигают уровня минимально необходимого для ведения достойной жизни.

Исследования, проведенные в этой стране, показали, что количество людей, чьи доходы находятся ниже порога бедности минимального бюджета, существенно меньше по сравнению с теми, кто находится за чертой относительной бедности [8]. Согласно предоставленным данным, прожиточный минимум для лиц, которые живут одни, составляет от 600 до 669 евро в месяц, причем этот показатель не зависит от возраста и расходов на жилье. Стоимость жилья в среднем составляет 156 евро, а аренда квартиры обходится в сумму от 388 до 540 евро [12].

В категорию наиболее уязвимых граждан, чьи доходы не достигают порога бедности минимального бюджета, входят учащиеся, доля которых составляет 24,9%, опекуны-одиночки — 20%, безработные — 16,6% и те, кто проживает в одиночку — 16,1%. Несмотря на значительный научно-технический прогресс и промышленный рост, которые сопровождали общество в двадцатом веке, социальные различия в современном мире продолжают углубляться [10]. Проблема общественного разделения становится все более сложной и актуальной для всех стран, включая те, которые считаются развитыми [13]. В простых словах это означает, что те, кто и так находились на нижних ступенях социальной лестницы, становятся еще более уязвимыми, а те, кто уже обладает значительными богатствами, продолжают их накапливать, увеличивая свое благосостояние [14].

Давайте подробнее рассмотрим весьма актуальную и остро стоящую проблему бедности в нашей стране – в Российской Федерации. Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики, ситуация с бедностью в нашей стране вызывает серьезные опасения, так как зафиксирован определенный рост данного негативного социального явления. Если говорить более конкретно, то уровень бедности в Российской Федерации, даже после того, как был увеличен прожиточный минимум, достиг отметки в 2024 год 7,2% что на 1,1 процентного пункта ниже показателя 2023 года (8,3%). Если же рассматривать динамику изменения этого показателя относительно первого квартала 2025, то можно заметить, что коэффициент бедности уменьшился на 0,3% [9]. Это увеличение связано с тем обстоятельством, что величина прожиточного минимума выросла в 2024 году показала рост на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, и составила 15 552 рублей.

Если анализировать конкретные цифры, то количество граждан нашей страны, чьи денежные доходы находятся ниже установленного прожиточного минимума во четвертом квартале 2024 года, составило 7,7 миллиона человек. Это, в свою очередь, соответствует 7,2% от общего числа населения Российской Федерации.

В 2020 году российские власти стали активно размышлять над вопросом возможного отмены налога на доходы для граждан с низким уровнем доходов и введения налогового вычета для всех трудоспособных граждан. Планируется рассмотреть возможность не только отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чей доход составляет около 12 тысяч рублей, но и введения налогового вычета в размере 1,5 прожиточного минимума для всех работающих граждан. При этом, возможно, ставка НДФЛ может быть повышена с нынешних 13% до 16%. Председатель Счетной палаты высказал свою позицию по этому поводу, отметив, что хотя снижение налогов для людей с очень низкими зарплатами может и не напрямую касаться бедных, любое уменьшение налогового бремени всегда находит поддержку среди широких слоев населения [20]. Однако, по его мнению, если речь идет о борьбе с бедностью, то более эффективными инструментами являются субсидии, которые рассчитываются исходя из дохода на душу населения в семье, с последующим выделением соответствующих субсидий на этой основе.

Особенно стоит выделить, что к бедному населению в первую очередь можно отнести женщин, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, воспитывая детей без финансовой поддержки со стороны своих супругов [15]. В современной экономике России сложилась уникальная и весьма печальная тенденция появления так называемых «работающих бедных», что является серьезным вызовом для общества и требует немедленного внимания и решения.

В мире, где экономическое разделение и социальное неравенство становятся все более заметными, мы сталкиваемся с явлением, которое можно охарактеризовать как «работающих бедных» [16]. Это те самые трудолюбивые граждане, которые, несмотря на свою занятость и усердие, получая заработную плату, которая, к сожалению, оказывается настолько низкой, что не позволяет им выйти за рамки бедности [17]. Они каждый день приходят на свои рабочие места, выполняют все необходимые функции, но при этом их доходы настолько малы, что их можно отнести к категории «работающих бедных».

Проблема бедности в обществе является сложным социально-экономическим феноменом, который затрагивает как отдельных людей, так и целые социальные группы. Бедность – это состояние, при котором индивид или группа индивидов не в состоянии удовлетворить даже самые базовые потребности, которые являются необходимыми для поддержания жизнедеятельности. Это явление не знает границ и может коснуться любой страны, независимо от ее экономического положения, превращая ее в бедную или богатую.

Среди стран, которые на протяжении длительного времени остаются на грани бедности, можно выделить несколько, которые исторически сталкивались с этой проблемой. В основном, это государства, расположенные на африканском континенте, такие как Республика Конго, Зимбабве, Мали и другие. В этих странах уровень бедности среди населения, согласно последним статистическим данным, колеблется в пределах от 55 до 65 процентов, что является весьма тревожным показателем [11].

Бедность обладает двумя основными аспектами: экономическим и социальным. Экономический аспект бедности связан с уровнем материального благосостояния индивида, что в свою очередь выражается в наличии минимального объема ликвидных активов, необходимых для удовлетворения основных жизненных потребностей. Социальный аспект бедности более сложен и многогранен, он включает в себя особый образ жизни людей, их стиль жизни, а также нормы и поведенческие стандарты, которые они принимают в условиях ограниченных ресурсов.

Необходимо подчеркнуть, что проблема бедности в различных уголках нашей планеты проявляется в самых разнообразных формах и имеет свои уникальные черты, обусловленные экономическими, социальными и культурными особенностями каждой страны. Рассмотрим несколько примеров.

В Китае, который по праву считается одной из ведущих держав современного мира и занимает значительное место в глобальной экономике, ситуация с бедностью выглядит довольно тревожно. По последним данным, около 65% населения страны живут за чертой бедности, что является весьма высоким показателем для такой развитой страны [18].

Ситуация в Соединенных Штатах Америки, где примерно каждый шестой житель страны относится к категории бедных, также вызывает обеспокоенность. В США существует концепция «working poor» — людей, которые несмотря на то, что они трудятся, все равно не могут обеспечить себе достойный уровень жизни. В американском обществе бедность часто ассоциируется с безработицей, и считается, что человек, который нашел себе работу, не может быть бедным, но реальность показывает обратное.

Япония, занимающая третье место в мире по экономической мощи, также сталкивается с ростом уровня бедности. Каждый шестой японец сегодня считается бедным, и основная причина этого — высокая безработица. Несмотря на то, что Япония является одной из стран с высоким уровнем и качеством жизни, проблема бедности здесь остается актуальной.

В то же время, стоит отметить, что страны, такие как Норвегия, Австралия и Швеция, по праву занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге по уровню и качеству жизни своих граждан.

В различных уголках мира предпринимаются усилия для снижения неравенства доходов и борьбы с бедностью. Основные направления работы включают в себя разработку эффективных программ содействия занятости населения, улучшение условий социального обеспечения и жилищных условий, а также стабилизацию и повышение минимального размера оплаты труда и социальных выплат.

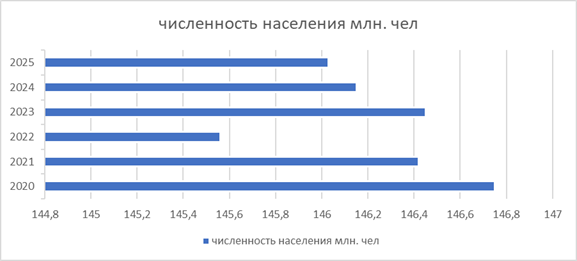

В контексте изучения данной проблемы важно также проанализировать динамику численности населения, что позволяет лучше понять масштабы и тенденции изменений в социально-экономическом положении граждан. Например, если рассмотреть данные по Российской Федерации за последние годы, то можно увидеть определенные закономерности и изменения, влияющие на уровень бедности в стране (см. рис. 1).

Динамики численности населения в Российской Федерации (2020–2025 гг.)

Источник» составлено автором [10]

В течение последних пяти лет Россия сталкивается с довольно сложной и непредсказуемой ситуацией в области демографической динамики. Этот период ознаменовался значительными колебаниями в численности населения страны, которые заслуживают более детального рассмотрения.

В частности, если взглянуть на период с 2020 по 2022 годы, то можно заметить, что численность населения России претерпела резкое снижение. К 2022 году общее число жителей страны сократилось до 145,56 миллиона человек. Это падение было вызвано несколькими ключевыми факторами, среди которых следует выделить глобальную пандемию COVID-19, которая оказала значительное влияние на уровень смертности, а также заметное снижение рождаемости.

Однако в последующие годы, а именно в 2023-2024 годах, ситуация начала постепенно улучшаться. Наблюдалось частичное восстановление численности населения, которое достигло 146,15 миллиона человек. Этот рост был обусловлен миграционным приростом и снижением уровня смертности, что стало возможным благодаря преодолению последствий пандемии.

Тем не менее, в 2025 году Россия вновь столкнется с падением численности населения, которое достигнет отметки в 146,03 миллиона человек. Основной причиной этого станет естественная убыль населения, то есть превышение смертности над рождаемостью.

Разбирая ключевые факторы, влияющие на демографическую ситуацию в стране, стоит особо отметить естественную убыль. В течение одиннадцати месяцев 2024 года в России было зарегистрировано рождение 1,124,6 тысячи детей, что на 3,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время, за тот же период умерло 1,669,7 тысячи человек, что на 4,3% больше. В результате, естественная убыль за январь–ноябрь 2024 года составила 545,1 тысячи человек.

Что касается миграции, то ее роль в демографической картине России трудно переоценить. Миграция частично компенсирует естественную убыль, однако точные данные за 2024–2025 годы пока недоступны. Прогнозы различаются: в то время как ООН (Countrymeters) предсказывает рост численности населения до 146,26 миллиона человек за счет миграции, Росстат, напротив, фиксирует предполагаемое снижение [18].

Наконец, важно подчеркнуть, что демографическая ситуация в России имеет значительные региональные различия. В некоторых регионах, таких как Московская область, Ингушетия и Ленинградская область, наблюдается прирост населения. В то же время, большинство субъектов Российской Федерации, особенно сельские районы, сталкиваются с сокращением численности населения. Основной причиной этого является процесс урбанизации и отток молодёжи из депрессивных регионов, что приводит к уменьшению населения в этих местностях.

Важнейшим индикатором экономического благополучия граждан является прожиточный минимум, который регулярно пересматривается в соответствии с изменениями в экономической ситуации страны. В соответствии с последними нормативными актами, утвержденными правительством Российской Федерации, с наступлением нового 2025 года вступят в силу новые параметры федерального прожиточного минимума. Согласно этим данным, на душу населения прожиточный минимум будет составлять 17 733 рубля, что является базовым уровнем дохода, необходимым для удовлетворения основных жизненных потребностей.

Для более точного понимания социальной защищенности различных слоев населения, были установлены отдельные показатели прожиточного минимума для ключевых групп населения:

⦁ Для трудоспособных граждан, чья активная жизненная позиция и трудовой вклад в экономику страны являются основополагающими, прожиточный минимум составит 19 329 рублей.

⦁ Для детей, которые являются будущим нации и нуждаются в особом внимании и заботе, прожиточный минимум будет равен 17 201 рублю.

⦁ Для пенсионеров, которые отдали лучшие годы своей жизни на благо общества и теперь нуждаются в поддержке, прожиточный минимум установлен на уровне 15 250 рублей.

Следует отметить, что в нашей стране существует значительная разница в уровне жизни в различных регионах, что отражается и на величине прожиточного минимума. К примеру, в столице нашей Родины, городе Москве, прожиточный минимум будет значительно выше и составит 23 908 рублей. В то же время, в некоторых регионах, таких как Магаданская область, этот показатель достигнет 30 855 рублей, что обусловлено особенностями экономической ситуации в этих местах. В Липецкой области, напротив, прожиточный минимум будет одним из самых низких и составит всего 14 718 рублей.

Что касается статистики по численности населения, доходы которого находятся ниже установленного прожиточного минимума, то в открытых источниках информации прямых данных по этому вопросу не обнаружено. Тем не менее, можно выделить несколько ключевых аспектов, которые позволяют получить более полную картину:

1. Методология расчета прожиточного минимума играет важную роль, так как он используется не только как индикатор уровня жизни, но и как инструмент для оценки нуждаемости граждан и расчета социальных выплат, включая различные виды пособий и доплаты к пенсиям. С 2021 года расчет прожиточного минимума производится на основе медианного дохода, что позволяет более точно отражать реальные потребности населения, а не ограничиваться минимально необходимыми расходами.

2. В контексте тенденций, связанных с уровнем бедности в стране, стоит отметить, что по данным Росстата, в 2024 году уровень бедности в России достиг 7,2%, что соответствует примерно 10,5 миллионам человек [9]. Этот показатель на 1,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем году, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации. Однако, несмотря на запланированный рост прожиточного минимума на 14,8% в 2025 году, существуют риски, связанные с инфляцией и стагнацией доходов населения [9], которые могут привести к сохранению высокого уровня бедности в стране.

Исторически сложилось так, что переход Российской Федерации к рыночной экономике сопровождался глубоким социальным расслоением. Это явление привело к целому ряду негативных последствий, включая рост коррупции, развитие теневой экономики и, что особенно важно, углубление дифференциации доходов среди населения. Как уже было отмечено ранее, такое расслоение может иметь далеко идущие последствия, включая возникновение социальной напряженности и риски для стабильности экономического положения страны, что в свою очередь может привести к ухудшению уровня жизни населения и увеличению бедности.

В связи с этим, особое внимание следует уделить формированию и поддержке среднего класса. Средний класс играет ключевую роль в социально-экономическом развитии общества, так как именно он способен способствовать уменьшению социального неравенства и сокращению числа людей, живущих за чертой бедности. Представители среднего класса – это те граждане, которые обладают стабильными доходами, что позволяет им иметь выбор в вопросах приобретения товаров и услуг, выбора места работы и возможности заниматься бизнесом в рамках законодательства, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов.

Таким образом, становится очевидным, что активная и целенаправленная политика государства в сфере социально-экономического развития может привести к позитивным изменениям в жизни граждан. В качестве примера можно привести селекторное совещание, проведенное Президентом России 28 апреля 2020 года с членами правительства и губернаторами, на котором были поставлены конкретные задачи по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

Заключение

В сердце социально-экономических вызовов современной России лежит многогранная проблема бедности - сложное явление, которое не только отражает материальные трудности населения, но и угрожает стратегической стабильности государства.

По данным официальной статистики, в 2024 году уровень бедности в России составил 7,2%, что означает около 10,5 миллионов человек, живущих за чертой прожиточного минимума. Этот показатель, хотя и демонстрирует некоторое улучшение по сравнению с предыдущими годами, остается тревожным сигналом для социальной системы.

Прожиточный минимум к 2025 году установлен на уровне 17 733 рублей, что подчеркивает необходимость постоянной адаптации социальных стандартов к экономическим реалиям. Особенно показательна региональная дифференциация: если в Москве прожиточный минимум достигает 23 908 рублей, то в некоторых регионах он может быть существенно ниже.

Корни бедности в России уходят глубоко в социально-экономическую структуру общества. Ключевыми факторами являются:

1. социальное расслоение

2. низкий уровень заработных плат

3. феномен "работающих бедных"

4. демографические вызовы

5. экономическая нестабильность

Особенно тревожным является появление категории «работающих бедных» - трудоспособных граждан, чьи доходы не позволяют обеспечить достойный уровень жизни. Этот феномен разрушает традиционное представление о том, что занятость автоматически гарантирует материальное благополучие.

Бедность - не просто экономическая проблема, а комплексный вызов, который:

- снижает качество жизни населения

- ограничивает возможности для самореализации

- создает риски социальной напряженности

- тормозит экономическое развитие страны

Решение проблемы бедности требует комплексного, многоуровневого подхода:

1. целенаправленная государственная социальная политика

2. поддержка и развитие среднего класса

3. создание новых рабочих мест

4. повышение уровня заработных плат

5. совершенствование системы социальной защиты

Ключевую роль в этом процессе играет формирование среднего класса - социальной группы, способной стабилизировать экономику и уменьшить социальное неравенство.

Преодоление бедности - не только экономическая задача, но и стратегический национальный приоритет. От успешности этой работы напрямую зависит социально-экономическая стабильность и перспективы развития Российской Федерации.

Только комплексный, последовательный подход, сочетающий государственную политику, экономические реформы и социальную поддержку, может трансформировать существующую ситуацию и создать условия для достойной жизни каждого гражданина.

Источники:

2. Аткинсон Э. Неравенство: как с ним быть. - М.: Издательство Института Гайдара, 2022. – 384 c.

3. Банерджи А., Дюфло Э. Экономика бедных. Переосмысление помощи развивающимся странам. - М.: Издательство Института Гайдара, 2020. – 400 c.

4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. - М.: Прогресс-Традиция, 2020. – 384 c.

5. Фридман М. Капитализм и свобода. - М.: Новое издательство, 2021. – 240 c.

6. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 256 c.

7. Пикетти Т. Капитал и идеология. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. – 1088 c.

8. Родрик Д. Экономика развития: новые перспективы. - М.: Издательство Института Гайдара, 2022. – 472 c.

9. Демографический ежегодник России. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 15.03.2024).

10. Об уровне бедности в Российской Федерации в 2024 году Об уровне бедности в Российской Федерации в 2024 году. Росстат URL: [URL.

11. Самые бедные страны в мире. Emigras. [Электронный ресурс]. URL: https://emigras.ru/vse-strany/samye-bednye-strany-v-mire#timing (дата обращения: 27.03.2025).

12. Sachs Д. Эпоха устойчивого развития. - М.: Весь мир, 2022. – 432 c.

13. Сен А. Развитие как свобода. - М.: Новое издательство, 2021. – 350 c.

14. Саймон Кузнец С. Экономический рост наций. - М.: Мысль, 2022. – 512 c.

15. Стиглиц Д. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. - М.: Изд-во Эксмо, 2021. – 512 c.

16. Стиглиц Д. Великое разделение. Неравенство и его последствия. - М.: Изд-во Эксмо, 2021. – 480 c.

17. Талер Р. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально. - М.: Изд-во Эксмо, 2020. – 384 c.

18. United Nations. World Population Prospects 2022 URL: [URL.

19. Эрхард Л. Благосостояние для всех. - М.: Начала-Пресс, 2020. – 352 c.

20. Финам. [Электронный ресурс]. URL: https://www.finam.ru/ (дата обращения: 27.03.2025).

Страница обновлена: 11.11.2025 в 13:13:31

Download PDF | Downloads: 77

Poverty in modern Russia: challenges to socioeconomic stability

Motylkov A.A.Journal paper

Creative Economy

Volume 19, Number 4 (April 2025)

Abstract:

The article provides a detailed analysis of the current problem of poverty in the Russian Federation, which is one of the key social problems of our time. Special attention is paid to how poverty affects the socio-economic stability of the country, various aspects of this phenomenon, its multifaceted impact on different spheres of society.

The article highlights the reasons why poverty poses a serious threat to the economic security of the state and discusses how it affects the standard of living of citizens, their health, education and opportunities for self-realization. An important place in the analysis is occupied by the study of the dependence of the consumer behavior of the population on the level of its income, the identification of patterns in this interaction.

Special attention is paid to statistical data on the number of residents of the Russian Federation whose cash income is below the established minimum subsistence level. These figures allow to clearly imagine the scale of the problem and its impact on the overall picture of the socio-economic situation in the country. In general, the article attempts to provide a comprehensive overview of the problem of poverty, its consequences and possible solutions, which is important for the development of effective social and economic strategies.

Keywords: poverty, threat, socio-economic stability, income, subsistence minimum, income level, middle class

JEL-classification: I30, I32, P36, P46

References:

Adzhemoglu D., Robinson D. (2021). Pochemu odni strany bogatye, a drugie bednye [Why are some countries rich and others poor?] M.: AST.

Atkinson E. (2022). Neravenstvo: kak s nim byt [Inequality: What to do with it] M.: Izdatelstvo Instituta Gaydara.

Banerdzhi A., Dyuflo E. (2020). Ekonomika bednyh. Pereosmyslenie pomoshchi razvivayushchimsya stranam [The economy of the poor. Rethinking aid to developing countries] M.: Izdatelstvo Instituta Gaydara.

Bek U. (2020). Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu [Risk society. On the way to another modernity] M.: Progress-Traditsiya.

Erkhard L. (2020). Blagosostoyanie dlya vsekh [Welfare for all] M.: Nachala-Press.

Fridman M. (2021). Kapitalizm i svoboda [Capitalism and freedom] M.: Novoe izdatelstvo.

Nort D. (2021). Ponimanie protsessa ekonomicheskikh izmeneniy [Understanding the process of economic change] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki.

Piketti T. (2020). Kapital i ideologiya [Capital and ideology] M.: Ad Marginem Press.

Rodrik D. (2022). Ekonomika razvitiya: novye perspektivy [Development economics: new perspectives] M.: Izdatelstvo Instituta Gaydara.

Sachs D. (2022). Epokha ustoychivogo razvitiya [The era of sustainable development] M.: Ves mir.

Saymon Kuznets S. (2022). Ekonomicheskiy rost natsiy [The economic growth of nations] M.: Mysl.

Sen A. (2021). Razvitie kak svoboda [Development as freedom] M.: Novoe izdatelstvo.

Stiglits D. (2021). Tsena neravenstva. Chem rassloenie obshchestva grozit nashemu budushchemu [The price of inequality. How does the stratification of society threaten our future?] M.: Izd-vo Eksmo.

Stiglits D. (2021). Velikoe razdelenie. Neravenstvo i ego posledstviya [The great divide. Inequality and its consequences] M.: Izd-vo Eksmo.

Taler R. (2020). Povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi vedut sebya irratsionalno [Behavioral economics. Why do people behave irrationally?] M.: Izd-vo Eksmo.