Problems of ensuring Russia's economic security and food sovereignty amidst modern uncertainty

Krasilnikova L.E.1, Balandin E.D.2, Balandin D.A.3

1 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова

2 Пермский государственный национальный исследовательский университет

3 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Пермский филиал

Download PDF | Downloads: 30

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 10 (October 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=75095833

Abstract:

The article considers a number of critical aspects of ensuring economic security and food sovereignty of the Russian Federation. Based on the analysis of scientific research, the development of theoretical approaches to the regulation of food security, the tasks of reducing social tensions in society and compliance with rational norms of consumption of healthy food is studied. It is established that the usefulness of their consumption by the population reflects the effectiveness, sustainability and flexibility of state regulation in the implementation of socially oriented policy. On the basis of the analysis of the dynamics of production and imports of meat and milk products, the non-compliance with the physiological norms of consumption of meat and milk of cattle by the population of the country was revealed. The problem of inconsistency of certain characteristics, declared composition and origin of food products, in particular, due to the large-scale use of vegetable substitutes for milk fat, is updated.

The conclusion about the necessity to integrate the content of strategic documents on food safety and compliance with food quality standards is formulated. The task of further improvement of the regulatory system of ensuring food sovereignty and appropriate tools and techniques of statistical observation to eliminate the existing negative phenomena has been determined.

Keywords: economic security, food sovereignty, vital activity of individuals, food quality

JEL-classification: F52, H56, H12

Введение. Неопределенность процессов развития современного мироустройства, геополитические и санкционное противостояние России с «коллективным Западом» потребовало от правительства страны принятия безотлагательных мер по укреплению экономической безопасности, неотъемлемыми составляющими которой являются стабильное функционирование оборонного комплекса, национальный технологический суверенитет, устойчивость процессов социального развития и воспроизводства населения. В числе успехов в обеспечении экономической безопасности, в полной мере, заслужено следует отметить кардинальную работу по наращиванию продовольственного суверенитета страны, результаты которой, безусловно, свидетельствует о ряде достигнутых положительных эффектов [23]. Превентивный характер реализованных воздействий на национальную экономику позволил, к настоящему времени, по многим критериальным позициям достичь полного самообеспечения сельскохозяйственной продукцией или выйти на нормативно-программный уровень. На международной арене наша страна стала выступать как активный реализатор Всемирной продовольственной программы, принятой ООН, в том числе выполняя свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам [17].

Вместе с тем сохраняются проблемы качества потребляемых российскими гражданами продуктов питания, несоответствия их отдельных характеристик заявленным составу и происхождению, несоблюдения норм здорового питания широкими массами населения. Необеспеченный внутренним производством спрос на продовольственные товары, территориальные ограничения в организации шаговой доступности продуктов питания [6], наряду с диверсифицированной покупательной способностью населения, дифференцируют регионы страны по уровню потребления здоровой пищи, сказываясь в конечном итоге на уровне заболеваемости и продолжительности жизни [9]. Свою неоднозначную роль в данных аспектах привносят операторы оптовой и розничной торговли, в погоне за сверхприбылями в условиях фактического самоустранения государственного регулирования, диктующих свою политику на региональных рынках и деформирующих структуру потребления населением продуктов питания [12].

Обозначенная тематика определяет актуальность настоящей статьи и необходимость совершенствования институционального регулирования отдельных аспектов нормативного обеспечения продовольственного суверенитета России в современных условиях.

Цель настоящего исследования – конкретизация современных проблем обеспечения экономической безопасности и продовольственного суверенитета Российской Федерации.

Достижение поставленной цели обуславливает необходимость последовательного решения следующих задач: рассмотрение эволюции теоретических воззрений на регулирование процессов обеспечения продовольственной безопасности; аналитическая интерпретация показателей, характеризующих достижение продовольственного суверенитета страны; выявление «узких мест» в нормативном обеспечении стратегических задач по повышению качества пищевой продукции.

Научная новизна статьи заключается в обосновании позиции авторов о необходимости уточнения критериальных значений качества пищевых продуктов в содержании ряда нормативных документов и форм статистического наблюдения Российской Федерации, что позволяет преодолеть отмеченные в настоящей работе проблемы и повысить эффективность управленческого процесса по выполнению социальных обязательств государства перед населением.

Материалом для настоящей статьи послужили опубликованные результаты исследователей, специализирующихся в области обеспечения экономической безопасности и продовольственного суверенитета. Использовались библиографический метод, методы аналитической интерпретации показателей официальной статистики и анализа нормативных документов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть востребованы при совершенствовании нормативного обеспечения в сфере достижения продовольственного суверенитета страны и регионов, а также уточнения методик статистического наблюдения в вопросах соблюдения принятых глобальным сообществом стандартов качества питания.

Основная часть. В современной экономической литературе достаточно широко раскрываются вопросы государственного регулирования общественного воспроизводства, касающиеся проблематики обеспечения, с одной стороны, необходимых темпов и пропорций пространственного развития, с другой стороны, защиты интересов социума, включая аспекты преодоления угроз и рисков продовольственного суверенитета страны и регионов, безопасности и качества потребляемых гражданами продуктов питания. В этой связи, особое внимание уделяется задачам снижения социальной напряженности, доступности ассортимента продовольственных товаров и соблюдения рациональных норм потребления для наиболее уязвимых слоев населения [11].

В условиях турбулентности мировой экономики, трансформации ранее устоявшихся связей в международной системе разделения труда в сельскохозяйственном производстве, устранении избыточной либерализации внешней торговли, продовольственный суверенитет становится важнейшим геополитическим фактором национальной безопасности Российской Федерации. Можно считать, что полноценность потребления населением необходимого объема и качества базовых продуктов здорового питания отражает результативность, устойчивость и гибкость государственного регулирования в реализации социально-ориентированной политики, обеспечении благополучия индивидов, эффективном задействовании имеющихся ресурсов и резервов развития [4].

В научных источниках исследуются подходы по обеспечению продовольственного суверенитета, его концептуальные положения и степень соответствия динамично изменяющимся факторам глобального развития. Так, рассматривается эволюция взглядов на регулирование продовольственной безопасности: от концепции регулирования численности населения, контроля ввоза, максимально возможного расширения продовольственного ассортимента собственного производства, обеспечения доступности продуктов питания для граждан на национальном уровне, до понимания системной необходимости искоренения социального неравенства в мировом масштабе. В частности, стабильного обеспечения всего человечества качественным продовольствием в объемах, необходимых для полноценной жизнедеятельности всех индивидов [20; 18]. Таким образом, в настоящее время, в числе стратегических основополагающих продовольственной безопасности научное сообщество выделяет: соблюдение рациональных норм потребления основных видов продуктов питания населением [8], их качество и доступность, уровень бедности, отлаженность инфраструктуры и логистики поставок [7]. В обозначенных аспектах, в процессе дальнейшего исследования рассмотрим ряд существующих критических моментов для обеспечения экономической безопасности и полноценного продовольственного суверенитета Российской Федерации.

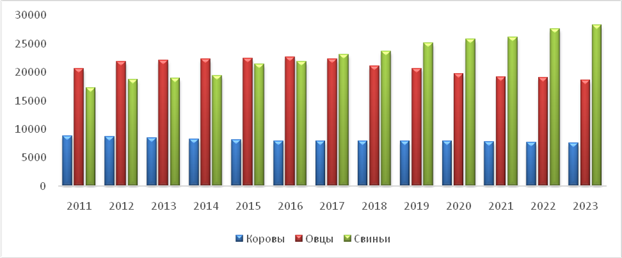

Важнейшим источником восполнения физиологических потребностей человека является мясо скота и птицы. Если российское птицеводство показывает значимые успехи в восстановлении утраченных в трансформационном периоде развития позиций (поголовье птицы увеличилось с 346,4 млн. голов в 1999 г. до 551,2 млн. голов к 2023 г.), то разведение сельскохозяйственных животных характеризуется разнородной динамикой (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в РФ,

2011-2023 гг., тыс. голов

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

Из содержания рисунка 1 видно, что осуществляемые государством протекционистские меры поддержки агропромышленного производства позволили обеспечить устойчивый рост поголовья свиней. В то же время, условия современной экономической нестабильности негативно сказалось на поголовье овец, в том числе из-за снижения экспорта шерсти в страны дальнего зарубежья. В свою очередь, низкая рентабельность производства мяса крупного рогатого скота (КРС) в условиях либерализации внешней торговли самым критическим образом сказалась на поголовье данной группы сельскохозяйственных животных. Поголовье КРС сократилось с 28,5 млн. голов в 1999 г. до 18,3 млн. голов в 2023 г. Естественным образом, данные тенденции отразились в показателях производства мяса в РФ (рис. 2).

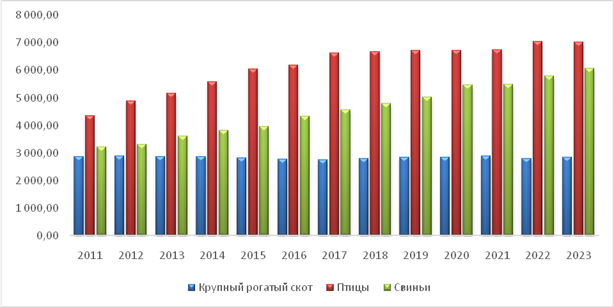

Рисунок 2. Динамика производства скота и птицы на убой в РФ,

2011-2023 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

Как видно из рисунка 2, на фоне общей положительной динамики развития отрасли животноводства крайне отрицательная ситуация складывается в производстве мяса крупного рогатого скота. Считаем необходимым отметить, что согласно данным официальной статистики производство мяса КРС в Российской Федерации сократилось с 3631,5 тысяч тонн в 1992 г. до 1606 тыс. тонн в 2023 г. В перерасчете на душу населения страны, при рекомендуемой норме потребления говядины – 20 кг на человека в год, данный показатель составлял в 1992 г. 24,45 кг, а в 2023 г. – 10,96 кг. Этот процесс сопровождается тем, что с момента вступления России в ВТО и обострения внешнеполитических процессов устойчиво снижается импорт говядины (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика импорта говядины в РФ, 2011-2023 гг., тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

В то же время, потребление мяса и мясопродуктов в 2023 г. в РФ на душу населения за счет свинины и мяса птицы достигло 80 кг (уровень времен СССР).

Таким образом, можно судить как о снижении доли мяса КРС в рационе потребления населения, так и о сохранении зависимости от импорта говядины. Безусловно, что данная тенденция сказывается на качестве обеспечения продовольственным довольствием действующего состава вооруженных сил РФ, что, по мнению правоохранительных органов, является угрозой национальной безопасности страны [16].

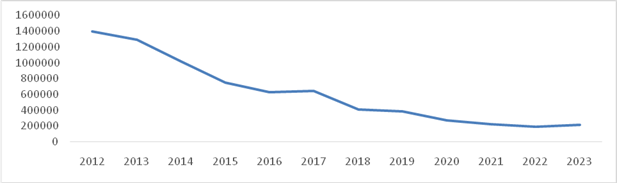

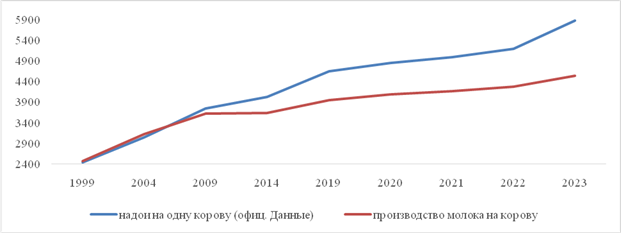

Другим критическим моментом выступает производство молока и молочных продуктов. Несмотря на рост надоев, снижение поголовья дойных коров не позволяет существенно улучшить ситуацию и обеспечить рост объемов производства молока (рис. 4).

Рисунок 4. Объемы производства молока в РФ и надои на одну корову в 1995-2023 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

Заметим, что при определенной устойчивости производства молока, начиная с 2017 г. происходит снижение объемов производства кисломолочных продуктов.

Хотелось бы также отметить моменты, связанные с противоречащими друг другу показателями официальной статистики Росстат. При сопоставлении данных о надоях на одну корову с результатами осуществленного нами деления объемов производства молока на количество коров, усматриваются все более расходящиеся значения за период 1999-2023 гг. (рис. 5).

Рисунок 5. Сопоставление официальных и расчетных объемов производства молока

на одну корову в РФ, 1999-2023 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

При осуществлении расчета мы не учитывали доли овечьего, козьего, буйволинного, верблюжьего молока в общем производстве молока в виду их незначительного объема и отсутствия достоверной статистической информации. Тем более, вызывает недоумение опережающий рост надоев на одну корову, начиная с момента старта реализации целого комплекса стратегий и программ развития агропромышленного производства в стране и регионах. Объяснением данному феномену отчасти может быть известная авторам настоящей работы практика сбора сельскохозяйственными организациями молока от частных лиц для включения в отчетную информацию в целях получения дополнительных преференций от региональных органов регулирования АПК. Либо это связано с изменением методик и регламентов сбора и обработки статистической информации. В любом случае, данный факт требует дальнейшего исследования и принятия соответствующих организационных выводов, в том числе в вопросах совершенствования статистического наблюдения.

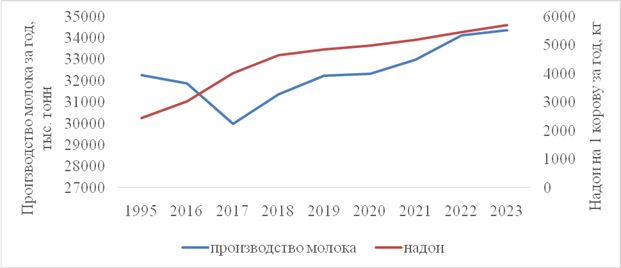

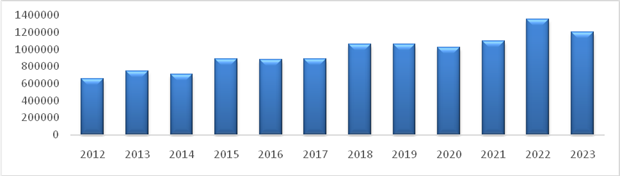

Считаем важным отметить, что при рекомендуемой Минздравом РФ норме в 325 кг в год потребление молока и молочной продукции населением страны существенно ниже. Так, за 2023 г. оно составило 247 кг на человека [3]. Ситуацию в настоящее время не позволяет исправить даже сохраняющийся высокий объем импорта молока (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика импорта молока и сухого молока в РФ, 2012-2023 гг., тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

По содержанию рисунка 6, заметим, что снижение объемов импорта молока и сухого молока в 2020-2021 гг., в большей степени, связано с пандемией коронавируса, чем с замещением дефицита продукцией отечественного производства.

Также, на протяжении многих лет, тревогу у научной общественности вызывает проблема несоблюдения качества молока и молочной продукции, их фальсификация посредством использования растительных заменителей молочного жира и целый ряд других негативных явлений. На рисунке 7 отображена динамика импорта пальмового масла и его фракций в РФ.

Рисунок 7. Динамика импорта пальмового масла и его фракций в РФ, 2012-2023 гг., тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстат [14].

Высокая эффективность производства пальмового масла (4 урожая в год при 70% содержания пальмового масла в плодах), технологические характеристики и способность задавать необходимые свойства обеспечивают его успешную экспансию на российский рынок и широкое применение в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, мороженного, спредов, творожных и сырных продуктов, маргариновой продукции. Всемирная организация здравоохранения, ввиду не изученности возможных негативных последствий здоровью населения от потребления пальмового масла, рекомендовало исключить его масштабное применение в производстве продуктов питания. В связи с этим, особую тревогу общественности вызывает повсеместное вытеснение в продуктах питания синтезированными сырьевыми компонентами молочного жира, так необходимого для полноценной жизнедеятельности людей [21].

Как видно из рисунка 7, в нашем государстве по настоящее время отсутствует действенный системный государственный контроль за регулированием данной проблемы, игнорируется приоритет здоровья широких слоев населения. Несмотря на значительный накопленный опыт определения подлинности продуктов питания [22] ответственность за их фальсификацию незначительна относительно размеров получаемой прибыли [5]. В научных источниках отмечается, что в данном аспекте Россия существенно отстаёт от стран Евросоюза и США [13]. Не отвечающий интересам общества контроль за ввозом пальмового масла снижает спрос производителей продуктов питания на сырое молоко и является отраслевым ограничением развития, не говоря уже о дополнительных проблемах отечественных производителей традиционных для нашей страны видов растительных масел.

Следует также упомянуть проблему нарастающего расслоения населения страны по потреблению питания с высоким содержанием углеводов в ущерб белковым продуктам [10].

Нельзя ни отметить тот факт, что в настоящее время в России на законодательном уровне осуществляются попытки решения анализируемой в статье проблематики. Российская Федерация, как активный участник ООН, признает положения стратегии Всемирной организации здравоохранения в области безопасности пищевых продуктов [1], с различной степенью интенсивности реализуются ключевые разделы государственной стратегии повышения качества пищевой продукции [2]. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что отдельные пункты национальной стратегии носят декларативный характер и не подкреплены реальными решениями. Так, механизмы стимулирования производителей к выпуску пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания в тексте стратегии только обозначены и не подкреплены практическими предложениями и решениями, не определены временные горизонты их разработки и внедрения, не назначены ответственные реализаторы. Содержание стратегии слабо коррелирует с Доктриной безопасности РФ в данном ракурсе.

Выводы

Подводя итоги настоящему исследованию и в порядке обсуждения можно констатировать не включение важных, по нашему мнению, критериальных позиций качества пищевых продуктов в содержание ряда нормативных документов и форм статистического наблюдения Российской Федерации, что позволяет ответственным органам государственного управления, рапортуя об успехах достижения продовольственного суверенитета, игнорировать отмеченные в статье проблемы, снижая тем самым, определенную долю социальной ответственности перед населением. В официальной отчетности превалируют количественные показатели производства продуктов питания над качественными, отображающими пищевую ценность и способность удовлетворять физиологическую потребность населения в жизненно необходимых питательных веществах [15].

Свое негативное воздействие в данную проблематику привносит снижение конкурентности на российском рынке продовольствия из-за прекращения поставок продуктов питания из стран с высокими стандартами производства [19] и монополизм сетевых производителей.

Одним из действенных решений выявленных критических моментов может быть творческое осмысление и интеграция программных документов в области обеспечения экономической безопасности и достижения продовольственного суверенитета страны. В связи с изложенным считаем необходимым на государственном уровне продолжить работу по дальнейшему совершенствованию нормативного регулирования обеспечения продовольственного суверенитета, и соответствующих инструментов, а также методик статистического наблюдения, в целях устранения имеющихся негативных явлений и соблюдения принятых мировым сообществом стандартов качества питания населения.

References:

Altukhov A.I. (2023). Osobennosti obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii v usloviyakh sanktsionnogo davleniya [Peculiarities ensuring of Russia\\\'s food security under the conditions of sanction pressure]. Economics, labor, management in agriculture. (4 (98)). 5-17. (in Russian).

Bolshakov D.S., Kochetova A.N., Podkolzin I.V. (2020). Sovremennye metody opredeleniya podlinnosti pishchevyh produktov [Contemporary techniques for food authentication]. Trudy Federalnogo tsentra okhrany zdorovya zhivotnyh. 17 257-299. (in Russian).

Dryndak A.A. (2024). Strategicheskie podkhody k obespecheniyu prodovolstvennoy bezopasnosti v usloviyakh neopredelennosti [Strategic approaches to ensuring food security in conditions of uncertainty]. Sotsialno-ekonomicheskiy i gumanitarnyy zhurnal. (1 (31)). 283-295. (in Russian).

Fedorov M.V. (2017). Administrativnaya otvetstvennost za izgotovlenie nekachestvennyh produktov pitaniya [Administrative responsibility for manufacturing low-quality food]. Agrarnoe i zemelnoe pravo. (1 (145)). 128-131. (in Russian).

Gorpinchenko K.N., Lyakhova D.I., Sofiyan E.A. (2024). Statisticheskoe issledovanie urovnya zhizni naseleniya Rossii [Statistical study of the standard of living of the russian population]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (6-2). 252-257. (in Russian).

Kazantseva E.G. (2024). Strategicheskie aspekty povysheniya ekonomicheskoy dostupnosti prodovolstviya [Strategic aspects of increasing the economic accessibility of food] Theory and practice of strategizing (Series "Economic and Financial Strategy"). 194-201. (in Russian).

Kholdoenko A.M. (2024). Prodovolstvennaya bezopasnost v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva [The food security in the context of the state's economic security ensuring]. Bulletin of the Saint Petersburg State University of Economics. (2(146)). 42-46. (in Russian).

Kolesnyak A.A., Polyanskaya N.M. (2024). Indikatory sostoyaniya prodovolstvennogo obespecheniya i urovnya zhizni naseleniya Dalnevostochnogo Federalnogo okruga [Indicators of the food supply state and living standard of the far federal district population eastern]. Sotsialno-ekonomicheskiy i gumanitarnyy zhurnal. (1 (31)). 28-41. (in Russian).

Kuzina S.I., Sagiryan I.G. (2024). Ugrozy prodovolstvennoy bezopasnosti rossiyskogo gosudarstva v sovremennyh usloviyakh [Threats to the food security of the russian state in the modern settings]. Pravovoy poryadok i pravovye tsennosti. (1). 54-63. (in Russian).

Lev M.Yu. (2022). Gosudarstvennoe regulirovanie, reguliruyushchee vozdeystvie i ego otsenka: sovremennye protivorechiya Kautskizma v regulirovanii tsen v aspekte prodovolstvennoy i ekonomicheskoy bezopasnosti [State regulation, regulatory impact and its evaluation: modern contradictions of kautskism in price regulation in the aspect of food and economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 775-804. (in Russian).

Mityashin G.Yu. (2024). Obespechenie ekonomicheskoy i fizicheskoy dostupnosti prodovolstviya v usloviyakh turbulentnoy vneshney sredy na osnove sotrudnichestva gosudarstva i roznichnyh setey [Ensuring the economic and physical accessibility of food in a turbulent external environment through cooperation between the state and retail chains]. Biznes i dizayn revyu. (2 (34)). 16-26. (in Russian).

Namyatova L.E. (2024). Znachitelnye postavki palmovogo masla – ugroza prodovolstvennoy bezopasnosti naseleniyu Rossii [Significant supplies of palm oil are a threat to food security for the Russian population]. Theory and practice of the world science. (3). 2-9. (in Russian).

Ponamareva V.E., Dogaeva L.A., Shapovalov K.N. (2023). Kachestvo i bezopasnost pishchevoy produktsii kak indikator prodovolstvennoy bezopasnosti strany [The quality and safety of food products as an indicator of the country's food security]. Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. (6 (103)). 84-93. (in Russian).

Smirnov V.M., Volkonskiy V.A. (2022). Evolyutsiya podkhoda k prodovolstvennoy bezopasnosti v sovremennom mire: stabilnost, ustoychivost i regionalizatsiya [The evolution of the approach to food security in the modern world: stability, sustainability and regionalization]. Economic systems. (3 (58)). 172-182. (in Russian).

Syomin A.N., Tretiakov A.P., Pilschikova K.A., Sbitnev N.A. (2024). Upravlenie vneshneekonomicheskoy deyatelnostyu na prodovolstvennom rynke Rossii i zarubezhnyh stran: realii i novye vozmozhnosti [Management of foreign economic activity in the food market of Russia and foreign countries: realities and new opportunities] (in Russian).

Timakova R.T., Pyankova S.G. (2024). Regionalnye trendy razvitiya agropromyshlennogo kompleksa [Regional trends in the development of the agro-industrial complex]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. (1). 176-193. (in Russian).

Trysyachnyy V.I. (2024). Evolyutsiya podkhodov k prodovolstvennoy bezopasnosti na globalnom urovne [Evolving approaches to food security at the global level]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). (4 (145)). 276-281. (in Russian).

Usenko N.I., Poznyakovskiy V.M., Otmakhova Yu.S. (2014). Palmovyy ray ili palmovyy sprut sovremennye trendy i ugrozy prodovolstvennogo rynka [Palm oil paradise or palm oil octopus current trends and threats of food markets]. Eco. (9(483)). 135-152. (in Russian).

Страница обновлена: 08.07.2025 в 20:04:00