Dynamics of socio-economic systems: evolution of business models amidst institutional change

Babanin P. Yu.1,2

1 Некоммерческое партнерство «Развитие индустриального парка Химки»

2 Техноазис

Download PDF | Downloads: 23

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 8 (August 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=69296489

Abstract:

The article considers the transformation of business models from the perspective of the development of socio-economic systems and the impact of factors arising in the process of such development on the institutional environment. The interaction of this environment with companies operating as part of such systems determines the directions of evolution of these models and largely determines many fundamental parameters of their historical development. Based on a critical assessment of the most prevalent approaches to modeling the evolution of the global socio-economic system, the authors posit that such approaches are limited in their ability to provide an exhaustive description and modeling of these processes. Consequently, the authors propose considering them in light of the tenets of the bifurcation theory of crisis development. Furthermore, the article examines the principal elements of the mechanism through which the institutional environment exerts influence over business models. These include direct coercion by state institutions, imitation behaviour, decision-makers in business entities, and social expectations of employees of such entities. The study's findings led to the conclusion that it is essential to consider the evolution of business models in light of the totality of processes occurring within the institutional environment, which is shaped by the socio-economic structure.

Keywords: economic system crisis development, institutional environment transformation, business model, regulatory rationality, competitiveness

JEL-classification: P00, P40, P50

Введение

Широкий круг проблем, с которыми глобальная экономическая система и отдельные ее составляющие сталкиваются в последние десятилетия, убедительно свидетельствуют о том, что подходы классической и неоклассической экономических школ являются ограниченными и не обладают потенциалом для исчерпывающего описания и моделирования совокупности процессов, направленных на формирование в достаточной степени эффективной рыночной экономики.

Отдельные аспекты отмеченной проблематики непосредственно связаны с институциональными трансформациями, протекающими в рамках эволюции социально-экономических систем, и в значительной мере обуславливаются преобразованиями, затрагивающими не только изолированные направления функционирования мировой социально-экономической системы, но и её фундаментальные свойства, что находит свое выражение в целой череде кризисов, через которые мировой экономике уже пришлось пройти и теми, что ей еще предстоят.

Критическая оценка различных подходов к моделированию эволюционной динамики социально-экономических систем показывает, что многие из методологических подходов, традиционно используемых в решении соответствующих задач, являются слабыми с прогностической точки зрения, поскольку строятся без учёта множество связей, объективно существующих между изменениями основ экономической жизни и сопутствующими им преобразованиями общественных институтов. Данное обстоятельство делает использование таких подходов для осуществления превентивного воздействия на назревающие кризисные процессы и их перевода на оптимальные аттракторы малоэффективным и вызывает к жизни необходимость поиска нового методологического базиса, способного дать комплексное отражение динамики социально-экономических систем.

Таким образом, проблема совершенствования указанной методологии, а также расширения её инструментальной базы представляется весьма актуальной. В этой связи целью настоящего исследования будет выступать анализ эволюции бизнес-моделей хозяйствующих субъектов в контексте кризисного развития глобальной социально-экономической системы, учитывая влияние институциональной среды и ее взаимодействие с функционирующими предприятиями.

Проблематика эволюции бизнес-моделей в институциональной среде и социально-экономических факторов, такую эволюцию обуславливающих, ввиду своей высокой актуальности, была и является предметом пристального внимания научного сообщества. Ей, в частности, посвящены труды Климанова Д.Е. [5], Третьяк О.А. [5], Овчинникова А. В. [12],, Дорф Е. А. [12], Вольчик В. В. [13], Пантеева С. А. [13] и многих других авторов. Однако можно утверждать о недостаточной разработанности методологии анализа эволюции бизнес-моделей в контексте кризисного развития глобальной социально-экономической системы, учитывая влияние институциональной среды. Современные модели, как правило, не учитывают такие факторы, как:

ー влияние бифуркационных процессов на эволюцию бизнес-моделей в условиях кризисных переломных моментов, которые характеризуются нелинейностью и непредсказуемостью;

ー сложный характер взаимодействия институциональной среды и предприятий и влияние прямого принуждения, имитационного поведения и социальных ожиданий на эволюцию бизнес-моделей;

ー взаимосвязь между изменениями в социально-экономическом укладе и трансформацией бизнес-моделей.

Статья заполняет данный научный пробел, предлагая новый подход, основанный на бифуркационной теории кризисного развития и систематическом анализе взаимодействия институциональной среды и предприятий. Это позволяет обеспечить более глубокое понимание эволюции бизнес-моделей и разработать более эффективные стратегии их развития в условиях глобальных изменений. Научная новизна данного исследования также обусловлена идентификацией ключевых элементов механизма воздействия институциональной среды на бизнес-модели: прямого принуждения, имитационного поведения и социальных ожиданий, что способствует более глубокому пониманию процессов трансформации бизнес-моделей. Кроме того, в настоящей статье подчеркивается необходимость рассмотрения эволюции бизнес-моделей в тесной взаимосвязи с процессами, протекающими в институциональной среде, формируемой социально-экономическим укладом.

Авторская гипотеза заключается в том, что эволюция бизнес-моделей является результатом сложного взаимодействия между кризисным развитием глобальной социально-экономической системы, институциональной средой и функционированием предприятий. Процессы, происходящие в этой системе, обусловливают необходимость изменения бизнес-моделей, а институциональная среда в рамках собственных элементов (принуждение, имитация, ожидания) определяет направление и скорость этой эволюции.

В процессе выполнения настоящей работы использовались такие методы научного познания, как метод аналогий, индукции, сравнительного анализа и синтеза. Также применялись методы классификации, системный и методологический подходы.

Основная часть

Необходимо отметить, что при всей остроте и актуальности, присущей проблематике описания эволюции бизнес-моделей в контексте институциональных преобразований, являющихся неотъемлемой частью исторического развития социально-экономических систем, теоретические аспекты такой проблематики до сих пор не получили исчерпывающей разработки, а сосредоточение специалистов в области взаимосвязи эволюции бизнес-моделей с институциональными изменениями, закономерно протекающими в рамках эволюции глобальной социально-экономической системы, исключительно на прикладных аспектах методологии моделирования кризисных явлений в таких системах, как показывает практика, не приносит ощутимых результатов [2].

Важнейшей причиной этого, на наш взгляд, является своего рода двойственность взглядов, существующих в экономической науке на теорию кризисов, и кроме того, в существенной ограниченности, присущей каждой из разновидностей применяемых сегодня моделей, описывающих кризисное развитие социально-экономических систем (таблица 1).

|

Характерные

особенности различных теорий кризисного развития социально-экономических

систем

| |

|

1. Фазовая теория

| |

|

Определение кризисного состояния системы

|

Кризис — неотъемлемая часть жизненного цикла социально-экономических

систем; отдельная и закономерная фаза циклического развития таких систем;

переходный период, отделяющий различные уровни их развития.

|

|

Основная функция антикризисного управления

|

Прохождение кризисов ценой наименьших потерь, а в идеале —

накопление в кризисный период ресурсов и создания оптимальных условий для

последующего рывка — перехода к новой стадии жизненного цикла

социально-экономической системы.

|

|

2. Стохастическая

теория

| |

|

Определение кризисного состояния системы

|

Кризис — следствие неблагоприятного стечения ряда внутренних и внешних

факторов, реализовавшихся рисков развития социально- экономической системы.

|

|

Основная функция антикризисного управления

|

Раннее диагностирование и предотвращение кризисов как таковых.

|

Следует указать на то, что ни одна из приведенных на рисунке выше позиций не является всеобъемлющей, так как не способна предоставить исчерпывающие непротиворечивые ответы на принципиальные вопросы, возникающие в процессе поиска корреляций между институциональными трансформациями, сопровождающими развитие социально-экономических систем, и эволюцией корректных в рамках возникающей на каждом из этапов такого развития новой реальности бизнес-моделей [6]. Наиболее важные из таких вопросов приведем в таблице 2.

|

|

Ключевые

вопросы поиска зависимости между эволюцией бизнес-моделей и трансформацией

институциональной составляющей социально-экономических систем в ходе их

кризисного развития

|

|

Вопрос 1

|

Какова совокупность

признаков, достаточная для определения состояния социально-экономической

системы, как кризисного?

|

|

Вопрос 2

|

В чем состоит ключевое

отличие систем, остро переживающих кризисные состояния, подвергающимся

серьезным трансформациям либо погибающих в их результате, от совершенно, на

первый взгляд, аналогичных систем, при прочих равных условиях, практически не

затрагиваемых кризисом?

|

|

Вопрос 3

|

Являются ли кризисные состояния неизбежными и детерминированными

самим ходом организационного развития социально-экономических систем;

возможно ли внекризисное развитие в принципе?

|

|

Вопрос 4

|

Какова главная цель антикризисного менеджмента: ранняя

диагностика и предупреждение кризисов (если их все же можно предотвратить)

или минимизация негативных последствий кризисов?

|

Важно отметить, что существующие сегодня подходы к моделированию эволюции бизнес-моделей в контексте институциональных изменений, протекающих в связи с естественным качественным развитием социально-экономических систем, однозначных и непротиворечивых ответов на каждый из вышеперечисленных вопросов не дают. Тем не менее, некоторые исследователи все же отмечают, что системный этап теории инноваций, применяемый при анализе трансформаций институциональной составляющей социально-экономических систем— это переход к более комплексному и междисциплинарному подходу, подчеркивающий важность понимания взаимосвязей между различными системами и участниками инновационных процессов [12]. Данное замечание служит необходимостью дальнейших исследований в данной области, одним из направлений которых, по нашему мнению, может стать создание синтетической методологии, органично объединяющей в себе оба таких подхода. Одним из весьма удачных примеров такого объединения, на наш взгляд, может стать применение отдельных положений бифуркационной модели кризисного развития социально–экономических систем [3].

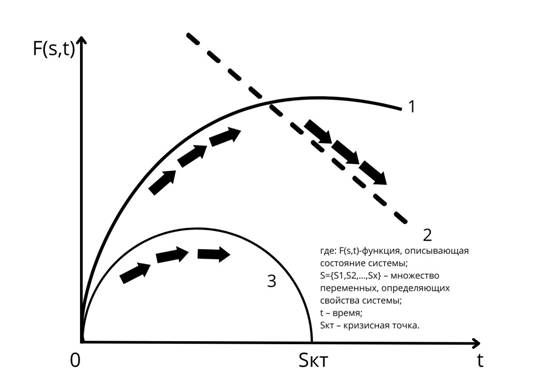

Графическое представление данной модели, описанной с позиции общей теории систем в работах ряда ученых ( [1] [4] [9]) в формализованном виде представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Бифуркация в эволюционном развитии социально-экономических систем (источник – составлено автором)

Функция F(s,t), отражающая зависимость нормального (1) состояния социально-экономической системы от совокупности описывающих её свойств (параметров) переменных – s и времени – t, в кризисной точке Sкт испытывает нарушение монотонности, в котором перед такой системой возникает возможность выбора между двумя потенциями: качественно изменится, обеспечив тем самым свою дальнейшую успешную деятельность (2), либо погибнуть (3).

Из бифуркационной модели кризисного развития вытекают следующие выводы (таблица 3).

|

|

Выводы

бифуркационной теории кризисного развития систем

|

|

Вывод 1

|

Возможны два сценария

возникновения системных кризисов и, соответственно, два подхода к их

моделированию:

В первом случае, дальнейшее эволюционное развитие системы в изменившихся условиях внешней среды невозможно в принципе. Такой сценарий кризиса предполагает его неизбежность, а значит – причинно-следственную обусловленность несоответствием параметров социально-экономической системы и внешнего по отношению к такой системе пространства. Вторая сценарная возможность генезиса кризисных изменений обусловлена серьезными ошибками в управлении функционированием и развитием социально-экономической системы. Основной задачей моделирования изменений бизнес-моделей в таком случае становится скорейшая стабилизация социально-экономической системы и минимизация негативных последствий допущенных ошибок. |

|

Вывод

2

|

Кризисные явления ограничены во

времени моментами начала наложения противоречий между старой моделью

функционирования системы и её внешней средой, и дальнейшего выбора одного из

описанных выше потенциальных путей разрешения кризиса.

|

|

Вывод

3

|

Появлению кризисной точки в любом

случае предшествует некоторый промежуток времени, в течение которого в

совокупности параметров системы – S наблюдается устойчивая тенденция движения

функции F(s,t) к этой точке. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии

возможностей системной трансформации, которая может производиться как до

прохождения точки кризиса, так и после него.

|

Введение перечисленных положений в классическую институциональную теорию, наряду с ресурсным подходом, являющуюся одним из возможных базисов методологии исследования процессов эволюции бизнес-моделей, позволяет по-новому взглянуть на аксиоматику институциональной теории, в частности, на её утверждения, согласно которым выбор хозяйствующими субъектами тех или иных бизнес-моделей производится под давлением одобрения либо неодобрения таких моделей институциональной средой, а противоречия между эффективностью бизнес-модели и институциональными ожиданиями, возникающие в ходе такого выбора, как правило, находят свое выражение в осуществляемом такими субъектами дифференциации ряда из составляющих их формальных структурных элементов от реальной практики хозяйствования [10] [8]. Последнее способно приводить к тому, что субъекты предпринимательской деятельности в своей деятельности могут использовать одобряемые институциональной средой методы и организационные структуры, одновременно с этим сознательно дифференцируя их от того образа действия, который используется ими фактически.

При этом, в качестве ключевых элементов механизма, посредством которого производится воздействие институциональной среды на бизнес-модели, используемые субъектами хозяйствования, действующими в рамках такой среды, как правило, реализуются посредством:

Таким образом, эволюцию бизнес-моделей в контексте институциональных изменений, протекающих в процессе естественной исторической трансформации социально-экономических систем, следует рассматривать как сложный процесс взаимного развития институциональной составляющей среды, формируемой социально-экономическим укладом, и находящихся под влиянием такой среды бизнес-моделей, использование которых хозяйствующими субъектами в рамках наличествующих детерминант институционального подхода, к числу важнейших из которых необходимо отнести нормативную рациональность; давление, производимое институциональной средой в сторону изоморфизма, и проявления нормативной рациональности, имеет своей целью обеспечение не только максимальной рыночной конкурентоспособности таких субъектов и сугубо экономической эффективности их деятельности, но и следование соответствующим институциональным нормам и правилам.

References:

Artyukhov V.V. (2010). Obshchaya teoriya sistem: Samoorganizatsiya, ustoychivost, raznoobrazie, krizisy [General theory of systems: Self-organization, sustainability, diversity, crises] M.: Knizhnyy dom «Librokom». (in Russian).

Asemoglu D., Dzhonson S., Robinson Dzh. (2006). Instituty kak fundamentalnaya prichina dolgosrochnogo ekonomicheskogo rosta [Institutions as a fundamental reason for long-term economic growth]. Ecowest. (5). 180-247. (in Russian).

Bell D. (2004). Gryadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya [The coming post-industrial society. Social forecasting experience] M.: Academia. (in Russian).

Daft R.L. (2006). Teoriya organizatsii [Organization theory] M.: Yuniti – Dana. (in Russian).

Klimanov D.E., Tretiak O.A. (2014). Biznesmodeli: osnovnye napravleniya issledovaniy i poiski soderzhatelnogo fundamenta kontseptsii [Business models: the main directions of research and the search for a meaningful foundation of the concept]. Russian Management Journal. 12 (3). 107-130. (in Russian).

Nort Duglas (1997). Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy] M.: Fond ekonomicheskoy knigi ―Nachala. (in Russian).

Popov D.V. (2003). Institutsionalnye izmeneniya v postsotsialisticheskoy ekonomike Rossii [Institutional changes in the post-socialist economy of Russia] M.. (in Russian).

Shumpeter Y. (1995). Kapitalizm, sotsializm i demokratiya [Capitalism, socialism and democracy] M.: Ekonomika. (in Russian).

Sukharev O.S. (2011). Ekonomika budushchego: teoriya institutsionalnyh izmeneniy (novyy evolyutsionnyy podkhod) [The economy of the future: the theory of institutional change (a new evolutionary approach)] M.: Finansy i statistika. (in Russian).

Urmantsev Yu.A. (1988). Obshchaya teoriya sistem: sostoyanie, prilozheniya i perspektiva razvitiya [General theory of systems: state, applications and development prospects] M.: Mysl. (in Russian).

Yakovets Yu.V. (1999). Tsikly. Krizisy. Prognozy [Cycles. Crises. Forecasts] M.: Nauka. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:45:34