Diagnostics of the mobilization development of the scientific and technological sphere of the country under sanctions pressure

Mityakov S.N.1, Zasobin A.V.1

1 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Download PDF | Downloads: 29

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 5 (May 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=68531014

Abstract:

In the article, the main provisions of the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation are discussed. The stages of the state policy of management of the scientific and technological sphere in the modern history of Russia are analyzed. It is shown that the new paradigm of management of scientific and technological development includes the application of elements of mobilization economy. A number of indicators of the leading countries of the world and Russia in the period 2022-2023 were compared. The impact of sanctions on the world economy and the economies of European countries, including Russia, has been analyzed. It is shown that the strategy of Western countries aimed at destroying the economy of our country through large-scale sanctions was not justified. At the same time, it has led to the opposite effect of reducing the economic potential of European countries. This creates good starting conditions for the implementation of the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation. The trends that impede the achievement of technological sovereignty of the Russian Federation, as well as the goals of scientific and technical development, are highlighted. The importance of monitoring the implementation of the strategy is determined. A retrospective analysis of five basic indicators of monitoring of scientific and technical development of the country for the period 2010-2022 was carried out. This allows to conclude that the Russian economy is ready to implement the strategy of mobilization development of the scientific and technological sphere of the country.

Keywords: economic sanctions, countries' comparative analysis, scientific and technological development, technological sovereignty, knowledge-intensive production

JEL-classification: F51, F52, F53, L93

Введение. В принятой 28 февраля 2024 года Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – Стратегии) [1] выделены три значимых этапа государственной политики управления научно-технологической сферой в новейшей истории России.

В период 1991–2001 гг. проводилась адаптация страны к рыночной экономике. Хотя стратегической целью данного этапа, как следует из стратегии, было сохранение научно-технологического потенциала страны, по факту многие научные школы были разрушены, а основным механизмом антикризисного управления стало закрепление сырьевой модели экономики.

Период 2002–2021 гг. сопровождался существенным увеличением объема финансирования науки, развитием инфраструктуры научной деятельности. Значительный объем исследований смещается в ведущие университеты страны. Вместе с тем, провозглашенный руководством страны курс на инновационное развитие экономики в целом не был успешным. Часть инновационной продукции в общем объеме отгрузок не превышает 10%. А.Е. Городецкий в монографии [4] отмечал: «Если восстановительные задачи экономической безопасности периода 90-х годов в целом были решены в нулевые годы, то задачи перехода от сырьевой модели роста к инновационно-инвестиционной для экономики 2000-х годов так и остались нерешенными [19, с. 6].

Начиная с 2022 года по настоящее время в Стратегии обозначен период мобилизационного роста в научно-технологической сфере под давлением санкций. «С началом Специальной военной операции (СВО) на Украине и развязыванием глобальной гибридной войны Запада против России ещё более остро встала проблема экономического, технологического и финансового суверенитета страны как важнейших факторов защиты национальных интересов, национальной экономики и обороноспособности от любых посягательств и агрессивных проявлений со стороны наших геополитических противников» [7, с. 14].

Санкции против России активно принимались при президентстве Барака Обамы (555 в период с 12 апреля 2013 года по 9 января 2017 года), менее активно – при президентстве Дональда Трампа (293 в период с 1 июня 2017 года по 19 января 2021 года) [4]. Начиная с февраля 2022 года число санкций резко возросло и достигло к концу 2023 года 18772 (без учета 13 пакета) [3; 9]. Вместе с тем, несмотря на рост санкционного давления в России наблюдается «непонятный» для Запада подъем социально-экономической активности населения, консолидация общества и хозяйствующих субъектов для решения задач экономического развития [6].

Санкции почти не оказали отрицательного эффекта не только в рамках национальной экономики России, но и в рамках развития международных объединений. Так, в статье [11] показано, что в условиях антироссийских санкций не только сохраняется крепкое международное сотрудничество стран БРИКС в глобальной системе взаимодействия, но и проявляется использование их институционального потенциала для обеспечения безопасности экономики. В статье [10] оценены перспективы участия стран ЕАЭС в мировой торговой системе в период проведения антироссийских санкций. Предложено изменить целеполагание торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС в рамках «зон свободной торговли». В статье [12] выполнен комплексный анализ тенденций торгово-экономических санкций и их причинно-следственных связей в отношении России в контексте совместимости с правом ВТО.

Новая парадигма управления научно-технологическим развитием страны включает масштабное использование элементов так называемой «мобилизационной экономики» [13]. В последние годы наблюдался внедрение элементов мобилизационной экономики, обусловленное совокупным влиянием пандемии, стремительного снижения цен на нефть и санкционного давления. Если два первых фактора практически ушли в историю, то санкционное давление, начиная с 2013 года, только нарастает. Для оценки его влияния на экономику России, а также косвенных обратных эффектов далее в статье приведен эмпирический анализ ряда индикаторов отечественной экономики в сравнении с рядом экономически развитых стран мира за последние годы.

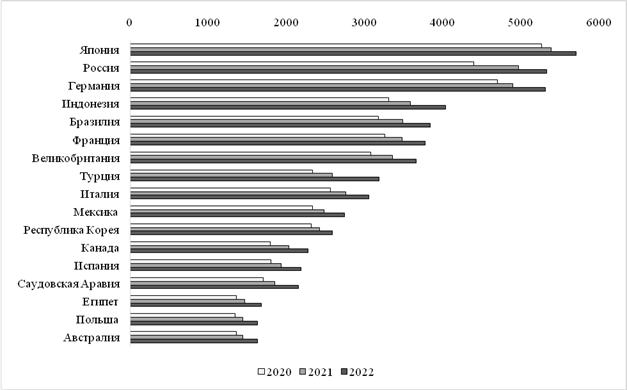

Сравнительный анализ динамики основных экономических показателей России и ведущих стран мира. На рисунке 1 приведена статистика ВВП (валового внутреннего продукта) по ППС (приоритету покупательской способности) для первой двадцатки стран (исключая первую тройку – Китай, США, Индия) за период 2020-2022 гг. по данным Всемирного Банка.

Рисунок 1. Сравнительный анализ ВВП по ППС стран мира

Источник: [5].

Анализ рисунка показал, что в 2022 году по уровню ВВП Россия заняла 5 место в мире по ППС. Судя по значительной степени роста данного показателя, Россия имеет все шансы догнать и перегнать Японию.

Далее приведем сравнительный анализ экономики России и некоторых экономически развитых стран мира (Китай, США, Германия, Великобритания) по динамике основных показателей (темп роста ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы, индекс промышленного производства, индекс розничных продаж). Источник информации – один из крупнейших зарубежных сайтов, содержащих статистику экономических показателей стран мира [10].

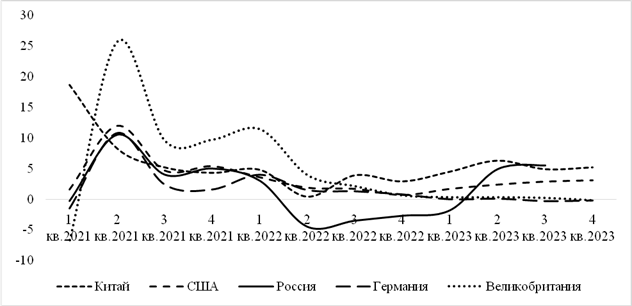

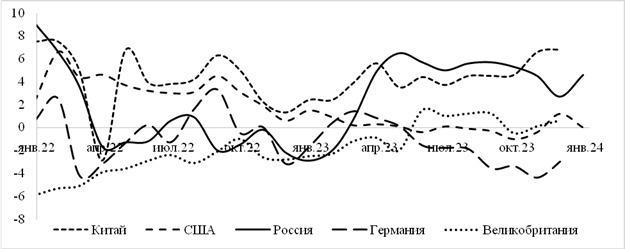

На рисунке 2 представлена динамика показателя «Темп роста ВВП» для различных стран за период 2021-2023 гг. с поквартальным съемом информации. Отметим, что этот показатель, как и другие показатели данного раздела, представляет собой цепной индекс, рассчитываемый по формуле:

![]()

где ai – показатель в натуральных единицах за отчетный период текущего года,

ai-1 – показатель в натуральных единицах за тот же период предыдущего года.

Поэтому максимумы и минимумы на графиках не следует воспринимать как стойкий рост или падение значения показателя, а делать поправку на предыдущую его динамику.

Рисунок 2. Динамика индикатора «Темп роста ВВП» для различных стран, %

Источник: [20].

Анализ рисунка 2 показал, что по сравнению с 2020 годом все ведущие экономики мира, кроме Китая, испытали существенный подъем в темпах роста ВВП в следствие выхода из ковидного кризиса. В конце 2021 и начале 2022 годов произошло смягчение роста до начала санкционного давления. Можно отметить, что в 2022 году наблюдалось снижение темпов роста ВВП России вплоть до отрицательных значений. Санкции также повлияли на ведущие европейские страны и США. Это привело к сильному падению темпов роста их ВВП в середине 2022 года (около 2 пунктов) и к началу фактической рецессии европейских стран в 2023 году, хотя США за такой же временной отрезок увеличили свои показатели. Китай, хоть и несколько ощутил общемировые тенденции, но смог успешнее всех преодолеть их и выйти в лидеры по темпам роста ВВП наравне с Россией, которая смогла снова показать положительную динамику в росте ВВП по итогам 2023 года.

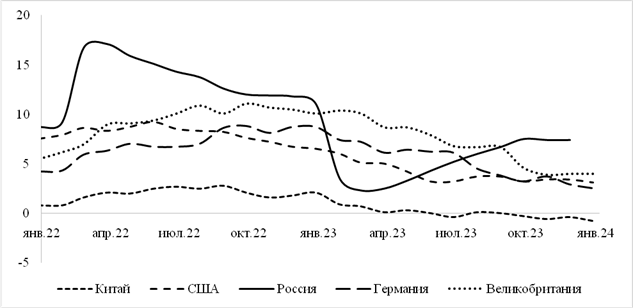

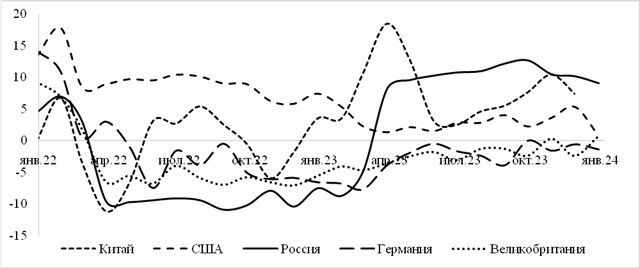

Динамика инфляции за 2022-2023 гг. для тех же стран приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика индикатора «Инфляция» для различных стран, %

Источник: [20].

На рисунке мы видим подъем инфляционных показателей у всех стран в 2022 году. При этом сильнее всего ситуация затронула Россию, а Китай перенес период легче всего. Можно заметить, что на протяжении всего года ситуация для европейских стран ухудшалась с усилением воздействия санкций, хотя по итогам 2023 года им удалось несколько ее выправить. В России же в это время, благодаря регулирующим действиям ЦБ ситуация выровнялась, при этом мы видим, что в начале 2023 года произошло резкое падение значения показателя, что связано с его резким ростом в соответствующий периодом предыдущего. При этом, в 2023 году, на фоне продолжающейся переориентации экономики, инфляция в России остается достаточно высокой, но имеет тенденции к уменьшению в будущем. США и страны Европы, хоть и испытали незначительный подъем инфляции в начале 2022 года, в дальнейшем не ощутили серьезных проблем, и инфляция падала практически на всем протяжении рассматриваемого периода. Китай в целом ощутил похожие на европейские страны тенденции, но в гораздо меньшей степени, что привело к дефляции на некоторых участках графика.

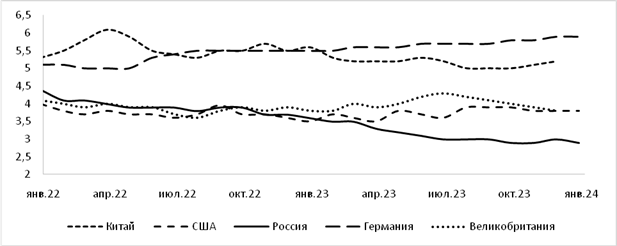

Динамика безработицы за 2022-2023 гг. для тех же стран приведена на рисунке 4. При анализе динамики показателей безработицы мы можем разделить страны на два кластера, в первый из которых входит Китай и Германия, а второй включает США, Великобританию и Россию. В первом кластере безработица меняется в пределах 5-6%, что по большому счету не является критически высоким значением. Во втором кластере безработица постепенно снижается и балансирует в пределах 3-4%.

Рисунок 4. Динамика индикатора «Безработица» для различных стран, %

Источник: [20].

Особенно следует выделить Россию, показатели безработицы к началу 2024 года упали ниже 3%. Это можно объяснить внедрением элементов мобилизационной экономики [18], в рамках которой формируется повышенный спрос на рабочую силу. Остальные страны испытывают обычные колебания в пределах нормы по различным причинам, таким как сезонность, внутренние и внешние политические события и т.д.

На рисунке 5 представлена динамика индекса промышленного производства для анализируемых стран.

Рисунок 5. Динамика индикатора «Индекс промышленного производства»

для различных стран, %

Источник: [20].

Из рисунка видны стохастические тенденции, которые во многих случаях трудно поддаются объяснению. В начале 2022 года из-за нарушения цепочек поставок индекс промышленного развития упал практически у всех участников исследования, кроме Китая. Россия выделяется на этом графике резким увеличением индекса в начале 2023 года и сохранением положительной тенденции до его конца. Рост индекса демонстрируют также США, нулевая динамика наблюдается у Китая и Великобритании. У Германии же, за исключением незначительных моментов роста, индекс снижается на всем протяжении рассматриваемого периода, достигнув стабильных отрицательных значений из-за оттока промышленных производств, вызванного повышением цен на энергоносители внутри страны.

На рисунке 6 представлена динамика индекса розничных продаж для анализируемых стран.

Рисунок 6. Динамика индикатора «Индекс розничных продаж» для различных стран, %

Источник: [20].

На данном графике видны схожие с предыдущим тенденции, за исключением Германии, индексы розничных продаж которой, также, как и у Великобритании, и у США, имеют почти нулевые значения. Что касается России, то индекс розничных продаж через год после спада на 15-20 пунктов в начале 2022 года продемонстрировал аналогичный подъем в начале 2023 года, что полностью соответствует примеру поведения цепного индекса. Похожую, но существенно менее выраженную динамику индекса розничных продаж, демонстрирует Китай.

В целом, анализ информации, представленной на рисунках 1-6, позволяет сделать вывод о том, что Россия успешно справилась с экономическими санкциями, в то время как некоторые западные страны ощутили «обратный эффект».

За последние несколько лет Россия прочно утвердилась в качестве лидера на мировых сырьевых рынках, выступая в роли так называемой "большой страны" [18]. Это положение сыграло значительную роль в глобальных товарных рынках, когда антироссийские санкции вызвали существенные изменения: резко выросли цены на природный газ, нефть, уголь, а также на удобрения и зерновые. Этот эффект был назван авторами [18] "ловушка большой страны." Повышение цен на ключевые сырьевые товары позволило России компенсировать существенное снижение объемов экспорта. "Ловушка большой страны" возникла из-за низкой диверсификации российского экспорта, который в значительной степени зависит от сырьевых товаров. В итоге санкции не привели к разрушительным последствиям для российской экономики, как ожидали западные страны.

Ряд аналитиков утверждают, что страны Европы, и, прежде всего, Германия, получили эффект «бумеранга» от санкций, который привел к снижению эффективности их экономик. Так, в статье [2] подчеркивается, что ставка на дешевую энергетику, провозглашенная канцлером Ангелой Меркель, стала причиной увеличения цен на энергоносители и потере конкурентоспособности немецких предприятий. Кроме того, страну «добил» отказ от российского газа, что напрямую связано с резким изменением геополитической ситуации в мире. Поэтому кризисные явления в Германии основаны, прежде всего, на энергетике.

Таким образом, приведенный сравнительный анализ состояния экономики России и ряда стран мира показал наличие как успехов, так и определенных проблем. Среди опасений и рисков применительно к российской экономике, можно выделить сохранение инфляции, низкий курс рубля к доллару, снижение инвестиционной и кредитной активности из-за высокой ключевой ставки. Вместе с тем, наметившийся экономический рост, низкий уровень безработицы, приемлемые показатели розничной торговли, свидетельствующие о росте потребительского спроса, делают обоснованными выводы о том, что в условиях мобилизационной экономики прогресс для страны в научно-технологическом развитии является не только возможным, но и вполне осуществимым [8].

Предпосылки научно-технологического развития страны в ближайшее десятилетие. Данная часть статьи посвящена непосредственно анализу стартовых условий для реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Прежде всего, остановимся на обозначенных в Стратегии вызовах и угрозах технологическому развитию страны. Эти угрозы напрямую связаны с возникающими в экономике рисками, вызванными действием внутренних и внешних факторов [17]. В условиях негативного влияния фактора ограничений, наложенных на Россию, отказа от сотрудничества и кооперации в сферах промышленности, импорта и экспорта, критически важно обеспечить стабильное функционирование сферы научных разработок и технологического развития [14].

Следуя Стратегии, выделим негативные тенденции, препятствующие достижению технологического суверенитета Россией [1]:

– различие приоритетов научно-технологического развития и инструментов их поддержки на разных уровнях управления;

– недостаточная восприимчивость экономики к технологическим инновациям, слабое взаимодействие сектора научных исследований и разработок с реальным сектором экономики;

– анклавная модель научно-технологического и образовательного потенциала (концентрация точек роста в ограниченном числе регионов);

– недостаточный учет запросов экономики и общества, отвечающим национальным интересам страны, при планировании научно-технологического развития в соответствии с глобальными трендами.

В Стратегии приведены наиболее значимые вызовы для научно-технологического развития страны, среди которых трансформация миропорядка с перестройкой глобальных финансовых, логистических и производственных систем, а также исчерпание возможностей экстенсивной модели экономического роста [1].

Целью научно-технологического развития является обеспечение технологического суверенитета путем создания эффективной системы наращения и использования интеллектуального потенциала нации. Среди задач научно-технологического развития:

– создание эффективной системы, связывающей науку, технологии и производство;

– разработка инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок;

– создание условий для привлечения и удержания талантливой молодежи;

– разработка эффективной системы управления в сфере науки, технологий и производства;

– формирование модели международного сотрудничества в области научных исследований и разработок, обеспечивающей защиту национальных интересов страны.

Одной из наиболее значимых составляющих процесса идентификации и последующей классификации рисков является мониторинг индикаторов функционирования социально-экономической системы в общем и науки – в частности. При этом, задача мониторинга является комплексной, включающей отслеживание как традиционно экономических показателей, так и специфических для научного и технологического развития. Ретроспективный мониторинг является императивом идентификации угроз развития научно-технологической безопасности, так как позволяет отслеживать изменения, происходящие в высокотехнологичных секторах экономики и академической науке в динамике, выявляя отклонения от заявленных целевых показателей на ранних стадиях.

Мониторинг реализации Стратегии должен предусматривать [1]: объективный анализ ситуации в области научно-технологического развития страны, оценку эффективности инструментов государственной политики в области научно-технологического развития, а также анализ вызовов, угроз и возможностей реализации стратегии.

Ретроспективный анализ показателей научно-технологического развития России. Стратегия содержит пять базовых показателя для мониторинга научно-технологического развития страны:

1. Процент молодых ученых (исследователей) в общей численности научного персонала.

2. Сумма налоговых поступлений в бюджет от продажи продукции, созданной с использованием отечественных передовых технологий.

3. Соотношение объема продаж отечественной высокотехнологичной продукции к объему закупок аналогичных иностранных товаров.

4. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.

5. Прирост объема внутренних затрат на научные исследования и разработки и рост доли внебюджетных источников в общих затратах.

Рассмотрим далее динамику этих показателей за период 2010-2022 гг. Ретроспективный анализ поведения показателей, а также прогноз их возможного поведения в будущем, составляют суть эмпирической оценки стартовых условий осуществления реформы научно-технологической сферы.

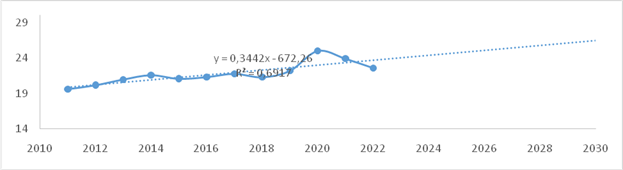

На рисунке 7 приведена динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте.

Рисунок 7. Динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей

в валовом внутреннем продукте, %

Источник: [15].

Из рисунка 7 следует, что на протяжении рассматриваемого периода Россия увеличила долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте. В период 2017-2022 гг. резко возрос разброс данных. Это связано с влиянием кризисных явлений, обусловленных пандемией и экономическими санкциями.

На рисунке 8 приведены изменения прироста объема внутренних затрат на исследования и разработки и увеличения доли внебюджетного финансирования этих затрат. Отметим, что высокие значения внутренних затрат на исследования и разработки, в качестве источника финансирования начального этапа инновационного процесса, является необходимым, но не достаточным условием роста научно-технологического прогресса. Анализ рисунка показал наличие сильных волнообразных флуктуаций данного параметра, что говорит о сохранении значительных рисков инновационного развития страны. Доля внебюджетного финансирования исследований и разработок, к сожалению, достаточно мала, а ее рост меняется стохастично в пределах от –2% до 3%.

Рисунок 8. Динамика прироста объема внутренних затрат на исследования и разработки и увеличения доли внебюджетного финансирования этих затрат, %

Источник: [15].

На рисунке 9 представлена динамика доли исследователей до 39 лет

Рисунок 9. Динамика доли исследователей до 39 лет, %

Источник: [15].

Как видно из рисунка 9, доля исследователей в начале 2020-х годов достигла насыщения (44%), и дальнейшего существенного роста, исходя из рисунка, не ожидается.

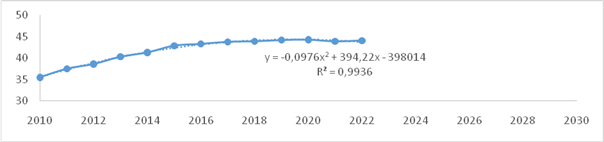

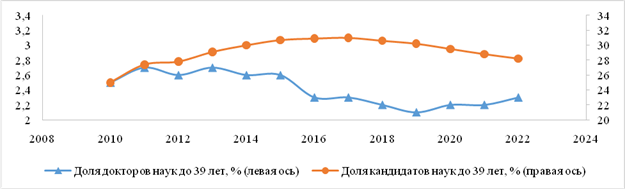

На рисунке 10 представлена динамика доли докторов и кандидатов наук до 39 лет.

Рисунок 10. Динамика доли докторов и доли кандидатов наук до 39 лет

Источник: [15].

Из рисунка 10 видно, что до 2019 года доля докторов наук снижалась, а доля кандидатов до 2017 года увеличивалась. Далее мы видим, что графики пошли в обратную сторону. Поскольку вклад докторов весьма небольшой, можно говорить об общей тенденции к снижению остепененности среди молодых исследователей.

На рисунке 11 изображена динамика соотношения между объемом продаж отечественной высокотехнологичной продукции и объемом закупок аналогичной иностранной продукции.

Рисунок 11. Соотношение между объемом продаж отечественной высокотехнологичной продукции и объемом закупок аналогичной иностранной продукции

Источник: [15].

Анализ рисунка 11 показал, что для химического производства исследуемый показатель на всём временном периоде превышает единицу, что говорит о преобладании собственного производства над импортом. Для производства машин, транспортных средств и оборудования показатель имеет значения ниже единицы, что говорит о доминировании импорта в этой сфере.

На рисунке 12 приведена динамика объёма налоговых поступлений в бюджет от реализации продукции, созданной с использованием отечественных передовых технологий. При этом, анализируются те же отрасли, что и в предыдущем случае.

Рисунок 12. Объём налоговых поступлений в бюджет от реализации продукции, созданной с использованием отечественных передовых технологий, млрд руб.

Источник: [16].

Исходя из рисунка, можно сказать, что практически на всём протяжении наблюдений показатель налоговых поступлений растет в обеих сферах. Однако можно заметить спад в 2020 году, во время которого химическое производство практически перестало приносить налоговые поступления, однако быстро восстановилось в 2021. Также мы видим, что сфера производства машин, оборудования и транспортных средств в текущее время в натуральном выражении более объемная сфера, чем химическое производство.

Заключение

По прошествии более чем десяти лет с момента принятия первых санкций и более двух лет с принятия самых объемных санкций в истории человечества можно сделать вывод, что Российская Федерация в целом справилась с давлением и активно разрабатывает средства для мобилизационного развития научно-технологической сферы. При этом динамика показателей стран Европы говорит о наличии в ряде случаев эффекта «бумеранга», который оказывает влияние на их экономическое развитие.

Проанализировав базовые показатели мониторинга Стратегии с 2010 г. по 2022 г., можно сделать вывод готовности экономики России к реализации стратегии мобилизационного развития. Это подтверждает увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВВП за последние 10 лет на 3 %. Заметно увеличилась доля налоговых поступлений в бюджет от продажи продукции, произведенной с использованием отечественных наукоемких технологий, а соотношение объема продаж отечественной наукоемкой продукции к объему закупок аналогичной иностранной продукции в химической промышленности существенно выше, чем в машиностроении. Вместе с тем, динамика ряда показателей менее оптимистична. Так, падает темп роста молодых исследователей и уровень их остепененности. Прирост количества внутренних затрат на исследования и разработки меняются весьма хаотично, как и прирост их финансирования из внебюджетных источников.

Таким образом, сравнительный анализ динамики ключевых индикаторов социально-экономического развития России и ведущих стран мира показал относительно устойчивые позиции отечественной экономики. Ретроспективный анализ базовых показателей мониторинге Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации продемонстрировал приемлемые стартовые для мобилизационного развития высокотехнологичных секторов экономики страны.

References:

Gorodetskiy A. E., Karavaeva I. V. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: teoreticheskoe obosnovanie i metody regulirovaniya [Economic security of Russia: theoretical justification and methods of regulation] (in Russian).

Gorodetskiy A.E. (2015). Ekonomicheskaya bezopasnost tekhnicheskikh universitetov [Economic security of technical universities] (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Mityakov S.N. (2023). Evolyutsiya natsionalnyh intere-sov i ekonomicheskoy politiki Rossii [Evolution of national interests and economic policy of Russia]. Razvitie i bezopasnost. (1). 4–20. (in Russian).

Karavaeva I.V., Lev M.Yu. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost: tekhnologicheskiy suverenitet v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti v sovremennoy Rossii [Economic security: technological sovereignty in the economic security system in modern Russia]. Economic security. 6 (3). 905-924. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.3.118475.

Lenchuk E.B., Filatov V.I., Vlaskin G.A. (2016). Novaya promyshlennaya politika Rossii v kontekste obespecheniya tekhnologicheskoy nezavisimosti [The new industrial policy of Russia in the context of ensuring technological independence] (in Russian).

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2023). Dvizhushchie sily antirossiyskoy koalitsii: problemy sovremennoy mezhdunarodnoy bezopasnosti [The driving forces behind the anti-Russian coalition: challenges to contemporary international security]. Economic security. 6 (2). 749-774. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.2.117829.

Lev M.Yu., Medvedeva M.B., Leschenko Yu.G. (2023). Otsenka ekonomicheskoy bezopasnosti torgovyh otnosheniy SShA so stranami EAES v usloviyakh sanktsiy [Assessment of the economic security of US trade relations with the EAEU countries under sanctions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (10). 4523-4546. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.10.119215.

Lev M.Yu., Medvedeva M.B., Leschenko Yu.G. (2024). Ekonomicheskaya bezopasnost BRIKS v usloviyakh antirossiyskikh sanktsiy: institutsionalnyy aspekt [BRICS economic security amidst anti-Russian sanctions: an institutional aspect]. Economic security. 7 (1). 123-154. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.7.1.120345.

Medvedeva M.B., Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2023). Torgovo-ekonomicheskie sanktsii v otnoshenii Rossii i ikh sovmestimost s pravom VTO: stsenarii obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva [Trade and economic sanctions against Russia and their compatibility with WTO law: scenarios for ensuring the economic security of the state]. Economic security. 6 (4). 1561-1590. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.6.4.119262.

Mityakov S.N. (2022). Model mobilizatsionnoy ekonomiki [The model of the mobilization economy]. Razvitie i bezopasnost. (1(13)). 16-33. (in Russian). doi: 10.46960/2713-2633_2022_1_16.

Tereshina V.V., Kreneva S.G. (2021). Monitoring ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti [Monitoring of threats to economic security]. Innovative development of economy. (6(66)). 325-327. (in Russian).

Tribunskaya E.V., Balaeva A.Yu. (2023). Eskalatsiya antirossiyskikh sank-tsiy i ee vliyanie na mirovye tovarnye rynki i ekonomiku RF [The escalation of anti-Russian sanctions and its impact on global commodity markets and the Russian economy] 49th Samara Regional Student Scientific Conference: Abstracts, Samara, April 10, 2023. 107-108. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 05:29:44