ESG agenda for ensuring sustainable development of global markets: problems of institutionalization and coordination of strategic guidelines

Danilova O.V.1, Belyaeva I.Yu.1, Bratarchuk T.V.1, Ragulina Yu.V.2

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

2 Государственный университет по землеустройству, Russia

Download PDF | Downloads: 37

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 10 (October 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54773106

Abstract:

The article discusses the main problems of the complex and contradictory impact of the global restructuring of the world economy on the prospects for the formation of ecosystems in Russian and foreign companies. The idea of creating a model of production and consumption that does not harm the environment, in which the next generations of people will live, already includes such areas of business responsibility as the environment, social and corporate governance (ESG). The main discussions are taking place around the climate agenda, reducing greenhouse gas emissions and the resulting issues of the need to verify the reliability of data provided by companies on their social, economic and environmental activities. When analyzing the main trends in the restructuring of the world economy in favor of an environmentally friendly and socially oriented development model, it is concluded that the transition to clean energy further strengthens the intersection of the trajectories of industrial development and the climate agenda and creates additional restrictions for almost all industries. The combination of effective government measures in the field of industrial policy, subsidies and trade restrictions in order to motivate national companies to reduce greenhouse gas emissions will allow businesses to adapt to the changes taking place, adjust existing models and tools. It is proposed to develop Russian classifiers of acceptable types of business that comply with international norms and rules. It is not how investors position their activities, but the quality of the investment assets that should be the determining criterion.

Keywords: business, government, interaction models, ESG, sustainable development

JEL-classification: Q01, M21, H11

Введение

Экологические и социальные проблемы, которые накопило человечество, и которые требуют продуманных решений, демонстрируют необходимость оценки современных тенденций в понимании происходящих глобальных климатических перемен. Многочисленные исследования доказывают необходимость перестройки мировой экономики в пользу экологичной и социально ориентированной модели развития, поскольку достижения четвертой промышленной революции (4IR) сопровождаются быстрым появлением все новых экологических ограничений [33].

Концепция устойчивого развития, провозглашенная в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» [11], вывела взаимодействие корпораций с заинтересованными сторонами на качественно новый уровень [23]. В 1987 г. по заданию ООН комиссия Brundtland Comission выпустила отчет, в котором понятие «sustainable development» трактовалось как «сегодняшнее использование ресурсов, учитывая их обязательную доступность для будущих поколений».

В отчете указывалось, что доминирование прибыли в качестве основной цели ведения бизнеса привело человечество к глобальной проблеме – «утрате природы» [19, 23]. Принятие экологически чистой и социально-ориентированной идеологии глобального развития трансформировало традиционную модель рыночной экономики и вывело понимание устойчивости развития за рамки его традиционного понимания как способность объекта сохранять свои свойства (состояние, положение), несмотря на внешние воздействия (колебания) [1, 2].

Борьба с климатическим кризисом в рамках общих экологических проблем обособилась и стала доминирующей с присоединением к повестке устойчивого развития инвестиционного сообщества. Начиная с 1990-х гг., проблемы глобального изменения климата, рассматриваются мировым сообществом в качестве одного из важнейших направлений международного сотрудничества [4].

В контексте перехода мировой экономики на новую модель энергоснабжения («зеленая повестка») экономические цели субъектов модифицируются и включают такие задачи как обоснованное потребление природных энергетических ресурсов, бесперебойное обеспечение электричеством потребителей с неравномерными графиками нагрузки, решение проблем энергоснабжения населения в мегаполисах [10]. Компаниям приходится решать вопросы, связанные с ответственным ведением бизнеса в области экологии, сокращения биоразнообразия, изменения климата. Раскрытие информации об воздействии компаний на окружающую среду и социальная ответственность ведения бизнеса в форме подготовки отчетов об устойчивом развитии стали обязательным условием для публичных акционерных компаний [8, 9].

Несмотря на проблемы энергоперехода, экологическая повестка остается актуальной, страны ЕС и США формируют нормативно-правовую базу регулирования выбросов парниковых газов. Не вызывает сомнений, что дальнейшее пересечение траекторий развития промышленности и климатической повестки будет усиливаться. Большое число российских компаний готовится к новым барьерам выхода на мировые рынки, которые связаны с углеродным следом [4].

Целью статьи является анализ возможностей разработки и внедрения механизмов достижения климатической безопасности, которые бы сочетали государственные субсидии, тарифы и правила регулирования выбросов парниковых газов, соответствующие российскому законодательству и международным нормам.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней выявлены приоритетные стратегические направления государственного регулирования российской экономики в условиях усиления ESG-повестки на основе анализа зарубежного опыта и действий правительств в других странах. Сформулированы основные вопросы регулирования, подготовка ответов на которые позволит четко определить приоритетные изменения в российской законодательство и стратегические подходы к управлению социально-экономическими отношениями.

ESG повестка – фокус бизнеса и реалии устойчивого развития

Целенаправленная социально-ответственная практика ведения бизнеса фокусируется на стратегии устойчивого развития в направлении смещения приоритетов в сторону ответственного отношения к природе и проблемам сокращения биоразнообразия, формированию новых и усилению существующих программ, направленных на выполнение экологической повестки.

Единым термином, который объединил основные критерии отнесения компаний к социально ответственным и должен быть понятным для инвесторов стала аббревиатура ESG. ESG метрики, основанные на ЦУР и рекомендованные для проведения глобальной перестройки мировой экономики в пользу более экологичной и социально ориентированной модели развития, впервые официально были представлены на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 г.

Компоненты E и S – экологические и социальные показатели достижения устойчивого развития корпорации, а G – индикатор надлежащего управления акционерным обществом. Неверно, что компании должны выбирать между приверженностью принципам ESG и достижением базовой цели любого бизнеса – получением прибыли. Эти две задачи должны решаться взаимосвязанно. Инвестиции в технологии производства чистой энергии в соответствии с принятой системой критериев ESG и должны обеспечивать как финансовую, так и нефинансовую эффективность, что необычно для традиционных инвестиций [13].

Основной причиной стремительного развития ESG-повестки является вхождение инвестиционного сообщества в корпоративную повестку устойчивого развития. ESG — это критерии, по которым инвесторы могут различать инвестиционные фонды на уровень устойчивости, компании, которые используют чистые технологии и компании «грязных технологий, и принимать решения по управлению своими активами» [31, 32]. Предпочтение отдается компаниям, которые пользуются преимуществами быстрорастущих рынков и реагируют на требования клиентов сохранять приверженность «зеленой повестке», решению экологических и социальных проблем. Это не благотворительная деятельность, а хороший бизнес.

Систематизация и анализ данных компаний проводится на основе составления ESG-рейтингов и ESG-рэнкингов. ESG-рейтинг компании представляет инструмент оценки подверженности компании потенциальным экологическим, социальным и корпоративным рискам, связанным с соблюдением стандартов и лучших практик в области устойчивого развития. Экспертная оценка в данном случае имеет отложенный материальный эффект при принятии ключевых бизнес-решений.

ESG-рэнкинг показывает место (позицию) компании в общем списке анализируемых компаний по принятым ранжируемым критериям. В обоих случаях ESG-показатели демонстрируют принятие корпоративных решений не только с целью максимизации прибыли, но и с учетом экологических и социальных факторов. Доминирование прибыли в качестве основной цели ведения бизнеса остается неизменным, только меняется оболочка процесса: компании не только сохраняют акционерную собственность, но выполняют свои социальные задачи, помогают защитить мир и ресурсы, чтобы выжить и процветать.

Начиная с 2020 г. ESG стандарты соответствия стали доминирующими критериями в практике принятия институциональными инвесторами решений о выборе компаний в качестве объекта инвестиций [20]. За 2020-2022 гг. в фонды ESG было вложено 1,1 триллиона долларов [24]. Доля компаний из списка S&P500, которые включили показатели ESG в компенсационные планы, выросла до 70% в 2022 г. по сравнению с 57% годом ранее. В 2021 г. ESG было преобладающим критерием для выбора компаний для инвестирования, в основном за счет понимания того, как на бизнес влияют экологические и социальные проблемы (с дополнительным акцентом на наличие в компании надлежащего управления).

В 2022 г. выпуски зеленых, социальных облигаций сократились на 30-35%, вырос объем банковских ESG-кредитов. Компании, которые получили в 2021 г. рейтинг ESG, в 2022 г. его подтвердили. Все эмитенты зеленых, социальных и переходных облигаций выполнили обязательства и разместили на Московской бирже отчеты о использовании средств на целевые (переходные) проекты [20]. Продолжает активно развиваться рынок услуг в области ESG и устойчивого развития.

В настоящее время в мире насчитывается более 600 ESG-рейтингов. Каждое из авторитетных рейтинговых агентств: RobecoSAM (S&P Global), Sustainalytics, MSCI, CDP, ISS, Vigeo Eiris (Moody's), FTSE Russell и FTSE4Good – получает информацию на основе анкет, публикаций и годовых отчетов компаний из открытых источников. Рейтинговые агентства применяют индивидуальные подходы, формируют свою собственную методологию начисления баллов, систему оценки и присвоения рейтингов ESG. В результате рейтинги ESG, присвоенные одной и той же компании, но рассчитанные разными агентствами, могут существенно отличаться.

Следует согласиться с авторами в том, что определяющим фактором должно быть качество инвестиционных активов, а не то, как инвесторы позиционируют свою деятельность [16]. В этом смысле, на наш взгляд, рейтинги – это инструмент повышения социальной репутации компании, а не метод объективной оценки.

В связи с этим должны быть востребованы не только специализированные модели оценки и рейтинги, но и классификаторы приемлемых видов бизнеса, к которым, в первую очередь, относится Таксономия Европейского союза по устойчивой деятельности (так называемая «зеленая таксономия» [1]). Российским аналогом является таксономия зеленых проектов – «Основные направления реализации зеленых проектов» (ВЭБ. Россия, 2020) [12].

ESG за несколько лет превратился в практический инструмент с потенциальным материальным эффектом, позволяющий оценивать процессы принятия ключевых бизнес-решений, ориентированных на «преобразование окружающей действительности для построение лучшего мира» [34]. По сути, ESG объединил две повестки: экологическую и климатическую. И если заинтересованными сторонами экологической повестки являются региональные участники, то климатическая повестка – поле деятельности глобальных игроков.

Переход к чистой энергетике

Главной тенденцией последнего десятилетия стала декарбонизация экономики и ориентация на развитие низкоуглеродных и возобновляемых генерирующих объектов: атомных и крупных гидроэлектростанций, альтернативных источников электроэнергии: энергии солнца, ветра, приливов и сточных вод, биомассовой и волновой энергетики, водородных технологий, прочих источников [16, 28].

В структуре парниковых газов [15] доминирует углекислый газ – 80-90%, другие газы: метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды и сульфурфториды занимают значительно меньшую долю. В продуктах сгорания углеводородного сырья содержатся различные компоненты, являющиеся источником загрязнения атмосферы, – оксиды и диоксиды углерода, формальдегид, диоксид серы, оксиды азота и другие компоненты, обладающие высокой токсичностью. Являясь ключевым элементом формирования климата, молекулы CO2 никак не разлагаются (в отличие от метана или других газов) и оказывают усиленный парниковый эффект.

Повышение концентрации диоксида углерода (даже на 5%) «качает» всю климатическую систему нашей планеты, что проявляется в увеличении числа опасных метеорологических явлений: неровном климате, потеплении, засухах, штормовых ветрах, ливнях и т.п. По приблизительным подсчетам, за весь период промышленных революций, до начала XXI века, в атмосферу было «выброшено порядка 300 Гт CO2 (GtC)» [3].

В настоящее время уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг рекордного уровня – 421 ppm [2]. Основной отраслью общемировых выбросов парниковых газов и связанных ними процессов использования углеводородных видов топлива является энергетика (24%). К другим источникам относятся транспорт (15%), землепользование (18%), промышленность (14%), сельское хозяйство (14%), строительство (8%). В общих выбросах углекислого газа 98,6 % приходится на сжигание ископаемого топлива [26]. К 2030 г. эмиссия парниковых газов должна быть сокращена на 40%, а к 2050 г. должен быть достигнут нулевой уровень c учетом поглощения углекислого газа лесами и океанами [14].

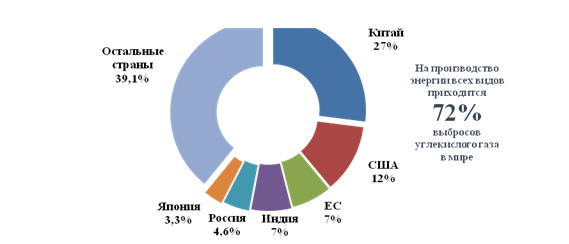

Последние годы мировое сообщество так увлеклось климатической повесткой, что потребности в энергетической безопасности отошли на задний план. В 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 зафиксированы рекордно низкие выбросы CO2, по сравнению с 2019 г. они сократились на 5,2% (рисунок 1). Успехи декарбонизации позволили предположить, что глобальный электроэнергетический сектор станет нулевым не к 2050, а к 2040 г. [5].

Источник: cоставлено авторами по данным источника [25].

Рисунок 1 – Наибольшее количество выбросов диоксида углерода в атмосферу в 2019 г.

Однако по мере восстановления мировой экономики климатическая проблема стала еще более серьезной из-за продолжающегося увеличения выбросов парниковых газов [18, 27]. Выбросы CO2 вновь показали тенденцию к росту и увеличились в 2021 г. по сравнению с 2019 г. более, чем на 2 млрд т (на 6%), достигнув самого большого уровня за всю историю наблюдений – 36,7 млрд т [20].

По сравнению с 2020 г. объем выбросов CO2 в 2021 г. вырос на 4,9%. В 2022 г. выбросы CO2 выросли на 5% и достигли 37,7 млрд т (данные исследовательской фирмы Statista) [30]. Крупнейшими «загрязнителями планеты» признаны Китай, США, и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место. Больше всего угля сжигается в Европе. Самыми проблемными странами в ЕС остаются Болгария, Латвия и Греция. В 2021 г. в этих странах зафиксирован рост выбросов CO2 соответственно на 22,7%, 16,2 и 13,1% [6, 29].

В качестве основной причины такого роста называется выход мировой экономики из пандемии и постепенное восстановление спроса на нефть. За 2021 г. «цена марки Brent выросла на 38,7%, а цена WTI – на 42,7%» [22]. Более чем в четыре раза выросли спотовые цены на газ, повысились цены на уголь, соответственно стала дороже и электроэнергия. По прогнозам Международного энергетического агентства спрос на нефть должен увеличиться на 2,2 млн барр/с и составить в 2023 г. 102,2 млн барр/с [21].

Геополитический кризис 2022 г. значительно изменил международную обстановку в связи с чем начались процессы переосмысления странами национальной промышленной, торговой и климатической политики. Опыт пандемии показал, что в условиях глобальных потрясений важнейшими проблемами становятся логистическая безопасность, построение промышленных цепочек и цепочек создания добавленной стоимости.

Имеется в виду, что на каждом этапе цепочки должен быть резервный канал, который позволяет расширять международную кооперацию и одновременно страхует экономику от неблагоприятного влияния, в том числе и от субъективных политических факторов. Однако, чтобы не оказаться в замкнутом круге протекционистских мер, которые повышают коллективные затраты на декарбонизацию или замедляют ее темпы, необходимо создать систему управления глобальным «климатическим проектом», согласовать фундаментальных правила климатически ориентированной промышленной политики в разных странах.

В процессе решения этих задач сформировались два основных центра, объединяющих стран – участников основных климатических международных мероприятий: США и Европейский Союз – с соответствующими подходами и механизмами регулирования выбросов парниковых газов. Взаимодействие стран-участников в рамках этих центров, во-первых, системны, поскольку деятельность каждой страны-участника имеет собственные мотивы, основывается на определенных интересах в соответствии с ее финансовыми возможностями и уровнем экономического развития [8].

А во-вторых, требуют переосмысления институциональных устоев глобальной экономической политики с позиции фрагментации мировой экономики и изменения ландшафта мировой торговли. Нарушение сложившихся последние десятилетия условий мировой экономической политики проявляется в росте торговых интервенций (в форме мер промышленной политики и субсидий), ограничений на импорт по причинам национальной безопасности и защиты окружающей среды, применения механизмов экспортного контроля, направленных на ограничение геополитических соперников и поддержание внутренних поставок.

Основным экономическим соперником США является Китай, который при этом является крупнейшим «загрязнителями планеты». Общий объем углеродных выбросов в стране составляет более чем 11,9 млрд т или 33% от мирового объема [35]. Переход китайской экономики на чистую энергетику и экологически обоснованные санкции, может стать серьезным фактором снижения темпов роста, а в худшем случае - привести к рецессии.

Связывая энергетический переход с обострением проблемы глобального изменения климата и необходимостью обеспечения климатической безопасности, западные страны стремятся использовать зеленую повестку для достижения своих геополитических и геоэкономических целей. США не скрывают лидерских амбиций в консолидации международных усилий по достижению энергетического перехода и обеспечению глобальной климатической безопасности. Главными задачами здесь определены:

· создание национальных и международных институтов и «правил игры», формированию и внедрению механизмов регулирования процессов декарбонизации;

· разработка и внедрение технологий, увеличение доли высокотехнологичных мощностей по производству экологически чистой энергии;

· формирование механизмов «парникового» регулирования - экономических и неэкономических, направленных на оптимизацию затрат, то есть расширение возможностей компаний привлекать необходимые инвестиции и финансирование в области чистой энергетики.

США и ЕС эффективно сочетают меры в области промышленной политики, субсидий и торговых ограничений, с целью мотивировать национальные и зарубежные предприятия к сокращению выбросов парниковых газов. В США принятый Закон о снижении инфляции предусматривает выделение государственных субсидий в размере 400 млрд долларов на производство возобновляемых источников энергии и электромобили, при сборке которых использовалось минимальное количество деталей североамериканского производства.

Результат – в США возвращаются американские компании, растет число иностранных инвесторов, таких как BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и Toyota. Притягательность рынка США благодаря такому мощному стимулу, как Закон о снижении инфляции, приведет к миллиардным инвестициям в чистую энергию, однако негативным эффектом для европейской экономики может стать не меньший по объему отток средств из программ экологически чистого производства. Аналогичная проблема может возникнуть и у стран с развивающейся экономикой.

Понимая это, ЕС запустил программу «Европейский зеленый курс» и Пограничный корректирующий углеродный механизм (который должен начать действовать в октябре 2023 г.), налагающий «тариф за выбросы» на импорт. В Европейском Союзе также планируется предоставление собственных субсидий для внутреннего производства из средств Европейского суверенного фонда, средства которого будут направлены на финансирование инициатив в области промышленной политики, и Инновационного фонда – на финансирование инновационных демонстрационных проектов. Таким образом, США и ЕС закрывают свои экономики для развивающихся стран, что в будущем даст им возможность диктовать правила, с углеродным следом и создавать новые барьеры для входа на мировые рынки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что глобальная реструктуризация мировой экономики направлена в пользу экологически чистой и социально ориентированной модели развития. Глобальный «зеленый переход» нельзя игнорировать. Несмотря на геополитический кризис 2022 г., экологическая и климатическая повести остаются актуальными.

Заключение

Для нашей страны участие в энергопереходе проявляется в активной институционализации происходящих стремительно развивающихся процессов углеродного регулирования как на глобальном, так и на национальном уровнях. Формирование взвешенного подхода государства к проблемам климата, создание нормативно-правовой базы, направленной на борьбу с изменением климата и снижение выбросов парниковых газов позволят региональному, местному и корпоративному управлению адаптироваться к происходящим изменениям, скорректировать существующие модели и инструменты в соответствии с существующим опытом и традициями.

В условиях неопределенности очень сложно дать объективную оценку принимаемым решениям. Мировое сообщество в долгосрочной перспективе не откажется от климатической повестки, достижению энергетической безопасности на основе использования возобновляемых источников энергии и чистых видов топлива. Актуальными остаются следующие вопросы:

· в какой степени энергетическая безопасность связана с необходимостью отказа от традиционного ископаемого топлива, эффективностью его использования и переходом на экологически чистую энергию;

· каковы приоритетность и последовательность решаемых задач, темпов и сроков перехода, возникающие риски нарушения экономической деятельности, связанные с переходом на возобновляемые источники энергии;

· как устранить противоречия между странами с развитой экономикой и развивающимися странами в ходе преодоления экономических трудностей и предотвращения конфликтов энергетического перехода;

· каковы основные препятствия на пути сокращения потребления углеводородов и возможности увеличения производства и создания цепочек поставок полезных ископаемых, необходимых для достижения нулевого уровня выбросов CO2.

Использование ESG в качестве стимулов и ограничений углеродного регулирования – это не социальная ответственность бизнеса в ее традиционном понимании. ESG дает представление о рисках бизнеса, позволяет критически оценить, насколько устойчивой и готовой к низкоуглеродному будущему может быть компания.

Необходимо находить нестандартные решения проблем включения России в институционализацию производящих процессов энергоперехода. Страны продолжают конкурировать друг с другом за глобальных игроков, за глобальные рынки, соревнуются в мерах как финансовой, так и нефинансовой поддержки, в удобствах, которые они предоставляют глобальным компаниям. Россия участвует в этом соревновании, и в этой борьбе должна сконцентрироваться на решении собственных проблем.

[1] Таксономия ЕС по устойчивой деятельности - система классификации, созданная для уточнения, какие инвестиции являются экологически устойчивыми, в контексте Европейского зеленого соглашения. Цель таксономии - предотвратить «промывание» «зеленых» ресурсов и помочь инвесторам сделать более экологичный выбор. Инвестиции оцениваются по шести целям: смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, экономика замкнутого цикла, загрязнение, воздействие на воду и биоразнообразие. Таксономия вступила в силу в июле 2020 года. Великобритания работает над своей собственной отдельной таксономией. Источник: Стандарт устойчивости: что такое таксономия и какое отношение она имеет к ESG [Электронный] // URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/470559-standart-ustojcivosti-cto-takoe-taksonomia-i-kakoe-otnosenie-ona-imeet-k-esg (дата обращения 24.09.2023).

[2] Рpm – это количество частей растворенного вещества на миллион частей растворителя. Такой концентрации углекислого газа в атмосфере не было 4 миллиона лет. Последний миллион лет концентрация углекислого газа колеблется между 200 и 300 ppm. Резкий взлет произошел в XX веке. Источник: Парниковый период: почему важно стабилизировать концентрацию углекислого газа в атмосфере [Электронный] // URL: https://yandex.ru/turbo/mir24.tv/s/news/16512313/parnikovyi-period-pochemu-vazhno-stabilizirovat-koncentraciyu-uglekislogo-gaza-v-atmosfere (дата обращения 21.09.2023).

References:

ESG-faktory v investirovanii [ESG factors in investing] (2019). (in Russian).

Okhrana okruzhayushchey sredy v Rossii [Environmental protection in Russia] (2022). (in Russian).

Belyaeva I.Yu., Danilova O.V., Uskov K.V. (2021). Organizatsiya zashchity ot pogloshcheniy kak formy korporativnogo konflikta v zarubezhnoy i rossiyskoy praktike [Organization of protection against acquisitions as forms of corporate conflict in foreign and Russian practice]. Vestnik of Samara State University of Economics. (6(200)). 9-14. (in Russian).

Bukvich R.M. (2015). Rynochnye mekhanizmy sokrascheniya vybrosov parnikovyh gazov, aktivnosti i perspektivy Rossii Bulletin NGII.

Chuvychkina I. A. (2022). ESG-investirovanie: mirovoy i rossiyskiy opyt [ESG investing: global and Russian experience]. Ekonomicheskie i sotsialnye problemy Rossii. (1(49)). 95-110. (in Russian). doi: 10.31249/espr/2022.01.06.

Danilova O. V. (2010). Sotsialnoe investirovanie kak ekonomicheskaya zakonomernost sovremennoy epokhi [Social investment as an economic regularity of the Modern Era]. National interests: priorities and security. (23(80)). 14-19. (in Russian).

Danilova O. V. (2021). Tsifrovizatsiya ekonomiki i sovremennye tendentsii izmeneniya modeli upravleniya korporativnoy sobstvennostyu [Digitalization of the economy and current trends in the model of corporate property management]. Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management. (1(53)). 50-58. (in Russian). doi: 10.26456/2219-1453/2021.1.050-058.

Davydova A. S., Balikoev V.Z. (2021). Mery gosudarstvennoy podderzhki «zelenogo» finansirovaniya [State support measures for green financing]. Zhurnal prikladnyh issledovaniy. (6-3). 202-206. (in Russian). doi: 10.47576/2712-7516_2021_6_3_202.

Demidova E. A. (2019). Istoriya kontseptsii «zelenogo» rosta [History of "green" growth concept]. Epokha nauki. (19). 50-52. (in Russian). doi: 10.24411/2409-3203-2019-1915.

Ivanitskiy V. P., Petrenko L.D. (2020). Razvitie otvetstvennyh investitsiy v sootvetstvii s kontseptsiey ustoychivyh finansov [Development of responsible investments in accordance with the concept of sustainable finance]. Journal of New Economy. (4). 63-78. (in Russian). doi: 10.29141/2658-5081-2020-21-4-4.

Kochetov E. G., Baydakov M.Yu., Konina N.Yu., Seltsovskiy V.L., Stolyarova N.S., Frolova E.D., Sapir E.V. (2022). Geoekonomika i konkurentosposobnost Rossii: nauchno-kontseptualnye osnovy geoekonomicheskoy politiki Rossii [Geo-Economics and Competitiveness of Russia: Scientific and Conceptual Foundations of Russia's Geo-Economic Policy] (in Russian).

Lvova N. A. (2019). Otvetstvennye investitsii: teoriya, praktika, perspektivy dlya Rossiyskoy Federatsii [Responsible investments: theory, practice, prospects for the Russian Federation]. Scientific journal of NIITMO. Series: Economics and Environmental Management. (3). 56-67. (in Russian). doi: 17586/2310-1172-2019-12-3-56-67.

Makarov I.N., Mikhaylov A.M., Korenyako E.A. (2022). Novye strategii gosudarstvennogo menedzhmenta v usloviyakh «zelenoy» povestki dnya i postkovidnoy perestroyki ekonomiki: voprosy obespecheniya ustoychivogo razvitiya [New strategies of public management in the context of the “green” agenda and post-crisis restructuring of the economy: ensuring sustainable development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (6). 1673-1680. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.6.114940.

Makarova M. V. (2022). Investitsii v «zelenuyu» ekonomiku v Rossii [Investments in the green economy in Russia] (in Russian).

Plyaskina N. I. (2005). Formirovanie rynochnyh otnosheniy v sfere prirodopolzovaniya i tendentsii razvitiya energeticheskoy politiki v usloviyakh realizatsii Kiotskogo protokola [Formation of market relations in the field of environmental management and trends in the development of energy policy in the context of the implementation of the Kyoto Protocol]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsialno-ekonomicheskie nauki. (1). 24-40. (in Russian).

Porfirev B. N. (2013). Alternativnaya energetika kak faktor modernizatsii ekonomiki v usloviyakh VTO [Alternative energy as a factor of economic modernization in the framework of WTO]. Problem Analysis and Public Administration Projection. (6). 97-109. (in Russian).

Ratner S. V., Dira D.V. (2012). Nalogovoe stimulirovanie alternativnoy energetiki v Evrope [Tax incentives for alternative energy in Europe]. Finance and credit. (8(488)). 21-27. (in Russian).

Soboleva G. V., Zuga E.I. (2022). Vovlechennost rossiyskikh kompaniy v realizatsiyu ESG-povestki: sotsialnyy i korporativnyy aspekt v kontekste nefinansovoy otchetnosti [Involvement of Russian companies in the implementation of the ESG agenda: social and corporate aspects in the context of non-financial reporting]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. (3). 365-384. (in Russian). doi: 10.21638/spbu05.2022.302.

Strelnikov E. V. (2021). Osobennosti investirovaniya v ESG instrumenty, rossiyskiy i evropeyskiy opyt [Features of investing in ESG instruments, Russian and foreign experience]. Problemsof regional economy. (4(49)). 239-245. (in Russian).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Declaration point 51Resolution adopted by the General Assembly September 25, 2015. Retrieved August 27, 2023, from https://sdgs.un.org/2030agenda

Vostrikova E.O., Meshkova A.P. (2020). ESG-kriterii v investirovanii: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt [ESG criteria in investing: foreign and domestic experience]. The Journal of Finance. (4). 117-129. (in Russian). doi: 10.31107/2075-1990-2020-4-117-129.

Zakharova T. V. (2015). Zelenaya ekonomika i ustoychivoe razvitie Rossii: protivorechiya i perspektivy [Green economy and sustainable development of Russia: contradictions and prospects]. Tomsk State University Journal of Economics. (2(30)). 116-126. (in Russian). doi: 10.17223/19988648/30/11.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:37:13

Russia

Russia