Institutional forms of cross-border regional cooperation in innovation

Kurnikova M.V.1

1 Самарский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 23

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (July-september 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54754184

Abstract:

The research is devoted to the problem of innovation transfer as a result of regional cross-border cooperation. The practical implementation of scientific, technical and innovative cooperation between the neighboring EAEU countries and individual regions actualizes the scientific task of substantiating and developing specific institutional forms that can determine the interaction between the subjects of innovation activity on both sides of the border. The article examines the best practices of the EU in the implementation of cross-border cooperation in innovation. Conclusions about the geographical distribution, number and types of participants in project initiatives are drawn. Based on the analysis, the main types of cooperation between the participants in the context of institutional forms of cross-border cooperation in innovation are classified. It is proved that in the conditions of developed cross-border integration, cross-border regions are able to use the border factor as a development resource. The results of the study are addressed to regional public administration and local self-government bodies that develop programs and projects of cross-border cooperation, and can be useful in substantiating specific mechanisms and forms of implementation of such projects.

Keywords: cross-border cooperation, region, innovation, institutions

JEL-classification: O32, P47, R10

Введение

По общепризнанному мнению российских [1-6] и зарубежных [7-9] авторов, приграничные регионы в силу своего периферийного положения, как правило, характеризуются экономической нестабильностью и низким уровнем человеческого капитала [10], общими слабыми темпами и невысоким уровнем социально-экономического развития, резко контрастирующими с регионами «внутренними». При этом фундаментальную роль в преодолении таких разрывов призвано играть трансграничное сотрудничество приграничных регионов с сопредельными территориями, способное конвертировать границу в ресурс развития [11], превратить ее ограничительные функции (барьерную и фильтрующую) в контактные, обеспечивающие взаимодействие по обе стороны, стимулировать тем самым экономический рост и процветание [12], укрепление конкурентоспособности приграничных территорий [13].

Важность сотрудничества на любом территориальном уровне признается в развитии инноваций [14] как ключевого двигателя повышения конкурентоспособности в глобальной экономике знаний. Территориальные субъекты инновационной деятельности получают дополнительные конкурентные преимущества за счет установления контактов, встраивания в инновационные цепочки и научно-технической кооперации с внешними субъектами не только в рамках своего национального контекста, но и на глобальном уровне. В этой связи задача органов управления территориальным развитием в приграничном регионе сводится (но не исчерпывается) к уменьшению значения ограничительных функций границы за счет приграничного сотрудничества путем создания единого научно-инновационного пространства, в котором бизнес, научное сообщество и государство могут объединять ресурсы развития, за счет механизмов институционального, инфраструктурного, экономического и социально-культурного обеспечения взаимодействия в инновационной сфере. На практике это означает, как правило, предоставление трансграничного доступа к университетам и исследовательским институтам, общую инфраструктуру разработки и внедрения инноваций, согласованную институциональную структуру, экономические и политические структуры, обеспечивающие такое взаимодействие.

Проблема исследования состоит в том, что развитие научно-технического и инновационного сотрудничества между странами ЕАЭС, определенное «Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» [15, с 43], а также признаваемое на уровне отдельных регионов стран ЕАЭС [16] требует выработки и функционирования соответствующих механизмов управления научно-техническим развитием. Поскольку приграничные геостратегические территории, граничащие со странами, входящими в Евразийский экономический союз [17], территориально являются форпостами евразийской интеграции, важной научной и практической задачей следует считать выработку конкретных форм трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, на основе богатейшего опыта другого интеграционного объединения – Европейского союза, имеющего развитое научно-методическое, инфраструктурное, институциональное и финансовое обеспечение инновационного развития приграничных территорий. Изучение и осмысление этого опыта – важная задача теоретической проработки и прикладной адаптации таких форм к условиям приграничного пространства евразийской интеграции.

Цель исследования заключается в изучении лучших европейских практик трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, адаптация европейского опыта к условиям геостратегических территорий ЕАЭС. В рамках этой цели использована база данных проектов трансграничного сотрудничества keep.eu [18], выполнен отбор совместных проектов сопредельных территорий, проведен сбор информации, размещаемой на официальных сайтах проектов, осуществлен качественный анализ информации об используемых институциональных формах трансграничного сотрудничества, на их основе выполнено обоснование и разработка форм и механизмов трансграничного сотрудничества в сфере инноваций в приграничном пространстве евразийской интеграции.

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-методических положений к формированию трансграничной региональной системы, систематизации институциональных форм трансграничного сотрудничества регионов в сфере инноваций, исследования категорий субъектов инновационной деятельности и типов отношений, возникающих между ними, в разрезе форм приграничного сотрудничества.

Гипотезы исследования:

1) приграничные регионы могут извлечь выгоду из своего экономико-географического положения за счет близости к потенциальному новому рынку, дополнительных знаний о рынке, источников ноу-хау и деловых контактов при условии развитой трансграничной интеграции с сопредельными территориями;

2) доказавший свою эффективность [19-20] опыт поддержки процесса территориального сотрудничества в пространстве ЕС через Инициативу сообщества INTERREG, при условии соответствующего переосмысления, может быть применен к условиям приграничных геостратегических территорий, граничащих со странами, входящими в Евразийский экономический союз, для реализации научно-технического и инновационного сотрудничества в приграничном периметре ЕАЭС.

Теоретическая основа исследования – научная парадигма трансграничной региональной инновационной системы, основанная на географической близости, схожести социально-экономических и историко-культурных условий развития инновационной деятельности в пределах трансграничной территории. Материалом исследования послужили проекты приграничного сотрудничества территорий ЕС в инновационной сфере, размещенные в базе данных keep.eu, финансируемые в рамках инициативы Interreg, исследование выполнено методом контент-анализа имеющихся в базе данных документов в формате презентаций проектов, буклетов, решений, финальных отчетов и др. материалов.

Обзор литературы

В начале 1990-х гг., в силу распространенности идей М. Портера [21] о развитии инноваций в рамках локальных кластеров, объединяющих рынки, поставщиков, условия и факторы конкурентоспособности производителей, подтвержденных на эмпирическом материале региональных экономик США [22], в научном сообществе доминировало представление о географической близости как важнейшем факторе распространения инноваций и обмена знаниями. Многочисленные исследования показали, что уровень инновационного развития регионов отличается в зависимости от способности региональных инновационных систем поощрять создание, распространение и коммерциализацию инновационных производственных процессов и продуктов [23-24], однако все они описывали действующие местные связи между, например, университетами и немецкими компаниями [25-26]. В последующих исследованиях, проведенных в других, преимущественно европейских, контекстах, преувеличенная роль географической близости была поставлена под сомнение, а уровень инновационной деятельности компании может увеличиваться с развитием социальных связей в глобальном контексте [27], и сильные внешние связи оказывают значительное влияние на эффективность инноваций в компаниях [28].

Так, в развитие идей о региональной инновационной системе (РИС) как территориальной проекции среды, благоприятствующей появлению, распространению и использованию инноваций, на региональное экономическое пространство [29], появилась концепция трансграничной региональной инновационной системы (ТРИС, CBRIS), моделирующая условия инновационной среды в сопредельных странах, осуществляющих трансграничное сотрудничество в инновационной сфере [14]. По мнению авторов, в парадигме ТРИС долгосрочные конкурентные преимущества трансграничных регионов могут быть созданы (усилиями органов власти, других заинтересованных сторон) интегрированным трансграничным регионом (инновационной системой) со значительным активным взаимодействием между субъектами, расположенными в сопредельных странах. При этом измерениями степени интегрированности являются наличие общей экономической структуры и научной базы, характер связей, институциональные структуры, политические структуры и доступность инноваций. Ограничиваясь теоретическим моделированием связей и близости между субъектами инновационной деятельности, указанные и другие [30] авторы не раскрывают форм, в которых такие связи могут быть реализованы в приграничном контексте, формируя, тем самым, пробел в теоретической литературе, препятствующий адаптации этих идей к конкретным условиям территориального развития.

В целом, анализируя научную литературу по трансграничному сотрудничеству в инновационной сфере, можно заметить ее некоторую «европоцентричность», объясняемую богатым эмпирическим материалом о программах и проектах трансграничного сотрудничества в рамках инициативы INTERREG, с одной стороны, а также тем, что вышеназванная тема является специализацией и особым академическим интересом для научно-исследовательских организаций Финляндии (Университет Восточной Финляндии, Университет Оулу), Дании (Университет Южной Дании), Нидерландов (Университет Неймегена), что не может не свидетельствовать об актуальности исследования форм трансграничного сотрудничества в инновационной сфере в неевропейском контексте.

В связи с неразвитостью инновационного сотрудничества в пределах трансграничных регионов, созданных с участием России (например, Байкальский регион России и сопредельные территории Китая, нацеленный на привлечение и реализацию инвестиционных проектов [31]; еврорегион «Балтика», предусматривающий развитие северных территорий [32] и др.), приходится констатировать лишь небольшое количество работ, содержащих научно обоснованные формы приграничного сотрудничества в инновационной сфере. К ним следует отнести, например, работы Л.Б. Вардомского [33], Е.Г. Кропиновой [34], Ю.В. Барановой [35], М.С. Соколова, М.Н. Сурилова [36], Н.М. Межевич, С.К. Скорняковой [37] и др. Между тем, вопросам сотрудничества в инновационной сфере между странами евразийской интеграции посвящен ряд работ ученых из стран ЕАЭС, таких как: K. Лисица [38], Е.А. Наумов [39], Б.А. Осмоналиева [40], М.В. Шугуров [41]. При этом региональные аспекты такого сотрудничества отражены в работах А.С. Слепокурова [42], Е.В. Тулейко [43], М.В. Шугурова [44], Н.И. Богдан [45], Е.А. Ана и В.А. Кундиус [46], В.А. Цветкова, К.Х. Зоидова, Д.В. Петросянц [47]. Вместе с тем, отсутствие систематизации научно-обоснованных форм трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, выполненных на основе передовых европейских практик, адаптированных к условиям приграничных геостратегических территорий России, граничащих со странами, входящими в Евразийский экономический союз, свидетельствуют об актуальности настоящего исследования.

Методика исследования

Настоящее исследование выполнено на основе количественных и качественных данных, имеющихся в базе данных проектов ЕС KEEP (www.keep.eu), предоставляющей систематизированную информацию о профинансированных проектах и программах трансграничного сотрудничества в рамках инициативы INTERREG, включая тематические приоритеты, бюджет и срок реализации проектов, а также местонахождение ведущих партнеров и партнеров по проекту. Благодаря охвату и полноте представленных данных эта база довольно часто используется в качестве эмпирической основы для проведения научных исследований, среди недавних выделим, например, работы авторов Борович А. и Пахоцка М. [48], Дековилль А. и Дюранд Ф. [49], Чилла Т. и Ламбрахт М. [50].

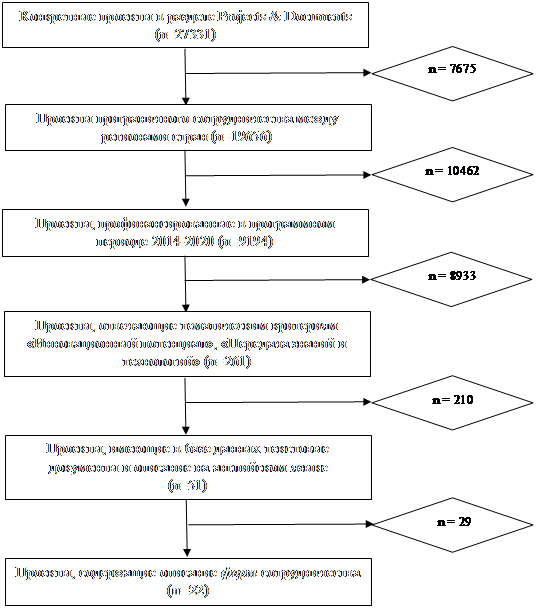

В нашем исследовании отбор проектов трансграничного сотрудничества в инновационной сфере проводится в соответствии с алгоритмом и критериями, представленными на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм отбора проектов для анализа форм

трансграничного сотрудничества в инновационной сфере

Рисунок 1 – Алгоритм отбора проектов для анализа форм

трансграничного сотрудничества в инновационной сфере

Источник: разработано автором

В результате реализации финального этапа алгоритма, из 51 отобранного в результате использования соответствующих фильтров [1] базы данных, методом визуального изучения представленного материала были исключены проекты, представляющие собой грантовое финансирование проводимых научно-исследовательскими организациями прикладных исследований, значимых для приграничной территории, и не содержащих упоминания (по крайней мере в представленных документах) о формировании института, органа, объединения, реализующего данный проект приграничного сотрудничества. Таким образом, для подробного анализа были отобраны 22 проекта трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, предполагающих создание институциональной формы, способствующей совместным действиям субъектов инновационной деятельности приграничной территории (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Проекты, отобранные для финального этапа анализа

|

Акроним проекта

|

Ссылка

|

Акроним проекта

|

Ссылка

|

|

0302_CVMAR_I_1_P

|

https://keep.eu/projects/21843

|

I-AT

|

https://keep.eu/projects/18015/I-AT-EN/

|

|

BUCANIER

|

https://keep.eu/projects/20760

|

Lighting

Metropolis

|

https://keep.eu/projects/20717/Lighting-Metropolis-EN/

|

|

BioApp

|

https://keep.eu/projects/18995/A-cross-regional-platform-t-EN/

|

PE:Region

|

https://keep.eu/projects/19858/Power-electronics-region-PE-EN/

|

|

BuSyBee

|

https://keep.eu/projects/21299/

|

SCIFI

|

https://keep.eu/projects/18558/Smart-Cities-Innovation-Fra-EN/

|

|

CAB

|

https://keep.eu/projects/19016/Cross-border-business-accel-EN/

|

SEAS

2 Grow

|

https://keep.eu/projects/18529/Silver-Economy-Accelerating-EN/

|

|

CoRoT

|

https://keep.eu/projects/19416/Improving-the-design-of-fle-EN/

|

SEE-V-Lab

|

https://keep.eu/projects/20187/Student-Entrepreneurship-Eu-EN/

|

|

ENISIE

|

https://keep.eu/projects/20550/Enabling-Network-based-Inno-EN/

|

SIP

- SME

|

https://keep.eu/projects/18198/Service-Innovations-Prozess-EN/

|

|

FR-ONT-IT

|

https://keep.eu/projects/17666/Rete-di-Imprese-Transfronta-EN/

|

TNSI

|

https://keep.eu/projects/20605/Trans-Pyrenean-Node-for-Sci-EN/

|

|

FucoSan

|

https://keep.eu/projects/19824/Health-from-the-Sea-EN/

|

UMBRELLA

|

https://keep.eu/projects/19301/Boosting-cross-border-coope-EN/

|

|

GoToS3 - RETEX

|

https://keep.eu/projects/20278/Textile-Recycling-Valley-EN/

|

Interactions

|

https://keep.eu/projects/24181/Interactions-EN/

|

|

I KNOW

|

https://keep.eu/projects/20470/Interregional-Key-Networkin-EN/

|

VälTeL

|

https://keep.eu/projects/20545/Mixed-Zone-for-Welfare-Tech-EN/

|

Результаты исследования

Результаты настоящего исследования получены в ходе использования контент-анализа визуальных документов в формате презентаций проектов, буклетов, решений, финальных отчетов и др. материалов, прикрепленных к профайлу каждого из 22 отобранных проектов, размещенных на платформе keep.eu.

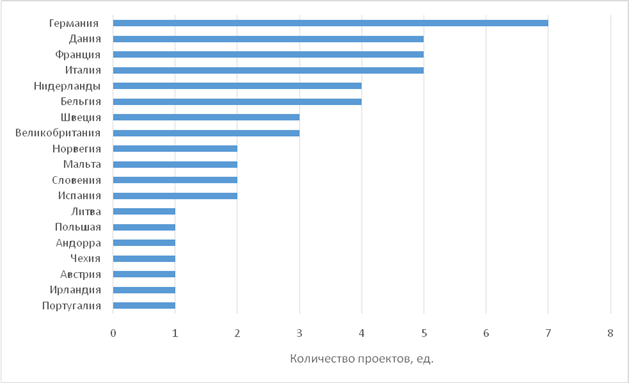

Прежде всего следует отметить, что проанализированные нами проекты реализуются в 19 странах Европейского союза, детальное распределение по странам приведено на рис. 2. Лидером по количеству проектов, отвечающих нашим исследовательским требованиям, является Германия (участница в 7 из 22 проанализированных проектов), реализующая проекты с приграничными Чехией, Бельгией, Нидерландами, Польшей.

Рисунок 2 - Распределение проектов приграничного сотрудничества по странам-участницам

Источник: составлено автором

Следует отметить, что, поскольку отобранные нами в соответствии с примененными фильтрами проекты реализуются приграничными регионами уровня NUTS3, под которыми для целей программы понимается зона в пределах 25-километровой зоны по обе стороны границы [51], территория-платформа реализации проектов двух или более стран представляется довольно компактной, в ее пределах «работает» фактор не только географической, но и социально-экономической и историко-культурной близости.

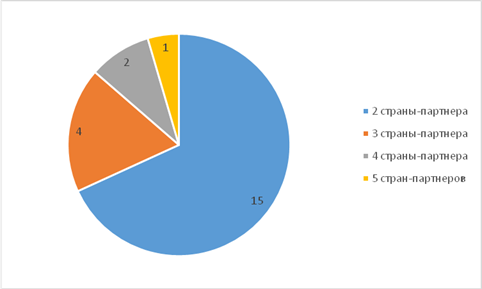

Распределение проектов по количеству стран участниц приведено на рис. 3, из которого видно, что, хотя более половины проектов реализуются двумя странами-партнерами, в рамках приграничного сотрудничества, в условиях небольших по территории стран Европы, возможны объединения участников из трех и более стран, при условии налаженных связей между партнерами, реализующими проект. Однако в таком случае возрастает необходимость создания специальной административной трансграничной структуры, которая способна взять на себя управление и стратегическое развитие сопредельной территории [52].

Рисунок 3 - Распределение проектов приграничного сотрудничества по количеству стран-участниц

Источник: составлено автором

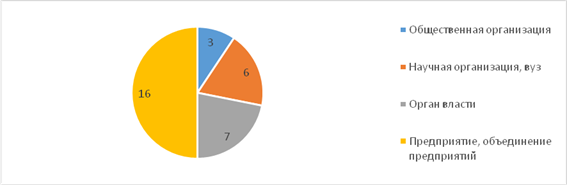

Между тем, в рамках реализации проекта такая структура не всегда должна быть образована органом государственной (или местной) власти, функцию координации усилий в рамках реализации проекта вполне способны осуществлять общественные, научные или бизнес-структуры, о чем свидетельствуют данные рисунка 4.

Рисунок 4 – Распределение проектов по категории ведущего партнера

Источник: составлено автором

Как видно из представленных данных, в половине из общего пула проанализированных проектов ведущими партнерами стали коммерческие предприятия или их объединения, образующие партнерства с научно-исследовательскими структурами (например, в проекте CAB, реализуемом в целях создания трансграничного бизнес-акселератора проектов, обоснование и разработка которых выполнены с помощь подхода «умной» специализации), органами власти (например, в проекте SEAS 2 Grow по созданию экосистемы, объединяющей разработчиков и пользователей инновационных социальных услуг, в целях повышения качества жизни населения приграничной территории Бельгии, Германии и Нидерландов) или объединения, состоящие только лишь из участников-представителей бизнеса (см. проект FR-ONT-IT, направленный на создание платформы трансграничных туристических операторов в Италии и Франции В роли органов власти, являющихся ведущими партнерами проектов, выступают администрации регионального управления (Совет графства Пембрукшир, Великобритания, в проекте BUCANIER) или местного самоуправления (коммуна Альбертслунд, Дания, в проекте Lighting Metropolis). Задачу институционального управления и координации реализации проекта берут на себя и вузы: например, в проекте SEE-V-Lab на базе бельгийского Льежского университета создан консорциум предпринимательских университетов из Бельгии, Германии и Нидерландов, разрабатывающих образовательную и грантовую программу поддержки молодежного предпринимательства в регионе.

Говоря о количестве участников, реализующих проанализированные проекты, стоит отметить, что в большинстве случаев их состав насчитывает от 3 до 10 организаций, получающих то или иное финансирование.

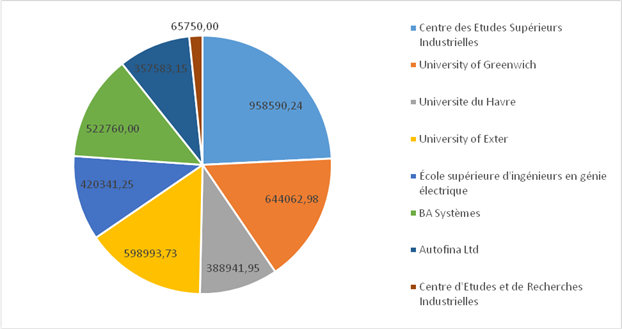

Например, в проекте CoRoT, реализуемом под инициативой Центра высших промышленных исследований, инженерной школы из Франции, задействованы 8 участников, структура финансирования между которыми представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Распределение бюджета проекта CoRoT по партнерам

Источник: профайл проекта CoRoT. База данных проектов территориального сотрудничества keep.eu. URL: https://keep.eu/projects/19416/Improving-the-design-of-fle-EN/ (дата обращения 01.07.2023). [2]

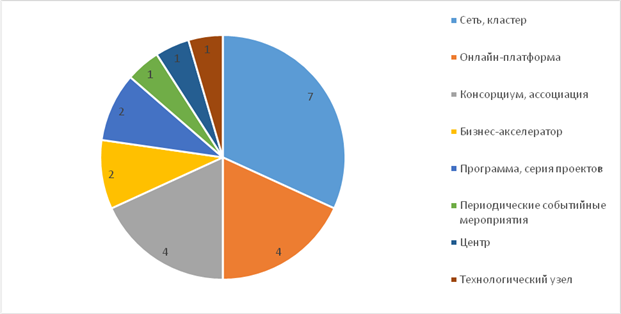

Основной целью настоящего исследования явилось выявление и описание институциональных форм трансграничного сотрудничества в инновационной сфере. Для реализации этой цели нами были идентифицированы таковые в пуле отобранных проектов, количественная систематизация результатов представлена на рис. 6.

Рисунок 6 – Распределение проектов по формам приграничного сотрудничества

Источник: составлено автором

Как свидетельствуют данные, представленные на рис. 6, наиболее популярной формой реализации проектов инновационного развития сопредельных территорий стали сети, кластеры (около 32% от общего числа проектов). Такие сети могут администрироваться органами власти (в проекте BUCANIER это Совет графства Пембрукшир, Великобритания); коммерческими структурами (в проекте ENISIE это итальянское предприятие инженерно-экологического профиля Tree srl); научными (Сидданский университет, Институт Мадса Клаузена (SDU-MCI), Дания в проекте PE:Region) и общественными организациями (Кластер конкурентоспособности UP-tex, Франция в проекте GoToS3 – RETEX).

В таблице 2 представлены основные особенности выделенных форм сотрудничества, а также плотность интеграционных связей между партнерами в них.

Таблица 2 – Формы трансграничного сотрудничества в инновационной сфере

|

Форма сотрудничества

|

Особенности

|

Участники

|

Тип сотрудничества

(по [53])

|

|

Сеть, кластер

|

Выбирается при взаимодополняемости экономических структур

по обе стороны границы

|

Могут объединяться все четыре типа участников (органы

власти, бизнес, научное сообщество и общественные организации)

|

на основе активного участия и / или целенаправленной

политики

|

|

Консорциум, ассоциация

|

Выбирается при наличии высокорейтинговых университетов или

крупных экономических партнеров в приграничной зоне, способных «замкнуть» на

себе партнеров из сопредельных стран

|

Объединяет однородных участников, как правило,

исследовательские организации или коммерческие предприятия

|

на основе согласованной институциональной структуры

|

|

Онлайн-платформа

|

Выбирается при наличии у коммерческого партнера ресурсов,

значимых для партнеров из смежных областей, и позволяющих привлечь их на

платформу

|

коммерческие предприятия

|

на основе активного участия

|

|

Бизнес-акселератор

|

Выбирается при наличии высокой степени горизонтальной

интеграции между наукой и бизнесом в регионе

|

Научные, коммерческие организации

|

на основе активного участия

|

|

Программа, серия проектов

|

Реализация одним из партнеров «зонтичной» программы,

позволяющей реализовывать мелкие проекты в интересах жителей приграничной

территории

|

Инициатором выступает, как правило, орган власти

|

на основе целенаправленной политики и / или

социально-культурной близости

|

|

Периодические событийные мероприятия

|

В проанализированных проектах – выбирается в случае

невозможности создать более интегрированную структуру

|

научные организации, коммерческие предприятия

|

-

|

|

Центр

|

Ключевой бизнес-партнер становится пилотом реализации

инноваций в практической деятельности, готовым далее распространять передовые

практики

|

научные организации, коммерческие предприятия

|

на основе активного участия

|

Таким образом, в представленных в таблице формах приграничного сотрудничества видна большая роль научно-исследовательских структур (университетов, отдельных лабораторий), в целом обеспечивающих трансграничную интеграцию в сфере инноваций, путем как действий отдельных лиц из исследовательских подразделений университетов, так и формирования сетей, приобретающих системные свойства. В пуле проанализированных проектов среди участников нет представителей науки и образования только в пяти кейсах, причем в трех из них в профайлах проекта в базе данных указаны лишь ведущие партнеры, которыми, очевидно, было получено финансирование, а остальные участники (информация по которым в базе данных отсутствует) осуществляют участие на безвозмездной основе. В остальных случаях университеты вносят вклад в развитие трансграничных РИС, используя свои ресурсы и репутацию для создания трансграничных связей и сетей.

Заключение

В проведенном исследовании обосновывается, на основе теоретического анализа зарубежных и российских научных источников, роль приграничного сотрудничества в развитии сопредельных территорий как фактора компенсации фактора периферийности и, вследствие, слабых функциональных связей с национальными центрами инноваций, путем использования внешних «ресурсов» знаний, имеющихся у сопредельных территорий. Эффективность и успешность трансграничного обмена инновациями зависит от институциональных форм и связей между участниками приграничного сотрудничества.

Реализация авторского алгоритма исследования позволила выявить и детально рассмотреть содержание 22 проектов трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, реализованных в программном периоде 2014-2020 гг. В пуле проектов – инициативы, реализованные в 19 странах ЕС, объединяющая сопредельные территории 2-5 стран. Как было выявлено, половина из проанализированных проектов была инициирована бизнес-структурами – предприятиями или их объединениями, но почти все проекты были реализованы при участии научно-исследовательских организаций. В целом, количество участников проектов трансграничного сотрудничества в инновационной сфере может варьироваться от 3 до 10 организаций.

Проанализированные проекты используют такие формы приграничного сотрудничества как: сеть, кластер (32% проектов), объединяющие разные категории участников (власть, науку, бизнес, общество); консорциум, ассоциация (18% проектов), в состав которых входят, как правило, участники одной отраслевой принадлежности; онлайн-платформы (18%), распространенность и популярность которых можно объяснить распространенным подходом «умной» специализации к выбору приоритетов, в том числе, и трансграничного сотрудничества [Курникова]; программ, серий проектов и бизнес-акселераторов (по 2 проекта); технологический узел, центр, периодические событийные мероприятия (по 1 проекту).

Учитывая высокую значимость научно-образовательных организаций в реализации проектов трансграничного сотрудничества в инновационной сфере, считаем возможным предложить, по аналогии с опорными вузами России, образовательных и научных центров трансграничного превосходства, расположенных в приграничных регионах в пределах приевразийского порубежья, в структуре образовательного контингента которых велика доля иностранных студентов из приграничной территории, способных сформировать эффективную трансграничную инновационную экосистему и стать инициатором совместных программ и проект высокого экономического, научного и социального значения для сопредельной территории.

[1] Результаты отбора 51 проекта в базе данных с использованием соответствующих фильтров доступны по ссылке: https://cutt.ly/uwpW79Qz (дата обращения: 01.07.2023)

[2]

References:

Almeida P., Kogut B. (1997). The exploration of technological diversity and geographic localization in innovation: Start-up firms in the semiconductor industry Small Business Economics. (1). 21-31.

An E.A., Kundius V.A. (2019). Formirovanie evraziyskoy tekhnologicheskoy platformy kak bazisa innovatsionnogo razvitiya ekonomiki transgranichnyh regionov [Formation of the eurasian technology platform as a basis of innovational development of the economy of the transboundary regions]. Ekonomika. Professiya. Biznes. (3). 5-14. (in Russian).

Audretsch D., Lehmann E. (2006). Does the knowledge spillover theory of entrepreneurship hold for regions? Research Policy. (8). 1191-1202.

Baranova Yu.V. (2012). O mezhdunarodnom sotrudnichestve Severo-Zapada Rossii v innovatsionnoy sfere na Baltike [On the international cooperation of north-west Russia in the field of innovations in the Baltic]. The Baltic region. (4(14)). 150-166. (in Russian). doi: 10.5922/2074-9848-2012-4-12.

Bogdan N.I. (2019). Mezhregionalnoe sotrudnichestvo stran EAES dlya innovatsionnogo razvitiya [Interregional cooperation of EAEU countries for innovative development] Greater Eurasia: Development, Security, Cooperation: Yearbook. 343-348. (in Russian).

Borges J. A.R., Neuberger S., Saatkamp H., Lansink A.O., Darr D. (2022). Stakeholder viewpoints on facilitation of cross-border cooperation European Planning Studies. (4). 627-642. doi: 10.1080/09654313.2021.1988061.

Borowicz A., Pachocka M. (2019). Cross-Border Cooperation Projects under INTERREG in the EU-15 Member States in 2000–2020 Eurolimes. (27/28). 65–83.

Boschma R. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment Regional Studies. (1). 61-74.

Boschma R., Ter Wal A.L.J. (2007). Knowledge networks and innovative performance in an industrial district: The case of a footwear district in the south of Italy Industry and Innovation. (2). 177-199.

Chilla T., Lambracht M. (2023). Institutional mapping of cross-border cooperation. INTERREG programme analyses with KEEP data European Planning Studies. (4). 700-718. doi: 10.1080/09654313.2022.2058321.

Drozdova M.I. (2009). Regionalnaya tipologiya subektov Rossiyskoy Federatsii v usloviyakh globalizatsii: vzglyad na problemu [Regional typology of the subjects of the Russian Federation in the conditions of globalization: a look at the problem]. Vestnik Belgorodskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii. (3(31)). 233-239. (in Russian).

Décoville A., Durand F. (2021). An Empirical Approach to Cross-Border Spatial Planning Initiatives in Europe Regional Studies. (55 (8)). 1417–1428.

European CommissionMy region, my Europe, our future: Seventh report on economic, social and territorial cohesion. Directorate-General for Regional and Urban Policy. 2017. Retrieved July 01, 2023, from http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/

Hekkert M.P., Suurs R., Negro S.O., Kuhlmann S., Smits R. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change Technological Forecasting and Social Change. (4). 413-432.

Khmeleva G. A., Kurnikova M.V., Grishanin M.V. (2023). Povyshenie konkurentosposobnosti i ustoychivosti razvitiya prigranichnogo regiona [Increasing competitiveness and sustainability of cross-border region development]. Vestnik Evraziyskoy nauki. (2). (in Russian).

Khmeleva G.A., Asanova S.S., Kurnikova M.V. (2022). Bazovye printsipy strategicheskogo podkhoda k konvertatsii prigranichnogo polozheniya rossiyskikh sopredelnyh regionov v konkurentnye preimushchestva [Basic principles of a strategic approach to converting the cross-border position of Russia's neighbouring regions into competitive advantages]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (8). 2161-2176. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.8.115249.

Kolpakova T.V. (2014). Transgranichnyy region kak forma organizatsii sotsiokulturnogo prostranstva (na primere baykalskogo regiona RF i severo-vostochnogo regiona KNR) [Cross border region as a form of socio-cultural space (on example of Baikal region of Russia and north-eastern region of China)]. Fundamental research. (11). 1192-1196. (in Russian).

Kovalenko E.G. (2005). Regionalnaya ekonomika i upravlenie [Regional economics and management] (in Russian).

Kriulina I.V. (2012). Transgranichnye obedineniya regionov v sovremennoy Evrope Vestnik RUDN. International Relations. (2).

Kropinova E.G. (2013). Sotrudnichestvo mezhdu Rossiey i ES v sfere innovatsionnogo razvitiya turizma na primere programmy prigranichnogo sotrudnichestva «Litva - Polsha – Rossiya» [Cooperation between Russia and the EU in the field of innovative development of tourism: the case of the Lithuania - Poland - Russia cross-border cooperation programme]. The Baltic region. (4(18)). 67-80. (in Russian). doi: 10.5922/2074-9848-2013-4-5.

Kupriyanov S.V., Starikov K.S. (2018). Klassifikatsiya prigranichnyh territoriy [Classification of cross-border areas] Actual Problems of Economic Development: Collection of Reports of the 9th International Scientific and Practical Conference. 250-253. (in Russian).

Kurnikova M.V., Leonteva O.S. (2023). Otsenka konkurentosposobnosti regionalnyh innovatsionnyh sistem [Assessment of the competitiveness of regional innovation systems]. Regional Economics: Theory and Pactice. (5). 862 – 882. (in Russian).

Lisitsa K. (2021). Science, technological and innovate cooperation in EAEU countries: current situation and prospects Oikonomos: Journal of Social Market Economy. (3(21)). 83-93.

Lundquist K.J., Trippl M. (2013). Distance, proximity and types of cross-border innovation systems: A conceptual analysis Regional Studies. (47). 450–460. doi: 10.1080/00343404.2011.560933.

Medeiros E. (2015). Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation Regional Studies, Regional Science. (1). 97-115. doi: 10.1080/21681376.2014.999108.

Mezhevich N.M., Skornyakova S.K. (2021). Analiz luchshikh praktik transgranichnyh mezhregionalnyh vzaimodeystviy v sfere innovatsionnogo razvitiya v prigranichnyh regionakh [Analyzing the best practices of cross-border interregional interactions in the field of innovational development in border regions]. Vestnik Komi respublikanskoy akademii gosudarstvennoy sluzhby i upravleniya. Teoriya i praktika upravleniya. (2 (32)). 29-33. (in Russian).

Mitko D., George P., Stoyan T., Maria T. (2003). Cross-border co-operation in South-Eastern Europe: The enterprises’ point of view Department of Planning and Regional Development, School of Engineering, University of Thessaly Discussion Paper. (2). 17-38.

Mongush S. P., Kylgyday A. Ch. (2022). Individualnye programmy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya problemnyh regionov Rossiyskoy Federatsii [Individual programs of socio-economic development of problem regions in the Russian Federation]. PACIFIC RIM: ECONOMICS, POLITICS, LAW Research and Socio-political Journal. (3). 45–72. (in Russian).

Naumov E.A. (2020). Intellektualnaya ekonomika, osnova integratsii, innovatsionnogo sotrudnichestva i ustoychivogo razvitiya ekonomiki gosudarstv EAES [Intellectual economy, the basis for integration, innovative cooperation and sustainable development of the economy of the EAEU states] Man - Culture - Society at the beginning of the 21st century. Collection of scientific articles on the materials of the All-Russian scientific conference with international participation. 151-160. (in Russian).

Neuberger S., Darr D. Oude Lansink A. G.J.M., Saatkamp H.W. (2023). The influence of the cross-border innovation environment on innovation processes in agri-food enterprises – a case study from the Dutch-German Rhine-Waal region NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences. (1). doi: 10.1080/27685241.2023.2194259.

Neveykina N.V. (2013). Tipologizatsiya regionov [Tipologization of regions]. Scientific notes. (5(55)). 42-45. (in Russian).

Nurlanova N.K. (2019). Osobennosti i mekhanizmy razvitiya ekonomiki prigranichnyh territoriy: mirovoy opyt i Kazakhstan [Peculiarities and mechanisms of development of the economy of border territories: world experience and Kazakhstan]. Bolshaya Evraziya: razvitie, bezopasnost, sotrudnichestvo. (1). 607-611. (in Russian).

Oerlemans L.A.G., Marius T.H., Meeus F., Boekema W.M. (2001). Firm clustering and innovation: Determinants and effects Papers in Regional Science. (3). 337-356.

Osmonalieva B.A. (2020). Nauchnoe sotrudnichestvo v stranakh Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: na primere Respubliki Belarus i Kyrgyzskoy Respubliki [Scientific cooperation in the countries of the Eurasian Economic Union: on the example of the Republic of Belarus and the Kyrgyz Republic]. Vestnik Akademii gosudarstvennogo upravleniya pri Prezidente Kyrgyzskoy Respubliki. (27). 65-71. (in Russian).

Petrakos G., Tsiapa M. (2001). The spatial aspects of enterprise learning in transition countries Regional Studies. (35 (6)). 549-562. doi: 10.1080/00343400120065714.

Porter M. (1998). Clusters and competition: New agendas for companies, government, and institutions

Porter M.E. (2003). The economic performance of regions Regional Studies. (6-7). 549-578.

Raposo M.L., Ferreira J.J.M., Fernandes C.I. (2014). Local and cross-border SME cooperation: Effects on innovation and performance Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa. (4). 157-165.

Shugurov M.V. (2019). K voprosu o nadnatsionalnom aspekte pravovogo regulirovaniya innovatsionnogo i nauchno-tekhnologicheskogo sotrudnichestva gosudarstv - chlenov EAES [On the issue of supranational aspect of legal regulation of innovative and scientific technological cooperation of the EAEU member states]. Rossiysko-aziatskiy pravovoy zhurnal. (2). 74-79. (in Russian).

Shugurov M.V. (2020). Tendentsii i perspektivy razvitiya regionalnoy nauchno-tekhnologicheskoy integratsii v kontekste tsifrovoy povestki EAES: politiko-pravovoe izmerenie [Trends and prospects for the development of regional scientific and technological integration in the context of EAEU digital agenda: political-legal framework]. Law and Policy. (9). 119-142. (in Russian).

Slepokurov A.S. (2021). Poisk putey innovatsionnogo sotrudnichestva uchenyh Kryma i regionov stran EAES [Search for ways of innovative cooperation between scientists of Crimea and regions of the EAEU countries]. The Review of Economy, the Law and Sociology. (4). 100-103. (in Russian).

Sokolov M.S., Surilov M.N. (2021). Perspektivy razvitiya molodezhnogo innovatsionnogo predprinimatelstva v usloviyakh prigranichnogo sotrudnichestva Rossii i Belarusi [Prospects for the development of youth innovative entrepreneurship in the context of cross-border cooperation Russia and Belarus]. Innovation and Investment. (3). 27-30. (in Russian).

Sonn W., Storper M. (2003). The increasing importance of geographical proximity in technological innovation An analysis of US patent citations 1975–1997.

Territorial impact assessment of policies and EU directivesA practical guidance on contributions from ESPON projects and the European Commission. Luxembourg: ESPON, 2013. Retrieved July 01, 2023, from https://www.espon.eu/topics-policy/publications/guidance/territorial-impact-assessment-policies-and-eu-directives

Tsvetkov V.A., Zoidov K.Kh., Petrosyants D.V. Formirovanie mekhanizma funktsionirovaniya regionalnyh innovatsionnyh klasterov na baze vedushchikh rossiyskikh universitetov v kontekste sotrudnichestva v ramkakh EAES [Formation of the mechanism of functioning of regional innovation clusters on the basis of leading Russian universities in the context of cooperation within the EAEU framework] Russia in the 21st century: global challenges and development prospects. (in Russian).

Tuleyko E.V. (2020). Sistema sovmestnoy podgotovki kadrov gosudarstv-chlenov EAES [Joint personnel training system of the EAEU member states]. Modern Europe. (3(96)). 181-187. (in Russian).

Van Houtum H. (1998). The development of cross-border economic relations

Vardomskiy L.B. (2019). Geoekonomicheskie usloviya razvitiya novyh prigranichnyh regionov Rossii [Geo-economic conditions of development of new border regions of Russia] Russian Borderland: Problems of Development in New Geopolitical Conditions. 60-72. (in Russian).

Volynchuk A.B., Volynchuk Ya.A. (2009). Regionalnaya politika i mezhdunarodnaya integratsiya periferiynyh territoriy [Regional policies and international integration of peripheral territories]. Azimut nauchnyh issledovaniy. (4 (29)). 118-122. (in Russian).

Страница обновлена: 24.04.2025 в 09:53:57

Russia

Russia