Mega regional trade agreements: a threat or a new promising direction of global trade liberalization?

Semenova A.A.1

1 Институт Африки РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 40

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=52515506

Abstract:

The article discusses a new direction of trade regionalization, which has clearly manifested itself in the last decade in the form of mega regional trade and investment agreements. Based on a comparative analysis of the main characteristics, features and economic potential of various mega regional trade associations, the following thesis is substantiated.

Gradually, against the background of the protracted institutional crisis of the World Trade Organization, the center of trade negotiations is shifting from the global to the regional level.

At the same time, an increasingly important role in these processes is being played not by developed countries, which have largely exhausted their own limits of liberalization, but by developing countries of the Global South. The article may be of interest to experts in the field of trade policy, international experts, as well as anyone interested in new trends in international economic relations.

Keywords: mega regional trade agreements, international trade system, regionalization, trade liberalization

JEL-classification: F13, F15, F53

Введение

Одним из актуальных трендов последних лет стало появление феномена глобализирующегося регионализма, представляющего собой переход от глобализации и регионализации по принципу партнерства, основанного на территориальной близости и «эффекте соседства», к мегарегиональным соглашениям (МРТС). «Новый» регионализм или как его еще называют трансрегионализм [1, c.18], в отличие от регионализма в его традиционном понимании стал порождением многополярного мира и ныне являет собой неотъемлемую часть процессов структурной трансформации глобального миропорядка [2, c.61].

Катализатором упомянутых процессов стало постепенное ослабление роли Всемирной торговой организации (ВТО) как глобального торгового мегарегулятора. По мере углубления институционального кризиса ВТО крупнейшие экономики мира начали пересматривать свои внешнеторговые стратегии, уделяя все большее внимание новым плюрилатеральным переговорным форматам. Запуск трех переговорных треков – по соглашениям о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) между 12 странами индо-тихоокеанского региона, Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве (ТТИП) между ЕС и США и Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) между 16 странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – ознаменовал особой переход к новому этапу трансформации господствовавшей до сих пор многосторонней системы регулирования торговли.

Рассмотрению мегарегиональных торговых соглашения как новой формы торгово-экономической кооперации посвящены работы многих зарубежных и отечественных авторов. В своем анализе автор данной статьи опирается на труды Балдуина Р. [20], Бауна Ч. [19], Костюниной Г.М. [10], Кузнецова Д.А. [1], Саламатова В.Ю. [4], Спартака А.Н. [3], Стапран Н.В. [8] и других авторов [2; 7; 9; 13; 14; 15; 18].

В свете уже имеющихся научных наработок особый интерес и цель данного исследования заключается в комплексном сравнительном анализе всех появившихся в последнее десятилетие торговых мегапроектов, вне зависимости от степени их финализации, с точки зрения экономического потенциала и возможного влияния на мировую торговлю. Подобная оценка, как представляется, позволит сделать достоверные выводы о том, в каком направлении будет проходить дальнейшая трансформации многосторонней торговой системы.

Гипотеза исследования состоит в том, что в результате появления мегарегиональных торговых объединений и усиления многополярности в международных отношениях все большее влияние на мировую торговлю будут отказывать развивающиеся страны «Глобального Юга».

Сущность МРТС как новой формы торговой кооперации

Принципиальная новизна мегарегиональных торговых и инвестиционных соглашений в сравнении с широко распространенными и до появления ВТО региональными торговыми соглашениями (РТС) заключается в том, что они выходят за рамки отдельных макро- и субрегионов, а потому имеют куда более значительный экономический эффект для мировой экономики. В рамках МРТС углубленная либерализация реализуется на уровне нескольких географических регионов, например, не в границах Юго-Восточной Азии, а между странами куда более обширного Индо-тихоокеанского региона.

Важно отметить, что основная цель МРТС состоит не в том, чтобы привлечь как можно больше стран и создать «ВТО 2.0», а том, чтобы в более узком составе стран-единомышленников выйти на принципиально новый уровень глубины либерализации - создать нормативную базу, максимально отражающую реалии торговли двадцать первого века. В научной литературе повестка МРТС получила название «ВТО плюс» [3, c.23], поскольку сфера ее охвата и, соответственно, объем принимаемых странами-членами обязательств значительно шире. По сути МРТС как новая стадия развития мировой торговли – это своего рода переход от экстенсивного к интенсивному типу развития торгового регулирования на наднациональном уровне.

Среди прочего к базовой характеристике МРТС специалисты относят их «геополитическую ангажированность, продвижение военно-стратегической повестки их инициаторов и лидеров» [4, c.18]. Это связано с тем, что в текущих реалиях либерализация и экономическая интеграция реально происходят лишь в рамках военно-политических союзов [5, c.9]. Набирает обороты тенденция к синтезу военной и гражданской экономики, в рамках которой, с одной стороны, происходит взаимное обогащение военных и гражданских технологий, а, с другой стороны, стабильное развитие экономики становится сильно увязано с динамикой оборонно-промышленного комплекса и процессами милитаризации.

Консолидированная позиция ВТО в связи с развитием переговорного процесса в рамках различных МРТС, которые рассматриваются как часть системы РТС, была обозначена на 10-й Министерской Конференции ВТО в Найроби. В декларации по итогам Конференции говорится о необходимости обеспечения взаимодополняемости норм, принимаемых в рамках региональных торговых соглашений, с единой системой норм и правил, выработанных на многостороннем уровне [6]. Комитету по региональным торговым соглашениям ВТО поручено анализировать системные последствия, которые могут вызвать региональные торговые соглашения для многосторонней торговой системы и их связь с правилами ВТО.

Сравнительный анализ экономического потенциала МРТС

Запуск переговоров о создании МРТС, как представляется, стал знаком, четко указывающим на смещение центра торговых переговоров с многостороннего на региональный уровень. В литературе это явление получило название «нового регионализма» [7, p.4]. Отметим, что характерной особенностью новых форматов торговой кооперации является то, что их «движущей силой» являются крупнейшие региональные экономики.

Как не парадоксально, пионером мегарегионализма стали США, хотя эта страна до сих пор не является членом ни одной из действующих МРТС. Дело в том, что с начала 2000-х гг. Соединённые Штаты, достигнув пика своего экономического и политического могущества, начали постепенно терять доминирование над динамично развивающимися странами Азии. Одним из инструментов их сдерживания должно было стать создание регионального экономического блока, который бы позволил укрепить зону собственного экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском Регионе (АТР) [8], покрепче «привязать» к себе Австралию, Японию, Южную Корею и не допустить дальнейшего усиления Китая.

Результатом усилий, предпринятых в этом направлении, стало подписание США в 2016 г. соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с 11 государствами - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Мексикой, Малайзией, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Все они являются членами форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) и отличаются высоким экономическим и человеческим потенциалом: на момент вступления соглашения в силу на их долю приходилось 26,5% мировой торговли, 38% мирового ВВП и 11% населения Земли (см.табл.1).

|

|

ТТП

|

ТТИП

|

ВРЭП

|

ВПТТП

|

СЕТА

|

АКФТА

|

|

Доля в мировом ВВП, %

|

38,0

|

42,6

|

26,5

|

13,0

|

20,2

|

2,8

|

|

Доля в мировом населении, %

|

11,0

|

10,1

|

22,6

|

6,5

|

6,4

|

17,4

|

|

Доля в мировой торговле, %

|

26,5

|

42,0

|

21,7

|

14,5

|

32,4

|

2,2

|

|

Доля в импорте мировых ПИИ, %

|

27,4

|

43,8

|

37,5

|

14,6

|

27,6

|

3,7

|

Таблица 1. Экономический потенциал МРТС на год их заключения

Table 1. Economic potential of mega-regional trade agreements as of year of their conclusion

Источник: составлено автором на основе данных World Development Indicators

Соглашение предусматривало масштабную торговую либерализацию по трем основным направлениям: предоставление национального режима (НР), поэтапная ликвидация таможенных пошлин в течение 35 лет и устранение нетарифных ограничений. Каждое государство при этом получило право согласовать временные изъятия из НР, как например, это сделала Чили в отношении пшеницы и сахарного песка, Канада - в отношении непереработанной рыбы [9].

Важным достижением, определившим прогрессивных характер соглашения, стало включение в него положений, регулирующих практически все аспекты торговли, в том числе сферы, незатронутые нормами ВТО, как то: инвестирование, цифровую торговлю, электронную торговлю, окружающую среду, охрану труда и др., а в дополнение к соглашению была подписана декларация о валютной политике.

ТТП впервые оформило институциональную базу, официально закрепившую статус отношений США со странами АТР [10]. «С помощью ТТП мы сможем переписать правила торговли на благо американского среднего класса», - говорится на странице администрации экс-президента США Барака Обамы [11], ставшего идейным вдохновителем создания торгового партнерства. Тогдашним американским руководством соглашение о ТТП рассматривалось как часть широкого военного и дипломатического «поворота» внешней политики в Индо-Тихоокеанский регион [1].

До начала предвыборной гонки за пост 45-го президента США в 2012 г. Хилари Клинтон заявляла, что ТТП стало «золотым стандартом торговых соглашений» [12]. Однако уже во время предвыборной капании и она, и ее основной оппонент Дональд Трамп выступили с критикой партнерства - его судьба была предрешена. Спустя три дня после вступления в должность 23 января 2017 г. Д.Трамп подписал меморандум, предписывающий торговому представителю США прекратить членство страны в ТТП.

В дальнейшем одиннадцать оставшихся членов партнерства провели дополнительный раунд переговоров, внесли изменения в первоначальное соглашение, исключив из него 22 пункта, ранее предложенных США, и в марте 2018 г. подписали документ под новым названием «Всеобъемлющее и прогрессивное Соглашение для Тихоокеанского партнерства» (ВПТТП). После ратификации в декабре 2018 г. документ вступил в законную силу и успешно реализуется в настоящее время.

Стоит отметить, что и без участия Соединенных Штатов ВПТТП представляет собой передовой и влиятельный торговый блок, аккумулируя 19,7% мирового экспорта товаров, 14,5% экспорта услуг и обеспечивая 13% мирового ВВП (см.табл.1). Привлекательность партнерства толкает новые страны искать пути присоединения к нему. Так, свою заинтересованность во вступлении выразила Великобритания, переговоры о присоединении Королевства к партнерству начались в июне 2021 г.

Другим важным мегарегиональным соглашением, заключенным между государствами АТР, является Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), подписанное 15 ноября 2020 г. Участниками соглашения являются десять стран АСЕАН - Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также такие крупные региональные торговые игроки, как Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Китай.

Таким образом, ВРЭП является крупнейшим МРТС с точки зрения широты охвата и человеческого капитала - доля стран-участниц в мировом населении составляет 23%. Вдобавок, на эти страны приходится значительная часть мировых входящих ПИИ – (38%) и более четверти генерируемого МВП (см. табл.1).

Поднебесная в азиатском мега-проекте играет роль, схожую с той, что играли США в ТТП. Хотя формальным инициатором была Индонезия, технологическое и экономическое превосходство Китая в торговом объединении не ставится под сомнение. Это также верно, поскольку ВРЭП, по мнению экспертов, прекрасно вписывается в видение Китая по созданию «сообщества единой судьбы человечества» [14, с. 17], подразумевающей формирование своеобразной «платформы платформ». Так, китайские власти стремятся к интеграции двух основных региональных объединений – Всеобъемлющего регионального партнерства и Шанхайской организации сотрудничества - с проектами в рамках инициативы «Пояс и путь», которые, как предполагается, будут усиливать друг друга за счет эффектов экосистемного типа.

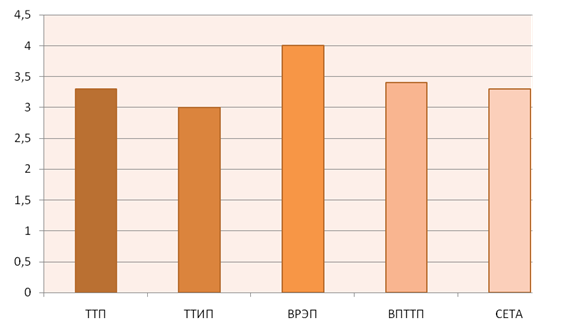

Примечательно, что соглашение о ВРЭП было заключено во время острого экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Данное обстоятельство свидетельствует о высокой важности проекта для преодоления рецессии и противодействия протекционизму. Содержательная часть соглашения предусматривает постепенную либерализацию путем отмены около 90% тарифов на импорт между странами-подписантами при том, что уровень среднего импортного таможенно-тарифного обложения в них выше, чем в других МРТС – (4%) (см.рис.1).

Примечание: Показатели ТТП и ТТИП на год прекращения переговоров.

Рисунок 1. Средний уровень импортного таможенно-тарифного обложения в различных МРТС на год их заключения, %

Figure 1. Tariff rate, most favored nation, weighted mean, all products in different mega-regional trade agreements as of year of their conclusion, %

Источник: составлено автором на основе данных World Development Indicators

Обращает внимание также и исторически беспрецедентный масштаб партнерства: на долю стран объединения приходится 22% мировой торговли (см.табл.1). При этом даже с учетом традиционного лидерства стран ЕС и США в мировой торговле услугами, доля ВРЭП в ней весьма значительна - на страны объединения приходится 18,1% мирового экспорта и 22,4% мирового импорта услуг [2]. Важно отметить, что ВРЭП – первое подобное соглашение, заключенное между крупнейшими региональными экономиками – Китаем, Японией и Южной Кореей.

Если сравнивать ВРЭП с первоначальным вариантом ТТП, то первое является более открытой и инклюзивной платформой экономической интеграции. ТТП в свою очередь было уникально тем, что оно затрагивало регулирование в таких исторически проблемных сферах, как сельское хозяйство и автомобилестроение.

С учетом масштаба и уникального характера двух МРТС - ВРЭП и ВПТТП можно сделать вывод, что Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшие годы станет одним из центров либерализации торговли и экономического роста. Естественно, при таком раскладе Соединенные Штаты будут стремиться включиться в региональную конкуренцию, в первую очередь для сдерживания Китая.

Наиболее спорным и вместе с тем амбициозным мега-проектом с участием США стало Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) с Европейским союзом, переговоры по которому стартовали в 2013 г. Беспрецедентное по своему масштабу, это оно должно было охватить 42% мировой торговли, 44% всех входящих ПИИ и 10,1% населения Земли (см.табл.1). В сравнении с другими мега- и субрегионами США и ЕС имеют самый либерализованный рынок – средний уровень таможенно-тарифного обложения в них составляет всего 3% (см. рис.1).

Положения ТТИП предусматривали устранение тарифных и нетарифных барьеров в торговле товарами (включая сельскохозяйственные), снижение торговых барьеров в торговле услугами, отмену таможенных пошлин в сфере цифровой торговли и информационно-коммуникационных технологий (включая фильмы, музыку, телешоу и видеоигры), введение сопоставимых прав для инвесторов в странах-участницах и др. Все это привело бы к удешевлению импорта и экспорта, существенно стимулировало интеграцию между второй и третьей крупнейшими экономиками мира.

Основная критика в связи с началом переговоров по ТТИП была связана с отсутствием прозрачности. Многие эксперты не без оснований утверждали, что переговоры по столь насущным вопросам не могут вестись в закрытом режиме. Кроме того европейцы справедливо опасались, что снижение таможенно-тарифной защиты приведет к наплыву на рынок ЕС некачественных американских товаров.

В разгар переговорного процесса в 2016 г. в сеть были «слиты» официальные документы, отражавшие позиции сторон. Данные, содержавшиеся в них, спровоцировали волну критики, связанной с тем, что для сближения позиций и достижения консенсуса ЕС будет вынужден пойти на снижение своих высоких стандартов, разрешив в частности импорт генетически модифицированных продуктов питания, производимых в США. Это, очевидно, нанесло бы непоправимый ущерб европейским фермерам и качеству европейской потребительской корзины.

Переговоры по ТТИП должны были завершиться до конца 2016 г., однако из-за существенных противоречий были завершены безрезультатно. После избрания в США президента-республиканца новая администрация приостановила все многосторонние переговоры и приступила к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с партнерами в Европе и за ее пределами преимущественно на двусторонней основе.

Первым реально действующим МРТС стало Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (СЕТА), подписанное в Брюсселе в 2016 г. Подобно ТТП и ТТИП оно затрагивает не только торговлю товарами и услугами, но и области за рамками сферы регулирования ВТО, в том числе: электронную торговлю, окружающую среду, охрану труда, устойчивое развитие и др.

Экономический потенциал соглашения также сопоставим с другими МРТС: на Канаду и ЕС приходится 40,4% мирового экспорта товаров и услуг и 20% мирового ВВП, 28% всех входящих мировых ПИИ, сохраняется относительно низкий уровень импортного таможенно-тарифного обложения – (3,3%).

СЕТА предусматривает отмену 99% всех торговых линий и, что нетипично, весьма не постепенно: 98% ограничительных торговых мер были отменены сразу после подписания соглашения [3] [15, с. 80]. Важным шагом для стран по обе стороны Атлантики стало принятие двух ключевых решений: об открытии правительственных тендеров для европейских и канадских компаний и о введении единых стандартов качества, что позволило снизить издержки на проверку экспортируемой продукции.

Особого внимания заслуживает созданный в рамках соглашения инвестиционный суд и порядок рассматриваемых в его стенах споров типа «инвестор-государство». Инвестиционные положения CETA регламентируют стандарты защиты инвестиций и устанавливают порядок урегулирования споров в рамках создаваемых независимых, беспристрастных и постоянных инвестиционных трибуналов [15], деятельность которых основана на принципах публичных судебных систем двух стран.

Важным событием в процессе развития глобальной сети МРТС в последние годы стало подписание в марте 2018 г. на чрезвычайном саммите Африканского Союза, объединяющего страны одного из наиболее динамично развивающихся регионов мира, соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКФТА). По состоянию на январь 2023 г. 44 из 54 стран-подписантов ратифицировали соглашение [16]. Официально же африканское МРТС заработало с 1 января 2021 г.

АКФТА является крупнейшим в мире МРТС по количеству стран-участниц. Хотя их доля в МВП и мировой торговле совсем невелика – 2,8% и 2,2%, соответственно, эксперты указывают на колоссальный экономический потенциал региона, который, по нашим оценкам, составляет более 7,3 трлн долл [4]. По данным Африканского центра торговой политики ООН, благодаря соглашению объем взаимной торговли между африканскими странами к 2045 г. относительно показателей 2020 г. будет на 33,8% выше, чем если бы данное соглашение не было подписано [17, p.5].

В рамках соглашения африканским странам еще предстоит проработать «матрицу либерализации» и конкретные шаги по снижению уровня импортного таможенно-тарифного обложения. Предполагается, что к моменту завершения формирования континентальной ЗСТ в 2035 г. общий уровень либерализации составит не менее 90% взаимной торговли товарами и услугами. Подобное открытие рынков среди прочего является одной из важнейших опор при реализации принятой 2013 г. странами Африканского союза стратегической программы развития, получившей название «Повестка–2063» [18].

МРТС как угроза для системы многосторонней торговли

Опасения, появившиеся в международном дискурсе в связи с появлением первых МРТС, заключаются в том, что такие соглашения по своему характеру являются дискриминационными, поскольку обеспечивают преференции одним странам (участникам соглашений) за счет других (тех, кто в них не участвует). В этой связи возникает угроза появления экономических диспропорций и раскола мировой торговой системы на конкурирующие блоки [19 p.107].

Эксперты апеллируют к тому [20], что в случае успеха МРТС ВТО и все, что с ней связано, может войти в учебники по истории как 70-летний эксперимент, когда мировая торговля основывалась «на правилах, а не на силе». Но действительно ли формирование вокруг крупнейших экономик «торговых блоков» в форме МРТС обязательно будет означать диктат силы и ущемление интересов менее развитых экономик? Это сложный вопрос, ответ на который может быть как положительным, так и отрицательным. Например, если речь идет о комплементарности структуры торговли в рамках мегарегионального торгового объединения, то сближение нормативных требований между малыми и крупными экономиками будет естественным образом приводить к снижению транзакционных издержек и интенсификации торговых отношений за счет эффекта масштаба.

Другое опасение связано с тем, что «торговые блоки» формируются вокруг крупнейших экономик, которым зачастую свойственно стремление к доминированию. Такие страны, как США и ЕС, могут попросту выработать приемлемые для них самих правила регулирования и в силу своего экономического и политического влияния на менее развитые, зачастую зависимые от них экономиками, навязать им собственные «правила игры».

Тем же развивающимся странам, которые и вовсе окажутся «за бортом» МРТС, может стать значительно труднее отставать свои жизненно важные экономические интересы. Подобный сценарий нельзя исключать, ведь если, к примеру, США и в рамках системы ВТО всеми силами противятся воспринимать интересы развивающихся стран наравне со своими собственными, то в более узком формате необходимость учета интересов небольших экономик совсем отпадет.

Наконец, поскольку одной из целей создания МРТС является нормотворчество в новых, наиболее динамично развивающихся сферах торговли, в отсутствии соответствующего опыта регулирования последствия для мировой торговли могут оказаться непредсказуемыми.

Заключение

Точно оценить, какое влияние и в какой степени МРТС окажут на мировую торговлю, пока трудно. С одной стороны, углубление либерализации внутри различных регионов может привести к усилению конкуренции между самими МРТС и поляризации торговли. Это, безусловно, окажет негативное воздействие на текущие процессы торговой либерализации. С другой стороны, при наличии должного уровня координации и открытости, в отсутствии стремления некоторых крупных экономики «картелизировать» мировую торговлю, в определенной степени исчерпавшая себя на сегодняшний день либерализация в рамках ВТО может обрести «новой дыхание».

Основным вызовом либерализации в рамках МРТС при этом, как представляется, станет угроза вытеснения локальных производителей с национальных и региональных рынков крупными ТНК и многонациональными предприятиями (МНП) в результате одномоментного всеобъемлющего снижения уровня таможенно-тарифной защиты.

Анализ текущей динамики и результатов многосторонних и плюрилатеральных переговоров по вопросам регулирования мировой торговли и дальнейшего открытия рынков позволяет сделать два вывода:

· Ведущую роль в выработке системы регулирования мировой торговли в условиях институционального кризиса ВТО будут играть региональные и субрегиональные экономические и торговые объединения.

· По мере усиления глобальной конкуренции страны южного полушария или т.н. «Глобальный Юг» станут все больше перехватывать от развитых стран лидерство в вопросах межгосударственной торговой кооперации. Последние, как представляется, в значительной степени достигли пределов либерализации, о чем, в частности, свидетельствует провал переговоров по ТТИП.

Актуальным в этой связи является поиск ответа на вопрос: какое место в новой архитектуре мировой торговли займет Россия - будет ли она стремиться к включению в уже сформировавшиеся партнерства ВРЭП и ВПТТП или станет более активно продвигать свой собственный региональный мега-проект.

[1] (англ. Indo-Pacific region) эквивалент АТР, укоренившийся в американском политическом дискурсе во время президентства Б.Обамы [13].

[2] Собственные расчеты на основе данных WTO World Trade Statistical Review.

[3] Барышников П.Ю. Преимущества и недостатки подписания всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (сета) для экономик стран ЕС и Канады // Мир новой экономики. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-podpisaniya-vseobemlyuschego-ekonomicheskogo-i-torgovogo-soglasheniya-seta-dlya-ekonomik-stran-es-i-kanady (дата обращения: 03.02.2023).

[4] Совокупный ВВП по ППС всех стран АКФТА в тек. ценах на 2021 г. Рассчитано автором на основе данных World Development Indicators. - URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (дата обращения: 08.02.2023).

References:

Baronov V., Kostyunina G. (2016). Transtikhookeanskoe partnerstvo: osnovnye polozheniya soglasheniya i potentsialnyy effekt [Trans-Pacific Partnership: the main provisions of the agreement and the potential effect]. International affairs. (2). 90-112. (in Russian).

Baryshnikov P.Yu. (2018). Preimushchestva i nedostatki podpisaniya vseobemlyushchego ekonomicheskogo i torgovogo soglasheniya (seta) dlya ekonomik stran ES i Kanady [Advantages and disadvantages of signing a comprehensive economic and trade agreement (CETA) for the economies of the EU and Canada]. The world of new economy. (4). 77-81. (in Russian). doi: 10.26794/2220-6469-2018-12-4-77-81.

Bown C.P. (2017). Mega-Regional Trade Agreements and the Future of the WTO Glob Policy. (8). 107.

Efremova K.A. (2017). Ot regionalizma k transregionalizmu: teoreticheskoe osmyslenie novoy realnosti [From regionalism to transregionalism: theoretic understanding of a new reality]. Comparative politics. (2). 58-72. (in Russian). doi: 10.18611/2221-3279-2017-8-2-58-72.

Gabor Sinko The Nature of Mega-regional Trade Agreements in International Political Economy. December 2016. P.4. Retrieved January 19, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/344549372_The_Nature_of_Mega-regional_Trade_Agreements_in_International_Political_Economy

Kuznetsov D.A. (2016). Fenomen transregionalizma: problemy terminologii i kontseptualizatsii [Transregionalism: problems of terminology and conceptualization]. Comparative politics. (2). 14-25. (in Russian).

Nairobi Ministerial DeclarationThe World Trade Organization. December 2015. Retrieved January 15, 2023, from https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mindecision_e.htm

New assessment of the economic impacts of the Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area on AfricaUnited Nations. Economic Commission for Africa. July 2021. P.5. Retrieved January 26, 2023, from 17. https://repository.uneca.org/ bitstream/handle/10855/46750/b11999160.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pankova L.V., Gusarova O.V. (2020). Voenno-ekonomicheskoe razvitie i bezopasnost [Military-economic development and security] (in Russian).

Quick FactsAfCFTA. Retrieved January 26, 2023, from https://au-afcfta.org/resources/

Richard Baldwin What are mega-regional trade agreements?World Economic Forum. Retrieved January 15, 2023, from https://www.weforum.org/agenda/2014/07/trade-what-are-megaregionals/

Salamatov V.Yu. (2016). Megaregionalnye torgovye soglasheniya [Mega regional trade agreements]. Mezhdunarodnye otnosheniya. (9). 17–27. (in Russian).

Spartak A.N. (2017). Metamorfozy protsessa regionalizatsii: ot regionalnyh torgovyh soglasheniy k megaregionalnym proektam [Metamorphosis of regionalization: from regional trade agreements to megaregional projects]. Kontury globalnyh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo. (10 (4)). 13-37. (in Russian). doi: 10.23932/2542-0240-2017-10-4-13-37.

Streltsov D. (2018). Indo-Tikhookeanskiy region kak novaya realnost globalnoy sistemy mezhdunarodnyh otnosheniy [The Indo-Pacific region as a new reality of the global system of international relations]. International affairs. (9). (in Russian).

The Trans-Pacific Partnership. What You Need to Know about President Obama’s Trade AgreementThe White House. Retrieved January 19, 2023, from https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/economy/trade

Trump Scores Points on Trade in Debate, but Not So Much on AccuracyThe New York times September 2016. Retrieved January 19, 2023, from https://www.nytimes.com/2016/09/28/us/politics/hillary-clinton-donald-trump-trade-tpp-nafta.html

Zhan Tszekhua, Li Yantsze (2017). Transtikhookeanskoe partnerstvo: riski i vozmozhnosti [Trans-pacific partnership: risks and opportunities]. Theory and practice of social development. (4). 76-80. (in Russian).

Страница обновлена: 16.04.2025 в 08:00:21

Russia

Russia