Subjective well-being in the academic sphere: gender aspect

Shchetinina D.P.1![]() , Skachkova L.S.1

, Skachkova L.S.1![]()

1 Южный федеральный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 70

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50215468

Abstract:

The article examines the gender aspects of subjective well-being (SWB)) of academic staff. Theoretical approaches to the gender problems of modern society, in particular in work, and their connection with subjective well-being are analyzed. The methodological construct of assessing the subjective well-being of academic staff in Russian universities is based on the the principles of taking into account the set of determinants of subjective well-being when specifically considering a group of professional factors in a gender perspective, the difference between subjective and objective assessment of subjective well-being and the allocation of affective components (the ratio of positive and negative emotions, a sense of happiness) and cognitive components (value-semantic attitudes, perception of the quality of life, assessment of the professional sphere).

The results of a standardized online survey of academic staff in Russian federal universities (356 respondents - employees of 10 federal universities) were used as the information base of the study. The relationship between the level of happiness and job satisfaction, social support and the availability of free time for academic staff of different genders was found. Income turned out to be an insignificant factor of subjective well-being for academic staff. Differences in the explanation of the level of happiness were found. The subjective well-being of academic staff, including its gender aspects, can become an essential factor in the strategic management of human capital of higher education.

Keywords: subjective well-being, gender aspect, academic staff subjective well-being, job satisfaction, life satisfaction, happiness level

JEL-classification: J16, I24, I26

Введение

Поиск новых инструментов управления эффективностью труда в академической сфере уводит современных исследователей в новые области исследования, в которых достаточно большое место занимают субъективные подходы и оценки. Финансовые стимулы не всегда работают в высшей школе, показатели, которыми наполнены программы развития и дорожные карты университетов выполняются вопреки традиционной методологии рациональности. Безусловно, эти особенности социально-трудовых отношений определяются, в первую очередь, спецификой научно-педагогического труда (интересная работа, гибкий график работы, постоянное развитие, престижность профессии и др.). В данной статье авторы предлагают обратить внимание на такой новый фактор в управлении эффективностью и производительностью в академической сфере как субъективное благополучие с учетом особенности гендерной идентификации и социализации. Практическое применение гендерного подхода имеет многоцелевую направленность в связи с необходимостью совершенствования функциональных блоков системы управления человеческими ресурсами в высшей школе. В рамках современного гендерного подхода учет биологических, физиологических и психологических особенностей групп персонала разного пола позволяет анализировать все аспекты профессиональной деятельности: рабочий процесс, стиль работы, отношения между сотрудниками и руководством и т. д. [19].

В 2018–2020 годах авторами было проведено исследование субъективного благополучия научно-педагогических работников. Цель исследования (общая цель) – обновление концепции субъективного благополучия (subjective well-being (SWB)) на основе обобщения и анализа междисциплинарных теоретических подходов и эмпирики (экономического, социологического и психологических подходов) относительно уточнения базовых понятий, структуры, факторов, методологических норм и методик измерения, причинно-следственных связей элементов и факторов субъективного благополучия различных профессиональных групп (научно-педагогические работники, медицинские работники, государственные служащие и др.) Кроме того, авторы хотели выяснить, во-первых, имеются ли различия для НПР мужчин и женщин в объяснении уровня счастья и удовлетворенностью трудом, социальной поддержке, здоровье и наличии свободного времени, во-вторых, имеются ли различия для НПР мужчин и женщин в отношении к доходу, как значимому фактору субъективного благополучия.

Объект исследования – профессиональная группа научно-педагогических работников типичных факультетов (естественно-научных, гуманитарных направлений и наук об обществе) российских региональных, федеральных и опорных вузов. Предметом исследования данной работы является гендерный аспект субъективного экономического благополучия научно-педагогических работников российских ВУЗов (гендерная структура, факторы, причинно-следственные связи).

В качестве информационной базы исследования выступили результаты стандартизированного онлайн-опроса научно-педагогических работников 10 российских федеральных университетов. Объём выборочной совокупности составил 350 человек: 112 мужчин, 238 женщин [1]. Средний возраст респондентов 48,32 года у мужчин, 45,28 года – у женщин. Стаж работы в университете в среднем - 20,79 лет у мужчин, 19,39 года у женщин. Большинство респондентов имели ученую степень, при этом среди женщин было больше кандидатов наук, а среди мужчин – докторов наук. Индекс Хирша, в среднем, составил 6,17 у мужчин, 5,60 у женщин, однако доля мужчин с более высоким уровнем индекса Хирша значительно больше. Ученое звание имели примерно 60% мужчин и 55% женщин. Большинство респондентов работали в должности доцента (46, 4 % мужчин, 57,1 женщин).

Гендерная специфика индивидуального субъективного благополучия: подходы и измерения

Изучение факторов, формирующих индивидуальное субъективное благополучие, их потенциальные связи и роли, привело к появлению большого количества исследовательских программ, охватывающих широкий круг областей, от экономики, психологии, социологии до медицины, которые, в свою очередь, пытаются объяснить и показать, насколько хорошей жизнью живет человек, и как он ее оценивает [27]. В. М-С. Лун и М.Х. Бонд считают, что относительная важность этих факторов может изменяться с учетом социокультурного происхождения человека. Люди, имея общий набор жизненных потребностей, с учетом времени, в котором они родились, гендерной роли, которую они занимают, и социокультурного контекста, в котором они функционируют, будут использовать различные стандарты для оценки своего качества жизни и субъективного благополучия [32].

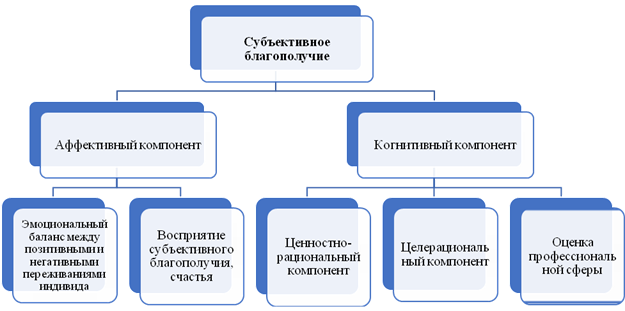

В данном исследовании авторы концентрируют свое внимание на гендерной специфике смыслового значения субъективного благополучия, которое представляет собой субъективную оценку индивидом его социально-экономического и личного состояния исходя из двух групп компонентов: аффективных и когнитивных [13].

Рис. 1. Методологический конструкт исследования субъективного благополучия [14]

Аффективный компонент включает эмоциональный баланс между положительными и отрицательными переживаниями индивида, его восприятие счастья, субъективного благополучия. Гендерные различия в аффективном компоненте субъективного благополучия связаны с различной эмоциональностью мужчин и женщин. Ряд исследований подтверждает наличие отличий эмоциональной сферы женщин, у которых она более дифференцированная и сложная, чем у мужчин, кроме того, мужчины и женщины выражают свои эмоции с различной интенсивностью и способами [6]. Андреева И. Н. отмечает, что различия имеют больше качественный, чем количественный характер, а разница в причинах, выражении, регуляции и контроле эмоций объясняются влиянием гендерных норм [1]. Тюлькина В. А., анализируя данные о связи удовлетворенности жизнью с гендерной идентичностью и социально-демографическими факторами, говорит о том, что удовлетворенность жизнью, статистически значимо не различается у мужчин и женщин, не связана с андрогинией и маскулинностью, тогда как фемининность женщины повышает ее удовлетворенность жизнью (связь на уровне тенденции) [18].

Когнитивный компонент включает комбинацию ценностно-рациональных и целерациональных факторов. Ценностно-рациональный компонент можно раскрыть через понятия потребности, ценности, притязания и самооценки, представлений и оценки индивидом своей свободы, ощущение смысла жизни, религии, наличие целей и занятий, определяющих смысл жизни (жизненные цели), степень субъектности в конструировании жизненных стратегий (активность - пассивность) и т.д. С. Шварц и В. Билски выделили три универсальные человеческие потребности: биологические, социальные, потребности сохранения человеческих групп и десять основных ценностных характеристик [34]. Согласно исследованию С. Шварца для мужчин важны такие ценности как власть, риск-новизна, гедонизм, достижение и самостоятельность, а для женщин - благожелательность и универсализм, но, в целом, влияние фактора пола было незначительным [36,35]. Субъективное благополучие различается у лиц с разными притязаниями и самооценкой: чем выше уровень притязаний и больше возможностей их реализации, тем выше уровень субъективного благополучия, и, вероятно, обратное соотношение, ведет к субъективному неблагополучию, снижению производительности труда и качеству жизни.

Целерациональные факторы субъективного благополучия связаны с общей оценкой качества жизни: материальным благополучием, комфортной средой обитания, оценкой общей ситуации в обществе. Р. Истерлин в 1974 г. предположил, что рост реальных доходов не всегда ведет к росту субъективного благополучия [29]. Парадокс Истерлина можно объяснить через два канала трансформации материального благополучия в субъективное [9]. На субъективное благополучие оказывает влияние и так называемый эффект адаптации, из-за которого изменение доходов имеет лишь краткосрочный эффект и, эффект сравнения, при котором субъективное благополучие зависит не от абсолютного дохода индивида, а от его сравнения с доходами окружающих. Разница в оплате труда у мужчин и женщин в России на сегодня составляет 30–35% [31], при этом финансовые запросы у женщин скромнее, чем у мужчин. По данным исследования, 48,9% женщин в качестве минимального ежемесячного дохода называют сумму в 40–70 тысяч рублей, 55,4% мужчин называют минимальный диапазон дохода 70–100 тысяч рублей [21]. Однако большинство авторов сходятся во мнении, что оценка реальных доходов индивидов не является показателем субъективного благополучия в долгосрочном периоде, поскольку люди привыкают к новому уровню дохода. Кроме того, большее влияние на оценку субъективного благополучия оказывают установки личности, которые, в свою очередь, влияют на ее социальное развитие, успешность и т. д. и формируются в процессе социальной идентификации. Многие авторы неоднозначно трактуют контуры российской модели социализации личности в гендерном аспекте, где присутствует традиционная модель с жестко дифференцированной по половому признаку стратегией этого процесса и модель индивидуального развития, не признающей патриархатные гендерные стандарты. По мнению И.А. Джидарьян, «женское» счастье связано с любовью, семьей, близких отношениях, «мужское» - направлено на поиск, остроту борьбы и радость одержанной победы, что можно считать прямым следствием различий в содержании женской и мужской социализации [5]. Понятие гендера связано со сложными социокультурными процессами конструирования обществом различий между мужскими и женскими ролями, поведением, мышлением и восприятием, эмоциями, вследствие чего, социальный конструкт гендера предполагает поляризацию и иерархическое соподчинение в обществе [37,40]. Многие авторы отмечают стереотипизацию гендерного поведения, когда понятия пол и гендер считаются равнозначными, всем женщинам приписываются фемининные особенности, а мужчинам – маскулинные, что в конце концов влияет на все общественные отношения и такое гендерное неравенство определяет социальную иерархию (Е. Винаке, Э.К. Скиба) [38]. Существование гендерных стереотипов в трудовой деятельности приводит к крайним проявлениям вертикальной гендерной сегрегации, при которой женщины испытывают влияние устойчивых представлений о персонале и руководстве («стеклянный потолок») [15].

Таким образом, в основе гендерного подхода в социальном познании лежит не только анализ различий в особенностях характера, ролях, статусах, нормах и правилах жизни мужчин и женщин, но и изучение принципов власти, подчинения и доминирования, принятых в обществе в контексте гендерных отношений [16]. Согласно исследования Всемирного Банка 2019 г., гендерное равенство в мире достигнуто в Бельгии, Дании, Латвии, Люксембурге, Франции, Швеции, а Россия занимает лишь 75-е место [39]. Для оценки были использованы следующие индикаторы: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей [4]. По мнению П. Коннелла существует четыре самостоятельных и равнозначных измерения гендерных отношений: производственные отношения (разделение труда), отношения власти, катексис (эмоциональные отношения) и символические репрезентации, с точки зрения которых их нужно анализировать [26]. И.Н. Тартаковская отмечает, что эти составляющие гендерных отношений были предметом изучения различных научных течений: в марксизме и социалистическом феминизме рассматривались производственные отношения; в феминистской теории патриархата - властные (применительно к гендеру); в психоанализе – эмоциональные отношения, в теории коммуникаций – символические [17]. Е.В. Исакова особенности возникновения и изучения динамики гендерных отношений анализировала с одной стороны через призму социализации, разделения труда, систему тендерных ролей, окружение и средства массовой информации, а с другой, определяла гендер через сознание индивидов, и принятие ими навязанных обществом норм и ролей, проявляющихся в трех основных сферах: экономика и труд, политика и эмоциональные отношений) [7]. В свою очередь, авторы, изучающие субъективное благополучие индивидов, предлагают свои комплексы, составляющие конструкты качества жизни и субъективного благополучия, так же включают социальные отношения и опыт, жизненные процессы, внутриличностные процессы, состояния и свойства личности индивида, профессиональные и трудовые процессы. Таким образом, изучение индивидуального субъективного благополучия без учета гендерных аспектов может существенно повлиять на результаты исследования. Кроме того, очевидно, что различные компоненты субъективного благополучия по-разному сочетаются и имеют разный вес, однако значимая роль профессиональных факторов, отмечается многими авторами. Поэтому в данном исследовании особое внимание мы хотим обратить на блок факторов, связанных с профессиональной сферой, а именно, научно-педагогической деятельностью в высших учебных заведениях.

В чем же состоит особенность субъективного благополучия НПР с учетом гендерной специфики? Гендерная идентичность, влияя на личность работника, во многом обусловливает как в целом ведётся и осмысливается профессиональная деятельность. Гендерный аспект проблемы воспроизводства рабочей силы высшей квалификации состоит в том, что с одной стороны, у научно-педагогических работников «женское лицо» - то есть подавляющее большинство научно-педагогических работников – женщины, с другой стороны, в российском обществе, традиционно, женщины отодвигаются от высококвалифицированных и высокооплачиваемых видов профессиональной занятости и руководства. Гендерный подход в научно-педагогической деятельности должен выступать как механизм достижения равных возможностей и гендерного равенства для самореализации каждой личности.

Особенности гендерной идентификации и социализации научно-педагогических работников в высших учебных заведениях связаны с общей тенденцией к сдерживанию роста квалификационных показателей женского труда. Так анализ данных Федеральной службы государственной статистики в составе профессорско-преподавательского персонала государственных высших учебных заведений по должностям показывает, что доля женщин снижается при продвижении по карьерной лестнице, составляя подавляющее большинство в должности преподавателя (70%), сравниваясь с мужчинами в должности доцентов (50%) и составляя меньше 10% в должности ректора. При этом наблюдается процесс дефеминизации аспирантуры, который, видимо, связан со стремлением мужчин уклониться от службы в армии. Докторантура также, по-прежнему, остается гендерно асимметричной - мужчины преобладают в большинстве случаев (66%). Что свидетельствует о том, что при восхождении по карьерной лестнице в университетах большое влияние оказывает наличие ученых степеней и званий, и по-прежнему происходит интенсивный отсев женщин, но при этом общее количество женщин увеличивается, особенно в гуманитарных направлениях. В сравнении с международными данными Россия занимает лидирующее положение по доли женщин – преподавателей, и скорость феминизации преподавательских кадров в России выше, чем в мире в целом. Каковы же причины оттока преподавателей – мужчин? Во-первых, относительно низкая престижность профессии для мужчин, недостаточный уровень оплаты труда, высокие издержки получения ученой степени и, соответственно, долгий карьерный рост. Но при этом шансы занять более высокую должность у мужчин выше, чем у женщин, при их большем количестве. Ряд исследователей обращает внимание на то, что при преобладании мужчин на руководящих должностях, в гендерной политике будет преобладать мужская точка зрения, ограничивающая доступность высококвалифицированных рабочих мест для женщин [12], но с учетом численного превосходства женщин, корпоративная культура научно-педагогических коллективов в России в основном «женственная», ориентирована на выполнение ролей, на мнения других, на заботу, интуицию, консенсус. Многие авторы признают наличие определенных гендерных различий и в стилях профессиональной деятельности преподавателей: лекции мужчин более четкие и адаптированные к потребностям обучающихся, а лекции женщин более эмоциональные, творческие, систематические, и в личностных характеристиках, особенностях восприятия, мышления, речи и т.д., что оказывает существенное влияние не только на образовательный процесс в целом, но и на субъективную оценку своей профессиональной деятельности.

Поэтому в основу методологического конструкта оценки субъективного благополучия НПР российских вузов легли принципы учета комплекса детерминант субъективного благополучия при специальном рассмотрении группы профессиональных факторов в гендерном разрезе: осознание ценности и смысла профессиональной деятельности, статус профессии в обществе, статус учебного заведения, возможность профессионального развития, самореализация (наука, гранты), академические свободы, отношения в коллективе, профессиональное общение, график работы, большой отпуск, прекаризация (отчетность, административная нагрузка). Кроме того, в основу методологии оценки субъективного благополучию легли различия между субъективной и объективной оценкой субъективного благополучия и выделении аффективного и когнитивного компонентов.

Результаты исследования субъективного благополучия научно-педагогических работников: гендерный аспект

Как уже было сказано ранее, в основе методики оценки субъективного благополучия НПР лежит разделение компонентов субъективного благополучия на 2 группы: аффективный и когнитивный.

В оценке аффективного компонента использовалась апробированная шкала эмоционального баланса Н. Бредберна [2], которая позволяет определить эмоциональный баланс между позитивными и негативными переживаниями индивида [25]. Респондентам задавались вопросы об их ощущениях в последние недели, первые 5 вопросов отражали позитивные переживания, а следующие 5 – отрицательные (Таблица 1). Разница между позитивными и негативными переживаниями является мерой аффективного компонента субъективного благополучия.

Таблица 1. Шкала эмоционального баланса Н. Бредберна

|

№

|

Позитивные переживания

|

Да

|

Нет

|

|

1

|

Испытываете удовольствие от того, что достигли или завершили

что-то

|

1

|

2

|

|

2

|

Все складывается так, как вам бы хотелось

|

1

|

2

|

|

3

|

Гордитесь, что кто-то похвалил вас за то, что вы сделали

|

1

|

2

|

|

4

|

Чрезвычайно взволнованы каким-либо событием или испытываете

сильный интерес к чему-то

|

1

|

2

|

|

5

|

Чувствуете себя абсолютно счастливым

|

1

|

2

|

|

|

Негативные переживания

|

|

|

|

6

|

Испытываете беспокойство, не можете сидеть на одном месте

|

1

|

2

|

|

7

|

Испытываете скуку, отсутствие интереса к чему-либо

|

1

|

2

|

|

8

|

Подавлены или очень несчастны

|

1

|

2

|

|

9

|

Переживаете сильное одиночество или удаленность от других людей

|

1

|

2

|

|

10

|

Расстроены, потому что кто-то вас покритиковал

|

1

|

2

|

Для оценки показателей были рассчитаны индекс по шкале положительных эмоций (PAS), индекс по шкале отрицательных эмоций (NAS) [3] и вычислен индекс эмоционального благополучия как разница между ними ABS = PAS- NAS.

Таблица 2. Оценка аффективного компонента субъективного благополучия НПР, по шкале ABS (индекс эмоционального благополучия), %

|

|

Индекс эмоционального

благополучия (ABS)

| ||

|

по всем

НПР |

женщины НПР

|

мужчины НПР

| |

|

5

|

3

|

2

|

6

|

|

4

|

9

|

10

|

8

|

|

3

|

20

|

23

|

13

|

|

2

|

25

|

21

|

34

|

|

1

|

18

|

19

|

17

|

|

0

|

13

|

14

|

9

|

|

-1

|

6

|

6

|

6

|

|

-2

|

2

|

3

|

2

|

|

-3

|

1

|

1

|

0

|

|

-4

|

2

|

1

|

4

|

|

-5

|

1

|

0

|

2

|

В таблице 2 продемонстрировано, что у большинства респондентов (75%) положительные эмоции преобладали над отрицательными, из них у женщин этот показатель составил 75%, а у мужчин 78%. При этом у большинства респондентов невысокие показатели индекса эмоционального благополучия (от 1 до 3). Абсолютно счастливыми себя чувствовали примерно одинаковое количество женщин и мужчин (17,6 и 17,9% соответственно). А вот женщины больше расстраивались из-за критики в их адрес – 30,3% против 12,5% мужчин. И действительно, исследования подтверждают, что женщины испытывают больше потребности в похвале и признании, мужчины же имеют более высокое мнение о себе и спокойнее относятся к критике [8].

Когнитивный компонент субъективного благополучия НПР авторы оценивали через ценностно-рациональные и целерациональные факторы.

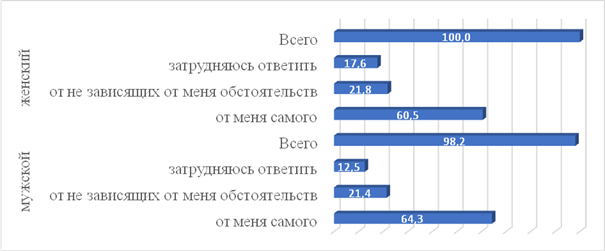

Ценностно-рациональный компонент представляет собой оценку индивидом своей свободы, представления о смысле жизни, религии, свободе, наличие целей, определяющих смысл жизни, реализацию жизненных стратегий. В основе ценностно-рациональных поступков лежат моральные, религиозные и этические ценности индивида. Ценностный компонент субъективного благополучия НПР, связан с тем, что преподаватель, прежде всего является ориентиром, эталоном нравственных качеств для обучающихся, особенно в профессиональной деятельности. Оценка этого компонента показала [4], что большинство НПР оказались скорее нерелигиозными людьми: мужчины - 3,37, женщины - 4,42; степень свободы респонденты оценивают мужчины на - 6,02, женщины - 5,76. Кроме того 60% НПР мужского и женского пола считают, что успех в большей мере зависит лично от них (Рис.2).

Рис. 2. Статистика ответов на вопрос: «От чего в большей мере зависит успех, в %»?

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Еще одна группа вопросов выявила важность следующих ценностей для НПР: «возможности творческого подхода в реализации своих целей» у 64,3% мужчин и 57,1% женщин; «показать свои способности» хотят 60,7% мужчин и 69,7% женщин; «жить в безопасном окружении» предпочитают 71,4% мужчин и 87,4% женщин; «важно построить карьеру» для 41,1% мужчин и 40,3% женщин; «важно самому принимать решение о том, что и как делать» для 75% мужчин и 74% женщин; «важно, чтобы его уважали» 73,2% мужчин и 79,8% женщин; «важно найти своё предназначение, место в жизни» 75% мужчин, 87,4% женщин; «важно ощущать возможность влиять на политику» для 34% мужчин и всего 9,2% женщин; «важно сказать свое слово в решении о том, в каком направлении действовать правительству» для 34% мужчин и 10,9% женщин. Таким образом, наиболее важными факторами ценностно-рационального компонента для НПР являлись самостоятельность в принятии решений, найти свое предназначение в жизни, безопасность окружения, творческий компонент. Для НПР мужского и женского пола материальные блага оказались не столь важны 20% респондентов отметили желание «быть богатыми».

Целерациональный компонент представляет собой общую оценку качества жизни (материальную составляющую, среду обитания, социальный капитал, возможность самореализации, досуга и т. д.), оценку институтов (экономики, политики, образования, здравоохранения и т. д.) и оценку профессиональной сферы НПР (профессиональные ценности, статус, развитие, самореализация, академическая свобода и т.д.).

Среди показателей общей оценки качества жизни НПР отмечали наибольшую удовлетворенность такими показателями, как отношения в семье, обеспеченность одеждой и обувью, питанием, положением в обществе, общением с друзьями. При этом мужчины чуть больше были удовлетворены возможностью получения необходимых образования и знаний, общения с друзьями, реализовать себя в профессии, жилищными условиями, отношениями в семье, питанием, положением, статусом в обществе, а женщины - возможностью проведения досуга, материальной обеспеченностью, местом, регионом проживания, ситуацией на работе.

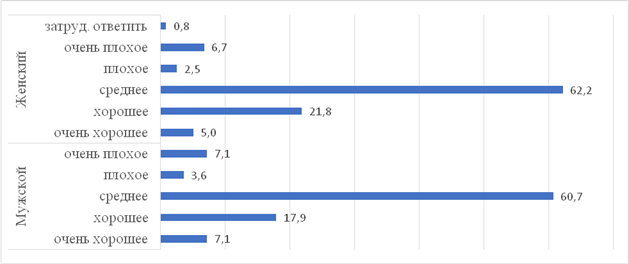

60% НПР мужского и женского пола оценивали свое материальное положение как среднее (Рис.3.) или в среднем на 5,89 у мужского пола, 5,77 – у женского.

Рис. 3. Оценка материального положения на момент опроса, в %?

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

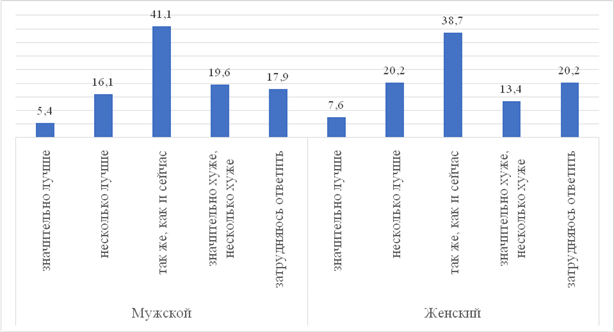

40% респондентов считали, что через год будут жить так же, как сейчас, но при этом женщины настроены более оптимистично чем мужчины Рис.4.

Рис. 4. Статистика ответов на вопрос: «Как Вы считаете, через год Вы будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас, в %»?

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

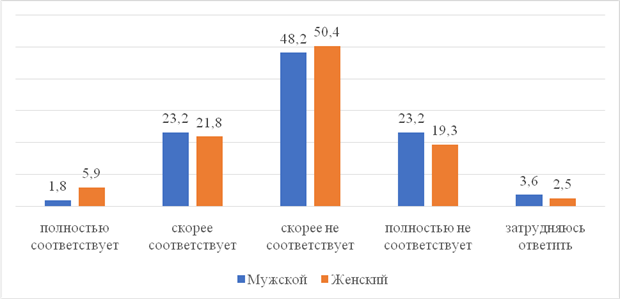

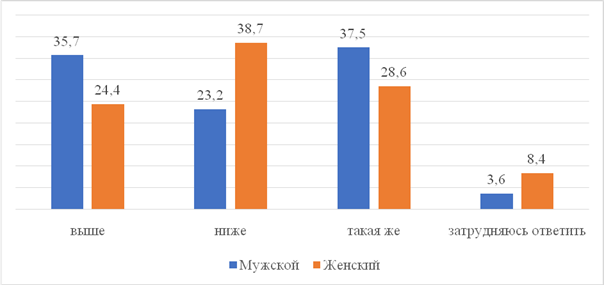

И при этом 50% орошенных считают, что размер их заработной платы скорее не соответствует объёму и сложности работы, которую они выполняют (рис.5), но соответствует или выше по размеру среднего заработка по региону (рис.6.)

Рис. 5. Оценка соответствия размера заработной платы объёму и сложности работы, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Рис. 6. Сравнительная оценка уровня заработной платы и средней по региону,%

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

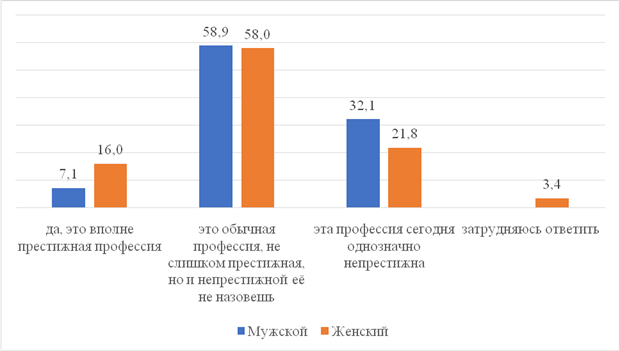

При оценке когнитивных компонентов профессиональной сферы научно-педагогическими работниками выявлено, что большинство респондентов считали, что профессия научно-педагогического работника университета является «обычной» в обществе (58%), а 32% мужчин оценивают ее как непрестижную (Рис.7).

Рис. 7. Оценка респондентами престижности профессии НПР в обществе, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Для изучения субъективного восприятия профессиональной деятельности были заданы вопросы, которые НПР и мужского и женского пола оценивали практически одинаково (6,49 у мужчин и 6,46 у женщин), они считали, что преимущества профессии явно превышают недостатки, многие выразили согласие изменить профессию, отметили важность высокого статуса университета, в котором работают, при чем для женщин этот показатель оказался выше (7,02 – мужчины, 7,36 – женщины). В целом мужчины были довольны своей работой на 6,8 баллов, а женщины на 7,17. Нельзя не заметить, что НПР очень низко оценивают степень эффективности государственного вмешательства в социально-экономические проблемы научно-педагогических работников вузов (3,37 - мужчины и 3,88 – женщины). И респонденты скорее готовы сменить университет, если бы это было возможным (5,82 - мужчины, 6,18 - женщины).

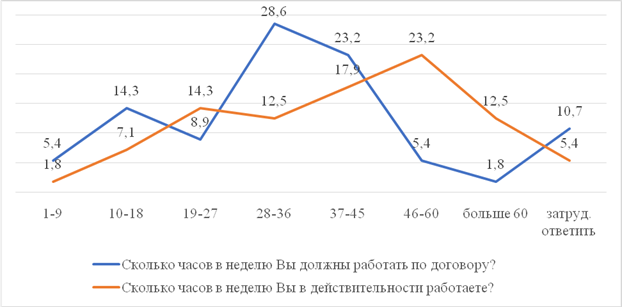

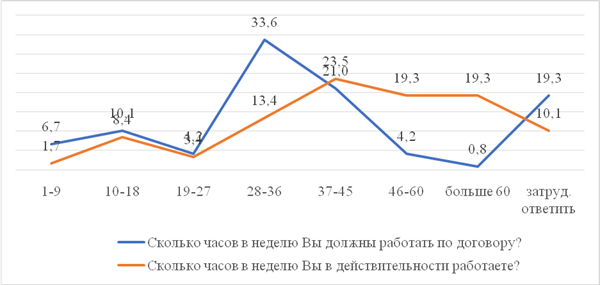

Среди наиболее привлекательных факторов академической среды НПР отмечали график работы, но несмотря на его «гибкость» и мужчины и женщины по их оценкам «перерабатывают» до 20 часов в неделю (Рис. 8, рис.9).

Рис. 8. Оценка использования рабочего времени НПР мужского пола, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Рис. 9. Оценка использования рабочего времени НПР женского пола, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Наиболее привлекательными факторами в профессии научно-педагогического работника для мужчин являлись: удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности 80,4%, общение с молодежью, с интересными, творческими людьми 60,7%, возможность гибкого графика работы 51,8%. Женщины на первое место ставили гибкий график работы 73,1%, удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности 72,3%, общение с молодежью, с интересными, творческими людьми 65,5%. Кроме того, женщины больше ценили длительный отпуск – 41,2%, а у мужчин – 26,8%. Среди прочих привлекательных факторов, для мужчин были значимы: получение новых научных результатов, воспитание талантливых учеников, реализация своих научных идей, постоянный приток новых знаний, а для женщин: возможность учиться у молодёжи и саморазвитие.

К отталкивающим факторам мужчины относили нарастание бумажной работы / документооборота, отчетности – 80,4%, продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе университетского образования 73,2%, недостаточный уровень оплаты труда НПР 66,1%. Женщины так же особенно отмечали эти факторы: нарастание бумажной работы / документооборота, отчетности 70,6%, продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе университетского образования 61,3%, кроме того, отмечали необходимость выполнять трудовые обязанности во внерабочее время (по вечерам/ночам, в выходные, во время отпуска) 59,7% и низкий уровень оплаты труда – 56,3%. Среди прочих негативных факторов, для мужчин были значимы: ежегодное увольнение и приём на работу, особенно пункты 1–6, а для женщин: абсолютно все перечисленные факторы, аккредитация, консервативность управления в системе образования, наличие среди руководства университета некомпетентных людей, дилетантов, необходимость публикаций, которые очень дорого стоят.

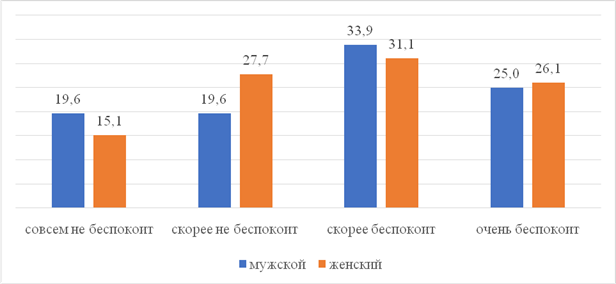

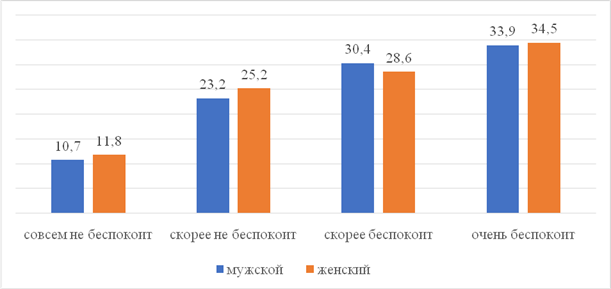

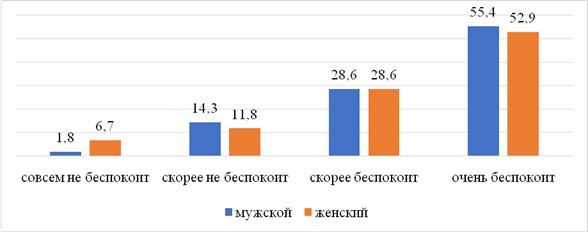

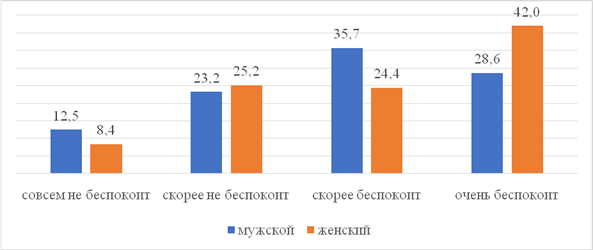

НПР на момент исследования были обеспокоены следующими профессиональными рисками (Рис.10 - 13). Сокращение заработной платы в чуть большей степени беспокоило мужчин, чем женщин, переход на неполную долю ставки беспокоило более 60% респондентов, примерно в равной степени, рост трудовой нагрузки так же чуть в большей степени беспокоило мужчин, а потеря работы – женщин.

Рис. 10. Оценка сокращения или задержки зарплаты, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Рис. 11. Оценка вынужденного перехода на неполную долю ставки, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Рис. 12. Оценка роста трудовой нагрузки без увеличения зарплаты, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

Рисунок 13. Оценка возможной потери работы, %

Источник: составлено авторами по итогам собственного исследования.

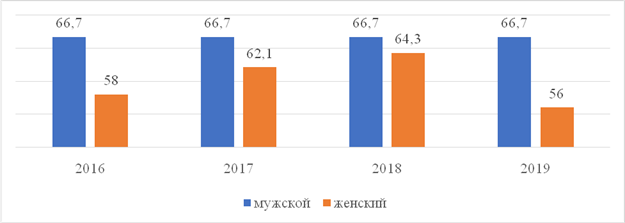

Рис. 14. Динамика коэффициента удовлетворенности жизнью в академической сфере по данным RLMS-HSE, %

Источник: составлено авторами по [11].

Учитывая все стороны жизни, НПР оценили удовлетворенность своей жизнью в целом на момент исследования на 6,76 – мужчины, 6,98 – женщины, а по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) [11] в 2016-2019г. динамика коэффициента удовлетворенности жизнью преподавателей высшего образования показывала, что мужчины удовлетворены чуть больше женщин (Рис.14), что позволило сделать вывод о том, что субъективное благополучие научно-педагогических работников значительно не различается среди мужчин и женщин. Уровень субъективного благополучия НПР оказался чуть выше, чем удовлетворенность жизнью, и так же незначительно отличался по гендерному критерию (у мужчин - 6,88, у женщин - 7,05).

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что субъективное благополучие в академической сфере по гендерным различиям значительно не отличалось. Тем не менее, существуют различия в оценке аффективных и когнитивных компонентов субъективного благополучия в академической сфере между научно-педагогическими работниками женского и мужского полов. Так женщины придавали большее значение аффективным компонентам, отношениям с людьми, признанием их заслуг, а мужчины больше оценивали материальное положение, нарастание бумажной работы / документооборота, отчетности, продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе университетского образования, кроме того сильнее были обеспокоены состоянием экономики страны, тем, как руководство страны выполняет свою работу, состоянием системы образования в нашей стране в целом. Представители мужского пола научно-педагогических работников имели более высокие научные результаты (ученые степени, звания, индекс Хирша, больше участвовали в грантах и научной деятельности). Несмотря на большую заинтересованность среди академических работников мужского пола в материальном обеспечении по сравнению с научно-педагогическими работниками женского пола, значимость дохода и мужчин, и женщин уступали таким ценностям как удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности, общение с молодежью, с интересными, творческими людьми, возможностями самореализации и творчества. Вероятно, оценка различий в субъективном благополучии в академической сфере среди мужчин и женщин может стать основой для разработки разных политик и инструментов управления трудовой мотивацией.

[1] Исследование проводилось в 2018-2020гг. в 10-ти Федеральных вузах России, где, по мнению авторов, сложились примерно одинаковые условия труда, найма и мотивации, учета показателей эффективности НПР.

[2] Шкала была апробирована в исследованиях Diener, Suh, 1999 и др.

[3] Индекс положительных эмоций (Positive Affect Scale) определяется по шкале положительных эмоций, как количество утвердительных ответов респондентов на пять вопросов, характеризующих положительные эмоции; индекс отрицательных эмоций (Negative Affect Scale) определяется по шкале отрицательных эмоций, как количество утвердительных ответов респондентов на пять вопросов, характеризующих отрицательные эмоции.

[4] Здесь и далее оценка по шкале от 0 до 10 баллов, где «0» - значение наименее выраженного, а «10» значение максимальной выраженности фактора.

References:

Andreeva I.N. (2008). Gendernye razlichiya v vyrazhennosti komponentov emotsionalnogo intellekta [Gender differences in the expression of components of emotional intelligence]. Psikhologicheskiy zhurnal (Minsk). (1(17)). 39-43. (in Russian).

Arkhipova N.K. (1994). Zhenshchiny Rossii i rynok [Women in Russia and the Market]. Theoretical and Practical Aspects of Management. (1). 81-83. (in Russian).

Ashmore R.D., Del Boca F.K. (1986). The Social Psychology of Female-male Relations: A Critical Analysis of Central Concepts N.Y.Orlando (Fla.) etc.: Acad. press.

Basow S.A. (1992). Gender stereotypes and roles Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Publishing Company.

Bradburn N.M. The structure of psychological well-beingNorc.org. Retrieved from https://www.norc.org/PDFs/publications/BradburnN_Struc_Psych_Well_Being.pdf

Connell R.W. (1987). Gender and power: Society, the person and sexual politics Cambridge: Polity.

Connell R.W. (1995). Masculinities Los-Angeles: Berkeley.

Diener E., Suh E.M. (1999). National Differences in Subjective Well-Being New York: Russell Sage.

Dzhidaryan I. (2000). Schaste v predstavleniyakh obydennogo soznaniya [Happiness in the ideas of everyday consciousness]. Psychological journal. 21 (2). 40-48. (in Russian).

Easterlin R.A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence New York: Academic Press.

Ess-2018. (in Russian). Retrieved October 27, 2022, from http://www.ess-ru.ru

Gatskova K., Karabchuk T., Kazuhiro K., Skoglund E. (2021). Gendering Post-soviet space: Demography, Labor Market and Values in Empirical Research Singapore: Springer.

Ilyin E. (2006). Differentsialnaya psikhofiziologiya muzhchiny i zhenshchiny [Differential psychophysiology of men and women] Saint Petersburg: Piter. (in Russian).

Isakova E.V. (2006). Gendernye stereotipy i ikh vliyanie na trudovuyu deyatelnost [Gender stereotypes and their impact on labor activity] Kemerovo. (in Russian).

Kelam A., Ebber I. (1985). Prichiny konfliktnyh situatsiy v seme (po materialam Tallinskoy semeynoy konsultatsii) [Causes of conflicts in the family (based on the materials of the Tallinn Family Consultation)] A person after divorce. 56-66. (in Russian).

Khasbulatova O.A. (2001). Gendernye stereotipy v politicheskoy kulture: spetsifika rossiyskogo opyta [Gender stereotypes in political culture: specifics of the Russian experience]. Zhenschina v rossiyskom obschestve. (3-4). 17-24. (in Russian).

Larin A.V., Filyasov S.V. (2018). Paradoks Isterlina i adaptatsiya v Rossii [Easterlin Paradox and Adaptation in Russia]. Economic Journal. 22 (1). 59-83. (in Russian). doi: 10.17323/1813-8691-2018-22-1-59-83.

Lun V.MC., Bond M.H. (2016). Achieving Subjective Well-Being Around the World: The Moderating Influence of Gender, Age and National Goals for Socializing Children Journal of Happiness Studies. (17). 587-608. doi: 10.1007/s10902-015-9614-z.

Saralieva Z.Kh.M. Balabanov S.S. (2002). Vosproizvodstvo nauchno-pedagogicheskikh kadrov [Academic Staff Reproduction]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (11). 110-120. (in Russian).

Schwartz S.H., Bilsky W. (1990). Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications Journal of Personality and Social Psychology. 58 878-891. doi: 10.1037/0022-3514.58.5.878.

Schwartz S.H., Rubel T. (2005). Sex differences in value priorities: Cross-cultural and multi-method studies Journal of Personality and Social Psychology. 89 (6). 1010-1028. doi: 10.1037/0022-3514.89.6.1010.

Schwartz S.H., Rubel-Lifschitz T. (2009). Cross-National Variation in the Size of Sex Differences in Values: Effects of Gender Equality Journal of Personality and Social Psycholog. 97 (1). 171-185. doi: 10.1037/a0015546.

Scott J.W. (1986). Gender: a Useful Category of Historical Analysis American Historical Review. 91 (5). 1053-1075.

Shibanova L.A. (2001). Stereotip maskulinnosti v massovom soznanii rossiyskogo obshchestva [The stereotype of masculinity in the mass consciousness of Russian society]. Zhenschina v rossiyskom obschestve. (3-4). 65-69. (in Russian).

Skachkova L.S., Schetinina D.P. (2019). V poiskakh metodologii izmereniya subektivnogo blagopoluchiya nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov [Searching for a methodology for measuring subjective well-being of scientific and pedagogical workers]. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski. (3). 187-192. (in Russian). doi: 10.22394/2079-1690-2019-1-3-187-192.

Skachkova L.S., Schetinina D.P., Yakovleva E.A., Filonenko Yu.V., Kryachko V.V., Klimenko L.V. (2020). Subektivnoe blagopoluchie nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov (po materialam monitoringovyh mezhregionalnyh sotsiologicheskikh issledovaniy 2018-2020 gg.) [Subjective well-being of academic staff (based on the materials of monitoring interregional sociological studies 2018-2020)] Rostov n/D: Izd-vo YuFU. (in Russian).

Skiba E.K. (2015). Gendernye rezhimy kak otrazhenie vlastnyh otnosheniy [The gender regimes as reflection of power relations]. AntropologІchnІ vimІri fІlosofskikh doslІdzhen. (7). 103-110. (in Russian).

Sokolskaya V.V. (2003). Gendernye stereotipy na rynke truda (na primere monoprofilnogo goroda) [Gender stereotypes in the labor market (on the example of a single-industry city)] Yekaterinburg. (in Russian).

Tartakovskaya I.N. (2007). Gendernaya teoriya kak teoriya praktik: podkhod Roberta Konnella [Gender Theory as a Theory of Practices: Robert Connell's Approach]. Sotsiologicheskiy Zhurnal (Sociological Journal). (2). 5-23. (in Russian).

Tierney H. (1991). Women’s Studies Encyclopedia N.Y.: Peter Bedrick Books.

Tyulkina V.A. (2016). Udovletvorennost zhiznyu kak sostavlyayushchaya subektivnogo blagopoluchiya muzhchin i zhenshchin [Life satisfaction as a component of subjective well-being of men and women]. Scientific and methodical electronic Concept magazine. 32 203-212. (in Russian).

Uzhakhova L.M., Saakova V.V., Utegenova V.B., Danilyuk A.A. (2020). Vliyanie gendernyh kharakteristik na professionalnuyu deyatelnost rukovoditeley i podchinyonnyh [The influence of gender characteristics on the professional activity of management and subordinate staff]. Vestnik Instituta sotsiologii. 11 (1). 169-182. (in Russian). doi: 10.19181/vis.2020.11.1.633.

Vinacke E. (1957). Stereotypes as Social Concepts The Journal of Social Psychology. 46 (2). 222-249. doi: 10.1080/00224545.1957.9714322.

Voronina O.A. (1999). Svoboda slova i stereotipnyy obraz zhenshchiny v SMI [Speech freedom and women's stereotypical image in the media]. Znamya. (2). (in Russian).

Women, business, and the law 2019: a decade of reformInternational Bank for Reconstruction and Development. Retrieved November 20, 2022, from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf

Страница обновлена: 24.07.2025 в 18:10:53

Russia

Russia