Economic, environmental and social factors in the agriculture anti-crisis strategy amidst the new global economic environment

Sergienko O.V.1![]()

1 Омская гуманитарная академия, Russia

Download PDF | Downloads: 27 | Citations: 3

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350282

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The sustainability of a globally competitive economy is determined by the transition to a new stage of socio-economic reproduction relations. It is one of the main strategic aspects of state policy and the real sector of the economy. An important integral role in the new paradigm of economic relations is played by the agro-industrial complex as an industry that ensures the satisfaction of vital primary needs of the population. The relevance of the research is determined by the need to develop an effective mechanism for managing the sustainable development of agricultural organizations from the standpoint of harmonizing the main components of the system: economic, social and environmental ones.

The author examines the problems of developing and implementing anti-crisis strategies of agricultural production. The author takes into account the growth of requests for environmentally friendly food and the consumers' increasing demands for agricultural products, as well as the increasing role of agricultural organizations as the basis of the economic link in the sustainable development of the Russian economy.

Dynamic changes in the external and internal environment intensify the search for new strategic concepts and effective tools to achieve the sustainable development goals of agricultural producers and the agricultural industry.

The algorithm for choosing strategies for the development of the agro-industrial complex will be of interest to specialists in the field of the agricultural sector and anti-crisis managers.

Keywords: agricultural organizations, sustainable development, socio-ecological and economic system, structural crisis

JEL-classification: Q12, Q13, Q18

Введение. Устойчивое поступательное аграрное производство в реалиях современной действительности определяется поступательным развитием отраслей сельского хозяйства. Новая экономическая модель сельхозтоваропроизводства предусматривает переход от техногенной индустриальной системы производства сельскохозяйственной продукции к экологически устойчивой системе органического производства в контексте социального, экономического и экологического измерений. Показателями устойчивого поступательного развития сельскохозяйственной отрасли является динамика роста производства безопасных продуктов питания, качества жизни, повышения эффективности агропроизводства с учетом возможности использования инновационных технологий. На уровне национальной экономики показателями продовольственной безопасности выступают степень удовлетворения физиологических потребностей в пище; безвредность пищевых продуктов для здоровья человека; уровень доступности продовольствия для различных категорий населения; степень зависимости продовольственного снабжения страны от импортных поставок; достаточная покупательная способность населения [16]. Экономическому анализу вопросов и проблем развития аграрного сектора уделяют большое внимание, результаты научных воззрений опубликованы следующими учеными - Буздалов И.Н. [8, с. 4-14], Коротков Э.М. [7, с 74-86], Корягин Н. Д. [6, с 64-81], А. В. Борщева, [5, с. 15-18], Ханмагомедов С.Г. [19, с. 83-92] и др.

Несмотря на наличие серьезных исследований в этой области, модели антикризисные стратегии применительно к сельскому хозяйству в российских условиях полностью не отработаны, не изучены возможности и перспективы их использования. Это обусловливает актуальность исследований. Основными причинами отсутствия быстрых темпов развития аграрной отрасли в условиях трансформации, цифровизации и экологизации являются причинно-следственные связи технологического уклада общества и экономики, отставание динамики адаптации сельскохозяйственной отрасли от скорости технологических изменений, что является потенциальным фактором как угрозы, с одной стороны, но и как потенциальными возможности прорыва, с другой стороны. Теория антикризисного управления определяет фактор инновации как угрозу риска банкротства, для предприятий, не использующих инновационные стратегии развития и их ликвидацию, например , в связи с уничтожением традиционных рынков, и как фактор выхода из кризиса, предприятий использующий инновации для снижения издержек производства, повышения качества продукции и услуг, инструментария эффективного менеджмента и выход на новые сегменты зарождающего рынка. В условиях создания новых товарных рынков продуктов питания (биопродукты, органическая продукция) и адаптации аграрной отрасли к новым условиям хозяйствования необходимо избежать технологического разрыва между старой и новой технологиями, опасного для жизнедеятельности сельхозтоваропроизводителей [15, с 72-89].

Кризисы, имеющие уникальное неповторимое развитие, постоянно требуют трансформации антикризисных инструментов, с учетом глобализация цифровой инфраструктуры и масштабного распространения цифровых технологий, так как эти факторы приводят к изменению причин кризисов, который приобретает высокотехнологичный характер.

Актуальность и новизна исследования определяется необходимостью разработки эффективных антикризисных стратегий устойчивого развития сельскохозяйственных организаций с позиции гармонизации основных компонентов системы - экономического, социального и экологического. Цель статьи – разработать возможные модели антикризисных стратегий, адаптированные для сельского хозяйства.

Основная часть. Модели антикризисных стратегий должны разрабатывается с учетом цифровой трансформации, а не реструктуризации, совершенствования методики диагностики факторов кризиса и угрозы неплатежеспособности организации в рамках платформенной бизнес-модели. Антикризисный менеджмент включает в себя стандартный набор инструментов - диагностика несостоятельности, реструктуризация и финансовое оздоровление, которые были сформированы в эпоху индустриального периода развития экономики.

Используемые методики прогнозирования риска банкротства основаны на показателях финансовой отчетности, которые на ряду с их преимуществами получения прогноза финансовой перспективы коммерческой организации, имеют ряд недостатков, таких как ориентация на прошлые показатели и фиксированную дату используемых показателей статистической отчетности для финансового анализа, отсутствие нефинансовых показателей. С изменениями внешней среды и условиями модернизации производства встает необходимость у современных руководителей включать в анализ риска банкротства кроме неоспоримо ключевых финансовых коэффициентов, показывающих конечный результат деятельности фирмы нефинансовые коэффициенты для измерения достижения главной цели. Антикризисного инструментарий также должен быть адаптирован к новым условиям развития бизнеса [10, с. 1595-1620]. В эпоху индустриального развития мониторинг риска неплатежеспособности и финансовой устойчивости, используемый институтом банкротства, сформировался на основе регрессионных методик - Z счёт Альтмана [1, p. 589–609], оценка финансового состояния Спрингейта, [3, p. 163-174], У. Биверу [2, p. 34-48], четырехфакторная прогнозная модель Тафлера [1, p. 50-54] и другие модифицированные методики и модели прогнозирования банкротства, основной анализируемый фактор в которых определяется установлением из анализируемых элементов низкого значения финансового коэффициента, отклонение его от нормативного значения, которые получены эмпирическим путем на примере разных социально-экономических систем, для выяснения причины кризиса и использовании этих данных в антикризисном управлении. Новые экономические кризисы в современной социально-экономической системе спровоцированы финансовыми кризисами и стремительным ростом долговой нагрузки коммерческих организаций и денежно-кредитных учреждений, что грозит им в отсутствии роста экономики крахом [11, с. 58-68]. Государственные антикризисные инструменты позволяют стабилизировать и поддержать отрасли экономики в относительно стабильном состоянии за счет бюджетного перераспределения государственных финансов и льготного кредитования, моратория на банкротство снизить долговую нагрузку хозяйствующих субъектов. В каждой из перечисленных моделей основной упор делается на коэффициенты автономии, финансового левериджа, краткосрочной задолженности, то есть на показатели, влияющие на финансовую устойчивость организации, определяемые основным фактором - долей заёмных средств. Антикризисные инструменты современных моделей должны быть направлены не на выявление слабого элемента (коэффициента, имеющего значительные отклонения от нормы), а на оценку показателей экономического потенциала и долгосрочного устойчивого антикризисного развития предприятия в рамках разработанной стратегии. Ранее в исследованиях автора была предложена модель диагностики банкротства сельскохозяйственных организаций (2004 - 2005 гг., дискриминантная модель Патласова–Сергиенко) [17, с. 265-275] с учетом экономических факторов и особенностей климатических условий для сельскохозяйственного производства по зонам Омской области. Анализу были подвергнуты 408 хозяйств четырех зон: степной (9 районов; 102 организации), южной лесостепи (8 районов, 100 организаций), северной лесостепи (9 районов, 128 организаций), северной зоны (6 районов, 78 организаций). Построенные авторами регрессионные и дискриминантные модели сохраняют свою актуальность, однако на современном этапе целесообразно использовать более сложные техники моделирования нейросеть, модели когнитивные байесовские сети и иные технологии более точные модели, основанные на динамических моделях. Для разработки стратегического плана важно, чтобы диагностика предусматривала выявление, идентификацию и классификацию новых факторов, которые вызывают динамику параметров социально-экономической системы аграрной отрасли. Институциональная трансформация социально-экономической системы определяет вектор экономических процессов и меняет подходы к преобразованиям в традиционных отраслях экономики и структуры потребления. Сохранение устойчивости тенденций экономического роста аграрной отрасли, определяется постепенным переходом к инновационным технологиям, обеспечивающим снижение себестоимости, экологической нагрузки и повышением конкурентоспособности продукции, сбалансированностью развития инфраструктуры села и смежных производств [20, с. 2-9]. Концепции устойчивого развития в классическом варианте представлена в виде трех равноправных компонентов: экологическая, социальная, экономическая. Но поддержание достигнутых положительных результатов экономического роста сельского хозяйства неизбежно связано с использованием ресурсов природы. Аграрное производство по своей сущности постоянно решает конфликтные цели - экономический рост, социальное развитие и экологическое благополучие. При определении глобальной цели роста экономического благополучия снижаются возможности природного комплекса. Повышение прибыли сельхозтоваропроизводителя в краткосрочном периоде при угнетении экологической сферы порождает конфликт между целями экономического роста и охраной окружающей среды. Устойчивое антикризисное развитие предполагает концепцию взаимно подчиненных элементов, которые выступают единой системой – базовая составляющая - природная среда, это среда обитания человека и общества, экономика не может развиваться вне этой среды, повышение уровня жизни и социальной инфраструктуры невозможно без эффективного экономического развития. Конфликт интересов определяется консенсусом экономического развития, которое ограничивается возможностями биосферы к восстановлению. Сельхозтоваропроизводитель должен самостоятельно принять хозяйственное решение на основе инновационных агротехнологий (экстенсивные, нормальные, интенсивные). Возрастающие потребности общества требуют наращивания объемов производства, которые возможно наращивать за счет природных ресурсов. Экологический риск, трактуемый как угроза здоровью людей, возникновения убытков вследствие нарушения экологического равновесия, потери материальных ресурсов, напрямую связан с социально-экономическими факторами [13, С.3]. Так в трудах Е.Г. Лысенко «Эколого-экономические основы устойчивого развития земледелия» (2002 г.) приведены следующие факты: «…эффект в сельском хозяйстве от интенсивных систем земледелия, прежде всего, по химизации и мелиорации был получен только в первые 15 лет. За этот период рост валовой продукции сельского хозяйства составил 21 %. В последующие 15 лет урожайность культур практически не повышалась, а себестоимость возросла, в том числе зерновых — на 42 %, подсолнечника — на 23 %.....». данный пример наглядно доказывает, что агрессивное использование основного фактора производства в сельском хозяйстве – земли приводит к истощению природных ресурсов, земля это ограниченный фактор производства, который только при рациональном использование приводить к положительному экономическому эффекту, в противном случаи мы получим экологическое сопротивление почв, требующего возрастание затрат на их восстановление, превышающих окупаемость производства [18, с. 84-87]. Устойчивое развитие аграрной отрасли ориентировано не на достижение равновесного состояния трех элементов системы – экономической, экологической и социальной, а на обеспечение их трансформации в принципиально новое качественное состояние – повышение уровня жизни современного периода, не приносящего вредного воздействия будущим поколениям. Эти три фактора в антикризисной стратегии должны определятся во взаимодействии, не конкурируя друг с другом. Стратегия поступательного развития аграрной отрасли в среднесрочной перспективе должна базироваться на постепенном переходе к новым технологиям производства и одновременно к новым моделям потребления, что и определяет экономический, экологический и социальный эффект [14, с. 88-103]. В настоящее время сформированная модель аграрного производства не в полной мере выполняет свои функции и является разбалансированной, так как позволяет точечно регулировать процессы наращивания производственного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов, что позволяет повышать финансовые результаты экономической деятельности сельскохозяйственной отрасли, но не используя все резервы и возможности модернизации на основе единства экономических, социальных и экологических факторов, позволяющих удовлетворить запросы общества и нужды в качественном и безопасном продовольствии и сельскохозяйственном сырье, общественных услугах нетоварного характера, повышения уровня жизни сельского населения. Аспект стратегического антикризисного управления коммерческой сельскохозяйственной организации в связи со сложившимися условиями конъюнктуры рынка по мнению автора должен включать в себя следующий алгоритм, который определяется ответами на четыре ключевых вопроса:

1) каков масштаб кризисных тенденций и глубина кризиса?

2) каковы перспективы поступательного антикризисного развития?

3) каковы возможности привлечения финансовых ресурсов, в том числе участие в государственных программах поддержки аграрного бизнеса, и увеличение доходов?

4) как адаптироваться к новому технологическому укладу производства, изменениям и вызовам внешней среды?

Антикризисная стратегия должна быть разработана исходя из потенциала хозяйствующего субъекта, его внутренних резервов, оптимальных затрат и возможности отдачи инвестиций в будущем периоде. Основным преимуществом инвестирования в сельское хозяйство выступает сформированный устойчивый потребительский спрос на продукты питания, а также особое стратегическое значение аграрной отрасли в обеспечении населения первичными физиологическими потребностями в пище для поддержания жизнедеятельности, обеспечения продовольственной безопасности государства, развития сельских поселений за счет создания рабочих мест, сохранения агроландшафтов и улучшения экологической обстановки [9, с. 113-119]. Алгоритм выбора стратегий развития предприятия АПК определяется наработанной практикой существующих эталонных моделей стратегического менеджмента с учетом специфики деятельности каждой сельскохозяйственной организации. Методические инструменты антикризисных стратегий для аграрной отрасли можно обобщить в рамках стратегии роста (таблица1.).

Таблица 1. Антикризисные стратегии поступательного развития и применение их инструментов для аграрной отрасли*

|

Эталонные стратегии

|

Антикризисные

инструменты при реализации базовых стратегий поступательного развития

|

Показатели экономической, социальной, экологической

эффективности

|

|

Стратегия развития рынка / Увеличение

продаж при реализации стратегии роста

|

- Наращивания объемов производства

сельскохозяйственной продукции и увеличение объема продаж товаров и (или) услуг

за счет поиска и освоения новых рынков при оптимизации затрат и повышения

качества продукции.

- Антикризисный маркетинг, направленный на расширение границ уже имеющегося рынка, создание профессиональных моделей продвижения органической продукции и формирования сегмента потребителей здорового питания. - Выход на новые географические рынки - Переориентация на конкретных покупателей и на конкретные продукты на освоенных сегментах рынках - Переоценка факторов потребительского спроса, таких как потребительские свойства и приоритет при приобретении, цена, качество, тенденции моды, сезонные факторы и т.д. - Активное участие в государственных программах целевого финансирования приоритетных направлений, обеспечивающих продовольственную безопасность страны и создания благоприятных условий для развития инновационной продукции АПК |

Повышение производительности труда и качества рабочей силы,

Обеспечение экономической доступности продовольствия Развитие более высоких человеческих потребностей, Повышение уровня и качества жизни сельского населения - Обеспечения потребительского рынка безопасной, здоровой, качественной продукцией - Укрепления экспортного потенциала государства Улучшения общего благосостояния граждан государства |

|

Стратегия развития продукта

при реализации стратегии роста

|

-Модификация и производство нового продукта в пределах основного профильного производства, выпуск

потребительских модифицированных сельскохозяйственных товаров, - органических

продуктов, биотоплива и т.п. с заданными

функциональными свойствами, повышение качественных характеристик продукции

- Определение групп продуктов, которые наилучшим образом подходят к изменившимся рыночным условиям, групп реализуемых товаров, приносящие наибольшую прибыль и концентрация деятельности на них. - Развития элементов экологического сельского хозяйства - Использование потенциала продаж сопутствующих товаров и услуг, переработка отходов сельскохозяйственного производства. |

- Сбережение и улучшении здоровья людей за счет

употребления продукции, произведенной без применения пестицидов,

антибиотиков, ГМО, гормонов роста, химических пищевых добавок.

- Получение продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличения прибыльности сельскохозяйственного производства. - Развитие сопутствующих отраслей органического сельхозпроизводства: селекция, семеноводство, производство биопрепаратов, биоудобрений, средств точного земледелия, специальной сельхозтехники и др. - Воспроизводство плодородия почв и сохранения окружающей среды - Развитие сельских территорий и повышения уровня и качества жизни сельского населения |

|

Стратегии диверсификации на базе технологической

трансформации аграрного сектора при

реализации стратегии роста

|

- Повышение конкурентоспособности

производительных сил с позиции развития новых видов экономической

деятельности в аграрных отраслях на существующем рынке, но с новым продуктом

или услугой, требующими новой технологии, в рамках уже имеющихся возможностей

у организации (горизонтальная диверсификация)

например, выращивание специальных культур, выращивание растений для

косметической отрасли

- Использование внутреннего потенциала природных ресурсов для развития перспективных, инновационных элементов - интеллектуальных ресурсов, автоматических систем в сельскохозяйственных работах и цифровых технологиях - полевые работы с управлением на основе GPS, наблюдение за полями при помощи дронов и т.п. (центрированная диверсификации) - Применение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих повышение доходности аграрного производства, расширение видов деятельности, в том числе не связанных с сельским хозяйством, эффективное распределение денежных потоков с целью инвестирования в новые производства и рынки в связи с изменившимися факторами макросреды, снижения рисков и повышения капитализации организации (конгломератная диверсификации) |

- Расширение сферы экономической деятельности в рамках

перераспределение доходов в интересах всех участников процесса

производства сельскохозяйственных товаров и услуг за

счет трансформации экономической структуры и вовлечение их в

социально-экономическое развития сельских территорий, развитие малого и

среднего бизнеса

- Создания новых рабочих мест, улучшения благосостояния сельского населения, развитие транспортных коммуникаций, комплексное благоустройство сельских населенных пунктов. - Сохранение экологического равновесия |

Выводы. Таким образом, стратегическое развитее агарного производства должно определятся целостностью модернизированной системы, с учетом аспектов антикризисной стратегии. Модель аграрного производства должна включать базисные элементы эталонных стратегий (продукт, рынок, отрасль, положения организации внутри отрасли, технологии) с одной стороны и антикризисные инструменты (организационные изменения, система финансового контроля, изменение структуры долговых обязательств, сокращение издержек), с другой стороны. В цепочке экологических-социальных – экономических факторов стратегии определяется комплекс взаимодействия инструментов развития аграрной отрасли, в этой системе каждый элемент заслуживает должного внимания и игнорирование одного из этих факторов невозможно.

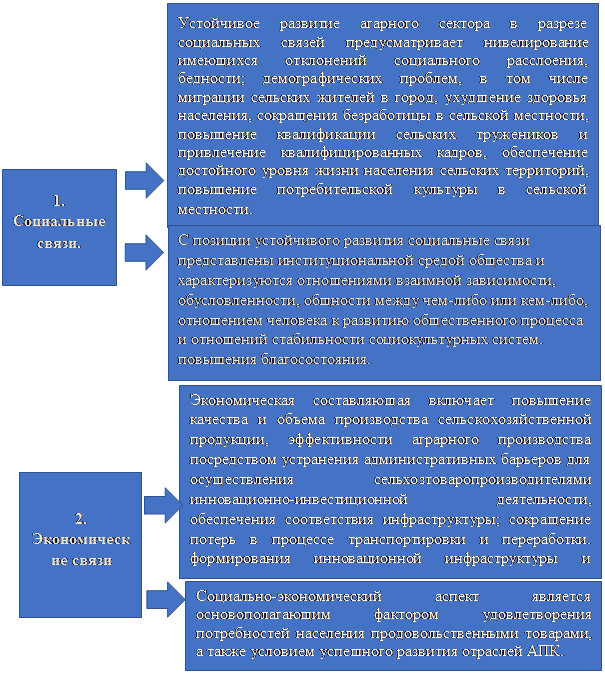

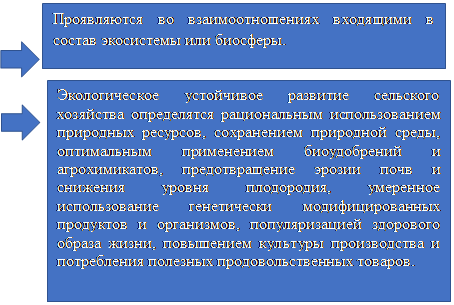

Рис1. Экологические-социальные – экономические факторы/связи стратегии

|

3. Экологические связи

|

Составлено автором

Основная цель стратегии заключается в концентрации внимания на возможных путях развития и отсекания деструктивных элементов в развитие и функционирование хозяйствующего субъекта. Реализация стратегии невозможна без инвестиций, направленных в проекты по снижению негативного воздействия на окружающую среду, развития рабочей силы сельскохозяйственной отрасли и систем экологического менеджмента, мотивации сельхозтоваропроизводителей выделять дополнительные средства на развитие органического производства продукции, технологий, направленных на переход к экономике замкнутого цикла для сохранения фонда сельскохозяйственных земель и обеспечения продовольственной безопасности. Новая парадигма сельского хозяйства, определяет решение следующих вопросов: источники средств к существованию; благополучие людей; сохранения природных ресурсов и предполагает трансформацию аграрной отрасли в четырех направлениях: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни [11, с. 58-68].

Для поступательного развития сельскохозяйственной отрасли приемлемы эталонные стратегии роста, представленные в таблице 1. Сельхозтоваропроизводители формируют свою стратегию, используя пять элементов: продукт, рынок, отрасль, положение организации внутри отрасли, технологию работы, учитывая тот факт, что каждый из элементов либо трансформируется в новое состояние, либо остается неизменным. Стратегическими ориентирами развития хозяйствующих субъектов выступают особенности сформировавшейся конъюнктуры внутреннего и внешних рынков. Стратегии стабильности, как правило, эффективны для кратковременных этапов функционирования сельхозтоваропроизводителей и рекомендованы для концентрации ресурсов и внутренних резервов с целью перехода на новый этап развития. Далее сельхозтоваропроизводители при устойчивом росте прибыли, дополняют бизнес цели, применяя эталонные и базовые стратегии развития бизнеса, такие как: расширение коммерческой сельскохозяйственной организации путем добавления новых структур, диверсифицированного роста; стратегии сокращения, стратегии поворота конкретизируя их инструменты по критерию «ресурсы/возможности». То есть антикризисное управление позволяет сочетать в себе стратегические преимущества, а именно быстрое принятия решений на разных уровнях управленческой иерархии, что дает основание относить антикризисный менеджмент в большей мере к стратегическому, нежели к оперативному.

References:

Altman E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy Journal of Finance. 23 (4). 589-609.

Beaver W.H. (1966). Financial Rations and Predictions of Failure Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research. 34-48.

Borscheva A.V., Ermilina D.A., Soklakova I.V., Santalova M.S. (2021). Antikrizisnoe upravlenie sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Anti-crisis management of socio-economic systems] Moscow: Dashkov i K. (in Russian).

Buzdalov I.N. (2017). Strukturnye perekosy v selskom khozyaystve Rossii: prichiny i posledstviya [Structural distortions in Russian agriculture: causes and consequences]. Agro-industrial complex: economics, management. (2). 4-14. (in Russian).

Dalisova N.A., Stepanova E.V. (2018). Diversifikatsiya selskokhozyaystvennogo proizvodstva na osnove resursosberezheniya [Diversification of agricultural production based on resource conservation]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (6). 58-68. (in Russian).

Gubin V.A., Schepakin M.B., Khandamova E.F. (2020). Model antikrizisnogo upravleniya predpriyatiem v usloviyakh realnoy nestabilnosti [Anti-crisis management model of an enterprise in conditions of real instability]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (6). 1595-1620. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.6.109382.

Ivanov V.A. (2011). Metodologicheskie osnovy ustoychivogo razvitiya regionalnyh sotsio-ekologo-ekonomicheskikh sistem [Methodological foundations of sustainable development of regional socio-ecological and economic systems]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. (2). 3. (in Russian).

Khanmagomedov S.G. (2021). Strategiya, printsipy i prioritety upravleniya ekonomikoy selskogo khozyaystva [Strategy, principles and priorities of agricultural economy management] Organic Agriculture – Development Prospects. 320-334. (in Russian).

Korotkov E.M. (2010). Antikrizisnoe upravlenie [Anti-crisis management] M.: INFRA-M. (in Russian).

Koryagin N.D. (2019). Antikrizisnoe upravlenie [Anti-crisis management] Moscow: Izdatelstvo Yurayt. (in Russian).

Kosheleva E.G., Gabilin I.G. (2021). Innovatsionnye biznes-modeli kak faktor ustoychivogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa regiona [Innovative business-models as a factor of sustainable development of the agroindustrial complex of the region]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (4(68)). (in Russian).

Kostyaev A.I. (2018). Identifikatsiya rossiyskoy modeli razvitiya selskikh territoriy [Identification of the Russian model of rural development]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (10). 88-103. (in Russian).

Kundius V.A., Voronkova O.Yu., i dr. (2017). Sotsialno - ekonomicheskiy potentsial munitsipalnyh obrazovaniy formirovaniya ekologo ekonomicheskikh proizvodstvennyh klasterov, razvitiya ekologicheskogo turizma [Socio-economic potential of municipalities for the formation of ecological and economic production clusters, the development of ecological tourism] Barnaul: Azbuka. (in Russian).

Patlasov O.Yu., Sergienko O.V. (2020). Antikrizisnoe upravlenie v kommercheskoy organizatsii [Anti-crisis management in a commercial organization] Moscow: RUSAYNS. (in Russian).

Pirogova O.E. (2015). Ekologicheskie aspekty ustoychivogo razvitiya v deyatelnosti torgovyh predpriyatiy [Environmental aspects of sustainable development in the activities of trading companies]. Technical and technological problems of service. (2(32)). 84-87. (in Russian).

Shagayda N.I., Uzun V.Ya. (2018). Tendentsii razvitiya i osnovnye vyzovy agrarnogo sektora Rossii [Development tends and main challenges of the Russian agricultural sector]. Economics of agricultural and processing enterprises. (9). 2-9. (in Russian).

Sprcic D.M., Klepac M., Suman P. (2013). The applicability of the Edmister model for the assessment of credit risk in croatian SMEs UTMS Journal of Economics. 4 (2). 163-174.

Taffler R.J. (1977). Going, going, gone — four factors which predict Accountancy. 50-54.

Volkov A.R., Golubeva A.S. (2021). Ustoychivoe razvitie regionov: podkhody k issledovaniyu [Ustainable development of regions: research approaches] Innovative technologies for managing the socio-economic development of regions. 113-118. (in Russian).

Zhelezovskaya L.A. (2018). Agrarnyy sektor Rossii: vyzovy i perspektivy rosta [Agrarian sector of Russia: challenges and prospects of growth]. Epokha nauki. (16). 105-108. (in Russian). doi: 10.24411/2409-3203-2018-11628.

Страница обновлена: 19.05.2025 в 12:38:02

Russia

Russia