Development of transport and information infrastructure of non-urbanized territories and urban agglomerations: the role of organizational and managerial innovation

Makarov I.N.1, Pivovarova O.V.2, Evsin M.Yu.3, Selishchev O.N.1

1 Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Russia

2 Финансовый университет при Правительстве РФ, Russia

3 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50211435

Cited: 6 by 30.01.2024

Abstract:

The study is devoted to the analysis of the problems of improving the quality of transport support for the development of regional economic systems amidst cardinal transformation of the domestic economy. The authors of this article are inclined to the inevitability of radical reforms in the economic system of our country, entailing a significant, if not complete, transformation of all sectoral economic systems, including the development of intelligent control systems of technological processes in transport as a necessary and inevitable part of smart cities and smart production.

Keywords: infrastructure, railway transport, intelligent systems, reforms

JEL-classification: L91, L92, O31

Введение

В последнее время в результате социально-экономических трансформаций существенно меняется пространственная структура населения.

Значительная часть населения из крупных городских агломераций переселяется в пригороды или вообще в поселения городского типа, коттеджные поселки и иные виды поселений, окружающих данные агломерации.

Соответственно, меняется и роль инфраструктурного обеспечения данных населенных пунктов. Требуются совершенно новые подходы к организации инфраструктурного обеспечения и совершенно новое качество этой инфраструктуры.

В нашем исследовании мы остановимся всего на двух взаимосвязанных элементах инфраструктурного обеспечения – на транспортной и информационной инфраструктуре. Целью данной статьи является выявление проблематики перспектив развития системы железнодорожного транспорта в условиях новой формирующейся хозяйственной реальности, предполагающих развитие и внедрение интеллектуальных систем управления производственными процессами.

Проблематика развития транспортных систем рассматривается как в наших публикациях, включающих работы [2–4] (Makarov, Nekrasova, Selishchev, Rasevich, 2022; Makarov, Churakov, 2022; Drobot, Krivyh, Makarov, Strelnikova, 2021), так и в работах таких авторов, как Евдокимова Е.Н., Сеславин А.И., Проценко И.О. [5–9] (Evdokimova, Seslavin, Seslavina, 2020; Shkurina, Evdokimova, Mineeva, Seslavina, 2019; Evdokimova, Seslavina, 2022; Krinicheva, Rubchenko, 2021; Protsenko, Agafonov, Nos, 2020), транспортной и информационной инфраструктуры – в работах Востриковой Е.О., Тинькова С.А., Сурниной Н.М., Шишкиной Е.А., Шацкой Е.Ю. [10–23] (Vostrikova, Meshkova, 2022; Bobrova, Berezhnaya, 2021; Zavyalov, 2020; (Ablyazov, Marusin, 2019; Tinkov, 2022; Tinkov, 2021; Shkurina, Seslavina, 2020; Bykova, Pustokhina, 2020; Perepelkin, Rykalina, 2019; Komov, 2019; Surnina, Shishkina, 2022; Zinich, Kuznetsova, 2022; Shatskaya, 2022; Shishkina, 2022).

В качестве научной новизны работы мы позиционируем вывод о необходимости внедрения интеллектуальных систем сквозного управления на транспорте для полноценной реализации концепции умного города и качественного транспортного обслуживания жителей неурбанизированных территорий.

В связи с происходящими социально-экономическими трансформациями и изменениями пространственной структуры населения в последнее время меняется и роль транспортных систем, в частности роль пригородного и внутригородского (а по сути – внутриагломерационного) железнодорожного транспорта, и требований к ним с позиции необходимости соответствия новым условиям.

Система пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте имеет ряд специфических черт. В первую очередь это крайне высокая социальная важность пассажирских перевозок. В общем объеме пассажирских перевозок железнодорожный транспорт находится на втором месте, уступая только автомобильному (рис. 1).

Во-вторых, следует отметить значительно большую роль регионов в процессе организации пассажирских перевозок по сравнению с грузовыми перевозками.

Главной отличительной чертой транспорта от других отраслей общественного производства является то, что он является составной частью всех стадий производства и обращения продукции отраслей народного хозяйства. Посредством перемещения различных видов продукции и в некоторой степени факторов производства транспорт осуществляет связи, порождаемые территориальным разделением труда.

Существенным препятствием к созданию единой согласованной теории трансформации системы железнодорожного транспорта является отсутствие в мировой экономической науке единой теории реформирования инфраструктурных компаний (и, соответственно, рынков) монопольного и олигопольного типа. Тем более слабо разработаны вопросы, касающиеся реформирования предприятий сферы естественных монополий в экономиках переходного типа, к которым в настоящее время принадлежит экономика Российской Федерации.

Все вышеперечисленное делает решение вопросов реформирования системы пассажирских перевозок крайне сложным. Вместе с тем, с нашей точки зрения, вопрос реформирования системы пригородных, а также региональных (когда перевозки осуществляются в пределах региона или между населенными пунктами соседних регионов) перевозок следует рассмотреть отдельно.

Прежде всего, следует сказать, что рассмотрев зарубежный опыт функционирования системы региональных пассажирских сообщений, мы сочли возможным выделить несколько основных вариантов их существования [26, 27] (Makarov, 2007; Makarov, 2009):

1. Американская модель. В данной модели региональные пассажирские перевозки частично осуществляются наряду с пассажирскими перевозками дальнего следования единой компанией-оператором Amtrak.

2. Британская модель. Данная модель предполагает проведение торгов за франшизу на пригородные перевозки. Кроме Великобритании применятся в Нидерландах, а в последнее время получает ограниченное распространение и в других странах (например, в Германии).

3. Германская модель. Модель функционирования железнодорожного транспорта Германии предполагает существование в рамках единого холдинга DB AG компании региональных пассажирских перевозок DB Regio AG, имеющей свои филиалы, взаимодействующие с региональными органами власти, а также некоторое количество региональных пассажирских железных дорог, выполняющих в ряде случаев и городские пассажирские перевозки.

4. Французская модель. По нашему мнению, ее можно считать разновидностью модели, применяемой на дорогах Германии. В первую очередь сходство заключается в существовании системы государственного заказа определенного объема региональных перевозок, функционирующей на уровне местных властей. Во-вторых, и во Франции, и в Германии пригородными перевозками занимаются преимущественно предприятия, входящие (входившие) в структуру национальной железнодорожной компании (SNCF или DB AG).

Рассматривая совокупные показатели пассажиропотока, можно отметить тенденцию возрастания объема пригородных пассажирских перевозок во Франции в последние годы. С нашей точки зрения, в значительной степени это объясняется предпринятыми маркетинговыми исследованиями, позволившими максимально адаптировать предлагаемые транспортные услуги в соответствии с потребностями потенциальных пассажиров: создание сети высокоскоростных пассажирских поездов (ICE), внедрение специальных ночных поездов, максимальная унификация пригородного подвижного состава с городскими транспортными сетями. Введение ряда дополнительных услуг, таких как универсальная продажа билетов на несколько видов транспорта (например, билет на поезд компании DB Reise & Touristik AG и самолет компании Lufthansa) и развитая система скидок также способствовали росту популярности железных дорог.

Практика реформ на железнодорожном транспорте европейских стран показала, что модели, предполагающие преимущественно государственную собственность на инфраструктуру, являются более жизнеспособными по сравнению с моделями, предполагающими приватизацию (продажу) большей части инфраструктуры – вариант, который был реализован в Великобритании.

Вместе с тем следует обратить внимание на возможность создания частных пригородных компаний. Опыт торгов за франшизу на пригородные перевозки представляется нам весьма интересным с точки зрения его применимости в российских условиях. Также, с нашей точки зрения, особого внимания заслуживают принятые в Германии и Франции схемы взаимодействия пассажирских операторов с региональными властями.

Однако до сих пор мы рассматривали только модели, основанные на вертикальном разделении. С нашей точки зрения, при анализе зарубежного опыта также необходимо рассмотреть регуляторные модели, основанные на конкуренции вертикально интегрированных железнодорожных компаний, которые применяются на американском континенте.

Ситуация в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте США также значительно отличается от положения железных дорог Европы. Прежде всего, следует заметить, что единственная федеральная компания пассажирских перевозок, компания Amtrak, созданная в 1971 году, является государственной компанией-оператором и почти не обладает собственной инфраструктурой. При этом за последние сорок лет объем перевозок на федеральном пассажирском железнодорожном транспорте США практически не менялся. Несколько лучше положение у региональных пассажирских компаний. Так, в 1999–2019 гг. компанией Amtrak было перевезено в среднем за год около 20 миллионов человек с пассажирооборотом около 10 миллиардов пассажиро-километров, а региональными пассажирскими компаниями – 300 миллионов человек с пассажирооборотом 12 миллиардов пассажиро-километров.

Вместе с тем, по нашему мнению, относительный успех региональных пассажирских компаний в значительной степени объясняется поддержкой со стороны местных и региональных администраций.

С нашей точки зрения, причиной непопулярности железнодорожного транспорта у потенциальных пассажиров является высокий уровень материального благосостояния в сочетании со значительными расстояниями, следствием чего является предпочтение более быстрого, воздушного, или в поездках на короткие расстояния – личного автомобильного транспорта.

С нашей точки зрения, в целом по стране наиболее перспективным является применение на российских дорогах германо-французской модели функционирования пригородных перевозок.

Следует заметить, что официально принятая концепция реформирования также подразумевает трансформацию системы пассажирского транспорта преимущественно по германо-французской схеме. Рассмотрим предполагаемую эволюцию системы пассажирского сообщения более подробно.

До начала процесса реформирования железнодорожного транспорта отсутствовала единая система управления пригородными пассажирскими перевозками.

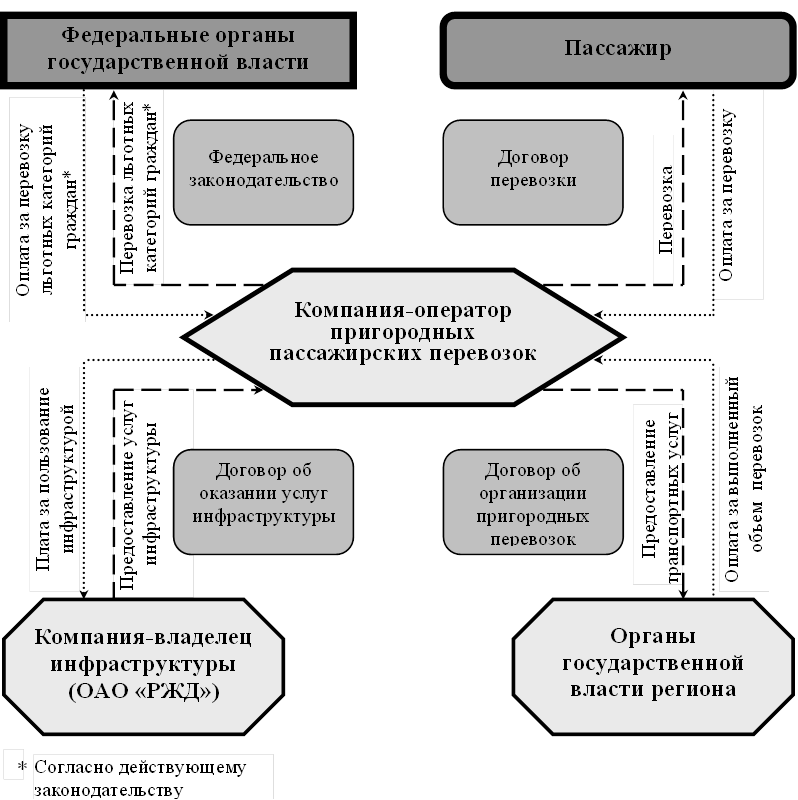

На третьем этапе структурной реформы предусматривается проведение конкурса за франшизу на пассажирские перевозки. Общая структура управления пассажирскими перевозками в пригородном сообщении, которая должна была сложиться на третьем этапе реформирования, предполагает наличие тесного взаимодействия между компанией и местными (региональными) органами власти. Необходимость данного взаимодействия, с нашей точки зрения, обусловлена в первую очередь спецификой организации деятельности пригородной пассажирской компании (рис. 1).

Рисунок 1. Принципиальная схема деятельности компании – оператора пригородных пассажирских перевозок

Источник: [1, с. 32] (Chichagov, Elizarev, Belkina, Miroshnichesko, Artemov, Oginskaya, 2003, р. 32).

Специфика функционирования пригородной компании обусловлена следующими факторами:

· необходимостью контроля за уровнем тарифов данной компании со стороны местных органов власти;

· необходимостью выполнять определенный объем перевозок в регионе;

· необходимостью покрывать убытки пригородной компании за выполненный объем перевозок;

· необходимостью взаимодействовать с органами власти по вопросам перевозки льготных категорий граждан и оплаты данных перевозок.

Для эффективного функционирования компаний пригородных перевозок необходимым представляется решение следующих вопросов:

1. Вопрос о компенсации регионами убытков по пригородным перевозкам.

2. Вопрос о перевозке льготных категорий граждан.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен и тарифов» региональным властям было предоставлено право регулировать тарифы на пригородные перевозки. При этом данный закон обязывал региональные власти компенсировать убытки предприятий железнодорожного транспорта, возникающие вследствие регулирования тарифов. Следует отметить, что выполнение данного закона носит односторонний характер – до настоящего времени большинство регионов не возмещают потери железнодорожного транспорта в полном объеме. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, возможность реализации данного механизма в полной мере в настоящее время является утопичной ввиду того, что большинство региональных бюджетов (и соответственно, регионов) в Российской Федерации являются дотационными. Однако применение данной схемы вполне оправдано в той части экономически развитых регионов, доля железнодорожного транспорта в региональных и пригородных перевозках которых достаточно значительна и состояние региональных бюджетов которых позволяет осуществлять дотации предприятиям, занимающимся пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте.

Рассматривая пассажиропоток пригородных перевозок, следует отметить, что в значительной части регионов, особенно там, где доля железнодорожного транспорта в сфере пригородных перевозок мала, в его структуре значительную долю составляют также льготные категории граждан и служащие предприятий железнодорожного транспорта. Решение вопроса льготного проезда служащих железнодорожного транспорта в поездах пригородного сообщения может иметь два варианта:

1. Отмена льготного проезда и компенсация затрат в денежной форме.

2. Предоставление льгот в натуральной форме.

При этом, по нашему мнению, наиболее оптимальным будет вариант, предусматривающий предоставление бесплатного проезда служащим предприятий железнодорожного транспорта путем заключения договоров с пригородной компанией и компенсации потерь последней.

Весьма важным также является вопрос перевозки льготных категорий граждан.

В целях обеспечения данных групп населения транспортным обслуживанием нам представляется наиболее приемлемым вариантом внедрение практики заключения договоров с региональными властями на предмет внедрения схемы, предусматривающей получение льготными категориями граждан именных талонов на определенное число поездок, на основе которых будет возможно бесплатное получение билетов на пригородные (внутрирегиональные) перевозки с последующей компенсацией их стоимости пригородным компаниям со стороны региональных властей. При этом льготные категории граждан должны иметь право выбора между возможностью получения талонов или соответствующей денежной компенсацией. Согласно данной схеме, предполагается, что региональные органы власти будут выступать в качестве посредников для льготников федерального значения между транспортными компаниями и федеральными органами власти.

При этом тщательного экономического анализа требуют проблемы привлечения частных инвестиций, проблемы повышения прозрачности и эффективности функционирования предприятий системы железнодорожного транспорта, а также проблемы, связанные с недостаточностью существующей инфраструктурной сети и высоким уровнем ее износа.

Следует отметить значительные различия в доле железнодорожного транспорта в обеспечении пригородных перевозок между субъектами Российской Федерации. В тех субъектах, где значительна доля железнодорожного транспорта, в целях решения данной проблемы в настоящее время наиболее оптимальным представляется создание пригородных компаний в форме акционерных обществ, в число учредителей которых наряду с ОАО «РЖД» должны войти администрации субъектов Российской Федерации. Субъектам, имеющим незначительную долю железнодорожного транспорта в обеспечении региональных перевозок, по нашему мнению, целесообразно заключать договор о транспортном обслуживании с филиалами ОАО «РЖД», а в дальнейшем с компаниями пригородных перевозок соседних регионов. При этом в договор в обязательном порядке должны включаться условия, предусматривающие максимально допустимый уровень тарифов, условия компенсации убытков транспортной компании, а также иные условия, зависящие от особенностей региональной социальной и экономической политики, региональной специфики и уровня развития региона.

Таким образом, мы приходим к необходимости формирования нового подхода к транспортному обслуживанию населения.

Однако возникает вопрос – в чем же заключается инновационная составляющая необходимости модернизации транспортной инфраструктуры территории?

Ответ здесь достаточно очевиден – она заключается в необходимости развития информационной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование транспортной сети.

Так, в частности, во многих исследованиях речь идет о необходимости строительства умных городов, а необходимым элементом умного города является его умная транспортная система.

Однако эта транспортная система не должна быть зацикленной сама на себе.

Ее необходимыми составляющими являются умная городская транспортная система во всем многообразии входящих в нее видов транспорта, транспортной системы региона и неурбанизированных территорий, взаимодействующих с городской агломерацией в контексте пассажиропотоков, информационная система, оптимизирующая данное взаимодействие. Время зеленых электричек с деревянными сиденьями, соединяющими город и дачные поселки, невозвратно уходит в прошлое.

Координация транспортных систем и их информационного обслуживания уже не является даже для нашей страны чем-то совсем новым – в настоящее время уже практически любой пользователь смартфона может отследить в реальном времени движение трамвая, троллейбуса или пригородной электрички, а также купить билеты на них.

Однако по-настоящему инновационными транспортные системы станут тогда, когда искусственный интеллект возьмет на себя функцию координации элементов транспортных систем:

1. Расчет необходимой длины и пассажировместимости пригородной электрички.

2. Расчет оптимальной скорости внутригородского рельсового транспорта.

3. Скоординированная работа перехватывающих парковок, городских камер, светофорной системы.

Сочетание всех вышеуказанных элементов позволит сформировать единую инновационную транспортную систему, отвечающую современным потребностям населения.

Заключение

Данная работа фактически является продолжением серии работ, включающих работы [2–4, 25, 26] (Makarov, Nekrasova, Selishchev, Rasevich, 2022; Makarov, Churakov, 2022; Drobot, Krivyh, Makarov, Strelnikova, 2021; Dudin, Shkodinskiy, Prodchenko, 2022; Makarov, 2007), посвященные анализу проблематики транспортного развития территорий нашей страны.

Авторы данного цикла работ, являясь оптимистами, склоняются к неизбежности инновационной трансформации хозяйственной системы нашей страны, что, в свою очередь, должно повлечь за собой трансформацию всех сфер общественного бытия. Однако при этом опережающими темпами для возможности хозяйственного развития территории должна трансформироваться система инфраструктурного обеспечения территории.

Но для этого необходимо разработать и реализовать принципиально новую систему экономической политики, включающую совокупность отраслевых политик государства, чему должны быть посвящены наши следующие работы.

Итак, остановимся на некоторых вопросах, решенных в этой публикации, и проблемах, требующих решения далее.

Прежде всего, мы отметили, что в современных условиях необходимо наряду с непосредственно транспортной инфраструктурой развивать информационно-интеллектуальные системы, обслуживающие транспортные системы, что в перспективе должно позволить оптимизировать взаимодействие элементов транспортных систем в масштабе города и окружающих его территорий.

При этом очевидной перспективой дальнейших исследований выступают экономические, организационные и технические аспекты развития интеллектуальных систем, обеспечивающих эффективное взаимодействие элементов транспортных систем городов, городских агломераций и окружающих территорий.

References:

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1271-1280. (in Russian).

Bobrova V.V., Berezhnaya L.Yu. (2021). Mekhanizm vliyaniya transportnoy infrastruktury na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie prigranichnogo regiona [The mechanism of influence of transport infrastructure on the socio-economic development of the cross-border region]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (10). 2381-2398. (in Russian).

Bykova O.N., Pustokhina I.V. (2020). Vyzovy i perspektivy razvitiya rynka transportno-logisticheskikh uslug [Challenges and prospects for the development of the transport and logistics services market]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (1). 63-70. (in Russian).

Chichagov P.K., Elizarev Yu.V., Belkina E.V., Miroshnichesko O.F., Artemov M.L., Oginskaya A.E. (2003). Uchastie organov gosudarstvennoy vlasti v sozdanii prigorodnyh passazhirskikh kompaniy [Participation of public authorities in the creation of suburban passenger companies]. Ekonomika zheleznyh dorog. (6). 18 – 34. (in Russian).

Drobot E.V., Krivyh N.N., Makarov I.N., Strelnikova T.D. (2021). Innovatsionnyy potentsial razvitiya gorodskikh transportnyh sistem: novye potrebnosti v realnosti povtoryayushchikhsya epidemiy [Innovative potential for the development of urban transport systems: new needs in the reality of recurring epidemics]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 657-680. (in Russian).

Dudin M.N., Shkodinskiy S.V., Prodchenko I.A. (2022). Ekonomicheskie i infrastrukturnye instrumenty obespecheniya gosudarstvennogo ekonomicheskogo suvereniteta v tsifrovoy ekonomike: opyt Rossiyskoy Federatsii i mira [Economic and infrastructural instruments for ensuring state economic sovereignty in the digital economy: the experience of Russia and the world]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 57-80. (in Russian).

Evdokimova E.N., Seslavin A.I., Seslavina E.A. (2020). Razrabotka rekomendatsiy podderzhki prinyatiya resheniy pri formirovanii investitsionnogo proekta «Povyshenie bezopasnosti dvizheniya» na zheleznodorozhnom transporte [Development of recommendations for decision support of the investment project «Improving traffic safety» in railway transport]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (3). 791-804. (in Russian).

Evdokimova E.N., Seslavina E.A. (2022). Informatsionno-analiticheskoe obespechenie prinyatiya resheniy po povysheniyu bezopasnosti zheleznodorozhnyh perevozok [Information and analytical support for decision-making to improve the safety of rail transport]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 1217-1228. (in Russian).

Glezman L.V., Fedoseeva S.S., Balandin D.A. (2022). Otsenka razvitiya tsifrovoy infrastruktury prostranstva regiona (na primere Permskogo kraya) [Assessing the development of the regional digital infrastructure (on the example of the Perm territory)]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 571-594. (in Russian).

Komov M.S. (2019). Institutsionalno-ekonomicheskiy mekhanizm formirovaniya edinogo transportnogo prostranstva v Evraziyskom ekonomicheskom soyuze [Institutional and economic mechanism for the formation of a single transport space in the Eurasian Economic Union]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2649-2660. (in Russian).

Krinicheva A.E., Rubchenko D.S. (2021). Printsipy formirovaniya stoimosti zhiznennogo tsikla obektov pri razrabotke tekhniko-ekonomicheskoy otsenki proekta razvitiya zheleznodorozhnoy infrastruktury [Principles of forming the objects\' life cycle cost in the development of a technical and economic assessment of a railway infrastructure project]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (7). 1863-1874. (in Russian).

Makarov I. N. (2007). Strukturnye reformy i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v estestvenno-monopolnom sektore ekonomiki Rossii [Structural Reforms and Prospects of Public-Private Partnerships in the Natural Monopoly Sector of the Russian Economy] (in Russian).

Makarov I. N. (2009). Gosudarstvenno-chastichnoe partnerstvo: institutsionalnye aspekty i otraslevaya spetsifika [Public-private partnership: institutional aspects and industry specifics] (in Russian).

Makarov I.N., Churakov V.G. (2022). Problematika razvitiya zheleznodorozhnogo transporta v usloviyakh prognoziruemyh kardinalnyh transformatsiy khozyaystvennoy sistemy strany: otraslevoy i politekonomicheskiy analiz [Problems of railway transport development in the context of the projected cardinal transformation of the country's economic system: sectoral and political-economic analysis]. Creative Economy. 16 (10). 3969-3980. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.10.116282.

Makarov I.N., Nekrasova E.A., Selischev O.V., Rasevich E.A. (2022). Upravlenie infrastrukturno-innovatsionnym razvitiem zamknutyh sistem: gosudarstvennaya politika i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Managing infrastructure innovation in closed systems: public policy and public-private partnerships in a mobilization economy]. Creative Economy. 16 (9). 3667-3679. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.9.116217.

Perepelkin N.A., Rykalina O.V. (2019). Opredelenie kriteriev komforta peresadki mezhdu vidami transporta na transportno-peresadochnyh uzlakh kak vazhnaya sostavlyayushchaya marketingovogo podkhoda v upravlenii sistemami gorodskogo passazhirskogo transporta [Identification of comfort criteria for transfer between means of transport in transport hubs as an important component of the marketing approach in management of urban passenger transport]. Journal of International Economic Affairs. (4). 3129-3140. (in Russian).

Protsenko I.O., Agafonov D.V., Nos V.A. (2020). Gosudarstvennaya podderzhka razvitiya skorostnogo soobshcheniya na zheleznodorozhnoy infrastrukture v sovremennyh usloviyakh [The government support of the high-speed rail infrastructure development in the modern context]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (3). 775-790. (in Russian).

Shatskaya E.Yu. (2022). Rol infrastruktury kak aktivnogo elementa obespecheniya ustoychivogo razvitiya sovremennyh ekonomicheskikh sistem [The role of infrastructure as an active element in ensuring the sustainable development of modern economic systems]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 461-464. (in Russian).

Shishkina E.A. (2022). Metodicheskiy podkhod k otsenke ustoychivosti prostranstvennoy infrastrukturnoy sistemy regiona [Methodological approach to assessing the sustainability of a regional spatial infrastructure system]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 175-192. (in Russian).

Shkurina L.V., Evdokimova E.N., Mineeva S.S., Seslavina E.A. (2019). Sovershenstvovanie metodov formirovaniya reytingovoy otsenki strukturnyh podrazdeleniy zheleznodorozhnogo transporta [Improving the methods of forming the rating assessment of the structural units of railway transport]. Journal of International Economic Affairs. (3). 2117-2128. (in Russian).

Shkurina L.V., Seslavina E.A. (2020). Riski i ugrozy transportnoy bezopasnosti: ikh otsenka v sisteme obespecheniya sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Risks and threats to transport security: their evaluation in the system of social and economic security of Russia]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 145-154. (in Russian).

Surnina N.M., Shishkina E.A. (2022). Teoretiko-metodologicheskie i prakticheskie aspekty issledovaniya prostranstvennyh infrastrukturnyh sistem regiona [Theoretical, methodological and practical aspects of the study of spatial infrastructure systems of the region]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (10). (in Russian).

Tinkov S.A. (2021). Podkhody k otsenke transportnoy dostupnosti tochek prityazheniya v megapolise [Approaches to assessing transport accessibility of attraction points in a metropolis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (2). 377-394. (in Russian).

Tinkov S.A. (2022). Asimmetriya razvitiya i «uzkie mesta» transportnoy sistemy Rossiyskoy Federatsii [Development asymmetry and bottlenecks of the Russian transport system]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (3). 1003-1016. (in Russian).

Vostrikova E.O., Meshkova A.P. (2022). Transportno-logisticheskaya infrastruktura kak faktor ustoychivogo razvitiya regiona [Transport and logistics infrastructure as a factor of sustainable development of the region]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 80-91. (in Russian).

Zavyalov D.V. (2020). Kontseptsiya sistemy monitoringa urovnya razvitiya transportnoy infrastruktury megapolisa [Concept of the system for monitoring the level of the transport infrastructure development in the metropolis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (2). 343-354 . (in Russian).

Zinich L.V., Kuznetsova N.A. (2022). Klassifikatsiya munitsipalnyh rayonov regiona po urovnyu razvitiya tsifrovoy infrastruktury i urovnyu ispolzovaniya tsifrovyh tekhnologiy v organizatsiyakh [Classification of municipal districts in the region according to the level digital infrastructure and digital technology in organisations]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1747-1758. (in Russian).

Страница обновлена: 03.05.2025 в 15:51:35

Russia

Russia