Organisational and economic mechanism of an inter-university campus

Lysov P.G.1

1 Тихоокеанский государственный университет

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 12 (december 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350122

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The relevance of this study is due to the need to improve the efficiency of the innovation cycle subsystems: knowledge support and dissemination, new knowledge production, commercialization and practical application. The basis of innovation is knowledge, science, new ideas and the person who gives birth to them. Therefore, educational organizations of higher education have the potential and advantage for the formation of all other subsystems that provide the innovation cycle. An actual strategy for the development of universities as innovation centers is the creation of an inter-university campus.

In this regard, the question of forming a model of the campus organizational and economic mechanism is relevant. The scientific novelty of the research consists in the formation of a campus model based on subject-oriented and innovative approaches, in clarifying the campus functions as the core of the urban innovation system, innovation institute and educational organization of higher education.

The conclusion is made that the campus mission is to develop all subjects of interaction, create conditions for achieving the goals of the state, society, business, employees and students of the campus. The comparative advantages of the proposed model are that it ensures stable ties, the interaction of all stakeholders, the balanced development of the innovation system by combining all subsystems and innovation infrastructure on campus. The research results can be useful to the heads of educational institutions of higher education in the formation of a university development strategy, as well as to public authorities in the development of innovation policy.

Keywords: campus, innovation cycle, regional innovation system, subject-oriented approach, innovation management

JEL-classification: I23, I25, O31

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена потребностью повышения эффективности деятельности подсистем инновационного цикла: поддержки и распространения знаний, производства новых знаний, коммерциализации и практического применения. Исследованиям региональных инновационных систем посвящены работы Кука П., Моргана К., Маскелла П. и Малмберга А., Асхайма Б. и Изаксена А., Долорекс Д. и Парто С., Ашейма Б.Т., и Гетлера М.С. [1,2,3,4,5,6], в которых даны:

- определение инновационной системы как «набора узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие) эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспертизу и политическую поддержку»;

- состав региональной инновационной системы (РИС);

- связь между инновационными системами региональными и национальной;

- классификация РИС.

На основе анализа указанных работ сделан вывод о необходимости наличия ядра для развития РИС. В качестве ядра может выступать региональный кластер, промышленные районы, технопарки; свободные экономические зоны; технополисы [6,7,8,9,10,11,12,13].

В исследованиях городских инновационных системы изучение инструментов и подходов к локализации инновационной деятельности не представлены. На основе применения принципа аналогии выделим основные особенности, которыми они должны обладать: наличие взаимосвязи образования, науки, техники и предпринимательства как наиболее комплексного и эффективного способа построения связей во всех направлениях существующих подсистем инновационной системы. В это взаимодействие будет включено местное сообщество, что будет способствовать запуску инновационного цикла не только сверху, но и снизу.

Взаимодействие как социальный процесс, предполагает обратную связь на разных этапах инновационного цикла, он включает развитие, распространение и применение знаний [14]. Эти взаимодействия должны иметь системный и долгосрочный характер, чтобы их можно было квалифицировать как инновационную систему, при этом на входе есть субъекты взаимодействия и комбинации ресурсов, на выходе – инновация [15,16]. Интеграция образования, науки, техники и предпринимательства (развитие устойчивых взаимосвязей между данным сферами) является инструментом устойчивого развития и на национальном уровне.

Таким образом, для экономики знаний, для формирования городской инновационной системы необходимо обозначить субъекта, выполняющего функции как научно-образовательные, так и инфраструктурные, предпринимательские и ресурсные. На региональном уровне университеты являются активными участниками его социально-экономического развития в региональной инновационной системе благодаря взаимодействию с промышленностью и органами государственной власти [17,18]. Так как основой инноваций являются знания, наука, новые идеи и человек, их рождающий, то очевидно, что система высшего образования обладает потенциалом и преимуществом для формирования всех остальных подсистем, обеспечивающих функционирование инновационного цикла.

На государственном уровне урегулированы общие вопросы по реализации проекта по созданию кампуса как стратегии развития университета:

- формы софинансирования из бюджета;

- формы взаимодействия с частным сектором при реализации проекта;

- критерии отбора и расчет софинансирования проекта по созданию кампуса.

Однако дискуссионным остаются вопросы по выбору методик и механизмов определения наиболее оптимального организационно-экономического механизма функционирования кампуса. Новизна данного вопроса определила цель настоящего исследования: провести моделирование организационно-экономического механизма функционирования межвузовского кампуса как ядра инновационной системы на уровне города и региона.

Методы исследования: синтез, дедукция, системный и структурно-функциональный анализ, сравнение, функциональная и структурная декомпозиция объекта исследования, обобщение.

Результаты исследования

На основании исследования особенностей городской инновационной системы, её структуры, а также возможностей развития университетов по типу межвузовского кампуса, можно сформулировать следующее определение кампуса с точки зрения его роли в развитии городской инновационной системы.

Межвузовский кампус – инновационный центр развития города, выполняющий функции образовательной организации высшего образования (ООВО), ядра инновационной системы и субъекта инновационной инфраструктуры (инновационного института смешанного типа, консолидирующего в себе функции всех типов), формирующий инновационную среду и участвующий в её развитии.

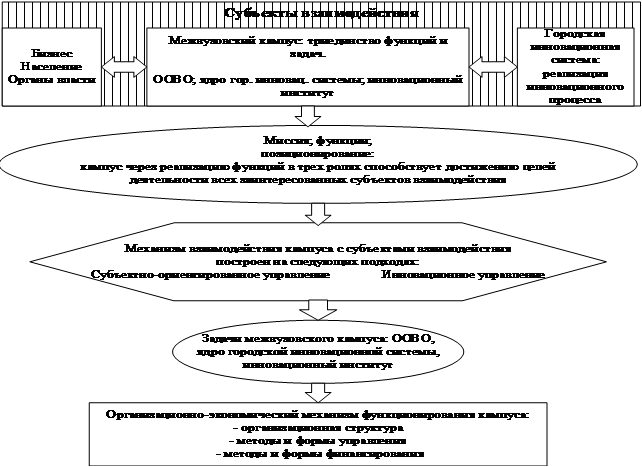

Элементы модели кампуса как ядра городской инновационной системы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Элементы модели межвузовского кампуса как инновационного центра развития города. Составлено автором

Осуществление позиционирования межвузовского кампуса как субъекта, выполняющего функции из трех позиций, позволяет учесть интересы разных заинтересованных сторон – субъектов взаимодействия:

- учредителя ООВО: подготовка специалистов высшей квалификации согласно потребностям социально-экономической деятельности и инновационного процесса в регионе, выполнение социальной функции подготовки кадров, достижение показателей государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, а также показателей эффективности деятельности ООВО (выполнение требований и ожиданий учредителя);

- органов власти: на муниципальном уровне через развитие социально-общественной и инновационной среды, улучшение качества жизни населения, на региональном уровне через развитие региональной инновационной системы и распространение инноваций на периферию, на федеральном уровне через усиление позиции региона, роста его экономики и увеличения вклада РИС в развитие НИС;

- населения: повышение благосостояния, уровня жизни, качества инфраструктуры за счет внедрения инноваций в городской среде и удовлетворение потребностей за счет общественно-социальных объектов кампуса;

- обучающихся кампуса: возможность получения знаний, высшего образования или повышения квалификации, с уверенностью в будущем трудоустройстве;

- промышленных предприятий – потенциального или реального регионального кластера, обеспеченного персоналом (трудовыми ресурсами), информацией (о перспективах развития кластера) и учеными-изобретателями, работающими и обучающимися в кампусе, для получения новаций, учеными, изучающими рынок новых продуктов, а также современным оборудованием для производства и нового продукта;

- малого бизнеса: для получения информации и обратной связи о возможности участия в региональном кластере, свободных нишах, а также доступа к инновационным институтам разного типа, направленного на поддержку инновационных идей СМП;

- работников кампуса: практикоориентированная научная деятельность ученых-изобретателей, их признание; повышение качества жизни; удовлетворение потребностей разного уровня и вида.

Миссия межвузовского кампуса, в соответствии с его ролью, – развитие всех субъектов взаимодействия, создание условий для достижения целей всех субъектов взаимодействия. Тогда цели деятельности кампуса формулируются не внутри него, а по целям деятельности субъектов взаимодействия, отвечая на вопрос: что может сделать (реализовать, предпринять действия) кампус для достижения целей заинтересованных сторон.

Роль кампуса как ядра городской инновационной системы реализуется через функции:

- моделирование приоритетных отраслей развития, опирающееся на ресурсную базу;

- эффективное управление модернизацией инновационного производства, в основе которого обеспечение сбалансированности, устойчивости развития производства на региональном уровне;

- обеспечение соблюдения интересов всех заинтересованных сторон и потенциальных участников инновационного взаимодействия: государства, общества, бизнеса, науки;

- реализация государственного управления инновационным развитием;

- мотивирование заинтересованных сторон в эффективной реализации инновационного процесса;

- мониторинг эффективных методов и инструментов управления технологиями, информацией, ресурсами, иной инфраструктурой.

Роль межвузовского кампуса как инновационного института реализуется через функции:

- создание системы единого информационного взаимодействия;

- формирование инновационной среды для городской инновационной системы, объединяющей все типы инновационных институтов.

Роль кампуса как ООВО реализуется через функции университета по подготовке кадров разного уровня квалификации и развития науки, в том числе инновационных исследований, обладающих прикладным характером.

Формулирование цели деятельности кампуса и его функций с точки зрения развития городской инновационной системы является отправной точкой для определения его организационно-экономического механизма функционирования: задач, форм, методов и видов управления, направленных на различные социально-экономические и производственные процессы инновационного цикла. В основу методов управления, применяемых при управлении кампусом, положим субъектно-ориентированный подход [19,20].

Второй подход, определяющий механизмы управления и взаимодействия кампуса с заинтересованными субъектами, основан на инновационном управлении [21,22].

Результативность и эффективность деятельности межвузовского кампуса предлагается оценить через достижение целей субъектов взаимодействия, которые будут выражены через систему показателей финансового и нефинансового характера.

Интеграция принципов субъектно-ориентированного и инновационного управления, которые являются основной механизма функционирования кампуса, представлены в таблице 1. Сформулированные в работе комплементарные (взаимодополняющие) принципы управления кампусов позволяют реализовать все функции кампуса исходя из трех ролей: ядра городской инновационной системы, инновационного института, ООВО.

Таблица 1 – Механизмы реализации субъектно-ориентированного и инновационного управления в межвузовском кампусе (составлено автором)

|

Принципы субъектно-ориентированного

управления

|

Принципы инновационного управления

|

Комплементарные (взаимодополняющие)

принципы управления кампусом

|

|

Согласованность

целей субъектов взаимодействия

|

Сбалансированность

и консенсус интересов субъектов взаимодействия

|

П.1.

Согласованность и сбалансированность целей субъектов взаимодействия,

направленные на устойчивое развитие городской инновационной системы

|

|

Сочетание

процессов организации и самоорганизации, управления и самоуправления

|

Формирование

и объединение предпринимательской и инновационной среды.

Горизонтальная и вертикальная интеграции |

П.2.

Формирование единой интегрированной в кампус инновационной инфраструктуры,

самостоятельность кампуса как инновационного субъектов и самоорганизация и

скоординированность действий субъектов взаимодействия

|

|

Скоординированность

процессов ориентационного взаимодействия.

Скоординированность ресурсов субъектов взаимодействия |

Пространственное

развития.

Приоритетность. |

П.3.

Интеграция процессного управления, управления ресурсами и управления

ориентационным взаимодействием с учетом особенностей городской инновационной

системы

|

|

Интеграция

управления по результатам и управления ориентационным взаимодействием

|

Целеполагание

и ориентация на результат

|

П.4.

Целеполагание на достижение результатов взаимодействия и оценка эффективности

деятельности кампуса оценку эффективности взаимодействия и достижение целей

субъектов

|

|

Интеграция

технологий маркетинга отношений и управления ориентационным взаимодействием

|

Транспарентность

(прозрачность отношений)

|

П.5.

Обеспечение эффективности взаимодействия субъектов через обеспечение

прозрачности отношений и достижение эффективности деятельности субъектов

|

Взаимосвязь целей субъектов взаимодействия и принципов управления в кампусе представлена в форме матрицы в разрезе подсистем инновационного цикла в таблице 2. Методика построения матрицы:

- по столбцам указана субъекты взаимодействия кампуса в городской инновационной системе;

- по строкам указаны процессы и подсистемы инновационного цикла, в соответствие каждому процессу указаны принципы управления межвузовским кампусом, сформулированные в таблице 1;

- на пересечении строк и столбцов сформулированы задачи управления межвузовским кампусом, которые являются одним из элементов его организационно-экономического механизма функционирования.

Таблица 2 – Матрица задач управления инновационным циклом кампусом (составлено автором)

|

Инновационный

цикл. Принципы управления (П)

|

Субъекты

взаимодействия

| ||||||||

|

Учредитель

ООВО

|

Муниципальные

ОВ

|

Региональные

ОВ

|

Федеральные ОВ

|

Население

|

Обучающиеся

|

Промышленные

предприятия

|

Малый

бизнес

|

Работники

кампуса

| |

|

Вход (информация, знание)

| |||||||||

|

ПС поддержки и распространения знаний.

П.1, П.3, П.4 |

Достижение показателей гос. задания,

подготовка кадров с высоким потенциалом трудоустройства

|

Развитие социально-общественной среды

города

|

Определение перспектив развития

экономики, возможностей формирования кластера

|

|

Обеспеченность общественно-социальными

объектами

|

Получение востребованных на рынке

труда компетенций

|

Обеспеченность кадрами; создание

стратегии развития города, РИС и видение места отдельного субъекта в нем

|

Обеспечение информацией для участия в

региональном кластере

|

Удовлетворение потребностей в

безопасности, принадлежности к общности, в уважении, в творчестве, развитии и

самореализации

|

|

Процесс (новое знание, производство)

| |||||||||

|

ПС поддержки и распространения знаний.

ПС производства новых знаний и идей.

П.1, П.2, П.3 |

|

|

|

|

|

Приобретение уникальных компетенций, с

перспективой получения доступа к новейшим технологиям

|

Инновационные разработки; доступ к

кадровым и материально-техническим ресурсам для получения инноваций

|

Обеспечение доступа к инновационным

институтам, привлечение финансирования или участие в разработке инноваций

|

Практикоориентированная научная

деятельность ученых-изобретателей, направленная на удовлетворение

потребностей городской и региональной инновационных систем

|

|

Выход (внедрение инноваций)

| |||||||||

|

ПС коммерциализации и практического

применения знаний.

П.1, П.4, П.5 |

Выполнение плана ФХД, а также показателей

эффективности деятельности ООВО

|

Развитие инновационной среды города

|

Рост городской экономики; улучшение

состояния РИС

|

Рост экономики и инновационной

продукции в регионе

|

Повышение уровня жизни и качества

городской среды

|

Трудоустройство в РИС

|

Корректировка стратегии развития РИС,

предприятия, внедрения инноваций, оценка результатов инновац. деятельности

|

|

Повышение качества жизни

|

|

Сокращения: ООВО

– образовательная организация высшего образования; ОВ – органы власти;

ПС – подсистема; П.1 – П. 5 – нумерация принципов управления согласно таблице

1

| |||||||||

- в рамках распространения и поддержки знаний определяются и соотносятся цели и задачи для кампуса и всех субъектов взаимодействия, за исключением федеральных органов власти;

- в рамках процесса поддержки и производства новых знаний определяются и соотносятся цели и задачи для кампуса и обучающихся, промышленных предприятий, малого бизнеса и работников кампуса; то есть субъектов, непосредственно занятых в данной подсистеме инновационного цикла;

- в рамках коммерциализации и практического применения знаний определяются и соотносятся цели и задачи для кампуса и всех субъектов взаимодействия, за исключением малого бизнеса.

Таким образом, матрицу задач кампуса можно считать сбалансированной.

Для решения задач, сформулированных для кампуса, можно представить укрупненный алгоритм действий: определение экономических, технологических, экологических, общественных возможностей и проблем, стоящие перед городом и регионом; выявление скрытых физических резервов региона и человеческого потенциала и университета, которые вместе можно мобилизовать для реализации потенциала и решения проблем; разработка альтернативных вариантов (сценариев) развития, оценка и выбор наиболее перспективного и достижимого; определение пошагового плана действий для продвижения к желаемому сценарию развития.

После постановки задач кампуса необходимо определить методы управления, с помощью которых они могут быть решены. Исходя из принципов управления и задач межвузовского кампуса, на основе анализа работ, исследовавших возможности реализации университетами новых функций (на основе концепции тройной спирали «университеты-бизнес-государство), в таблице 3 сгруппированы методы управления межвузовским кампусом.

Таблица 3 – Методы управления кампусом (составлено автором)

|

Метод

|

Содержание метода

|

|

Методы

формирования предпринимательского университета [23,24,25,26]

|

Формулирование

стратегического видения кампуса в экономике.

Формирование предпринимательской инфраструктуры. Диверсифицированные источники финансирования. Стимулирование работников кампуса в коммерциализации интеллектуальной собственности. Интегрированная предпринимательская культура, взаимодействие с субъектами, заинтересованными в развитии РИС. |

|

Метод

структурной интеграции кампуса в городскую среду и РИС

|

Предвидение

кампусов направлений развития инновационной системы за счет исследования

информации о производстве, социальных и экономических потребностях, предоставляя

на понятном и доступном языке указанные результаты исследования внешним

субъектам взаимодействия.

|

|

Индивидуализация

управления в рамках существующей городской и региональной инновационной

системы

|

Кампус

должен адаптировать обобщенные институциональные подходы и лучшие практики к

своей собственной идентичности, культуре и конкретной территории

|

|

Метод

совместного управления для формирования экосистемы с тремя основными

характеристиками: цифровизация, исследования и инновации

|

Качественная

подготовка кадров, увязанное с научными исследованиями и потребностями рынка,

увеличение инвестиций в науку с оценкой эффективности (вложение в инновации,

необходимые рынку)

|

|

Методы государственного регулирования

|

Создание

постоянного национального форума университет-промышленность-правительство, в

рамках которого участники могли бы изучить области, представляющие взаимный

интерес и выгоду, а также возможности для сотрудничества

Законодательное закрепление прав и обязанностей кампуса по управлению развитием РИС. Льготы и инвестиции при коммерциализации и внедрении инноваций. Первичное размещение государственного заказа для стимулирования спроса на инновационную продукцию |

|

Социальные методы

|

Создание не только кластера рабочих мест, но и кластера

жилья, обеспечивающего баланс между удовлетворением потребностей разного

уровня, включая саморазвитие. Кампус стремится к обществу и

организует услуги с небольшими затратами для населения.

|

|

Методы финансового стимулирования работников

|

Установление системы стимулирования, в которую включены

оценки не только классической академической образовательной и научной

деятельности (например, публикации, участие в конференциях), но и

продуктивность публикаций с точки зрения их ценности для промышленности,

малого бизнеса.

|

|

Метод «умной» специализации [27]

|

Участие и продвижение кампусом стратегии технологической

диверсификации основных местных (региональных отраслей), в которые кампус

может внести свой вклад посредством его исследовательской базы, разработки

программ развития отраслей.

|

|

Проектный подход

|

Формирование портфеля сетевых проектов участников кластера

для интенсификации деятельности промышленных компаний и малого бизнеса,

входящих в кластер.

|

|

Интенсификация межкластерного взаимодействия

|

Актуально для регионов, не обладающих большим ресурсным

потенциалом. В таком случае может применяться метод стимулирования и развития

инноваций в сервисных направлениях по отношениям к другим отраслям, в том

числе находящимся в других городах и регионах.

|

|

Маркетинговые методы

|

Применение инструментов маркетинга на всех этапах

инновационного цикла, по всем направлениям деятельности кампуса

|

- определение направлений деятельности кампуса исходя из целей деятельности субъектов взаимодействия и задач кампуса;

- установление соответствия показателей, характеризующих цели субъектов взаимодействия, и задач кампуса;

- определение внутренних взаимосвязей между показателями целей субъектов взаимодействия и показателями, характеризующими выполненные задачи кампусом;

- мониторинг, оценка адекватности системы измерения эффективности кампуса.

Сравнительные преимущества разработанной модели организационно-экономического механизма кампуса заключаются в следующем:

- в данной модели формируются устойчивые связи, вертикальные и горизонтальные;

- обеспечивается взаимодействие всех заинтересованных субъектов;

- сбалансированность за счет объединения всех подсистем в кампусе;

- в основе лежит подсистема поддержки и распространения знаний, изначально сильная в ООВО, дополненная двумя другими подсистемами: производства и коммерциализации, практического применения;

- построение целей деятельности кампуса исходя из вопроса: как мы можем усилить взаимодействие между всеми подсистемами инновационного цикла?

Заключение

В результате исследования получена модель функционирования межвузовского кампуса, базирующаяся на трех векторах его развития: как ядра РИС, инновационного института и образовательной организации высшего образования. Сформулированы принципы управления межвузовским кампусом, комплементарные принципам субъектно-ориентированного и инновационного управления. Предложено результативность и эффективность деятельности межвузовского кампуса оценить через достижение целей субъектов взаимодействия, которые будут выражены через систему показателей финансового и нефинансового характера.

Преимущества и новизна разработанной модели организационно-экономического механизма функционирования межвузовского кампуса отвечают его основной миссии и потребностям развития инновационной экономики, направлены на преодоление барьеров и решения основного вопроса, необходимого для инноваций: устойчивого взаимодействия субъектов, на основе принципов открытости и прозрачности.

References:

Aage T., Belussi F. (2008). From fashion to design: creative network in industrial district Innovation and Industry. 15 (5). 475-492. doi: 10.1080/13662710802373791.

Arbo P., Benneworth P. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions OECD Education Working Papers. (9). doi: 10.1787/161208155312.

Asheim B.T., Gertler M.S. (2005). The geography of innovation: Regional innovation system Oxford: Oxford University Press.

Asheim B.T., Isaksen A., Trippl M. (2019). Advanced Introduction to Regional Innovation Systems |Massachusetts USA: Edward Elgar Publishing.

Batukova L.R. (2014). Upravlenie innovatsionnoy modernizatsiey ekonomiki regionov Sibiri [Management of innovative modernization of the Siberian regions' economy] Krasnoyarsk. (in Russian).

Burmatova O.P. (2016). Klastery kak forma lokalnyh proizvodstvennyh sistem [Clustersas a form of local production systems]. World of economics and management. 16 (4). 93-108. (in Russian).

Cantù C., Corsaro D., Snehota I. (2012). Roles of Actors in Combining Resources into Complex Solutions Journal of Business Research. 65 (2). 139-150. doi: 10.1016/j.jbusres.2011.05.013.

Cheperegin A.S. (2006). Cubekt-orientirovannoe upravlenie [Subject-directed management]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki. 90a-95. (in Russian).

Clark B. (1998). Creating Entrepreneurial Universities Organizational Pathways of Transformation New York: IAU Press.

Compagnucci L., Spigarelli F. (2020). The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints Technological Forecasting and Social Change. 161 120284. doi: 10.1016/j.techfore.2020.120284.

Connecting Universities to Regional Growth: A Practical GuideEc.europa.eu. Retrieved November 05, 2022, from https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf

Cooke P. (1992). Regional Innovation Systems: Competitive Regulations in the New Europe Geoforum. 365-382. doi: 10.1016/0016-7185(92)90048-9.

Cooke P., Uranga M.G., Etxebarria G. (1997). Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions Research policy. 26 (4-5). 475-491. doi: 10.1016/S0048-7333(97)00025-5.

Doloreux D., Porto Gomez I. (2017). A review of (almost) 20 years of regional innovation systems research European Planning Studies. 25 (3). 371. doi: 10.1080/09654313.2016.1244516.

Etzkowitz H., Ranga M. Triple Helix systems: analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge SocietyAcademia. Retrieved November 05, 2022, from https://www.academia.edu/4807351

Isaksen A. (2001). Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy? Canadian Journal of Regional Science. 101-120.

Ismailov T.A., Gamidov G.S. (2003). Innovatsionnaya ekonomika — strategicheskoe napravlenie razvitiya Rossii v XXI veke [Innovative economy — the strategic direction of Russia's development in the 21st century]. Innovations. (1). (in Russian).

Karlovskaya E.A. (2013). Metodologiya organizatsii predostavleniya gosudarstvennyh uslug na osnove subektno-orientirovannogo podkhoda [Methodology of the provision of public services based on a subject-oriented approach] Khabarovsk. (in Russian).

Lombardi M (2000). The cognitive approach to the study of local production systems Aldershot: Ashgate.

Lombardi M. (2003). The evolution of local production systems: the emergence of the «invisible mind» and the evolutionary pressures towards more visible «minds» Research Policy. 32 (8). 1443-1462. doi: 10.1016/S0048-7333(02)00157-9.

Malmberg A., Maskell P. (1997). Towards and explanation of regional specialization and industry agglomeration European Planning Studies. (5). 25-41. doi: 10.1080/09654319708720382.

Mikhaylova A.A. (2015). Spatial perspective on regional innovation system Mediterranean Journal of Social Sciences. 6 (3). 27-34. doi: 10.5901/mjss.2015.v6n3s5p27.

Tonkova S., Burmatova O.P. (2016). Opyt Bolgarii v formirovanii klasternoy politiki [Bulgariaʼs experience in the formation of cluster policy]. Regional Research of Russia. (2(90)). 237-252. (in Russian). doi: 10.15372/REG20160214.

Ven M., Petruk G.V. (2017). Nauka, obrazovanie i biznes: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt integratsionnogo vzaimodeystviya [Science, education and business: foreign and domestic experience of integration interaction]. ASR: Economics and Management. 6 (2(19)). 216-219. (in Russian).

Voronov A.S. (2021). Upravlenie ustoychivym innovatsionnym razvitiem regionalnyh sotsialno-ekonomicheskikh sistem [Management of sustainable innovative development of regional socio-economic systems] Moscow. (in Russian).

Woollard D. (2010). Towards a theory of university entrepreneurship: developing a theoretical model Industry and Higher Education. 24 (6). 413-427. doi: 0.5367/ihe.2010.0017.

Yusuf S., Nabeshima K. (2007). How universities promote economic growth Washington, DC: The World Bank.

Страница обновлена: 13.05.2025 в 04:59:21