Analysis of the intersection between regional socio-economic policy priorities and the sustainability of spatial development

Smolyanova I.V.1

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 38 | Citations: 8

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49851258

Cited: 8 by 07.12.2023

Abstract:

On the example of the analysis of the situation in the regions of the Southern Federal District, the existence of a relationship between the form of regional stability and the priorities of the implemented socio-economic policy is substantiated. Based on the authors' approach to assessing the degree of regional development sustainability, the classification of the subjects of the Southern Federal District is carried out. In accordance with the form of such sustainability, regions are divided into four groups: regions with integral, internal, external sustainability or relative instability. For each of the selected groups, the key priorities laid down in the basis of the implemented socio-economic policy are identified.

Keywords: regional socio-economic policy priorities, regional development sustainability, internal sustainability, external sustainability, dynamic sustainability assessment, Southern Federal District

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

К числу ключевых факторов, определяющих степень успешности развития любого региона, без всякого преувеличения можно отнести разработку и реализацию социально-экономической политики как совокупности ориентиров, принципов и методов, формирующих концептуальную основу деятельности системы территориального управления. Важнейшим ориентиром данного процесса выступает достижение дуалистической цели, заключающейся, с одной стороны, в обеспечении экономического роста на региональном уровне, а с другой - в постоянном улучшении уровня и качества жизни населения [2] (Dubrova, 2018).

При этом важнейшее значение с точки зрения обеспечения эффективности реализации социально-экономической политики принадлежит определению ее приоритетов, адекватных сложившимся условиям территориального развития, а также соответствующих основным трендам, проявление которых будет иметь место в стратегической перспективе [12] (Smolyanova, 2022).

В данном контексте для абсолютного большинства регионов, входящих в состав Южного федерального округа, парадигмой при определении приоритетов социально-экономической политики является ее ориентация на решение разнообразных социальных проблем, что в определенной степени объясняется имевшим место на протяжении достаточно длительного времени отставанием от среднероссийского уровня социального благополучия проживающих на их территории граждан. Однако, несомненным и актуальным является наличие непосредственной зависимости этих приоритетов от уровня эффективности и устойчивости развития конкретного региона, что позволяет предположить наличие нескольких принципиальных подходов к выбору траектории движения территории по пути достижения целевых ориентиров этого развития. Обоснование адекватности указанного предположения определяет целевую ориентацию данной статьи.

В связи с чем, целью данного исследования является обоснование наличия взаимосвязи между формОЙ региональной устойчивости и приоритетами реализуемой социально-экономической политики в регионах Южного федерального округа, а также проведение оценки степени устойчивости развития данных систем.

При этом научная новизна содержащихся в ней положений определяется разработкой динамического подхода к осуществлению оценки степени устойчивости процесса регионального социально-экономического развития, базирующегося на соотнесении важнейших параметров этого развития, с одной стороны, с их значениями для данного региона в предыдущем периоде, а с другой - со средними значениями в текущем периоде, рассчитанными для всей совокупности исследуемых регионов, а также проведением на основе полученных с использованием данного подхода результатов классификации регионов Южного федерального округа в соответствии с определенным состоянием устойчивости их социально-экономических систем.

Устойчивость как важнейшая характеристика процесса социально-экономического развития территории

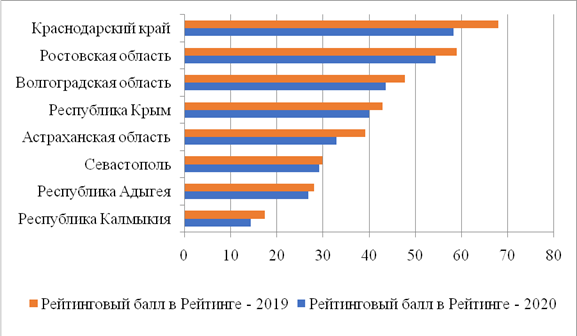

В наиболее общем приближении характеристику социально-экономической ситуации, имеющей место в субъектах Южного федерального округа, позволяет обеспечить ознакомление с результатами ранжирования российских регионов в соответствии с их социально-экономическим положением, которое осуществляет на ежегодной основе агентство РИА Рейтинг.

Прежде всего, представляется необходимым отметить довольно широкий диапазон позиций, занимаемых рассматриваемыми регионами. Так, в рейтинге, составленном по итогам 2020 года, два из них вошли в число его 15 лидеров, тогда как четыре субъекта ЮФО не попали даже к числу 50 наиболее развитых регионов России. Также крайне важным является тот факт, что все восемь регионов характеризуются уменьшением значения присвоенного им рейтингового балла, что наглядно иллюстрирует рисунок 1.

Рисунок 1. Изменение значений рейтингового балла регионов ЮФО в рамках рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ в 2019-2020 гг. Источник: [10].

Подобная ситуация является следствием проявления комплекса различных проблем, как правило, социального профиля, в значительной степени ослабляющих устойчивость социально-экономического развития целого ряда субъектов ЮФО. Также следует указать на то, что уже отмеченная нами высокая степень неоднородности параметров развития территорий оказывает довольно существенное влияние на уровень достижения целевых индикаторов, определенных в стратегических документах регионального уровня, что также не способствует обеспечению устойчивого состояния социально-экономических систем. В данном контексте несомненную важность и актуальность приобретает осуществление оценки степени устойчивости развития данных систем, во многом позволяющая более объективно охарактеризовать успешность их движения в рамках выбранной на основе определения приоритетов этого развития траектории.

Устойчивость социально-экономического развития региона, как правило, определяется способностью территориальной социально-экономической системы поддерживать в долгосрочном периоде свое стабильное функционирование и поступательное развитие [11] (Churkina, 2018). В данном контексте Р. Мартин связывает понятие устойчивости с наличием у социально-экономической системы способности к адаптации ее структурных характеристик к изменяющимся тенденциям развития посредством перехода из одного устойчивого состояния в другое [19] (Martin, 2012).

Несколько другой подход к определению региональной устойчивости предлагает К. Фостер, определяя ее в качестве наличия у региона возможности противостоять внешним шокам, адекватно реагировать на их проявления и восстанавливать свои параметры после их негативного воздействия [5] (Foster, 2007). В свою очередь, М.Ю. Малкина трактует рассматриваемое понятие как способность социально-экономической системы к развитию в рамках долгосрочного тренда [6] (Malkina, 2020).

Важнейшее место в процессе анализа проблематики обеспечения устойчивости социально-экономических систем принадлежит исследованиям теоретических и методических аспектов осуществления процедуры оценки ее уровня. Как отмечается специалистами, единой точки зрения в отношении совокупности используемых в процессе ее проведения параметров вплоть до настоящего времени не существует [12] (Bailey, Turok, 2016).

Определенная часть исследователей считает возможным производить подобную оценку на основе задействования одного ключевого параметра, которым чаще всего выступает величина валового регионального продукта [18] (Giannakis, Bruggeman, 2020). Однако противники подобно подхода вполне обоснованно, по нашему мнению, отмечают его недостаточную репрезентативность [16] (Dube, Polese, 2016). Исходя из этого, абсолютное большинство специалистов, занимающихся проблематикой оценки устойчивости развития социально-экономических систем, обосновывают необходимость ее проведению с помощью комплекса параметров, отражающих ключевые аспекты данного развития [15] (Briguglio, Cordina, Farrugia, Vella, 2009).

Отметим, что ряд специалистов на основе предложенных ими методических подходов осуществляли оценку уровня устойчивости регионального развития субъектов ЮФО. Так, М.С. Арзуманян использовал в целях проведения комплексной оценки достаточно развернутый набор из 19 показателей, отражающих различные политические, экономические, социальные, экономические и институциональные аспекты регионального развития. На данной основе он ранжировал южнороссийские регионы по степени устойчивости их развития, отнеся к территориям с абсолютным уровнем устойчивости Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области. Высокий уровень устойчивости, по его мнению, присущ процессам территориального развития Республики Адыгея и Астраханской области, средний - Республике Калмыкия и Республике Крым, умеренный – Севастополю [1] (Arzumanyan, 2020).

Предлагаемые подходы при всех присущих им положительных чертах, как правило, ориентированы на оценку степени устойчивости регионального развития по состоянию на текущий момент времени, то есть имеют статический характер. По нашему мнению, большей информативностью и объективностью обладает динамический подход, позволяющий оценить изменение степени устойчивости на протяжении определенного периода, а также соотнести параметры устойчивости нескольких оцениваемых регионов как между собой, так и относительно определенной отметки, являющейся базой для сопоставления полученных значений.

При этом, если в рамках понимания устойчивости регионального развития как статической категории в качестве одной из ключевых характеристик подобного состояния постулируется наличие незначительной флуктуации характеризующих его параметров от трендовой траекторий, то динамический подход исходит из необходимости нахождения этих параметров в рамках наиболее оптимальной траектории регионального социально-экономического развития [8] (Miftakhova, 2010). Как отмечает ряд специалистов, именно динамика происходящих в рамках региональной социально-экономической системы изменений в значительной степени определяет ее качественные характеристики [4] (Karaeva, Bychkova, Shtyk, 2020).

Оценка степени устойчивости процесса социально-экономического развития регионов Южного федерального округа

Исходя из понимания сущности устойчивости, присущего динамическому подходу, в рамках проведения оценки степени устойчивости процесса социально-экономического развития субъектов ЮФО представляется целесообразным использование дуалистического подхода, базирующегося на соотнесении важнейших параметров этого развития, с одной стороны, с их значениями для данного региона в предыдущем периоде, а с другой - со средними значениями в текущем периоде, рассчитанными для всей совокупности регионов, входящих в состав Южного федерального округа. В контексте следования динамическому подходу использование второго элемента в рамках проводимой оценки позволяет соотнести позиции конкретного региона с общим трендом, характеризующим ситуацию в разрезе анализируемого параметра с общей ситуацией, характерной для регионов, вошедших в выборку в целом.

Конечным результатом проведения оценки в соответствии с изложенным методическим подходом является определение значения интегрального индикатора уровня динамической устойчивости процесса регионального социально-экономического развития, который рассчитывается с помощью формулы:

![]()

где Pi1 – значение i-го показателя социально-экономического развития территории в текущем периоде, Pi0 – значение i-го показателя в предыдущем периоде, Piср – среднерегиональное значение i-го показателя в текущем периоде для сравниваемых территорий, n – количество параметров оценки.

При этом при осуществлении сопоставления показателей, положительная динамика значений которых сигнализирует о негативной направленности оцениваемых процессов, используется формула:

![]()

Необходимо отметить, что при определении совокупности параметров, которые представляется целесообразным использовать в процессе проведения оценки, необходимо отталкиваться от степени их значимости в контексте наиболее адекватного отражения важнейших сторон процесса развития регионов, образующих исследуемую совокупность. Учитывая неоднородность масштаба регионов, входящих в состав Южного федерального округа, более объективную оценку можно получить, используя параметры, представленные в подушевой форме, и стандартные статистические индикаторы. При этом, по нашему мнению, более объективное представление об устойчивости социального развития территории позволяет получить использование, наряду с социально-экономическими, ряда медико-демографических параметров, что уже было апробировано рядом исследователей, в частности, применительно к оценке степени устойчивости развития регионов, входящих в состав Уральского федерального округа [5] (Korobitsyn, 2016).

Исходя из этого, к числу подобных параметров и индикаторов, которые предлагается использовать в процессе оценки степени устойчивости социально-экономического развития субъектов ЮФО, по нашему мнению, следует отнести следующие:

1. Подушевой объем валового регионального продукта.

2. Подушевая величина инвестиций в основной капитал.

3. Подушевой объем доходов консолидированного бюджета.

4. Величина среднедушевых доходов населения.

5. Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня.

6. Уровень зарегистрированной безработицы.

7. Подушевая площадь жилых помещений.

8. Общий коэффициент рождаемости.

9. Средняя продолжительность жизни.

10. Уровень первичной заболеваемости.

Значения вышеперечисленных показателей за 2019 и 2020 годы по всем субъектам Южного федерального округа, а также средние параметры по ЮФО по итогам 2020 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры социально-экономического развития регионов Южного Федерального округа в 2019 и 2020 годах, используемые в процессе осуществления оценки

|

Показатель

|

Адыгея

|

Астрахан-ская обл.

|

Волгоград-ская обл.

|

Калмыкия

|

Красснодар-ский край

|

Крым

|

Ростовская обл.

|

Севасто-поль

|

ЮФО

(2020) |

|

Объем ВРП на ду-шу

населения, тыс. руб.

|

288,1 / 308,8

|

596,4 / 527,1

|

384,7 / 394,3

|

327,1 / 343,4

|

453,9 / 460,8

|

245,4 / 270,6

|

389,9 / 403,9

|

306,9 / 296,0

|

400,9

|

|

Объем инвестиций в основной

капи-тал на душу насе-ления, тыс. руб.

|

94,5 / 83,3

|

103,3 / 111,4

|

74,5 / 76,5

|

45,3 / 58,3

|

84,4 / 88,1

|

117,0 / 116,2

|

67,7 / 77,3

|

95,8 / 88,0

|

88

|

|

Доходы бюджета на душу

населе-ния, тыс. руб.

|

61,6 / 76,2

|

58,5 / 64,3

|

52,5 / 61,4

|

66,6 / 84,0

|

64,7 / 68,2

|

100,7 / 118,0

|

52,7 / 61,4

|

86,2 / 123,8

|

73,1

|

|

Среднедушевые доходы

населения, тыс. руб./ мес.

|

29,2 / 30,3

|

25,0 / 25,2

|

24,2 / 24,9

|

18,5 / 19,8

|

35,7 / 36,8

|

18,5 / 23,0

|

30,8 / 31,4

|

30,3 / 30,7

|

30,7

|

|

Доля населения с доходами

ниже прожиточного ми-нимума, %

|

12,6 / 12,5

|

15,5 / 15,6

|

12,9 / 12,0

|

23,5 / 22,7

|

10,7 / 10,6

|

17,2 / 17,3

|

13,4 / 13,0

|

11,6 / 11,0

|

12,8

|

|

Уровень безрабо-тицы, %

|

8,5 / 8,5

|

7,5 / 8,3

|

5,7 / 7,9

|

10,1 / 10,3

|

5,1 / 6,1

|

6,1 / 6,7

|

5,0 / 5,3

|

4,3 / 4,8

|

6,5

|

|

Общий коэффици-ент

рождаемости

|

9,1 / 9,5

|

10,9 / 10,9

|

8,4 / 7,9

|

10,3 / 9,5

|

10,8 / 10,5

|

10,0 / 9,9

|

9,0 / 8,7

|

9,6 / 9,5

|

9,5

|

|

Площадь жилых помещений на

1 жителя, м2

|

26,9

/ 27,6

|

24,5 / 25,0

|

25,0 / 25,3

|

25,2 / 25.6

|

27,2 / 28,2

|

18,9 / 19,7

|

25,8 / 26,5

|

28,8 / 26,1

|

26

|

|

Средняя

продол-жительность жиз-ни, лет

|

73,7 / 73,3

|

73,9 / 72,0

|

74,1 / 72,0

|

74,8 / 72,9

|

73,9 / 72,2

|

74,8 / 71,2

|

73,7 / 72,0

|

73,5 / 73,6

|

72,1

|

|

Уровень

первич-ной заболеваемос-ти

|

650,4 / 656,6

|

611,9 / 608,3

|

691,6 / 675,1

|

743,2 / 650.8

|

723,0 / 665,4

|

561,8 / 510,4

|

821,2 / 746,9

|

564,5 / 485,6

|

660,5

|

Итогом осуществления соответствующих расчетов с использованием вышеприведенных параметров является определение конечных значений индикатора уровня динамической устойчивости социально-экономического развития рассматриваемых регионов, который является произведением двух субиндикаторов, отражающих обобщенную характеристику параметров регионального развития относительно базового периода и относительно их среднеокружных значений. Значения указанных субиндикторов и итогового индикатора представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения субиндикторов и индикатора динамической устойчивости социально-экономического развития регионов Южного Федерального округа в 2019 и 2020 гг.

|

Регион

|

2020 год к 2019 году

|

Регион к среднему значению по ЮФО

|

Итоговое значение

|

|

Республика

Адыгея

|

1,029

|

0,962

|

0,990

|

|

Астраханская

область

|

0,997

|

1,008

|

1,005

|

|

Волгоградская

область

|

1,000

|

0,992

|

0,992

|

|

Республика

Калмыкия

|

1,074

|

0,852

|

0,915

|

|

Краснодарский

край

|

1,006

|

1,074

|

1,081

|

|

Республика

Крым

|

1,050

|

1,015

|

1,066

|

|

Ростовская

область

|

1,067

|

0,973

|

1,038

|

|

Севастополь

|

0,990

|

1,086

|

1,076

|

Отметим, что временной лаг при расчете значения первого субиндикатора может быть задан в зависимости от целей проводимого исследования. В нашем случае с целью оценки текущей ситуации в качестве примера был принят минимально возможный интервал, равный одному году. Одним из объяснений подобного решения явилось стремление выявить степень устойчивости региональных экономик в рамках воздействия краткосрочного шока, вызванного комплексом негативных проявлений пандемии коронавируса COVID-19, в частности, обусловивших существенное снижение параметров экономической активности, начиная с весны 2020 года.

Характеризуя полученные результаты, следует указать на то, что в том случае, если значение итогового индикатора находится на уровне выше 1, можно констатировать наличие динамической устойчивости процесса социально-экономического развития региона. В рассматриваемом случае подобная ситуация имеет место в таких регионах ЮФО как Краснодарский край, Севастополь, Республика Крым, Ростовская область и Астраханская область.

Исследование взаимосвязи приоритетов развития регионов Южного федерального округа и формы устойчивости данного развития

Соотношение вариантов оценки устойчивости регионального развития с точки зрения достижения данного состояния в рамках одного или обоих субиндикаторов позволяет подразделить сопоставляемые регионы на четыре категории в соответствии с определенным состоянием устойчивости их территориальных социально-экономических систем:

1) регионы, для которых характерно состояние интегральной устойчивости, то есть характеризуемые как положительной динамикой изменения ключевых параметров территориального развития, так их более высокими значениями относительно среднеокружного уровня (к числу подобных регионов в рамках рассматриваемой выборки относятся Краснодарский край и Республика Крым);

2) регионы, для которых характерно состояние внутренней устойчивости, проявляющееся в позитивной динамике оцениваемых показателей социально-экономического развития при нахождении их на уровне, уступающем среднеокружному (подобная ситуация имеет место в Республиках Адыгея и Калмыкия, а также в Волгоградской и Ростовской областях);

3) регионы, для которых характерно состояние внешней устойчивости, предполагающей превышение значений ключевых социально-экономических индикаторов среднего по выборке уровня, сопровождаемое негативным трендом их динамики (среди регионов ЮФО это присуще Астраханской области и Севастополю);

4) регионы, для которых характерно состояние относительной неустойчивости, при котором имеет место одновременно и снижение значений параметров территориального развития, и их отставание от среднеокружного уровня (ни в одном из рассматриваемых регионов такая динамика не наблюдается).

При этом следует отметиnь, что принадлежность региона к одной из вышеобозначенных групп непосредственным образом связана с акцентом на определенных приоритетах социально-экономической политики, реализуемой на региональном уровне.

Грамотно выстроенная система подобных приоритетов является одним из важнейших факторов, определяющих степень эффективности социально-экономического развития любого региона. Как правило, ее формирование базируется на выделении ключевых проблем, характерных для региона, и оценке степени неотложности их решения. Учитывая, что в условиях быстро трансформирующейся среды регионального развития значимость этих проблем может достаточно существенно изменяться, процессу формирования приоритетов должны быть присущи такие характерные черты как адаптивность и стратегичность. Именно это позволяет сконцентрировать усилия системы регионального управления на решении тех экономических и социальных проблем, которые, с одной стороны, наиболее значимы в текущий момент времени, а с другой - определяют возможность эффективного развития территории в перспективе. Особенно остро необходимость реализация подобного подхода проявилась в условиях обострения комплекса социально-экономических проблем в условиях пандемии COVID-19 [7] (Milchakov, 2021).

Рассматривая особенности формулирования приоритетов региональной социально-экономической политики, реализуемой в субъектах Южного Федерального округа, представляется возможным выделить специфическую направленность данного процесса в зависимости от состояния устойчивости регионального развития в соответствии с предложенной выше классификацией.

В частности, регионам Южного федерального округа, которые характеризуются интегральной устойчивостью процесса своего развития, преимущественно присуща ориентация на развитие человеческого капитала в контексте всего многообразия форм его проявления. Причем это относится как к удовлетворению важнейших потребностей жителей данных регионов и реализации их человеческого потенциала, так и к формированию максимально благоприятной среды для посещающих Крым и Краснодарский край туристов и отдыхающих [3] (Zayarnaya, Novichkova, 2021).

Кроме того, следует выделить такие приоритеты, реализация которых присуща социально-экономической политике регионов, входящих в данную группу, как активизация инвестиционных и инновационных процессов [11] (Smolyanova, 2022).

Касаясь приоритетов регионального развития, на реализацию которых ориентирована социально-экономическая политика регионов, которые характеризуются состоянием внутренней устойчивости, принципиально важным представляется отметить их социальную, а также индустриальную направленность. Существенное значение в числе реализуемых приоритетов принадлежит проблематике улучшения состояния окружающей среды и оптимизации пространственного развития. То есть, в общем и целом, доминанта формирования приоритетов социально-экономической политики в этих субъектах Южного федерального округа задается комплексом наиболее значимых проблем внутрирегионального характера.

В свою очередь, приоритеты реализуемой социально-экономической политики тех регионов, развитие которых характеризуется наличием состояния внешней устойчивости, в значительной степени сориентированы на более качественное обеспечение комплекса внешнерегиональных взаимодействий. Подобная ориентированность, например, проявляется в стимулировании развития экспортного и туристического потенциалов Астраханской области, а также в постулировании целевого видения роли Севастополя как высококомфортного для посещающих его гостей центра деловой, туристической, образовательной, культурной и досуговой направленности.

Заключение

Таким образом, основываясь на результатах проведенного анализа, можно констатировать наличие достаточно тесно выраженной взаимосвязи между формированием системы ключевых приоритетов региональной направленности социально-экономической политики, реализуемой субъектами Южного Федерального округа, и степенью устойчивости их развития, а также спецификой процесса обеспечения данной устойчивости.

Регионы ЮФО, для которых характерно состояние интегральной, внутренней либо внешней устойчивости демонстрируют выбор в существенной степени отличающихся совокупности приоритетов социально-экономической политики. При этом, если для регионов, которым присуща интегральная либо внешняя устойчивость акцент при их формировании делают на выделении основных конкурентных преимуществ, то регионы, характеризуемые внутренней устойчивостью, в процессе выбора приоритетов, ориентированы на выдвижение в качестве приоритетов задач по решению важнейших проблем территориального развития.

В значительной степени именно адекватный как текущим условиям, так и наиболее вероятным трендам будущего выбор этих приоритетов позволяет обеспечить движение по наиболее эффективному пути регионального развития.

References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2021 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2021] (2021). (in Russian).

Arzumanyan M.S. (2020). Metodicheskiy instrumentariy otsenki urovnya ustoychivosti regionov Yuzhnogo i Severo-Kavkazskogo federalnyh okrugov Rossii [Methodological tools for assessing the level of sustainability of the regions of the Southern and North Caucasus Federal Districts of Russia]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. (2). 75-85. (in Russian). doi: 10.15688/ek.jvolsu.2020.2.7.

Bailey D., Turok I. (2016). Editorial: Resilience revisited Regional Studies. (4). 557–560. doi: 10.1080/00343404.2016.1146478.

Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements Oxford Development Studies. (3). 229–247. doi: 10.1080/13600810903089893.

Churkina I.Yu. (2011). Nauchnye osnovy ustoychivogo razvitiya regionalnyh sotsialno-ekonomicheskikh sistem [Scientific basis for sustainable development of regional socio-economic systems]. The Bulletin of Volga state University of service. Series: Economics. (1). 42-46. (in Russian).

Dube J., Polese M. (2016). Resilience revisited: Assessing the impact of the 2007–09 recession on 83 Canadian Regions with accompanying thoughts on an elusive concept Regional Studies. (4). 615–628. doi: 10.1080/00343404.2015.1020291.

Dubrova M.V. (2018). Gosudarstvennoe finansovoe regulirovanie sotsialnyh protsessov v Rossiyskoy Federatsii [State financial regulation of social processes in the Russian Federation]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). (4). 52-57. (in Russian).

Foster K.A. (2006). A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience

Giannakis E., Bruggeman A. (2020). Regional disparities in economic resilience in the European Union across the urban–rural divide Regional Studies. (9). 1200–1213. doi: 10.1080/00343404.2019.1698720.

Karaeva V.A., Bychkova S.V., Shtyk V.Yu. (2020). Ustoychivost razvitiya regionalnyh sistem v usloviyakh perekhoda k ekonomike znaniy [Sustainability of development of regional systems in transition to the economy of knowledge]. Novye tekhnologii. (6). 99-105. (in Russian). doi: 0.47370/2072-0920-2020-16-6-99-105.

Korobitsyn B.A. (2016). Ustoychivost regionov URFO k ekonomicheskim potryaseniyam i krizisam: mediko-demograficheskie i ekologicheskie aspekty [Regional resilience of the Ural federal district in economic shocks and crises: medico-demographic and environmental aspects]. Economy of the region. (3). 790–801. (in Russian). doi: 10.17059/2016-3-15.

Malkina M.Yu. (2020). Otsenka ustoychivosti razvitiya regionalnyh ekonomik na osnove rasstoyaniy Makhalanobisa [Assessment of resilient development of the regional economies based on Mahalanobis distances]. Terra Economicus. (3). 140–159. (in Russian). doi: 10.18522/2073-6606-2020-18-3-140-159.

Martin R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks Journal of Economic Geography. (1). 1–32. doi: 10.1093/jeg/lbr019.

Miftakhova M.E. (2010). Otsenka ustoychivosti regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy sistemy [Assessment of the stability of the regional socio-economic system]. Vestnik of Kazan State Agrarian University. (2). 39-42. (in Russian).

Milchakov M.V. (2021). Realizatsiya prioritetov regionalnogo razvitiya v usloviyakh pandemii [Implementation of regional development priorities under the conditions of the covid pandemic]. The Journal of Finance. (2). 93–113. (in Russian). doi: 10.31107/2075-1990-2021-2-93-113.

Smolyanova I.V. (2022). Formirovanie prioritetov regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy politiki: problemy i puti resheniya [Priorities of regional socio-economic policy: problems and solutions]. Creative Economy. 16 (4). 1637-1650. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.4.114547.

Smolyanova I.V. (2022). Vliyanie investitsiy na formirovanie sotsialno-ekonomicheskoy politiki regionov [The impact of investment on the formation socio-economic policy of the regions]. Innovation and Investment. (4). 19-23. (in Russian).

Zayarnaya I.A., Novichkova A.V. (2021). Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya (na primere Krasnodarskogo kraya) [Strategy of socio-economic development (on the example of Krasnodar krai)]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (6-1). 50-54. (in Russian).

Страница обновлена: 17.08.2025 в 04:22:43

Russia

Russia