Youth on the labour market in the digital age: socio-professional aspect

Zinich A.V.1![]() , Revyakina Yu.N.1

, Revyakina Yu.N.1![]() , Revyakin P.I.1

, Revyakin P.I.1![]()

1 Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Russia

Download PDF | Downloads: 19 | Citations: 3

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49850146

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The modern labour market places increased demands on the quality of the workforce, its educational, professional and qualification level. The article examines how the digital transformation of the labour market is perceived by modern youth. Is it concerned about the increasing pace of automation and the spread of technologies that allow, if not to replace, then significantly reduce the proportion of manual routine work, while at the same time placing increased demands on the digital competence of employees? The authors obtained new results reflecting the attitude of the youth of ten regions of the Russian Federation to their future in the labour market. The authors analyze how modern young people evaluate their supra-professional competencies and what skills they consider necessary for successful competition in the labour market. The research materials can be used in the educational process, to improve staff qualifications, as well as by managers and specialists of enterprises and researchers.

Keywords: youth, labour market, digital age

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07366

JEL-classification: J13, J21, J24

Введение

Современное общество испытывает значительное влияние цифровых технологий во всех сферах, начиная от ежедневных бытовых реалий и рабочих инструментов и заканчивая целыми процессами и явлениями в экономике, политике, культуре [6, 9] (Denisov, 2018; Samorodova, 2022). Возрастает зависимость индивидов, организаций и обществ от цифровых технологий и цифровой инфраструктуры. Цифровая интервенция сформировала новый мир социально-экономического пространства, который получил название «цифровое общество».

Хотя данный термин не совсем верен в том плане, что общество не создается цифровыми технологиями, а напротив, порождает их для своего развития и удовлетворения возрастающих потребностей в потреблении и комфорте, основные тренды показывают рост использования цифровых технологий, особенно в области искусственного интеллекта, и становление новой цифровой экономики. McAfee и Brynjolfsson указывают, что основными источниками изменений в результате цифровизации являются машинное обучение, платформенное мышление и краудсорсинговые технологии [2, 4] (Volkova, Kozlova, Petrova, 2021; Gladilina, Kadyrov, Stroganova, 2019).

Цифровизация всех видов деятельности приводит к пересмотру подходов к определению эффективности человека не только на рынке труда, но и в процессе обучения и выбора своего профессионального пути. Трансформируются критерии успешности профессионалов, от ранее фокусируемых на знаниях, умениях и навыках до активно развивающегося компетентностного подхода, ориентированного на потребности рынка труда, и социально-экономических тенденций в обществе [1, 3] (Antonova, Mirzabalaeva, Bondarchuk, 2020; Lopatina, Leonova, Travkin, Roshchin, Rudakov, 2020).

Цель нашего исследования – выявление особенностей поведения молодых людей на рынке труда в условиях цифровизации. Авторами получены новые результаты, отражающие отношение молодежи десяти регионов РФ к своему будущему на рынке труда. Проанализировано, как современные молодые люди оценивают свои надпрофессиональные компетенции и какие навыки считают необходимыми для успешной конкуренции на рынке труда. В качестве респондентов выступали обучающиеся средних, средних профессиональных и высших образовательных учреждений, молодые специалисты Сибирского федерального округа в возрасте 14–35 лет. Выборочная совокупность составила 5000 человек.

Основная часть

Для выявления особенностей поведения молодых людей на современном рынке труда нами было опрошено 5000 человек, проживающих в Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. В социологическом опросе, проведенном в 2021 году, приняли участие 36,7% респондентов в возрасте 14–17 лет, 53% респондентов в возрасте 18–24 лет и 10,3% молодежи в возрасте 25–35 лет [7] (Zinich, Revyakina, Skosyreva, Pomogaev, Revyakin, 2022).

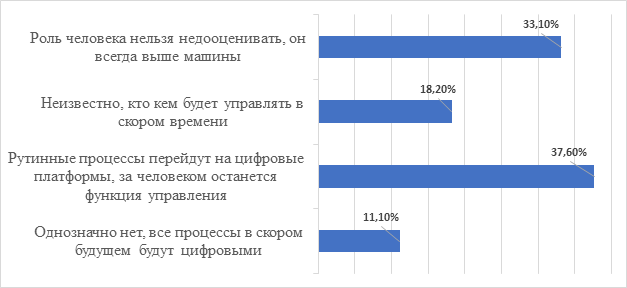

Программа исследования включала блок вопросов, отражающих мнение молодых людей о роли и месте человека на рынке труда в эпоху цифровизации. В частности, был задан вопрос: «На Ваш взгляд, цифровизация (роботизация, искусственный интеллект, машинное обучение, Big Data, AR/VR технологии и пр.) оставит место человеку на рынке труда?». Ответы респондентов распределились довольно интересным образом: около трети молодых людей (33,1%) отметили, что роль человека не стоит недооценивать. Можно утверждать, что еще треть (37,6%) согласились с данным мнением, добавив, что «машины» заберут лишь рутинные процессы, все же оставив функцию управления человеку. Лишь 11% опрошенных настроены скептически, полагая, что все процессы станут цифровыми (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос о вытеснении человека с рынка труда современными технологиями

Источник: составлено авторами.

С одной стороны, молодежь активно включена в цифровую реальность, новые технологии выступают частью ее повседневной жизни, опосредуя многие личностно значимые процессы – работу, учебу, межличностные взаимоотношения, персонализированы под нужды и предпочтения, и посему наделяются некоторыми эмоциональными свойствами. С другой – молодежь надеется на сохранение превосходства, демонстрируя скептическое отношение к цифровым новинкам и веру в свои силы, не желая заглянуть за горизонт актуальных событий. К примеру, уже сегодня есть множество примеров того, как технологии справляются с задачами, которые раньше считались по силам только человеку: нейронные сети сочиняют музыку и пишут художественные произведения, сценарии и научные работы, рисуют картины, «умеют» петь и помогают в лечении пациентов. Очевидно, что будущим поколениям придется принять эту реальность и адаптироваться под нее.

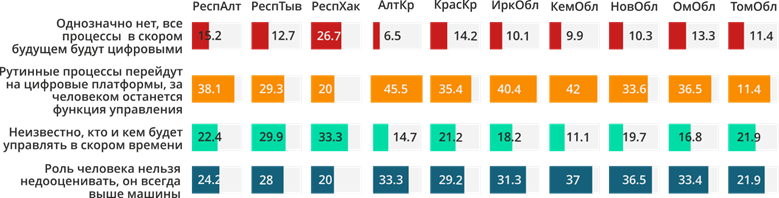

Сравнительный анализ по регионам [1] показал, что вера в то, что все процессы у будущем станут цифровыми, была в большей степени присуща жителям Республики Хакасия (26,7%), Республики Алтай и Красноярского края (14–15%) и меньше всего разделялась молодыми людьми, проживающими в Алтайском крае (6,5%), Кемеровской и Иркутской областях (10,0%). Респонденты из этих же регионов, а также из Республики Алтай чаще, чем в других регионах, считали, что будущее цифровизации состоит в полной автоматизации рутинных процессов (38–46%), тогда как меньше всего таких ответов было получено в Республике Хакасия (20%). Жители Алтайского края (14,7%) и Кемеровской области (11,0%) реже отстаивали позицию о том, что, возможно, в будущем человеком будут управлять технологии (больше всего ответов данной категории было получено в республиках Тыва и Хакасия – 30–33%), тогда как непреходящую значимость человека чаще отстаивали в Кемеровской и Новосибирской областях (около 37% в каждом регионе) и сравнительно реже в Республике Хакасия (20,0%) (рис. 2). Таким образом, молодежь, проживающая в разных регионах, по-разному относилась к цифровой реальности и ее влиянию на сферу труда и занятости.

Рисунок

2.

Распределение ответов на вопрос о вытеснении человека с рынка труда

современными технологиями в региональном разрезе

Рисунок

2.

Распределение ответов на вопрос о вытеснении человека с рынка труда

современными технологиями в региональном разрезе

Источник: составлено авторами.

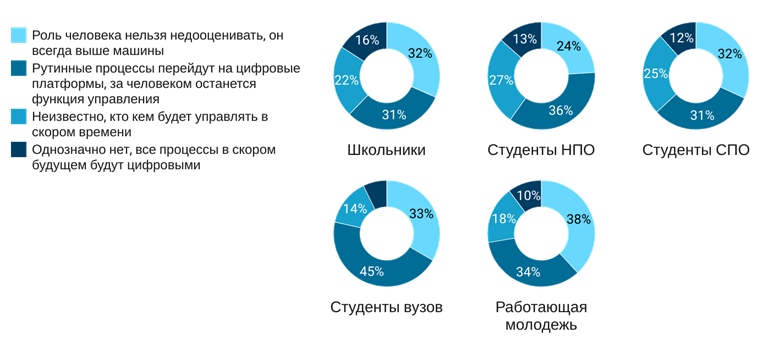

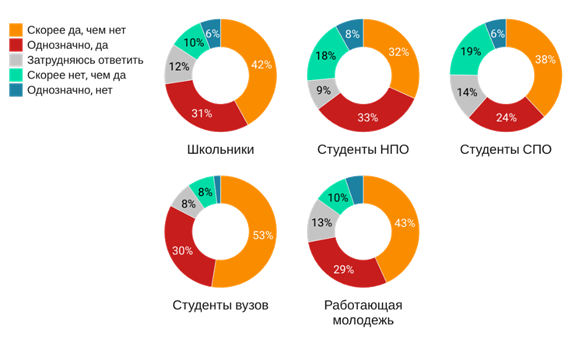

Сравнительный анализ в социально-профессиональных группах показал, что в полную замену человека цифровыми технологиями чаще верят школьники (16,0%) и реже – студенты вузов (7,2%), что студенческая молодежь больше других категорий отстаивает позиции об автоматизации рутинных процессов (45%) и не верит в то, что технологии смогут управлять человеком (14%, близкую позицию занимает работающая молодежь – 18,0%), тогда как в других группах отношение к ним примерно одинаковое. Относительно оценки роли человека ответы были практически единодушными, однако студенты учреждений НПО в большей степени сомневались, что эту роль удастся сохранить (24,0%, в других группах – 32–38%) (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос о вытеснении человека с рынка труда современными технологиями в различных группах молодежи Источник: составлено авторами.

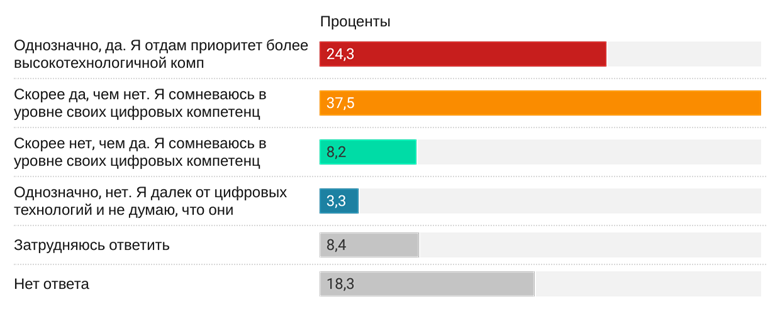

В процессе разработки программы исследования нами было сделано предположение о том, что при выборе будущего места работы молодые люди в большинстве своем будут ориентироваться на уровень внедрения цифровых сервисов и технологий в компании. Полученные данные подтвердили данную гипотезу. 37,5% респондентов хотя и сомневаются в уровне своих цифровых компетенций, но демонстрируют намерение работать в подобных компаниях. Однозначно же поддержали данный тренд 24,3% молодых людей. Немногочисленная группа молодежи (8,2%) были не только не уверены в своих силах, но и не желали прикладывать усилия для повышения уровня своих цифровых навыков, совсем небольшая часть молодых людей (3,3%) – выразили свою полную несовместимость с цифровыми технологиями и почти треть (26,7%) – не имели совсем никакого мнения и не желали отвечать на данный вопрос (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «При выборе будущего места работы Вы будете ориентироваться на уровень внедрения цифровых сервисов и технологий в компании?»

Источник: составлено авторами.

Таким образом, более половины молодых людей в сибирских регионах (61,8%) имеют позитивные установки в отношении своего будущего в условиях цифровой трансформации, готовы получать дополнительное образование и совершенствоваться для того, чтобы вписаться в реалии новой цифровой экономики.

Анализ показал, что статистические различия по регионам были значимы только по промежуточным категориям: так, неготовность подстраиваться под новую реальность выразили 21,6% респондентов в Красноярском крае и 17,2% – в Томской области, категорическую неготовность чаще демонстрировали молодые жители Республики Хакасия (14,3%) (рис. 6). Однако в чем причина таких ответов и есть ли какие-то региональные особенности, которые могли бы их объяснить, выяснить на основе полученных данных было невозможно, требуется изучить мнения экспертов и особенности регионов, что возможно станет предметом будущих исследований.

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос о выборе работы в высокотехнологичной компании и соответствии кандидатуры в разрезе регионов исследования

Источник: составлено авторами.

Кроме территориальных различий отношение и поведение на рынке труда частично зависели от социально-профессионального статуса молодых людей. Доля положительных ответов («однозначно да») была примерно равной во всех группах, тогда как по остальным стратегиям различия были существенными. Так, на готовность к самообразованию и приложению усилий для того, чтобы соответствовать требованиям конкурентной цифровой среды, чаще указывали студены вузов (52,4%) и работающая молодежь (44,7%), тогда как другие группы, особенно студенты НПО (32,8%), значительно уступали в таких стремлениях. Вузовская молодежь также значимо реже давала отрицательный ответ «однозначно нет» (всего 2,0%). Студенты учреждений начального и среднего профессионального образования, напротив, чаще разделяли позицию о том, что они не будут ориентироваться на компании, которые следуют за цифровыми трендами, и предпринимать действия по повышению уровня своей цифровой конкурентоспособности (18,3%, в других группах доля таких ответов не превышала 10%) (рис. 7). Таким образом, если две наиболее сильные группы молодежи – студенты и работающая молодежь – проявляли активность в самоопределении на рынке труда, были готовы использовать современные возможности и следовали принципу «никогда не говори “никогда”», то молодежь младшего возраста, без опыта работы и находящаяся на первых ступенях своего профессионального становления, была в значительной степени не уверена в себе и не готова к принятию ситуации на рынке труда.

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос о выборе работы в высокотехнологичной компании и соответствии кандидатуры в различных группах молодежи

Источник: составлено авторами.

Большое значение для становления будущего специалиста имеют надпрофессиональные навыки [5] (Davydov, Logunova, 2015), обладание которыми позволяет молодым специалистам успешно конкурировать на рынке труда. Проведенный контент-анализ мнений лидеров в СМИ и научной литературе позволил нам выделить семнадцать навыков, они представлены в таблице 1. Участники исследования оценивали их по пятибалльной шкале [4, 8, 10–12] (Gladilina, Kadyrov, Stroganova, 2019; Nestik, Soldatova, 2016; Skosyreva, Zinich, Revyakina, Vasyukova, Kuznetsova, Avlasovich, 2020; Soldatova et al., 2013; Soldatova, Rasskazova, 2016).

По каждому измерению (самооценки и необходимости) были рассчитаны средние значения для выявления общих тенденций. В таблице 1 приведены доли высоких оценок и средние значения. Визуализация на основе цветовых шкал демонстрирует полное совпадение двух инструментов.

Таблица 1

Оценка сформированности и необходимости надпрофессиональных навыков, востребованных в условиях цифровой экономики, средние значения и доли высоких оценок (4 и 5 баллов) (данные упорядочены по самооценке)

|

Надпрофессиональные навыки

|

Актуальная самооценка

|

Необходимость

|

Разница, %

| ||

|

Среднее значение

|

Доля высоких оценок, %

|

Среднее значение

|

Доля высоких оценок, %

| ||

|

Высокий

уровень работоспособности

|

3,79

|

64,0

|

4,59

|

89,9

|

25,9

|

|

Работа

с людьми

|

3,75

|

63,1

|

4,54

|

88,0

|

24,9

|

|

Социальное

мышление

|

3,71

|

60,9

|

4,5

|

87,5

|

26,6

|

|

Умение

принимать и реализовывать решения

|

3,7

|

60,5

|

4,61

|

90,5

|

30,0

|

|

Сила

личности

|

3,7

|

60,3

|

4,54

|

88,7

|

28,4

|

|

Уверенность

|

3,64

|

57,5

|

4,6

|

90,0

|

32,5

|

|

Бережливое

производство

|

3,64

|

57,4

|

4,36

|

82,8

|

25,4

|

|

Высокий

уровень саморегуляции

|

3,59

|

55,7

|

4,48

|

87,2

|

31,5

|

|

Высокий

уровень антиципации (способность предвидеть результаты)

|

3,53

|

53,0

|

4,48

|

87,7

|

34,7

|

|

Клиентоориентированность

|

3,48

|

52,0

|

4,43

|

84,6

|

32,6

|

|

Системное

мышление

|

3,35

|

46,3

|

4,33

|

82,9

|

36,6

|

|

Работа

в условиях неопределенности

|

3,31

|

44,8

|

4,31

|

81,5

|

36,7

|

|

Экологическое

мышление

|

3,32

|

44,3

|

4,19

|

78,3

|

34,0

|

|

Управление

проектами

|

3,23

|

40,6

|

4,37

|

84,1

|

43,5

|

|

Межотраслевая

коммуникация

|

3,21

|

40,3

|

4,29

|

81,6

|

41,3

|

|

Мультиязычность

и мультикультурность

|

3,12

|

39,4

|

4,22

|

78,0

|

38,6

|

|

Программирование

(робототехника) ИИ

|

2,67

|

27,4

|

3,99

|

71,0

|

43,6

|

В результате наиболее высоко молодежь оценила свой уровень работоспособности, навыки работы с людьми, уровень социального мышления, умения принимать решения, личностную силу (по данным позициям доля высоких оценок составила свыше 60% баллов). Близкие оценки были получены по показателям уверенности, бережливому производству, саморегуляции (56–58%). На среднем уровне были оценены способности антиципации (предвидения) событий, клиентоориентированность, работа в условиях неопределенности, экологическое мышление, управление проектами, межотраслевая коммуникация (от 40% до 53% высоких оценок, средние значения в диапазоне 3,2–3,5 балла). Самые низкие оценки были получены по навыкам мультиязычности и мультикультурности (39,4% высоких оценок, среднее значение – 3,12), а также по навыкам программирования и работы с искусственным интеллектом (27,4% высоких оценок, среднее значение 2,67).

Различия в разности высоких оценок свидетельствовали о том, что некоторые навыки молодые люди считали более перспективными и ощущали нехватку информации и потребность в обучении. Так, максимальные различия (более 40%) были выявлены по навыкам программирования и искусственного интеллекта, управления проектами, межотраслевой коммуникации. Значительный разрыв (35–38%) наблюдался между личной и проспективной оценкой сформированности системного мышления, работы в условиях неопределенности, мультиязычности и мультикультурности. Меньше всего (около 25–27% разницы) молодые люди были заинтересованы в улучшении своих навыков бережливого производства, работоспособности, работы с людьми, социального мышления, так как считали их достаточно сформированными или недостаточно важными.

Заключение

В рамках проведенного исследования нами проанализировано отношение молодежи к изменяющимся условиям на рынке труда. Предпринята попытка оценить, как молодые люди готовы позиционировать себя в новых реалиях и какие опасения испытывают. Респонденты отвечали на вопросы о роли человека на рынке труда будущего, о необходимости обладания некоторыми надпрофессиональными навыками. Социологические опросы в сибирских регионах показали, что молодежь имеет достаточно позитивный настрой, отводя себе как будущим профессионалам не последнее место, оценивая свои надпрофессональные навыки достаточно высоко и уделяя большое внимание развитию цифровых компетенций.

Однако нельзя не отметить низкий уровень уверенности молодых людей в своих цифровых компетенциях, и этот вопрос требует решения на различных уровнях, начиная со школьного образования и заканчивая развитием необходимой инфраструктуры, способной обеспечить доступ молодежи к новым знаниям, актуальным для цифровой экономики.

[1] Различия оценивались с помощью критерия χ2 и z-критерия для сравнения пропорций столбцов с поправкой Бонферонни для множественных сравнений. Приводятся отличия, значимые по крайней мере на 5%-ном уровне.

References:

Antonova G.V., Mirzabalaeva F.I., Bondarchuk A.G. (2020). Problemy trudoustroystva vypusknikov obrazovatelnyh organizatsiy v usloviyakh pandemii koronavirusa [Problems of graduates employment in the context of the coronavirus pandemic]. Russian Journal of Labor Economics. 7 (12). 1249-1268. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.12.111230.

Davydov S.G., Logunova O.S. (2015). Proekt «Indeks tsifrovoy gramotnosti»: metodicheskie eksperimenty [«Digital literacy» project:methodological experiments]. Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie. (41). 120-141. (in Russian).

Denisov D.V. (2018). Ot tsifrovoy gramotnosti k tsifrovoy kompetentnosti [From digital literacy to digital competence] Pedagogical and sociological aspects of education. 38-41. (in Russian).

Gladilina I.P., Kadyrov N.N., Stroganova E.V. (2019). Tsifrovaya gramotnost i tsifrovye kompetentsii kak faktor professionalnogo uspekha [Digital literacy and digital competencies as a factor of professional success]. Innovation and Investment. (5). 62-64. (in Russian).

Lopatina M.V., Leonova L.A., Travkin P.V., Roschin S.Yu., Rudakov V.N. (2020). Vypuskniki srednego professionalnogo i vysshego obrazovaniya na rossiyskom rynke truda [Graduates of secondary vocational and higher education in the Russian labor market] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Nestik T.A., Soldatova G.U. (2016). Osnovnye modeli tsifrovoy kompetentnosti [Basic models of digital competence]. Nauka. Kultura. Obschestvo. (1). 107-119. (in Russian).

Samorodova E.M. (2022). Vzaimosvyaz tsifrovizatsii obshchestvennoy zhizni, natsionalnogo chelovecheskogo kapitala i sotsialno-ekonomicheskogo blagopoluchiya: rezultaty korrelyatsionnogo analiza [Interrelation of digitalization of public life, national human capital and socio-economic well-being: correlation analysis results]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (1). 25-44. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.1.114240.

Skosyreva N.D., Zinich A.V., Revyakina Yu.N., Vasyukova M.V., Kuznetsova O.Z., Avlasovich E.M. (2020). Professionalnoe samoopredelenie molodezhi sravnitelnyy analiz (1990-2020 gg.) [Professional self-determination of youth (comparative analysis 1990-2020)]. World of Science, Culture and Education. (5(84)). 247-250. (in Russian). doi: 10.24411/1991-5497-2020-00949.

Soldatova G.U. i dr. (2013). Tsifrovaya kompetentnost rossiyskikh podrostkov i roditeley: rezultaty vserossiyskogo issledovaniya [Digital competence of Russian teenagers and parents: results of an all-Russian study] M.: Fond Razvitiya Internet. (in Russian).

Soldatova G.U., Rasskazova E.I. (2016). Modeli tsifrovoy kompetentnosti i deyatelnost rossiyskikh podrostkov onlayn [Models of digital competence and online activity of Russian adolescents]. National Psychological Journal. (2(22)). 50-60. (in Russian). doi: 10.11621/npj.2016.0205.

Volkova I.A., Kozlova O.A., Petrova V.S. (2021). Ispolzovanie Big Data v ekonomike i upravlenii: podkhody, problemy i ikh reshenie [Big Data in economics and management: approaches, problems and their solutions] Modern programming. 304-308. (in Russian). doi: 10.36906/AP-2020/60.

Страница обновлена: 25.04.2025 в 22:13:24

Russia

Russia