Portfolio profile on youth policy in the Priority 2030 strategic academic leadership program

Ostrovkin D.L.1![]() , Sandler D.G.2

, Sandler D.G.2![]()

1 Уральский государственный лесотехнический университет, Russia

2 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Russia

Download PDF | Downloads: 44 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49846466

Cited: 1 by 30.01.2024

Abstract:

The results of a study of the universities' activities in the formation of youth policy within the framework of the Priority 2030 strategic academic leadership program are presented in the article. The study included an assessment of more than 100 university development programs of participants and candidates for participation in the Priority 2030 program for reflection in strategic projects of the main directions of state youth policy in the Russian Federation.

The main directions of the state youth policy implemented in leading universities, as well as typical projects in the field of university youth policy are identified.

A number of recommendations aimed at strengthening the contribution of universities to the socio-economic development of the country in accordance with the national development goals of Russia have been developed. The results of the comprehensive analysis can be used by participants of the Priority 2030 program and universities that plan to participate in the program, as well as by the expert community involved in research on the development of Russian education.

Keywords: Priority 2030, youth policy, university, academic leadership, university performance indicators, university development programs, project portfolio

JEL-classification: I23, I26, J13

Введение. В соответствии с целями, обозначенными в национальном проекте «Образование» Россия должна стать одним из лидеров среди стран по качеству образования, что, в свою очередь, обеспечит глобальную конкурентоспособность [1]. Для реализации данной задачи в последнее десятилетие были запущены ряд программ, с помощью которых проводилась модернизация и трансформация в университетской среде. Среди наиболее значимых в хорологическом порядке отменим те, которые уже завершили свою реализацию: создание сети федеральных университетов (ПП РФ №716), развитие национальных исследовательский университетов (ПП РФ №550), программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов (Проект «5-100») (ПП РФ №211), формирование опорных университетов (ПП РФ №811). Кроме того, продолжается реализация программы по созданию научных центров мирового уровня (ПП РФ №538) и научно-образовательных центров мирового уровня (ПП РФ №537).

Но наиболее значима для развития высшего образования в России программа государственной поддержки российских вузов «Приоритет–2030», инициированная Министерством науки и высшего образования (Постановление Правительства РФ от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Программа)). Главная цель Программы – формирование большой группы российских университетов, которые должны внести существенный вклад в научно-технологическое лидерство России в мире и сыграть важную роль в региональном и отраслевом развитии, в том числе в обеспечении кадрами приоритетных направлений науки и технологий, отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, реализация Программы будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г., в том числе обеспечение её присутствия в числе десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок [2].

В конкурсе Программы приняли участие 196 вузов. Победителями стали 106 вузов (из них пять творческих), 15 кандидатов на участие в программе, представляющих все федеральные округа России. Часть вузов стали победителями специального этапа Программы (следующей части конкурса): 18 университетов по треку «Исследовательское лидерство» и 28 университетов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство».

Отличительной особенностью Программы является то, что по результатам ежегодного анализа и рассмотрения промежуточных результатов реализации программ развития университетов, предполагается ротация вузов, исключением не являются даже участники двух выше упомянутых треков. В связи с этим, особенно важным является комплексный анализ факторов, позволивших университетам стать участниками Программы. В свою очередь это является востребованным и для вузов, которые только стремиться принять участие в программе в будущем.

В настоящий момент фокус авторов, исследующих практики Программы, сосредоточен на образовательной, научно-исследовательской, международной и финансовой деятельности, а также участии в предыдущих основных стратегических инициативах российского высшего образования [3, 4, 5]. Однако новшеством данной Программы является то, что впервые в планах по достижению целевой модели политики университета в основных направлениях деятельности выделен отдельный раздел с молодежной политикой. В его рамках предполагается реализация амбициозных творческих и социально-гуманитарных проектов.

Вместе с тем, опыт реализации молодежной политики в контексте достижения академического лидерства пока малоизучен. В связи с чем, актуальность данной статьи заключается в устранении данного пробела за счет анализа проектов реализации молодежной политики в ведущих отечественных университетах (победителей и кандидатов программы «Приоритет-2030»), выявлении наиболее распространенных проектов в исследуемой группе, а также составление конкретных рекомендаций по реализации молодежной политики с учетом задач академического лидерства. Предусмотренная ротация участников и возможная коррекция программ усиливает актуальность рекомендаций по совершенствованию программ, в т.ч. в части молодежной политики, как для вузов-участников программы «Приоритет-2030», так и вузов, предполагающих участие в Программе.

Научная новизна исследования состоит в том, что авторы впервые в научной литературе предприняли попытку провести сопоставительный анализ содержания программ развития вузов, участников проекта «Приоритет-2030» и ключевых направления государственной молодежной политики, а также определения профиля портфеля, в части проектов и мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.

Авторами была сформулирована исследовательская цель, которая заключается в выявлении профиля портфеля основных проектов по направлению молодежной политики среди вузов, ставших победителями и претендентами на участие в Программе «Приоритет – 2030».

Анализ литературы. На сегодняшний день в исследовательской литературе отечественными авторами накоплена достаточно обширная база по вопросам реализации государственной молодежной политики. В результате поискового запроса по теме «молодежная политика» в электронной системе Elibrary платформа предлагает несколько сотен статей по данной тематике, где в названии, либо в ключевых словах встречается это словосочетание. Однако подавляющее большинство авторов рассматривают государственную молодежную политику в контексте реализации ее на федеративном, либо региональном уровне, разбирают ее понятие, изучают субъекты и факторы формирования.

Например, комплексный взгляд на молодежь, как на отдельную социально-демографическую группу, представлен в коллективной монографии, в которой авторы провели анализ теоретической и законодательной базы, организационно-правовых аспектов, а также тенденций, которые проявляются в молодежной среде в российском обществе [6]. Тема реализации государственной молодежной политики в РФ на современном этапе, а также оценка положения молодежи в современном обществе и пути формирования ее самобытной идентичности представлена в работе [7]. Исторический взгляд на проблему зарождения и становления молодежной политики рассмотрен в [8, 9].

Отметим, что исследователи справедливо указывают, что на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов в реализации государственной молодежной политики и призывают к поиску их решения. Среди которых: частая смена управленческих структур, разнородность общественных объединений и организаций в этой области за последние десятилетия, несовершенство органов управления [10, 11].

При этом, большинство исследователей едины в своих выводах о том, что молодежный ресурс является одним из главных драйверов на пути решения модернизационных задач внутри российского общества [12, 13].

Однако в нашем исследовании необходимо проанализировать влияние молодежной политики в сфере высшего образования и модернизации университетов. В этом отношении все немногочисленные публикации можно условно поделить на две группы: авторы, которые сосредотачиваются на опыте реализации молодежной политики в конкретном университете и исследователи, сделавшие комплексный обзор анализа программ и проектов в области молодежной политики в организациях высшего образования.

В рамках первого подхода отметим работу, в которой на примере Альметьевского государственного нефтяного институт Р.М. Рахимова раскрыла цель и понятие эффективности молодежной политики в вузе, которая, по мнению автора, заключается в создании «оптимального соотношения социальных и социализационных норм в установках и жизненных проектах студентов» [14]. К сожалению, автор не раскрывает данные понятия, не вводит конкретные показатели, каким образом возможно замерить это соотношение.

М.Ю. Серова описала структуру, направления деятельности и проводимые мероприятия Санкт-Петербургского государственного экономического университета [15]. Однако от простого перечисления мероприятий, форумов и конкурсов, автор не перешла к главному: каким образом данные инициативы влияют на развитие вуза? Анализ молодежной политики на примере Казанского национального исследовательского технологического университета представлены в работе Л.Н Абуталиповой и Н.И. Суляева [16]. В этой же парадигме работа О.Л. Назарова, И.А. Ройтштейн, которые изложили в своем исследовании деятельность Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Однако ценность данной статьи заключается в том, что авторы впервые обратили внимание на то, что молодежная политика направлена не только на студентов, но и сотрудников вуза [17].

В. Д. Кривоногова провела анализ не только молодежной политики в Курганском государственном университете, но важным аспектом данной работы является то, что автор провел социологическое исследование, которое показало, что лишь 34% обучающихся являются непосредственными участниками внеучебных мероприятий, а 52% имеют достаточно низкую личную мотивацию в организации мероприятий [18].

Среди редких работ, принадлежащих ко второй группе, отметим исследование, посвящённое мониторингу эффективности реализуемых программ и проектов в области молодежной политики в российских вузах [19]. В последующих работах, авторы, на основе анализа данных за 2016–2017 гг. выводят индикаторы оценки эффективности молодежной политики университета. Ценность данной работы составляет авторская система показателей, с помощью которых, по мнению исследователей, представляется возможным проследить результативность деятельности в данной сфере [20].

Таким образом, анализ литературы показал, что исторический, нормативно-правовой опыт реализации государственной молодежной политики является предметом пристального внимания исследователей. Сформирован серьезный исследовательский фундамент молодежной политики, имеющий важное теоретическое и практическое значение. Однако аспекты приложения молодежной политики в вузах как части программы развития университета направленной на достижение всего комплекса стратегических целей изучены абсолютно недостаточно. При этом мы имеем огромное поле для исследования, учитывая, что в настоящее время число обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 4 068.3 тыс. чел, а количество университетов – 724 [21].

Методология проведённого исследования. С точки зрения методических подходов и понятийного аппарата, мы опирались как на работы вышеприведенных авторов, так и на результаты исследований, посвященных различным аспектам реализации программ развития и повышения конкурентоспособности вузов и абсолютно разделяем точку зрения, что «понятие конкурентоспособности, как экономическая категория, используется для описания всех видов и сфер деятельности» [22]. Однако, исследования посвященные программам развития и конкурентоспособности университетов, даже затрагивающие максимально широкий круг факторов развития университетов, не затрагивают вопросы молодежной политики [23].

В части эмпирической базы при выполнении исследования использовались открытые данные портала Программы «Приоритет 2030» (https://priority2030.ru), раздел – аналитика программы, где представлены программы развития всех вузов, ставших победителями и претендентами на участие (всего 121 университет). Данный сайт осуществляет публикацию организационно-технических, информационных, методических, экспертно-аналитических материалов Программы.

В нашем исследовании основой методологического подхода стал сопоставительный анализ ключевых направления государственной молодежной политики и содержание программ развития университетов, ставших победителями и кандидатами на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», в части инициатив и мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.

Анализ портфеля проектов по молодежной политике производился в рамках системного и комплексного подхода, который позволил рассмотреть программы развития вузов и набор инициатив университетов, а также дал возможность исследовать состав и структуру предлагаемых проектов.

Использованные методы анализа обеспечили наглядность итоговых результатов: они демонстрирует направления, наиболее востребованные вузами в программах развития, выраженно показывают профиль реализуемых проектов и «точки роста» в отношении модернизации основных сфер молодежной политики в вузах.

Результаты исследования. Сферу молодежной политики в настоящий момент регламентирует Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [24].

Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации. В соответствии со статьёй 6 определены основные направления реализации молодежной политики. В данный раздел вошли 21 направление. Однако для удобства авторы данной статьи объединили эти направления в 11 укрепленных групп. Таким образом, были определены ключевые приоритеты и направления молодежной политики, которые представлены в таблице 1.

Таб. 1. Основные направления государственной молодежной политики

|

№

|

Направление

деятельности молодежной политики |

Характеристика

направления |

|

1

|

Студенческие

инициативы

|

Популяризация

студенческих клубов, студенческого самоуправления, студенческих отрядов.

|

|

2

|

Добровольчество

|

Экологическое,

событийное, инклюзивное, культурно-просветительское, патриотическое,

медицинское добровольчество и волонтерство в чрезвычайных ситуациях.

|

|

3

|

Развитие

социальных лифтов и предпринимательства

|

Мероприятия,

направленные на развитие Soft-Skills навыков, содействие в трудоустройстве,

профориентация молодежи, наставничество, предпринимательство.

|

|

4

|

Творческая

и культурно-досуговая деятельность

|

Архитектура,

дизайн, урбанистика, литература, театр, кино, музыка, хореография,

художественное творчество.

|

|

5

|

Патриотическое

воспитание

|

Гражданско-патриотическое

воспитание молодежи, сохранение традиционной культуры народов страны,

сохранение исторической памяти, поисковое движение.

|

|

6

|

Спорт,

ЗОЖ, туризм

|

Продвижение

здорового образа жизни в молодежной среде, развитие физической культуры и

спорта, развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения.

|

|

7

|

Профилактика

негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие

|

Содействие

укреплению межконфессионального и межнационального согласия в молодежной

среде, противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде,

профилактика и противодействие экстремизму.

|

|

8

|

Укрепление

семейных ценностей

|

Семейные

ценности среди молодежи, поддержка и развитие семейных мероприятий.

|

|

9

|

Молодежные

медиа

|

Создание

и проведение медиашкол, развитие молодежных СМИ и образовательных блогов,

создание теле/радиопередач и каналов.

|

|

10

|

Социальная

поддержка молодежи

|

Разработка

эффективных мер социальной защищенности молодежи, а также поддержка молодых

граждан, из числа особо незащищенных или оказавшихся в трудной жизненной

ситуации.

|

|

11

|

Вовлечение

молодежи в научную деятельность

|

Формирование

навыков по выполнению научно-исследовательских работ, продвижение мер

поддержки студенческих научных обществ, молодых ученых и аспирантов.

|

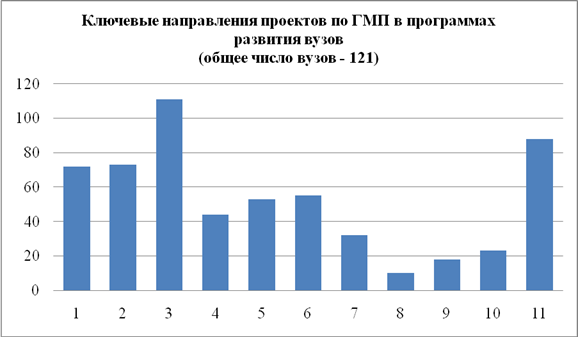

Как уже было сказано выше, для исследования из программ развития вузов был подвергнут анализу раздел молодежной политики, на предмет выявления стратегических направлений в данной сфере. Авторы, путем сопоставления стратегических инициатив вузов и направлений государственной молодежной политики проследили наличие или отсутствие проектов по этим направлениям в программах развития университетов. В результате, нами были определены ключевые направления проектов реализации молодежной политики, реализуемых в ведущих вузах, а также представлены проекты, в рамках молодежной политики, которые являются типичными для данной области. Показатели наличия проектов по основным направлениям государственной молодежной политики представлены на рисунке 1 (номер на рисунке соответствует номеру ключевых приоритетов и направлений молодежной политики).

Рис. 1. Наличие проектов по ключевым направлениям молодежной политики в исследуемых университетах

Источник: составлено авторами.

На рис. 1 видно, что безусловным лидером является направление, связанное с внедрением Soft-Skills навыков, молодежным предпринимательством и созданием условий для дополнительной профессиональной самореализации (проекты по данному направлению представлены в программа 91,7% вузов). Лидирующие позиции занимает также направление молодежной науки, в частности: развитие сети студенческих научных обществ, создание стартап-студий, развитие системы поддержки молодых ученых (72,7%).

Далее по распространению в программах развития расположились проекты, связанные со сферой студенческого самоуправления, студенческих инициатив и волонтерство (по 60,3% каждое направление). Ниже среднего показали результаты направления, относящиеся к культурно-творческим инициативам (36,3%), спорту и здоровому образу жизни (45,4%), а также патриотическому воспитанию молодежи (43,8%).

В соответствии с рис. 1 можно сделать вывод, что наименее востребованными среди вузовского сообщества являются направления, связанные с социальной политикой и развитием молодежных медиа ресурсов. Лишь 8% из исследуемых вузов отметили проекты, связанные с поддержкой молодых семей и укреплением семейных ценностей, а 19% вузов – проекты, относящиеся к социальной поддержке молодежи и молодых людей. Не пользуются популярностью и направление объединенное целью развивать молодежные СМИ, блоги и видеоблоги (15%).

С учетом полученных результатов можно сделать вывод о том, что не все вузы учли тот факт, что программы развития университетов должны быть направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, такие как:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых [25].

Несмотря на существующее разнообразие направлений реализации молодежной политики в вузах, авторами были выделены наиболее общие проекты, которые во многом повторяются и присутствуют в наибольшем количестве в университетах. Данные представлены в таблице 2.

Таб. 2. Типичные проекты реализации молодежной политики в вузе

|

Название

проекта

|

Краткое

описание проекта

|

|

Развитие

молодёжной науки

|

В

рамках данного проекта акцент вузов сделан на обеспечение поддержки программ

деятельности советов молодых ученых и студенческих научных обществ в образовательных

организациях, содействие укреплению и развитию международных связей молодых

ученых и специалистов. Часть университетов считает «прорывными» создание

студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов, направленных на обеспечения

условий для развития научно-технического творчества и инновационной деятельности

молодежи.

|

|

Университетское

технологическое предпринимательство

|

Проект

предполагает создание стартап-студий, которые должны стать «фабрикой»,

ориентированной на быструю проверку бизней-идей и массовое «производство»

новых компаний. Стартап-студия формирует бизнес-гипотезы, апробирует продукт,

осуществляет стартовые инвестиции.

|

|

Развитие

лидерских качеств и мягких навыков у молодежи

|

Проект

нацелен на формирование на базе вуза «Центров лидерства», которые формируют лидерские

компетенций и развитие «мягких навыков», а также цифровых компетенций

студентов.

|

|

Поддержка

волонтерской деятельности, молодежных общественных объединений

|

Большинство

университетов сходится во мнение, что в настоящий момент необходимо создание

единого волонтерского центра образовательной организации, интеграция в

федеральные проекты (например, в платформу Национальной лиги студенческих

клубов). Приоритетными направлениями становится поддержка студенческих экологических

инициатив, проектов по экологическому просвещению населения.

|

|

Центр

развития карьеры молодежи

|

Проект

предполагает создание системы сопровождения и консультирования студентов по

вопросам трудоустройства и профессионального карьерного роста в условиях

цифровой экономики. Такой проект нацелен на создание «биржи компетенций»,

обеспечивающих развитие активности молодежи и способствующих трудоустройству

студентов во время обучения.

|

|

Студенческое

самоуправление

|

В

рамках проекта проходит содействие разностороннему и своевременному развитию

молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации,

самореализации личности путем включения в вопросы организации жизнедеятельности

образовательной организации и коллегиальные органы управления университета.

|

На базе проведенного анализа исследуемых вузов нам удалось составить среднестатистическую модель соотношения направлений реализации молодежной политики в образовательной организации, которая представлена на рис. 2.

Рис. 2. Доминантное соотношение направлений деятельности в рамках молодежной политики

Источник: составлено авторами.

Если предположить, что университет, в том или ином виде реализует все направления государственной молодежной политики, то построенная модель, по нашему мнению, может судить о трудозатратах и внимании вузов к определенным направлениям деятельности. В соответствии с построенным рисунком 2 видно, что в настоящий момент имеет место диспропорции по реализации молодежной политики в университетах. Так, почти пятую часть от всех проектов вуза представляют инициативы, связанные с развитием «гибких навыков», надпрофессиональных компетенций. 15% – проекты, направленные на развитие молодежной науки, 13% и 12% соответственно – студенческие инициативы и волонтерство. Следуя данному принципу, можно сделать вывод, что наименее распространены в вузах события, связанные с укрепление семейных ценностей (2%), молодежных медиа (3%) и социальная поддержка молодежи (4%).

В целом проведённый анализ и построенная модель позволила сформировать ряд значимых рекомендаций в области реализации молодежной политики в вузе:

- Необходимо более сбалансированное составление программы развития молодежной политики в университете. Для этого рекомендуется составлять долговременную концепцию реализации молодежной политики в образовательной организации, которая позволит учесть все направления в данной сфере, создать «пул проектов» с целевыми показателями.

- Особое внимание необходимо уделить сегодня направлениям, связанным с социальной поддержкой молодежи. К примеру, в настоящее время экспертное сообщество солидарно, что молодым ученым наряду с необходимость повышения заработной платы и содействия в получении ученых степеней, необходимо предоставлять хотя бы минимальные условия для решения бытовых проблем и возможностей карьерного роста [26].

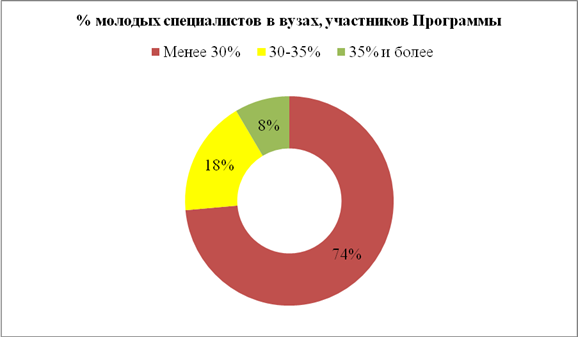

Внедрение эффективных мер социальной поддержки молодежи непосредственным образом может повлиять на выполнение показателей национального проекта «Наука и университеты». Так, в паспорте проекта определено, что доля профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) в возрасте до 39 лет в общей численности ППС должна составить в 2022 г. – 30%, а в 2030 – 35% [27]. Однако, как показывают данные мониторинга деятельности вузов, данный показатель большинством университетов, входящих в программу «Приоритет 2030», не выполняется (рис. 3).

Рис. 3. Доля ППС в возрасте до 39 лет в общей численности ППС

Источник: Сайт https://monitoring.miccedu.ru. Подсчитано и составлено авторами.

- Учитывая актуальную международную и внешнеполитическую обстановку следует более пристальный аспект уделить проектам, направленным на предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи, а также проектам, которые направлены на формирование гражданской идентичности и патриотическое воспитание молодежи и тиражированию и популяризацию данных направлений через студенческие медиа-ресурсы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Требуется формирование и реализация пула современных, сквозных и востребованных проектов для самореализации молодежи, в том числе путем развития непрерывной сквозной системы поддержки не только обучающихся, но и выпускников университета в области профессионального становления на фоне высокой потребности в профессиональной самореализации.

Заключение. Проведённое комплексное исследование программ стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» определило профиль портфеля проектов в контексте реализации молодежной политики. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день наметился переход от наличия простого количества проводимых мероприятий к качественным и измеримым проектам, а наличие грамотно выстроенных проектов по молодежной политике может стать реальным стимулом в развитии вуза.

Вместе с тем вузы, являясь основными центрами реализации молодежной политики, содействуют через свои программы развития университета увеличению вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, что напрямую указано в задачах программы «Приоритет-2030». Поэтому при планировании молодежной политики в университете предлагается уделить внимание разработке целевой концепции молодежной политики непосредственно в вузе, с учетом поставленных государством стратегических целей развития молодежи. В связи с чем, необходимо более четко обозначать, критерии оценки, планируемые результаты деятельности, которые позволят подобрать наиболее оптимальные средства для их достижения.

Дальнейшего исследования требует взаимосвязь результативности университетов в реализации программ развития и состава проектов и мероприятий молодежной политики вуза, с учетом изменившейся геополитической обстановки и хода реализации программы Приоритет 2030; необходимо научное обобщение новых практик, формируемых в рамках программы стратегического академического лидерства.

References:

Molodezhnaya politika v sisteme formirovaniya grazhdanskoy identichnosti sovremennoy molodezhi [Youth policy in the system of formation of civic identity of modern youth] (2018). (in Russian).

Rossiyskaya molodezh: sotsialno-demograficheskiy portret i sistema tsennostey v kontekste mnogonatsionalnoy osnovy rossiyskogo gosudarstva [Russian youth: socio-demographic portrait and value system in the context of the multinational basis of the Russian state] (2017). (in Russian).

Trendy molodezhnoy politiki v zerkale sotsialnyh nauk i tekhnologiy [Trends in youth policy in the mirror of social sciences and technologies] (2018). (in Russian).

Abutalipovoy L.N., Sulyaeva N.I. (2015). Sovremennaya molodezhnaya politika v vuze [Modern youth policy]. Higher education in Russia. (5). 86-90. (in Russian).

Guseva A.I., Kalashnik V.M., Kaminskiy V.I., Kireev S.V. (2022). Analiz deyatelnosti grupp universitetov treka «Territorialnoe i otraslevoe liderstvo» programmy «Prioritet-2030» [Analysis of performance of university groups belonging to “Leadership in the region and/or industry” track of “Priority 2030” program]. Higher education in Russia. (4). 9 – 28. (in Russian).

Guseva A.I., Kalashnik V.M., Kaminskiy V.I., Kireev S.V. (2022). Issledovatelskoe liderstvo programmy «Prioritet-2030»: faktory uspekha [Research leadership of the “Priority 2030” program: success factors]. Higher education in Russia. (1). 42–48. (in Russian).

Kazakova E.O., Kulikov S.P., Novikov S.V. (2017). Molodezhnaya politika vuzov: problemy tselepolaganiya i otsenki rezultatov [Youth policy of universities: problems of goal-setting and evaluation of results]. Humanities, socio-economic and social sciences. (11). 35–39. (in Russian).

Kibanov A.Ya., Lovcheva M.V., Lukyanova T.V. (2012). Realizatsiya molodezhnoy politiki v Rossiyskoy Federatsii [Implementation of youth policy in the Russian Federation] (in Russian).

Krivonogova V. D. (2021). Razvitie molodezhnoy politiki v Kurganskom gosudarstvennom universitete [Development of youth policy in the Kurgan state University] State youth policy: challenges and modern technologies of working with youth. 54–58. (in Russian).

Kulikov S.P., Novikov S.V., Prosvirina N.V., Sorokin A.E. (2018). Monitoring effektivnosti realizuemyh programm i proektov v oblasti molodezhnoy politiki v rossiyskikh obrazovatelnyh organizatsiyakh [Monitoring of effectiveness of implemented programs and projects in the area of the youth policy in Russian educational institutions]. Regional problems of transforming the economy. (10). 76–83. (in Russian).

Merkulov P.A. (2013). Gosudarstvennaya molodezhnaya politika Rossii – istoricheskie etapy formirovaniya [State Youth Policy of Russia: Historical Stages] (in Russian).

Nazarova O.L., Roytshteyn I.A. (2011). Vospitatelnaya rabota i molodezhnaya politika v vuze [Educational work and youth policy: experience of Magnitogorsk State Technical University]. Higher education in Russia. (10). 88–92. (in Russian).

Proshin M.S., Nesterov A.Yu. (2015). Molodezhnaya politika kak instrument formirovaniya sotsialnoy bazy modernizatsii i ukrepleniya stabilnosti Rossii (teoriya, metodologiya, praktika) [Youth policy as a tool for forming the social base of modernization and strengthening the stability of Russia (theory, methodology, practice)] (in Russian).

Rakhimova R.M. (2005). Molodezhnaya politika i sotsialnoe razvitie studentov [Youth policy and social development of students]. Vysshee obrazovanie. (2). 60–66. (in Russian).

Romm T.A., Bogdanova E.V. (2015). Vospitanie. Volonterstvo. Molodezh [Education. Volunteering. Youth] (in Russian).

Saginova O. V., Kondrateva A. A., Iskandaryan R. A., Shipunova T. S. (2019). Pokazateli konkurentosposobnosti v programmakh razvitiya vuzov [Competitiveness indicators in the university development programs]. Herald of the RSUH. Series: economics. management. right. (1). 44–55. (in Russian).

Serova M.Yu. (2011). Molodezhnaya politika v ekonomicheskom universitete [Youth policy of st.petersburg state university of engineering and economics]. Higher education in Russia. (8–9). 112–116. (in Russian).

Shtyhno D.A., Kulapov M.N., Maslennikov V.V., Kalinina I.A., Karasev P.A. (2022). Transformatsiya struktury universiteta v aspekte uchastiya v programme strategicheskogo akademicheskogo liderstva «Prioritet-2030» [Transformation of university structure in the aspect of participation in the program of strategic academic leadership ‘Priority-2030']. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. (3 (123)). 145–157. (in Russian).

Stukalova I.B. (2019). Konkurentosposobnost rossiyskikh universitetov i akademicheskie reytingi [The competitive capacity of Russian universities and academic rankings]. Sovremennoe obrazovanie. (2). 1–7. (in Russian).

Tkachenko V.V. (2010). Istoricheskiy opyt formirovaniya i realizatsii gosudarstvennoy molodezhnoy politiki (1991 - 2009 gody) [Historical experience of formation and implementation of the state youth policy (1991-2009)] (in Russian).

Страница обновлена: 04.05.2025 в 14:01:18

Russia

Russia