The concept of inclusive growth as a mechanism for sustainable development of national economies

Burganov R.T.1![]() , Elshin L.A.2

, Elshin L.A.2![]() , Sharapov A.R.1

, Sharapov A.R.1![]()

1 Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Russia

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 129 | Citations: 4

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49851254

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

The era of globalization, which predetermined the intensification of economic growth through the integration of national and regional economic systems into the global value chain, has formed a number of externalities of both positive and negative order. At the same time, if the positive ones include, for example, the general growth of well–being and the intensification of economic dynamics in developed and developing countries, then the negative ones include, in some cases, trends in the sphere of increasing income inequality, insufficient rates of poverty reduction, which creates risks of social tension on the scale of individual macro and mesolevel economies.

In this regard, traditional approaches to managing socio-economic systems are increasingly being criticized against the backdrop of unfolding discussions about the need to intensify models of inclusive economic development.

A meaningful analysis of this category is carried out in this article. Through the prism of the review and research of Russian and foreign economists of the concept of inclusive economic growth, as well as on the basis of descriptive analysis methods, some characteristics of the Russian model reflecting the key parameters of inclusive development of the socio-economic environment are presented. The obtained estimates allowed the authors not only to justify the need to intensify the inclusive model of the development of the national economic system, but also to propose some mechanisms for its implementation, taking into account the prevailing reality.

Keywords: inclusive economic growth, sustainable development, globalization, systemic transformations, quality of life, national economy

JEL-classification: F01, F63, O11, Q01

Введение

Глобализация мировой экономики, активно развернувшаяся в последние 30 лет, существенным образом внесла корректировки в ориентиры и формы социально-экономического развития. В результате трансформировались финансовые и валютные рынки, получившие мощнейший импульс своего развития, что повлияло на смену модели экономического роста, где значимость капитала стала преобладать над трудом. Эти изменения затронули не только формирующиеся экономические отношения, но и все сферы общественной жизни. Растущая концентрация капитала, либерализация экономической политики, направленная на наращивание государственного долга, протекционистские механизмы поддержки национальных экономических систем и т.п. привели к растущему неравенству как в пространственном, так и в структурном развитии в масштабе отдельных государств. Усиливающееся неравенство стало рассматриваться как «цена» за бурно прогрессирующий экономический рост и модернизацию в условиях глобализации.

Мировой финансовый кризис 2008-2009гг. несколько ослабил эти процессы, однако говорить о том, что сформировавшиеся тренды развернулись вспять в результате этого, абсолютно преждевременно. Национальные правительства, стремясь помочь бизнесу справиться с последствиями мировой экономической турбулентности, приняли меры жесткой экономии и сконцентрировали большинство усилий на спасение экономики. В этих условиях меры стимулирования экономического роста оказались в приоритетном фокусе государственной политики. В то же время социальная сфера была несколько подорвана и ряд социальных групп общества оказались в уязвимой позиции по отношению к происходящим системным преобразованиям. Ответом на социальное напряжение стало развитие антиглобалисткого движения, что вылилось в систематические демонстрации и митинги в странах Европы («желтые жилеты», Brexit, забастовки за изменение климата и т. п.). Более того, в целях минимизации негативных экстерналий, вызванных глобализацией, начали все более активно развязываться «торговые войны», ограничивающие потенциал отдельных экономических систем национального и регионального уровня, что приводило к дискриминации их конкурентных преимуществ и наращиванию пространственного неравенства. В этих условиях мировое сообщество в 2015 году на саммите ООН [1] провозгласило новую повестку развития, основанную на обеспечении целей устойчивого развития, сочетающих экономический рост с необходимостью ликвидации бедности, неравенства в обществе, повышения экологического благополучия, в том числе, и в рамках реализации концепции обеспечения социально-экономического и экологического благополучия будущим поколениям. Выражаясь в современных экономических терминах, в качестве приоритетного направления развития стала постулироваться модель инклюзивного экономического роста, провозглашающая необходимость ликвидации неравенства и максимального вовлечения всех социальных и демографических групп в процесс создания и распределения конечного валового продукта.

Следует констатировать, что проблема неравенства до недавнего времени была достаточно маргинальным направлением в теории экономического роста. Только лишь на рубеже окончания XX столетия ей стали уделять повышенное внимание. Так в 1997 году вышел доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) [2] где впервые этому вопросу было посвящено отдельное внимание. Позже такие международные институты развития, как Всемирный банк (ВБ), Всемирный экономический форум (ВЭФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. также включили данный вопрос в свою рабочую повестку [3, 4, 5]. Наибольший импульс теория инклюзивного экономического роста получила в период мирового кризиса 2008-2009гг., когда вопросы устойчивого экономического развития были крайне акутализированы и возникшие на тот период времени проблемы «обнажили» некоторые аспекты обостряющегося социального неравенства в рамках доминирующего стремления государственной политики к интенсификации экономического роста и сохранения стабильности в экономике. Кульминацией развития теории и практики инклюзивного развития экономики стал вышедший в 2015 году доклад ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [6], где были провозглашены 17 стратегических целей, ряд из которых целенаправленно акцентирует внимание на инклюзивном экономическом росте. К примеру, цель №8 провозглашает позицию о том, что парадигма инклюзивного экономического роста обеспечивает социально-экономический прогресс и повышение качества жизни населения [7].

Кроме того, на что очень важно обратить внимание в контексте исследуемого здесь вопроса, что в стратегической цели № 17 той же Программы [7] отдельным образом обосновывается необходимость перехода в новую систему статистического измерения эффективности социально-экономического развития. Действующая система оценки экономического роста на основе известных агрегированных показателей (ВВП, инвестиции в основной капитал и др.) не способна отразить в полной мере прогресс в области устойчивого, инклюзивного развития. В этой связи сегодня очень активно начинают развиваться методические подходы, обеспечивающие реализацию этой возможности. Солидаризируясь с подходами российских и зарубежных исследователей [8-12], во многом данная позиция обусловлена тем, что валовой внутренний продукт не может в полной мере отразить прогресс социально-экономических трансформаций, включая изменения в качестве жизни, рост экологического благополучия и концентрирует свое внимание исключительно на экономической составляющей. А, к примеру такой показатель, как «ВВП на душу населения» не способен выявить дифференциацию в доходах населения и формирующееся в результате социальное неравенство, а, соответственно, и качество жизни населения – важнейший индикатор эффективности государственной политики.

Основываясь на представленных аспектах, актуализирующих предмет исследования, ключевой целью работы является содержательный анализ факторов и закономерностей, раскрывающих системообразующие параметры инклюзивного экономического роста в РФ. Его реализация позволила не только выявить особенности анализируемых закономерностей, но и предложить ряд направлений в сфере государственной политики, направленных на интенсификацию инклюзивной модели развития национальной экономики.

Основная часть

Возросший интерес к проблеме обеспечения инклюзивной модели развития экономических систем на уровне международных институтов предопределил рост научно-исследовательской активности в этой сфере. В наибольшей степени популяризация теории инклюзивного экономического роста получила в рамках выхода в свет исследований Й. Стиглица [13] и Т. Пикетти [14]. Если говорить о российских исследователях – «пионерах» этого направления экономической теории, то здесь необходимо выделить работы Ибрагимова М.А., Ибрагимовой Г.А., Мингазовой Ю. Г., Новикова А.И. [15-17].

Концепция инклюзивного экономического роста является крайне актуальной и активно реализующейся на государственном уровне и для Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [18] одной из главнейших задач государственной политики является обеспечение условий повышения качества жизни населения в рамках достижения всеобъемлющего экономического роста. Это, в свою очередь, предопределяет дополнительную ответственность на органы государственной власти, поскольку приверженность к интенсификации экономического развития не должна приводить к ухудшению качества жизни населения. В определенной степени санкционные и торговые войны, развернувшиеся в последние несколько лет против РФ со стороны ряда государств, могли бы затруднить провозглашенную концепцию развития. Однако эти ограничения, повлиявшие впоследствии на процессы экономической турбулентности национальной экономики в отдельные периоды времени, никоим образом не затронули государственные приоритеты, и ориентация государственной политики РФ на всеобъемлющий рост провозглашена как главнейшая цель социально-экономического роста как на национальном, так и на региональном уровнях.

По сути, а также выражаясь уже в устоявшихся в экономической литературе терминах, речь идет об инклюзивном экономическом росте, предполагающем соблюдение баланса интересов всех социальных и демографических групп в условиях достижения всеобъемлющего экономического роста. В широком смысле, согласно [19] под инклюзивным экономическим ростом необходимо понимать «бездискриминационное вовлечение в систему социально-экономических отношений всех ее элементов» [19].

Рассматриваемая парадигма формирования модели социально-экономического развития, как было уже отмечено выше, реализуется с тем или иным успехом и в Российской Федерации. Несмотря на очевидные достижения в этой сфере, имеются и отдельные недостатки, не соответствующие некоторым принципам инклюзивной модели развития. Это, к примеру, находит свое выражение в наращивании неравенства в доходах населения на фоне опережающей динамики экономического роста (за исключением кризисных периодов, выраженных в циклическом спаде экономики и обостряющихся аспектах санкционного порядка), некотором увеличении относительной бедности, непропорциональных темпах роста реальных доходов населения относительно динамики ВВП и т. п. Все это формирует риски устойчивого развития социальной сферы, ввиду чего принципы инклюзивного экономического роста сейчас во многом начинают абсолютизироваться как в экспертном, так и научном сообществе.

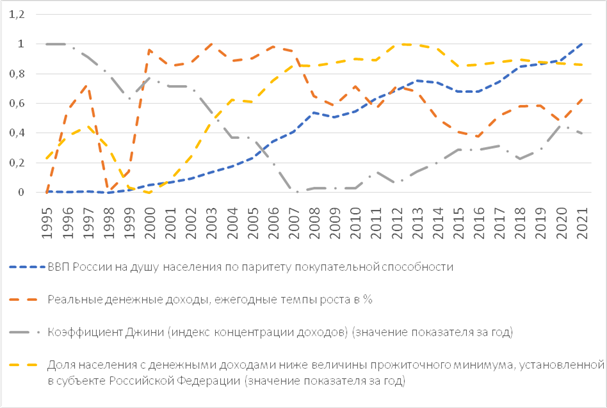

Демонстрацией дисбалансов между экономическим и социально-ориентированным развитием в РФ является наблюдаемые диссонансы в трендах, характеризующих рассматриваемые параметры эффективности. На рисунке 1 представлена их графическая визуализация (разработано по данным ЕМИСС [20]). Предварительно исследуемые временные ряды были пронормированы с целью сопоставимости данных между собой, имеющих различную шкалу измерения и характеризующихся разновекторной позицией эффективности (показатели стимуляторы и дестимуляторы). Как видно из рисунка на фоне динамично набирающего обороты показателя ВВП на душу населения в последние десятилетия, такие индикаторы социальной эффективности, как «Реальные денежные доходы», «Коэффициент Джини» и «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума» проявляют, в целом, отстающие параметры своей эффективности за то же самый период. К примеру, если уйти от нормированных оценок и перейти к натуральным параметрам их измерения, то за обследуемый период (1995-2020гг.) ВВП на душу населения увеличился в 5 раз, в то время как реальные денежные доходы выросли лишь в 2,4 раза, а значение, характеризующее неравенство в распределении доходов между различными группами населения (коэффициент Джини) несколько возросло с 0,387 в 1995 до 0,408 в 2021 году, что свидетельствует о некотором увеличении концентрации доходов за анализируемый период времени (Таблица 1, Рисунок 1).

а) фактические значения (нормирование)

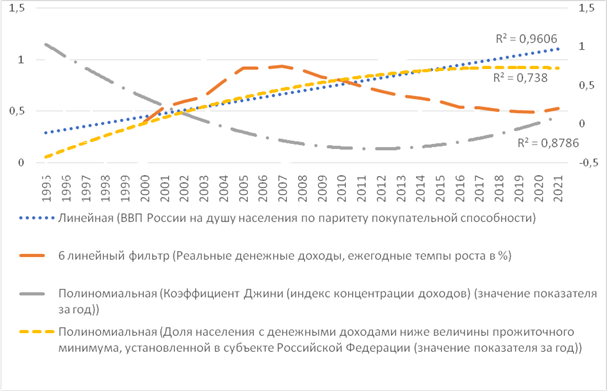

б) Трендовые направления формирования динамических рядов

Рисунок 1 – Экономический рост в РФ на фоне социальных параметров развития, 2000 – 2021гг. (составлено авторами по данным [20])

Таблица 1 – Диссонирующие эффекты в экономическом и социальном развитии РФ за период с 1995 по 2021гг. (составлено авторами по данным ЕМИСС [20])

|

|

1995

|

2000

|

2005

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

2021

|

Прирост: 2021г. к

1995г.

|

|

ВВП России на душу

населения по паритету покупательной способности

|

5 613

|

6 825

|

11 822

|

20 490

|

22 799

|

24 303

|

26 074

|

25 762

|

24 085

|

24 128

|

25 926

|

28 682

|

29 189

|

29 937

|

32 863

|

в 5,9 раз

|

|

Доля населения с денежными

доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте

Российской Федерации (значение показателя за год)

|

24,8

|

29

|

17,8

|

12,5

|

12,7

|

10,7

|

10,8

|

11,3

|

13,4

|

13,2

|

12,9

|

12,6

|

13

|

13,1

|

13,2

|

-47,6%

|

|

Реальные денежные доходы

(накопительным итогом, 1995=100)

|

83,9

|

75,6

|

131,3

|

189,8

|

192

|

203,2

|

212,9

|

211,2

|

203,6

|

194,5

|

194,1

|

197,4

|

201,1

|

198,3

|

204,5

|

в 2,4 раза

|

|

Коэффициент Джини (индекс

концентрации доходов) (значение показателя за год)

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

+5,5%

|

Важно отметить, что подобные диссонирующие процессы между динамикой развития экономики и параметрами эффективности развития социальной сферы характерны не только для РФ, но и для абсолютного большинства развитых стран. К примеру, согласно данным исследования [21], в Великобритании за период с 1979 года реальный ВВП вырос на 106%, в то время как реальные доходы беднейших пяти процентов населения увеличились лишь на 5%. Напротив, у пяти процентов наиболее богатого населения доходы выросли на 146%. В результате значение коэффициента Джини возросло за данный период с 0,26 до 0,39, что достаточно убедительно демонстрирует в определенной степени неэффективность действующих моделей социально-экономического развития, ориентированные во многом на интенсификацию экономической динамики.

В России, вплоть до 2010 года наблюдались в наибольшей степени положительные эффекты в сфере формирования показателей, характеризующих инклюзивные параметры развития. Однако системный мировой кризис 2008-2009гг., обострившаяся ситуация в сфере санкционного давления в 2014 году и проявившиеся структурные проблемы в экономике несколько преломили положительные тренды в рассматриваемой сфере.

Солидаризируясь с позицией ряда российских и зарубежных ученых [16, 17, 21, 22], в качестве системной причины неравномерного развития многих стран в системе соотношения «экономический рост-социальное благополучие», зачастую называют также и переход мировой экономики в начале десятых годов XXI века в новый, шестой технологический уклад. Он существенным образом способствовал трансформации экономических отношений, появлению и развитию новых рынков, реструктуризации процессов, протекающих на рынках труда и т. п.

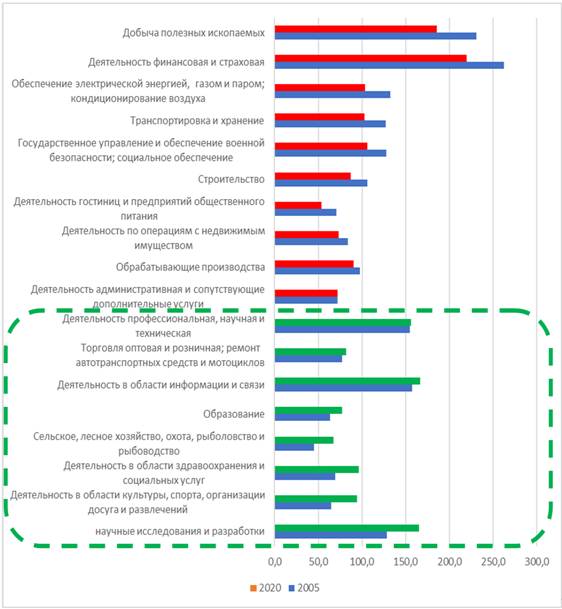

Учитывая глубокую интеграцию экономики РФ в систему мирового разделения труда, протекающие процессы, связанные с научно-технологическим прогрессом, не могли не затронуть процессы пертурбации в национальной экономике и социальной сфере. Глобализация и технологические изменения предопределили переход от индустриального типа развития к постиндустриальному, связанному с активным наращиванием сектора услуг, креативных индустрий, высокотехнологических сфер деятельности в противовес традиционного доминирования производственных секторов экономики. Рынок труда соответствующим образом реагируя, начал предъявлять повышенный спрос на работников с высоким уровнем квалификации, в результате чего стали все более активно проявляться признаки наращивания структурной безработицы и наращивания процессов расхождения в уровне заработной платы между различными сферами экономической деятельности (Таблица 2, Рисунок 2).

Таблица 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности, рублей (в действующих ценах) (составлено авторами по данным [23])

|

Вид экономической деятельности

|

2005

|

2020

|

Соотношение к

среднему уровню заработной платы

|

Рост 2020г. к 2005г.,

%

| |

|

2005

|

2020

| ||||

|

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

|

3841

|

34770

|

44,9

|

67,7

|

905,2

|

|

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений

|

5541

|

48445

|

64,8

|

94,3

|

874,3

|

|

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

|

5927

|

49532

|

69,3

|

96,5

|

835,7

|

|

Научные исследования и разработки

|

10991

|

84973

|

128,5

|

165,5

|

773,1

|

|

Образование

|

5429

|

39563

|

63,5

|

77,0

|

728,7

|

|

Деятельность в области информации и связи

|

13453

|

85648

|

157,3

|

166,8

|

636,6

|

|

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и

мотоциклов

|

6594

|

41867

|

77,1

|

81,5

|

634,9

|

|

Деятельность профессиональная, научная и техническая

|

13260

|

80077

|

155,0

|

155,9

|

603,9

|

|

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные

услуги

|

6153

|

37090

|

71,9

|

72,2

|

602,8

|

|

Обрабатывающие производства

|

8373

|

46521

|

97,9

|

90,6

|

555,6

|

|

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

|

7145

|

37628

|

83,5

|

73,3

|

526,6

|

|

Деятельность финансовая и страховая

|

22460

|

112680

|

262,5

|

219,4

|

501,7

|

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социальное обеспечение

|

10955

|

54496

|

128,1

|

106,1

|

497,5

|

|

Строительство

|

9095

|

44738

|

106,3

|

87,1

|

491,9

|

|

Транспортировка и хранение

|

10898

|

52939

|

127,4

|

103,1

|

485,8

|

|

Добыча полезных ископаемых

|

19746

|

95 359

|

230,8

|

185,7

|

482,9

|

|

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха

|

11328

|

53157

|

132,4

|

103,5

|

469,3

|

|

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

|

6036

|

27632

|

70,6

|

53,8

|

457,8

|

|

Опережающие темпы роста

зарплаты

|

Рисунок 2 – Соотношение уровня заработной платы в высокотехнологических секторах экономики и производственных, индустриальных сферах деятельности, тыс. руб. (составлено авторами по данным [23])

Представленные выше данные (Таблица 2, Рисунок 2) достаточно отчетливо проявляют закономерности в сфере происходящих изменений относительно спроса на рабочую силу в различных секторах национальной экономики в условиях переходного периода. Индустриальные сферы экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика) начинают демонстрировать явные признаки отставания по темпам прироста заработной платы. В то же время сектора экономики, во многом сопряженные со спросом на высококвалифицированные профессии (научные исследования и разработки, государственное управление, деятельность в области информации и связи и др.) проявляют опережающую динамику в росте среднемесячной заработной платы. Кроме того сферы, связанные с креативной деятельностью, также получают существенный импульс роста рассматриваемого показателя.

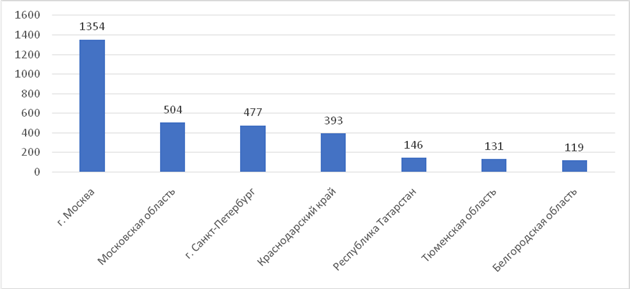

Важно отметить и тот факт, что наращиванию дисбаланса и пространственного неравенства в парадигме инклюзивного развития социально-экономических систем, во многом способствовали процессы межрегиональной и международной миграции рабочей силы под давлением происходящих технологических изменений. Концентрация трудовых ресурсов начала формироваться в крупных агломерациях, где в наибольшей степени развиты научно-технологические рынки и сфера услуг, включая креативные (Рисунок 3). В результате ряд традиционных индустриальных секторов экономики начал испытывать дефицит рабочей силы, как следствие недостаточного эффекта замещения рабочих мест вследствие оттока работников в более маржинальные сектора экономики и регионы сосредоточения высококвалифицированных кадров.

Рисунок 3 – Регионы-лидеры РФ по приросту численности рабочей силы за период с 2005 по 2020гг., прирост в тыс. человек (составлено авторами по данным [23])

Во многом прирост численности рабочей силы в этих субъектах РФ обусловлен высокой концентрацией наукоемких производств и интенсивным наращиванием научно-технологического потенциала как результат существенной ориентации государственной политики на новые технологические треки развития в соответствии с базовыми принципами и ключевыми технологиями шестого технологического уклада.

Вместе с тем важно отметить, что неравенство в пространственном развитии территорий и регионов не является следствием исключительно экономических и технологических факторов. Во многом, данные процессы определяют такие параметры, как инвестиции в образование и профессиональную подготовку, эффективность реализации социальной политики.

Важнейшим проявлением инклюзивного экономического роста является отсутствие или несущественная разница между социальными и демографическими группами по доступу к рынку труда. В этом отношении в России также проявляются некоторые усугубляющиеся эффекты, свидетельствующие о необходимости стимулирования механизмов государственного управления в сфере обеспечения полномасштабной инклюзии общества в систему разделения труда. Имеющие место ограничения к доступу рынка труда некоторых групп населения формируют риски социального напряжения, что, конечно же, предопределяет соответствующие угрозы устойчивого экономического развития.

Представленный экспресс-анализ процессов, характеризующих, по сути, некоторые значимые параметры инклюзивной модели развития национальной социально-экономической системы, демонстрирует некоторые признаки неравномерности, как, в целом, с точки зрения соотношения на макроуровне темпов экономического и социального роста, так и с точки зрения наблюдающихся дисбалансов в пространственно-региональном развитии субъектов РФ. Все это свидетельствует о необходимости на современном этапе дальнейшей интенсификации процессов построения модели инклюзивного экономического роста. В противном случае возникают риски усиления диспропорций как в макроструктурном соотношении процессов устойчивого развития, так и в рамках межрегиональной дифференциации и неравенства.

Следует отметить, что концепция инклюзивного экономического роста предполагает необходимость проведения структурных реформ, призванных обеспечить появление и развитие новых точек и источников роста в соответствии с принципами инклюзивности и социальной сплоченности, обеспечивая справедливое распределение выгод от устойчивого роста. При этом необходимо осознавать, что концепция инклюзивного экономического роста содержит в себе некоторые проблемные точки, которые необходимо в обязательном порядке учитывать при ее реализации. Они заключаются на региональном уровне в том, что некоторые субъекты исключены или недостаточно вовлечены в процесс создания конечного продукта. Это может быть обусловлено как объективными причинами (например структура и потенциал ресурсной базы), так и субъективными, выраженными в институциональных и административных ограничениях, сформировавшихся в регионе. Кроме того, интенсификация инклюзивной модели экономического роста предполагает необходимость проведения структурных реформ, направленных на снятие/локализацию барьеров реверсивного доступа экономических агентов к рынкам как на мезо-, так и на макроуровне. Это позволит во многом расширить возможности всеобъемлющего развития и расширить источники роста, как в экономическом, так и социальном плане. В то же время необходимо учитывать, что вовлечение в создание конечного продукта широких социальных и демографических слоев населения не означает, в чистом виде, что сформирована инклюзивная модель развития. Это, в свою очередь, является некоторым противоречием к содержанию и интерпретации рассматриваемой категории. Данный вывод вытекает из понятия «работающая беднота», означающее, что интегрированность в процесс создания конечных товаров и услуг без учета эффективного механизма вовлечения в процесс извлечения выгод не означает рост качества жизни населения – являющегося важнейшим индикатором инклюзивного развития. Другими словами, наличие стабильной работы и высокий уровень занятости, с одной стороны, свидетельствует о «включении» экономических агентов в систему социально-экономических отношений, а с другой, в случае низкого уровня заработной платы, - свидетельствует об их исключении из процесса распределения создаваемых экономикой благ.

Заключение

Важно еще раз подчеркнуть, что в Российской Федерации существует на уровне федеральных и региональных органов государственной власти признание о необходимости стимулирования модели инклюзивного экономического роста. Это обусловлено во многом пониманием того, что неравенство в социально-экономическом развитии субъектов РФ, усиливающиеся процессы концентрации доходов в крупных мегаполисах и развитых в финансово-промышленном и научно-технологическом отношении регионах, наращивание разрыва в доходах между бедным и богатым населением ведет к негативным социальным последствиям (рост преступности, бедности, ухудшение здоровья, снижение социальной сплоченности и солидарности в обществе, локализация возможностей в реализации талантов) и, как следствие, замедлению производительности труда и снижению экономического роста в целом.

В этой связи интерес со стороны российских экономистов и ученых к теории инклюзивного развития экономики сегодня как никогда приобрел повышенный уровень. Переход от мышления наращивания ВВП, как главенствующего приоритета, к приоритезации в государственной политике концепции процветания всего общества в рамках реализации процессов локализации неравенства (как в межрегиональном, так и структурном плане в масштабах всей национальной экономики), формирования модели развития более инклюзивной и процветающей экономики, сегодня становится важнейшей стратегической целью для абсолютного большинства стран и регионов. И Российская Федерация здесь стоит не только в одном ряду в этом направлении развития с развитыми странами с точки зрения достигнутых успехов, но и по целому ряду направлений выступает в роли мирового лидера в этих преобразованиях.

Настоящую работу следует рассматривать как попытку развития содержательного обеспечения исследования концепции инклюзивного экономического роста. Несомненно, утверждать о том, что полученные оценки и выводы, предложенные в ней контурные решения бездискуссионны было бы не верным. Тем не менее предложенный здесь дескриптивный метод исследования ключевых особенностей инклюзивной модели развития в РФ, способен несколько расширить диапазон содержательной интерпретации и философии теории инклюзивного экономического роста и наметить пути решения актуальных вопросов в сфере обеспечения устойчивого развития национальной экономической системы в условиях новой реальности.

References:

(2016). Preobrazovanie nashego mira: Povestka dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda Rezolyutsiya Generalnoy Assamblei Organizatsii Obedinennyh Natsiy v oblasti razvitiya na period posle 2015 goda, prinyatyy na ee Semidesyatoy sessii (vyderzhki) [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations General Assembly resolution on the post-2015 development agenda adopted at its seventieth session (excerpts)] Bulletin of Environmental Education in Russia. V. 1. No. 79. 21-22. (in Russian).

17 Goals to Transform Our World. Retrieved September 12, 2022, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Osobennosti otsenki inklyuzivnogo rosta na regionalnom urovne (na primere Respubliki Tatarstan) [The specifics of assessing inclusive growth at the regional level (case study of the Republic of Tatarstan)] (2018). (in Russian).

Ali I., Zhuang J. (2007). Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications

Banerjee A. V., Duflo E. (2003). Inequality and Growth: What Can the Data say? Journal of Economic Growth. (8). 267–299.

INCLUSIVE GROWTH of the Eurasian Economic Union Member States: assessments and opportunities. Eurasian Economic Commission United Nations Conference on Trade and Development. Retrieved September 12, 2022, from https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/1e3/Inclusive_growth_in_EAEU_Member.pdf?ysclid=l7uholgxf1756404052

Ianchovichina E., Lundstrom Gable S. (2012). What Is Inclusive Growth?

Ibragimov M.A., Ibragimova G.A. (2017). Inklyuzivnyy ekonomicheskiy rost i strategicheskaya dorozhnaya karta razvitiya natsionalnoy ekonomiki Azerbaydzhana [Inclusive economic growth and a strategic roadmap for the development of Azerbaijan's national economy] Proceedings of the Economic Forum with International Participation. 246-248. (in Russian).

Mingazova Yu. G. (2018). Klyuchevye pokazateli effektivnosti dlya rascheta indeksa inklyuzivnogo razvitiya na regionalnom/munitsipalnom urovne [Key performance indicators for calculating an index of inclusive development at regional/municipal level]. Scientific works of the Center for Advanced Economic studies. (15). 11-16. (in Russian).

Novikov A. I., Vitkina M. K. (2018). Inklyuzivnaya ekonomika i sotsialnaya otvetstvennost v regionakh mira: dilemma ili obshchestvennoe soglasie [Inclusive economy and social responsibility in the regions of the world: dilemma or public consent]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (2). (in Russian).

Novikov A. I., Vitkina M. K. (2018). Inklyuzivnaya ekonomika i sotsialnaya otvetstvennost v regionakh mira: dilemma ili obshchestvennoe soglasie [Inclusive economy and social responsibility in the regions of the world: dilemma or public consent]. Regional economics and management: electronic scientific journal. (2). 1. (in Russian).

OECD (2015). Policy Shaping and Policy Making: The governance of Inclusive Growth. Paris: OECD. Retrieved September 12, 2021, from http://www.oecd.org/governance/ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf

Pakhomova N.V., Rikhter K.K., Malyshkov G.B. (2014). Inklyuzivnyy ustoychivyy rost: prioritety, indikatory, mezhdunarodnyy opyt, potentsial soglasovaniya s modelyu reindustrializatsii [Inclusive sustainable development: priorities, indices, international experience, potential of coordination with reindustrialization model]. Problems of modern economics. (3(51)). 15-24. (in Russian).

Piketty T. (2014). Capital in the Twenty-First Century

Ruth Lupton, Anthony Rafferty and Ceri Hughes Inclusive Growth Analysis UnitUniversity of Manchester. Retrieved August 17, 2022, from https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/mui/igau/IGAU-report-2016-FINAL.pdf

Stiglitz J.E. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future

The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. World Economic Forum. Retrieved October 22, 2021, from WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf

UNCTAD. (1997). Trade and Development Report: Globalization, Distribution and Growth. New York and Geneva: United Nations. Retrieved September 14, 2022, from https://unctad.org/system/files/official-document/tdr1997_en.pdf

World Bank. (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington DC: World Bank. Retrieved from. Retrieved March 04, 2022, from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Страница обновлена: 05.05.2025 в 12:14:03

Russia

Russia