Institutional basis of state industrial innovation policy

Makarov I.N.1,2, Pochepaev I.A.3, Sotnikov N.B.4

1 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Russia

2 Череповецкий государственный университет, Russia

3 Международный Банковский Институт имени Анатолия Собчака, Russia

4 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Russia

Download PDF | Downloads: 14 | Citations: 3

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49551584

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to institutional analysis of industrial and innovation policy in the Russian Federation. The authors consider the system of institutions that form the environment for the implementation of innovation-oriented industrial policy, and the components of the meso-environment of industrial and innovation policy and their causes. The main categories of interests of innovators and business entities conducting innovative activities, introducing innovations into economic practice and ensuring the processes of diffusion of innovations are highlighted. The authors describe the main institutions of the economic life of society, initiating and polarizing the industrial and innovative policy of the state.

Keywords: public policy, innovation, institutions, interests

JEL-classification: O31, O33, L52, O25

Введение

Совокупность институтов и механизмов, оформленных в систему, представляющую собой промышленно-инновационную политику государства, формируется и функционирует в имеющейся среде, которая содержит те или иные стимулы или ограничения. Таким образом, совокупность существующих институтов, как формальных, так и неформальных, сформированных механизмов и используемых инструментов представляет собой институциональное ядро промышленно-инновационной политики.

Важность институциональной составляющей видится в том, что «экономические институты представляют собой определенные общественные решения, имеющие значение в первую очередь в силу их возможных последствий» [12, с. 10] (Radygin, 2007, р. 10). То есть институты определяют правила поведения экономических агентов, что, естественно, относится и к хозяйствующим субъектам промышленности, в том числе и во взаимодействии их с инновационным процессом.

В.Л. Тамбовцев отмечает, что «институт представляет собой совокупность санкционированных правил в единстве с социальным механизмом их защиты» [16, с. 25] (Tambovtsev, 2001, р. 25). А.А. Аузан также акцентирует внимание на наличии «внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила» [2, с. 23] (Auzan, 2006, р. 23).

Соответственно, описанное выше характерно и для формирования мотивации и ограничений в части реализации промышленно-инновационной политики.

Проблематике инновационного промышленного развития в настоящее время уделяется значительное внимание в отечественных экономических исследованиях [1, 3–11, 13–15] (Frolov, 2020, Shirokova, Nazarenko, 2017; Drobot, Makarov, Ivanova, 2017; Drobot, Makarov, Kolesnikov, 2018; Frolov, Kaminchenko, 2019; Makarov, Kolesnikov, Shirokova, Kadilnikova, 2017; Makarov, Ovechkina, 2018; Drobot, Kukina et al., 2019; Nugumanova, 2019; Frolov, Kaminchenko et al., 2020; Belanova, Trubchaninova, 2021; Frolov, Sidorenko, 2019; Frolov, Pavlova, 2019). При этом отдельно необходимо отметить, что рассмотрение данной проблематики происходит как в рамках парадигмы управляемой экономики, чему, в частности, посвящены наши предыдущие работы [4, 5, 7–9] (Drobot, Makarov, Ivanova, 2017; Drobot, Makarov, Kolesnikov, 2018; (Makarov, Kolesnikov, Shirokova, Kadilnikova, 2017; Makarov, Ovechkina, 2018; Drobot, Kukina et al., 2019), так и умеренно-либеральной модели промышленно-инновационной политики, которая также прослеживается в экономических публикациях [3, 10, 11, 13, 15] (Shirokova, Nazarenko, 2017; Nugumanova, 2019; Frolov, Kaminchenko et al., 2020; Belanova, Trubchaninova, 2021; Frolov, Pavlova, 2019).

Целью данной работы является выявление и описание систем институтов, инициирующих, трансформирующих и поляризующих промышленно-инновационную политику государства.

Новизна работы состоит в выявлении связей между особенностями промышленно-инновационной политики государства и конфигурацией институтов хозяйственной жизни общества.

Институты играют значительную роль в экономических отношениях, оказывая влияние на мотивационную составляющую и регулируя взаимоотношения между экономическими агентами, при этом не имеет значения, рассматриваем мы эти отношения в рамках национальной, отраслевой или региональной экономики.

Влияние институтов, оказываемое в том числе и в рамках реализации промышленно-инновационной политики, существенно влияет и на конечные экономические результаты. В результате подобное воздействие институтов обуславливает и наличие мнения о том, что они являются одним из важнейших факторов, лежащих в основе самой возможности экономического роста.

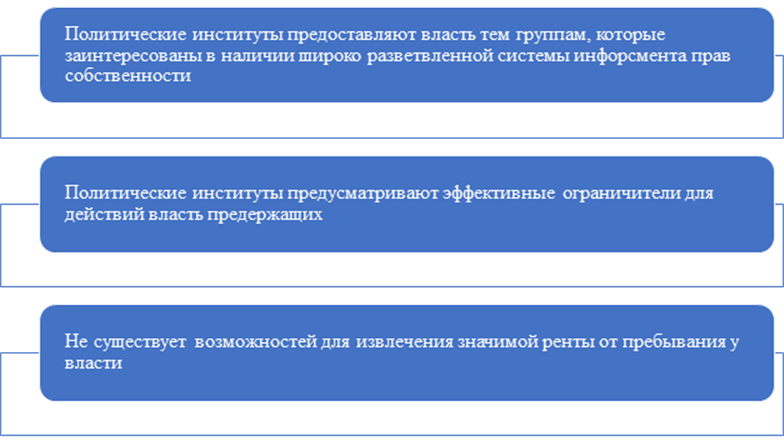

В свою очередь, следует отметить, что возникновение институтов, стимулирующих экономический рост, зависит от определенных качественных характеристик политических институтов (рис. 1).

Рисунок 1. Предпосылки возникновения экономических институтов, стимулирующих интенсивный экономический рост

Источник: сформулировано авторами.

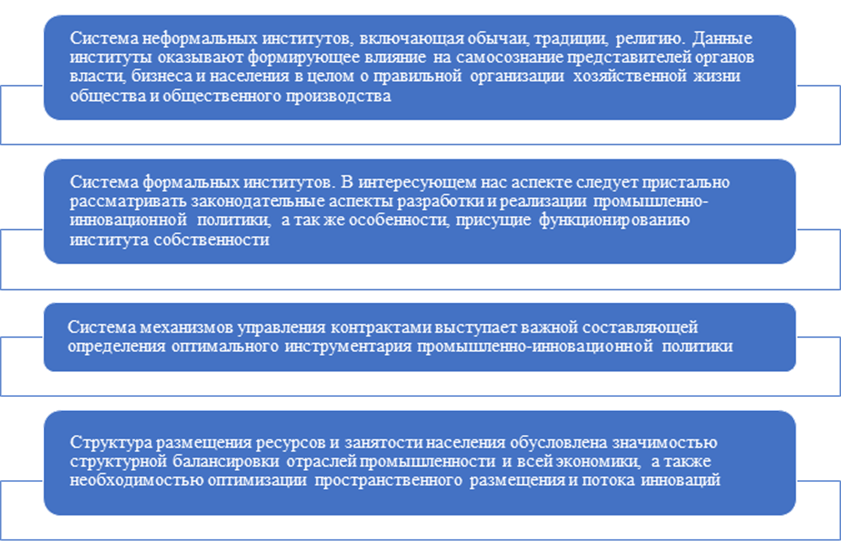

Далее следует рассмотреть уровни, выделяемые О.И. Уильямсоном в структуре системы институтов, оформляющих экономическую политику государства (рис. 2).

Рисунок 2. Система институтов, формирующих среду реализации инновационно ориентированной промышленной политики

Источник: сформулировано авторами.

Важность институциональных соглашений в контексте промышленно-инновационной политики государства определяется и их ролью в системе оптимальных инструментов реализации данной политики, которую подтверждает и опыт соглашений между государством и частными компаниями в Японии, носивших формальный или же неформальный характер.

Возвращаясь к приводимому анализу экономических институтов, оказывающих различное воздействие на процессы разработки и дальнейшей реализации государственной промышленно-инновационной политики, а также систем таких институтов, их структур, рассмотрим модель, представляющую собой укрупненную проекцию институциональной среды функционирования национальной промышленной системы, характеризующую взаимосвязи, имеющие место между формальными и неформальными институтами с учетом присутствующих интересов экономических агентов.

Государственная промышленно-инновационная политика устойчивого развития в своей структуре, как и всякое сложное явление, имеет внешние и внутренние институты. Рассматривая этот вопрос с точки зрения А.Е. Шаститко, внешние институты следует определять как совокупность правил и механизмов, «определяющих доступные формы взаимодействия (конкуренции и кооперации) между организациями как центрами принятия решений», а внутренние – для «обеспечения соблюдения данных правил в рамках организации» [18, с. 30] (Shastitko, 2007, р. 30).

Далее при изучении структуры и уровней институциональной среды, в которой ведут свою деятельность экономические объекты, которые могут быть отнесены к категории сложных, которые оказывают преобразующее воздействие на среду, в том числе отраслевые рынки, создавая условия для реализации трансформационных процессов на них.

При этом основным моментом формирования национальной инновационной системы в промышленном развитии является формирование системы стимулов, регулирующих поведение как непосредственно изобретателей-инноваторов, так и хозяйствующих агентов – производственных предприятий, реализующих инновации в своей хозяйственной деятельности. В модели промышленно-инновационной политики в качестве отображения данной системы стимулов каждому уровню институциональной среды представлены соответствующие формальные и неформальные институты, а также специфика техносреды, представляющая собой совокупность интересов и особенностей технологического характера, свойственных экономическим агентам, осуществляющим взаимодействие в рамках данных уровней среды, в контексте производственных процессов и параметров технологического уклада.

Процессы становления и развития локальной среды связаны с взаимодействиями между хозяйствующими субъектами, которые формируют некое влияние субъектов друг на друга, происходящее в отраслевых или же региональных границах. Такое взаимодействие с партнерами можно представить как внешнее влияние, однако следует отметить, что и сам субъект хозяйствования может оказывать (его внутренняя среда) влияние на процессы становления локальной инновационной среды. В данном случае речь идет о возможности передачи опыта, превращения внутренних стандартов и правил в нормы общеупотребляемые – фактически применительно к инновациям речь идет о генерации и последующей диффузии инновации (например, Дао Toyota).

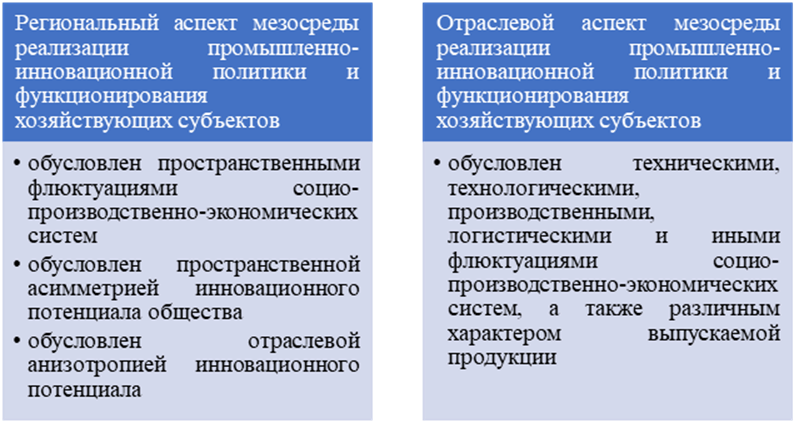

При рассмотрении мезосреды промышленно-инновационной политики выделение ее двух составляющих (рис. 3) обусловлено, с одной стороны, пространственным фактором (региональный аспект), а с другой стороны, характером выпускаемой продукции и производства (отраслевой аспект).

Рисунок 3. Составляющие мезосреды промышленно-инновационной политики и причины, их обуславливающие

Источник: сформулировано авторами.

При рассмотрении институтов внешней среды субъекта производственной и инновационной деятельности в структуре подобных институтов следует вычленить те, которые представляют собой объективно независимо существующие, не поддающиеся воздействию субъекта, но существенно на него влияющие факторы.

С точки зрения системного подхода рыночная экономика представляет собой сложную систему с механизмами саморегуляции и управления, первые из которых не всегда эффективны, в частности и при наличии внешних эффектов, как это и происходит в отраслях промышленности, вторые представляют собой некий добавочный механизм, призванный корректировать несовершенства саморегулирования и в совокупности представляющий собой государственную политику, и в частности промышленно-инновационную политику.

К тем же институтам внешней среды, которые оказывают самое прямое влияние на хозяйствующий субъект, следует отнести те институты, которые К.К. Чарахчян называет институтами хозяйственной жизни общества (ИХЖ), а именно, рассматривая ИХЖ, Чарахчян пишет, что в качестве них позиционируются «такие модели (алгоритмы, стереотипы) проведения экономических агентов, которые способствуют принятию оптимальных или рациональных хозяйственных решений» [17, с. 65] (Charakhchyan, 2005, р. 65). То есть – решений «об использовании благ, созданных при помощи экономических ресурсов» [17, с. 65] (Charakhchyan, 2005, р. 65). Сюда же можно отнести и механизмы процессов контрактации и инфорсмента контрактов.

Следует отметить, что все процессы разработки и дальнейшей реализации промышленно-инновационной политики подвержены влиянию таких институтов. И в качестве основной сложности на данном этапе следует назвать определение и выделение институтов, которые позволяют сформировать эффективное взаимодействие в управленческом аспекте между государством и его промышленной политикой, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой. К.К. Чарахчян в качестве подобных институтов как раз и выделяет институты хозяйственной жизни общества.

Эти институты в контексте промышленно-инновационной политики следует отнести к группе неспецифических институтов, имеющих тем не менее некие особенности и влияющих на функционирование отраслей промышленности.

Заключение

В качестве вывода следует отметить, что любая социально-производственно-экономическая система, для которой характерно осуществление производственной и финансово-хозяйственной деятельности и которая характеризуется наличием экономических агентов, объединенных совокупностью производственных и хозяйственных отношений, будет включать и некий механизм, отвечающий за взаимодействие элементов, определяемых набором правил – характеристиками институциональной среды. При этом, повторимся, основным моментом формирования национальной инновационной системы в промышленном развитии является формирование системы стимулов, регулирующих поведение как непосредственно изобретателей-инноваторов, так и хозяйствующих агентов – производственных предприятий, реализующих инновации в своей хозяйственной деятельности. И здесь одним из наиболее действенных институтов является связанный с обеспечением непосредственной выгоды изобретателя институт личной частной собственности. При этом необходимо отметить, что во многих случаях, когда инновации носят системный характер, существенное значение имеет не только индивидуально-экономический, но и идеологический аспект деятельности инноватора, что также необходимо учитывать при разработке механизмов реализации государственной промышленно-инновационной политики.

References:

Auzan A. (2006). Institutsionalnaya ekonomika: novaya institutsionalnaya ekonomicheskaya teoriya [Institutional economics: the new institutional economic theory] (in Russian).

Belanova N.N., Trubchaninova E.A. (2021). Razvitie konkurentnoy sredy i gosudarstvennaya promyshlennaya politika [The competitive environment development and state industrial policy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). (in Russian).

Charakhchyan K.K. (2005). Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoy ekonomiki: institutsionalnye aspekty [State regulation of the market economy: Institutional aspects] (in Russian).

Drobot E.V., Kukina E.E. i dr. (2019). Nalogovaya politika i proektnoe finansirovanie kak instrumentariy gosudarstvennoy politiki regionalno-otraslevogo razvitiya strany [Tax policy and project financing as a tool of state policy of regional and sectoral development of the country]. Journal of International Economic Affairs. (3). (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. (2017). Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt [Features of state management of the development of strategic industries under economic sanctions: institutional and systemic aspect]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (19). 2769-2786. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.19.38358.

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V. (2018). Promyshlennaya politika i proektnoe upravlenie v kontekste importozameshcheniya: neobkhodimost novoy reindustrializatsii [Industrial policy and project management in the context of import substitution: the need for a new reindustrialization]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (10). 2753-2762. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.10.39503.

Frolov V.G. (2020). Analiz podkhodov k otsenke effektivnosti gosudarstvennyh programm promyshlennoy politiki [Analysis of approaches to evaluating the effectiveness of state industrial policy programs]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (11). (in Russian).

Frolov V.G., Kaminchenko D.I. (2019). Klassifikatsiya usloviy i faktorov formirovaniya innovatsionno-investitsionno sbalansirovannoy promyshlennoy politiki [Classification of conditions and factors of innovation and investment balanced industrial policy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). (in Russian).

Frolov V.G., Kaminchenko D.I. i dr. (2020). Otsenka sistemnyh effektov gosudarstvennyh programm promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Assessment of the systemic effects of state industrial policy programs in the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). (in Russian).

Frolov V.G., Pavlova A.A. (2019). Sistemnye effekty realizatsii innovatsionno-investitsionno sbalansirovannoy promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Systemic effects of implementation of innovation and investment balanced industrial policy in the context of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. (4). (in Russian).

Frolov V.G., Sidorenko Yu.A. (2019). Sbalansirovannost innovatsionno-investitsionnoy promyshlennoy politiki – osnova tsifrovoy ekonomiki [Balance of innovation and investment industrial policy - the basis for the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). (in Russian).

Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Shirokova O.V, Kadilnikova L.V. (2017). Teoretiko-institutsionalnyy bazis formirovaniya sistemy gosudarstvennogo upravleniya protsessom reindustrializatsii ekonomiki: politekonomicheskiy analiz [Theoretical and institutional basis for the formation of public administration system of economic re-industrialization process: political analysis]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (24). 4051-4070. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.24.38681.

Makarov I.N., Ovechkina I.V. (2018). Neobkhodimost formirovaniya planovo-rynochnoy sistemy v usloviyakh strukturnogo disbalansa ekonomiki i sanktsionnogo davleniya [Need for establishment of planning and market system in terms of structural imbalance of the economy and sanctions pressure]. Journal of international economic affairs. 8 (1). 19-24. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.1.38832.

Nugumanova G.R. (2019). Napravleniya sovershenstvovaniya gosudarstvennoy politiki po formirovaniyu innovatsionnoy sistemy v Rossii i za rubezhom [Directions of perfection of state policy on formation of innovative system in Russia and abroad]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). (in Russian).

Radygin A.D. (2007). Vneshnie mekhanizmy korporativnogo upravleniya [External corporate governance mechanisms] (in Russian).

Shastitko A.E. (2007). Ekonomicheskaya teoriya organizatsiy [The economic theory of organisations] (in Russian).

Shirokova O.V., Nazarenko V.S. (2017). Gosudarstvennaya politika importozameshcheniya: predvaritelnye itogi i tendentsii [Public policy of import substitution: preliminary results and trends]. Journal of International Economic Affairs. (4). (in Russian).

Tambovtsev V. L. (2001). Institutsionalnyy rynok kak mekhanizm institutsionalnyh izmeneniy [Institutional market as a mechanism for institutional change]. Social Sciences and Contemporary World. (5). (in Russian).

Страница обновлена: 13.04.2025 в 02:27:09

Russia

Russia