Modern interaction models of government and business

Avtsinova A.A.1, Makarov I.N.1,2, Shirokova O.V.3

1 Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского

2 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт деловой карьеры»

3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), Russia

Download PDF | Downloads: 162 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 8 (August 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49397065

Cited: 2 by 31.03.2023

Abstract:

The article is devoted to the analysis of modern interaction models of government and business. The authors identify and analyze interaction models of government and business in the context of their positive and negative sides. The research purpose is to identify the main parametric characteristics of the government and business interaction, on order to provide their classification and description. The methodology of comparative analysis, scientific abstraction, inductive-deductive method is used. The article is intended for undergraduates and postgraduates of economic universities, as well as other persons interested in the problems of business and government interaction.

Keywords: power, business, interaction, partnership

JEL-classification: L26, M31, M21

Введение

Последние двадцать лет минувшего столетия в Российской Федерации ознаменовались изменением функций государства и его экономической роли. Власть характеризуется большей степенью влиятельности и силы. С одной стороны, «невидимая рука рынка» всё чаще вмешивается во внутренние процессы и коренным образом меняет их. С другой стороны, у государства становится всё больше задач, они усложняются.

Изучение существующих моделей взаимодействия органов власти разных уровней и представителей бизнес-сообщества в данном исследовании представляется необходимым в разрезе их положительных и отрицательных сторон. Особое внимание уделяется отличительным чертам государственно-частного партнерства в России.

Конечно, государство и принятые в этом государстве нормативные правовые акты не могут решить сразу все проблемы бизнеса. Власть располагает большим количеством органов контроля в сферах налогообложения и финансов, но этого не всегда бывает достаточно для воздействия на сознательность предпринимателей и для регулирования их добросовестности. Государство может только поощрять стремление бизнеса к формированию корпоративной культуры и этических принципов, социально ответственного поведения в целом. Ответственность представителей власти перед предпринимательским сообществом может проявляться в том числе в том, что они создают, как уже было сказано выше, приближенные к идеальным условия функционирования конкурентоспособных предприятий [4].

Целью данного исследования является обзор и классификация основных моделей взаимодействия государства и бизнеса в контексте управления социально-экономическими процессами.

Данная классификация выступает в качестве элемента, несущего признаки научной новизны исследования.

Исследованием озвученной проблематики занимались, в частности, следующие экономисты Аликов Ю.А., Дробот Е.В., Гринчель Б.М., Козлова Н.В., Макаров И.Н., и многие другие [1 - 12].

Исследование адресовано исследователям-экономистам, аспирантам и студентам экономических направлений, а также практикам системы государственного управления.

Основная часть

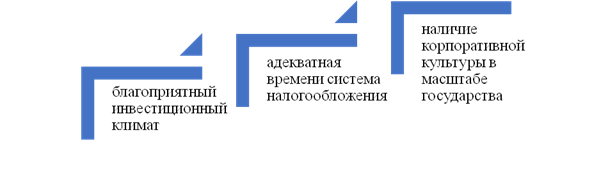

На рисунке 1 представлены слагаемые успеха предприятия, поддерживаемого государством в рамках национальной программы.

Рисунок 1. Слагаемые успеха предприятия

(источник: сформулировано авторами)

Таким образом, предъявление повышенных требований к ответственности бизнеса перед обществом представляется невозможным без положительного подкрепления со стороны власти (это может быть в том числе личный пример). Но пример не должен быть только озвучен. Обязательно закрепление соответствующих положений законодательства. Приветствуется участие не только предпринимателей, но и социально ответственных некоммерческих организаций [2].

Модели взаимодействия выделяют по нескольким критериям:

- условия функционирования;

- характер власти;

- стиль управления;

- управленческие технологии.

В настоящее время выделяются 5 основных моделей взаимодействия власти и бизнеса. Представим их кратко.

1. Теоретическая (идеальная). Описывает взаимодействие бизнеса и представителей власти в условиях, когда ничто не препятствует развитию рынка по установленным законам.

2. Национальная. Отражает основные черты взаимодействия бизнеса и власти, которые складываются в государстве как следствие эволюции реальных практик «строительства» этого государства, а также развития бизнеса и взаимодействия этих двух структур.

3. Нормативная. Рассматривает вышеуказанное взаимодействие как результат следования установленным правилам и нормам.

4. Реальная институциональная. Отражает варианты взаимодействия власти и бизнеса на местах.

5. Партнерская. Подразумевает существование взаимовыгодного обмена ресурсами между двумя и более субъектами.

Существуют еще несколько типологий, например, классификация, получившая распространение в период глобализации. Согласно ей, существуют плюралистическая и неокорпоратистская модели, которые, однако, на практике перенимают черты друг друга.

Основой плюралистической модели взаимодействия государства и бизнес-сообщества является англо-американская традиция, которая сформировалась в контексте некоторых историко-культурных особенностей:

- преобладающий в обществе принцип индивидуализма;

- конкуренция в качестве движущей силы развития государства с точки зрения его экономической активности и международных отношений;

- прибыль как главный показатель эффективности и результативности деятельности;

- государство – внешняя сила, имеющая целью совместное с представителями бизнеса следование выработанным правилам и регулирование конфликтов, а также поддержку отечественных предпринимателей на мировом рынке.

Плюралистическая система предполагает равное участие бизнеса и государства в политическом процессе, как бы парадоксально это ни звучало. Основная часть отношений предпринимателей и властных структур заключается в сделках между политиками и владельцами какого-либо предприятия. В этой системе неизбежно наличие организаций, представляющих коллективные интересы разных групп населения. Но только сама корпорация вправе выбирать, становиться ли ей членом ассоциации.

Корпоратистскую модель также называют неокорпоратистской. Ее контекст выглядит так:

- существование «капитализма кооперации», то есть ориентации на сотрудничество и партнерство разных социальных либо профессиональных групп;

- ориентация в основном на гарантии уровня жизни, уже достигнутого, и предотвращение потерь;

- прибыльность компании – уже не главная цель, а только одно из условий развития бизнеса, если следовать требованиям сложившейся деловой этики;

- конкуренция – важный элемент отношений власти и бизнеса, не исключающий, однако, необходимости и возможности ее ограничения для соблюдения экономических интересов участников событий;

- государство – экономический агент, который разрабатывает правила «игры» и следит за их соблюдением, а также отвечает перед населением по своим социальным обязательствам.

В России многие ученые интересуются работами И. Ивасаки, который занимается вопросами классификации взаимодействия бизнеса и власти. Существует несколько типовых моделей:

а) «Государство порядка». Бизнес в таком государстве жестко контролируется центром, массовая приватизация как механизм урегулирования не рассматривается вовсе.

б) «Государство наказания». Оно только поддерживает рыночные институты и устраняется от механизмов управления компаниями, не принимает меры по предотвращению банкротства.

в) «Государство-спасатель». Предоставляет субъектам свободу действий, но сохраняет право вмешиваться в некоторых ситуациях и предотвращать банкротство, если это необходимо. Несмотря на все плюсы, отсутствие четких ограничений оборачивается ростом коррупционных рисков.

Чирикова Е.А. и Розенков Д.А. проанализировали опыт ряда регионов России и на основе полученных данных разработали собственную классификацию способов взаимодействия бизнеса и общества [13, 14].

1. Модели принуждения и подавления подразумевают наличие административного давления. От бизнеса требуются определенные вложения, которые будут направлены на реализацию социальных проектов и программ, предусмотренных властными структурами. Механизмы приводятся в действие в том числе посредством применения силы административного аппарата и контролирующих структур.

2. Модель патронажа подразумевает, что затраты бизнеса на реализацию вышеупомянутых программ будут компенсированы государством в полном объеме, прежде всего, потому, что у бизнесменов сохранится доступ к ресурсам, контролируемым властью. Сохраняется возможность торга и вольного определения объема поддержки бизнеса.

3. Модель невмешательства. Власти чужды дела бизнеса, она занимает пассивную позицию по отношению к предпринимательству, будь то МСП, социально ответственное предприятие или известная на рынке корпорация.

4. Модель партнерства. Компромисс между предпринимателями и чиновниками. При такой модели представители власти понимают, какова роль бизнеса в развитии общественных отношений, и стремятся к конструктивному сотрудничеству и принятию совместных с предпринимателями решений. Партнерские отношения становятся условием достижения эффекта синергии, при котором все субъекты действуют четко и согласованно, по договоренности и в соответствии хотя бы с примерным планом. Некоторые эксперты считают, что именно она больше всего подходит для России, поскольку принцип общей выгоды как суммы выгоды сторон какого-либо соглашения является близким нашему менталитету.

5. Модель доминирования. Одна сторона может подчиняться другой. В рассматриваемом случае бизнес демонстрирует лояльность государству и взамен получает поддержку (финансовую, административную), преференции, предпочтения.

6. Игнорирование. Властные структуры и бизнес-сообщество не взаимодействуют в привычном понимании этого слова. Такую модель можно назвать переходной: от доминирования к конфронтации и наоборот или от доминирования / конфронтации к эффективному взаимодействию. Государство оказывается, как бы в стороне от происходящего, не мешая и не помогая предпринимателям. Эта модель реализуется, если, например, власть концентрируется на разных экономических и политических проблемах в период кризиса.

7. Конкуренция. Базой является стремление субъекта «опередить» потенциального партнера в плане решения общих для них вопросов. С одной стороны, это конструктивно, с другой – отсутствие диалога неминуемо приводит в тупик. Но иногда конкуренция, организованная рационально, может даже способствовать достижению эффекта синергии.

8. Конфронтация. Предполагаются высокая активность и оживленная динамика отношений, при которой представители власти видят в лице некоторых представителей бизнеса не столько конкурентов, сколько посягателей на общественный порядок, и потому пытаются осложнить их работу.

Исследования показывают: максимально эффективной, по мнению бизнес-сообщества, схемой взаимодействия с ними властных структур является совместная работа по определению приоритетных направлений социальной политики и областей, в которых представители бизнеса принимают участие. Это партнерская модель, которую также называют моделью социальной ответственности. При таком варианте выстраивания отношений каждый субъект имеет собственные ресурсы, возможно, уникальные, способные принести выгоду другой стороне отношений. Список ресурсов государства и бизнеса представлен в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсы органов власти и бизнес-сообщества (источник: сформулировано авторами)

|

Что есть у бизнеса

|

|

Что есть у власти

|

|

Инновационные

Экспертные Финансовые |

РЕСУРСЫ

|

Управленческие

Политические Экономические Информационные |

Обмен этими ресурсами есть не что иное, как основа успешного взаимодействия в рамках модели партнерства. Налицо эффект синергии, при котором свои потребности удовлетворяют не только чиновники и предприниматели, но и граждане.

Партнерство не всегда продолжается без проблем. Не удается избежать столкновения интересов. Властям необходимо обслужить общественные потребности, частному сектору – обеспечить прибыль. Качество услуг, предоставляемых гражданам, должно улучшаться. С другой стороны, прибыль должна расти неуклонно. Тем более важно вести переговоры и обсуждать все спорные моменты.

Можно раскрыть все положительные стороны партнерства для представителей власти и бизнеса [1].

1. Структуры власти, в том числе организация, принимают решения о финансировании важных проектов в сфере услуг, направляют средства на снятие инфраструктурных ограничений, следят за эффективностью не только государственного, но и муниципального управления и своими действиями способствуют улучшению социально-экономического климата территории. Рейтинги соответствующих муниципальных образований улучшаются. Партнерство выступает способом разделения части рисков с муниципальным сектором. При этом объекты инфраструктуры сохраняются в государственной и муниципальной собственности.

2. Представители бизнеса могут расширить границы своей работы, получить право использования налоговых льгот, обрести финансовую поддержку, повысить конкурентоспособность на фоне других участников рынка.

3. Представители гражданского общества могут получить высококачественные товары и услуги в более короткие сроки, а также ознакомиться с информацией о тех товарах и услугах, которые им требуются, и получить, возможно, более качественное обслуживание за те же или меньшие средства.

В целом власть и бизнес, взаимодействуя друг с другом, помогают рынку развиваться, а частной инициативе – получать поддержку. Оптимальное соотношение между государством и предпринимателями на рынке достигается в том числе посредством рационального распределения имеющихся у каждой стороны ресурсов.

В России представители власти инициировали введение принципа социальной ответственности. Это было прогрессивное решение для того времени на конкретной территории. Теперь компании могли быть социально ответственными и нести часть ответственности, которую раньше несло государство. Успех предприятия определялся в том числе объемом его поддержки на рынке.

Несмотря на потерю актуальности в большинстве случаев, остается востребованной лоббистская модель воздействия на органы исполнительной власти региона. Именно она имеет для элиты максимальную ценность. Лоббизм как явление помогает выстроить взаимоотношения с представителями власти посредством оказания влияния на них. Лоббизм – это совокупность действий представителей негосударственных организаций в процессе установления и поддержания контактов с федеральными органами и институтами местного самоуправления. Целью лоббизма является гарантия принятия органами власти решений, которые будут соответствовать интересам определенных социальных групп. Применяя технологии лоббизма, предприниматели стремятся получать льготные кредиты, льготы и лицензии, государственные средства безвозмездно и иные привилегии, которые гипотетически могут способствовать его эффективному и результативному развитию. Но не только представители бизнеса занимаются лоббированием. Представителям власти этот способ получения средств тоже не чужд. Лоббирование может быть легальным и теневым (либо цивилизованным и нелегальным). Первый вид – деятельность государственных и коммерческих структур, направленная на одобрение проектов в чьих-то интересах. В процессе взаимодействия это нормальное явление, при котором представители власти общаются с предпринимателями напрямую или через соответствующие организации. Также участие могут принимать политические партии. А вот нелегальное лоббирование справедливо исключается из пределов правового поля. Только не каждый гражданин и даже не каждый политик может отличить одно понятие от другого. Лоббист просто предлагает клиенту плату за выгодное для того решение вопросов.

Лоббизм может быть международным, ведомственным, отраслевым, но, если учесть федеративное устройство России, следует сделать логичный вывод: региональный лоббизм остается на первом плане. Региональный лоббизм – это влияние на властные структуры со стороны ведущих представителей республик, областей, краев, районов. Возможно лоббирование интересов конкретного региона, что приводит к ущемлению прав других субъектов.

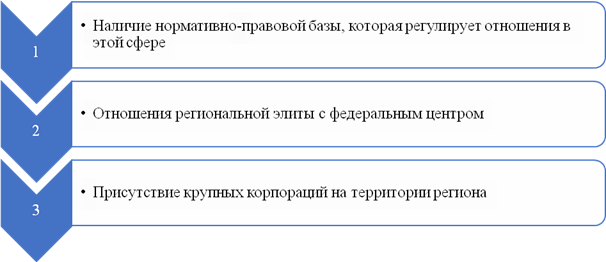

На рисунке 2 представлены факторы, влияющие на выбор технологий лоббистской деятельности.

Рисунок 2. Факторы, которые влияют на выбор технологий лоббизма

(источник: сформулировано авторами)

Как бы то ни было, лоббизм является одной из устоявшихся моделей развития отношений. Вопрос реализации его на практике определяется прочностью общественных связей и готовностью как бизнеса, так и представителей власти к переменам. Но это далеко не единственный вариант выстраивания системы работы представителей разных социальных и экономических групп. Вот почему так важно из многообразия предложения выбрать оптимальное взаимодействие власти с бизнесом.

Заключение

В существующих сложных экономических условиях, обусловленных пандемийной и постпандемийной действительностью в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, модель взаимодействия власти и бизнеса имела явный крен в сторону партнерской модели.

Вместе с тем, необходимо отметить, что социально-экономическая реальность претерпела существенные и стремительные трансформации после начала специальной военной операции. Наиболее вероятно, что в результате данной операции возникнут долговременные социально-экономические последствия, которые потребуют смены доминирующих моделей взаимодействия власти и бизнеса как в нашей стране, так и в мировом масштабе. И эта проблематика должна стать основой для проведения дальнейших исследований эволюции моделей подобного взаимодействия.

References:

Alikov Yu.A. (2018). Vzaimodeystvie gosudarstva i biznesa dlya resheniya problem bednosti, bezrabotitsy, ekologicheskoy i prodovolstvennoy bezopasnosti [Interaction of the state and business for solving problems of poverty, unemployment, environmental and food safety]. Mirovaya ekonomika: problemy bezopasnosti. (2). 5-8. (in Russian).

Chirikova A.E. (2008). Vzaimodeystvie vlasti i biznes v realizatsii sotsialnoy politiki: na poroge peremen [Interaction between government and business in the implementation of social policy: on the threshold of change]. SPERO. Sotsialnaya Politika: Ekspertiza. Rekomendatsii. Obzory. (9). 57-66. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Morozova N.S., Kadilnikova L.V. (2021). Teoreticheskiy bazis formirovaniya sinergeticheskikh effektov mezhotraslevyh proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva innovatsionnogo razvitiya proizvodstva [The theoretical basis of synergetic effects of intersectoral ppp projects for the innovative development of production]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (3). 1093-1104. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.3.113482.

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Nazarenko V.S., Nekrasova E.A., Shirokova O.V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i kvazipartnerskie formy v innovatsionnom razvitii natsionalnoy promyshlennosti: institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and quasi-partner forms in the innovative development of national industry: institutional analysis]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (3). 1135-1150. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.3.113479.

Drobot E.V., Makarov I.N., Manasyan S.M., Nazarenko V.S., Bakhmutskaya V.S. (2020). Malyy i sredniy biznes v Rossii: kak zhit vo vremya i posle krizisa? [Small and medium-sized businesses in Russia: how to live during and after the crisis?]. Creative economy. 14 (10). 2413-2430. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.10.110897.

Grinchel B.M. (2018). Vazhneyshie faktory povysheniya konkurentosposobnosti regionov [The most important factors for improving the competitiveness of regions] SPb.: Evrograd. (in Russian).

Ibragimov G.N.ogly, Adova I.B. (2019). Printsipy vzaimodeystviya biznesa s vneshnimi zainteresovannymi storonami [Principles of business interaction with external stakeholders]. Leadership and management. 6 (3). 209-222. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.3.41016.

Ivanova N.M., Orlov M.A. (2022). Innovatsionnoe razvitie rossiyskogo biznesa v usloviyakh pandemii COVID-19 [Innovative development of Russian business amidst the Covid-19 pandemic]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 771-784. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114559.

Kaydashova A.K., Sizganova E.Yu., Tsvetkov S.A. (2021). Gosudarstvennoe regulirovanie protsessov vzaimodeystviya naseleniya, biznesa i vlasti v usloviyakh sotsialno-ekonomicheskikh krizisov KhKhІ veka [State regulation of the processes of interaction between the population, business and government in the conditions of socio-economic crises of the 21st century]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (3). 657-668. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.3.111645.

Kozlova N.V. (2017). Spetsifika tendentsii vzaimodeystviya gosudarstva i biznesa v sovremennoy Rossii [Specifics of the trend of interaction between the state and business in modern Russia]. Current problems of the humanities and natural sciences. (7-1). 51-54. (in Russian).

Makarov I.N., Shirokova O.V., Kolesnikov V.V. (2018). Formalnye i neformalnye instituty funktsionirovaniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: vzglyad s pozitsii ekonomicheskoy teorii [Formal and informal institutions for public-private partnership functioning: perspectives form economic theory]. Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (1). 77-98. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.1.38755.

Rozenkov D.A. (2007). Upravlenie razvitiem otnosheniy biznesa, obshchestva i gosudarstva v sovremennoy ekonomicheskoy sisteme [Managing the development of relations between business, society and the state in the modern economic system] M.. (in Russian).

Schepakin M.B., Mikhaylova V.M. (2022). Upravlencheskiy dempfer khozyaystvuyushchego subekta sfery uslug v obespechenii ekonomicheskogo rosta biznesa [Business entity managerial damper in the service sector: ensuring economic growth]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (7). 1869-1886. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.7.114942.

Tatosyan E.A. (2017). Primenenie kouchinga kak novoy modeli razvitiya rukovoditeley organov gosudarstvennoy vlasti [Application of coaching as a new model for the growth of heads of public authorities]. Leadership and management. 4 (2). 85-98. (in Russian). doi: 10.18334/lim.4.2.38064.

Страница обновлена: 03.05.2025 в 23:33:51

Russia

Russia