Socio-economic imbalances hindering the growth of innovation activity of Russian agri-food enterprises amidst new global challenges

Osovin M.N.1![]()

1 Институт аграрных проблем ФИЦ СНЦ РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 24 | Citations: 1

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 3 (July-september 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49551687

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

Amidst changes in the foreign trade balance in the world food markets caused by the reduction of economic ties with the Russian Federation, the national agri-food complex acts as the sole guarantor of ensuring food security and independence of our country. In order to minimize global risks and threats that have a negative impact on the Russian economy and increase the efficiency of the agri-food complex, large-scale introduction of innovative technologies and high-tech products into all stages of agricultural production is required. The comparison of the innovative activity level of the agri-food enterprises with organizations of related industries of the Russian economy is carried out. The socio-economic imbalances preventing the transition of agricultural enterprises to a new level of technological development are substantiated. Proposals to expand the list of state support measures subsidizing the agribusiness innovative development and aimed at reducing the import dependence have been prepared.

Keywords: agri-food complex, food systems, innovative development, investment activity, import substitution

JEL-classification: Q13, Q16, Q18

Введение

Сопоставление и анализ основных положений проекта обновленной Стратегии действий Российской Федерации в ВТО, подготовленной в июне текущего года Минэкономразвития РФ, обобщающего доклада «Как заставить продовольственные системы работать во благо людей, планеты и процветания», опубликованного по итогам Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года, доклада ФАО «Повышение жизнестойкости агропродовольственных систем в условиях потрясений и стрессов», аналитического отчета одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний в сфере агротехнологий S2G Venture «10 тенденций, определяющих будущее продуктов питания в 2022 году», а также целого ряда иных программ и докладов, посвященных оценке текущего и построению прогнозов будущего состояния мировой продовольственной системы, позволяют сделать однозначный вывод, что большинство производителей сельскохозяйственной продукции достигли пика своих производственных возможностей, и искать резервы эффективности производительности труда необходимо на поле цифровых решений.

В качестве оперативного реагирования на негативные эффекты сжимающегося предложения на глобальном рынке продовольствия рядом европейских экспертов предлагается расширение площади посевных площадей и возврат к применению пестицидов [9, 12] (Boudt et al., 2022; Varughese, 2021), однако для достижения устойчивости продовольственной системы, повышения надежности и жизнестойкости первичного аграрного производства, скорости его адаптации и восстановления при появлении новых системных вызовов требуются широкомасштабные инновации, которые сокращают издержки на топливо и иные энергоресурсы, способствуют росту урожайности сельскохозяйственных культур, сводя к минимуму негативное воздействие человека на природную экосреду и постепенно приближая мир к построению более устойчивой и безопасной для будущих поколений углеродно-нейтральной продовольственной системы [8, 11] (Mateo-Sagasta, 2018).

Основной целью исследования является обоснование социально-экономических диспропорций, препятствующих росту инновационной активности предприятий агропродовольственного комплекса России в условиях трансформации мировой продовольственной системы. Показана необходимость расширения комплекса мер государственной поддержки, субсидирующих инновационное развитие агропромышленного комплекса и нацеленных на сокращение зависимости сельскохозяйственных предприятий от зарубежных инновационных решений и технологий.

Результаты исследования

Усиление санкционной и контрсанкционной борьбы между Российской Федерацией и рядом западных стран, отказавшихся сотрудничать с российскими поставщиками сельскохозяйственной продукции, привело к росту ажиотажного спроса на мировом рынке продовольствия. В 2021 году общемировые цены на продукты питания выросли до рекордного уровня за последние шесть лет, при этом с мая 2020 года по апрель 2021 года рост цен на продовольствие составил более 30%, а начиная с января 2022 года мировая ситуация с продовольствием ухудшается уже в режиме реального времени.

Основу обновленной стратегии развития российской экономики как эффективного ответа на внешнеполитическое давление должно составлять сохранение мультивекторности экспортно-импортных отношений со странами – членами ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и БРИКС (Китай, Южная Африка, Бразилия, Индия), но создание новых логистических цепочек поставок продовольственной продукции, идентификация заинтересованных в конструктивном диалоге зарубежных деловых партнеров и замещение критически важного импорта, необходимого для технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий, могут занять несколько лет в силу сложности поставленной задачи. В течение переходного периода решение проблемы продовольственной безопасности, обеспечения населения страны продуктами питания на уровне рациональных норм потребления возможно лишь за счет собственных внутренних ресурсов. Вместе с тем за период с 2018 г. по 2021 г. в РФ потребительские цены на основные группы продуктов питания выросли более чем в два раза, при этом в 2021 году темпы роста цен на продовольствие превышали аналогичные показатели на непродовольственные товары (10,62% против 8,58%) (рис. 1).

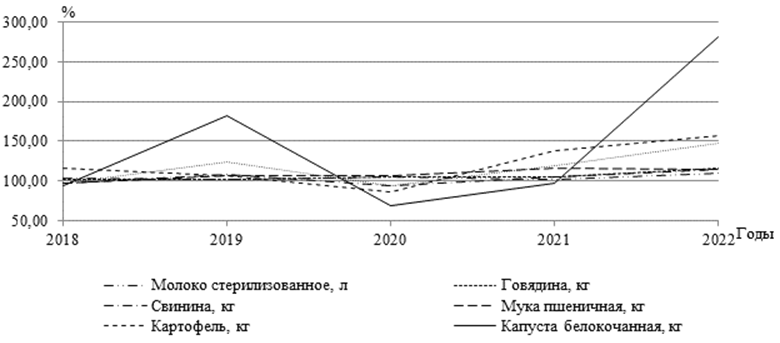

Рисунок 1. Динамика изменения потребительских цен на основные группы

продуктов питания за период с 2018–2022 гг. (в процентах по отношению

к предыдущему году)

Источник: рассчитано по данным: Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги // Росстат [Электронный ресурс]. – URL: https://showdata.gks.ru/report/277328 (дата обращения: 20.06.2022 г.) [6].

Первый всплеск роста цен на продукты питания произошел в 2019 году, в год начала пандемии, когда ажиотажный спрос на продовольствие, вынужденная самоизоляция населения, закрытие границ и антиковидные ограничения на ведение бизнеса привели к резкому подорожанию продовольственных товаров, в частности, цена на свинину выросла на 8% относительно уровня предыдущего года, на муку пшеничную – на 7,17%, картофель – на 7,06%, а на капусту белокочанную и свеклу столовую – на 81,67% и 24,34%, соответственно.

За период с января 2021 года по январь 2022 года из-за усиления дестабилизирующего влияния глобальных вызовов и ограничений на конъюнктуру мирового и внутреннего продовольственного рынка рост цен на продукты питания стал еще более стремительным. Цена на молоко выросла на 10,52%, на говядину – на 16,53%, картофель – на 56,62%, а на капусту – на 180,84% [6].

В качестве одной из первоочередных мер по снижению цен на продукты питания Министерство сельского хозяйства РФ предлагает увеличить к 2025 году на 14% площади пашни, отведенной под выращивание овощей, а также построить новые овощехранилища с общей мощностью в 313 тыс. т [5]. Однако, с нашей точки зрения, данные меры можно отнести к краткосрочным, и в долгосрочной перспективе обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития национальной продовольственной системы должно полагаться не только на рост объемов производственных мощностей, но и на повышение эффективности производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий посредством широкомасштабного внедрения инновационных технологий и наукоемкой продукции во все этапы сельскохозяйственного производства при одновременном снижении физических показателей потребления природных ресурсов [4] (Osovn, 2019).

В 2020 году уровень инновационной деятельности организаций сектора ИКТ вырос по сравнению с 2019 годом на 1,4% (с 12,1% до 13,5%), однако удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг сократился с 8,0% до 7,6%, а удельный вес затрат на инновационную деятельность практически не изменился (3,5% в 2019 году против 3,4% в 2020 г.) [2]. Отчасти рост инновационной активности можно объяснить распространением новой коронавирусной инфекции, когда многие предприятия в сфере ИКТ были вынуждены перевести сотрудников на удаленный режим работы, что потребовало внедрения организационных, маркетинговых или процессорных инноваций, связанных, прежде всего, с изменением схемы взаимодействия с сотрудниками и клиентами. В большинстве случаев подобные инновации нельзя отнести к принципиально новыми, и они лишь отчасти компенсировали потери ИКТ-сектора от логистического хаоса пандемийного периода.

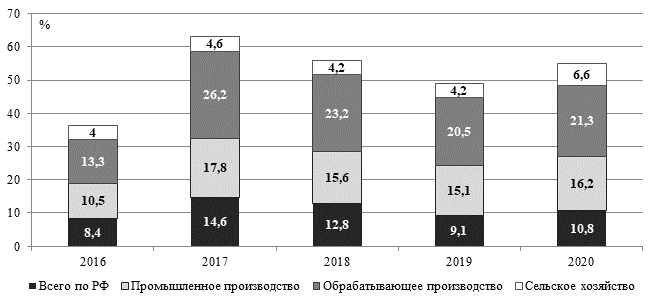

В российском агропродовольственном комплексе ситуация еще более сложная. В 2020 году общий уровень инновационной активности в организациях сельскохозяйственного профиля составлял 6,6% при среднем показателе по Российской Федерации в 10,8%. Для сравнения: уровень инновационной активности промышленных предприятий в 2020 году составлял 16,2%, обрабатывающих предприятий – 21,3%, сферы услуг – 9,8%, добычи полезных ископаемых – 6,8%. Более того, за период с 2016 по 2020 г. уровень инновационной активности предприятий сельского хозяйства вырос лишь на 2,6%, тогда как на промышленных и обрабатывающих предприятиях рост составил 5,7% и 8% соответственно [1] (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика изменения уровня инновационной активности

промышленных, обрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий

за период с 2016 по 2020 г.

Источник: рассчитано по данным: Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 292 с. [1].

Аналогичные результаты можно получить при сопоставлении дополнительных параметров, характеризующих степень раскрытия инновационного потенциала предприятий сельского хозяйства по сравнению с предприятиями других отраслей народного хозяйства РФ. В частности, интенсивность затрат сельскохозяйственных предприятий на инновационную деятельность в 2020 году составила 1,6% при среднероссийском уровне в 2,3% (промышленное производство – 1,9%, обрабатывающее производство – 2,4%, сфера услуг – 4,3%). Лишь 0,9% сельскохозяйственных организаций, имевших в 2020 году затраты на инновационную деятельность, вкладывали средства в разработку и внедрение новых методов ведения производства, техническое оснащение рабочих мест и повышение эффективности внешних связей (общероссийский уровень – 4,3%, промышленное производство – 3,8%, сфера услуг – 5,1%, строительство – 2,7%). Доля предприятий сельскохозяйственной специализации, осуществлявших в 2020 году технологические инновации, составляла 9,4% (среднее по РФ – 23,%, промышленное производство – 21,5%, обрабатывающее производство – 29,2%). Удельный вес сельскохозяйственных организаций, использовавших экологические инновации, не превышал 6,1% (среднее по РФ – 11,6%, промышленное производство – 14,5%, обрабатывающее производство – 14,0%), при этом доля агропредприятий, внедривших в производство систему контроля за загрязнением окружающей среды, составляла 6,6% (в среднем по РФ – 8,8%) [1]. Таким образом, по уровню инновационной активности сельскохозяйственные предприятия существенно проигрывают предприятиям других отраслей российской экономики.

Наиболее активно на сельскохозяйственных предприятиях современные технологии применяются при финансовых расчетах и для работы с системами электронного документооборота – 31,6% и 40,1% от общего числа организаций. Обучающими программами пользуются порядка 6,3% организаций при среднем по стране – 15,3%, программные средства, необходимые для внедрения Интернета вещей, применяются на 11,6% предприятий (13% в среднем по России, лидером является оптовая и розничная торговля – 24,4%), RFID-технологий – 8,1% (10,8% и 22,3% соответственно). В качестве наиболее востребованных цифровых технологий следует отметить: облачные сервисы (17,8% от общего числа организаций), технологии сбора, обработки и анализа больших данных (17,2%) и геоинформационные системы (14,1%) [2].

Согласно данным официальной статистики, широкополосным доступом к Интернету обладают 57,8% сельскохозяйственных организаций. По заявлениям разработчиков, для распространения Интернета вещей в сельском хозяйстве необходимо широкомасштабное развертывание пятого поколения мобильной связи, действующего на основе стандартов телекоммуникаций 5G. Вместе с тем в 2020 году лишь 5,3% сельскохозяйственных предприятий обладали скоростью доступа к Интернету выше 100 Мбит/с [7]. Таким образом, в условиях санкционного давления, когда доступ к современным технологиям и оборудованию, на которых строился отечественный ИКТ-сектор, существенно органичен, развертывание 5G на удаленных от крупных населенных пунктов территориях может быть отложено на неопределенную перспективу.

В структуре внутренних затрат на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг доля сельскохозяйственных организаций составляла 0,4%. Это самый низкий показатель среди всех отраслей российской экономики. Общий объем затрат на инновационную деятельность в сельском хозяйстве составил 39,69 млрд руб., или 1,9% от общероссийского уровня (для сравнения: промышленное производство – 54,8%, сфера услуг – 42,7%), из них 30,5% затрат составляли собственные средства сельскохозяйственных предприятий, а из федерального бюджета, бюджетов регионального или местного уровня поступало лишь 1,2% и 0,8% соответственно (табл. 1). Внедрение инноваций в животноводстве обеспечивается в основном за счет собственных средств предприятий АПК (48,8%). Средства федерального бюджета выделяются на поддержку инновационного развития вспомогательной деятельности в области производства и послеуборочной обработки сельхозпродукции (17,2%), из бюджетов регионального и местного уровней средства выделяются на поддержку смешанного сельского хозяйства (8,28%). Из более чем 12 млрд руб. средств фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности и 66,5 млн руб., поступивших в 2020 году из фондов прямых инвестиций на стимулирование инновационной активности, финансирование сельскохозяйственных предприятий не выделялось [1].

Таблица 1

Затраты на инновационную деятельность в сельском хозяйстве

|

|

Затраты на

инновационную деятельность

|

Собственные

средства организации

|

Федеральный

бюджет

|

Бюджеты

субъектов РФ и местные бюджеты

|

Иностранные

инвестиции

|

Прочие

средства | ||||||

|

|

млн руб.

|

доля, %

|

млн руб.

|

доля, %

|

млн руб.

|

доля, %

|

млн руб.

|

доля, %

|

млн руб.

|

доля, %

|

млн руб.

|

доля, %

|

|

Сельское

хозяйство – всего

|

39692,8

|

100

|

12141,8

|

30,5

|

478,6

|

1,2

|

318,9

|

0,8

|

16,1

|

0,04

|

26737,5

|

67,4

|

|

Выращивание

однолетних культур

|

22553,6

|

100

|

5482,5

|

24,3

|

25,7

|

0,1

|

0,3

|

0,01

|

0

|

0

|

17045

|

75,6

|

|

Выращивание

многолетних культур

|

3560,5

|

100

|

134

|

3,8

|

0

|

0

|

0,3

|

0,01

|

0

|

0

|

3426,3

|

96,2

|

|

Животноводство

|

12936,8

|

100

|

6319,6

|

48,8

|

388,8

|

3,0

|

298,1

|

2,30

|

0

|

0

|

5930,4

|

45,8

|

|

Смешанное

сельское хозяйство

|

231,9

|

100

|

95

|

41,0

|

0

|

0

|

19,2

|

8,28

|

0

|

0

|

117,6

|

50,7

|

|

Деятельность

вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и

послеуборочной обработки сельхозпродукции

|

373,5

|

100

|

74,2

|

19,9

|

64,1

|

17,2

|

1,0

|

0,27

|

16,1

|

4,3

|

218,1

|

58,4

|

Удельный вес субсидий, выделенных на сельское хозяйство, в общем объеме затрат на инновационную деятельность оставляет 0,4% (средний уровень по РФ – 3,5%), при этом для вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции данный показатель намного выше – 4,1%. Удельный вес кредитов и займов в общем объеме затрат на инновационную деятельность составляет 65,9%, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 18,8%, из них 75,3% было получено на внедрение инноваций при выращивании однолетних культур, 95,2% – при выращивании многолетних культур и 43,8% – в животноводстве (табл. 2). В 2022 году Министерство сельского хозяйства подготовило и утвердило план льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий, предусматривающий увеличение субсидий на краткосрочные кредиты с 10 млрд руб. до 35 млрд рублей, что позволит удовлетворить спрос сельхозтоваропроизводителей в дополнительном финансировании при проведении полевых работ текущего года, однако инновационное развитие является долговременной стратегией, и упрощенный доступ к займам по льготной ставке на осуществление мероприятий по модернизации сельскохозяйственных предприятий и внедрению в производство цифровых решений пока не предусмотрен [3].

Таблица 2

Удельный вес субсидий, кредитов и займов в общем объеме затрат на инновационную деятельность

|

|

Удельный вес

субсидий в общем объеме затрат на инновационную деятельность

|

Удельный вес

кредитов и займов в общем объеме затрат на инновационную деятельность

| ||

|

|

2019

|

2020

|

2019

|

2020

|

|

Сельское

хозяйство – всего

|

0,4

|

0,4

|

47,1

|

65,9

|

|

Выращивание

однолетних культур

|

0,4

|

0,1

|

57,7

|

75,3

|

|

Выращивание

многолетних культур

|

0

|

0

|

0

|

95,2

|

|

Животноводство

|

0,3

|

0,8

|

7,6

|

43,8

|

|

Смешанное

сельское хозяйство

|

0

|

0

|

40,7

|

32,6

|

Заключение

В современных условиях для нейтрализации новых глобальных вызовов и угроз, оказывающих деструктивное воздействие на российскую экономику, необходимо существенно расширить комплекс мер государственной поддержки, стимулирующих рост инновационной активности предприятий сельскохозяйственной специализации. В качестве первоочередных направлений, способных оказать позитивное влияние на ускорение процесса технической модернизации сельскохозяйственного производства и повышение устойчивости агропродовольственного комплекса России к изменениям конъюнктуры мирового продовольственного рынка, можно выделить следующие:

- в настоящее время отсутствует налоговая поддержка для предприятий агропродовольственного комплекса, внедряющих в собственное производство инновационные технологии. Единственной формой поддержки являются субсидируемые кредиты, при этом государственные субсидии либо гранты на предпринимательство ежегодно получают лишь крупные агропредприятия. В 2020 году не более 4,3% сельскохозяйственных организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, получали финансирование из средств федерального бюджета (16,6% – среднее по стране) [1]. Для успешной реализации политики импортозамещения продуктов питания, доступ к которым существенно ограничен из-за прекращения работы ряда крупных зарубежных компаний на территории РФ, необходимо: повысить удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сельском хозяйстве с 1,6% до среднероссийского уровня в 2,3%; повысить удельный вес субсидий, выделенных на сельское хозяйство, в общем объеме затрат на инновационную деятельность с 0,4% до 3,5%; изыскать резервы по замещению инвестиций на инновационное развитие предприятий АПК, поступавших в предыдущие годы из иностранных источников;

- в сельскохозяйственных организациях, осуществлявших инновационную деятельность, лишь 18,7% работников имеют высшее образование (в среднем по РФ – 40%, в промышленном производстве – 37,3%, в организациях сферы услуг – 45,6%, в строительстве – 34,6%). В общей численности занятых в сельском хозяйстве доля специалистов по ИКТ не превышает 0,2%, что является самым низким показателем среди всех отраслей народного хозяйства РФ, а доля иных работников, которые по роду своей деятельности вынуждены интенсивно использовать ИКТ, составляет лишь 2,4% [7]. Для сравнения: по данным Eurostat, 8% европейцев отмечают, что их основные рабочие задачи уже изменились в результате внедрения нового программного обеспечения или компьютеризированного оборудования, при этом 25% населения обладают достаточными навыками, которые позволяют им пользоваться современными технологиями при осуществлении своих профессиональных обязанностей, а 15% готовы получить дополнительное образование для повышения собственных цифровых компетенций [10] (I-DESI, 2020). Для насыщения российского рынка труда специалистами в области ИКТ необходимо изменить подход к формированию контрольных цифр приема в вузы, внедрять принципиально новые направления подготовки, ориентируясь на данные о потребностях регионов и системообразующих предприятий в специалистах, нехватка которых стала особенно ощутима в результате усиления санкционного давления текущего года;

- в настоящее время из-за отсутствия инвестиционных бюджетов руководители мелких сельхозпредприятий решают задачи по повышению производительности труда не за счет автоматизации производственного процесса, а посредством увеличения числа занятых на предприятии работников. Российские ИТ-компании, выходя на рынок, предлагают потребителям свои разработки, однако помимо стоимости лицензии и программного обеспечения потребителю необходимо учитывать затраты на покупку машин и оборудования, заключать договоры на постпродажное обслуживание, вкладывать средства в обучение сотрудников и т.д. Большинство фермеров относятся к внедрению подобных инноваций как к высокозатратному эксперименту, не гарантирующему его окупаемость. В связи с этим, с нашей точки зрения, уместно воспользоваться моделью «подписки», успешно практикуемой в ряде западных ИТ-компаний, когда потребители вкладывают средства в покупку программного обеспечения, получая все необходимое оборудование в аренду с возможностью его выкупа после получения определенного процента прибыли. Данная модель, с нашей точки зрения, снизит порог входа на ИТ-рынок для большинства мелких агропредприятий, поскольку не требует для начала работы крупных денежных вложений.

References:

10 Trends Shaping the Future of Food in 2022. Retrieved June 16, 2022, from https://www.s2gventures.com/reports/10-trends-shaping-the-future-of-food-in-2022

Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2022: statisticheskiy sbornik [Indicators of innovation activity 2022: statistics] (2022). (in Russian).

Indikatory tsifrovoy ekonomiki: 2021 : statisticheskiy sbornik [Indicators of the digital economy 2021 : statistics] (2021). (in Russian).

Tsifrovaya ekonomika: 2022 : kratkiy statisticheskiy sbornik [Digital Economy 2022: Statistics] (2022). (in Russian).

Boudt K., Luu H.A. (2022). Estimation and decomposition of food price inflation risk Statistical Methods and Applications. (31 (2)). 295-319.

I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?. Retrieved June 06, 2022, from https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/i-desi-2020-how-digital-europe-compared-other-major-world-economies

Mateo-Sagasta J., Marjani Zadeh S., Turral H. (2018). More people, more food, worse water?

Osovin M.N. (2019). Obosnovanie algoritma sbalansirovannogo razvitiya tsifrovoy ekosistemy agroprodovolstvennogo kompleksa Rossii [Substantiation of the algorithm for the balanced development of the digital ecosystem of the agro-food complex of Russia]. Ostrovskiye chteniya. (1). 166-172. (in Russian).

Varughese A.R. (2021). The uncertain trajectory of food inflation: Fresh triggers amid the pandemic Economic and Political Weekly. (56 (30)). 25-27.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:29:10

Russia

Russia