Methodological aspects of a mechanism for managing the development of the regional spatial and sectoral structure amidst digitalization

Glezman L.V.1![]() , Urasova A.A.1

, Urasova A.A.1![]()

1 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Пермский филиал, Russia

Download PDF | Downloads: 45 | Citations: 6

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 1 (January-March 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48333801

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

Digital reality puts forward new requirements for managing the processes of spatial and sectoral development at the regional level. First of all, the mechanism for managing this development needs to be revised, This mechanism is being transformed amidst the changing significance of regional spatial and sectoral development factors. Based on the generalization of scientific researches of domestic and foreign scientists, the methodological aspects of the mechanism for managing regional spatial and sectoral development amidst digitalization are examined.

The dependences of the regional spatial and sectoral structure on production and investment factors, as the most significant ones amidst digitalization, are constructed and analyzed.

The analysis and rating of regions on the example of the Volga-Kama macroregion by the investment and production factors impact on the spatial and sectoral structure development is carried out.

The results of the analysis showed a shift in the importance of the impact of factors from production to investment in terms of investments in new digital technologies. Thus, the necessity of revising the mechanism capable of taking into account the dynamics of the impact of significant factors and regulating the processes of regional spatial and sectoral structures development in the digital age is justified.

Keywords: digitalization, spatial and sectoral development, spatial and sectoral structure, region, regional development, development factors, management mechanism

Funding:

Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН.

JEL-classification: R12, R13, O31, O33

Введение

Несмотря на огромный материал относительно экономического развития регионов, который накопила отечественная наука [1] (Minakir, Dem'janenko), в условиях глобальных трендов цифровизации, глобализации и инновативности мировой экономической системы, а также макродинамики российской экономики, демонстрирующей стагнацию, актуализируются задачи пересмотра роли и переоценки уровня воздействия факторов, способных инициировать и обеспечить инновационный рост экономики отдельных субъектов и Российской Федерации в целом. Исходя из этого, в качестве гипотезы исследования выступает следующее утверждение: в условиях цифровизации меняется значимость факторов, определяющих развитие пространственно-отраслевой структуры региона. Это требует доказательства и разработки новых методических инструментов анализа.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы цель настоящей работы – на основе исследования методологических аспектов общеизвестных теоретических подходов диагностировать уровень значимости факторов, оказывающих воздействие на пространственно-отраслевое развитие региона в условиях цифровизации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

– исследование современных научных подходов в части методологии управления развитием региональной пространственно-отраслевой структуры;

- определение зависимости значимых факторов и активизации развития пространственной и отраслевой структуры региона в условиях цифровизации;

- формирование набора методических конструкций в рамках уточнения методологических аспектов формирования действенного и результативного механизма, способного учитывать динамику воздействия значимых факторов и регулировать процессы развития региональных пространственно-отраслевых структур в цифровую эпоху.

Научная новизна проведенного в данной статье исследования заключается в оригинальном подходе к количественной оценке и интерпретации воздействия наиболее значимых в условиях цифровизации экономики – инвестиционного и производственного факторов на управление развитием пространственно-отраслевой структуры на примере регионов Волго-Камского макрорегиона, что позволило обосновать смещение уровня значимости с производственных переменных в сторону наращивания инвестиционных потоков, сопряженных с разработкой и внедрением сквозных технологий. А также разработан механизм управления развитием пространственно-отраслевой структуры региона, базирующийся на методических конструкциях, учитывающих значимость актуальных групп показателей, реализация которого позволит привести регион к эффективной цифровой трансформации пространственно-отраслевой структуры и активизировать ее развитие в новых условиях.

Материалы и методы исследования

Методологический базис управления развитием социально-экономических систем на региональном, макрорегиональном и федеральном уровне представлен широким спектром научных подходов. Мы разделяем мнение уральских ученых во главе Е.Г. Анимицы, которые определяют методологию как совокупность «исходных научных положений, учений, мировоззрений, которые реализуются в процессе объяснения сущности объектов и процессов социальной действительности» [2] (Animica, 2020). Общепризнанными структурными элементами методологии выступают методические конструкции, инструментарий и система научных принципов, последние являются наиболее фундаментальными и слабо изменчивыми элементами методологической совокупности. Для описания современной меняющейся действительности целесообразным представляется уточнение и изменение в первую очередь совокупности методов, способов и инструментария методологии управления в целях обеспечения адекватного ответа механизма управления вызовам цифровой среды развития пространственно-отраслевых структур регионов.

В научной литературе представлена и детально освещена совокупность общих методологических аспектов управления в рамках общенаучных подходов и методов исследования, применимых к формированию методологии управления развитием пространственно-отраслевой структуры региона, среди которых в качестве базисных обозначим:

Стратегический подход, ориентированный на долгосрочную перспективу регионального развития, получил развитие в трудах таких российских ученых, как Л.И. Абалкин [3] (Abalkin, 2011), Е.М. Бухвальд [4] (Buhvald, 2021), А.Г. Гранберг [5] (Granberg, 2001), Д.С. Львов [6] (L’vov, 2003), Г. Минцберг [7] (Minсberg, 2000), М. Портер [8] (Porter, 2003) и др., и активно используется на государственном уровне [9, 10].

Системный подход, позволяющий подойти к изучению управления развитием региональной пространственно-отраслевой структуры как единого целого, состоящего из взаимосвязанных элементов, с позиций системного анализа, различные аспекты которого рассматриваются в работах Г.Б. Клейнера [11] (Klejner, 2021), Р.Г. Маннапова [12] (Mannapov, 2010), В.П. Орешина [13] (Oreshin, 2020) и др. исследователей, изучающих регион как целостную структуру.

Пространственный подход, который, по мнению А.Г. Гранберга, позволяет исследовать управление развитием территориальных структур как «пространственных организмов, функционирующих на основе вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий и входящим в систему мирохозяйственных связей» [14] (Granberg, 2004). Пространственный подход получил довольно широкое распространение в связи с признанием его на государственном уровне и принятием соответствующих правительственных документов федерального значения [15]. Приверженцами пространственного подхода являются такие ученые, как С.Г. Важенин, В.Л. Берсенев, И.С. Важенина, А.И. Татаркин [16] (Vazhenin, Bersenev, Vazhenina, Tatarkin, 2011), С.А. Иванов, В.В. Ложко [17] (Ivanov, Lozhko, 2015), Н.Я. Калюжнова [18] (Kaljuzhnova, 2013), Б.Х.Краснопольский [19] (Krasnopolskij, 2021), А.Н. Демьяненко [20] (Demjanenko, 2021), А.В.Суворова [21] (Suvorova, 2021).

Неоинституциональный подход, который представляет собой совокупность подходов, объединенных несколькими стержневыми идеями, при этом центральными понятиями данного семейства подходов являются понятия «ограниченной рациональности» Г. Саймона [22] (Sajmon, 1957) и оппортунистического поведения О. Уильямсона [23] (Uiljamson, 1985). В нашей тематике наибольший интерес представляют трансакционный подход, яркими представителями которого выступают Й. Барцель [24] (Barcel, 1989), Д. Нортон [24] (Norton, 1990), С. Чен [25] (Chen, 1983) и др.

Для решения поставленной задачи изучения современных научных подходов в части методологии управления развитием региональной пространственно-отраслевой структуры интерес представляют научные подходы к принятию решений в плохо определенных и слабоструктурированных ситуациях, в частности:

Ситуационный подход, отличается высокой гибкостью в организации стратегического управления, поскольку учитывает особенности воздействия совокупности внешних факторов на момент принятия решения. Данный подход представлен работами Ю.И. Клыкова [26] (Klykov, 1974), Д.А. Поспелова [27] (Pospelov, 1986), коллектива авторов под руководством Ю.П. Сурмина [28] (Surmin, 2002) и др.

Когнитивный подход, по мнению А.А. Кулинича [29] (Kulinich, 2016), позволяет описать «множество процессов, в виде модели экспертных знаний о законах и закономерностях функционирования объекта». Различные аспекты данного подхода раскрыты в трудах А. Аксельрода [30] (Akselrod, 1976), Б.Н. Авдонина, Е.Ю. Хрусталева, О.Е. Хрусталева [31] (Avdonin, Hrustalev, Hrustalev, 2013), А.А. Башлыкова [32] (Bashlykov, 2013) и др.

Семиотический подход использует знаки и знаковые системы для описания и построения различных структур физического пространства. Данный подход находит все большее распространение в различных научных сферах, в частности, в сфере экономики и управления интерес представляют работы Б.Н. Авдонина, Е.Ю. Хрусталева, О.Е. Хрусталева [33] (Avdonin, Hrustalev, Hrustalev, 2013), Д.А. Поспелова, Г.С. Осипова [34] (Pospelov, Osipov, 1999), А.И. Эрлиха [35] (Jerlih, 1997) и др.

Уровень развития стран и мирового сообщества характеризуется достигнутым технологическим укладом – этот термин введен и развит российскими учеными-экономистами С.Ю. Глазьевым и Д.С. Львовым [36, 37] (Glazev, Lvov, 1986, 2021), под которым понимается единый технический уровень развития производства, определяемый совокупностью используемых технологий на основе научного и технико-технологического прогресса с переходом от низких к более высоким и прогрессивным технологиям. В концепции технологических укладов выделяют циклы их доминирования в соответствии с теорией другого российского экономиста Н.Д. Кондратьева [38] (Kondratev, 2021), ядро, ключевой фактор и формирующееся ядро нового технологического уклада. Поскольку развитие каждого последующего технологического уклада опирается на производственный и инновационный потенциалы, которые были созданы на предыдущем этапе экономического развития [39] (Burdenko, 2020), наиболее значимым фактором регионального пространственно-отраслевого развития является распространение и применение в отраслях региона производственного фактора нового технологического уклада.

А.А. Вдовина, исследуя новые технологические уклады общественного развития, справедливо отмечает, что «смена технологических укладов открывает возможности опережающего развития для экономических субъектов, первыми осваивающих прорывные технологии, – технологический фактор нового наступающего технологического уклада» [40] (Vdovina, 2019).

В развитых странах (США, Япония, КНР и др.) активно формируются контуры шестого экономического уклада, тогда как в России подавляющее большинство отраслей базируются на третьем и четвертом технологических укладах, и только наиболее развитые отрасли (военно-промышленный комплекс, авиакосмическая промышленность и ряд других) используют технологии пятого уклада.

Таким образом, в пространственно-отраслевом развитии регионов ключевую роль играет два типа значимых факторов – текущего и наступающего технологического уклада, при этом важно отметить, что перспективное развитие территорий должно быть ориентировано на освоение и внедрение технологий нового технологического уклада. Коллектив авторов под руководством В.З. Петросянц [41] (Petrosjanc, Doholjan, Petrosjanc, 2020), исследуя механизм регулирования регионального развития, подчеркивает важность учета инновационной и модернизационной составляющей, а также прогноза тенденций социально-экономического развития на долгосрочную перспективу в определении целевых установок регионального развития при формировании соответствующего механизма.

Большинство российских регионов, как и страна в целом, находятся в четвертом технологическом укладе с превалированием отдельных предприятий и комплексов, относящихся к пятому технологическому укладу. Соответственно, значимым фактором развития отечественных регионов продолжает оставаться производственный фактор четвертого технологического уклада, в то же время важнейшую роль играет инвестиционный фактор, в части инвестиций в прорывные технологии цифрового будущего, поскольку ключевой инновацией, инициировавшей новую технологическую парадигму, являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В связи с тем, что в российской науке не так много работ, посвященных анализу факторов, определяющих возможности и формирующих условия развития цифровой экономики на региональном уровне, весьма теоретически важной и практически значимой представляется задача определения зависимости значимых факторов для активизации развития пространственно-отраслевой структуры региона в условиях цифровизации.

Для решения поставленной задачи каждый из обозначенных значимым факторов представлен в виде синтетического показателся: «инвестиционный фактор» и «производственный фактор». При этом для оценки воздействия исследуемых показателей на пространственно-отраслевое развитие региона были выбраны методы классификационного анализа и рейтингования, в результате применения которых получен рейтинг регионов по уровню воздействия инвестиционного и производственного факторов на развитие пространственно-отраслевой структуры, а также графическая интерпретация развернутого воздействия каждого из факторов.

Классификационный анализ позволил избежать сложностей, связанных с разницей в единицах измерения. В частности, инвестиционный фактор включал данные по объемам и направлениям регионального инвестирования; производственный фактор – показатели объемов производства в разрезе ключевых отраслей.

Для определения значимости воздействия производственного и инвестиционного факторов на пространственно-отраслевое развитие региона авторы придерживались методики, включающей следующие этапы:

1) отбор статистических данных по регионам Волго-Камского макрорегиона за период 2016–2020 гг., составляющих синтетические показатели: инвестиционного и производственного фактора;

2) расчет условных рангов по каждому региону за исследуемый период на основе суммарных средних показателей отобранных данных с использованием метода максимума-минимума (максиминный) (1):

![]() , (1)

, (1)

где

![]() – среднее значение

показателя для

– среднее значение

показателя для ![]() -го периода;

-го периода;

![]() – оцениваемый показатель;

– оцениваемый показатель;

![]() –

число периодов оценивания;

–

число периодов оценивания;

3) ранжирование факторов на основе расчетных данных по каждому региону Волго-Камского макрорегиона;

4) построение регрессионных моделей влияния исследуемых факторов на развитие регионов Волго-Камского макрорегиона с использованием программного пакета анализа статистических данных Statistica;

5) интерпретация полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

После отбора статистических данных по регионам Волго-Камского макрорегиона за период 2016–2020 гг. на втором этапе исследования были определены средние значения степени выраженности производственного и инвестиционного факторов для каждого субъекта Волго-Камского макрорегиона за исследуемый период и произведен расчет итоговых условных рангов для исследуемых показателей (табл. 1, 2).

Таблица 1

Показатели производственного фактора развития субъектов Волго-Камского макрорегиона

|

Состав

макрорегиона

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

1. Сельское, лесное

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

18,8

|

14,8

|

14,4

|

15,8

|

18,1

|

|

Республика

Мордовия

|

14,6

|

14,2

|

13,1

|

13

|

14,6

|

|

Республика

Татарстан

|

7,4

|

7,3

|

7

|

5,3

|

5,5

|

|

Удмуртская

Республика

|

8,4

|

7,1

|

7,2

|

5,9

|

5,8

|

|

Чувашская

Республика

|

11,3

|

9,5

|

8,7

|

7,8

|

8,2

|

|

Пермский

край

|

2,5

|

2,0

|

2,3

|

1,9

|

1,7

|

|

Кировская

область

|

8,7

|

8,2

|

8

|

7

|

6,9

|

|

Нижегородская

область

|

4,2

|

3,2

|

3

|

2,4

|

2,8

|

|

2. Добыча полезных

ископаемых, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

0,0

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

|

Республика

Мордовия

|

0,0

|

0,0

|

0

|

0

|

0,00

|

|

Республика

Татарстан

|

0,0

|

21,3

|

25,1

|

28,7

|

28,7

|

|

Удмуртская

Республика

|

0,0

|

23.1

|

24,4

|

26,2

|

27,5

|

|

Чувашская

Республика

|

0,0

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

|

Пермский

край

|

0,0

|

16,8

|

18,7

|

22,9

|

22,6

|

|

Кировская

область

|

0,0

|

0,3

|

0,3

|

0,4

|

0,4

|

|

Нижегородская

область

|

0,0

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

0,1

|

|

3. Обрабатывающие

производства, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

0.1

|

29,7

|

33,4

|

27,8

|

26,2

|

|

Республика

Мордовия

|

0,1

|

25,5

|

25,3

|

24

|

24,2

|

|

Республика

Татарстан

|

21,5

|

18,4

|

17,1

|

14,9

|

14,3

|

|

Удмуртская

Республика

|

24,6

|

21,3

|

20,4

|

17,9

|

18,2

|

|

Чувашская

Республика

|

0,2

|

26,1

|

27,3

|

25,9

|

25,9

|

|

Пермский

край

|

16,3

|

31,5

|

31,3

|

28,3

|

28,8

|

|

Кировская

область

|

0,3

|

29,1

|

28,9

|

26,8

|

26,5

|

|

Нижегородская

область

|

0,1

|

30,8

|

31

|

28,9

|

28,7

|

|

4. Обеспечение

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

28,0

|

3,7

|

3,1

|

2,7

|

2,7

|

|

Республика

Мордовия

|

23,5

|

4,2

|

4,2

|

4

|

3,3

|

|

Республика

Татарстан

|

19,4

|

2,2

|

2,1

|

1,9

|

1,9

|

|

Удмуртская

Республика

|

19,0

|

2,5

|

2,4

|

2,3

|

2,3

|

|

Чувашская

Республика

|

24,8

|

4,1

|

4,5

|

3,7

|

3,5

|

|

Пермский

край

|

31,0

|

2,7

|

2,8

|

2,5

|

2,4

|

|

Кировская

область

|

28,7

|

3,5

|

3,6

|

3,3

|

3,4

|

|

Нижегородская

область

|

31,0

|

3,4

|

3,4

|

3,2

|

3,1

|

|

5. Водоснабжение;

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

3,3

|

1,0

|

1,2

|

1,3

|

1,3

|

|

Республика

Мордовия

|

4,7

|

0,5

|

0,5

|

0,6

|

0,5

|

|

Республика

Татарстан

|

2,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

0,4

|

|

Удмуртская

Республика

|

2,0

|

0,5

|

0,5

|

0,4

|

0,4

|

|

Чувашская

Республика

|

4,2

|

0,7

|

0,7

|

0,7

|

0,7

|

|

Пермский

край

|

3,1

|

0,9

|

0,9

|

0,8

|

0,7

|

|

Кировская

область

|

3,7

|

0,8

|

0,9

|

0,8

|

0,9

|

|

Нижегородская

область

|

3,8

|

0,9

|

0,8

|

0,8

|

0,7

|

Показатели инвестиционного фактора развития субъектов Волго-Камского макрорегиона рассчитаны на основе показателей инвестиций в основной капитал по видам основных фондов.

Таблица 2

Показатели инвестиционного фактора развития субъектов Волго-Камского макрорегиона

|

Состав

макрорегиона

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

1.

Жилища, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

28,6

|

35,5

|

34,2

|

30,5

|

34

|

|

Республика

Мордовия

|

21,2

|

22,4

|

22,6

|

19,4

|

10

|

|

Республика

Татарстан

|

25,3

|

28,5

|

29,9

|

29,9

|

32

|

|

Удмуртская

Республика

|

5

|

2,8

|

4,1

|

4,5

|

3,7

|

|

Чувашская

Республика

|

17,3

|

18,9

|

24,6

|

28,5

|

18,1

|

|

Пермский

край

|

17,8

|

14,7

|

19,7

|

5,9

|

1,1

|

|

Кировская

область

|

14,1

|

15,4

|

16,7

|

18

|

19,3

|

|

Нижегородская

область

|

10,7

|

9

|

8,5

|

3

|

2,30

|

|

2.

Здания (кроме жилых) и сооружения, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

46,7

|

30,6

|

30,3

|

30,8

|

28,7

|

|

Республика

Мордовия

|

48,2

|

46,2

|

47,5

|

31,2

|

49,9

|

|

Республика

Татарстан

|

41,4

|

42

|

36,7

|

34,3

|

31,8

|

|

Удмуртская

Республика

|

44,2

|

45,7

|

34,6

|

34,3

|

37,3

|

|

Чувашская

Республика

|

39,8

|

30,1

|

27,8

|

36,6

|

37,1

|

|

Пермский

край

|

7,3

|

6,8

|

7,2

|

8

|

8,8

|

|

Кировская

область

|

18,20

|

19,1

|

24,7

|

25,1

|

27,4

|

|

Нижегородская

область

|

21,2

|

23,4

|

25

|

28,2

|

21,20

|

|

3.

Машины,

оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный

инвентарь, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

19,3

|

31,9

|

33,5

|

36,5

|

34,9

|

|

Республика

Мордовия

|

26,9

|

27,5

|

26,7

|

45

|

35,7

|

|

Республика

Татарстан

|

24,3

|

22,6

|

27,3

|

28,4

|

29,1

|

|

Удмуртская

Республика

|

39,8

|

40,9

|

49,2

|

46

|

42.5

|

|

Чувашская

Республика

|

25,6

|

27,1

|

29,2

|

32,3

|

34,1

|

|

Пермский

край

|

19,5

|

21,4

|

27,8

|

25,7

|

27,9

|

|

Кировская

область

|

25,7

|

31,6

|

39.8

|

51,7

|

49,1

|

|

Нижегородская

область

|

32,7

|

45,9

|

51,7

|

63,7

|

58,1

|

|

4.

Прочие, %

| |||||

|

Республика

Марий Эл

|

5,4

|

2

|

1,8

|

1,9

|

2

|

|

Республика

Мордовия

|

3,7

|

3,9

|

2,9

|

4,1

|

4

|

|

Республика

Татарстан

|

9

|

6,9

|

5

|

5,8

|

5,4

|

|

Удмуртская

Республика

|

11

|

10,6

|

10,20

|

11,6

|

12,8

|

|

Чувашская

Республика

|

2,1

|

1,9

|

1,1

|

1

|

1

|

|

Пермский

край

|

2,6

|

4,8

|

5,9

|

6,9

|

11,8

|

|

Кировская

область

|

1

|

1,4

|

2,1

|

2,4

|

3,70

|

|

Нижегородская

область

|

1,4

|

1,9

|

1

|

1

|

0,8

|

На третьем этапе проведено ранжирование субъектов Волго-Камского макрорегиона. На основе суммарных средних показателей каждому региону присвоен ранг от 1 до 8. Чем выше ранг, тем более выражен указанный фактор в регионе (табл. 3, 4).

Таблица 3

Итоговые условные ранги для показателя «Инвестиционный фактор»

|

Субъект

|

Среднее значение степени

выраженности фактора

2016–2020, % |

Итоговый ранг

|

|

Республика

Марий Эл

|

24,955

|

1

|

|

Республика

Татарстан

|

21,739

|

2

|

|

Республика

Мордовия

|

21,739

|

3

|

|

Удмуртская

Республика

|

20,850

|

4

|

|

Чувашская

Республика

|

19,061

|

5

|

|

Нижегородская

область

|

18,952

|

6

|

|

Кировская

область

|

16,732

|

7

|

|

Пермский

край

|

11,222

|

8

|

Таблица 4

Итоговые условные ранги для показателя «Производственный фактор»

|

Субъект

|

Среднее значение степени выраженности

фактора

2016–2020, % |

Итоговый ранг

|

|

Пермский край

|

25,847

|

1

|

|

Удмуртская Республика

|

25,677

|

2

|

|

Республика Татарстан

|

25,133

|

3

|

|

Республика Марий Эл

|

24,927

|

4

|

|

Республика Мордовия

|

23,820

|

5

|

|

Кировская область

|

23,380

|

6

|

|

Чувашская Республика

|

23,297

|

7

|

|

Нижегородская область

|

22,887

|

8

|

Таким образом, количественно определена значимость отобранных факторов для развития пространственно-отраслевых структур регионов Волго-Камского макрорегиона. А именно: пространственное устройство региональной структуры экономики значимо взаимосвязано с промышленным, технологическим и территориальным развитием.

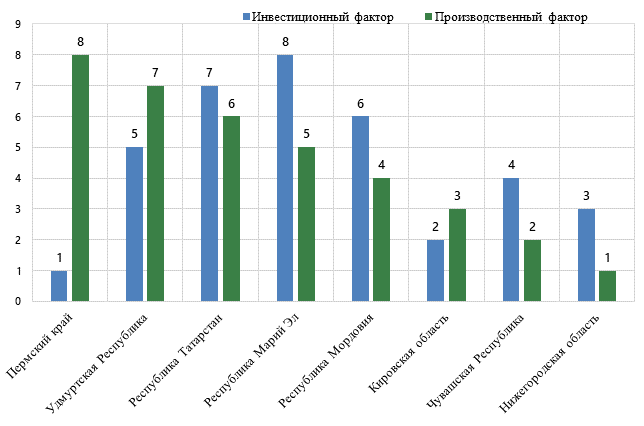

Составленный на основе оценки значимости обозначенных выше факторов рейтинг регионов Волго-Камского макрорегиона представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Рейтинг субъектов Волго-Камского макрорегиона по уровню воздействия инвестиционного и производственного факторов на развитие пространственно-отраслевой структуры

Источник: составлено авторами.

В соответствии с представленными на рисунке 1 данными можно выделить несколько групп регионов:

1) сбалансированное воздействие факторов: Республики Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Кировская, Чувашская и Нижегородская области;

2) превалирующая значимость воздействия производственного фактора: Пермский край.

Превалирующая значимость воздействия инвестиционного фактора: Республика Марий Эл. Дисбаланс в уровне воздействия факторов на пространственно-отраслевую структуру регионов весьма значительный: производственный – 2,96; инвестиционный – 13,73. Можно заключить, что наблюдается значительная дифференциация развития пространственно-отраслевых структур регионов под воздействием значимых факторов.

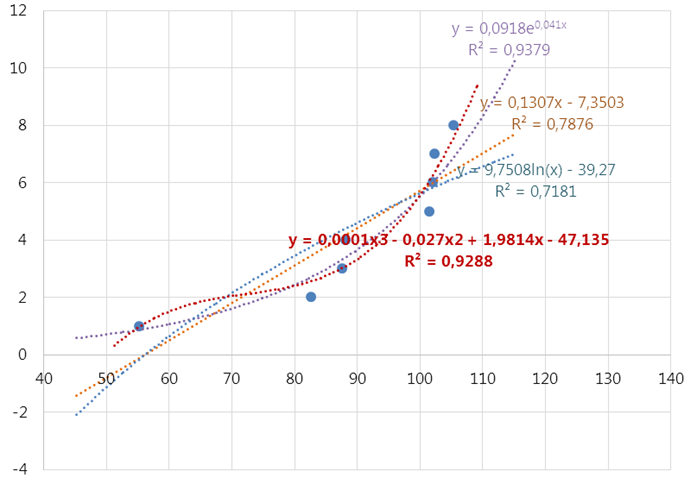

Графическая интерпретация проведенного анализа иллюстрирует очевидную количественную зависимость между уровнем развития пространственно-отраслевой структуры регионов и воздействием обозначенных факторов в форме регрессионных моделей линейного, логарифмического, квадратичного, экспоненциального и логистического характера (рис. 2, 3).

Регрессионная модель воздействия инвестиционного фактора на управление развитием пространственно-отраслевой структуры регионов Волго-Камского макрорегиона характеризует эту зависимость как сбалансированную в разрезе осей координат и поступательно положительную (рис. 2).

Рисунок 2. Графическая интерпретация воздействия инвестиционного фактора на управление развитием пространственно-отраслевой структуры регионов Волго-Камского макрорегиона

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

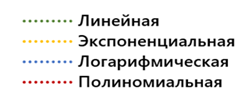

Регрессионная модель воздействия производственного фактора на управление развитием РПОС имеет несколько другие характеристики (рис. 3).

Рисунок 3. Графическая интерпретация воздействия производственного фактора на управление пространственно-отраслевой структуры регионов Волго-Камского макрорегиона

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Данная модель демонстрирует относительно понижательный тренд, обладающий низким уровнем достоверности (порядка 0,1), что говорит о слабой зависимости развития пространственно-отраслевой структуры от производственного потенциала региона.

Таким образом, в условиях цифровизации наблюдается смещение приоритетов пространственно-отраслевого развития регионов с исключительно производственных сфер в технологические направления, связанные с Индустрией 4.0, в которой сосредоточена значительная часть инвестиций проанализированных субъектов РФ.

В результате снижается значимость производственных показателей и возрастает весомость воздействия технологических факторов, имеющих в качестве основы активизацию развития сквозных технологий.

По результатам анализа очевиден вывод, что ключевой проблемой развития регионов является отсутствие действенного и результативного механизма, способного учитывать динамику воздействия значимых факторов и регулировать процессы развития региональных пространственно-отраслевых структур в цифровую эпоху.

Актуальные тренды исследования пространственно-отраслевого развития на региональном уровне свидетельствуют о необходимости селекции методологических подходов при выборе методов анализа и выработке конкретного механизма.

Представляется целесообразным рассмотреть особенности методологического анализа применительно к региональному пространственно-отраслевому развитию. Поскольку региональные пространственно-отраслевые структуры имеют специфические характеристики и обладают методологическими особенностями, на основании чего определение данной категории обладает уникальным содержанием. Что требует позиционирования региональных пространственно-отраслевых структур как объекта исследования в современном методологическом дискурсе сквозь призму неоинституциональных, синергетических, социоэкономических и семиотических методических установок.

Для формирования механизма управления пространственно-отраслевой структурой региона выбраны методы методологического анализа современных подходов (неоинституционального, синергетического, социоэкономического и семиотического): логико-методический анализ в части выявления ограничений и возможностей; логико-структурный анализ в части обоснования регионального промышленного комплекса как объекта современных региональных исследований.

Вопрос выбора методологических характеристик, совокупность которых будет обладать разработанным методическим инструментарием, позволяющим комплексно исследовать развитие региональных пространственно-отраслевых структур, является актуальным в условиях динамично развивающегося поля научных исследований, посвященных региональным измерениям в условиях цифровизации.

Исходя из специфики региональных пространственно-отраслевых структур, разрабатываемый механизм должен:

– позволять анализировать переходные процессы в развитии регионов и пространственно-отраслевых структур;

– обладать разработанными методами, способными количественно оценивать факторное влияние тех или иных явлений на исследуемые процессы;

– давать возможность разрабатывать методический инструментарий, измеряющий количественные и качественные процессы.

В условиях выбора методических установок актуальных подходов возникает несколько принципиальных положений, которые необходимо учесть при разработке механизма управления развитием региональных пространственно-отраслевых структур:

– влияние внешних факторов, специфичных для переходных периодов развития регионального промышленного комплекса наряду с традиционными;

– отсутствие параметрических данных и фрагментарный характер количественных показателей, связанных с наличием элементов нового технологического уклада;

– сложность идентификации внутри и межотраслевых связей в развитии пространственно-отраслевых структур, зависимость от особенностей конкретного субъекта РФ.

Заключение

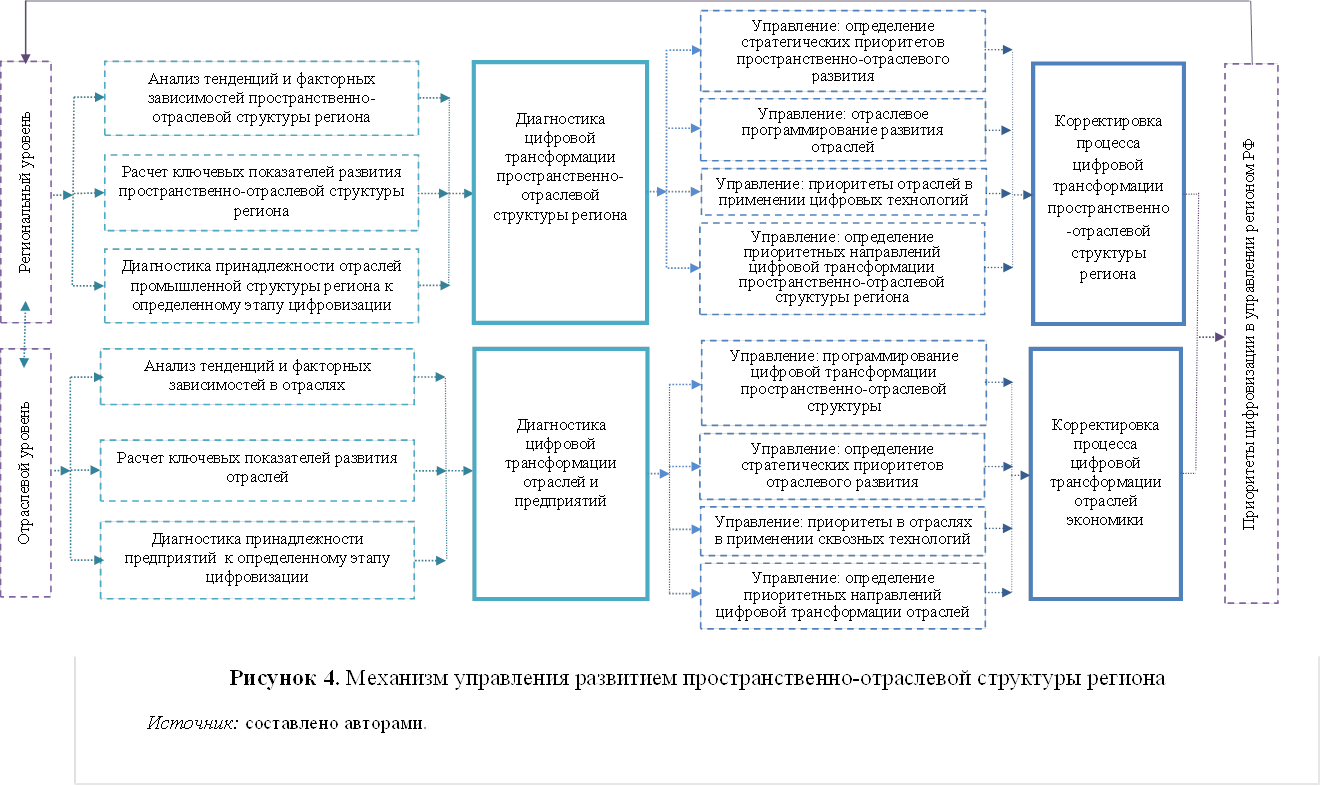

Таким образом, основываясь на совокупности фундаментальных трудов и исследований российских и зарубежных авторов, посвященных изучению процессов и закономерностей развития региональных пространственно-отраслевых структур, а также материалах научных мероприятий международного и российского уровня, становится очевидной необходимость синтеза отдельных методологических установок и развития на этой основе новых методологических конструкций, позволяющих наиболее полно раскрыть сущность исследуемого механизма управления развитием пространственно-отраслевой структуры региона, схематичное авторское представление которого раскрыто на рисунке 4.

Механизм управления развитием пространственно-отраслевой структуры региона в условиях цифровизации предполагает согласованную деятельность федеральных ведомств, координирующих региональный уровень развития, и профильных органов власти в субъектах РФ, которая посредством применения совокупности предложенных методологических конструкций направленно воздействует на развертывание эффективной цифровой трансформации пространственно-отраслевых структур в цифровых условиях.

References:

Abalkin L.I. (2011). Ot ekonomicheskoy teorii do kontseptsii dolgosrochnoy strategii [From economic theory to the concept of long-term strategy]. Problemy sovremennoy Rossii. 39-47. (in Russian).

Animitsa E.G., Rakhmeeva I.I. (2020). Metodologiya analiza regulyatornoy sredy regiona [Methodology of analyzing the region's regulatory environment]. Social Sciences and Contemporary World. (6). 127-135. (in Russian). doi: 10.31857/S086904990012502-4.

Avdonin B.N., Khrustalyov E.Yu., Khrustalyov O.E. (2013). Kognitivnaya metodologiya strukturizatsii znaniy dlya izucheniya i primeneniya finansovo-ekonomicheskikh innovatsiy [Cognitive methodology of knowledge structuring for the study and application of financial and economic innovations]. Financial Analytics: Science and Experience. (35(173)). 2-13. (in Russian).

Avdonin B.N., Khrustalyov E.Yu., Khrustalyov O.E. (2013). Kognitivnaya metodologiya strukturizatsii znaniy dlya izucheniya i primeneniya finansovo-ekonomicheskikh innovatsiy [Cognitive methodology of knowledge structuring for the study and application of financial and economic innovations]. Financial Analytics: Science and Experience. (35(173)). 2-13. (in Russian).

Axelrod R. (1976). The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites Princeton: University Press.

Bashlykov A.A. (2013). Printsipy postroeniya perspektivnyh korporativnyh informatsionnyh sistem intellektualnoy podderzhki prinyatiya resheniy v upravlenii i biznese transporta nefti [Principles of construction perspective corporate information systems intellectual support of decision-making in management and business by oil transport]. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz v neftyanoy promyshlennosti. (8). 9-19. (in Russian).

Bukhvald E.M. (2021). Prostranstvennye aspekty «Kontseptsii-2020» i realizatsiya tselevyh ustanovok politiki regionalnogo razvitiya [Spatial aspects of the "Concept 2020" and the implementation of the targets of the regional development policy]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (2). 67-83. (in Russian). doi: 10.52180/2073-6487_2021_2_67_83.

Burdenko E.V. (2020). Kontseptsiya tsirkulyarnoy ekonomiki: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Circular economy concept: theoretical and practical aspects]. “Science Review: Theory and Practice”. (9(77)). 2112-2129. (in Russian). doi: 10.35679/2226-0226-2020-10-9-2112-2129.

Chueng S.N.S. (1983). The contractual nature of the firm Journal of Law and Economics. 26 (1). doi: 10.1086/467023.

Demyanenko A.N. (2021). Rossiyskoe prostranstvo cherez prizmu mnogoletnikh akademicheskikh mezhdistsiplinarnyh issledovaniy (razmyshleniya nad kollektivnoy monografiey «Vyzovy i politika prostranstvennogo razvitiya Rossii v XXI veke») [Russian space through the prism of long-term academic interdisciplinary research (reflections on the book «Challenges and policy of Russia's spatial development in the 21st century»)]. Russian Economic Journal. (5). 112-137. (in Russian). doi: 10.33983/0130-9757-2021-5-112-137.

Erlikh A.I. (1997). Prikladnaya semiotika i upravlenie slozhnymi obektami [Applied semiotics and management of complex objects]. Programmnye produkty i sistemy. (3). 2-6. (in Russian).

Glazev S.Yu. (2021). O mekhanizmakh realizatsii tseley natsionalnogo razvitiya Rossii v usloviyakh smeny tekhnologicheskikh mirokhozyaystvennyh ukladov [On the mechanisms of realizing the goals of Russia’s national development in the context of changing technological and world economic structures]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 230 (4). 66-70. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2021-230-4-66-70.

Granberg A.G. (2001). Strategiya territorialnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii: ot idei k realizatsii [Strategy of territorial socio-economic development of Russia: from idea to implementation]. Voprosy Ekonomiki. (9). 15-27. (in Russian).

Granberg A.G. (2004). Strategii makroregionov Rossii [Strategies of macro regions of Russia] M.: Nauka. (in Russian).

Ivanov S.A., Lozhko V.V. (2015). O prostranstvennom podkhode v teorii regionalnoy ekonomiki [Spatial approach to the theory of regional economy]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 9 (1). 18-25. (in Russian).

Kalyuzhnova N.Ya. (2013). Konkurentnaya paradigma prostranstvennogo razvitiya [Competitiveparadigm ofthe regional development]. Economic sciences. (11-2). 251-255. (in Russian).

Kleyner G.B. (2021). Novaya teoriya spiralnoy evolyutsii: sistemnye tsikly i tsennostnaya dinamika [A new theory of spiral evolution: system cycles and value dynamics] System analysis in the economy - 2020. 24-27. (in Russian). doi: 10.33278/SAE-2020.book1.024-027.

Klykov Yu.I. (1974). Situatsionnoe upravlenie bolshimi sistemami [Situational management of large systems] M.: Energiya. (in Russian).

Kondratev N.D. (2020). Bolshie tsikly konyunktury. Izbrannye raboty [Large cycles of conjuncture. Selected works] M.: Izdatelstvo Yurayt. (in Russian).

Krasnopolskiy B.Kh. (2021). Evolyutsionno-sinergeticheskiy podkhod k otsenke vliyaniya gosudarstvennogo regulirovaniya na razvitie prostranstvenno-khozyaystvennyh obrazovaniy [Evolutionary-synergetic approach to assessing the impact of state regulation on the development of spatial-economic formations]. Regionalistika. (5). 64-76. (in Russian). doi: 10.14530/reg.2021.5.64.

Kulinich A.A. (2016). Situatsionnyy, kognitivnyy i semioticheskiy podkhody k prinyatiyu resheniy v organizatsiyakh [Contingency, cognitive and semiotic approaches to decision-making in the organizations]. Open Education. 20 (6). 9-17. (in Russian). doi: 10.21686/1818-4243-2016-6-9-17 .

Lvov D.S. (2003). O strategicheskikh problemakh dolgosrochnogo razvitiya [About strategic problems of long-term development]. Economics of Contemporary Russia. (2). 17-25. (in Russian).

Lvov D.S., Glazev S.Yu. (1986). Teoreticheskie i prikladnye aspekty upravleniya NTP [Theoretical and applied aspects of STP management]. Economics and the Mathematical Methods. (5). 793-804. (in Russian).

Mannapov R.G., Akhtarieva L.G. (2010). Sovremennoe razvitie sistemy upravleniya regionom: metodologiya, instrumentariy, mekhanizmy [Modern development of the regional management system: methodology, tools, mechanisms] Ufa: Ufimskaya gosudarstvennaya akademiya ekonomiki i servisa. (in Russian).

Minakir P.A., Demyanenko A.N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [Spatial economics: evolution of approaches and methodology]. Spatial Economics. (2). 6-32. (in Russian).

Mintsberg G., Alstrend B., Lempel Dzh. (2000). Shkoly strategiy [Strategy Schools] Saint Petersburg: Piter. (in Russian).

North Douglass C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance Cambridge.

Oreshin V.P. (2020). Planovoe upravlenie ekonomikoy: istoricheskiy aspekt [Planned management of the economy: historical overview]. Analiz i modelirovanie ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov: Matematika. Kompyuter. Obrazovanie. (27). 23-30. (in Russian). doi: 10.20537/mce2020econ02.

Petrosyants V.Z., Dokholyan S.V., Petrosyants D.V. (2020). Mekhanizm sistemnogo regulirovaniya razvitiya problemnyh territoriy v usloviyakh federalizma [Mechanism of system regulation of development of problem territories in the conditions of federalism]. Regional problems of transforming the economy. (2(112)). 65-74. (in Russian). doi: 10.26726/1812-7096-2020-02-65-74.

Porter M.E. (2003). The Economic Performance of Regions Regional Studies. 37 (6-7). 549-578. doi: 10.1080/0034340032000108688.

Pospelov D.A. (986). Situatsionnoe upravlenie: teoriya i praktika [Situational management: theory and practice] M.: Nauka. (in Russian).

Pospelov D.A., Osipov G.S. (1999). Prikladnaya semiotika [Applied Semiotics]. Novosti iskusstvennogo intellekta. (1). 9-35. (in Russian).

Simon H.A. (1957). Models of Man N.Y.: Johnn Wiley& Sons.

Surmin Yu.P., Sidorenko A., Loboda V, Furda A, Katerynyak I., Meer K. (2002). Situatsionnyy analiz, ili anatomiya keys metoda [Situational analysis, or the anatomy of a case method] Kiev: Tsentr innovatsiy i razvitiya. (in Russian).

Suvorova A.V. (2021). Prakticheskie aspekty otsenki ekonomicheskogo prostranstva [Practical aspects of the assessment of economic space]. Theoretical and Applied Economics. (1). 86-98. (in Russian). doi: 10.25136/2409-8647.2021.1.35545.

Vazhenin S.G., Bersenev V.L., Vazhenina I.S., Tatarkin A.I. (2011). Territorialnaya konkurentsiya v ekonomicheskom prostranstve [Territorial competition in the economic space] Yekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN. (in Russian).

Vdovina A.A. (2019). Ponyatie «tekhnologicheskiy uklad» v sisteme ekonomicheskikh kategoriy i novye tekhnologicheskie uklady obshchestvennogo razvitiya [The concept of «technological structure» in the system of economic categories and new technological structures of social development]. Creative economy. 13 (4). 605-618. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.4.40522.

Williamson Oliver E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting N.Y.: Free Press.

Страница обновлена: 08.07.2025 в 10:06:24

Russia

Russia