Investments in the intellectual component of business as the basis of innovative development

Ustinova L.N.1![]() , Ustinov A.E.2

, Ustinov A.E.2![]() , Sirazetdinov R.M.1

, Sirazetdinov R.M.1![]() , Sirazetdinova E.R.1

, Sirazetdinova E.R.1

1 Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Russia

2 «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

Download PDF | Downloads: 21 | Citations: 3

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 12 (december 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47995223

Cited: 3 by 05.09.2022

Abstract:

Modern trends of economic development on a global scale dictate the need for modern Russian enterprises to find ways to build and strengthen competitive positions in the market. Issues related to the search for alternative levers of influence on improving business efficiency come to the fore. Such qualities of personnel as competence, qualifications, experience and skills, which act as highly valuable assets of enterprises, are of great importance. With proper management of that part of the intellectual capital, the carrier of which is the staff, it is able to transform into capital that multiplies the income of the business owner.

The authors studied the relationship between investment incentives and staff productivity. A comparative characteristic of the indicators of Russia and developed countries was given. The dynamics of the growth rate of labour quality was examined. The value of internal R&D costs in the country was analyzed. As a result of the conducted research, ways to increase the innovations investment attractiveness were formulated. In this regard, the issues of assessing the economic efficiency of investments in intellectual assets are of particular importance.

Keywords: investment, productivity, innovation, intellectual capital, human capital

JEL-classification: O31, M21, O15

Введение

Динамичное развитие процессов экономического, научно-технического и технологического характера позволяет утверждать, что назрела особая необходимость использования и наращивания ресурсов неимущественной природы. Вопросам исследования экономической целесообразности инвестиционного развития интеллектуальной стороны бизнеса посвящено много работ. Многие зарубежные работы отражают специфику отдельного государства, некоторые авторы, обобщая мировой опыт, резюмируют о необходимости инвестирования в частный бизнес в целях повышения капитализации компаний.

Целью научной статьи является анализ взаимосвязи инвестиций, инноваций и стратегического развития предприятий.

Применение метода системного анализа обеспечило взаимосвязанный характер построения структуры статьи и способствовало изложению обоснованных выводов.

Результатом проведенного исследования являются рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности инноваций.

Исследование состояния компаний крупного и среднего бизнеса показало, что в настоящее время актуальна стабильная тенденция ориентации весомых отраслевых предприятий на использование интеллектуального рычага в своей деятельности, инвестируя в нематериальную составляющую бизнеса. Многие западные корпорации оценили значимость и ценность интеллектуального ресурса в вопросе повышения экономической эффективности собственной деятельности. Однако сложившаяся ситуация отечественных предприятий демонстрирует, как и прежде, привлекательность для инвестиций преимущественно основных фондов в виде зданий, земель, имущественных комплексов и т.д. Стоит отметить, что существуют как объективные, так и субъективные причины данному факту. В России инвестиционные риски в «неосязаемый» и потому непонятный для многих руководителей инструмент формирования дополнительной прибыли являются пока непопулярными. Представители топ-менеджмента российских компаний серьезно недооценивают значимость и важность нематериальных активов в структуре баланса предприятия.

По мнению одного из основоположников теории человеческого капитала Адама Смита, человек – это главный капитал, представляющий собой ценность в виде знаний, умений и навыков. Он подчеркивал важность инвестирования не столько в основной капитал предприятия, сколько в человеческий ресурс, в образование, квалификацию персонала предприятия. При этом считая, что на рост производительности полезного труда преимущественно оказывает влияние компетентность рабочего, а потом качество техники и оборудования предприятия [1].

Вопросы эффективности инвестиций в человеческий капитал детально проработал А. Маршалл, который зафиксировал закономерность капитализации чистых заработков работников с ростом производительности труда [2] (Marshall, 1983).

Согласно теории воспроизводства рабочей силы К. Маркса, человеческий капитал представляет собой ценность в вопросе повышения созидательной силы общества, образования, производственного опыта и свободного времени. По мнению К. Маркса, человеческий капитал – это не статичная масса, как физический капитал, «это нечто живое, изменяющееся во времени» [3] (Marx, 1968).

Теория человеческого капитала Г. Беккера предусматривает необходимость инвестиций в человеческий капитал как в воспроизводственный ресурс долгосрочного перспективного вложения с его дальнейшим наращиванием [4] (Becker, 2003).

Индикативным показателем эффективности инвестиций в человеческий капитал выступают критерии инновационной активности персонала в рамках рабочих групп и производственных задач. Повышение уровня мотивации и заинтересованности в высоких результатах производственного процесса также является позитивной тенденцией формирования, развития и воспроизводства человеческого капитала.

Букреев И.А. в своей работе «Методические подходы к оценке эффективности частного инвестирования в образование» утверждает, что уровень образования в России определяет величину дохода работника и прямо ему пропорционален [5] (Bukreev, 2018). Однако в последние годы разница в доходах среди людей, имеющих высшее образование и среднее профессиональное, сглаживается вследствие дефицита квалифицированных рабочих кадров. Зависимость между инвестициями в человеческий капитал и производительностью труда индивида установили ученые Руус Й., Пайк С., Фернстрем JI. в работе «Интеллектуальный капитал: практика управления», подчеркнув необходимость инвестиционного стимулирования творческих способностей персонала [6] (Ruus, Payk, Fernstrem, 2007). В ходе исследования была установлена следующая закономерность: при росте инвестиций в человеческий капитал на 1% производительность труда вырастает на 4%. Кроме того, на основании проведенного исследования установлено, что производительность труда персонала в России гораздо ниже, чем в развитых странах. Затраты российских работодателей на повышение квалификации работников в среднем находятся на уровне 0,5–0,7% от фондов оплаты труда (ФОТ), а по оценкам экспертов, они должны составлять не менее 1,5–2%. В развитых странах данная статья расходов компаний достигает 5–10% от ФОТ [7] (Gimpelson, Avdeeva et al., 2021).

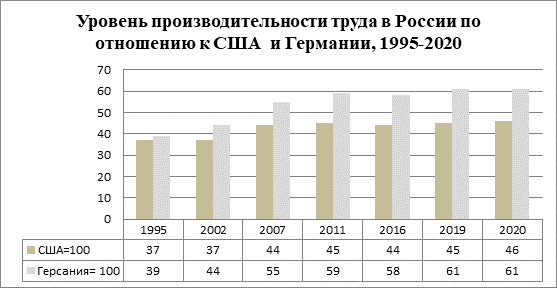

Рисунок 1. Динамика изменения уровня производительности труда в России по отношению к США и Германии, 1995–2020 гг.

Источник: [8].

По мнению мировых исследователей, оценка вклада качества рабочей силы в мировой экономике показывает, что качество рабочей силы само по себе не способно обеспечить прорывного роста результирующих показателей деятельности предприятий. Дифференциация производительности труда в разрезе сравнительной характеристики с США и Германией демонстрирует отставание России от европейских держав. Очевидно, что данная динамика происходит по ряду причин, имеющих как измерительную, так и содержательную природу. В вопросе количественного измерения вклада возникает сложность учета и идентификации отдельных составляющих человеческого капитала, а также выявления эффективности его обновления. В содержательном плане причиной может являться специфика конечного спроса, в связи с тем, что российская экономика специализируется на производстве товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью, качество рабочей силы не имеет решающего значения. В данном контексте важным критерием повышения эффективности использования рабочего труда является анализ механизмов формирования качества рабочей силы, связанных в том числе с демографическими факторами.

Согласно данным Росстата, в период с 2000 по 2008 г. темпы роста производительности труда, выраженные в виде отношения ВВП к численности занятых на производствах, в России составляли в среднем 5% в год, в последнее десятилетие они снизились до 1,6% в год, однако по итогам 2020 года уходят в отрицательную область [8].

По оценкам, основанным на сценарном прогнозе Института демографии НИУ ВШЭ, снижение численности населения трудоспособного возраста в течение ближайших 10–15 лет, обусловленное низкой динамикой естественного прироста населения, повлечет за собой снижение занятых в экономике лиц, что скажется на эффективности производственных процессов [8].

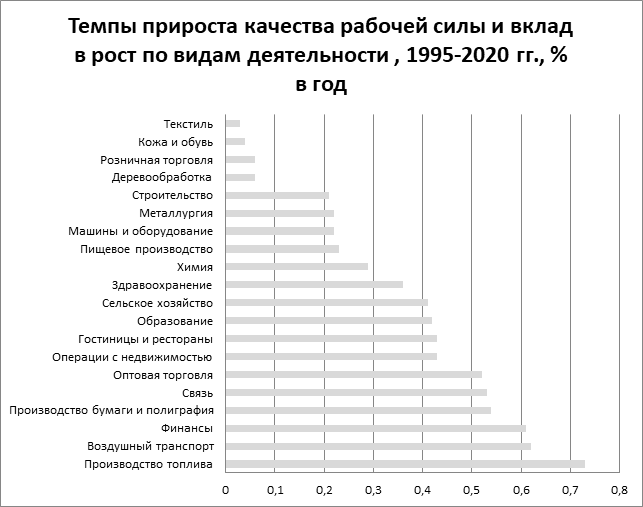

Рисунок 2. Динамика темпов прироста качества рабочей силы и вклад в рост по видам деятельности, 1995–2020 гг., в % в год

Источник: [9] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evneviya et al., 2021).

Естественно, воздушный транспорт является лидером по требованиям к качеству рабочей силы и, как следствие, его росту. Расширенный сектор услуг крайне неоднороден с точки зрения прироста качества рабочей силы. Он включает в себя как требующий высокой квалификации сектор производств, транспорта и финансов, так и демонстрирующие низкий прирост качества рабочей силы строительство, деревообработку, розничную торговлю, текстиль.

Если качество рабочей силы в финансах быстро растет, то в бизнес-услугах оно демонстрирует неоднородную динамику. Этот сектор включает, с одной стороны, виды деятельности, требующие высокой квалификации, – научные исследования и разработки, деятельность, связанную с использованием компьютеров и информационных технологий, а с другой – низкопрофильные в части квалификационных требований услуги аренды, проката и уборки помещений. В целом отраслевой разрез роста качества рабочей силы показывает сложное взаимодействие разных технологий производства, с одной стороны, и знаний и навыков работников, с другой. Меры государственной политики по переподготовке кадров в целях стимулирования роста должны учитывать эту неоднородность.

Статистика свидетельствует о том, что в нашей стране наблюдается крайне низкая степень участия работников в том или ином образовательном процессе [9] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evneviya et al., 2021). В России ежегодно не более 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение. К примеру, в значительной части европейских стран в процесс переобучения вовлечено порядка 40–60% жителей [9] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evneviya et al., 2021). При этом, по данным Института статистических исследований и экономики знаний, порядка 22% населения России в возрасте 25–64 лет занимается самообразованием, что также значительно ниже, чем в европейских странах. В Англии, Франции, Германии соответствующая доля населения составляет около 60–80%. Низкие показатели переобучения в активных возрастных категориях являются существенной проблемой для российской экономики [10].

В вопросе развития инновационной деятельности в России на стратегическом уровне важным моментом выступает величина финансовой стимуляции интеллектуальной деятельности. Как правило, размер инвестиций на научные исследования и разработки эквивалентен величине его отдачи, т.е. динамика инвестиционных затрат коррелирует с динамикой созданных разработок. На сегодняшний день расходы России на НИОКР, создающие основу инновационного климата, значительно отстают от данного показателя развитых мировых стран. В 2019 году на исследования и разработки в России было проинвестировано свыше 1 трлн рублей, что составило 1,03% от ВВП страны. При этом две трети суммы представляют собой средства государства (66,3%), инвестиции предпринимательского сектора составляют одну треть (30,2), около 1% – средства фондов поддержки научной, научно- технической и инновационной деятельности [10]. В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения запланировано освоение 486,1 млрд руб., выделенных государством. Инвестиции частного предпринимательства в инновации могут сократиться на фоне глобальной пандемии, падения спроса ввиду санкций и ограничений и, как следствие, вынужденного частичного «замораживания» среднего бизнеса. Резким контрастом с Россией выступает политика США, где недавно принят закон о государственной поддержке развития новых технологий в размере 250 млрд $ в год [10].

О динамичном развитии Китая свидетельствует динамика роста объема высокотехнологичного производства, которая с 2003 по 2012 год выросла в шесть раз. Китай стал высокоинновационной страной со значительными темпами прироста инновационной продукции, экспортируемой по всему миру [11] (Babanov, 2012).

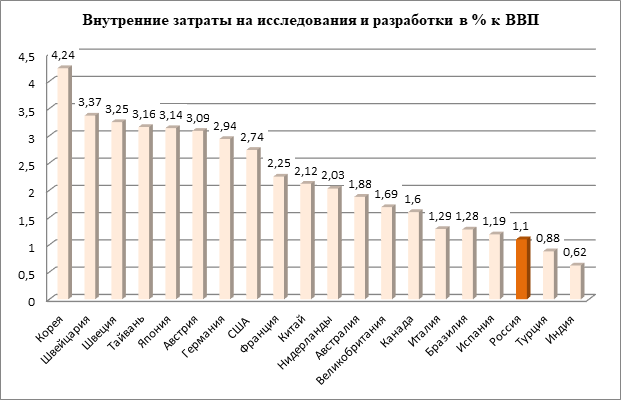

Рисунок 3. Уровень инвестиций в НИОКР в 2019 году

Источник: [12] (Dyatchenko, Tarabaeva, 2008).

Рисунок 3 демонстрирует серьезное отставание России от развитых стран в разы. Величина внутренних затрат на исследования и разработки в России значительно уступает Корее (в 4 раза), Швейцарии, Швеции, Японии (в 3 раза), оставляя за собой лишь Турцию и Индию.

Рассматривая тенденции развития стран-лидеров, вошедших в тройку по объему финансирования науки, стоит отметить, что многие мировые рейтинговые агентства оценивали Корею на протяжении шести лет как динамично развивающегося лидера в области создания, развития и воспроизводства инноваций. Лидерство страны в рейтинге инновационных экономик в большей степени обеспечено значительной концентрацией высокотехнологичных компаний, развитой системой высшего образования, векторной политикой государства наращивания темпов инновационного развития, а также существенной долей расходов на исследования и разработки [13–15] (Ustinova, 2018; Ushvitskiy, Ter-Grigoryants, 2014).

Финансирование научных исследований и разработок за рубежом происходит преимущественно частными корпорациями и представителями бизнес-сектора, и лишь порядка 30% выделяется государством. В России стабильно сохраняется противоположная тенденция – 30% финансируется представителями бизнес-элиты, а основная масса затрат по обеспечению финансовой поддержки инновационного развития осуществляется государством. Российская наука как прежде остается, по сути, государственной. Предприниматели готовы финансировать единичные перспективные проекты, но не готовы нести бремя затрат на содержание, развитие научных центров и лабораторий [16, 17] (Mau, 2019; Gershman, 2010). Мировая практика свидетельствует, что за рубежом формирование и воспроизводство науки передано в частные лаборатории и научно-исследовательские центры, которые заинтересованы в их развитии. Россия же в настоящее время находится в сложном процессе поиска моделей взаимосвязи науки и частных инвестиций. Кроме очевидных вопросов снижения финансовых рисков проектов важной задачей отношений между разработчиками и инвесторами является вопрос разграничения и закрепления прав инвесторов на результаты научных исследований и их коммерциализации [18, 19] (Ivanpsovskaya, 2007; Chan Kuok Lam, 2011).

Кроме того, важно понимать, что финансируя НИОКР, а также осуществляя мотивационную поддержку научных центров и образовательных учреждений на основании комплексных программ инновационного развития, в России происходит качественная и количественная трансформация интеллектуального ресурса в важнейший инструмент стратегического развития как предприятия, так и государства в целом – инновацию [20] (Faskhiev, 2011).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема низкого уровня инновационных показателей России в мировых рейтингах кроется в ряде причин. Россия обладает богатым научным наследием, многие промышленные предприятия имеют высокий интеллектуальный потенциал в виде наработанных научно-технических баз, разработок и реальных систем совершенствования управленческой, производственной, маркетинговой деятельности. В этой связи существует глобальная задача повышения значимости интеллектуальных рычагов воздействия на бизнес-процессы, повышения объема инвестиций в создание, коммерциализацию и использование новых разработок.

Сформируем пути повышения инвестиционной привлекательности инноваций:

- формирование законодательной базы, способной стимулировать заинтересованность научной элиты общества в уникальных разработках;

- создание необходимых условий для привлечения в сектор исследований и разработок крупных инвесторов;

- расширение области действия государственных программ поддержки инновационных проектов и инновационно активных научных центров и отдельных ученых;

- организация государственной поддержки стартапов;

- формирование нормативной базы увеличения правовой защищенности инновационного продукта и прав его создателей;

- формирование программ повышения эффективности государственного финансирования инновационной деятельности.

Таким образом, рассматривая интеллектуальное инвестирование как фактор повышения конкурентного преимущества предприятия на рынке, целесообразно учитывать сущность, структуру, особенности данной деятельности, оценивать экономическую эффективность таких инвестиций, поскольку не каждая инновация востребована рынком, велики риски, возникающие при этом. Важен комплексный подход к оценке целесообразности инвестирования в интеллектуальные процессы.

References:

Babanov A.V. (2012). Innovatsii kak sredstvo povysheniya investitsionnoy privlekatelnosti v regionakh RF [Innovation as a way of increasing of investment attractiveness in the region of the RF]. Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. (2). 7-11. (in Russian).

Becker G.S. (2003). Chelovecheskoe povedenie: ekonomicheskii podkhod. Izbrannye trudy po ekonomicheskoi teorii Moscow: HSE Publ.

Bukreev I.A. (2018). Metodicheskie podkhody k otsenke effektivnosti chastnogo investirovaniya v obrazovanie [Methodological approaches to assessing the effectiveness of private investment in education]. Financial Analytics: Science and Experience. 11 (4). 387-400. (in Russian). doi: 10.24891/fa.11.4.387 .

Chan Kuok Lam (2011). Otsenka pokazateley ispolzovaniya chelovecheskogo kapitala v innovatsionnoy ekonomike [Evaluation of indicators of human capital in an innovative economy]. Economic sciences. (74). 38-42. (in Russian).

Dyatchenko L., Tarabaeva V. (2008). Sistemnye innovatsionnye protsessy osnova dinamichnogo razvitiya klassicheskogo universiteta [System innovation processes are the basis for the dynamic development of the classical university]. Higher education in Russia. (5). 13-18. (in Russian).

Faskhiev Kh.A. (2011). Intellektualnyy kapital – osnova innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Intellectual capital is the basis of innovative development of the enterprise]. Innovations. (6(152)). 31-44. (in Russian).

Gershman M.A. (2010). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management] M.: Market DS Korporeyshn. (in Russian).

Gimpelson V.E., Avdeeva D.A. i dr. (2021). Proizvoditelnost truda i rossiyskiy chelovecheskiy kapital: paradoksy vzaimosvyazi? [Labor productivity and Russian human capital: Paradoxes of interrelation?] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evneviya E.I. i dr. (2021). Indikatory nauki: 2021 [Science Indicators: 2021] M.: NIU VShE. (in Russian).

Ivanpsovskaya I.V. (2007). Rol intellektualnogo kapitala v sozdanii stoimosti rossiyskikh kompaniy [The role of intellectual capital in creating the value of Russian companies]. The Bulletin of the Financial Academy. (4(44)). 53-62. (in Russian).

Marshall A. (1983). Printsipy politicheskoi ekonomii. T 1. [Principles of Political Economy. Vol. 1] Moscow: Progress Publ.

Marx K. (1968). Das Kapital. Writings Moscow: Politizdat Publ.

Mau V.A. (2019). Natsionalnye tseli i model ekonomicheskogo rosta: novoe v sotsialno-ekonomicheskoy politike Rossii v 2018–2019 gg [National goals and model of economic growth: new in the Russian socio-economic policy of 2018-2019]. Voprosy Ekonomiki. (3). 5-28. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2019-3-5-28 .

Ruus Y., Payk S., Fernstrem L. (2007). Intellektualnyy kapital: praktika upravleniya [Intellectual capital: Management practice] SPb.: Izd-vo «Vysshaya shkola menedzhmenta». (in Russian).

Ushvitskiy L.I., Ter-Grigoryants A.A. (2014). Nauchnye podkhody k upravleniyu innovatsionnym razvitiem i samorazvitiem sotsialno-ekonomicheskikh sistem [Scientific approaches to management of innovation-based development and self-development in socio-economic systems]. Vestnik severo-kavkazskogo federalnogo universiteta (newsletter of north-caucasus federal university). (5(44)). 103-109. (in Russian).

Ustinova L.N. (2018). Tendentsii innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Trends of innovative development of the Russian Federation]. Ekonomika promyshlennosti. 11 (4). 338-345. (in Russian). doi: 10.17073/2072-1633-2018-4-338-345.

Страница обновлена: 16.07.2025 в 23:26:36

Russia

Russia