The conceptual approach of

Abuzyarova M.I.1![]()

1 Самарский Государственный Экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 14 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 6 (June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46324023

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

A new approach to the management of integration processes in the development of local economic systems of the region is considered. An analysis of two development concepts is given. Their features and application in Russia are identified. The authors of the article describe and evaluate the current state of development in the Russian economy. The problems of capacity development in the region are highlighted. A new concept of the development of local economic systems of the region is presented. Its features and preliminary results of its implementation are studied. The replacement of the management object is proposed, taking into account the features of the digital economy and the value of resources within the knowledge economy.

Keywords: management, creativity, concept, development management, digital economy

JEL-classification: M21, O31, O15

Введение

Менеджмент территориальных ресурсов в традиционном смысле был реализован на основе двух концепций: выравнивающего и стимулирующего развития. Выравнивающая концепция управления применялась при отрицательном экономическом росте, например, в 2009 году, когда доля трансфертов составила 27% доходов консолидированных бюджетов регионов [2, с. 1–2] (Auzan, 2015, р. 1–2). Актуальность темы обоснована необходимостью создать новый подход в управлении интеграционными процессами развития локальных экономических систем региона. Сущность выравнивающего развития – обеспечить жизнедеятельность организаций и территорий. Эффективная выравнивающая политика управления позволяет создать условия для формирования конкурентных преимуществ предприятий в рамках определенной территории. Также при успешной выравнивающей политике предприятия имеют возможность накопить необходимый объем ресурсов для дальнейшего роста среди конкурентов.

Стимулирующее развитие применяется, если страна находится на этапе догоняющего развития [13, 14] (Golovchanskaya, Strelchenya, Petrenko, 2018; Petrenko, Denisov, Koshebaeva, Koroleva, 2019). В таком случае расставляются приоритеты предприятиям, которые уже имеют накопленный запас ресурсов. Как правило, предпочтение отдается сырьевому сектору. Цель стимулирующего развития – накопить ресурсы в точках ростах и перенаправить накопленные средства на другие предприятия. Инструменты стимулирующего развития – снижение долговой нагрузки и назначение преференций. Успешное стимулирующее развитие предполагает развитие инфраструктуры региона и привлечение прямых инвестиций.

Цель статьи – представить новый подход в управлении территориальными ресурсами.

Авторы, исследующие управление интеграционными процессами развития предприятий и территорией, – Н.В. Зубаревич, А.А. Аузан и Пэтси Хили. В своих трудах профессор МГУ Н.В. Зубаревич исследовал конкретные подходы в управлении экономическими системами и территориями, оценивая российский подход как геополитический [1, с. 1] (Sydow Jörg, Windeler Arnold, Müller-Seitz Gordon, Lange Knut, 2012, р. 1). А.А. Аузан исследовал принципы обеспечения потенциала будущего роста экономических систем и территорий, а также подробно рассматривал принцип обусловленности в управлении как основу для роста человеческого капитала [2, с. 243–244] (Auzan, 2015, р. 243–244). Пэтси Хили опирается на широкий спектр нового мышления в социальной и пространственной теории для характеристики основ планирования. При этом Хили считал, что планирование основано на институциональных процессах, через которые возможно дальнейшее развитие экономических систем [7, с. 405–407] (Kelchevskaya, Kolyasnikov, 2020, р. 405–407).

Научная новизна – изучение новых особенностей управления интеграционными процессами экономических систем и территорий в условиях цифровой экономики.

Авторская гипотеза – при смене объекта управления (управление потенциалом) и повышении человеческого капитала концептуальный подход «обеспечения потенциала будущего» будет намного эффективнее геополитического подхода управления.

В основу исследования ложится позитивистский метод. В качестве методик были выбраны: сравнение, анализ и синтез.

В российской экономике выравнивающая концепция управления проводилась в 1990-х и начале 2000-х, когда ресурсная база страны находилась в кризисном состоянии. Стимулирующее развитие проводилось с 2004 по 2008 год, а потом возобновилась с 2010 по 2014 год.

Как результат, в России стимулирование развитий территорий показало низкую эффективность. Инвестиции государства в развитие отраслей не принесли положительных и долгосрочных результатов. В основном средства, вложенные в формирование и развитие кластеров, обеспечили минимальную отдачу и отсутствие потенциала будущего развития.

На основе результатов приводится новый подход в управлении экономическими системами и территориями России. Начиная с 2014 года и по настоящее время в России используется геополитический подход. Главная задача данного подхода – обеспечение безопасности и целостности государства. Ввиду роста внешних угроз, в том числе санкций, правительство принимает решение о необходимости защитить внутренних рынок. При геополитическом подходе используются инструменты для снижения рисков перераспределения ресурсов. Таким образом, преобладание геополитического подхода приводит к новой задаче – пересмотреть принципы интеграции стратегий развития отраслей и территорий. Необходимо усовершенствовать управление пространственными ресурсами, а для реализации стратегии развития необходимы другие инструменты и механизмы планирования и управления.

В условиях пересмотра принципов интеграции стратегий в отраслевое и территориальное развитие меняется парадигма управления. Во-первых, предпочтение отдается цифровой экономике, где производство знаний и интеллектуальный труд являются основами. Во-вторых, менеджмент трансформируется в обеспечение потенциала будущего.

Текущая концепция планирования в России имеет следующие характеристики:

· основана на принципах научного экономического рационализма;

· достижение долгосрочных целей методами стратегического управления;

· перегруппирование ресурсов для достижения поставленных целей;

· позиционирование экономических субъектов по отношению к конкурентам и требованиям эффективности.

На основе характеристик текущей концепции планирования выделены проблемы управления интеграционными процессами развития экономических систем. Во-первых, необходимо комплексно усовершенствовать принципы управления. Во-вторых, модернизировать инструменты типового цикла управления. В-третьих, учитывать продолжающийся переход к новым технологическим укладам, который создает барьер для эффективного использования управленческих подходов.

Новая концепция, предлагаемая авторами, рассматривает территорию совместно с производственными и социальными факторами, а также природными и историко-культурными ресурсами. Предлагается изучить единую экосистему, внутри которой возникают неразрывные отношения между территорией и производственными факторами, а управление направлено на взаимодействие территории с экономической системой, учитывая цифровизацию.

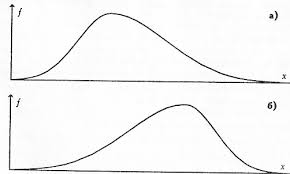

На основе новой предложенной концепции осуществлен выбор траектории управления потенциалом. Он осуществляется в системе двух координат: создание условий реализации и стимулирование к развитию. При этом стимулирование имеет стремительный характер, поэтому для реализации концепции используется цикл правосторонней асимметрии (рис. 1).

Управление отраслями и управление территорией (кластерами)

Управление отраслями(кластерами) и управление территорией

Рисунок 1. Цикл формирования потенциала в управлении отраслями и территориями

Источник: составлено автором.

Представленный цикл имеет следующие характеристики:

· эффект от реализации от 3 до 5 лет;

· значительное сокращение эффективности с ростом периода;

· краткосрочный эффект прямого стимулирования за счет высокой привлекательности инструментов.

Особенность цикла обусловлена скоростью вовлечения накопленных ресурсов, которая опережает скорость накопления вновь созданных. Отсюда сформировать потенциал будущего развития становится намного сложнее [1, с. 5] (Sydow Jörg, Windeler Arnold, Müller-Seitz Gordon, Lange Knut, 2012, р. 5). В таком случае установлено, что успешная программа развития должна подкрепляться институциональными условиями.

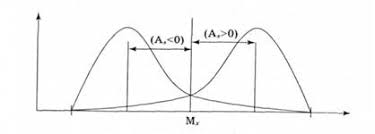

Рассматривая цикл управления отраслями и территорией, следует учитывать риск образования разрыва. Такая ситуация возникает в том случае, если развитие потенциала не опережает исполнение программ по стимулированию развития. Как результат, правосторонняя асимметрия наступает раньше подъема левосторонней и образовывается разрыв. Он обусловлен тем, что действие стимулирующей программы становится низким, а ресурсы еще не успели накопиться (рис. 2).

Экономический — разрыв потенциала — знаниевый

потенциал ловушка акселерации потенциал

Рисунок 2. Действующий цикл формирования потенциала будущего

Источник: составлено автором.

С точки зрения управления необходимо добиться сокращения разрыва, чтобы успешно сформировать ресурсный потенциал и показать высокую эффективность развития. Таким образом, основные задачи развития включают в себя: повышение жизнеспособности экономических систем региона и интеграцию методов управления с пространственными и стратегическими подходами. Новый подход «обеспечения потенциала будущего», предложенный авторами, опирается на базу систем, теорию сложности и неопределенности. Для успешного накопления знаний рекомендуется использовать концепцию 4Т. Она опирается на баланс факторов эффективного развития и творческого потенциала.

Авторы предлагают концептуальный подход «обеспечения потенциала будущего», где территориями выступают города, имеющие уровень концентрации ресурсов для формирования творческого потенциала. Концептуальный подход обеспечения потенциала будущего предусматривает управление не ресурсами, а формирующимся при их объединении потенциалом.

Цель данного подхода – в создании условий функционирования системы, способной сформировать потенциал будущего за счет накопления факторов развития. Как результат, концептуальный подход позволит создать конкурентные продукты и обеспечивать конкурентные условия производства.

В рамках концептуального подхода «обеспечения потенциала будущего» представлены его принципы:

1. Креативность. Отвечает за приоритетность создания новых продуктов, используя творческий и человеческие потенциал [3, с. 25] (Khokins, 2011, р. 25).

2. Smart-специализация. Отвечает за развитие с учетом уже накопленного потенциала.

3. Итеративность. Обеспечивает непрерывность комбинаций управления.

4. Сбалансированность. Отвечает за баланс разных методов управления с учетом отраслевых, социальных и экономических факторов.

5. Обусловленность. Отвечает за раннее управление развитием и определяет текущие условия для развития [1, с. 156] (Sydow Jörg, Windeler Arnold, Müller-Seitz Gordon, Lange Knut, 2012, р. 156).

6. Субсидиарность. Отвечает за принятие решений, соединенных с управлением локальных экономических систем.

Из представленных принципов следует, что в условиях новой экономики России производится знаниевый продукт [2, с. 244] (Auzan, 2015, р. 244). Для получения такого рода продукта требуются определенные технологии, креативные навыки персонала и гибкие решения.

Заключение

В качестве вывода следует сказать, что при переходе от индустриальной экономики к экономике знаний необходима смена объекта управления. Ресурсы изменяют свою ценность, поэтому рекомендуется не стратегическое управление, а управление потенциалом. Для успешной реализации предложенной концепции следует заменить место управления на место проживания – условий, которые создают стимулирующее действие для роста творческого потенциала людей и повышения эффективности предприятий в регионе в целом.

References:

Auzan A.A. (2015). O vozmozhnosti perekhoda k ekonomicheskoy strategii, osnovannoy na spetsifike chelovecheskogo kapitala v Rossii [On the possibility of transition to an economic strategy based on the specifics of human capital in Russia]. Zhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. (2(26)). 243-248. (in Russian).

Bazhenov S.I. (2020). Ekonomika znaniy kak institutsionalnaya osnova ekonomiki vysokotekhnologichnyh proizvodstv [Knowledge economy as an institutional basis for the economy of high-tech industries]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. 1 (4). 173-182. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111215 .

Butorin S. N., Glavatskiy V.B. (2020). Informatsionnye tekhnologii v upravlenii razvitiem prostranstvenno-otraslevyh struktur regionov [Information technologies in managing the development of regional spatial and industrial structures]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (8). 2219-2228. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.8.110770 .

Drobot E.V., Makarov I.N. i dr. (2019). Formirovanie liderstva na rynke na osnove upravleniya znaniyami [The formation of market leadership on the basis of knowledge management]. Leadership and management. 6 (4). 349-360. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.4.41348 .

Golovchanskaya E.E., Karachun I.A. i dr. (2021). Upravlenie razvitiem natsionalnoy innovatsionno orientirovannoy ekonomicheskoy sistemy na osnove otsenki indeksa intellektualnoy aktivnosti natsionalnoy ekonomiki [Managing the development of the national innovation-oriented economic system based on the assessment of the intellectual activity index of the national economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (1). 13-32. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111550 .

Golovchanskaya E.E., Strelchenya E.I., Petrenko E.S (2018). Otsenka vliyaniya intellektualnogo resursa na ekonomicheskiy rost [Measuring influence of intellectual resources on economic growth]. Creative economy. 12 (10). 1599-1618. (in Russian).

Kelchevskaya N.R., Kolyasnikov M.S. (2020). Ispolzovanie bolshikh dannyh v strategicheskom upravlenii znaniyami kompanii, sleduyushchey trendam Industrii 4.0 [Big data in strategic knowledge management for a company following industry 4.0 trends]. Leadership and management. 7 (3). 405-426. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.3.110662 .

Khokins Dzh. (2011). Kreativnaya ekonomika. Kak prevratit idei v dengi [Creative economy. How to turn ideas into money] Moscow: Finansovaya korporatsiya Otkrytie; Klassika-XXI. (in Russian).

Kolyasnikov M.S., Kelchevskaya N.R. (2020). Razrabotka strategicheskoy karty upravleniya znaniyami v kompaniyakh, vnedryayushchikh dostizheniya Industrii 4.0 [Developing a knowledge management strategic map in companies implementing Industry 4.0]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 2233-2250. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.111214 .

Petrenko E.S., Denisov I.V., Koshebaeva G.K., Koroleva A.A. (2019). Perspektivy biznes-modeley: «golubye okeany», menedzhment predprinimatelskoy deyatelnosti, innovatsii na storone sprosa i ustoychivoe razvitie [Prospects for business models: the «blue oceans», management of entrepreneurship, innovations on the demand side and sustainable development]. Creative economy. 13 (12). 2327-2336. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.12.41358 .

Suvorova S.D., Tevanyan A.M. (2019). Issledovanie ekonomicheskoy sushchnosti protsessov upravleniya znaniyami [The study of the economic substance of the knowledge management processes]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (2). 327-336. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.2.40683 .

Sydow Jörg, Windeler Arnold, Müller-Seitz Gordon, Lange Knut (2012). Path Constitution Analysis: A Methodology for Understanding Path Dependence and Path Creation Business Research. 5 (2). 155-176. doi: 10.1007/BF03342736.

Страница обновлена: 21.03.2025 в 04:06:55

Russia

Russia