Project management and compliance-strategizing of national project implementation risks: concept and analysis

Bauer V.P.1, Smirnov V.V.1

1 Финансовый университет при Правительстве РФ, Russia

Download PDF | Downloads: 45 | Citations: 10

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 4, Number 2 (April-June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46110720

Cited: 10 by 07.12.2023

Abstract:

The problem of ensuring the effectiveness of breakthrough national projects is considered. An original authors' methodology of compliance risk strategizing is proposed. This methodology has important theoretical and practical significance for the state management of the Russian economy. One of the most recent important documents adopted by the Government of the Russian Federation [29] provides for the introduction of a risk-based approach to assessing the effectiveness and efficiency of national projects, which is necessarily applied by economic entities when conducting internal audits and organizing crisis management. However, numerous studies of economic scientists show that the existing approaches to managing the risks of implementing state programs do not fully identify and "prevent the risks of implementing national projects" [15]. In the policy documents on the regulation of project management processes, there are also no guidelines for identifying, assessing and minimizing the risks of this type of management processes. There are no methods for combining the results of risk assessment and mechanisms for their minimization, both in solving the tasks of national projects and in implementing project management processes. The purpose of the article is to develop the concept of the anti-crisis component of the project management system, which is usually used to improve the methods of ensuring the economic security of economic entities, as an integrated mechanism for anti-crisis assessment of project management processes and the implementation of national project tasks. In this concept, it is proposed to integrate the compliance function, which is well-known in many areas of activity, with the method of strategizing used in a number of foreign countries and the Russian Federation to regulate socio-economic and national security. The novelty of the presented concept of creating an anti-crisis component with the methodology of compliance risk strategizing is that it allows to refine and expand the functions of traditional strategic risk management both in terms of identifying, assessing and minimizing the risks of project management processes, and in terms of their coordination with the mechanisms for identifying and minimizing the risks of implementing the tasks of national projects. The structural and functional properties and capabilities of the anti-crisis component are analyzed in detail. And on this basis, directions for further improvement of the proposed concept are given.

Keywords: national projects, project management, risks, compliance function, strategizing, compliance-strategizing methodology of risks, anti-crisis component, economic security

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету

JEL-classification: H12, H56, H53

Введение

С момента появления в 2018 году национальных проектов (далее – нацпроекты) [1, 27] учеными и практиками Российской Федерации выявляются и изучаются проблемы их практической реализации [6, 35, 39] (Shvetsov, Ivanova, 2020). Так, например, известно, что введение «умного контроля» в процесс оценки реализации нацпроектов, не предусматривает применения в составе инструментария соответствующей цифровой платформы [22] модуля риск-ориентированного менеджмента. Рекомендованное Правительством Российской Федерации для использования в этих целях руководство по проектному управлению [2], как показывает его анализ [20] (Makogonova, 2020), не содержит в себе равноценные поставленным в нацпроектах задачам механизмы выявления и предотвращения рисков как в процессе управления, так и в процессе их реализации.

Вместе с тем сложившаяся в российской экономике ситуация показывает, что реализация нацпроектов является важнейшим условием укрепления экономической безопасности Российской Федерации [32], что заставляет ученых-экономистов продолжать поиск адекватных поставленным задачам нацпроектов методов проектного управления ими в контексте минимизации рисков реализации [24] (Mezhov, 2019). Результаты исследований показывают, что существующие методы идентификации рисков и построения риск-моделей государственных программ и проектов [36] (Tebyakin, Shevchenko, 2020), а также подходы к управлению рисками реализации государственных программ [18] (Larina, 2020) не в полной мере выявляют и предотвращают риски реализации нацпроектов. В связи с этим в работе выдвигается гипотеза о том, что система проектного управления должна быть по своим функциональным возможностям равноценна целям и задачам, решаемым в нацпроектах. В соответствии с этой гипотезой выдвигается концепция о том, что система проектного управления должна содержать в своем составе антикризисный компонент, который способен выявлять и минимизировать как риски управления, так и те, которые сопутствуют реализации нацпроектов, причем в их согласовании, по аналогии, например, с процедурами, предложенными в работе [4] (Bauer, Eryomin, Smirnov, 2020). В качестве основы разработки антикризисного компонента предложено использовать комплаенс-функцию, дополненную методом стратегирования, применяемого как в ряде зарубежных стран [3, 28] (Bauer, Eremin, 2020; Nekrasov, 2016), так и в России для регулирования социально-экономической [23] (Matveeva, Chernova, 2016) и национальной безопасности [5] (Belyaev, Bulavin, 2018) (модель комплаенс-стратегирования). Целью настоящей работы является построение методики реализации концепции антикризисного компонента с моделью комплаенс-стратегирования рисков в системе проектного управления.

Анализ особенностей комплаенс-функции

Категория compliance означает «соответствие». В бизнес-среде за последние 20 лет данная категория, обогатившись новыми смыслами, претерпела значительные изменения, а сферы использования ее потенциала значительно расширились. Принципы комплаенса разного рода систем управления изложены в ряде международных стандартов (ISO 31000:2009, ИСО 19600:2014, Volcker Rule, FATCA, IOSCO, COSO, FERMA, FCPA, Layperson’s Guide, UK Bribery Act и др.). В Российской Федерации комплаенс регулируется стандартом ГОСТ РИСО 31000:2010 и рядом федеральных законов и приказов, относящихся к антимонопольному законодательству, защите конкуренции, противодействию коррупции, ПОД/ФТ и др. Вопросам применения моделей комплаенса в России и за рубежом посвящены тысячи научных публикаций, особенно в части противодействия криминальным угрозам и коррупции [16] (Karpovich, Truntsevskiy, 2016).

Важным расширением категории «комплаенс» является категория «комплаенс-функция» [10] (Danilin, Pustovalova, 2010), в контексте которого старое понятие стало использоваться в мировой и российской практике в качестве альтернативы законам, нормативам и правилам [37] (Truntsevskiy, Ramenskaya, 2013). По аналогии с определением комплаенс-функции, представленным в работе [30] (Pozdnyakova, 2020), под комплаенс-функцией мы будем понимать «… составную часть функции внутреннего контроля организации, целью которой является контроль над соблюдением сотрудниками организации законодательства, требований надзорных органов, внутренних и внешних документов организации, в том числе документов, обеспечивающих формирование корпоративной культуры», а под механизмом реализации комплаенс-функции – три функциональных блока: нормативный, организационный и технологический. Первый блок представлен: 1) международным законодательством, 2) законодательством Российской Федерации, 3) внутренними документами хозяйствующих субъектов, регламентирующими функции систем проектного управления и обеспечивающими решение задач реализации нацпроектов. Организация реализации комплаенс-функции может быть централизованной или децентрализованной. Первое имеет место при наличии комплаенс-руководителя, который отвечает за всю работу в организации в сфере комплаенса. В соответствии со вторым подходом в организации за каждой областью комплаенса назначается свой руководитель [21] (Malkina, 2018). Технологический блок комплаенс-функции осуществляет риск-ориентированный подход к выявлению и минимизации рисков, в рамках которого разрабатываются механизмы управления комплаенс-рисками, которые могут иметь как императивный (законодательный) характер, так и предписываться корпоративными регламентами.

Таком образом, из приведенного анализа следует, что комплаенс-функция является хорошо апробированным и достаточно универсальным инструментарием, пригодным для выявления разного рода рисков и разработки на его основе механизма минимизации и противодействия их появлению в практической деятельности. Рассмотрим еще один практически аналогичный комплаенс-функции по универсальности инструмент прогнозирования и противодействия непредвиденным ситуациям – механизм стратегирования.

Анализ особенностей механизма стратегирования

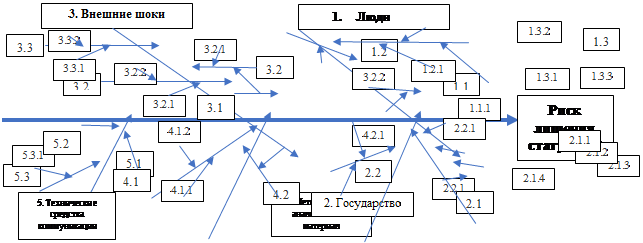

Механизм стратегирования зародился в Древнем Китае и получил свое развитие как форма принятия решений в условиях неопределенности в военном и торговом деле путем интерпретации стратагем (графически выполненных когнитивных схем-подсказок), соответствующих конкретной ситуации [7] (Voevodin, 2016). В России стратегирование было внедрено в военную науку в XVIII веке генералом Антуан-Анри Жомини [17] (Kvint, 2017). Для западного мира переоткрытие данного механизма произошло после публикации работы [41]. В настоящее время механизм стратегирования широко применяется в планировании и управлении региональным развитием [11] (Zhuravlev, 2020), стратегическом маркетинге [34] (Sun-tszy, Galiardi, 2003), для решения прочих актуальных задач хозяйственной деятельности [33, 38, 40] (Sun-tszy, Galiardi, 2002; Chekmarev, 2018; Yarkina, Logunova, 2017). В настоящее время известны определения категории «стратегирование», адаптированные к конкретным сферам деятельности. Возьмем за основу наиболее емкое определение категории «инновационное стратегирование», представленное в работе [26] (Misharin, 2013), которое достаточно подробно без комментариев раскрывает рисунок 1.

Рисунок 1. Стратегирование в системе категорий управления

Источник: [25] (Misharin, 2013).

Полностью поддерживая точку зрения на важность и особенность механизма стратегирования в деятельности субъектов проектного управления и реализации задач нацпроектов, представим формулировку механизма, отражающую цели и задачи статьи, следующим образом.

Под механизмом стратегирования в сфере проектного управления и реализации задач нацпроектов понимается комплекс мероприятий, предназначенных для разработки перспектив антикризисного проектного управления нацпроектами в условиях неопределенности внешней и внутренней среды за счет взвешенного анализа, имеющихся вызовов и рисков, стратегических разрывов, достигнутых результатов, обоснованного понимания целей и задач «развития субъектов нацпроектов» [14] (Karavaeva, Kazantsev, Kolomiets, Ivanov, Lev, Kolpakova, 2019). Мероприятия осуществляются путем деятельности участников стратегирования с использованием взаимосвязанной совокупности нормативных и правовых документов, методических и проектно-плановых документов, корпоративных регламентов, опыта, знаний и компетенций в области проектного управления нацпроектами, реализующих организационные, координационные, контрольные и мотивационные функции через материальные, финансовые, информационные, коммуникативные и кадровые потоки соответствующим образом упорядоченных бизнес-процессов». Результатом деятельности участников стратегирования может стать стратегическое целеполагание, стратегический анализ, стратегический прогноз, стратегическое планирование и программирование устойчивого антикризисного «социально-экономического развития субъектов нацпроектов» [13] (Karavaeva, Bukhvald, Soboleva, Kolomiets, Lev, Ivanov, Kazantsev, Kolpakova, 2019).

Проведенный анализ показывает, что в отличие от комплаенс-функции механизм стратегирования делает акцент на структурировании непредвиденной ситуации, включая выявление сопутствующих ей рисков, с последующим принятием рациональных решений. Результатом деятельности участников стратегирования может стать стратегическое целеполагание, стратегический анализ, стратегический прогноз, стратегическое планирование и программирование устойчивого антикризисного социально-экономического развития субъектов нацпроектов. Исходя из представленных выше предпосылок, в статье выдвигается концепция совмещения креативных возможностей комплаенс-функции и стратегирования и создания на интегрированной основе методологии комплаенс-стратегирования рисков как процессов проектного управления, так и рисков реализации национальных проектов, включая механизмы минимизации и противодействия их появлению. Рассмотрим подробнее выдвинутую концепцию.

Концепция и анализ методологии комплаенс-стратегирования

рисков

В работе [12] (Zvorykina, Mamulat, 2019) представлены эффекты, искажающие процессы взаимной реализации нацпроектов. Это: a) импакты – прямое влияние мероприятий одного проекта на целевые показатели других проектов; б) косвенные и перекрестные эффекты при параллельной или скоординированной реализации мероприятий различных проектов; в) интегральные эффекты результатов систем и комплексов мероприятий национальных проектов на региональном и национальном уровнях. Однако как в указанной, так и во многих других статьях о недостатках в процессах реализации нацпроектов не только не исследуется проблема взаимозависимости и взаимного влияния данных процессов и процессов управления нацпроектами, но и взаимозависимость и взаимное влияние рисков, сопровождающих данные процессы.

Из приведенного выше анализа комплаенс-функции и механизма стратегирования следует, что данные функционалы могут быть объединены в интегрированную методологию – методологию комплаенс-стратегирования рисков, которая позволит выявить и согласовать указанные взаимосвязи и взаимные влияния. В статье выдвигается точка зрения, что интегративные элементы методологии комплаенс-стратегирования рисков способны на основе мониторинга и анализа соответствующих нормативных и правовых актов, прочих документов, методик, знаний, компетенций, информации и данных, регламентирующих как процессы проектного управления, так и процессы реализации задач нацпроектов, выявлять взаимозависимость и взаимовлияние, во-первых, оказываемое рисками проектного управления на риски реализации нацпроектов и, во-вторых, оказываемое рисками реализации нацпроектов на риски проектного управления, а также выявлять закономерности и последствия влияния данной взаимозависимости и взаимовлияния на механизмы минимизации указанных рисков.

Естественным выводом из указанных выше возможностей методологии комплаенс-стратегирования рисков является предложение по созданию на ее основе в системе проектного управления отдельного модуля с антикризисными функциями, который целесообразно назвать антикризисным компонентом. Рассмотрим один из возможных подходов к его практическому созданию.

Анализ основных функций антикризисного компонента системы проектного управления нацпроектами с модулем методологии комплаенс-стратегирования рисков

Полагаем, что в решении указанной выше проблемы взаимного комплексного согласования процессов проектного управления и реализации задач нацпроектов в контексте выявления и минимизации присущих им рисков одним из важнейших подходов является методология комплаенс-стратегирования рисков, реализованная в виде модуля в составе антикризисного компонента, внедряемого в свою деятельность хозяйствующими субъектами [8] (Gubin, Shchepakin, Khandamova, 2020). Для разработки антикризисного компонента системы проектного управления с модулем методологии комплаенс-стратегирования рисков предлагается использовать риск-ориентированный подход. На его основе структура и состав системы проектного управления смогут модифицироваться таким образом, чтобы риск-ориентированные (превентивные, реактивные и реабилитационные) антикризисные решения субъектов проектного управления, осуществляемые в рамках модуля комплаенс-стратегирования рисков, способствовали более результативной и эффективной реализации нацпроектов (рис. 2).

Рисунок 2. Теоретико-методологические аспекты проектного управления

нацпроектами с антикризисным компонентом

Источник: разработано на основе монографии [8] (Gubin, Shchepakin, Khandamova, 2020).

Рассмотрим основные принципы антикризисного управления, реализуемые модулем, разработанным на основе методологии комплаенс-стратегирования рисков. Принцип собственно антикризисного управления – предусмотреть и предотвратить, где основой должна быть пилотная, исследовательская и упреждающая деятельность [9] (Davydova, 2015). Принцип реактивного антикризисного управления заключается в минимизации выявленных рисков за счет подготовительных, текущих и закрепляющих мероприятий. Принцип реабилитационного антикризисного управления заключается в усилении положительных изменений от управленческих воздействий превентивного и реактивного антикризисного управления.

Таким образом, риск-ориентированное антикризисное проектное управление нацпроектами представляет собой находящуюся в структурно-функциональном единстве совокупность институциональных механизмов, концептов, топологии и логики «стратегического и текущего мониторинга» [19] (Leshchenko, 2019) и прогностической оценки сопряженных с управлением рисков, а также правовых и организационно-администрирующих инструментов и процедур проектирования, алгоритмизации, программирования, реализации, обеспечения, валидации и контроля управления (прежде всего – превентивного) в целях раннего (преэмптивного) выявления, идентификации и оценки рисков, подбора и применения релевантных инструментов оперирования рисками.

Результативное антикризисное управление проектными рисками реализации нацпроектов является крайне сложной проблемой. Сама тема риск-ориентированного управления находится еще пока в начальном периоде разработки, нуждаясь в дополнительных научных исследованиях.

Так, например, известно, что в органах государственного управления нацпроектами риск-ориентированный подход к проектному управлению в контексте принятых регламентов сталкивается со множеством проблем, обусловленных природой предметно-объектной области управления и особенностями самой системы проектного управления, к числу которых следует отнести следующие проблемы и обстоятельства:

- проблема ошибок, системных сбоев и других дефектов государственного управления (в том числе субъективно обусловленных);

- специфически ограниченная предметно-объектная и функциональная применимость риск-ориентированного подхода в проектном управлении;

- характерные для рисков проектного управления взаимосвязанность и интерсекциональность, комплексность рисков различных видов и различной природы, что требует комплексного к ним подхода, поскольку «подавление» рисков по одному виду управления может привести к возрастанию вероятности их актуализации и воплощения в других его видах;

- проблемы, связанные с оперативным сопряжением момента фиксации и признания факта возникновения или высокой вероятности актуализации и воплощения рисков и момента начала принятия мер реагирования в условиях временной ограниченности. Реагирование субъектов проектного управления может запаздывать, оно не в состоянии оперативно устранять причины изначальных проблем, может само по себе иметь достаточно серьезные непредвиденные негативные последствия.

Проектное управление нацпроектами, как и любой другой вид управленческой деятельности, невозможно без ошибок (даже малейших) сотрудников. Мониторинг и ликвидация ошибок (как и ошибок в ином процессе) являются весьма сложными, трудоемкими процессами, но все же возможными.

Рассмотрим особенности мониторинга ошибок проектного управления, представленные в работе [31] (Ponkin, 2020). К ним целесообразно отнести следующее: раннее выявление ошибок по их маркерам или факторам риска; пруденциальный внутренний контроль ошибок; «перехват» ошибок. В соответствии с риск-ориентированным подходом к реализации проектного управления нацпроектами система мер контроля ошибок должна включать:

- построение системы статического и динамического ранжирования выявленных, выявляемых и (или) неисключаемых ошибок (с текущими систематическими проверками и подтверждениями действительных текущих «статусов» ошибок), исходя из атрибутируемых (на максимально возможно достижимых объективных основаниях) им весовых характеристик, ранжирования (высокоприоритетные — низкоприоритетные) задач по оперированию такими ошибками (система должна предупреждать ситуации, когда происходит «забывание» об ошибках при их значительном количестве, «пропуск» ошибок, в том числе в силу необоснованной оценки таковых как низкоприоритетных, система должна предупреждать нарушение очередности работы с ошибками);

- разработку, закрепление и внедрение специальных процедур устранения, нейтрализации и исправления последствий ошибок в управлении нацпроектами, появление и реализация которых не были заблаговременно выявлены и предотвращены;

- выделение специального канала информирования руководства нацпроектами о том, сколько ошибок и условий для их рецидива исправлено (в какой мере исправлено, каковы негативы от проявления этих ошибок), сколько пар «ошибка – условия для ошибки» ждут оперирования и в какой очереди приоритетности (каким ошибкам следует уделить первоочередное внимание, а с какими работу возможно отложить на некоторое время);

- введение системы тестирований и верификации качества примененных инструментариев устранения условий, предпосылок и прекурсоров ошибок в управлении, превенции таких ошибок, устранения, нейтрализации и исправления последствий таких ошибок, а также самопроверки и внешней проверки действий тестировщиков (желательно с минимизацией объемов институализированных форм таких систем и численности их персонала).

Под «перехватом» ошибок в управлении понимается реализация мер оперативного опережающего (по возможности – проактивного) реагирования, направленных на прекращение влекущих ошибку и (или) ошибочных действий руководителя или исполнителя в системе управления до того, как этот субъект совершит непоправимые (или сложнопоправимые) действия, в том числе в продолжение уже совершенных некорректных действий, и до того, как таковые повлекут существенный ущерб, принудительная корректировка таких действий, нейтрализация актуализированных прекурсоров ошибок.

Процесс ликвидации (реабилитации, компенсации) негативных последствий совершенной (случившейся) ошибки в управлении должен включать следующие этапы:

- обнаружение отклонений, выявление симптомов и т.д.;

- локализация причины (причин), т.е. диагностика в строгом смысле;

- коррекция: отклонения путем своевременных и эффективных корригирующих действий «обнуляются», и система вновь возвращается к стабильному состоянию.

Деятельность по управлению рисками и ошибками управленческого персонала в системе проектного управления может вестись системно и на длительной перспективе, но в рамках оперативно проводимых экстренных антикризисных мер может осуществляться и в «ручном режиме». Предложенный выше подход дает большую надежду относительно перспектив развития не только научного направления по исследованию предложенной методологии комплаенс-стратегирования рисков процессов проектного управления нацпроектами, но и ее непосредственную реализацию в системе антикризисного компонента системы проектного управления.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проектное управление нацпроектами с механизмом комплаенс-стратегирования рисков в составе антикризисного компонента:

- обеспечивает потребность самосохранения целей, задач и функций нацпроектов в процессах их реализации и развития;

- выступает в качестве средства разрешения конфликтов субъектов проектного управления и участников нацпроектов с внешней и внутренней средой посредством рационализации экономических интересов, ожиданий и действий этих субъектов и участников;

- обеспечивает процесс разрешения конфликтов субъектов проектного управления и участников нацпроектов с внешней и внутренней средой и мотивационно-ресурсных противоречий внутри и вне нацпроектов, проявляющегося через последовательность системоподдерживающих рациональных решений;

- является средством преодоления постоянной присутствующей угрозы обеспечения экономической безопасности субъекта нацпроектов.

В качестве основных направлений дальнейших исследований в рамках обозначенной темы статьи предполагается выполнить следующее:

- исследовать особенности функционирования внешней и внутренней среды (риски вызовы, опасности, угрозы) системы проектного управления конкретными нацпроектами в контексте обеспечения жизненно важных (национальных) интересов государства;

- уточнить состав структурных компонентов системы проектного управления конкретными нацпроектами в следующем составе: субъекты управления, органы управления, методы, ресурсы, меры, принципы и др.;

- уточнить состав функциональных компонентов системы проектного управления конкретными нацпроектами в следующем составе: гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организационный;

- детализировать по каждому нацпроекту состав структурных и функциональных компонентов комплаенс-функции;

- детализировать по каждому нацпроекту состав структурных и функциональных компонентов механизмов стратегирования;

- исследовать такое направление дальнейшего развития комплаенс-стратегирования рисков, как управление изменением в нацпроектах с учетом изменений, происходящих в массиве национальных и международных нормативных актов, регулирующих их реализацию и развитие;

- осуществить детализацию блоков антикризисного компонента (рис. 2) и уточнить механизмы их взаимодействия;

- обосновать регламенты и стандарты взаимодействия между пользователями блоков антикризисного компонента;

- провести идентификацию рисков внедрения антикризисного компонента в действующую систему проектного управления и разработать мероприятия по их минимизации и управлению ими.

Заключение

Настоящая статья является результатом анализа современных взглядов, идей и концепций по проектному управлению, комплаенсу, стратегированию и риск-ориентированному менеджменту российских и зарубежных ученых в целях использования успешного опыта для управления нацпроектами в России. В статье раскрываются вопросы соотношения понятий и функций проектного управления, комплаенс-функции, стратегирования и реализации механизма комплаенс-стратегирования рисков в структуре антикризисного компонента системы проектного управления.

Оригинальность настоящей статьи состоит в выдвижении новой концепции риск-ориентированного менеджмента нацпроектами на основе механизма комплаенс-стратегирования рисков, начиная с этапов создания механизма на основе интеграции аналитических возможностей комплаенс-функции и механизма стратегирования, его определения и заканчивая рассмотрением возможности включения как отдельного модуля в состав антикризисного компонента в систему проектного управления.

Особенно ценным в предложенной концепции является устанавливаемая авторами связь между механизмами выявления и минимизации рисков проектного управлением и реализацией нацпроектов, которая в конечном итоге приводит к устойчивому управлению нацпроектами. Также авторами дан подробный анализ возможности использования механизма комплаенс-стратегирования рисков в составе антикризисного компонента системы проектного управления за счет анализа внешней и внутренней среды, уточнения целей, приоритетов, механизмов реализации и контроля процессов проектного управления и реализации нацпроектов.

Представленная концепция, как показывает анализ, дает возможность участникам проектного управления нацпроектами больше ориентироваться на опережающее управление, чем на реактивное. Это позволяет своевременно обнаруживать риски проектного управления и реализации нацпроектов и принимать меры по их смягчению и преодолению.

Антикризисный компонент системы проектного управления, имеющий в своем составе модуль комплаенс-стратегирования рисков, за счет использования многочисленных и разнородных источников информации и данных позволяет на междисциплинарной основе эффективно выявлять относящиеся к процессам проектного управления реализации задач нацпроектов и оценок их результатов и предлагать разработчикам и пользователям соответствующие методы их минимизации. В качестве информации и данных могут использоваться нормативные и правовые документы (с рекомендациями и регламентами), результаты мониторинга, содержимое ситуационных баз данных соответствующих подсистем и прочее.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представленный в статье интегрированный подход дает надежду относительно перспектив развития не только научного направления по исследованию предложенной методологии комплаенс-стратегирования рисков процессов проектного управления нацпроектами, но и способов его практической реализации в системе антикризисного компонента системы проектного управления. Естественно, что предложенная концепция и методология ее реализации на практике требуют своего дальнейшего развития, доработки и апробации в составе системы проектного управления конкретными нацпроектами.

References:

Bauer V.P., Eremin V.V. (2020). Komplaens-strategirovanie kak institut regulirovaniya sotsialno-ekonomicheskoy i natsionalnoy bezopasnosti: opyt SShA [Compliance strategizing as an institution for regulating socio-economic and national security: the US experience]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 285-296. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.3.110596.

Bauer V.P., Eryomin V.V., Smirnov V.V. (2020). Proektnyy podkhod k soglasovaniyu byudzhetnyh protsedur i resursnogo obespecheniya realizatsii natsionalnyh proektov [Project approach to the coordination of budget procedures and resource support for the implementation of national projects]. Economy. Taxes. Law. (3). 28-41. (in Russian). doi: 10.26794/1999-849X‑2020-13-3-28-41.

Belyaev I.I., Bulavin A.V. (2018). Osnovy strategirovaniya v oblasti natsionalnoy bezopasnosti. Novyy podkhod k sravnitelnomu analizu [Fundamentals of strategic planning in the field of national security. A new approach to comparative analysis] (in Russian).

Chekmarev V.V. (2018). Strategirovanie obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti: mezoekonomicheskiy podkhod [Strategizing economic security: a mesoeconomical approach] (in Russian).

Danilin O., Pustovalova E. (2010). Komplaens-funktsiya v sovremennoy organizatsii: sozdanie, strukturirovanie i otsenka [The compliance function in managing the risks of industrial enterprise]. Vnutrenniy kontrol v kreditnoy organizatsii. (3(07)). 66-74. (in Russian).

Davydova N.S. (2015). Proaktivnyy menedzhment v organakh gosudarstvennoy vlasti [Proactive management for government authorities]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo. (5). 38-43. (in Russian).

Gubin V.A., Schepakin M.B., Khandamova E.F. (2020). Upravlenie nestabilnym predpriyatiem s ispolzovaniem antikrizisnogo komponenta [Managing an unstable enterprise using the anti-crisis component] (in Russian).

Karavaeva I.V., Bukhvald E.M., Soboleva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Ivanov E.A., Kazantsev S.V., Kolpakova I.A. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost otdelnyh prognoznyh parametrov sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya i byudzhetnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na srednesrochnuyu perspektivu [Economic security of individual forecast parameters of socio-economic development and budgetary policy of the Russian Federation in medium term]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 273-334. (in Russian).

Karavaeva I.V., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Ivanov E.A., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Federalnyy byudzhet RF na 2019 g. i na planovyy period 2020-2021 gg. v svete aktualnyh zadach stimulirovaniya ekonomicheskogo rosta i sotsialnogo razvitiya [The federal budget of the Russian Federation for the year 2019 and for the planning period from 2020 through 2021 in the light of the urgent tasks of promoting economic growth and social development]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (1). 9-26. (in Russian).

Karavaeva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Finansovye riski sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti, formiruemye sistemoy gosudarstvennogo upravleniya v sovremennoy Rossii [Financial risks socio-economic security generated by the system of public administration in modern Russia]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (2). 45-65. (in Russian).

Karpovich O.G., Truntsevskiy Yu.V. (2016). Teoriya i sovremennaya praktika komplaensa. Modeli protivodeystviya kriminalnym ugrozam [Theory and modern practice of compliance. Models of countering criminal threats] (in Russian).

Kvint V.L. (2017). K istokam teorii strategii: 200-letie izdaniya teoreticheskoy raboty generala Zhomini [To the origins of the theory of strategy: the 200th anniversary of the publication of the theoretical work of General Jomini] (in Russian).

Larina I.A. (2020). Metody identifikatsii riskov i postroenie risk-modeli gosudarstvennyh programm i proektov [Methods of risk identification and building a risk model of government programs and projects]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.4.110867.

Leschenko Yu.G. (2019). Finansovyy monitoring kak mekhanizm obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Financial monitoring as a mechanism of ensuring economic security of the Russian Federation]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 371–384. (in Russian).

Makogonova N.V. (2020). Natsionalnye proekty i riski: arkhitektura effektivnogo upravleniya politikoy razvitiya [National projects and risks: an architecture for effective development policy management] (in Russian).

Malkina V.I. (2018). Korporativnye komplaens-standarty: byt ili ne byt? [Corporate compliance standards: to be or not to be?]. Otechestvennaya yurisprudentsiya. (4(29)). 13-15. (in Russian).

Matveeva L.G., Chernova O.A. (2016). Ekonomicheskoe strategirovanie v novyh realiyakh: mekhanizmy, instrumenty, tekhnologii [Economic strategizing in the new realities: mechanisms, tools, technologies] (in Russian).

Mezhov S.I. (2019). Natsionalnye proekty: nuzhna novaya model korporativnogo upravleniya [National projects: need a new model corporate governance]. Management and Business Administration. (2). 128-144. (in Russian).

Misharin Yu.V. (2013). O vnedrenii organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma strategirovaniya v innovatsionnoy deyatelnosti NIU [On introduction of organizational economic mechanism of strategizing ininnovative activity of research university]. Creative economy. (11(83)). 54-58. (in Russian).

Misharin Yu.V. (2013). Strategirovanie v innovatsionnoy deyatelnosti [Strategizing in innovative activity]. Fundamental research. (11). 1007-1111. (in Russian).

Nekrasov A.S. (2016). Strategirovanie modernizatsii: frantsuzskiy opyt dlya rossiyskikh vyzovov [Strategizing Modernization: The French Experience for Russian Challenges]. Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo universiteta. (4). 9-20. (in Russian).

Ponkin I.V. (2020). Deviantologaya gosudarstvennogo upravleniya [Deviantology of Public Administration] (in Russian).

Pozdnyakova T.S. (2020). Mekhanizm vnedreniya komplaens-funktsii putyom transformatsii korporativnoy sistemy upravleniya riskami [The way of implementing the compliance function by transforming the corporate risk management system]. Transportnoe delo v Rossii. (2). 122-124. (in Russian).

Shvetsov K.V., Ivanova D.A. (2020). Sotsialno-ekonomicheskie riski v usloviyakh realizatsii natsionalnyh proektov [Socio-economic risks in the context of the implementation of national projects] (in Russian).

Sun-tszy, Galiardi G. (2002). Iskusstvo voyny i iskusstvo upravleniya [The art of war and the art of marketing] (in Russian).

Sun-tszy, Galiardi G. (2003). Iskusstvo voyny i iskusstvo marketinga [The art of war and the art of marketing] (in Russian).

Tebyakin A.A., Shevchenko M.V. (2020). Upravlenie riskami realizatsii gosudarstvennyh programm Rossiyskoy Federatsii: teoreticheskie podkhody k resheniyu problemy [Risk management of state programs implementation in the Russian Federation: theoretical approaches to solving the problem]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 31-40. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.1.110119.

Truntsevskiy Yu.V., Ramenskaya P.Yu. (2013). Korporativnyy komplaens kak alternativa zakonov, normativov i pravil [Corporate compliance as an alternative to laws, regulations and regulations]. Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. (2). 39-42. (in Russian).

Voevodin A.I. (2016). Stratagemy. Strategii voyny, biznesa, manipulyatsii obmana [Stratagems. Strategies of war, business, manipulation of deception] (in Russian).

Yarkina N.N., Logunova N.A. (2017). Dominantnye printsipy strategirovaniya rybnogo khozyaystva Kryma [Dominant principles of fisheries strategizing of the Crimea]. Vestnik VGU. Seriya: Ekonomika i upravlenie. (2). 55-62. (in Russian).

Zhuravlev D.M. (2020). Prikladnye aspekty regionalnogo strategirovaniya [Applied aspects of regional strategic planning] (in Russian).

Zvorykina Yu.V., Mamulat S.L. (2019). O razryvakh, effektakh i strategiyakh pri planirovanii i otsenke dostizheniya «proryvov» pri realizatsii natsionalnyh proektov [Gaps, impacts and strategies during the planning and estimation of "breakthroughs" of the national projects realization]. Management and Business Administration. (2). 18-32. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 19:49:30

Russia

Russia