Social entrepreneurship development in the public utilities sector in large cities

Tyaglov S.G.1![]() , Rodionova N.D.1

, Rodionova N.D.1![]() , Setrakova E.V.2

, Setrakova E.V.2

1 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Russia

2 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Russia

Download PDF | Downloads: 29 | Citations: 2

Journal paper

Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility (РИНЦ)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 1, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44203479

Cited: 2 by 28.06.2023

Abstract:

The issues of social entrepreneurship development in the public utilities sector in large cities are considered; and a model for promoting various forms of interaction in this sphere is presented. As a result of the analysis of implemented social entrepreneurship projects, insufficient attention to the implementation of housing and utilities projects was revealed. Institutional background of the supporting mechanism for socially-oriented business in the public utilities sector was identified. A conceptual scheme of social entrepreneurship development in the public utilities sector in large cities was presented. The authors suggested the following institutions for social entrepreneurship in the public utilities sector: the institute of municipal-private partnership, the institute for the development of socially oriented clusters, and the institute for state support of social partnership projects.

Keywords: social entrepreneurship, socially-oriented business, socially-oriented clusters, public utilities sector in large cities

Введение. Одним из направлений совершенствования территориальной организации экономики, активно развивающимся в российских рыночных структурах, являются процессы усиления социальной направленности в части повышения социальной ответственности бизнеса и поддержки социально ориентированных проектов. При этом в крупных городах страны формируются и поддерживаются государством объединения предприятий и организаций в кластеры с использованием механизмов некоммерческого партнерства, создания ассоциаций с последующим преобразованием в саморегулируемые организации с целью решения социальных и экологических проблем. Целесообразным и экономически выгодным становится формирование и развитие взаимодействия государственных и предпринимательских структур в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) муниципальных образований – самоорганизующихся структур, способных улучшить условия комфортности проживания населения, улучшить их быт и состояние окружающей среды, достичь мультипликативного эффекта от подобного кооперирования усилий. В отличие от высокотехнологичных отраслей промышленности и АПК в сфере жилищно-коммунального хозяйства, действия которой локализуются в городах и муниципальных образованиях, пока нет четкого сценария образования структур, объединяющих действия предпринимательства и государства вообще и формирования социально ориентированных кластеров в частности. Поэтому теоретико-методическое развитие принципов и технологий проектирования социально ориентированных кластерных структур представляется актуальной проблемой для формирования эффективной модели развития социального предпринимательства в крупных городах российских регионов.

Целью статьи является выявление особенностей формирования институтов и инструментов поддержки социального предпринимательства в сфере ЖКХ, выделение аналитического материала, демонстрирующего положительный опыт в благоустройстве и озеленении территорий, как смежных вопросов развития ЖКХ в направлении его социальной ориентации, выработки предложений по формированию социально ориентированных кластеров.

Идея исследования заключается в позиции авторов, состоящей в том, что жилищно-коммунальный комплекс крупных городов осуществляет воспроизводство услуг населению как системный, интегрированный результат многоуровневого межотраслевого взаимодействия предприятий и организаций, адекватной формой организации которого выступают их устойчивые территориально-хозяйственные связи кластерного типа, регулирование которых целесообразно осуществлять с помощью института муниципально-частного партнерства.

Информационно-аналитическая база и материалы исследования. Информационно-эмпирическую основу материалов, использованных для обоснования выводов авторов, составили официальные материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и ее региональных подразделений по Ростовской области, научные статьи ученых, представляющих отечественную и зарубежную науку по проблемам социального предпринимательства и формирования кластеров, направленных на решение социальных задач, материалы официальных порталов органов исполнительной власти РФ и Ростовской области.

В исследовании использовались материалы национальных проектов, в частности «Жилье и городская среда», проекты предпринимательских структур в сфере ЖКХ, благоустройства и озеленения территорий крупных городов.

Нормативно-правовая база содержит федеральные законы РФ, постановления Правительства РФ и Ростовской области, законодательные и нормативные акты, затрагивающие вопросы развития городского хозяйства.

Обзор литературы

В работах ученых отечественных и зарубежных школ (Кучмий Т.И., Кандина П.Н. [1] (Kuchmiy, Kandina, 2015), Пушкарёва Л.В. [2] (Pushkaryova, 2020), Иващенко Н.П., Албутова А.И. [3] (Albutova, 2013), Рахим, Х.Л., Мохтар С. [4] (Rahim, Mohtar, 2015), Баттилана Дж. и др. [5] (Battilana et al., 2015), Смит К. и др. [6] (Smith et al., 2017)) феномен социального предпринимательства рассматривается как его понятийный и категорийный аппарат, даются различные определения.

В рамках нашего исследования мы будем придерживаться определения социального предпринимательства, сформированного авторами Иващенко Н.П. и Булыгиной Н.И.: «Социальное предпринимательство – это инновационный способ решения социальных, экономических или экологических проблем, направленных на достижение нового, более эффективного социального равновесия, и воплощенный путем создания самоокупаемого предпринимательского проекта, не зависящего от внешних источников финансирования» [7] (Ivashchenko, Bulygina, 2019).

Мы частично принимаем такое определение, однако считаем, что источник финансирования проекта социального предпринимательства может быть внешним, например, государственная поддержка в рамках гранта, субсидии, софинансирования социально значимого проекта и другие виды.

Таким образом, в рамках исследования будем принимать вышеназванное определение с оговоркой: финансируемого за счет внутренних средств и внешних источников.

Развитие социального предпринимательства также показано в работах зарубежных и отечественных ученых, затрагивающих решение социальных проблем, вытекающих из основных принципов социального партнерства: Фрайзе Л. и др. [10] (Fraise et al., 2016), Энгельке и др. [10] (Engelke et al., 2015), Утюшевой Л.Д., Такмашевой И.В. [11] (Utyusheva, Takmasheva, 2019), а также Зверевой Н.И. [12] (Zvereva, 2018), Попова Е.В. [13] (Popov, Veretennikova, Kozinskaya, 2019). Социальное предпринимательство находит отражение в социально ориентированных кластерах (Мешалкин В.П. и Корсун В. [14] (Meshalkin, Kosun, 2013), Бабинцева В.П., Ушамирскокую Г.Ф., Шаповал Ж.К. [15] (Babintsev, Ushamirskaya, Shapoval, 2012), Баженов С.И. [16] (Bazhenov, 2014).

Среди проблем, решаемых с помощью социального предпринимательства, можно отметить вопросы городского хозяйства, общественных пространств, жилищно-коммунальной сферы.

Вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства посвящены работы таких авторов, как Комисарова Л.А. [17] (Komisarova, 2014), Ключникова Я.А. [18] (Klyuchnikova, 2017), Проваленова Н.В. [19] (Provalenova, 2018).

Новые формы организации и социально-экономического развития российской экономики (кластеры, государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство), например, Абласу Л., Замански С. [20] (Czamanski, Ablas, 1979), Баженов С.И. [21] (Bazhenov, 2012) недостаточно рассматривают вопросы их социальной ориентации, поэтому в рамках нашего исследования мы попытались дать концепцию, возможные пути реализации стратегии развития социального предпринимательства жилищно-коммунальной сферы.

Результаты исследования

Жилищно-коммунальная сфера представляет собой сложную и противоречивую экономическую подсистему, обладающую необходимыми свойствами для взаимодействия различных хозяйствующих субъектов. В настоящее время существует большое количество проблем, связанных с формированием процессов эффективного взаимодействия основных хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ. Для осуществления интеграции хозяйствующих субъектов ЖКХ в рыночное пространство целесообразно сформировать механизм поддержки развития социального предпринимательства в направлении решения проблем городского хозяйства. Основываясь на данном механизме, произойдет усиление предпринимательских структур в решении социальных проблем ЖКХ и благоустройства территорий. Кластерное взаимодействие в этой сфере позволит стимулировать инновационную деятельность, создать конкурентную среду, получить мультипликативный эффект, повысить качество управления и улучшить обеспечение ЖКХ квалифицированными трудовыми ресурсами.

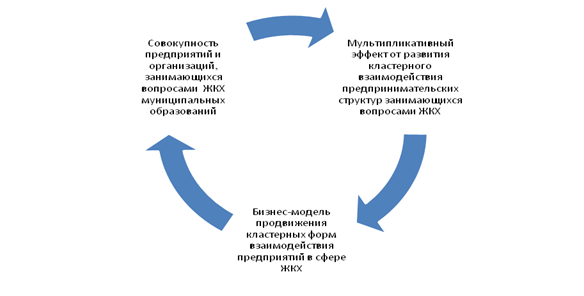

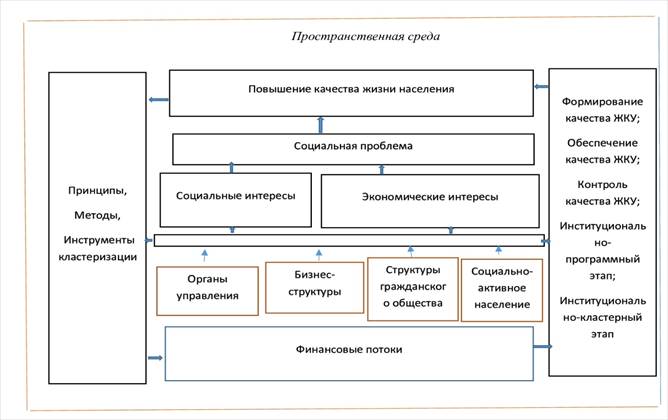

На рисунке 1 представлена модель продвижения форм взаимодействия в сфере ЖКХ.

Рисунок 1. Схема развития ЖКХ муниципальных образований на основе кластерного взаимодействия организаций, предприятий и предпринимательских структур

Источник: составлен авторами по результатам исследования.

Формирование социально ориентированных кластеров в сфере ЖКХ крупных городов будет способствовать развитию инфраструктурных отраслей российской экономики и позволит решать конкретные задачи по достижению устойчивого социального и экологического развития условий обеспечения комфортного проживания населения муниципальных образований региона. Таким образом, создание и развитие институтов поддержки социального предпринимательства в сфере ЖКХ обеспечит повышение социально-экономического и социально-экологического благополучия с предоставлением качественных коммунальных услуг населению региона. Поэтому кластерное взаимодействие в сфере ЖКХ корреспондирует с решением первостепенных задач городского хозяйства, что позволит получить от действующей структуры мультипликативный эффект. В наших работах экономически обоснована целесообразность использования институтов государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных сферах народнохозяйственного комплекса как драйвера развития городского хозяйства. При этом в качестве иллюстрации возможности развития социального предпринимательства и формирования социально ориентированных кластеров нами рассмотрен город Ростов-на-Дону Ростовской области как пример использования института муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ, на территории которого реализованы инвестиционные проекты, такие как «Вода Ростова» и «Чистый Дон» (общей стоимостью более 40 млрд рублей), благоустройство территорий набережной (общей стоимостью более 330 млн рублей).

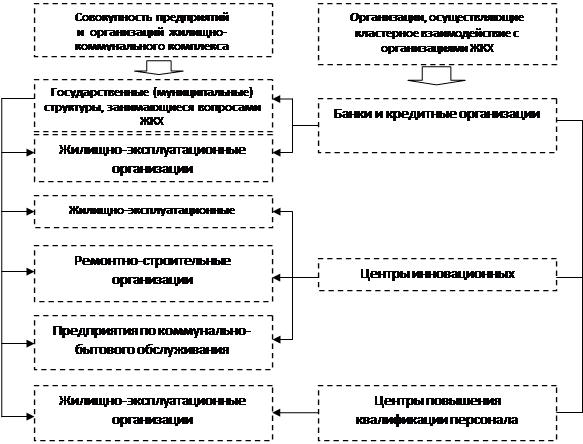

Нами предложена схема участников и их взаимодействия в социально ориентированном кластере (рис. 2).

Рисунок 2. Совокупность государственных и предпринимательских структур крупных городов, участвующих в социально ориентированном бизнесе в сфере ЖКХ

Источник: составлен авторами по результатам исследования.

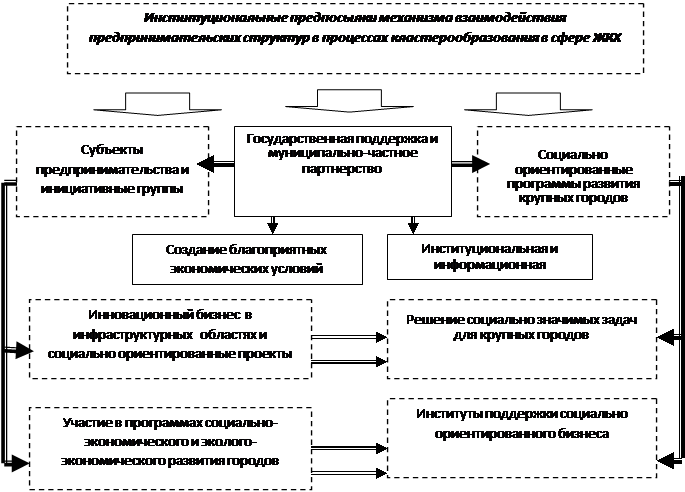

Развитие сферы ЖКХ крупных городов следует производить с позиции трех координат: социальной, экономической и экологической. Рассмотрение отрасли ЖКХ с этих позиций приводит к необходимости и возможности решать экономические, социальные и экологические проблемы – благоустройства и озеленения городов и территориальных образований (рис. 3).

Рисунок 3. Институциональные предпосылки механизма поддержки социально ориентированного бизнеса в сфере ЖКХ

Источник: составлен авторами по результатам исследования.

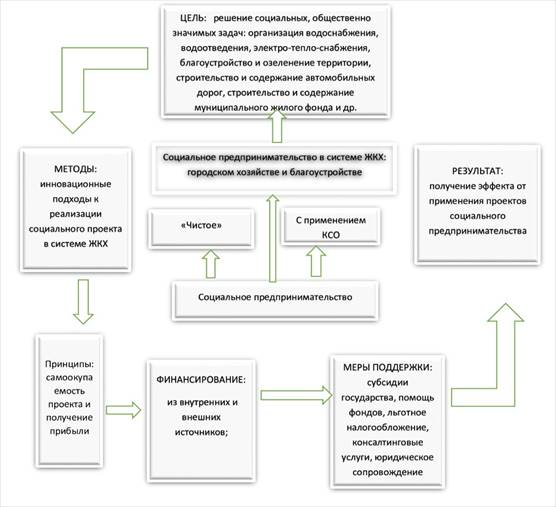

В рамках обеспечения решения общественно значимых задач сферы жилищно-коммунального хозяйства: организации водоснабжения, водоотведения, электро-, теплоснабжения, благоустройства и озеленения общественных пространств нами предложена концептуальная схема развития социального предпринимательства в ЖКХ (рис. 4).

Социальное предпринимательство можно условно разделить на две группы: «чистое» (трудоустройство инвалидов, одиноких мам, поддержка малообеспеченных граждан, пенсионеров, детей и молодежи) и «с применением корпоративной социальной ответственности (КСО)». Также следует выделить в отдельную группу – направление «Социальное предпринимательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства крупных городов».

Рисунок 4. Концептуальная схема развития социального предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве крупных городов

Источник: составлено авторами в результате исследования.

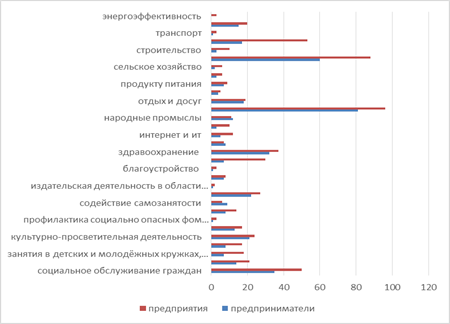

Анализ осуществляемых социальных проектов, представленный Фондом «Наше будущее» [1] (рис. 5), позволяет отметить, что существенную часть проектов представляют социально ориентированные проекты НКО, образования, социального обслуживания граждан, культурно-просветительной деятельности, здравоохранения и сферы услуг. Сферы деятельности, которые требуют больших затрат, составляют незначительную часть (благоустройство и озеленение территорий, переработка коммунальных отходов, чисто экологические проекты).

Рисунок 5. Структура социальных предприятий и предпринимателей Каталога предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей

Источник: составлено на основании [22] (Социальное предпринимательство России. Каталог предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей. Soindex.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://soindex.ru (дата обращения: 10.08.2020).

В рамках решения проблем муниципалитетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время основная финансовая нагрузка приходится на федеральный и региональный бюджет.

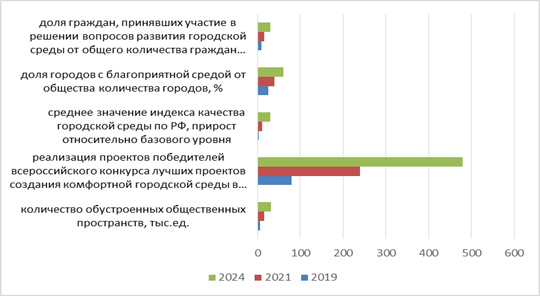

Так, по направлению национального проекта «Жилье и городская среда» [2] органами государственной власти реализуются следующие проекты: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской седы», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», с объемом финансирования: 891,0 млрд руб. – из средств федерального бюджета; 167,8 млрд руб. – из средств бюджетов субъектов РФ; 7,4 млрд руб. – из внебюджетных средств. При этом из 1066,2 млрд рублей бюджета национального проекта «Жилье и городская среда» на направление «Ипотека» выделяется 0,00 руб., на «Жилье» – 271,2 млрд руб., на «Формирование комфортной городской среды» – 287,8 млрд руб., и на «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 507,2 млрд руб. [3] На рисунке представлены основные показатели, которые планируется достигнуть в результате реализации национальных проектов до 2024 года (рис. 6). Количество обустроенных общественных пространств должно возрасти в 6 раз в 2024 году по сравнению с 2019 годом, среднее значение индекса качества городской среды по РФ должно возрасти в 15 раз, а доля городов с благоприятной средой – возрасти в 2,4 раза.

Рисунок 6. Целевые показатели по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Источник: составлено авторами на основании «Правительство России. Национальные проекты», режим доступа http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf

В рамках национального проекта «Экология» реализуются такие проекты, как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами 1 и 2 классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода» «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий». На финансирование выделяется 701,2 млрд руб. из средств федерального бюджета, 133,8 млрд руб. – из средств бюджета субъектов РФ, 3206,1 млрд руб. – из внебюджетных средств. [4]

Одной из развивающихся форм взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества можно назвать инициативное бюджетирование, суть которого заключается в приоритете гражданской инициативы по выбору объекта для реализации проектов местного значения с привлечением средств и ресурсов с последующим контролем хода реализации и приема.

Согласно информации, предоставленной Комитетом гражданских инициатив, через сайт, инициативное бюджетирование можно подразделить на «бюджетирование партисипаторное» и «Программу поддержки местных инициатив», «Народная инициатива» («Народный бюджет»). Партисипаторное осуществляется «при участии социально активных граждан, а также представителей муниципалитета, в составе комиссии, происходит распределение средств бюджета на приоритетные расходы региона», то есть граждане, которые входят в состав комиссии, предлагают свои инициативы, связанные с благоустройством, строительством и ремонтом дорог, объектов социальной сферы и культуры. Комитет гражданских инициатив участвует в реализации такого бюджетирования с 2013 года «проектной группой Европейского Университета в Санкт-Петербурге [5].

Программа поддержки местных инициатив действует с 2007 года с целью поддержки социально важных проектов, а также оказания различного рода консультаций для осуществления и реализации конкретных проектов. [6] Такие проекты реализуются не только за счет средств местного или регионального бюджета, но также обязательным условием является участие средств населения и бизнеса.

Такое инициативное бюджетирование начинает распространяться к применению уже во многих регионах России, но первоначально было применено в таких регионах, как Кировская область, Тверская, Нижегородская, Ставропольский край, Хабаровский, Еврейский автономный округ и др. [7]

Проект «Народная инициатива» партисипаторной модели внедрено инициативе партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта в Тульской области.

В Ростовской области разработано и утверждено Положение о порядке использования в 2020 году бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Согласно областному закону от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» [8], «инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия жителей муниципальных образований в Ростовской области в решении вопросов местного значения, посредством внесения проектов инициативного бюджетирования и участия в их реализации» [9].

Исходя из общих принципов инициативного бюджетирования и закона Ростовской области основными задачами инициативного бюджетирования, прежде всего, являются внедрение в решение вопросов области инициатив жителей региона, обеспечение принципа открытости, участия граждан в проблемах регионах, определение путей их решения и контроль за исполнением этих проектов.

Правительство Ростовской области занимается разработкой нормативных документов по реализации инициативного бюджетирования, создает комиссию, в полномочия которой входит проведение отбора проектов по инициативному бюджетированию. Жители области сами определяют проблему, решение которой, по их мнению, необходимо в первую очередь, проводят собрания, оформляют необходимые документы. Специально созданная комиссия на основе конкурса и определенных критериев отбора определяет победившие инициативы, исходя из актуальности и социальной значимости и степени участия граждан в реализации проекта. Реализация проекта финансируется средствами областного, местного бюджетов и внебюджетными средствами, сформированными из средств бизнеса и граждан (минимальная доля не менее 5%).

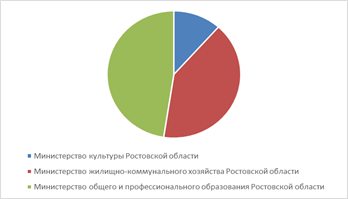

Так, например, в соответствии с проведенным конкурсным отбором распределение состоялось следующим образом: всего проектов по Ростовской области – 126, в том числе:

– по Министерству здравоохранения Ростовской области – 5 проектов;

– по комитету по молодёжной политике – 5 проектов;

– по Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области – 23 проекта;

– по Министерству культуры Ростовской области – 29 проектов;

– по Министерству жилищно-коммунальному хозяйству – 46 проектов;

– по Министерству общего и профессионального образования Ростовской области – 21 проект.

В таблице 1 представлено современное состояние распределения финансовых средств на проекты инициативного бюджетирования по городу Ростову-на-Дону.

Таблица 1

Распределение средств проектов инициативного бюджетирования по городу Ростов-на-Дону на 2020 год [10]

|

Сфера деятельности

|

Всего финансирование,

тыс. руб.

|

Удельный вес финансирования

сферы деятельности в общем объеме инициативного бюджетирования по г.

Ростову-на-Дону, %

|

Запланированный объем

субсидий из областного бюджета, тыс. руб.

|

Объем средств местного

бюджета, тыс. руб.

|

Объем средств

физических лиц, тыс. руб.

|

Объем средств

юридических лиц, тыс. руб.

|

|

Культура

|

2707,73

|

11,62

|

1697,75

|

901,98

|

0

|

108

|

|

Жилищно-коммунальное

хозяйство

|

9518,58

|

40,84

|

5977,67

|

3445,11

|

64

|

31,8

|

|

Образование

|

11082,82

|

47,55

|

6824,01

|

3831,43

|

35

|

392,38

|

|

Итого

|

23309,13

|

100

|

14499,43

|

8178,52

|

99

|

532,18

|

На 2020 год наибольшая доля средств инициативного бюджетирования в муниципальном образовании г. Ростов-на-Дону приходится на следующие проекты (табл. 1), в реализации которых участвуют министерства Ростовской области: на Министерство общего и профессионального образования – 47,55 %, на долю Министерства жилищно-коммунального хозяйства – 40,84 %, и на Министерство культуры – 11,62 %. В сфере общего и профессионального образования по городу Ростову-на-Дону планируется к освоению – 5 проектов инициативного бюджетирования, в сфере ЖКХ – 3 объекта и в сфере культуры – 1 объект (рис. 7).

Рисунок 7. Проекты инициативного бюджетирования города Ростова-на-Дону

по сферам деятельности

На 2020 год в рамках инициативного бюджетирования в сфере ЖКХ по городу Ростову-на-Дону в рамках благоустройства была запланирована реализация 3 направлений с выделением средств местного бюджета в размере 3 445 110,98 руб., средств областного бюджета – 5 977 670,00 руб., с привлечением средств юридических лиц в размере 92 400,00 руб.

Таким образом, в связи с вышеперечисленными обстоятельствами вытекает необходимость в разработке и внедрению новых институтов и инструментов поддержки проектов по благоустройству городского хозяйства, и как вариант – создание социально ориентированных кластеров, которые в своем финансировании будут включать сочетание денежных потоков государственного и частного инвестирования, [11] а также в развитии кластера, использование новых технологий в рамках финансового механизма стимулирования инновационного развития.

Для этого представляется возможным разработать Концепцию развития социально ориентированных кластеров (в том числе отведя особую роль жилищно-коммунальному комплексу); совершенствовать нормативно-правовую базу не только промышленных, но и социальных кластеров; усовершенствовать систему повышения квалификации работников системы жилищно-коммунального хозяйства всех уровней.

Основной отличительной чертой социальных кластеров [12] является, конечно же, основная роль властных структур, которые будут координировать деятельность кластера, субсидировать основную долю проекта, осуществлять мониторинг и контроль его реализации одновременно, так как кластер является элементом рыночной экономики, поэтому частным инвестициям и организации деятельности также отводится главенствующая роль.

Кластер в жилищно-коммунальном хозяйстве должен быть направлен на качественное удовлетворение потребностей населения в услугах жилищно-коммунального комплекса и на развитие саморегулируемых основ [13], а также на соблюдение экономических и социальных интересов и взаимовыгодного сотрудничества всех субъектов кластера.

Этапы реформирования и развития социального кластера сферы жилищно-коммунального хозяйства подразумевают на основе разработанной концепции развития системы ЖКХ региона или округа разработку институтов социального кластера через совершенствование нормативно-правовой базы.

Усовершенстование и повышение качества предоставляемых услуг системы ЖКХ с целью повышения качества жизни населения, бизнес-сообщества, структур гражданского общества и удовлетворения потребностей органов управления (рис. 8) возможно вывести на новый этап путем внедрения социальных кластеров, учитывая экономические и социальные интересы всех субъектов кластера, аккумулирующих финансовые потоки, с помощью методов, принципов и инструментов кластеризации, совершенствуя институционально-программный и институционально-кластерные этапы.

Рисунок 8. Предметно-объектное взаимодействие участников социального предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве

Источник: составлено авторами на основании исследования.

Заключение. В настоящее время экономические, социальные, экологические и санитарно-эпидемиологические условия развития современных городов и муниципальных образований предполагают активизацию процесса перехода на социально ориентированные технологии управления и хозяйствования. Происходящие внешние трансформации уклада жизни, в основе которых лежат объективно осуществляемые вызовы природе и обществу (изменение климата, пандемия коронавирусной инфекции, урбанизация крупных городов европейской части страны, увеличение экологической нагрузки и вреда от шумового загрязнения) и внутренние изменения (цифровизация, экологизация, переход на удаленный режим работы) привели к новому пониманию механизма развития агломераций и выбору институтов и инструментов достижения комфортного уровня жизни населения.

В сфере городского хозяйства и в частности жилищно-коммунального хозяйства с принадлежащими ему территориями общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве и озеленении, на первый план выходит институт муниципально-частного партнерства. С его помощью эффективно решаются многие вопросы местного значения: организации водоснабжения, водоотведения, электро-, теплоснабжения, благоустройства территории, строительства и содержания автомобильных дорог местного значения, организации транспортного обслуживания жителей, строительства и содержания муниципального жилого фонда, организации культурно-досуговой деятельности, развития физкультуры и спорта.

После внесения в Конституцию РФ понятия единой системы публичной власти, которое встраивает органы местного самоуправления в вертикаль федеральной исполнительной власти, по поручению Президента РФ был разработан Проект новых основ государственной политики в области местного самоуправления до 2030 года. Далее к работе подключились депутаты, и были прияты законы, которые создали правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования, так называемых инициативных проектов, на муниципальном уровне. Особенность таких проектов в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, что может реализоваться с помощью института муниципально-частного партнерства

Опыт показывает, что финансово-экономическая слабость муниципальных образований не может быть эффективно устранена без улучшения местного сообщества, соучастия активных жителей, предпринимательского сообщества и НКО.

Таким образом, уровень вовлеченности населения в развитие территории становится определяющим для уровня и социального, и экономического развития городов и муниципальных образований российских регионов. Поэтому привлечение частных инвестиций в реализацию инфраструктурных инвестиционных проектов в экономику городов является важным элементом развития городского хозяйства и направления развития социального предпринимательства.

Формируя партнерские модели взаимоотношений в различных сферах жизнедеятельности муниципальных образований, муниципалитеты и бизнес находят баланс публичных и частных интересов, необходимый для эффективного решения вопросов местного значения, сохраняя функциональное назначение объектов местной инфраструктуры и контроль со стороны органов местного самоуправления за их использованием частными партнерами.

Драйвером развития социального предпринимательства в сфере ЖКХ может стать институт формирования социально ориентированных кластеров, а полигоном для их эффективной реализации – благоустройство общественных пространств и их озеленение, которые опираются на крупные инфраструктурные проекты, как в виде концессионных соглашений, так и в форме предпринимательских социальных проектов, осуществляемых при поддержке государственных и муниципальных структур.

Для решения проблем социально-экономического и эколого-экономического развития городов и муниципалитетов целесообразно создание института государственной поддержки проектов социального партнерства бизнеса, некоммерческих организаций и активной части населения. Этот институт будет способствовать предоставлению гарантий для реализации проектов, льготных займов в целях повышения финансовой состоятельности проектов, субсидий на реализацию социально значимых проектов.

Следовательно, мы можем выделить следующие институты, способные поддержать развитие социального предпринимательства в сфере ЖКХ: институт муниципально-частного партнерства, институт формирования социально ориентированных кластеров и институт государственной поддержки проектов социального партнерства.

В качестве инструментов развития социального предпринимательства в сфере ЖКХ отметим – гарантии для реализации проектов, льготные займы в целях повышения финансовой состоятельности проектов, субсидии на реализацию социально значимых проектов.

Таким образом, аналитические материалы, характеризующие предпринимательские инициативы в крупных городах, предполагаемые институты поддержки проектов социального характера создали благоприятные условия для развития социального предпринимательства в ЖКХ в тренде перехода на более организационно эффективные формы его развития по траектории перехода: социально значимые проекты – социальное партнерство – социально ориентированные кластеры.

На основе концептуального реформирования жилищно-коммунальное хозяйство должно стать конкурентоспособным, жизнеобеспеченным, в том числе и путем внедрения социально направленных кластеров.

[1] Социальное предпринимательство России. Каталог предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей режим доступа: https://soindex.ru/

[2] Правительство РФ режим доступа http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/

[3] Правительство РФ режим доступа http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/

[4] Правительство России. Национальные проекты режим доступа http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf

[5] Сайт Комитета гражданских инициатив http://komitetgi.ru/projects/77/

[6] Сайт Комитета гражданских инициатив режим доступа// http://komitetgi.ru/projects/77/

[7] Сайт Комитета гражданских инициатив режим доступа// http://komitetgi.ru/projects/77/

[8] Официальный портал Правительства Ростовской области, режим доступаhttp://old.donland.ru/

[9] Областной закон № 178-ЗС от 01.08.19 г. «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» режим доступа https://www.donland.ru/documents/10627/

[10] Составлена авторами на основе информации, предоставленной Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону режим доступа: https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/dzkh-eg/

[11] Молчанова М. Ю. Финансовые аспекты социально-ориентированной кластеризации экономики региона// Вестник ЗабГУ. 2016. Т.22. № 5

[12] Мельников А.Е. Социально ориентированная кластеризация экономики региона: особенности и принципы // Известия УрГЭУ.2018. Т.19. № 2.

[13] Баженов С.И. Кластерный подход к развитию жилищно-коммунального хозяйства региона // Экономика региона. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyy-podhod-k-razvitiyu-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva-regiona (дата обращения: 10.08.2020).

References:

Albutova A.I. (2013). Sotsialnoe predprinimatelstvo v Rossii: klyuchevye igroki i potentsial formirovaniya [Social entrepreneurship in Russia: key actors and the development potential]. Economic sociology. 14 (3). 109-132. (in Russian).

Babintsev V.P., Ushamirskaya G.F., Shapoval Zh.A. (2012). Problema klasternogo upravleniya sotsialnoy sferoy v ekonomicheskoy sotsiologii [Cluster management tools of social sphere in the theory of economic sociology]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya. Sotsiologiya i sotsialnye tekhnologii. (1(16)). 50-58. (in Russian).

Battilana J., Sengul M., Pache A. C., Model J. (2015). Harnessing productive tensions in hybrid organizations: The case of work integration social interprises Academy of Management Journal. 58 (6). 1658-1685.

Bazhenov S.I. (2012). Klasternyy podkhod k razvitiyu zhilishchno-kommunalnogo khozyaystva regiona [Cluster approach to the development of housing services and public utilities in the region]. Economy of the region. (1(29)). 270-275. (in Russian).

Bazhenov S.I. (2014). Klastery v zhilishchno-kommunalnom khozyaystve regiona [Clusters in the housing and communal services' sphere of the region]. Federalizm. (2(74)). 75-84. (in Russian).

Czamanski S.. Ablas L. (1979). Identification of Industrial Clusters and Cmplexes: a Comparision of Methods and Findings Urban Studies. 16 61-80.

Engelke H., Mauksch S., Darkow I. L., Heiko A. (2015). Opportunities for social enterprise in Germany-Evidence from an expert survey Technological Forecasting and Social Change. 90 635-646.

Ivaschenko N.P., Bulygina N.I. (2019). Sotsialnoe predprinimatelstvo v Rossii: tekushchee sostoyanie i osobennosti razvitiya [Social entrepreneurship in Russia: current state and development features]. MIR (Modernization. Innovation. Research). 10 (1). 114-132. (in Russian). doi: 10.18184/2079-4665.2019.10.1.114-132 .

Klyuchnikova Ya.A. (2017). Pravovoe regulirovanie sotsialnogo obsluzhivaniya i sotsialnoy podderzhki grazhdan v sfere zhilishchno-kommunalnogo khozyaystva [Legal regulation of social maintenance and social support of citizens in the sphere of housing and communal services]. Imuschestvennye otnosheniya v RF. (6(189)). 75-79. (in Russian).

Komisarova L.A. (2014). Klasternyy podkhod k razvitiyu sfery zhilishchno-kommunalnyh uslug na regionalnom urovne [Cluster approach to development services housing and communal services regional]. Bulletin NGII. (3(34)). 76-84. (in Russian).

Kuchmiy T.I. Kandina P.N. (2015). Sotsialnoe predprinimatelstvo: razvitie ponyatiya, polozhenie i perspektivy razvitiya [Social entrepreneurship: the development of concepts, status and prospects of development]. Ekonomika i politika. (2(5)). 83-87. (in Russian).

Melnikov A.E. (2018). Sotsialno orientirovannaya klasterizatsiya ekonomiki regiona: osobennosti i printsipy [Socially oriented clustering of a region''s economy: specifics and principles]. Journal of the Ural State University of Economics. 19 (2). 62-74. (in Russian). doi: 10.29141/2073-1019-2018-19-2-5 .

Meshalkin V.P., Kosun A.V. (2013). Metodika organizatsii sotsialno-orientirovannyh klasterov na osnove integratsii promyshlennyh predpriyatiy [Methodology for organizing socially-oriented clusters based on the integration of industrial enterprises]. Russian economic online journal. (4). (in Russian).

Molchanova M.Yu. (2016). Finansovye aspekty sotsialno-orientirovannoy klasterizatsii ekonomiki regiona [Financial aspects of the socially oriented clustering of economy of the region]. Bulletin of Transbaikal State University. 22 (5). 136-144. (in Russian).

Popov E.V., Veretennikova A.Yu., Kozinskaya K.M. (2019). Mirovye nauchnye shkoly issledovaniya sotsialnogo predprinimatelstva [World research schools of social entrepreneurship]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsialno-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya. 5 (1). 157-177. (in Russian). doi: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-157-177.

Provalenova N.V. (2018). Kontseptualnye aspekty razvitiya sfery zhilishchno-kommunalnyh uslug [Conceptual aspects of development of sphere of housing and communal services]. Bulletin NGII. (9(88)). 5-17. (in Russian).

Rahim H.L., Mohtar S. (2015). Social enterepreneurship: A different perspective International Academic Research Journal of Business and Technology. 1 (1). 9-15.

Smith C., Smitsh J.B., Shaw E. (2017). Embracing digital networks: Entrepreneurs social capital online Journal of Business Venturing. 32 (1). 18-34. doi: 10.1016/j. jbusvent.2016.10.003.

Tyaglov S.G., Setrakova E.V. (2017). Otsenka effektivnosti sotsialnogo partnyorstva [Evaluating the effectiveness of social partnership]. The journal «Vestnik of Rostov state university of economics». (4(60)). 113-120. (in Russian).

Utyusheva L.D., Takmasheva I.V. (2019). Issledovanie perspektivnyh zarubezhnyh praktik razvitiya sotsialnogo predprinimatelstva [Research of prospective foreign practices of development of social entrepreneurship]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 9 (5-1). 458-474. (in Russian).

Zvereva N.I. (2018). Aktualizatsiya podkhodov k gosudarstvennomu regulirovaniyu sotsialnogo predprinimatelstva [Upgrading the approaches to the government regulation of social entrepreneurship in Russia]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. (4). 69-79. (in Russian). doi: 10.15688/re.volsu.2018.4.6 .

Страница обновлена: 27.05.2025 в 04:23:25

Russia

Russia