Pricing factors in the system of economic and social security of Russia

Lev M.Yu.1, Kolpakova I.A.1

1 Институт экономики РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 4

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=43076861

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

In this paper, the authors study changes in price components as the main factors affecting the economic and social aspects of national security. The urgency of this paper is due to the need to develop effective ways of implementation of national projects established by the Presidential Decree "On the national goals and strategic objectives development of the Russian Federation for the period up to 2024". The relevance of the topic is also related to the need to strengthen social stability in the context of foreign economic sanctions, in order to increase the rate of economic growth and the level of socio-economic security of Russia. The analysis has revealed that price factors pose threats to Russia's socio-economic security. The article shows the relationship between the decline in living standards, as a result of threats to economic security, and problems in pricing policy caused by miscalculations in the economic sphere.

In order to implement the provisions of the Constitution of the Russian Federation on the social character of the Russian state, to increase its socio-economic security, the authors propose to adopt a state-level general price policy and energy price policy at the legislative level, the goals of which should be to accelerate economic growth, promote new industrialization of Russia, and increase the population's income.

Keywords: economic and social security, pricing policy, prices and tariffs

JEL-classification: F52, E31, E64

Введение

Накопившийся в последнее время опыт стран Европы и других развитых стран показывает положительное влияние мягкой денежной политики как на экономический рост, так и на снижение в результате ускорения экономического развития темпов инфляции. Поэтому снижение темпов инфляции не должно быть самоцелью, а конечным результатом всемерного стимулирования экономического роста. Представляется недостаточным для «поддержания платежеспособного спроса населения и стимулирования роста» [17, с. 3747] (Makarov, Pochepaev, 2018, p. 3747) промышленного производства сдерживание роста тарифов в инфраструктурных отраслях, таких как топливно-энергетический комплекс и отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Авторская гипотеза основывается на том, что развитие Российской Федерации как социального государства базируется на обеспечении социально-экономической безопасности, которая конкретизируется в поддержке приемлемого уровня жизни населения, доступности оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, тарифов на энергопотребление, что вызывает необходимость в законодательном оформлении государственного ценового регулирования, ориентированного на ограничение необоснованного роста потребительских цен.

Целью исследования является рассмотрение форм и методов ценового регулирования для определения степени их значимости для социально-экономической безопасности России в контексте влияния на социально-экономическое положение граждан.

Достижение цели предопределило решение следующих задач:

- выявить долговременные тренды влияния цен и тарифов на энергоносители и ЖКХ в жизнеобеспечении населения и на уровень инфляции и конкурентоспособности российской продукции;

- критически рассмотреть тарифы на услуги ЖКХ через динамику цен на энергоносители;

- предложить меры по снижению угроз и рисков экономической безопасности, формирующихся в ценовой сфере.

Научная новизна работы непосредственно связана с реализацией цели исследования и заключается в обосновании необходимости совершенствования ценового регулирования как фактора повышения безопасности России в социально-экономической сфере.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» особое внимание направлено на реализацию социальных целей [1]. Помимо этого «для повышения уровня социально-экономической безопасности в России необходимо поддерживать ценовую ситуацию в таком состоянии, которое не подрывает возможности ускорения экономического роста, модернизацию отраслевой структуры, повышение конкурентоспособности российской продукции и экономики в целом» [6, с. 8] (Karavaeva, 2019, p. 8).

В связи с этим особую значимость представляет исследование степени соответствия ценовых факторов реализации национальных целей и стратегических направлений задачам повышения уровня социально-экономической безопасности в России.

В процессе исследования использовались методы сравнительного, статистического и нормативно-правового анализа.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые документы [1, 20] и труды российских ученых, экспертов и специалистов [4, с. 96; 6; 8, с. 55; 11, с. 150] (Gelvanovskiy, Kolpakova, Lev, Bilyak, 2015, р. 96; Karavaeva, 2019; (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019, р. 55; Kolpakova, 2018, р. 150) и др.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования:

- авторского подхода к оценке эффективности действующего порядка ценообразования, направленного на повышение экономического роста, благосостояния населения и социальной поддержки граждан;

- сформулированных рекомендаций по совершенствованию порядка ценообразования, в том числе на законодательном уровне, с учетом влияния ценовых факторов на социально-экономическую безопасность.

Государственное регулирование цен как фактор обеспечения национальной социально-экономической безопасности

Реализация национальных целей и стратегический направлений во многом зависит от цен на энергоносители, которые, по оценкам экспертов, составляют до 50% расходов домашних хозяйств. «Вызовы и угрозы непродуманной ценовой политики в отраслях топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и связанных с ними отраслях жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) определяются, прежде всего, тем, что цены на продукцию ТЭК являются одним из важнейших факторов развития не только самого ТЭК, но и всей экономической и социальной сферы России» [4, с. 96] (Gelvanovskiy, Kolpakova, Lev, Bilyak, 2015, p. 96).

Во-первых, цена является одним из основных условий обеспечения рентабельности производства. В секторах топливно-энергетического комплекса цены и их динамика могут способствовать или препятствовать развитию производства различных видов продукции и услуг и, соответственно, влиять на процессы воспроизводства во всей экономике. «Завышение цен на энергоресурсы может привести к завышению уровня рентабельности в топливно-энергетическом секторе и, как следствие, к занижению уровня рентабельности в других секторах» [8, с. 55] (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019, р. 55). Данные Минэкономразвития показывают, что цены и тарифы на продукцию топливно-энергетического комплекса, которые являются естественными монополиями, начали расти в первом десятилетии XXI века, достигнув темпов, которые во втором десятилетии были далеко впереди инфляции. «Более того, эти цены и тарифы, например, в ПАО «Газпром» продолжали расти для населения даже в 2014 году, когда впервые был объявлен мораторий на повышение тарифов для инфраструктурных монополий» [11, с. 150] (Kolpakova, 2018, р. 150).

Во-вторых, цены на товары и услуги топливно-энергетического комплекса являются важнейшим элементом издержек производства практически всех товаров и услуг, производимых в стране и, таким образом, напрямую «влияют на уровень инфляции и конкурентоспособность российской продукции» [15, с. 83] (Lev, 2016, р. 83).

В-третьих, ценовая политика внутри страны влияет на эффективность экспорта энергоносителей.

В-четвертых, уровень цен и тарифов на товары и услуги отраслей топливно-энергетического комплекса, поставляемые населению, напрямую влияет на социальную стабильность и уровень жизни населения наиболее проблемных регионов России [12, с. 168] (Kolpakova, 2011, р. 168).

Необходимо также учитывать, что в современном мире важность проведения эффективной государственной ценовой политики в топливно-энергетическом секторе значительно возросла из-за ее решающего влияния на уровень социальной стабильности в обществе. Различные формы проявления острой неудовлетворенности граждан уровнем цен на топливо на внутреннем рынке своих стран и последующее повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ, наземного, морского и воздушного транспорта сегодня становятся «спусковым крючком» очень радикальных акций протеста и общей дестабилизации в обществе. Не вспоминая пока «примеров разрозненных протестов против роста цен на автомобильное топливо и жилищно-коммунальные услуги, которые происходят в разных регионах России почти каждый год» [21], можем привести пример Франции, где административные меры угрожают увеличить цены на газ, и в итоге привели к формированию движения за социальную справедливость и создали беспорядки, которые стали хроническими.

Второй яркий пример – кризис власти и беспорядки в Эквадоре, где либеральное правительство Ленина Морено отменило дотации на поддержание низких цен на бензин и дизельное топливо и в результате было вынуждено бежать из столицы, а затем и отменить принятые решения.

Аналогичная ситуация сложилась в Чили и Иране. Точно так же планы по повышению цен на энергоносители вызывают не менее «негативную реакцию в Бангладеш, где оппозиционные силы угрожают спровоцировать протесты в случае роста цен на газ» [2] (Antonova, 2019). Противоположным примером является Венесуэла, где власть, которая находится под гигантским внешним и внутренним давлением, в основном поддерживается за счет поддержания низкого уровня цен на автомобильное топливо.

Приведенные примеры демонстрируют необходимость признания важности для обеспечения социально-экономической безопасности выверенной с социальной и экономической точки зрения государственной ценовой политики в отраслях ТЭК и связанных с ними отраслях ЖКХ.

Уровень цен на энергоресурсы в современной России определяется, с одной стороны, рыночной конкуренцией, «состоянием внутреннего и мирового рынка» [5, с. 1415] (Drobot, 2016, р. 1415) этих ресурсов – цены на нефть, нефтепродукты, уголь, и с другой стороны, государственным регулированием – цены и тарифы на газ и электроэнергию для населения и промышленных потребителей, которые ежегодно индексируются.

Стоит вспомнить, что в экономике Советского Союза эти цены и тарифы искусственно поддерживались на очень низком уровне, «существенно ниже мировых цен» [9, с. 80] (Kolpakova, 2019, р. 80). И реформы ценообразования в период 1992–1995 гг. свелись к освобождению цен на большинство товаров и сохранению государственного регулирования цен на продукцию естественных монополий и ограниченного числа социальных товаров. «Регулируемые цены на энергоресурсы начали расти в 2000-е гг. темпами, превышающими темпы роста цен на другие товары» [7] (Karavaeva, Bukhvald, Soboleva, Kolomiets, Lev, Ivanov, Kazantsev, Kolpakova, 2019). «В итоге в период с 2000 по 2015 год цены на газ выросли в 15 раз (в 2,5 раза выше инфляции), тарифы на электроэнергию – в 10 раз (в 1,7 раз выше инфляции)» [10, с. 399] (Kolpakova, 2019, р. 399).

За период 2016–2020 гг. среднегодовой рост цен на газ составил 5,8% и в среднем превышал инфляцию на 1,9 % в год. Цены на электроэнергию для потребителей (кроме населения) в целом за период 2016–2020 гг. составили 6,8% и превысили инфляцию на 1,8% в год. Тарифы для населения в среднесрочном периоде будут расти с опережением относительно других категорий потребителей «с целью сокращения по предложению Минэкономразвития перекрестного субсидирования» [20]. При этом оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения сравняются с ценами для прочих потребителей, а с учетом пандемии коронавируса и снижения цен на нефть их рост может составить 15–20% в год в ближайшей перспективе.

По данным Института энергетических исследований Российской академии наук, «в результате постоянного роста в 2000-х годах цены на электроэнергию и газ для промышленных потребителей в России уже превысили уровень США к 2013 году, хотя они все еще остаются заметно ниже, чем в Европе, которая зависит от импорта энергоносителей» [3]. В начале 2018 года один из первых российских реформаторов А.Б. Чубайс высказался по рассматриваемому вопросу. Он отметил, что искусственно низкие внутренние цены на газ и электроэнергию по сравнению с европейскими препятствуют развитию энергетики, машиностроения и всей российской экономики в целом. По его мнению, России необязательно полностью догонять Европу по этим ценам, но нужно стремиться к достижению «стратегической оптимальной точки» в соотношении наших цен к европейским. Смысл заявления ясен – «внутренние российские цены и тарифы на газ и электроэнергию должны быть существенно повышены и приближены к более высоким ценам и тарифам не в США и не в мире, а к ценам и тарифам в европейских странах» [9, 24] (Kolpakova, 2019; Chubays, 2018).

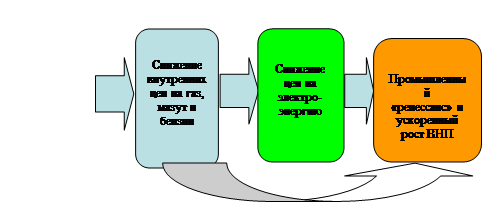

Это утверждение отражает позицию либерального истеблишмента России по отношению к существующему влиянию государства на ценообразование. В то же время «либералы не хотят замечать доказанный факт того, что внутренние цены в России соответствуют внутренним ценам высокоразвитой экономики США», и игнорируют тот факт, что в США это основано на снижении внутренних цен на газ и электричество как следствия «сланцевой революции» [18, с. 42] (Malikova, 2016, р. 42). Схематически этот процесс можно представить следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние «сланцевой революции» на экономику США

Источник: [8, с. 55] (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019).

Тем не менее российские компании энергетического сектора, в частности ПАО «Газпром», также активно лоббируют идею повышения внутрироссийских цен на свою продукцию [19] (Nikiforov, 2017).

Таблица 2

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг)

организаций по видам экономической деятельности, %

|

Год

|

2012

|

2013

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

|

Рентабельность организаций по РФ,

в т.ч.: |

8,6

|

7,0

|

8,1

|

7,6

|

7,5

|

8,1

|

|

- в добыче полезных ископаемых

|

28,0

|

25,1

|

26,8

|

-

|

25,9

|

27,2

|

|

из них в добыче

топливно-энергетических полезных ископаемых |

25,8

|

20,8

|

22,3

|

-

|

25,2

|

23,8

|

|

- в обрабатывающих

производствах |

10,7

|

8,8

|

11,9

|

10,5

|

11,5

|

10,5

|

|

из них в производстве машин и оборудования

|

7,0

|

7,1

|

7,5

|

7,4

|

7,8

|

7,4

|

Вместе с тем данные таблицы 2 показывают, что уровень рентабельности продаж в деятельности по добыче топливно-энергетических ресурсов в последние годы намного превышает уровень рентабельности продаж по России и, что особенно важно, уровень рентабельности продаж в отраслях инвестиционного комплекса – в производстве машин и оборудования. Эта разница исчисляется в разы (2–3 раза), что объективно подрывает «финансово-экономические основы для намечаемого ускорения экономического роста за счет «технологического рывка», из-за неоправданного перераспределения финансовых ресурсов из отраслей инвестиционного комплекса в добывающие, в том числе и с помощью ценовых механизмов» [16, с. 308] (Leshchenko, 2019, р. 308). Данные таблицы 2 также показывают необоснованность протестов компаний ТЭК против замораживания регулируемых цен на энергоресурсы. Так, после замораживания этих цен и тарифов в 2014 году рентабельность продаж в 2015 году в отраслях ТЭК даже возросла и в последующие годы только увеличивалась (табл. 2).

Государственное регулирование цен, поставленное на четкую непротиворечивую правовую основу, должно стать в настоящее время «важным инструментом обеспечения социально-экономической безопасности» [13] (Lev, 2001). За основу может быть взят советский опыт, когда в качестве важного фактора инклюзивного экономического роста использовались низкие цены и тарифы на энергетические ресурсы и услуги ЖКХ, которые не менялись годами.

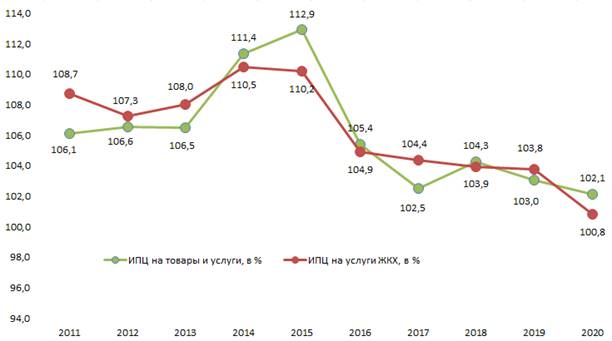

Рисунок 2. Динамика ИПЦ на все товары и услуги и ИПЦ на услуги ЖКХ (апрель 2020 г. в % к декабрю 2019 года)

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [23].

В настоящее время ситуация иная (рис. 2) – рост регулируемых тарифов на ЖКХ превышает средний рост свободных (нерегулируемых) потребительских цен [14, с. 143] (Lev, 2015, р. 143).

В частности, стоит обратить внимание на опыт Санкт-Петербурга, проведшего значительную работу по остановке роста регулируемых тарифов ЖКХ в 2019 году экономическими мерами (оптимизация деятельности ресурсно-снабжающих компаний) и даже снижения некоторых из них, что доказывает возможность сдерживания цен и тарифов на услуги инфраструктурных монополий. Эта мера позволит потребителям производимых этими компаниями услуг улучшить свое финансовое состояние, что закономерно приведет к расширению инвестиционного и потребительского спроса, а следовательно, будет способствовать ускорению экономического роста и сохранению социальной стабильности – этих двух неразрывных сторон социально-экономической безопасности.

В настоящее время существует необходимость в формулировании государственной политики в области цен на энергоносители, целью которой должно быть всемерное ускорение экономического роста, содействие новой индустриализации России, увеличение доходов населения и, как следствие, значительное повышение социально-экономической безопасности России.

Основными задачами этой политики должны стать прекращение индексации цен и тарифов на газ и электроэнергию для населения и промышленных потребителей России до тех пор, пока их реальные доходы не начнут расти темпами, превышающими инфляцию, с одной стороны, а темп роста ВВП не превысит 3% годовых – с другой.

Политика сдерживания роста регулируемых цен на энергоресурсы должна сочетаться с продолжением работы со странами – экспортерами нефти и газа по «поддержанию цен мирового рынка энергоресурсов на высоком уровне». Выполнение этих задач позволит реализовать конкурентное преимущество России, заключающееся в обладании существенными запасами энергосырьевых ресурсов. «Получаемая вследствие разницы внутрироссийских и мировых цен ценовая рента должна оставаться важным внутренним источником финансирования экономического роста России (при условии серьезной борьбы с коррупцией и незаконным выводом финансовых ресурсов из страны)» [9, с. 80] (Kolpakova, 2019).

Между тем проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», разработанный Федеральной антимонопольной службой 28.03.2008 г. по состоянию на 05.07.2020 г. не поступил в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, и обсуждение не состоялось, хотя прошло с момента представления законопроекта более двух лет. То есть ему пока не удалось приблизиться к процессу объективного тарифного и ценообразования, несмотря на все усилия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Поэтому в «Прогнозе социально-экономического развития на период до 2024 года» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов предусмотрен метод индексации цен и тарифов инфраструктурных монополий на газ, электроэнергию, транспорт, тепло и воду, который не имеет отношения к процессу объективного ценообразования, поскольку оно не основано ни на учете затрат, ни на рыночных условиях и только гипотетически сформировано на прогнозируемом уровне инфляции, представленном индексом потребительских цен (ИПЦ). Это указывается в продолжении использования методов «инфляция минус», то есть при установлении индексов роста цен немного ниже прогнозируемого ИПЦ (для газа) или «при уровне инфляции», то есть равном ИПЦ (тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране; цены и тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; тарифы на грузовые, пассажирские и морские перевозки) или «инфляция плюс», то есть выше, чем ИПЦ (по электроэнергии для населения).

Как и прежде, планируется, что темпы роста цен на электроэнергию для населения будут выше, чем «для промышленных потребителей – 5,0% в год на тарифы при передаче электроэнергии для населения в электросетевом комплексе и 5,0% регулируемых тарифов для населения» [20]. Тарифы на электроэнергию для населения, а также для промышленных потребителей, увеличение регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, не являющихся населением, в период 2020–2024 гг. при «среднем показателе по стране составляет не более 3,0% для ликвидации системы перекрестного субсидирования» [20]. Примечательно, что показатели предельного роста цен (тарифов) приводятся в Прогнозе, как правило, со спецификацией «среднее по России», хотя давно известно, что отклонение от среднего по регионам очень значительно, и не в направлении снижения потребительских расходов.

Заключение

Одной из важных проблем обеспечения социально-экономической безопасности является неэффективность системы регулирования цен на энергоносители и тарифов на услуги ЖКХ, что в условиях монополизации рынка и отсутствия конкуренции приводит к быстрому росту цен и тарифов. Для этого необходимо сформулировать государственную, как общую политику цен, так и политику цен на энергоресурсы, целью которой будет реальное улучшение финансового положения производителей и конкурентоспособность продукции несырьевых отраслей, а также повышение уровня жизни широких слоев населения. Основными целями государственной политики в области цен на энергоносители должно быть прекращение индексации цен на газ и электроэнергию и тарифов для населения и промышленных потребителей России до тех пор, пока не начнут расти реальные доходы населения и промышленных потребителей в размерах, превышающих инфляцию, с одной стороны, а темп роста ВВП при этом не превысит 3% годовых – с другой. Уже в 2020 году должна быть отменена индексация цен и тарифов на газ и электроэнергию для населения и промышленных потребителей (и связанных с ними тарифов на услуги ЖКХ), предусмотренная Правительством с 1 июля 2020 года, так как и население, и предприниматели понесли существенные финансовые потери в период пандемии коронавируса. Нужно также ускорить разработку и принятие Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который предполагает внедрить в ценообразование на продукты и услуги инфраструктурных монополий принципы прозрачности и объективности, контроль общественных организаций.

В условиях нестабильности мирового экономического развития в вопросах защиты национальных интересов и повышения конкурентоспособности путем проведения ценовой политики страны мира все активнее защищают свои интересы, все больше полагаясь на свои сильные стороны и возможности. В связи с этим разработка эффективной государственной ценовой политики является частью более общей и амбициозной стратегической задачи «повышения конкурентоспособности российской экономики в мире как на макро, так и на микроуровне» [22, с. 144] (Senchagov, Gelvanovskiy, Gubin, Ivanov, Karavaeva, Kolpakova, Lev, Obukhov, Pavlov, Rogova, 2016, р. 144).

Реализация эффективной государственной ценовой политики должна стать частью конкурентной стратегии страны, направленной на решение главной проблемы – доведения ее до ведущих держав мира, реализации своего собственного пути, соответствующего ее возможностям и национальным интересам. Поэтому законодательное обеспечение ценовой политики следует рассматривать как самостоятельный документ и как элемент стратегии экономического развития страны в целом.

Повышение конкурентоспособности национальной экономики является основой социально-экономического развития на период до 2030 года и в более долгосрочной перспективе, и оно требует реализации не отдельных, как правило, сомнительно эффективных мер по регулированию цен, а скоординированной целевой политики цен с другими направлениями государственной экономической политики. Именно такая ценовая политика государства даст более четкие ответы на вызовы нынешней сложной экономической и геополитической ситуации, если это будет отражено в национальных и стратегических целях развития России и в Прогнозе социально-экономического развития.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости продолжить работу по созданию законодательных рамок государственного регулирования цен в инфраструктурных отраслях, соответствующего национальным интересам России.

References:

Vliyanie rosta tsen na gaz i elektroenergiyu na razvitie ekonomiki Rossii (2013).

Drobot E.V. (2016). Issledovanie ekonomicheskogo potentsiala Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza: faktory konkurentosposobnosti i ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti [Research of the economic potential of the Eurasian Economic Union: competitiveness factors and threats to the economic security]. Russian Journal of Entrepreneurship. (12). 1407-1428. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.12.35388.

Gelvanovskiy M.I., Kolpakova I.A., Lev M.Yu., Bilyak S.A. (2015). Gosudarstvennaya tsenovaya politika kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti v sisteme mer po stimulirovaniyu ekonomicheskogo rosta [The state price policy as the factor of economic security in the system of measures for stimulation of economic growth]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (6). 91-98. (in Russian).

Karavaeva I.V. (2019). Riski sderzhivaniya tempov ekonomicheskogo rosta: prichiny vozniknoveniya i vozmozhnosti ustraneniya [Risks of restraining economic growth: causes and possible solutions]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 8. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.1.100616.

Karavaeva I.V., Bukhvald E.M., Soboleva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Ivanov E.A., Kazantsev S.V., Kolpakova I.A. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost otdelnyh prognoznyh parametrov sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya i byudzhetnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na srednesrochnuyu perspektivu [Economic security of certain forecast parameters of socio-economic development and budget policy of the Russian Federation in the medium term]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.4.110112.

Karavaeva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Finansovye riski sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti, formiruemye sistemoy gosudarstvennogo upravleniya v sovremennoy Rossii [Financial Risks Socio-Economic Security Generated by the System of Public Administration in Modern Russia]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (2). 45-65. (in Russian).

Kolpakova I. (2011). Politika tsen na energo-syrevye resursy v sovremennoy Rossii [Price policy for energy and raw materials in modern Russia] (in Russian).

Kolpakova I. (2018). Gosudarstvennoe regulirovanie tsen v strategii sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [State regulation of prices in the strategy of socio-economic security of russia]. Federalizm. (1). 144-158. (in Russian).

Kolpakova I.A. (2019). Vzaimosvyaz mirovyh i vnutrennikh tsen na energoresursy v kontekste obespecheniya sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [The relationship between world and domestic prices for energy resources in the context of the socio-economic security of Russia]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 80. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.1.100626.

Kolpakova I.A. (2019). Gosudarstvennoe regulirovanie tsen na energonositeli v Rossii [State regulation of energy prices in Russia] Evaluation of effectiveness and threats for the socio-economic aspect of national security. 399. (in Russian).

Leschenko Yu.G. (2019). Innovatsionnyy vektor v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Innovative vector in the system of economic security of Russia]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 301-316. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.2.40689.

Lev M.Yu. (2001). Pravovye voprosy tsenoobrazovaniya i gosudarstvennogo regulirovaniya tsen [Legal issues of pricing and state regulation of prices] (in Russian).

Lev M.Yu. (2015). Osobennosti realizatsii gosudarstvennoy tsenovoy politiki: sotsialno-ekonomicheskiy aspekt [The features of implementation of the state price policy: social and economic context]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (5). 139-149. (in Russian).

Lev M.Yu. (2016). Tseny kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti i ikh vliyanie na inflyatsionnye protsessy v Rossii [Prices as a factor of economic security and their impact on inflation in russia]. Vestnik RAEN. (2). 880-87. (in Russian).

Makarov I.N., Pochepaev I.A. (2018). Rol chelovecheskogo kapitala v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [The role of human capital in the economic security of the region]. Russian Journal of Entrepreneurship. (12). 3737-3750. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.12.39673.

Malikova O. (2016). Promyshlennyy renessans v SShA i tseny na energonositeli [Industrial Renaissance in the USA and energy prices]. The Economist. (12). 42. (in Russian).

Senchagov V.K., Gelvanovskiy M.I., Gubin B.V., Ivanov E.A., Karavaeva I.V., Kolpakova I.A., Lev M.Yu., Obukhov O.I., Pavlov V.I., Rogova O.L. (2016). Rol i otsenka finansovo-tsenovyh faktorov, obespechivayushchikh ekonomicheskuyu bezopasnost pri formirovanii byudzheta RF [The role and evaluation of financial and pricing factors ensuring economic security in the formation of the budget of the Russian Federation] (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:42:58

Russia

Russia