Methodological approaches to the national innovation system development indicators

Evelina Peshina1, Pavel Avdeev1

1 Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Download PDF | Downloads: 27 | Citations: 10

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 4, Number 3 (July-September, 2014)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=24186674

Cited: 10 by 07.12.2023

Abstract:

The article deals with global trends in the development of statistics on research and developments. The focus is on the statistics of science; technology and patents of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); as well as the Frascati Manual. We analyzed the indices and indicators of comparative analysis of science and OECD innovation systems in 2014. We also carried out a comparative analysis of statistical forms in the field of Russian science and innovations.

Keywords: innovation system, research and development, statistics of science and technology, Frascati Manual

Первая официальная статистика по научным исследованиям и разработкам появилась в начале 1920-х годов в США, Канаде и Великобритании.

Одним из первых ученых, кто провел расчет расходов на науку, был английский ученый Дж. Бернал в работе «Социальная функция науки» (1939 г.) [17]. Показатель расходов на науку Дж. Бернал назвал «бюджетом науки» (англ. Budget of science), который являлся собирательным их данных: государственных бюджетов, промышленности, университетских грантов. В этой работе Дж. Бернал предложил способ измерения через показатель стоимостного выражения расходов на науку в процентах от национального дохода.

В 1962 г. выходит работа австрийско-американского экономиста Ф. Махлупа «Производство и распространение знаний в США» [20], в которой экономика знаний рассматривается как один из секторов экономики и т.д.

Под воздействием общих тенденций «учета науки – учета знаний» ОЭСР и ЮНЕСКО практически одновременно начали проводить в государствах-членах исследования, касающиеся: организации и финансирования научных исследований; изучения особенностей национальных научных политик; разработки рекомендаций по совершенствованию национальных научных политик на основе лучших практик стран.

ОЭСР и Национальный научный фонд США (англ. US National Science Foundation, NSF) в конце 1950-х годов инициировали исследования, чтобы получить «квалифицированный ответ на три вопроса:

1. Сколько правительства стран должны инвестировать в науку?

2. В какие направления необходимо инвестировать – баланс выбора между приоритетами?

3. Каковы результаты – как определять результативность?» [19 P.5].

Английский экономист, профессор К. Фримен был направлен в ОЭСР в группу национальных экспертов по показателям науки и техники от британского Департамента научных и промышленных исследований. Вместе с группой национальных экспертов К. Фримен посетил основные страны, выбранные ОЭСР для исследований.

В июне 1963 г. на основании справочного документа К. Фримена была принята первая версия Руководства Фраскати (англ. Frascati Manual, FM) – 1963. Цель руководства Фраскати – достижение международной сопоставимости по показателям научных исследований и разработок: «Руководство Фраскати – это краеугольный камень усилий ОЭСР по повышению понимания роли науки и технологии на основе анализа национальных систем инноваций. Кроме того, путем обеспечения международно признанных определений R&D и классификаций их деятельности, Руководство способствует межправительственным дискуссиям по «наилучшей практике» для научно-технической политики стран» [25]. Эволюция Руководства Фраскати представлена в таблице 1.

Таблица 1

Эволюция Руководства Фраскати

|

Версия

|

Год

|

Характеристика основных изменений

|

|

Первая

|

1963

|

|

|

Вторая

|

1970

|

Осуществлена

совместимость с СНС и ISIC

|

|

Третья

|

1976

|

Включение

исследований в социальных и гуманитарных науках

|

|

Четвертая

|

1981

|

Небольшие

изменения + 1989 г. дополнения по высшему образованию

|

|

Пятая

|

1994

|

Новые вопросы

политики и аналитических потребностей

|

|

Шестая

|

2002

|

Включение в

R&D расходов на персонал. Значительные изменения в здравоохранении, новых

технологиях, сфере услуг, фундаментальных исследованиях, классификацияхISIC,

NABS

|

Основными показателями Руководства Фраскати–1963 являлись:

- валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки (англ. Gross Domestic Expenditureson R&D,GERD) как сумма расходов на научные исследования и разработки четырех основных экономических секторов: бизнеса, высшего образования, правительственных и некоммерческих организаций;

- валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки (GERD) в валовом национальном продукте страны (сокр. ВНП, англ. Gross national product, GNP), %.

С 1991 г. стали использовать вместо валового национального продукта – валовой внутренний продукт (сокр. ВВП, на англ. Gross Domestic Product, GDP).

При принятии первой версии Руководства Фраскати, в отличие от рабочего документа 1962 г. [22],:

1) университеты были заменены сектором высшего образования, включающим: все университеты, колледжи и другие учреждения высшего образования, независимо от источника их финансирования или юридического статуса, а также все научно-исследовательские, экспериментальные институты, функционирующие под их непосредственным контролем или управлением;

2) определена рекомендуемая величина (GERD/GNP(GDP)) – 3%.

Интересным представляются подходы в Руководстве Фраскати в разграничении:

1) научно-исследовательской и неисследовательской деятельности: «ориентиром отличия R&D от неисследовательской деятельности является: наличие или отсутствие элементов новизны или инноваций; каким образом осуществляется деятельность: по шаблону, тиражированию, по рутинной работе или по новой технологии» [22 P.16];

2) научно-исследовательской от «связанной/сопутствующей научной деятельности» [19 P.27] (англ. Related scientific activities). Связанная/сопутствующая научная деятельность подразделяется на четыре вида: а) научная информация (в том числе публикации); б) подготовка кадров и образование; в) сбор данных; г) тестирование и стандартизация. «Связанная/сопутствующая научная деятельность составляет более трети всей научной и технологической работы» [22 P.13];

3) инноваций и R&D: они не являются синонимами, поскольку между ними есть общее и есть различное. Инновации включают в себя ряд научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий. R&D является лишь одним из этих видов деятельности.

В 1968 г. Европейской комиссией была создана рабочая группа экспертов по научным и техническим исследованиям с целью изучения правительственных расходов стран ЕС в финансировании научных исследований и разработок. С учетом наработок Европейской комиссии, в 1970 г. была принята вторая версия Руководства Фраскати, совместимая с системой национальных счетов, СНС и ISIC.

С необходимостью включения исследований в социальных и гуманитарных науках связано появление третьей версии Фраскати в 1976 г.

В семидесятые годы ОЭСР начала исследования по университетам и когда в 1979 г., исследование было завершено, ОЭСР отказался публиковать данный доклад из-за «неудовлетворительного состояния, серьезных концептуальных и практических проблем, мешающих международным сравнениям и сопоставлениям. Университетский сектор серьезно различался по странам» [19 P.18]. Четвертая версия Руководства Фраскати 1981 г. включала небольшие изменения, а впоследствии, в 1989 г. была дополнена завершенным исследованием по высшему образованию.

В пятой версии Руководства Фраскати 1994 г. были учтены все предыдущие наработки: исключена неисследовательская деятельность, связанная/сопутствующая научная деятельность, деятельность с использованием дисциплин социальных наук (исследование рынков), обучение и воспитание и т.д.

Шестая версия, действующая в настоящее время и вступившая в силу в 2002 г., связана с включением в R&D расходов на персонал, а также значительных изменений в здравоохранении, новых технологиях, сфере услуг, фундаментальных исследованиях, классификациях ISIC и NABS [25 P.251].

Данный небольшой анализ роли международных организаций в изучении и учете национальных особенностей научно-технической информации позволяет сформулировать следующие выводы:

- во-первых, работа К. Фримена по национальной инновационной системе базируется не столько на теоретической базе, сколько на практико-ориентированной проблематике с учетом изучения многих стран на базе «национальных научных исследований и разработок» (англ. «national R&D effort») [25 P.22];

- во-вторых, Руководство Фраскати является «продуктом большого количества воздействий: идеологических, политических, административных, исторических и индивидуальных» [19 P.49] с отражением лучших практик стран. Для оценки уровня воздействия исследований и разработок на производительность в масштабах стран, отраслей и предприятий применялись эконометрические методы;

- в-третьих, Руководство Фраскати не было официально опубликовано до третьего издания 1976 г., поскольку пересматривалось по результатам постоянно проводимых исследований в русле «управления наукой».

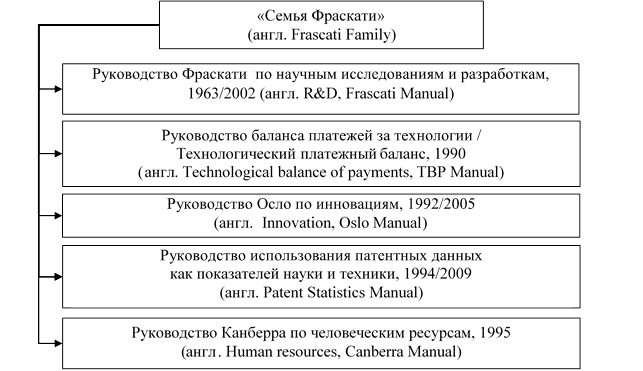

К настоящему времени Руководство Фраскати превратилось в «Семью Фраскати» (англ. Frascati Family), отраженной на рисунке 1.

«Семья Фраскати» включает:

- Руководство Фраскати по научным исследованиям и разработкам (англ. R&D, Frascati Manual) [26], принятое в 1963 г. в действующей шестой редакции 2002 г.;

- Руководство баланса платежей за технологии/технологический платежный баланс (англ. Technological balance of payments, TBP Manual) [23], принятое в 1990 г. и действующее до настоящего времени в первой редакции;

- Руководство Осло по инновациям (англ. Innovation, Oslo Manual) [27], принятое в 1992 г., в действующей редакции 2005 г.;

- Руководство использования патентных данных как показателей науки и техники (англ. Patent Statistics Manual) [28], принятое в 1994 г. в действующей редакции 2009 г.;

- Руководство Канберры по человеческим ресурсам, 1995 г. (англ. Human resources, Canberra Manual) [24], принятое в 1995 г. и действующее до настоящего времени в первой редакции.

Рисунок 1. Руководства входящие в «Семью Фраскати»

В публикации «Национальные системы инноваций в исторической ретроспективе» (1995 г.) [18] К. Фримен опубликовал некоторые данные, полученные в результате работы над Руководством Фраскати и представленные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Расчетные валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки в валовом национальном продукте (GERD/GNP)

за 1934–1983 гг.,% [18 P.9]

|

Страна (территории)

|

1934

|

1967

|

1983

|

1983,

R&D только гражданского назначения |

|

США

|

0,6

|

3,1

|

2,7

|

2,0

|

|

ЕС

(расчетная средневзвешенная по 12 странам ЕС)

|

0,2

|

1,2

|

2,1

|

1,8

|

|

Япония

|

0,1

|

1,0

|

2,7

|

2,7

|

|

СССР

|

0,3

|

3,2

|

3,6

|

1,0

|

К. Фримен отдельно остановился на сравнении показателей Японии и СССР (табл.3).

Таблица 3

Контрасты национальных инновационных систем: 1970-х гг. [18 P.12]

|

Япония

|

СССР

|

|

Высокое соотношение GERD/GNP (2,5%) при низкой доле

военных/космических R&D (менее 2% от R&D)

|

Очень

высокое соотношение GERD/ GNP (около 4%) при чрезвычайно высокой доле

военных/космических R&D (свыше 70% от R&D)

|

|

Высокая

доля в общем объеме R&D предприятий и финансирующих компаний (около 67%)

|

Низкая

доля в общем объеме R&D предприятий и финансирующих компаний (менее 10%)

|

|

Сильная

интеграция R&D, производства, импорта технологий на уровне предприятий

|

Разобщенность

R&D, производства, импорта технологий и слабые институциональные связи

|

|

Сильная

связь потребителя-производителя и взаимозависимость с сетями субконтрагентов

|

Слабые

или несущественные связи между маркетингом, производством и закупками

(материально-техническим снабжением)

|

|

Сильные

стимулы для инноваций на предприятиях как на уровне руководства, так и

трудового коллектива (непосредственных исполнителей)

|

Некоторые

стимулы для инноваций, сделанные в 1960-1970 гг. не компенсировали

существующие антистимулы на предприятиях, как на уровне руководства, так и

трудового коллектива (непосредственных исполнителей)

|

|

Интенсивная

конкуренция на международных рынках

|

Слабая

конкуренция на международных рынках, за исключением гонки вооружений

|

Комментируя в своей работе данные показатели, К. Фримен констатировал [18 P.11-13]:

– по Японии: высокую интенсивность научных исследований и разработок (R&D) и концентрацию R&D в наиболее быстро растущих гражданских отраслях. Интеграция научных исследований и разработок (R&D), производства, импорта технологий на уровне предприятий (фирм) являлась самой сильной стороной японской инновационной системы;

– по СССР: высокие расходы на научные исследования и разработки не приводили к высоким результатам и успеху. Огромные обязательства (потребности) СССР в военной и космической технике сказывались на государственной экономике; существующие социальные, технические и экономические связи советской системы не создавали стимулов для эффективной работы в государственной экономике. Советская система поощряла отдельные научно-исследовательские институты в системе Академии наук для каждой отрасли промышленности отдельно. В основу работы предприятий закладывались количественные производственные задания.

В 2012 г. ОЭСР выпустил Приложение к Руководству Фраскати «Измерение R&D в развивающихся странах» [29], где констатировано, что «основные R&D сосредоточены в Европейском Союзе, США и Японии. Развивающиеся страны, в частности страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) делают определенные шаги в глобальное распределение R&D» [29 P.3].

В настоящее время, на январь 2014 г., ОЭСР выделяет 130 основных индикаторов науки и технологий [30].

Евростат использует два подхода: 1) анкету «Инновационный обзор Европейского Союза» (Community Innovation Survey –CIS); 2) рейтинги инновационного развития: Табло Инновационного Союза (англ.Innovation Union Scoreboard), и региональное инновационное табло (англ. Regional Innovation Scoreboard).

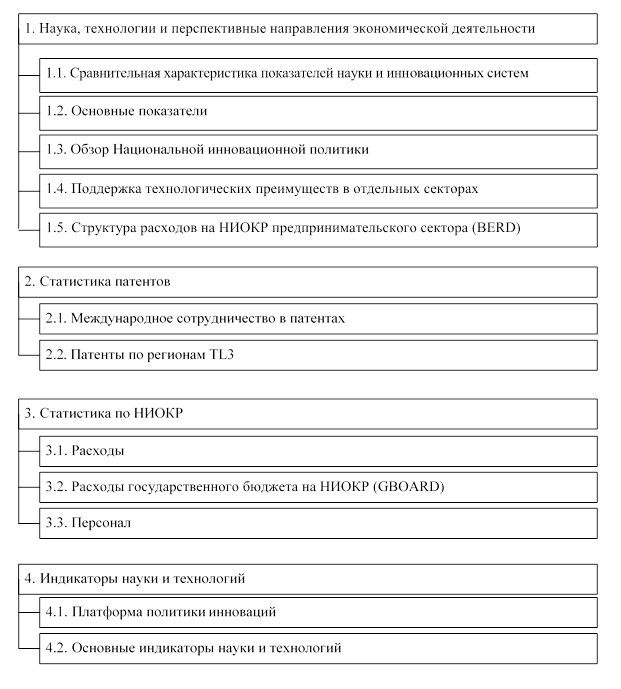

Сайт статистики ОЭСР оперирует более развернутыми показателями по науке, технологиям и патентам, что представлено на рисунке 2.

Всего в статистике ОЭСР по науке, технологиям и патентам выделяют четыре крупных блока:

первый – «Наука, технологии и перспективные направления экономической деятельности», включающий 78 показателей/индикаторов;

второй – «Статистика патентов», включающий 9 показателей / индикаторов;

третий – «Статистика по НИОКР», включающий 17 крупных блоков показателей;

четвертый – «Индикаторы науки и технологий», включающие 949 показателей и индикаторов.

В статистике ОЭСР по науке, технологиям и патентам, раздел 1.1 «Сравнительная характеристика показателей науки и инновационных систем» включает 28 показателей (табл. 4).

Рисунок 2. Основные разделы статистики ОЭСР по науке, технологиям и патентам

Таблица 4

Индикаторы/показатели сравнительной характеристики

науки и инновационных систем ОЭСР в 2014 г.

|

1

|

База науки

| |

|

|

1.1

|

Государственные

расходы на НИОКР (в % от ВВП)

|

|

|

1.2

|

Топ

500 университетов (в % от ВВП)

|

|

|

1.3

|

Публикации

в топ-квартиле журналов (в % от ВВП)

|

|

2

|

|

НИОКР

и инновации в бизнес-секторе

|

|

|

2.1

|

Расходы

на НИОКР предприятий в бизнес-секторе (в % от ВВП)

|

|

|

2.2

|

Топ

500 корпоративных инвесторов в НИОКР (в % от ВВП)

|

|

|

2.3

|

Триадные

патентные семьи (в % от ВВП)

|

|

|

2.4

|

Торговые

марки (в % от ВВП)

|

|

3

|

|

Предпринимательство

|

|

|

3.1

|

Венчурный

капитал (в % от ВВП)

|

|

|

3.2

|

Патентование

фирмы не старее 5 лет (в % от ВВП)

|

|

|

3.3

|

Индекс

легкости ведения бизнеса

|

|

4

|

|

Использование

интернета для инноваций

|

|

|

4.1

|

Абоненты стационарного широкополосного интернета (в % к

численности населения)

|

|

|

4.2

|

Абоненты беспроводного широкополосного интернета (в % к

численности населения)

|

|

|

4.3

|

Сети

(автономные системы) (в % к численности населения)

|

|

|

4.4

|

Индекс

подготовленности электронного правительства

|

|

5

|

|

Потоки

знаний и коммерциализация

|

|

|

5.1

|

Финансируемые промышленностью государственные расходы

на НИОКР (в % от ВВП)

|

|

|

5.2

|

Патенты поданные университетами и государственными

лабораториями (в % от ВВП)

|

|

|

5.3

|

Международное

соавторство (%)

|

|

|

5.4

|

Совместное

международное патентование (в рамках ДПК) (%)

|

|

6

|

|

Человеческие

ресурсы

|

|

|

6.1

|

Взрослое

население с высшим образованием (%)

|

|

|

6.2

|

15

летний топ исполнителей в науке (%)

|

|

|

6.3

|

Доктора

наук в НИОКР

|

|

|

6.4

|

Персонал

НИОКР в общей занятости (%)

|

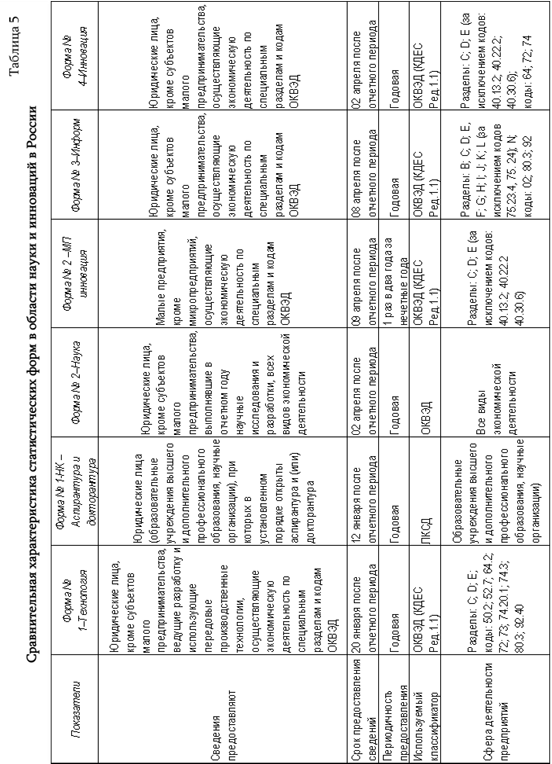

При анализе статистики по инновациям в России в основном выделяют и анализируют две статистические формы :

форма № 2 – МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия»;

форма № 4 – Инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

Изучение зарубежного опыта Евросоюза и ОЭСР, а также статистических форм Росстата, позволило авторам настоящей работы выделить шесть статистических форм Росстата, являющихся источниками информации по науке и инновациям:

форма № 1 – Технология «Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий»;

форма № 1 – НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»;

форма № 2 – Наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»;

форма № 2 – МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия»;

форма № 3 – Информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах»;

форма № 4 – Инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

Сравнительная характеристика статистических форм в области науки и инноваций в России представлена в таблице 5.

По охвату предоставляемых сведений. В основном все формы, прямо или косвенно связанные с наукой и инновациями, предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства. Для малого предпринимательства существует одна форма № 2-МП инновация с уточнением, что микропредприятия и осуществляющие предпринимательскую деятельность физические лица, без образования юридического лица, форму федерального статистического наблюдения N 2-МП инновация не предоставляют. Таким образом, можно констатировать, что российская статистика в настоящее время не охватывает весь круг субъектов научной и инновационной деятельности.

По сроку и периодичности предоставления сведений. Все рассматриваемые в таблице 5 формы предоставляются в Росстат в период первых четырех месяцев: с января по апрель после отчетного периода. За исключением формы № 2-МП инновация данные предоставляются ежегодно. Форма № 2 – МП инновация предоставляется один раз в два года за нечетные года.

Используемый классификатор. Практически все формы базируются на классификаторе видов экономической деятельности ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

ОКВЭД используется в России с 2001 г. (ОКВЭД–2001), основанный на NACE rev.1 (1996 г.), с 2007 г. используется ОКВЭД–2007, основанный на NACE rev.1.1 (2002 г.), с 1 января 2008 г. дополненный классификатором ОК 029–2007 (КДЕС Ред. 1.1).

С 2013 г. осуществляется переход на ОКВЭД вер. 2, базирующийся на NACE rev.2 (2008 г.) [8]. Росстат планирует до января 2015 г. прекратить применение ОКВЭД-1, ОКВЭД-1.1, ОКПД (общероссийского классификатор продукции по видам экономической деятельности), ОКУН (общероссийского классификатора услуг населению) и ОКП (общероссийского классификатора продукции).

В ОКВЭД, в соответствии с международной практикой, не учитываются следующие классификационные признаки: организационно-правовая форма, ведомственная подчиненность, форма собственности хозяйствующих субъектов; различия торговли: внутренняя и внешняя; коммерческими и неприбыльными; рыночными и нерыночными видами деятельности.

По форме № 1-НК – Аспирантура и докторантура используется ЛКСД (локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций). ЛКСД выделяет такие сектора деятельности, как предпринимательский сектор, сектор высшего образования, государственный сектор и сектор некоммерческих организаций.

Сфера деятельности предприятий. ОКВЭД включает 17 основных разделов и 99 подразделов с соответствующими кодами. Согласно представленным данным таблицы 5, наибольший охват секторов предусмотрен по формам: № 2 – Наука и № 3 – Информ. Наименьший по форме № 2 – МП инновация.

Объект наблюдения. Необходимо отметить, что статистика инноваций в России ведется с 1994 г.

Руководство Осло выделяет четыре вида инноваций: процессные, продуктовые, маркетинговые и организационные [6 С.32-38].

Росстат в настоящее время выделяет, помимо четырех вышеперечисленных видов инноваций: экологические, стратегические, управленческие и эстетические.

В Росстате технологические инновации (включающие процессные и продуктовые) стали учитывать ежегодно с 1994 г. в промышленности (добывающая, обрабатывающая промышленность в разрезе крупных и средних предприятий); с 1998 г. инновации стали учитываться по отраслям сферы услуг; с 1999 г. был организован охват малых предприятий. Добавлен учет по инновациям: с 2000 г. – по организационным инновациям, с 2006 г. – по маркетинговым инновациям, с 2009 г. – по экологическим инновациям, с 2011 г. – по научным исследованиям и разработкам.

Наибольший охват наблюдения из рассматриваемых шести форм имеют: форма № 4 – Инновация и форма № 2 – Наука.

Росстатом в 2012 г. утверждена статистическая форма «О создании и использовании передовых производственных технологий» (Форма № 1 – Технология), в которой выделяется семь направлений: проектирование и инжиниринг; производство, обработка и сборка; автоматизированная транспортировка материалов и деталей; аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля; связь и управление; производственная информационная система; интегрированное управление и контроль [7].

Состав высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности, рекомендованный Министерством экономического развития России, приближенный к NACE Rev. 2, утвержден приказом Росстата от 28.02.2013 г. № 81 [3], где высокотехнологичные отрасли отнесены к производственным видам экономической деятельности, а услуги – к наукоемким видам экономической деятельности.

В 2013 г. Статистическим отделом ООН совместно с Экономической комиссией ООН для стран Европы, статистическим органом Евросоюза – Евростатом, Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) был организован международный семинар «Международные статистические классификаторы» [8]. В рамках данного семинара были обозначены проблемы для стран СНГ:

- длительные задержки в обновлениях национальных классификаций, сопоставимых с международными (для большинства стран задержки составляют от 4 до 5 лет);

- отсутствие международных и европейских классификаций на национальном языке и отсутствие практических руководств пользователей;

- ограниченные возможности в обучении персонала современными технологиями и методиками и т.д.

Все это ведет к «потере информации» по странам, разрывам в ретроспективном расчете временных рядов данных, недостаточности ресурсов и планирования и т.д.

Статкомитет СНГ на ближайшую перспективу определил разработку модельных статистических классификаторов, гармонизированных с международными аналогами на 2014–2020 гг. [4], основываясь по приоритетности национальных статистических служб государств-участников СНГ [5]. Среди 46 приоритетных классификаторов на 9 позиции находится Классификатор видов научно-технической деятельности, который планируется к модельной разработке Статкомитетом СНГ в 2020 году как Классификатор видов научно-технической деятельности (на базе NACE-2008 и FOS-2007 (Field of science and technology classification–2007) или более поздних редакций по мере их разработки Евростатом).

Начиная с 2002 г. для России разработка и реализация долгосрочных стратегий социально-экономического развития, направленных на формирование инновационной экономики, стали первостепенной задачей.

Концепцией долгосрочного социально-экономического до 2020 г. на основе инновационного технологического развития предусмотрена структурная диверсификация экономики.

Повышение национальной конкурентоспособности было заявлено в качестве комплексной задачи в базовом докладе к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации (2009 г.) [1].

В 2011 г. была принята Стратегия инновационного развития до 2020 г. [9].

Выводы

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие выводы.

Во-первых, в России отсутствует целостная система показателей национальной инновационной системы. При формировании и развитии национальной инновационной системы необходима система/комплекс показателей, характеризующих ее целостное функционирование с целью: а) оценки текущей ситуации; б) принятия управленческих решений для разрешения проблемных ситуаций и выработки перспективных направлений деятельности.

Во-вторых, существующие показатели науки и инноваций по формам статистической отчетности в России не позволят осуществить на единых методических подходах межгосударственный сравнительный анализ по показателям науки и инновационных систем ОЭСР, поскольку большинство из них не предусмотрены как объект наблюдения, а аккумулируемые на уровне Росстата показатели охватывают ограниченный перечень предприятий.

В-третьих, некоторые из показателей ОЭСР и России по науке и технологиям уже гармонизированы и сопоставимы: сектора НИОКР (предпринимательский, государственных учреждений, высшего образования, частный некоммерческий сектор), виды затрат (текущие и капитальные с соответствующим поэлементным делением), тип НИОКР (фундаментальные, прикладные и экспериментальные/опытные); направления науки и технологий и т.д.

В-четвертых, России при совершенствовании системы статистических показателей по науке и инновациям следует ориентироваться на документы ОЭСР как апробированные временем и практикой многих стран. Работа со Статкомитетом СНГ, несомненно, является положительным результатом, но разработка к 2020 г. Классификатора видов научно-технической деятельности не будет способствовать принятию правильных управленческих решений при развитии национальной инновационной системы России.

Страница обновлена: 09.06.2025 в 08:29:33