Management of material and technical base of enterprises of the military-industrial complex in the conditions of their diversification

Batykovskiy A.M.1![]() , Klochkov V.V.2

, Klochkov V.V.2![]()

1 Московский авиационный институт, Russia

2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 51 | Citations: 8

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 1 (January-March 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=42676102

Cited: 8 by 07.12.2023

Abstract:

In this work the solution of an actual problem of increase of optimality of management of development of material and technical base of the enterprises of military-industrial complex in the conditions of diversification of production is considered. The models describing the process of this control taking into account its specificity are presented. Specific features of activity of the enterprises of the military-industrial complex consist that they satisfy first of all the state requirements that finds the reflection in procedures of regulation of process of development of their material and technical base. The presented methods of management of material and technical base of the enterprises of the military-industrial complex allow to develop probabilistic and time strategy of development of the enterprises of the military-industrial complex in this period. The algorithms of modeling of process of material-technical base development, defined criteria for evaluating the simulation results needed to support decision-making with the aim of identifying the most qualitative and cost-effective approach to diversification of enterprises of the military-industrial complex in modern conditions. Based on the analysis of the General economic regularities of process management of material-technical base of enterprises of the military-industrial complex in terms of their diversification in the changed conditions of the socio-economic development of Russia, using the apparatus of logic and tools of multi-criteria optimization, as well as rigorous mathematical proofs constructed system of scientific ideas, which helped to develop a methodological basis and tools for the optimization of this management. The application of the research results presented in this article in practice contributes to the acceleration of innovative development of enterprises and increase its efficiency.

Keywords: optimization, diversification, enterprises, military-industrial complex, material and technical base, management, tools

JEL-classification: C02, D04, O12, O3

Highlights:

- Объектом исследования в статье является материально-техническая база предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предмет исследования – процесс управления данной базой в условиях их диверсификации. Впервые на основе общих закономерностей теории менеджмента системно исследованы методы и методики рассматриваемого управления. С использованием аппарата логических построений и различных методов исследования проанализированы теоретические положения, полученные российскими и зарубежными учеными при решении ряда вопросов исследуемой задачи. Осуществлены постановки управленческих задач, возникших в современных условиях управления материально-технической базой, определены новые и усовершенствованы ранее применяемые критерии и показатели, характеризующие его эффективность. На основе анализа общих экономических закономерностей рассматриваемого процесса, с использованием разных методов исследования, в первую очередь - экономического анализа и экономико-математического моделирования, разработаны теоретические основы и инструментарий оптимизации управления, на базе которых сформированы рекомендации и предложения по их развитию в настоящее время. Результаты исследования содержат новый взгляд на процесс управления материально-технической базой предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях их диверсификации. Они научно обоснованы и практически реализуемы. Использование данных результатов на практике способствует оптимизации процесса диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Введение

Развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предполагает их коренное технологическое перевооружение и совершенствование материально-технической базы [1–3] (Batkovskiy, Batkovskiy, Bulava, 2012; Avdonin, Batkovskiy, Merzlyakova, 2011; Avdonin, Batkovskiy, 2011). Для этого в России имеются необходимые предпосылки, реализовать которые способна лишь активная научно-техническая и структурная политика государства, а также резкое наращивание расходов на их развитие. Другим путем не только решить, но и решать рассматриваемую проблему нельзя ввиду того, что основная часть продукции, производимой предприятиями ОПК, в силу своей специфики производится по государственному заказу и потребляется государством [4] (Batkovskiy, 2011). При этом, как отмечал Дж. Кейнс, в социальном государстве (а именно таким является Россия) экономическая рентабельность и эффективность не должны выступать в качестве конечных целей экономического развития [5] (Keynes, 2007). Они являются средствами и инструментами для удовлетворения потребностей населения и государства. Данное теоретическое положение имеет прямое отношение к потребностям, которые удовлетворяются продукцией, создаваемой предприятиями ОПК, так как они являются материальной основой социально-экономического развития России и обеспечения ее национальной безопасности [6] (Avdonin, Batkovskiy, Batkovskiy, 2014).

Вместе с тем долгие годы из‑за ошибочной неолиберальной экономической политики в России развивался (при сужении экономической роли государства) в первую очередь финансовый и торговый капитал в ущерб промышленному капиталу, что вело к деиндустриализации экономики страны. Постепенный отказ государства от активного выполнения своей регулирующей функции – это серьезная ошибка проводимой ранее экономической политики, которая способствовала развитию кризисных явлений в экономике. Данные явления, а также изменение экономических условий ввиду санкций и других причин потребовали определения новых направлений развития предприятий ОПК [7] (Tyulin, Chursin, 2017). Важнейшей стратегией их развития в настоящее время является диверсификация производства [8] (Chursin, Afanasyev, 2014). При этом необходимо учитывать научные концепции, согласно которым инновационные новшества вводятся, как правило, когда промышленная конъюнктура находится на низких уровнях, т.е. в условиях кризиса и посткризисного развития экономики. При этом необходимо минимизировать финансовые затраты на реализацию мероприятий по развитию предприятий ОПК, в том числе связанные с их диверсификацией [9] (Batkovskiy, 2011).

Разработка инструментария управления материально-технической базой предприятий ОПК в условиях их диверсификации

Объекты материально-технической

базы подразделяются на активную часть

основных фондов (обычно производственное оборудование) и пассивную часть

основных фондов (прежде всего, здания, сооружения, земельные площади,

занимаемые предприятием). Если загрузка оборудования снижается, то его можно

законсервировать, ликвидировать или оставить в состоянии, готовом к использованию

[10] (Andreychikov, Andreychikova, 2018). Площади, занимаемые предприятием, высвобождаются при ликвидации

оборудования и могут быть реализованы, сданы в аренду, переданы во временное

использование другим предприятиям или оставлены в текущем состоянии.

Проведение указанной модернизации требует больших затрат времени и средств

и поэтому нуждается в оптимизации [11] (Batkovskiy, Klochkov, Fomina, et al., 2015). Для решения данной задачи введем

обозначения: s – средняя площадь, которую занимает в среднем единица

оборудования предприятия; S – общая площадь, занимаемая предприятием; t – время изменения состава и структуры

материально-технической базы предприятия; ![]() –

площади предприятия, которые в период t временно не используются;

–

площади предприятия, которые в период t временно не используются;

![]() – площади предприятия, которые в период

t возращены в использование;

– площади предприятия, которые в период

t возращены в использование;

![]() – площади предприятия, введенные в производство

в период t;

– площади предприятия, введенные в производство

в период t; ![]() – площади предприятия,

которые в период t реализованы; N – общая численность единиц оборудования предприятия; v – единицы изделий, которые

создаются за период t на предприятии;

– площади предприятия,

которые в период t реализованы; N – общая численность единиц оборудования предприятия; v – единицы изделий, которые

создаются за период t на предприятии; ![]() – число единиц

оборудования предприятия, которое законсервировано в период t;

– число единиц

оборудования предприятия, которое законсервировано в период t; ![]() –

число единиц оборудования предприятия, которое снято в период t с консервации;

–

число единиц оборудования предприятия, которое снято в период t с консервации; ![]() – количество единиц нового

оборудования, введенного в строй в период t;

– количество единиц нового

оборудования, введенного в строй в период t; ![]() –

число единиц оборудования предприятия, которое в ликвидировано в период

t; zгот – удельные затраты, которые

необходимы для содержания единицы оборудования, готового к эксплуатации

(удельные); zконс – удельные затраты, которые

необходимы для содержания единицы законсервированного оборудования

(удельные); rгот – удельные затраты,

необходимые для содержания единицы готовых к размещению оборудования

площадей; rврем – удельные затраты,

необходимые для содержания единицы временно переданных площадей;

–

число единиц оборудования предприятия, которое в ликвидировано в период

t; zгот – удельные затраты, которые

необходимы для содержания единицы оборудования, готового к эксплуатации

(удельные); zконс – удельные затраты, которые

необходимы для содержания единицы законсервированного оборудования

(удельные); rгот – удельные затраты,

необходимые для содержания единицы готовых к размещению оборудования

площадей; rврем – удельные затраты,

необходимые для содержания единицы временно переданных площадей; ![]() – затраты на консервацию

единицы оборудования;

– затраты на консервацию

единицы оборудования; ![]() – затраты на расконсервацию

единицы оборудования;

– затраты на расконсервацию

единицы оборудования; ![]() – затраты, связанные с вводом

в эксплуатацию новой единицы оборудования;

– затраты, связанные с вводом

в эксплуатацию новой единицы оборудования; ![]() –

затраты, связанные с вводом в эксплуатацию единицы площадей во временное

непроизводственное использование;

–

затраты, связанные с вводом в эксплуатацию единицы площадей во временное

непроизводственное использование; ![]() – затраты,

связанные с вводом в эксплуатацию единицы площадей в производственное

использование;

– затраты,

связанные с вводом в эксплуатацию единицы площадей в производственное

использование; ![]() – затраты, связанные с приобретением

или строительством единицы площадей;

– затраты, связанные с приобретением

или строительством единицы площадей; ![]() –

ликвидационная стоимость единицы оборудования;

–

ликвидационная стоимость единицы оборудования; ![]() –

стоимость реализации единицы площадей. Тогда:

–

стоимость реализации единицы площадей. Тогда:

![]() , (1)

, (1)

![]() , (2)

, (2)

![]() , (3)

, (3)

![]() , (4)

, (4)

![]() , (5)

, (5)

![]() . (6)

. (6)

Используя зависимости (1)–(6), можно определить текущие затраты, связанные с содержанием материально-технической базы предприятия ОПК:

![]() . (7)

. (7)

Единовременные затраты, связанные с изменением состава и структуры материально-технической базы предприятия ОПК в период t, можно определить с использованием следующей зависимости:

![]()

![]() . (8)

. (8)

Суммируя единовременные и текущие затраты, связанные с содержанием материально-технической базы предприятия ОПК, можно определить суммарные постоянные издержки [12] (Panov, 2018). Их минимизация сама по себе не является критерием процесса модернизации этой базы в условиях диверсификации военного производства. Следует руководствоваться более общими критериями (например, прибылью предприятия или, что корректнее, дисконтированной суммой чистых доходов за период планирования (теоретически она и является оценкой стоимости фирмы, которую считают наиболее корректным критерием многие специалисты в сфере финансового менеджмента) [13] (Batkovskiy, 2011)). Предположим, что предприятие продает свою продукцию по цене p за единицу (возможно, меняющейся со временем), а средние переменные издержки равны c. Тогда, если известны будущие сценарии изменения спроса и цены продукции p(t) и d(t), t =1,2,…T, где T – горизонт планирования, разность выручки и переменных издержек предприятия за плановый период может быть оценена следующим образом:

![]() . (9)

. (9)

При этом выпуск удовлетворяет ограничению по мощности и спросу:

![]() . (10)

. (10)

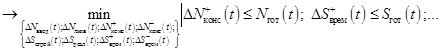

Мощность, в свою очередь, определяется количеством оборудования, готового к использованию в данном периоде [14] (Nesterov, Yudin, Grosheva, 2017). В общем случае задача оптимизации управления развитием материально-технической базы предприятия ОПК может быть представлена в следующем виде:

![]()

(11)

(11)

Поскольку речь идет о протяженных процессах, в течение которых стоимость денег может существенно меняться, более корректно рассматривать не номинальную прибыль за период планирования, а дисконтированную сумму денежных потоков, т.е. чистую текущую стоимость (NPV) [15] (Vlasov, Panov, Chursin, 2017).

Очевидно, что выбор стратегии управления материально-технической базой предприятий ОПК в условиях диверсификации имеет смысл только среди допустимых траекторий развития, обеспечивающих реализуемость производственной программы и удовлетворяющих некоторым другим естественным требованиям [16] (Dorokhin, Lukyanov, Soloviev, et al., 2017). Прежде всего, если предстоящие изменения объемов выпуска продукции предсказуемы, заведомо нерационально вводить в строй, расконсервировать оборудование, приобретать или возвращать площади в производственный оборот и т.п. до того, как в этом возникает непосредственная необходимость. Разумеется, при этом должны учитываться соответствующие лаги: так, площади должны быть подготовлены к размещению оборудования по меньшей мере за время, позволяющее ввести его в строй после приобретения или расконсервировать. Аналогично, нерационально, прекратив использование оборудования, оставлять его в готовом состоянии и лишь спустя какое-то время консервировать, ликвидировать и т.п. (то же самое касается и производственных площадей). В то же время далеко не всегда целесообразно вообще консервировать или ликвидировать простаивающие мощности. Но уж если это признано целесообразным, следует осуществлять такие изменения сразу после изменения загрузки (происшедшего или ожидаемого) [17] (Batkovskiy, Trofimets, Trofimets, 2014). Реализация таких оптимальных правил определяет требования к системе управления производственными мощностями, их мониторингу. Необходимо в реальном масштабе времени, по мере появления прогнозов изменения загрузки, планировать изменения состава и структуры основных фондов.

Отметим, что

радикальные изменения (ликвидация оборудования, реализация производственных

площадей) более эффективны в стабильной обстановке, а более гибкие

стратегии (консервация оборудования, временный вывод площадей из производственного

оборота) позволяют быстрее и с меньшими потерями адаптироваться к изменениям

загрузки производства. Поэтому целесообразно найти минимальную продолжительность

простоя производства, при которой будет целесообразно: консервировать

оборудование; ликвидировать оборудование; выводить площади предприятия ОПК из оборота;

реализовывать площади. Эти стратегии поведения предприятий в условиях

диверсификации военного производства перечислены в порядке возрастания

единовременных затрат и уменьшения текущих затрат на содержание материально-технической

базы. Рассмотрим соответствующие затраты и доходы для каждой

стратегии. Обозначим длительность периода простоя данной единицы мощностей ![]() . Тогда за этот период

предприятие ОПК понесет следующие потери:

. Тогда за этот период

предприятие ОПК понесет следующие потери:

– при отсутствии изменений режима использования оборудования и площадей:

![]() ; (12)

; (12)

– при консервации оборудования и последующей расконсервации (без изменения режима использования площадей):

![]()

![]() . (13)

. (13)

Последнее слагаемое данной зависимости отражает следующее предположение: во время консервации и расконсервации оборудование занимает те же площади и требует тех же затрат на содержание, что и готовое к применению):

– в случае ликвидации оборудования и временного вывода площадей из производственного оборота (с последующим восстановлением мощностей):

![]()

![]() ; (14)

; (14)

– в случае ликвидации оборудования и реализации высвобождающихся площадей (с последующим восстановлением мощностей):

![]() . (15)

. (15)

Помимо рассмотренных возможны и более сложные комбинации стратегий: например, консервация оборудования с уплотнением его размещения, позволяющим временно перевести площади в иной режим использования с последующим восстановлением мощностей и др. Соответствующие таким стратегиям затраты можно оценить по аналогии с приведенными выше выражениями. Сопоставляя полученные выражения для затрат и потерь за период простоя, можно найти минимальные пороги длительности простоя производственных мощностей, при которых те или иные стратегии становятся выгодными. Например, минимальная длительность простоя, при которой целесообразна консервация оборудования (без изменения режима использования площадей), определяется из следующего условия:

![]()

![]() .

(16)

.

(16)

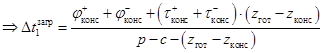

Аналогично можно оценить минимальные длительности простоя, при которых становятся более выгодными сначала временный вывод площадей из производственного оборота, а затем и реализация высвобождаемых площадей:

![]()

![]() (17)

(17)

. (18)

. (18)

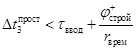

Последнюю величину можно приближенно оценить сверху:

. (19)

. (19)

Необходимо

оценить и минимальные длительности периодов загрузки мощностей, при которых

целесообразно: расконсервировать оборудование; приобретать и вводить в строй

новое оборудование; возвращать в производственный оборот площади, временно

выведенные под иное применение; приобретать площади, строить здания и сооружения.

Предполагается, что по окончании соответствующего периода будут

произведены обратные изменения. Обозначим длительность периода загрузки данной

единицы мощностей ![]() . Тогда за этот

период (а также за время подготовки к восстановлению производства и за время

его свертывания) предприятие понесет следующие затраты и получит следующие

доходы (в расчете на единицу оборудования):

. Тогда за этот

период (а также за время подготовки к восстановлению производства и за время

его свертывания) предприятие понесет следующие затраты и получит следующие

доходы (в расчете на единицу оборудования):

– в случае отсутствия изменений режима использования оборудования и площадей (если изначально оборудование находилось на консервации, а площади не выводились из производственного оборота):

![]() , (20)

, (20)

– в случае расконсервации оборудования и последующей консервации (без изменения режима использования площадей):

![]()

![]() . (21)

. (21)

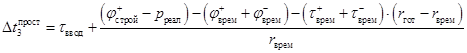

Тогда, например, минимальная длительность периода загрузки данной единицы мощностей, при которой целесообразна расконсервация, определяется следующим образом:

![]()

.

(22)

.

(22)

Минимальные продолжительности периодов загрузки оборудования зависят (обратно пропорциональным образом) от маржинальной прибыли, т.е. разности цены и удельных переменных затрат. Минимально необходимые (для консервации и расконсервации оборудования) периоды простоя и загрузки производства связаны следующим соотношением:

![]() . (23)

. (23)

Затраты на содержание мощностей существенно ниже, чем прямые затраты производства. Поэтому можно полагать, что выражение в числителе получившейся дроби (оно же – вычитаемое в знаменателе) существенно ниже маржинальной прибыли, и данная дробь много меньше единицы. Следовательно, минимально необходимый для расконсервации период возобновления загрузки производства, как правило, короче периода простоя, минимально необходимого для того, чтобы стала целесообразной консервация оборудования.

Заключение

Диверсификация деятельности предприятий ОПК позволяет им одновременно развивать многие, не связанные друг с другом виды производства, расширять ассортимент производимых товаров и организовывать производство высокотехнологичной продукции. Разработка системного подхода к управлению предприятиями ОПК в условиях их диверсификации предопределяет необходимость использования при решении данной задачи комплекса специализированных методов: статистических; логико-экономических; эвристических; экономико-математических; факторного анализа, системного анализа и др. Указанные методы реализованы в методике управления материально-технической базой предприятий ОПК в условиях диверсификации военного производства и методике разработки стратегии управления материально-технической базой предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях диверсификации.

References:

Avdonin B.N., Batkovskiy A.M. (2011). Ekonomicheskie strategii razvitiya predpriyatiy radioelektronnoy promyshlennosti v postkrizisnyy period [Economic development strategy of enterprises of electronic industry in post-crisis period] M.: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).

Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A. (2014). Анализ нормативно-правовой базы регулирования рекламного рынка в России Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. (2). 147-150.

Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Merzlyakova A.P. (2011). Optimizatsiya programm innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy radiopromyshlennosti [Optimization of programs for innovative development of enterprises in radioindustry]. Radiopromyshlennost. (3). 20-31. (in Russian).

Batkovskiy A.M. (2011). Metodologicheskie osnovy formirovaniya programm innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy radioelektronnoy promyshlennosti [Methodological foundations of the formation programs of innovative development of enterprises of electronic industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (2(2)). 38-54. (in Russian).

Batkovskiy A.M. (2011). Metodologicheskie problemy sovershenstvovaniya analiza finansovoy ustoychivosti predpriyatiya radioelektronnoy promyshlennosti [Methodological problems of improving the analysis of financial stability of electronic industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (1(1)). 30-44. (in Russian).

Batkovskiy A.M. (2011). Modelirovanie innovatsionnogo razvitiya vysokotekhnologichnyh predpriyatiy radioelektronnoy promyshlennosti [Modeling the innovative development of high-tech enterprises of radio-electronic industry]. Russian Journal of Innovation Economics. (3(3)). 36-46. (in Russian).

Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A., Bulava I.V. (2012). Analiz dinamiki i effektivnosti integratsii proizvodstva vooruzheniy i voennoy tekhniki [The analysis of the dynamics and efficiency of integrating the production of weapons and military equipment]. Economic analysis: theory and practice. (1(256)). 2-11. (in Russian).

Batkovskiy A.M., Klochkov V.V., Fomina A.V., Cherner N.V. (2015). Upravlenie proizvodstvennym potentsialom oboronno-promyshlennogo kompleksa [Management production potential military-industrialcomplex]. Voprosy radioelektroniki. (5). 222-246. (in Russian).

Batkovskiy A.M., Trofimets V.Ya., Trofimets E.N. (2014). Otsenka finansovo-ekonomicheskogo sostoyaniya predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa [The assessment of the financial and economic condition enterprises of the military-industrial complex]. Voprosy radioelektroniki. 2 (1). 140-150. (in Russian).

Chursin A.A., Afanasev M.V. (2014). Reformirovanie i razvitie raketno-kosmicheskoy promyshlennosti Rossii (metody, kontseptsii i modeli) [Reform and development of rocket-space industry of Russia (methods, concepts and models)] M.: Izdatelskiy dom SPEKTR. (in Russian).

Dorokhin V.N., Lukyanov I.V., Solovev A.A., Pokrovskiy D.G. (2017). Diversifikatsiya oboronno-promyshlennogo kompleksa [Diversification of the military-industrial complex] Omsk: Sibirskoe otdelenie AVN. (in Russian).

Keyns Dzh.M. (2007). Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [The general theory of employment, interest and money] M.: EKSMO. (in Russian).

Nesterov E.A., Yudin A.V., Grosheva P.Yu. (2017). Adaptivnaya ekonomiko-matematicheskaya model opredeleniya zagruzki proizvodstvennyh moshchnostey innovatsionnogo proizvodstva promyshlennyh korporatsiy [Adaptive mathematical model to determine the capacity for innovative manufacturing in industrial corporations]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9-3(86)). 880-885. (in Russian).

Panov D.V. (2018). Osnovy ustoychivogo nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya raketno-kosmicheskoy promyshlennosti [The basis of sustainable scientific and technological development of aerospace industry] M.: Nauchnaya biblioteka. (in Russian).

Tyulin A.E., Chursin A.A. (2017). Osnovy upravleniya innovatsionnymi protsessami v naukoemkikh otraslyakh promyshlennosti (praktika) [Fundamentals of management of innovation processes in knowledge-intensive industries (practice)] M.: Ekonomika. (in Russian).

Vlasov Yu.V., Panov D.V., Chursin A.A. (2017). Osnovy ustoychivogo innovatsionnogo razvitiya naukoemkogo sektora ekonomiki [The basis of sustainable innovative development of the knowledge-based economy] M.: Ekonomika. (in Russian).

Страница обновлена: 03.06.2025 в 07:42:15

Russia

Russia