Households with children in Kazakhstan: the model of reproduction and the dynamics of income

Temirbaeva D.M.1, Legostaeva A.A.2

1 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Kazakhstan

2 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Kazakhstan

Download PDF | Downloads: 22 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Central Asia Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 4, Number 4 (October-December 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44668217

Cited: 2 by 05.09.2022

Abstract:

The article examines the indicators of household income in the context of the transformation of the family model in Kazakhstan in the direction of large numbers of children. The structure of income in the quintile groups of the population and the dynamics of the share of children in the first quintile group, which in the absence of an official indicator of child poverty can be an indicator for assessing the number of children living in low-income families, are estimated. The estimation of income differentiation within the group of households with children is carried out: the parameters of the distribution series by the indicator of income used for consumption; the ratio of income used for consumption to the subsistence minimum. The homogeneity and asymmetry of the distribution series are estimated. To identify common and special characteristics, a comparison of the distribution series with similar characteristics of the distribution series for all households was carried out. The most significant substantive result is an increase in income inequality between low-income households (1-2 children) and large households (3 or more children), while maintaining a high proportion of children in the first quintile.

Keywords: households with children, income, quintile groups, characteristics of a number of distribution, purchasing power of the population

JEL-classification: J13, D63, D12

Введение

Современное общество считает семью одним из основных институтов для формирования человеческого потенциала страны. Именно факторы, действующие на стороне семьи, в значительной степени определяют для индивида возможности реализации его генетических задатков и накопленного в период взросления человеческого капитала.

Г. Беккер, один из основоположников теории человеческого капитала, доказал наличие прямой связи между стоимостью человеческого капитала и благосостоянием домохозяйства, важнейшей прокси которого является уровень его доходов [1] (Bekker, 1993).

Исследования человеческого капитала в современной экономической науке оперируют понятием домохозяйства как базовой экономической единицей с ее характеристиками доходов, расходов и потребления [2] (Iontsev, 2007).

Можно отметить, что понимание домохозяйства как группы людей, проживающих совместно и частично или полностью объединяющих свои доходы и расходы, лучше соответствует эмпирической картине общества и обеспечивает более эффективные практики поддержки группы со стороны государства [3](Pritvorova, Bektleeva, 2012).

Казахстану удалось преодолеть негативные тенденции трансформационного периода, выразившиеся в снижении рождаемости, особенно в городских домохозяйствах по сравнению с похожими регионами [26, 27] (Parpieva, 2018; Ulitskaya, Shaposhnikov, 2018). За последние десять лет значительный структурный сдвиг в структуре домохозяйств с детьми зафиксирован в пользу многодетной семьи с тремя и более детьми.

В то же время многодетные семьи существенно отличаются от малодетных (1–2 ребенка) более низкими доходами и покупательной способностью, что, несомненно, сказывается на их возможностях формирования человеческого капитала.

В связи с этим оценка динамики и структуры доходов многодетных домохозяйств является актуальной задачей, в том числе для государственного регулирования.

Обзор последних исследований

Вопросы семейной политики рассматриваются как комплекс мер в системе социальной политики государства. На постсоветском пространстве сформирован значительный массив исследований такими авторами как Р. Колосова [4] (Kolosova, 2016), Н. Зверева [5] (Elizarov, Zvereva, 1997), В. Елизаров [6] (Elizarov, Dzhanaeva, Sinitsa, Potanina, 2018), В. Сидоров [7] (Sidorov, 2015), И. Пивоварова [8] (Pivovarova, Artyukhov, 2011), В. Грибовский [9] (Gribovskiy, 2019), Н. Ю. Жаркова [25] (Zharkova, 2018) и другими. Меры семейной политики рассматриваются в контексте формирования человеческого капитала такими авторами, как О. Синявская [10] (Sinyavskaya, 2011), О. Потапова [11] (Rothman, 2007), Х. Хаджалова [12] (Halpern, 2000). Эти и многие другие авторы говорят о значимом влиянии уровня доходов домохозяйства на человеческий капитал детей.

Интересные результаты исследований о зависимости человеческого капитала детей от доходов семьи представлены в трудах многих иностранных авторов, таких, как Л. Хардинг [13](Arriaga, Fenson, Cronan, Pethick, 1998), Р. Халперн [14] (Ridge, 2007), Р.Арриага, Л. Фенсон [15] (Ferguson, Bovaird, Mueller, 2007), Т. Ридге [16] (Rothman, 2007), H. Ferguson, S. Bovaird, M. Mueller [17] (Cahn, Carbone, DeRose, Wilcox, 2018), L. Rothman [18] (Pritvorova, Bektleeva, 2014), Н. Кан, Дж. Карбон, Л. Де Роуз, В. Уилкокс [19] (Kaydarova, 2011).

Результаты этих исследований подтверждают, что формирование человеческого капитала детей в низкодоходных семьях протекает с затруднениями, характеризуется более низкими темпами по сравнению с семьями с более высокими доходами. Таким образом, актуальной темой в мировой экономической литературе остаются проблемы формирования социально-приемлемых доходов семьи в связи с их влиянием на развитие человеческого потенциала детей.

Целью статьи является оценка уровня и динамики доходов домохозяйств с детьми для разработки рекомендаций по совершенствованию политики их поддержки.

Методологией исследования уровня доходов домохозяйств с детьми стали экономико-статистические методы оценки неравенства доходов домохозяйств с детьми на основе сопоставления характеристик рядов распределения, квинтильных групп. Применялся также сравнительный анализ параметров ряда распределения группы «все домохозяйства» и «домохозяйства с детьми». Для оценки структуры детей, проживающих в домохозяйствах разных типов, нами составлена модель, согласно которой количество детей в домохозяйствах соответствующего типа рассчитано как произведение удельного веса домохозяйств в совокупности на количество детей в одном домохозяйстве указанного типа.

Результаты исследования

Исследование уровня, динамики и неравенства доходов в секторе домохозяйств с детьми было проведено по следующим аналитическим срезам:

1) численность детей в семье;

2) квинтильные группы населения: структура доходов, доля детей в группах по расходам, использованным на потребление;

3) дифференциация доходов внутри группы домохозяйств с детьми: параметры ряда распределения, соотношение доходов, использованных на потребление с прожиточным минимумом;

4) сравнительный анализ доходов домохозяйств с детьми с группой «все домохозяйства».

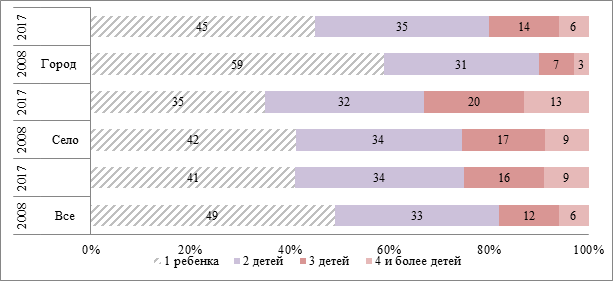

За период 2008–2017 годы модель семьи в Казахстане заметно трансформировалась в направлении многодетности (рис. 1).

Этот вектор изменений наблюдается как по всей совокупности, так и в разрезе город/село.

Если в целом по стране в 2008 году 49 % домохозяйств, то есть практически половина, растили одного ребенка, то в 2017 их доля уменьшилась до 41 % в пользу всех остальных групп. Причем более значимым оказался структурный сдвиг у домохозяйств с тремя детьми (4 %) и с четырьмя детьми (3 %).

Структурные изменения в направлении многодетности продолжаются у сельского населения: на 3 % выросла доля семей с тремя детьми и на 4 % с четырьмя детьми.

Рисунок 1. Структура домохозяйств с детьми по количеству детей, % (составлено по источнику: http://stat.gov.kz/)

Самый заметный сдвиг модели воспроизводства произошел у городских домохозяйств. Структурная доля семей с тремя и четырьмя детьми в 2017 году увеличилась вдвое по сравнению с 2008 годом. Доля семей с тремя детьми увеличилась с 7 % до 14 %, а с четырьмя детьми увеличилась с 3 % до 6 %. На 4 % увеличилась доля домохозяйств с двумя детьми. Это привело к сокращению доли однодетных семей на 14 %. Городская модель воспроизводства за десять лет претерпела самые существенные изменения в направлении многодетности.

Нами составлена модель, согласно которой количество детей в домохозяйствах соответствующего типа рассчитано как произведение удельного веса домохозяйств в совокупности (рис. 1) на количество детей в одном домохозяйстве указанного типа. Согласно данной модели расчетов, число детей, проживающих в домохозяйствах, представлено в графах 3–8 (табл. 1).

В графах 9–14 нами представлен расчет структуры детей по домохозяйствам происхождения, согласно которой в 2017 году 46 % детей проживают в многодетных домохозяйствах. Причем доля детей из многодетных домохозяйств выросла на 10 % по сравнению с 2008 годом.

Таблица 1

Структура детей, проживающих в домохозяйствах соответствующих типов

|

Тип

д/х

|

Число детей

|

Количество детей в домохозяйствах, человек

|

Структура детей в домохозяйствах, %

| ||||||||||

|

2008

|

2017

|

2008

|

2017

|

2008

|

2017

|

2008

|

2017

|

2008

|

2017

|

2008

|

2017

| ||

|

Все

|

Село

|

Город

|

Все

|

Село

|

Город

| ||||||||

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

|

1

ребенок

|

1

|

49

|

41

|

42

|

35

|

59

|

45

|

27

|

20

|

20

|

16

|

38

|

24

|

|

2

детей

|

2

|

66

|

68

|

68

|

64

|

62

|

70

|

36

|

34

|

33

|

29

|

39

|

37

|

|

3

детей

|

3

|

36

|

48

|

51

|

60

|

21

|

42

|

20

|

24

|

25

|

27

|

13

|

22

|

|

4

и более детей

|

5*

|

30

|

45

|

45

|

65

|

15

|

30

|

17

|

22

|

22

|

29

|

10

|

16

|

|

Доля детей в многодетных домохозяйствах с 3

и более детьми

|

36

|

46

|

47

|

56

|

23

|

39

| |||||||

|

*Среднее

число детей в семье задано эмпирически

**Составлено по источнику http://stat.gov.kz/ | |||||||||||||

При этом в сельской местности 56 % детей происходят из многодетных домохозяйств.

Городская модель воспроизводства претерпела, как нами указывалось выше, наиболее радикальные изменения. Доля детей из многодетных домохозяйств увеличилась на 16 % и составляет почти 40 %.

Квинтильные группы домохозяйств с детьми: структурные сдвиги в доходах, доля детей в первой квинтильной группе. За период в 10 лет структура денежных доходов на 1 члена домохозяйства у 20 % наименее обеспеченных домохозяйств с детьми претерпела кардинальные изменения. Доля трудовых доходов выросла на 25,1 %, а доля социальных трансфертов выросла на 4,8 %. При этом доля доходов от продажи сельскохозяйственной продукции сократилась на 28,5 %, а доля прочих денежных поступлений на 1,4 %. (табл. 2)

Таблица 2

Структура доходов на одного члена домохозяйства первого и пятого квинтилей у домохозяйств с детьми до 16 лет, 2017–2008 г.

|

Элементы дохода населения

|

1 квинтиль

|

5 квинтиль

|

1 квинтиль

|

5 квинтиль

|

1 квинтиль

|

5 квинтиль

|

|

2017

|

2008

|

Структурный сдвиг 2017/2011

| ||||

|

Доходы от трудовой деятельности

|

75,9

|

84,2

|

50,8

|

83,1

|

25,1

|

1,1

|

|

Доходы от продажи с/х продукции

|

2,4

|

1,9

|

30,8

|

2,1

|

-28,5

|

-0,2

|

|

Социальные трансферты

|

18,1

|

8,3

|

13,4

|

5,7

|

4,8

|

2,6

|

|

Прочие денежные поступления

|

3,5

|

5,6

|

5,0

|

9,1

|

-1,4

|

-3,5

|

|

*Составлено по источнику

http://stat.gov.kz/

| ||||||

По сравнению со столь радикальными изменениями структура доходов 20 % наиболее обеспеченных домохозяйств с детьми почти не изменилась. Доля социальных трансфертов в этой группе тоже увеличилась, но структурно это составило меньшую величину в 2,6 %.

Несмотря на некоторые позитивные тенденции, которые в том числе являются результатом социальной политики государства, нами выявлена тенденция повышения уровня концентрации детей в первом квинтиле, то есть наименее обеспеченной группе домохозяйств.

Отсутствие в казахстанской статистике официального показателя детской бедности не позволяет провести анализ его динамики за рассматриваемый период. Нами для этой цели задействован исчисляемый отечественной статистикой показатель распределения населения по возрасту в первой квинтильной группе, как это ранее делали казахстанские исследователи Т. Притворова и Д. Бектлеева [20].

Концентрация детей до 14 лет в первой квинтильной группе последовательно нарастала: в 2008 году в этой группе было 35,4 % детей, в 2012 году – 36,8 %, в 2017 – 39,2 %. Можно сказать, что если в 2008 году в первой квинтильной группе уже каждый третий был ребенок до 14 лет, то в 2017 году представительность детей увеличилась и приближается к 40 %.

Таким образом, наряду с позитивной тенденцией увеличения доли трудовых доходов и социальных трансфертов у низкодоходной группы населения в этой группе концентрируется все большее детей от 0 до 14 лет. Это позволяет нам сделать вывод об отставании абсолютного и относительного роста доходов домохозяйств с детьми, особенно домохозяйств с тремя и более детьми, что будет нами подробно исследовано далее.

Доходы внутри группы домохозяйств с детьми. Внутри группы домохозяйств с детьми существует явная дифференциация по уровню среднедушевых доходов, использованных на потребление.

Кривые распределения для малодетных домохозяйств сдвинуты вправо, что характеризует их уровень потребления как более высокий по сравнению со всей группой в целом. Кривые распределения для многодетных домохозяйств сдвинуты влево, что свидетельствует о более низком уровне потребления для одного члена домохозяйства. Кривая для всех домохозяйств с детьми сдвинута вправо, так как эти домохозяйства численно доминируют в совокупности.

Базовые параметры ряда распределения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Базовые параметры генеральной совокупности домохозяйств с детьми до 16 лет по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц в 2017 г., тыс. тенге

|

Тип домаш-них

хозяйств

|

Мода

|

Медиана

|

Среднее арифметическое

| |||

|

Абсолютная величина

|

Отклонение от значения

для группы

«Все д/х с детьми» |

Абсолютная величина

|

Отклонение от значения

для группы

«Все д/х с детьми» |

Абсолютная величина

|

Отклонение от значения

для группы

«Все д/х с детьми» | |

|

Все д/х с детьми

|

45,52

|

0

|

37,02

|

0,00

|

21,23

|

0,00

|

|

С 1 ребенком

|

43,52

|

0,6

|

42,36

|

5,35

|

26,60

|

5,37

|

|

С 2 детьми

|

44,12

|

0,172

|

37,11

|

0,09

|

21,06

|

-0,17

|

|

С 3 детьми

|

43,69

|

-15,16

|

32,02

|

-5,00

|

17,90

|

-3,34

|

|

С 4 и более детьми

|

28,36

|

-17,906

|

27,98

|

-9,03

|

16,43

|

-4,80

|

|

*Составлено по источнику

http://stat.gov.kz/

| ||||||

Все расчетные характеристики ряда распределения для домохозяйств с тремя, четырьмя и более детьми демонстрируют отрицательное отклонение от групповых показателей. Так, если в среднем по группе значение медианного дохода составило 37,02 тысяч тенге, то для домохозяйств с тремя детьми медиана равна 32,02 тысяч тенге, а для домохозяйств с четырьмя и более детьми 27,98 тысяч тенге.

Сравнение кривых распределения с аналогичными кривыми 2008 года позволяет сделать вывод об улучшении параметров для домохозяйств с двумя детьми. Мода и медиана для этой подгруппы характеризуются большими значениями, чем для всей группы домохозяйств. В 2008 году только домохозяйства с одним ребенком имели лучшие параметры генерального распределения по сравнению с общегрупповыми [21] (Yakovleva, Shamanina, Vasilev, 2017).

На основе расчетных значений параметров распределения можно определить значения коэффициента вариации и асимметрии.

Таблица 4

Оценка степени однородности и симметричности распределения

|

|

Все д/х с детьми

|

Д/х с одним ребенком

|

Д/х с двумя детьми

|

Д/х с тремя детьми

|

Д\х с четырьмя и более

детьми

|

|

Коэффициента вариации, %

|

45,1

|

39,24

|

43,28

|

41,8

|

35,01

|

|

Коэффициент асимметрии

|

0,47

|

0,27

|

0,29

|

0,36

|

0,52

|

|

*Составлено по источнику

http://stat.gov.kz/

| |||||

Коэффициент вариации определяется как отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и характеризует однородность или неоднородность совокупности (формула 1).

![]() =V, (1)

=V, (1)

где ![]() – среднее квадратическое

отклонение ряда распределения; хср – среднее арифметическое [22] (Malaeva, 2009).

– среднее квадратическое

отклонение ряда распределения; хср – среднее арифметическое [22] (Malaeva, 2009).

Согласно значениям полученных коэффициентов вариации все группы домохозяйств с детьми можно считать неоднородными, так как верхний предел величины коэффициента, при котором совокупность признается однородной, составляет 33 %. Ближе других приближается к порогу однородности группа с 4 и более детьми, т. к. коэффициент для этой группы 35,1 %.

Показатель асимметрии определяется по формуле 2:

As=(xср-Mo)/ ![]() , где (2)

, где (2)

где ![]() – среднее квадратическое отклонение ряда

распределения; хср – среднее арифметическое; Mo – мода.

– среднее квадратическое отклонение ряда

распределения; хср – среднее арифметическое; Mo – мода.

Что касается коэффициента асимметрии, то согласно статистическим канонам, при значении выше 0,5 (независимо от знака) она считается значительной, а меньше 0,25 незначительной. Согласно этому критерию, для распределения домохозяйств с одним ребенком значение коэффициента асимметрии наиболее близко к норме и составляет 0,27. Самая значительная асимметрия характерна для домохозяйств с четырьмя и более детьми и для всех домохозяйств с детьми.

Характеризуя разные совокупности домохозяйств с детьми, можно сделать следующие выводы:

1. Домохозяйства с тремя и четырьмя детьми характеризуются правосторонним сдвигом распределения по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление, относительно распределения, представляющего группу домохозяйств с детьми в целом. Оба типа домохозяйств отличаются неоднородностью, но коэффициент вариации для домохозяйств с четырьмя детьми ближе к границе однородности, т. е. совокупность почти однородна. При этом группа имеет более выраженную асимметрию. Фактически это означает, что большую часть группы составляют однородные малообеспеченные домохозяйства, распределение которых по уровню дохода использованного на потребление, имеет значительную правостороннюю асимметрию.

2. Домохозяйства с одним ребенком и двумя детьми характеризуются левосторонним сдвигом, как и вся группа домохозяйств с детьми. Эти группы имеют более высокий уровень доходов, использованных на потребление, в целом по группам по сравнению с распределением, представляющим группу домохозяйств в целом. Домохозяйства с одним ребенком и двумя детьми имеют значение коэффициента асимметрии 0,27 и 0,29 соответственно, что означает, что распределение близко к нормальному статистическому распределению. При этом коэффициент вариации высокий, что говорит о неоднородности этой группы по доходам.

Соотношение между величиной прожиточного минимума и основными показателями доходов, использованных на потребление, как правило, используется для оценки реальной покупательной способности населения [23].

Нельзя не отметить, что в данном случае величина прожиточного минимума является мерой, представляющей минимальную потребительскую корзину, в нашем случае для физиологического выживания человека [24].

Величина прожиточного минимума в настоящее время определяется по весьма спорной методике, в которой рассчитывается продовольственная корзина из 48 продуктов и приравнивается к 50 %. Остальная часть потребительских расходов определяется как другие 50 %, несмотря на то, что даже у первой квинтильной группы эта величина составляет 55 %.

В то же время для измерения дифференциации между покупательной способностью внутригрупповых доходов эти показатели могут быть использованы.

В связи с этим нами приняты следующие предпосылки определения дифференциации покупательной способности:

1. Определено соотношение основных характеристик ряда распределения (мода, медиана, средняя арифметическая) с величиной прожиточного минимума в соответствующем году или коэффициент соотношения доходов с прожиточным минимумом.

2. Определена абсолютная разница между значениями коэффициентов для домохозяйств с одним ребенком и всеми другими группами домохозяйств.

3. Определена абсолютная разница между значениями коэффициентов для домохозяйств соседних групп, т. е. с одним и двумя детьми, двумя и тремя детьми, тремя и четырьмя и более детьми.

Покупательная способность домохозяйств, измеренная как соотношение между показателями доходов и величиной прожиточного минимума, т. е. величины минимальной потребительской корзины, повысилась (табл. 5).

Таблица 5

Покупательная способность домохозяйств с детьми в 2008 и 2017гг

|

Показатели

|

2008

|

2017

| |||||||||||

|

Все д\х с детьми

|

1р

|

2р

|

3р

|

4 и >р

|

Все д\х с детьми

|

1р

|

2р

|

3р

|

4 и >р

| ||||

|

Мода, тыс. тенге

|

8,91

|

13,69

|

11,03

|

7,98

|

6,38

|

43,52

|

44,12

|

43,69

|

28,36

|

25,61

| |||

|

Медиана, тыс. тенге

|

11,26

|

14,98

|

11,98

|

8,88

|

6,98

|

37,02

|

42,36

|

37,11

|

32,02

|

27,98

| |||

|

Среднее арифмети-ческое (СА),

тыс. тенге

|

13,60

|

15,36

|

13,69

|

10,26

|

7,71

|

21,23

|

26,60

|

21,06

|

17,90

|

16,43

| |||

|

Прожиточ-ный минимум (ПМ), тыс.

тенге

|

12,36 |

23,78 | |||||||||||

|

Мода/ПМ, коэффициент

|

0,72

|

1,11

|

0,89

|

0,65

|

0,52

|

1,83

|

1,86

|

1,84

|

1,19

|

1,08

| |||

|

Медиана /ПМ,

коэффициент |

0,91

|

1,21

|

0,97

|

0,72

|

0,56

|

1,56

|

1,78

|

1,56

|

1,35

|

1,18

| |||

|

СА/ПМ,

коэффициент |

1,03

|

1,24

|

1,11

|

0,83

|

0,62

|

0,89

|

1,12

|

0,89

|

0,75

|

0,69

| |||

|

*Составлено по источнику

http://stat.gov.kz/

| |||||||||||||

Соотношение между величиной прожиточного минимума и основными показателями доходов, использованных на потребление, улучшилось и характеризует рост уровня жизни домохозяйств с детьми по показателю доходов.

Если в 2008 году из 15 показателей только 5 были больше чем прожиточный минимум, т. е. коэффициент был больше единицы, то в 2017 году только 4 коэффициента имели величину меньше единицы. То есть основная группа коэффициентов находится в «белой» зоне.

Если в 2008 году только домохозяйства с одним ребенком имели по всем характеристикам ряда уровень потребления на одного человека выше прожиточного минимума, то в 2015 году в «белой» зоне находятся домохозяйства с 1 ребенком.

Только показатели среднего арифметического находятся ниже величины прожиточного минимума, что говорит о значительной дифференциации внутри групп, т. к. его величина существенно зависит от крайних значений ряда распределения.

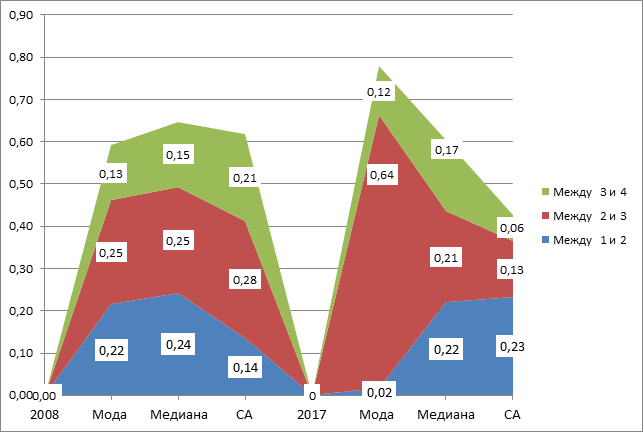

В то же время, дифференциация по доходам, соотнесенным с прожиточным минимумом, между малодетными и многодетными домохозяйствами увеличивается (рис. 2).

Согласно расчетам, разница между группой с одним ребенком и двумя детьми уменьшилась: например, для моды она была 0,22 в 2008 году, а стала 0,02 в 2017 году; для медианы была 0,24, а стала 0,18 соответственно. Можно сказать, что группы стали ближе по показателям доходов. В то же время, разница в значении среднего арифметического между группами увеличилась, что говорит о росте неоднородности внутри группы, т. к. значение среднего арифметического сильно зависит от крайних значений ряда распределения.

Группа с тремя детьми в 2017 году отличалась от группы с двумя детьми большей разницей в значении коэффициента, характеризующего соотношение модального дохода и прожиточного минимума. По коэффициенту для среднего арифметического и медианного дохода группы стали ближе.

Рисунок 2. Дифференциация между домохозяйствами с разным количеством детей как разница в коэффициентах соотношения показателей доходов с прожиточным минимумом, 2008 и 2017 гг. (оставлено по источнику http://stat.gov.kz/)

Таким образом, оценка дифференциации доходов внутри группы домохозяйств с детьми позволяет сделать следующие выводы:

– состав всех четырех групп не является однородным, т. к. коэффициент вариации во всех четырех случаях больше 33 %;

– кривые для малодетных домохозяйств (1–2 ребенка) сдвинуты вправо относительно кривой распределения для всех домохозяйств, что характеризует их уровень потребления как более высокий по сравнению со всей группой в целом. Кривые распределения для многодетных домохозяйств (3–4 ребенка) сдвинуты влево, что свидетельствует о более низком уровне потребления для одного члена домохозяйства;

– соотношение главных параметров распределения (мода, медиана, среднее арифметическое) с прожиточным минимум в 2017 году значительно улучшилось по сравнению с 2008 годом. Если в 2008 году только группа с одним ребенком характеризовалась коэффициентами более единицы, то в 2017 году только для среднего арифметического у групп с двумя, тремя и четырьмя детьми соотношение меньше единицы. В то же время сама величина прожиточного минимума остается, на наш взгляд, заниженной, т. к. не соответствует структуре потребления первого квинтиля;

– внутри групп, особенно это касается групп с двумя и тремя детьми, существует значительная неоднородность, что показывает коэффициент вариации.

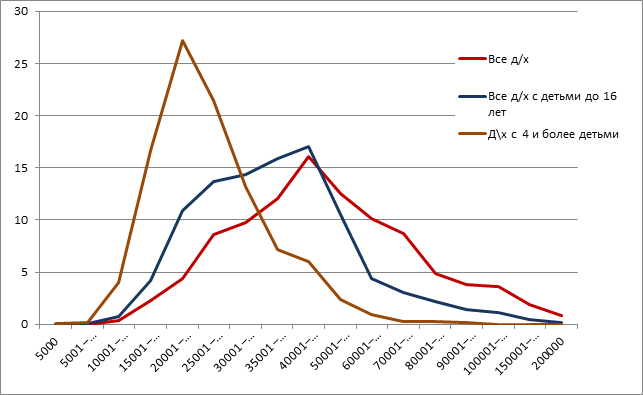

Сравнительный анализ доходов домохозяйств с детьми с группой «все домохозяйства. На рисунке 3 можно видеть распределение всех домохозяйств с домохозяйствами с детьми.

Рисунок 3. Распределение генеральной совокупности всех домохозяйств, домохозяйств с детьми до 16 лет, домохозяйств с 4-мя детьми по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц, 2017 г. (составлено по источнику http://stat.gov.kz)/

Распределение генеральной совокупности всех домохозяйств ближе к равномерному распределению, и их основная масса концентрируется в центральной части графика.

Распределение домохозяйств с четырьмя детьми имеет явный левосторонний сдвиг, и большая часть домохозяйств находится в зоне с более низкими доходами по сравнению со всеми домохозяйствами.

Анализ основных характеристик ряда распределения позволяет сделать выводы, что домохозяйства с детьми в разной степени, но отстают по уровню жизни от группы «все домохозяйства». Разница между абсолютными значениями моды, медианы и среднего арифметического во всех случаях отрицательна (табл. 5).

Таблица 5

Основные характеристики генеральных совокупностей всех домохозяйств и разных типов домохозяйств с детьми до 16 лет по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц, 2017 год, тыс. тенге

|

Характеристики распределения

|

Группы домохозяйств (Д/х)

|

Отклонение от группы домохозяйств

«Все»

| |||||

|

Все д/х с детьми

|

Д/х с одним ребенком

|

Д/х с четырьмя детьми

| |||||

|

Все

|

Все д/х с детьми

|

Д/х с одним ребенком

|

Д/х с четырьмя детьми

|

гр.3–гр.2

|

гр.4–гр.2

|

гр.5–гр.2

| |

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

|

Мода

|

28289

|

21233

|

26601

|

16435

|

-7056

|

-1688

|

-11854

|

|

Медиана

|

46813

|

43520

|

44120

|

25614

|

-3293

|

-2693

|

-21199

|

|

Среднее арифметическое

|

45361

|

37015

|

42360

|

27981

|

-8346

|

-3001

|

-17380

|

|

* Составлено по источнику

http://stat.gov.kz/

| |||||||

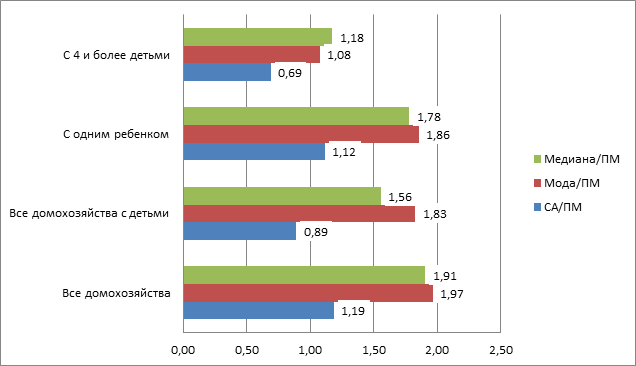

Наименьшее отклонение демонстрируют домохозяйства с одним ребенком, у которых отклонение от показателей группы «все домохозяйства» составляют незначительную, экономически малозначимую величину.

Отклонение же для домохозяйств с четырьмя детьми составляет -42 % для моды, -45 % для медианы, -38 % для среднего арифметического.

Наиболее значительное отклонение наблюдается для медианного дохода. Поскольку показатель медианного дохода лучше отражает суть ряда распределения, чем мода и среднее арифметическое (которое сильно зависит от частоты крайних значений ряда). Разница между медианными доходами для домохозяйств с четырьмя детьми и всеми домохозяйствами составляет 90 % прожиточного минимума.

В связи с вышеизложенным целесообразно оценить покупательную способность всех домохозяйств и домохозяйств с детьми по соотношению основных характеристик ряда распределения и минимальной заработной платы (или прожиточного минимума, т. к. с 2010 года они равны) (рис. 4)

Рисунок 4. Коэффициенты покупательной способности у всех домохозяйств и разных типов домохозяйств с детьми, 2017 год. (составлено по источнику http://stat.gov.kz)

Таким образом, в социально-экономическом положении семей с детьми в Казахстане наблюдаются как позитивные, так и негативные тенденции, которые необходимо учитывать при разработке мер совершенствования семейной политики.

Позитивные тенденции в аспекте воспроизводства населения и динамики доходов домохозяйств представляют следующие явления:

За период в 2008–2017 г. модель семьи заметно трансформировалась в направлении многодетности. Если в 2008 году 49 % домохозяйств растили одного ребенка до 16 лет, то в 2017 году их доля уменьшилась до 41 %, а доля многодетных семей с 3-мя и более детьми увеличилась до 25 %. Городская модель претерпела самые существенные сдвиги в направлении многодетности, т. к. доля таких семей выросла с 10 % до 20 %.

Согласно расчетам по составленной нами модели, согласно которой количество детей в домохозяйствах соответствующего типа рассчитано как произведение удельного веса домохозяйств в совокупности на количество детей в одном домохозяйстве указанного типа, в 2017 году в многодетных домохозяйствах проживало 46 % детей, а в сельской местности 56 % детей. Доля детей из многодетных домохозяйств в городе составляет 39 %.

Выводы

За период в 10 лет структура денежных доходов на 1 члена домохозяйства у 20 % наименее обеспеченных домохозяйств с детьми претерпела кардинальные изменения. Доля трудовых доходов выросла на 25,1 %, а доля социальных трансфертов выросла на 4,8 %, составив 18 %.

Негативные характеристики социально-экономического положения домохозяйств с детьми представлены следующими явлениями:

Концентрация детей до 14 лет в первой квинтильной группе последовательно нарастала: в 2008 году в этой группе было 35,4 % детей, в 2012 году – 36,8 %, в 2017 – 39,2 %. Поскольку официального показателя детской бедности в статистике Казахстана не существует, то можно дать оценку ее масштабов по доле детей в 1 квинтильной (наименее обеспеченной) группе домохозяйств.

Внутри домохозяйств с детьми по показателям среднедушевых доходов, использованных на потребление, сложились две группы. Домохозяйства с одним и двумя детьми по всем параметрам ряда распределения имеют возможность реализовать более прогрессивную модель потребления, чем вся совокупность в целом. Сравнение кривых распределения с аналогичными кривыми 2008 года позволяет сделать вывод об улучшении параметров для домохозяйств с двумя детьми. Кривые распределения для многодетных домохозяйств сдвинуты влево, что свидетельствует о более низком уровне потребления для одного члена домохозяйства. Все расчетные характеристики ряда распределения для домохозяйств с тремя, четырьмя и более детьми демонстрируют отрицательное отклонение от групповых показателей. Кривая для всех домохозяйств с детьми сдвинута вправо, т. к. эти домохозяйства численно доминируют в совокупности.

Анализ соотношений между прожиточным минимумом и основными параметрами ряда распределения по доходам, использованным на потребление, на первый взгляд представляет исключительно положительные тенденции повышения покупательной способности домохозяйств с детьми. В то же время общепризнанным, в том числе на официальном уровне, является тот факт, что величина прожиточного минимума уже более пяти лет является заниженной, а соотношение продовольственных и непродовольственных расходов нуждается в уточнении.

Соотношение главных параметров распределения (мода, медиана, среднее арифметическое) с прожиточным минимум в 2017 году значительно улучшилось по сравнению с 2008 годом. Если в 2008 году только группа с одним ребенком характеризовалась коэффициентами более единицы, то в 2017 году только для среднего арифметического у групп с двумя, тремя и четырьмя детьми соотношение меньше единицы. В то же время сама величина прожиточного минимума остается, на наш взгляд, заниженной, т. к. не соответствует структуре потребления первого квинтиля.

Анализ основных характеристик ряда распределения позволяет сделать выводы, что домохозяйства с детьми в разной степени, но отстают по уровню жизни от группы «все домохозяйства». Разница между абсолютными значениями моды, медианы и среднего арифметического во всех случаях отрицательна.

Наименьшее отклонение демонстрируют домохозяйства с одним ребенком, у которых отклонение от показателей группы «все домохозяйства» составляют незначительную, экономически малозначимую величину. Отклонение же для домохозяйств с четырьмя детьми составляет -42 % для моды, -45 % для медианы, -38 % для среднего арифметического.

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие предложения по повышению уровня доходов домохозяйств с детьми:

1. Приведение величины и структуры прожиточного минимума в соответствие со структурой потребления первого квинтиля. Так как некоторые пособия для детей из малообеспеченных семей и домохозяйств привязаны к величине прожиточного минимума, это приведет к их увеличению. Необходимо ввести специальное пособие для детей из многодетных семей (4 и более ребенка) независимое от их материального положения.

2. Введение процедуры профилирования в центрах занятости населения с обеспечением клиентов из целевой группы малообеспеченных домохозяйств с детьми адресным пакетом мер, разработанным с учетом специфики потребностей в занятости для этой социальной группы. Эта мера будет направлена на увеличение абсолютной величины трудовых доходов.

3. Стимулирование развития социального предпринимательства с участием целевых групп в трудной жизненной ситуации для создания независимых от государства условий по повышению уровня доходов домохозяйств с детьми.

References:

Arriaga R., Fenson L., Cronan T., Pethick S. (1998). Scores on the MacArthur Communicative Development Inventory of children from lowand middle-income families Applied Psycholinguistics. 19 (2). 209-223. doi: 10.1017/S0142716400010043.

Bekker Geri (1993). Chelovecheskiy kapital (glavy iz knigi). Vozdeystvie na zarabotki investitsiy v chelovecheskiy kapital [Human capital (chapters from books). The impact on earnings of investment in human capital]. USA: Economy, Politics, Ideology. (11-12). 23. (in Russian).

Cahn N., Carbone J., DeRose L., Wilcox W. (2018). Unequal Family Lives: Causes and Consequences in Europe and the Americas Cambridge: Cambridge University Press.

Elizarov V., Zvereva N. (1997). Domokhozyaystvo, semya i semeynaya politika [Household, family and family policy] M.: MGU. Izd-vo: Dialog MGU. (in Russian).

Elizarov V.V., Dzhanaeva N.G., Sinitsa A.L., Potanina Yu.A. (2018). Demograficheskaya i semeynaya politika v stranakh SNG [Demographic and family policy in the CIS countries] Demographic development in the post-Soviet space. 169-181. (in Russian).

Ferguson H., Bovaird S., Mueller M. The impact of poverty on educational outcomes for childrenPaediatr Child Health. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528798

Gribovskiy V. (2019). Semeynaya politika evroskeptikov Germanii, Avstrii i Shveytsarii [German, Austrian and Swiss Eurosceptics’ Views on Family Issues]. Nauchno-analiticheskiy vestnik Instituta Evropy RAN. (3(9)). 54-58. (in Russian). doi: 10.15211/vestnikieran320195457 .

Halpern R. (2000). Early Intervention for Low-Income Children and Families Cambridge: Cambridge University Press.

Iontsev V.A. (2007). Ekonomika narodonaseleniya [Economics of population] Moscow: Infra-M. (in Russian).

Kaydarova Zh. (2011). Dokhody domokhozyaystv s detmi: pozitivnye tendentsii i paradoksy sotsialnyh transfertov [The income of households with children: positive trends and paradoxes of social transfers]. Economics. (3). 63-68. (in Russian).

Kolosova R. (2016). Ekonomicheskiy rost i sotsialnoe razvitie: puti k preodoleniyu protivorechiy Sotsialnyy kontekst ekonomicheskogo razvitiya v XXI veke [Economic growth and social development: the ways to overcome contradictions. Social context of economic development in the XXI century] Moscow: IMEMO RAN. (in Russian).

Malaeva M.I. (2009). Prozhitochnyy minimum v sisteme sotsialnoy zaschity naseleniya: metodicheskiy aspekt [Living wage in the system of social protection of the population: a methodical aspect]. Labor and social relations. (8). 29-35. (in Russian).

Parpieva N.R. (2018). Nalogooblozhenie i konkurentosposobnost urovnya zhizni v Kyrgyzskoy Respublike [Taxation and competitiveness of living standards in the Kyrgyz Republic]. Journal of International Economic Affairs. 8 (4). 691-701. (in Russian). doi: 10.18334/eo.8.4.39620.

Pivovarova I., Artyukhov A. (2011). Rossiyskaya gosudarstvennaya semeynaya politika [The Russian state family policy]. Akademicheskiy vestnik. (3(17)). 24-27. (in Russian).

Pritvorova T.P., Bektleeva D.E. (2012). Vozdeystvie obschestvennogo sektora Respubliki Kazakhstan na dokhody domokhozyaystv [The Impact of Public Sector of the Republic Kazakhstan on the Incomes of Households]. Vestnik Sibirskogo universiteta potrebitelskoy kooperatsii. (1(2)). 132-141. (in Russian).

Pritvorova T.P., Bektleeva D.E. (2014). Dokhody domokhozyaystv s detmi v Kazakhstane: rost urovnya zhizni pri sokhranenii neravnomernosti raspredeleniya [The income of households with children in Kazakhstan: the growth of living standards while maintaining the uneven distribution]. Ekonomika: strategiya i praktika. (3(31)). 72-80. (in Russian).

Ridge T. (2007). It's a Family Affair: Low-Income Children's Perspectives on Maternal Work Journal of Social Policy. 36 (3). 399-416. doi: 10.1017/S0047279407001109.

Rothman L. Oh Canada! Too many children in poverty for too longPaediatr Child Health. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528808

Rothman L. Oh Canada! Too many children in poverty for too longPaediatr Child Health. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528808

Sidorov V.A. (2015). Semeynaya politika v sisteme gosudarstvennoy sotsialnoy politiki [Family policy in the system of state social policy]. Power. (11). 83-88. (in Russian).

Ulitskaya N.Yu., Shaposhnikov N.A. (2018). Segmentirovanie pervichnogo rynka zhilyh pomescheniy po dostupnosti zhilya v g. Penza [Segmentation of primary housing market by housing affordability in Penza]. Russian Journal of Housing Research. 5 (1). 25-48. (in Russian). doi: 10.18334/zhs.5.1.38908.

Yakovleva A.V., Shamanina A.E., Vasilev V.G. (2017). Otsenka urovnya dokhodov i pokupatelnoy sposobnosti naseleniya v regionakh Rossii [Assessment of level of income and purchasing power of income of the population in regions of Russia]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (8-3(85)). 360-365. (in Russian).

Zharkova N.Yu. (2018). Issledovanie urovnya zhizni naseleniya Rossii i stran Evropeyskogo soyuza [Study of the living standards of the population of Russia and countries of the European Union]. Russian Journal of Labor Economics. 5 (1). 285-294. (in Russian). doi: 10.18334/et.5.1.38767.

Закон Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019г.)Online.zakon.kz. (in Russian). Retrieved from https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37608800#pos=3;-251

Синявская О. Основные факторы воспроизводства человеческого капиталаЭкономическая социология. (in Russian). Retrieved from http://www.ecsoc.msses.ru

Уровень жизни населения в КазахстанеStat. Retrieved from http://stat.gov.kz/official/industry/64/publication

Страница обновлена: 26.04.2025 в 12:56:20

Kazakhstan

Kazakhstan