Entity and relationship between the categories of knowledge, product and product components in a system of marketing

Download PDF | Downloads: 46

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

№ 8 / August, 2009

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=12846957

Abstract:

For the purpose of integration in the classical marketing complex of «knowledge» category on a base of analysis of the sources a model of knowledge is constructed. Author makes a review and comparison

of the concepts of information, knowledge and product. We show the differences between the categories of «information» and «knowledge», «good» and «product», mark out their features. Formulated the abstracts of knowledge, the knowledge-product. Examples of products of intellectual labor are given. As the rationale of formulated assertions serves the lexical framework of concepts and a model of knowledge representation.

Keywords: information, knowledge, knowledge-product, product, marketing complex

Рассматривая знания в качестве продукта, обратимся к существующим определениям понятия «знания» и моделям их представления. Затем рассмотрим понятие "продукт", чтобы выявить наличие взаимосвязей между этими категориями и особенности, заключенные в каждой из них. Именно такое рассмотрение позволит представить указанные категории целостно и даст возможность перейти к разработке и формулированию эффективных маркетинговых концепций для такого рода продуктов.

Понятие "знание" является предметом многих дискуссий и имеет достаточное количество толкований, равно как и понятие "информация", с которым зачастую отождествляют "знания". Итак, что есть информация?

Соглашаясь с определением, данным в [1, 9], "информация" для человека - это "смысл, который человек приписывает данным на основании известных ему правил представления в них фактов, идей, сообщений. Информация - это потенциальное свойство данных. Данные - факты, идеи, сведения, представленные в знаковой (символьной) форме".

Для персональных электронно-вычислительных машин - "информация" - это, в первую очередь, - знаковый бинарный код, посредством которого машина активизирует такие функции как (+), (‑) , (×), (:), в то время как для человека таким "кодом" является, в первую очередь, слово.

Из слов состоят предложения, из предложений ‑ тексты, из текстов ‑ сообщения, сообщения запечатляют в документах и, анализируя тексты сообщений, человек воспринимает овеществленную в этих текстах информацию через слова. Так, по мнению Р. Гиляревского информация, как понимание содержания сообщения или интерпритации данных не передаваться, не "выставляться" (например, в интернете) не может. "Для этого она должна быть закодирована словами естественного или искуственного языка, материально закреплена, и полученные в результате данные могут передаваться, преобразовываться, храниться с тем, чтобы затем быть раскодированными и интерпретированными, т.е. понятыми человеком" [1].

Переходя к понятию "знание", считаем должным отметить, что нами предлагается рассматривать знание как с позиции информатики, так и с позиции лингвистики по той причине, что все-таки стоит согласиться с тем, что информатика более тесно связана с адаптацией информации вычислительными машинами. В связи с этим определения, которые дают источники по информатике, носят несколько "технический" оттенок и спускаются по "лестинице" к сути ‑ к знакам, к элементам слова, то есть к буквам алфавита, которым могут быть присвоены те или иные цифровые значения.

Итак, толкование, которе нам дает информатика [1], определеят "знание - как систему, содержащую в себе структурированную информацию, т.е. связанную причинно-следственными и иными отношениями". В данном определении подчеркивается системный характер, структурность и упорядоченность ‑ сущность понятия знания.

Еще одну грань понимания того, чем являются знания, дает нам лингвистическая модель "смысл-текст" [2] и "толково-комбинаторный словарь" [3], в которых особая роль уделяется подходу к оценке смысла системы структурированного текста, содержащихся в нем слов (лексем) в качестве объектов.

Так, в соответствие с [2, 5], "цель словаря - во-первых, помочь построить текст, т.е. дать пользователю возможность найти все мыслимые средства выражения нужной ему идеи, во-вторых, указать правильный способ комбинирования выбранных средств (слов) во фразе".

Также следует отметить существующие подходы контент-анализа к оценке, с нашей точки зрения, более общего явления по отношению к слову, как контексту, задачей которого является количественная оценка содержания смысловых единиц текста (то есть количество слов встречающихся в тексте) [4].

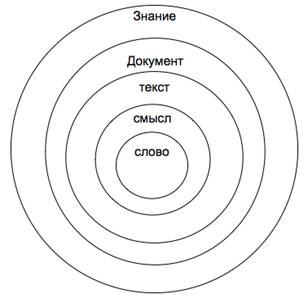

Таким образом, понятие "знание" логически связано c рядом родственных или имеющих к ним отношение понятий. К ним относятся: "информация", "документ", "текст", "смысл", "слово". При этом в [5] было отмечено, что «экономия умственной энергии может рассматриваться как одно из главных условий, от которых зависит господствующее интеллектуальное положение личности, владеющего знанием смысла слова».

Стоит заметить, что прямое отношение к понятию «знание» имеют, например, "понимание" и "осознание" и связанные с ними процессы и их особенности, изучением которых занимаются теории из областей социологии, лингвистики, психологии и логикии.

С целью придания дополнительной объективности формулируемому нами представлению категории "знание" обратимся к толковым словарям и выявим суть знания, проследив логику и составив лексический каркас, отобразив его в предлагаемой модели формирования знаний (рис. 1).

Рис. 1. Модель формирования знаний

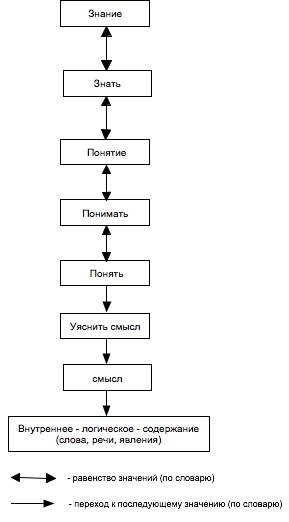

Итак, в соответствии с толковыми словарями (Ожегова, Даля и Ушакова), "знание" - результаты познания, научные сведения [7]. "Знание" = "Знать".

В свою очередь, "знать" – значит иметь о ком/чем-нибудь понятие" [7].

"Понятие" - логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений; "понятие"="понимать".

"Понимать" - понять, познавать, находить в чем-либо смысл, видеть причину и последствия" [8].

Таким образом, мы имеем следующие базовые данные:

‑ "понять" – это "уяснить значение чего-нибудь, смысл чьих-нибудь слов";

- "смысл" ‑ внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления), постигаемое разумом значение" [6].

Заметим также, что в настоящее время существуют различные модели представления знаний, сформулированные зарубежными специалистами разных областей [9, 10]. Однако, при детальном анализе толкований, обсуждаемых нами понятий, становится ясно, что такие концепции и представления, во-первых, были составлены и исходят из конкретных частных сведений, во-вторых, являются основанными на переводной терминолгии. Таким образом, в них не учтены особенности естественного языка среды, в которую предпринимались попытки внедрения этих концепций (в частности, в отечественной практике), А это, по нашему мнению, является важной составляющей, поскольку речь идет о таком понятии как "знание".

Попытки дополнительного осмысления и адаптации представлений о предмете знаний были предприняты в трудах отечественных лингвистов и специалистов по искусственному интеллекту [11; 12; 13], что позволило внесети некоторую ясность. Тем не менее, вернемся к тем сведениям, которые нам дают словари, сопосотавим их и обратимся к предлагаемому лексическому каркасу словарного представления знаний (рис. 2).

Рис. 2. Лексический каркас словарного представления знаний

Несмотря на кажущуюся при первом приближении непоследовательность имеющихся в словарях сведений о сущности искомых понятий, в их совокупности просматривается четкая логика и естественная структура.

С одной стороны все, что зафиксировано в словарях, это - форма. Так как задачей авторов, по нашему мнению, в большей степени являлось то, чтобы собрать воедино и описать слова, нежели проследить логику и выявить структуру.

Другое дело, каким может быть результат, если задача состоит в том, чтобы выявить логику смыслов слов, их функции и варианты отношений между ними, число которых будет близким конечному, либо заданным и определенным какой-либо целью. Такую задачу перед собой (группой российских лингвистов в 1960 году Институте Языкознания РАН) поставил И.А. Мельчук и, скажем прямо, c точки зрения значимости теории и метода для практики, задача была выполнена полностью.

Подводя некоторый итог, остановимся на следующих выводах, которые следуют из сказанного выше.

Данные – это факты, идеи, сведения, представленные в знаковой (символьной) форме, позволяющей производить их передачу, обработку и интерпретацию. Информация – это смысл, который человек приписывает данным на основании известных ему правил представления в них фактов идей. Документ - матеральная форма воплощения информации в виде (текста, звукозаписи, изображения).

Текст - представление лексических единиц с помощью знаков языка.

Смысл - внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления), значение, постигаемое разумом,.

Знание - логическая структура смыслов, слов заключенных в текстах документов, выполняющая функцию в соответствие с поставленной составителем текста задачей для достижения конкретной цели.

Из этих выводов следует, что знание, будучи зафиксированным в виде текста может иметь материальную форму (документ). Знание имеет логическую структуру. Знание отвечает на вопрос о том, как может быть выполнена та или иная задача для достижения поставленной цели. Знание может быть сформулировано и иметь вещественный характер, а может быть обменяно. Таким образом, знание может являться продуктом.

Вопросами удовлетворения спроса (который - есть совокупность потребностей), то есть изучением рынков занимается маркетинг. При этом одним из объектов теории маркетинга является продукт (товар).

Каждый продукт имеет свои свойства. В случае со знанием, смыслы, содержащиеся в текстах документов, по логике их формирования должны выполнять функцию, заданную потребностями конечного пользователя. Однако может возникнуть вопрос насколько уместно, исключительное употребление термина "продукт" или "товар", если говорить о знании, как об экономической категории?

С целью прояснить это обстоятельство рассмотрим категории продукта и товара и сопоставим их с полученным нами определением знаний.

В литературе по экономической теории понятие "продукт" зачастую связывают с понятием "товар" и это не случайно. Однако необходимо признать также тот факт, что рассматриваемые нами категории, имеют каждая свое функциональное значение. Эти два понятия дают возможность получить ясное преддставление о двух этапах, рассмотрение которых в отдельности, дает возможность получить более четкое представление о деталях каждого:

1 этап - производство и его результат - продукт;

2 этап - назначение цены и вывод его на рынок.

Так, в соответствии с [14, 15] "товар, - это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи, наделенный свойствами, повышающими эффективность такого обмена". Продукт же, в свою очередь - есть результат труда (физического, умственного).

Любой товар обладает двумя свойствами:

во-первых, он удовлетворяет какую-либо человеческую потребность;

во-вторых, является вещью, способной обмениваться ей в известных пропорциях на другую вещь.

Первому свойству, напрямую отвечает содержание документа, которое, в случае "товара знания", неразрывно связано с формой овеществления (документом), образуя целое - "знание-товар". Содержание знания отвечает и за его полезность, и за вид той потребности, которую оно удовлетворяет.

Второму же свойству товара удовлетворяет, по существу, вещественная форма знаний, то есть материальная форма воплощения (документ). Принимая во внимание сказанное выше определим знание-продукт в следующей формулировке: знание-продукт – это многоуровневая система смыслов, связанных причинно-следственными связями, представленными в виде текста, овеществленного в документе и составленного для целей конечного потребителя.

Данное определение позволяет выявить сущность и содержание любого "знания-продукта", которое составляет ценность "знания-товара" направляемого для удовлетворения нужд потребителей. Какие примеры знания-продукта можно привести, чтобы проилюстрировать выведенное выше определение?

Примерами могут быть следующие продукты умственного труда:

‑ патенты;

‑ описания технологий;

‑ методики;,

‑ ноу-хау (знаю как);

‑ проекты;

‑ разработки;

‑ рекомендации;

‑ алгоритмы действий.

Более частным примером таких продуктов могут являться действия, производимые одними участниками для других по заданным алгоритмам, например, услуги консалтинговых агентств. Причем, в таких случаях знанием-продуктом будет являться алгоритм действий, который использует сторона, оказывающая услуги. Именно знания как системы, содержащие в себе информацию, связанную причинно-следственными отношениями, лежат в основе такого рода услуг и продуктов интеллектуального труда.

Эти примеры являются, по сути, комплексными "знаниевыми продуктами", состоящими из структурированной информации. В таких случаях комплексным "знаниевым продуктом" обладает тот, кто оказывает услуги. Таким образом, знания являются многократно используемыми и полностью известными лишь тем, кто оказывает такие услуги, в то время как при отчуждении (обмене) его в сформулированном виде открывается возможность для создания новых знаний.

Вслед за категориями продукта и товара идет такой элемент комплекса маркетинга, как "цена", на который, исходя из вышеизложенного, потребуется взглянуть, с другой стороны. Это повлечет за собой новые выводы.

В общем и целом роль маркетинга в данном контексте ясна и заключается в том, чтобы выявлять существующие потребности в знаниевых продуктах в различных областях с использованием определенных методов их удовлетворения. Другой вопрос, что сама теория маркетинга по своему содержанию, являясь набором большого количества идей, концепций и методов, позаимствованных из разных областей, с учетом представленных выше позиций, нуждается в адаптации к каждому конкретному виду бизнеса и выведению присущих ему инструкций и инструментария. Это является одной из важных точек отсчета для проведения дальнейших исследований.

Страница обновлена: 24.07.2025 в 15:07:39