Public-private partnership in a system of financial interaction between the state and corporate finances as a tool for regulation of economic and social processes

Makarov I.N.1

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 23

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 1 (January-March 2017)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=29774230

Cited: 23 by 07.12.2023

Abstract:

While considering public-private partnership in the context of interaction between the state and corporate finances for the purpose of financing the sponsored benefits we should note the similarity between partnership and tools of a state regulation of economy. At the same time, unlike the state regulation of economy, within the use of a mechanism of public-private partnership it is possible to use only a soft regulation of economic and social processes at the expense of a flow change of sponsored benefits available to society and at the expense of a development infrastructure support for the economy.

Elimination of infrastructure restrictions leads to increase in economic growth potential within the territory of implementation of the investment infrastructure project of public-private partnership.

Increase in economic growth potential, in its turn, shall lead to increase in the tax potential of the territory. Cash flows arising during the implementation of the investment project including the cash flows to the local population, which consist mainly of the salary, shall lead to increase in a level of "cash saturation" in the territory. Under favorable conditions, it can "turn on" the mechanism of self-supporting economic development of the territory.

Keywords: public-private partnership, finances, financial flows, tax potential, state regulation of economy

Введение

Партнерские отношения государства и частного сектора экономики насчитывают несколько веков. Первые исследования, посвященные этой тематике, появились еще в XIX веке в трудах классиков экономической мысли. Однако, в трудах Э.Б. Аткинсона, Ф. Бастиа, С.Н. Булгакова, Дж.М. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, К. Менгера, Дж.Ст. Милля, Ж.Б. Сэя, Дж.Ю. Стиглица, Й.А. Шумпетера, а также отечественных экономистов и государственных деятелей С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, Г.В. Плеханова отношения государства и бизнеса рассматривались почти исключительно в контексте различий частного и государственного секторов экономики, анализа необходимых границ присутствия государства в экономике и его влияния на экономические процессы.

Вопросы развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в отечественной науке исследовали В.П. Бутковский, М.В. Вилисов, Л.С. Демидова, Н.П. Дергачева, Н.А. Игнатюк, А.В. Наумкин, Н.Н. Нелюбова, И.М. Осадчая, А.А. Панкратов, С.С. Сулакшин, А.А. Фирсова, Е.А. Хрусталева, В.Н. Шамбир, О.А. Ястребов и ряд других ученых. Эмпирический анализ мирового опыта государственно-частного партнерства встречается в работах таких авторов как T. Atkinson, P. Burns, E. Chadwick, R. Carbonnier, J. Delmon, A. Estache, R. Pittman, M. Romero, J. Strong.

Проблематику государственно-частного партнерства в контексте финансирования инвестиционных процессов изучали Белицкая А. В., Варнавский В.Г., Габдуллина Э.И., Дерябина М.А., Кабашкин В.А., Колесникова К.И., Ларин С.Н., Лившиц П.Л., Михеев О.Л., Салихов Х.М., Холодная Н.Д.

Отмеченные исследователи в основном уделяют внимание конкретным вопросам государственно-частного партнерства, формам партнерства, правовым аспектам или общим вопросам формирования экономической безопасности, контрактов и концессий. В то же время работ, посвященных анализу государственно-частного партнерства как механизма взаимодействия государства и финансов корпораций и, одновременно, возможностей финансирования региональной инфраструктуры на базе государственно-частного партнерства, в нашей стране весьма мало (Шевелкина К.Л., Литвяков С.С., Ланцов А.Е., Аржаник Е.П.).

Исходя из характера производимых благ, ГЧП можно рассматривать как инструмент и один из механизмов реализации государственной политики через организацию финансового взаимодействия государства и частного капитала и финансирование производства опекаемых благ. Соответственно, при анализе государственно-частного партнерства как средства реализации государственной политики и, одновременно, инвестиционного проекта, в качестве его особенности следует выделить доминирующий смешанный и мериторный характер производимых им благ и механизм взаимодействия финансов экономических агентов, внутри государственно-частного партнерства. При этом также необходимо связать все уровни формирования и функционирования государственно-частного партнерства от микроуровня, где ГЧП выступает в качестве механизма взаимодействия финансов экономических субъектов в процессе непосредственного производства опекаемых благ, до макроуровня, где партнерство является средством реализации государственной политики.

В качестве близкого аналога понятию «государственно-частное партнерство» ряд экономистов используют понятия «взаимодействие власти и бизнеса» и «государственное регулирование экономики» (ГРЭ) [1, 2, 9, 10] (Atkinson E.B., Stiglits Dzh.Yu., 1995; Grinberg R.S., Rubinshteyn A.Ya., 2008; Rubinshteyn A., 2007; Rubinshteyn A.Ya., 2008).

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) при его рассмотрении с позиции системного подхода, как один из видов взаимодействия экономических субъектов, и реализации государственной политики предполагает необходимость затрачивать государственными органами дополнительные ресурсы для разработки и реализации управляющих воздействий, а также на проведение контрольных мероприятий, позволяющих оценить результативность осуществленных управляющих воздействий.

Таким образом, рассматривая ГЧП в контексте реализации государственной политики, исходя из концепции эффективного государства, необходимо отметить, что ГЧП может выступать в качестве одного из институтов воздействия на экономическое развитие [3–8] (Makarov I.N., Kolesnikov V.V., 2011; Makarov I.N., 2008; Makarov I.N., 2009; Makarov I.N., 2011; Makarov I.N., 2010; Makarov I.N., 2007).

Основное отличие ГЧП от ГРЭ при их рассмотрении в качестве технологий воздействия в контексте реализации государственной политики – в ГЧП-системе субъекты частного сектора экономики добровольно участвуют в процессе финансирования опекаемых благ, при этом взаимодействие государства и финансов бизнеса происходит на основе институционального равенства.

Вывод о возможности использования ГЧП в процессе реализации государственной политики регионального (территориального) развития подтверждается наличием существенных экстерналий, возникающих при реализации инфраструктурных ГЧП-проектов – фактически, при реализации инвестиционного ГЧП-проекта вследствие наличия внешних эффектов, возникает финансовая и экономическая основа для возникновения и развития других видов хозяйственной деятельности в зоне реализации проекта [3–8] (Makarov I.N., Kolesnikov V.V., 2011; Makarov I.N., 2008; Makarov I.N., 2009; Makarov I.N., 2011; Makarov I.N., 2010; Makarov I.N., 2007).

Соответственно, экстерналии, возникающие при реализации проектов по развитию транспортной, инфраструктуры могут оказать существенный мультипликативный эффект на тенденции развития социально-экономической системы региона. Это обусловлено особенностями функционирования транспортной инфраструктуре в регионе – уменьшение пропускной способности инфраструктурных сетей значительно ограничивает возможности хозяйствующих субъектов территории и домохозяйств по получению, доставке, обмену товарно-материальных ценностей, включая готовую продукцию, сырье и полуфабрикаты [11–12] (Makarov I.N., 2009; Makarov I.N., 2008).

Исторически точки экономического роста территорий возникали главным образом на пересечении основных транспортных потоков – фактически, материальные потоки и финансовые потоки дублировали друг друга на протяжении существенной части экономической истории человечества. Это давало возможность производителям (ремесленникам, охотникам) продавать свою продукцию не только ближнему окружению, но и отдаленным покупателям, приобретая, в свою очередь, товары и, самое главное, информацию из отдаленных мест. Именно развитая транспортная сеть может способствовать реализации абсолютных и относительных преимуществ территории в полной мере.

Кроме того, необходимо учитывать и следующий аспект реализации крупных инвестиционных инфраструктурных проектов – при строительстве транспортной сети, как правило, часть персонала набирается из числа местных жителей, которые получают зарплату, а значит, увеличивается налоговый поток с территории и величина расходов домохозяйств на этой территории. Помимо того, строители, временно проживая на территории реализации проекта также вносят свой вклад в величину общих расходов населения в рамках определенной территории. Это, как правило, способствует повышению уровня мелкого предпринимательства и сферы услуг территории. В свою очередь, совокупность расходов и доходов местного населения, прибывших работников, предприятий, непосредственно обслуживающих реализацию инфраструктурного проекта, формируют повышения уровня совокупного платежеспособного спроса территории.

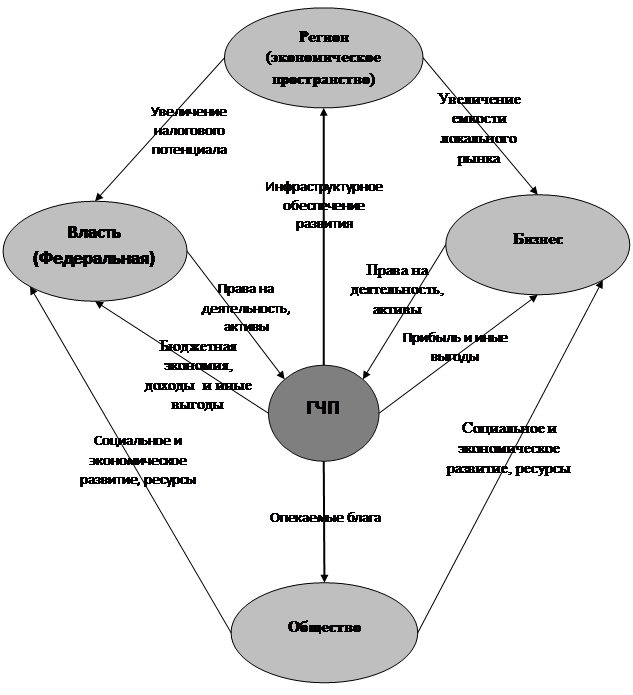

Концептуальная модель финансового взаимодействия элементов инвестиционного проекта государственно-частного партнерства и формирования финансового потенциала территории представлена ниже (рис. 1).

Рисунок 1. Концептуальная модель финансового взаимодействия элементов инвестиционного проекта государственно-частного партнерства

Источник: составлено автором.

Соответственно, повышается уровень «денежной насыщенности» – финансовый потенциал территории, что может способствовать формированию условий, ведущих к возникновению «полюса роста» территории. Данный эффект может существенно увеличится в случае реализации ГЧП-проекта, который будет предполагать одновременное развитие добывающих или перерабатывающих производств, генерирующих мощностей и передающих или распределяющих сетей, а также формирования научно-учебно-производственных кластеров [3–8] (Makarov I.N., Kolesnikov V.V., 2011; Makarov I.N., 2008; Makarov I.N., 2009; Makarov I.N., 2011; Makarov I.N., 2010; Makarov I.N., 2007).

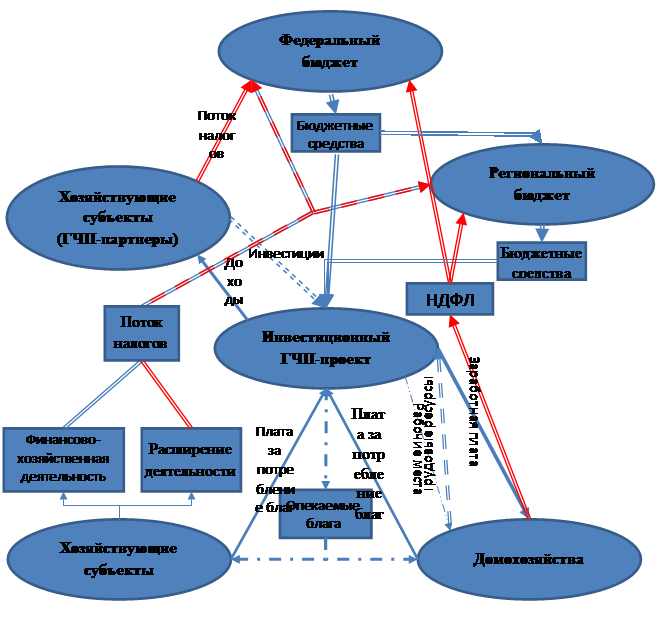

Информационно-графическая модель формирования финансового потенциала территории представлена ниже (рис. 2).

Рисунок 2. Финансовые и материальные (услуг и благ) потоки в инвестиционном проекте государственно-частного партнерства

Источник: составлено автором.

Красным цветом на вышеприведенном рисунке обозначены дополнительные налоговые платежи, возникшие вследствие повышения финансового и, соответственно, налогового, потенциала территории в результате осуществления инвестиционного проекта.

Заключение

Таким образом, реализация инфраструктурных проектов на базе ГЧП будет, наиболее вероятно, иметь следующие последствия:

1. Будут устранены инфраструктурные ограничения социально-экономическому, прежде всего, промышленно-производственному развитию территории, на которой был реализован инфраструктурный проект, а также территориях, попавших в «зону влияния» данного проекта. Это, как правило, является базисной целью проекта, ради которой он и реализуется.

2. Траты работников, участвующих в реализации проекта, произведенные в пределах территории его реализации, расходы, связанные с реализацией проекта, особенно направленные на закупку материалов у местных производителей, способствуют притоку денег на территорию, и, в свою очередь, повышению уровню совокупного платежеспособного спроса, что, в соответствии с выводами последователей кейнсианской и неокейнсианской теории, должно способствовать развитию экономики территории.

3. Параллельная реализация с инфраструктурным проектом проекта по развитию добывающего производства территории – разработки месторождений полезных ископаемых, находящихся на территории реализации ГЧП-проекта, должно повлечь за собой возникновение мультиплицирующего эффекта, либо, если реализация проекта добычи (и переработки) полезных ископаемых реализуется на сопредельных территориях, в силу системного эффекта, развитие одной территории, должно повлечь за собой развитие прилегающих территорий, а созданная инфраструктурная сеть («ветвь») в данном случае может послужить «осью» ускоренного развития, социального и экономического, пространства, прилегающего к ветви инфраструктурной сети, особенно к ее узловым точкам.

References:

Grinberg R.S., Rubinshteyn A.Ya. (2008). Osnovaniya smeshannoy ekonomiki. Ekonomicheskaya sotsiodinamika [The foundations of the mixed economy. Economic sociodynamics] M.: Institut ekonomiki RAN. (in Russian).

Makarov I.N. (2007). Strukturnye reformy i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v estestvenno-monopolnom sektore ekonomiki Rossii [Structural reforms and prospects for public-private partnership in the natural monopoly sector of the Russian economy] Voronezh: Nauchnaya kniga. (in Russian).

Makarov I.N. (2009). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: institutsionalnye aspekty i otraslevaya spetsifika [Public-private partnership: institutional aspects and sector peculiarity] Voronezh: Izdatelstvo «Institut ITOUR». (in Russian).

Makarov I.N. (2010). Mekhanizm gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v usloviyakh transformatsii rossiyskoy ekonomiki [The mechanism of public-private partnership in the context of transformation of the Russian economy] Moscow: Izdatelstvo «Sovremennaya ekonomika i pravo». (in Russian).

Makarov I.N. (2008). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: balans mezhdu razvitiem i bezopasnostyu [Public-private partnership: balance between development and security]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 1 (12). 24-28. (in Russian).

Makarov I.N. (2008). Osnovnye formy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v mirovoy praktike i rossiyskoy ekonomike [The main forms of public-private partnership in world practice and in the Russian economy]. Ekonomicheskie nauki. (45). 83-88. (in Russian).

Makarov I.N. (2009). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo segodnya sovremennaya ekonomika: regulirovanie i partnerstvo [Public-private partnerships today the modern economy: regulation and partnership]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. (8-2). 22-28. (in Russian).

Makarov I.N. (2011). Znaniya, vremya i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: realii informatsionnoy ekonomiki [Knowledge, time and public-private partnership: realities of the information economy]. Kreativnaya ekonomika. (4). 9-15. (in Russian).

Makarov I.N., Kolesnikov V.V. (2011). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v obrazovanii kak baza formirovaniya konkurentosposobnyh trudovyh resursov v usloviyakh informatsionnoy ekonomiki [State and private partnership in education as the basis for formation of competitive labour resources under the conditions of informational economy]. Kreativnaya ekonomika. (9). 22-27. (in Russian).

Rubinshteyn A. (2007). Obschestvennye interesy i teoriya publichnyh blag [Public interests and the theory of public welfare]. Voprosy Ekonomiki. (10). 90-113. (in Russian).

Rubinshteyn A.Ya. (2008). Ekonomika obschestvennyh preferentsiy. Struktura i evolyutsiya sotsialnogo interesa [Economics of public preferences. Structure and evolution of social interest] SPb.: Aleteyya. (in Russian).

Страница обновлена: 03.05.2025 в 06:48:05

Russia

Russia