Innovations in personnel management: theory and practice

Mariya Krasnostanova1, Anastasiya Kashpur1, Vera Popova1, Elena Gruzdeva1

1 МГУ имени М. В. Ломоносова

Download PDF | Downloads: 45 | Citations: 24

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (2016)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=25600545

Cited: 24 by 07.12.2023

Abstract:

Under present economic conditions, renewal, ongoing improvements and innovations are not only a way of development, but also a pre-condition for the survival of the economic systems. However, special attention in this issue is paid to product and technological innovations while rates of the implementation of managerial innovations, among which are the human resource management innovations (HRMI), considerably lag behind (the phenomenon of difference in growth rates of the introduction of the production and management innovations is called “organizational lag” in the innovation management. Nevertheless, HRMI are of no lesser importance for the efficiency of realization of product and technological innovations (in spite of a more complicated forecasting of their impact and efficiency). The goals of this article are to describe and classify modern approaches to the personnel management (HRMI) and appraisal thereof.

Practical significance of the results consists in the fact that the described innovations in personnel management (HRMI) can be used for the improvement and development of the economic systems, as well as for the creation of algorithms for the efficiency assessment of processes. The research results may be of interest for managers and top managers of organizations at making of the decisions on the introduction of innovations in personnel management or at the development of alternative options of the enterprise development, at the development of the index system of personnel management efficiency and changes in personnel management system. This article also facilitates the development of the scientific research in the sphere of systematization and appraisal of organizational innovations.

Keywords: efficiency, innovations, personnel management, assessment, human resource management innovations, HRMI

Введение

Любая внедряемая в организации инновация представляет собой сложный процесс, затрагивающий множество внутренних подсистем, и имеет трудноопределимый показатель результативности внедрения. В настоящее время ни экономическая литература, ни законодательно-нормативная база не располагают общепринятой терминологией в области инновационной деятельности, аналогично на настоящий момент не существует универсальных показателей, позволяющих оценить эффективность любой внедренной либо внедряемой инновации.

Определение инновации, предусмотренное Международными стандартами в статистике науки, техники и инноваций, звучит следующим образом: «Инновация – это итог инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта/технологического процесса, внедренного на рынке, применяемого в производстве или в новом подходе к выполнению социальных услуг» [1].

Понятие внутриорганизационной инновации, таким образом, фактически охватывает весь круг продуктов, процессов или подходов к социальным услугам, которые являются новыми для данной конкретной организации, независимо от того, применялись ли они когда-либо в других организациях. Цель внедрения любой инновации – улучшение результатов деятельности организации в целом, при этом работа отдельных подсистем организации в результате внедрения инновации претерпевает существенные изменения, деятельность других подсистем оказывается затронутой частично или вообще не меняется. HRMI относятся к управленческим нововведениям, имеющим специфические свойства, которые влияют на способы и возможности расчета их эффективности.

Управленческой инновацией считают любое организованное решение, систему, процедуру или метод управления, значительно отличающийся от сложившейся в организации практики и впервые ею используемый [2].

Основой для данной статьи является современная отечественная и зарубежная научная литература, представленная работами П. Друкера, Н.П. Завлина, Э.А. Уткина, Н.И. Морозовой, Г.И. Морозовой, М. Армстронга, Р. Дорнбуша, С. Фишера, Р. Шмалензи, В.П. Горшенина, С.Д. Ильенковой, А.Я. Кибанова, Д.К. Захарова, Т.Н. Лобановой, И.И. Ларионова, Д. Ульриха, Д. Лейка и др., диссертации и авторефераты диссертаций по темам формирования и совершенствования системы управления персоналом, оценки эффективности ее актуального состояния и результатов нововведений в системе авторов А.А. Трифиловой, М.А. Митрофановой, О.И. Беловой.

Основная причина необходимости выделения управленческих инноваций как отдельной категории инноваций - социальность инноваций подобного типа, что обусловливает наличие специфической для данного типа инноваций совокупности аспектов, которые должны одновременно учитываться при внедрении и оценке такой инновации. К таким аспектам можно отнести:

– технико-экономический;

– организационно-экономический;

– правовой;

– социально-психологический;

– педагогический и др.

Технико-экономический эффект в сфере управления достигается за счет снижения трудоемкости выполнения процедур, связанных с непосредственным выполнением управленческих функций, в том числе возможные выгоды от выбора наиболее экономичных способов управления.

Экономический эффект в производстве возникает вследствие улучшения производительности и качества труда, связываемого с внедрением управленческой инновации и являющегося косвенным ее последствием.

Оценка эффективности управленческих инноваций, таким образом, требует учета обоих видов возникающих экономических эффектов, что вызывает определенные трудности в связи с большим количеством непроизводственных и производственных факторов, на которые могут повлиять данные эффекты, а также в связи со сложностью приведения всех составляющих экономических эффектов к единой системе измерения для расчета общего эффекта.

При оценке любой управленческой инновации необходим учет синергетического эффекта. Управленческая инновация влияет в первую очередь на нематериальные аспекты деятельности компании и слабо связана со стоимостными результатами деятельности организации.

Анализ научной литературы, в том числе вышеуказанных источников, показывает, что превалирующая часть работ уделяет внимание в основном узкоспециальным вопросам, касающимся непосредственно процессов управления персоналом, и не имеет результатов, несущих практическую ценность для оценки эффективности. Работы, затрагивающие вопросы оценки эффективности управления персоналом и оценки эффективности инноваций/нововведений в управлении персоналом, преимущественно не делают различий между данными категориями. При этом необходимо отметить фактическое отсутствие работ, ставящих основной целью рассмотрение вопроса оценки эффективности непосредственно инноваций в управлении персоналом.

В целом, теоретические подходы к определению эффективности инноваций в управлении персоналом могут быть разделены по двум классификационным признакам.

1 признак. По типу рассчитываемой эффективности:

– экономическая эффективность;

– социальная эффективность.

Экономическая эффективность инноваций в управлении персоналом оценивается как результативное изменение финансовых показателей деятельности компании (прибыль, себестоимость и пр.), ожидаемое или произошедшее после внедрения инновации в управлении персоналом. Данный тип эффективности относительно слабо исследован в теоретической литературе. Основными препятствиями для расчета подобного типа эффективности считаются:

– невозможность перевода изменения качественных показателей в стоимостной (денежный) эквивалент;

– сложность учета всех последствий от внедрения инновации при определении итогового влияния на финансовые результаты.

Анализируя научные концепции, можно выделить два подхода к проведению оценки экономической эффективности управления персоналом.

Первый подход предлагает рассматривать весь персонал организации в качестве одного «совокупного» работника. Второй подход предполагает дифференциацию живого труда по изделиям и видам работ.

Социальная эффективность инноваций в управлении персоналом рассматривается с точки зрения оценки возможности достижения позитивных и устранения отрицательных (в социальном аспекте) изменений в организации, а также достижения любых целей, не направленных на изменение стоимостных показателей.

Так, к позитивным изменениям, связанным с внедрением инновации и измеряемым посредством расчета социальной эффективности, могут относиться:

1) предоставление персоналу должного уровня и качества жизни (благоприятных условий труда, достойной заработной платы, необходимых социальных услуг и т.д.);

2) предоставление работникам условий, позволяющих реализовывать и развивать их индивидуальные способности;

3) предоставление степени самостоятельности (возможности принятия решений, определения методики заданий, установления графика и интенсивности работы и т.д.);

4) развитие положительного социально-психологического климата (коммуникационных возможностей, информированности, увеличения степени бесконфликтности отношений с руководством и коллегами и т.д.).

Социальная эффективность инноваций в управлении персоналом также учитывает предотвращенные отрицательные изменения, в том числе:

1. Ущерб, причиненный вследствие неблагоприятных условий труда (профессиональных заболеваний, несчастных случаев на работе и т.п.).

2. Ущерб, причиняемый личности (вследствие интеллектуальных и физических перегрузок и недогрузок, стрессовых ситуаций и пр.).

Ряд авторов, например, А.И. Пригожин [3], Д.А. Ендовицкий, И.Д. Коменденко, отмечает формируемые за пределами организации позитивные социальные последствия внедрения инновации в управлении персоналом как составляющую социальной эффективности от внедрения данной инновации.

К подобным социальным последствиям могут относиться:

1) улучшение имиджа организации;

2) появление новых рабочих мест;

3) создание стабильного регионального уровня занятости;

4) улучшение степени безопасности результатов производства для их потребителей и снижение отрицательных экологических последствий.

В зависимости от поставленных целей внедрения инновации рассматриваются социальные результаты совершенствования системы и технологии управления персоналом в отдельности по каждой из составляющих системы управления персоналом:

1) подсистемы планирования персонала и маркетинга персонала (улучшение использования потенциала работника организации, достижение соответствия индивидуальных способностей и интересов работников и содержания их труда, уменьшение отрицательных последствий от высвобождения работников, стабильность персонала, благоприятный имидж организации);

2) подсистемы найма и учета персонала (найм быстро адаптирующегося к организации персонала, обоснованность кадровых решений по перемещению персонала);

3) подсистемы условий труда (соответствие требованиям по психофизиологии, эргономике и эстетике, внедрение требований стандартов охраны труда, техники безопасности, уровень гуманизации труда, снижение негативного влияния на окружающую среду);

4) подсистемы трудовых отношений (своевременная идентификация проблем во взаимоотношениях коллектива, повышение уровня этических норм во взаимоотношениях, позитивное влияние на организационную культуру, улучшения в механизмах взаимодействия по вопросам решения проблем в социально-трудовых отношениях);

5) подсистемы развития персонала (организация адаптации персонала, улучшение содержательности труда, улучшение профессионализма и конкурентоспособности персонала, достижение согласованности между целями работников и менеджеров при управлении карьерой);

6) подсистемы мотивации и стимулирования персонала (создание связи между эффективностью труда и его оплатой, личное развитие работников, создание условий, позволяющих управлять деловой карьерой, служебно-профессиональное продвижение персонала, улучшения в системе мотивации персонала);

7) подсистемы социального развития (рост уровня удовлетворения потребностей персонала, благоприятный социально-психологический климат, положительное влияние на обратную связь с работниками, возможности для общения сотрудников вне рабочих мест и принятия участия в общественной жизни, положительное изменение в условиях быта работников);

8) подсистемы развития организационной структуры управления (улучшение возможностей для перестройки структур организации при изменениях внешней среды, ясное и четкое изложение целей и задач для обеспечения принятия руководящих решений, обеспечение четкого определения прав и обязанностей сотрудников);

9) подсистемы правового обеспечения (кадровые решения, соответствующие трудовому законодательству, обоснованность кадрового решения, правовая защита работников);

10) подсистемы информационного обеспечения (снабжение руководства системы управления персоналом, успешное управление качеством, оперативностью и обоснованностью информации, снабжение сотрудников техническим оборудованием).

2-й признак. По подходу к оценке эффективности инноваций в управлении персоналом.

На основе анализа научной литературы может быть выделено два подхода к оценке эффективности инноваций в управлении персоналом:

1 подход. Эффективность инноваций в управлении персоналом может быть измерена как прирост эффективности всей системы управления персоналом или отдельных ее подсистем.

Эффективность инновации в управлении персоналом в таком случае рассчитывается как разница между конкретными показателями, вычисляемыми с целью оценки эффективности системы персонала на отчетные даты до и после внедрения конкретной инновации. Количество методов вычисления эффективности инновации в управлении персоналом в данном случае достаточно велико, поскольку является производным от большого числа методов оценки системы управления персоналом и отдельных ее подсистем. Таких подходов к оценке эффективности инноваций придерживаются, в том числе, Л.П. Кураков [4], В.В. Дрофа и В.С. Половинко [5]. Эффективность инноваций в управлении персоналом определяется посредством составления эконометрических моделей зависимости конечного финансового результата компании (прибыли) от изменения конкретных показателей системы управления персоналом.

Наиболее актуальной работой на данную тему является диссертация Митрофановой М.А. [6], где автор предлагает следующую методику оценки эффективности инноваций в управлении персоналом:

1) Проведение регулярных количественных и качественных оценок подсистем управления персонала. Метод проведения оценок – расчеты (количественных показателей), опросы (для получения качественных показателей);

2) Конвертация полученных качественных результатов посредством разработанной экспертной балльной системы;

3) Составление эконометрической модели, где в качестве эндогенных переменных выступает изменение полученных показателей, в качестве экзогенной переменной – изменение финансовых результатов деятельности компании;

4) Выявление количественной зависимости изменения получаемой прибыли от изменения показателей, отражающих результаты внедрения инновации в сфере управления персоналом.

2 подход. Эффективность инновации определяется влиянием внедрения инновации на конкретные, заранее определенные показатели успешности организации.

В данном случае под эффективностью инновации подразумевается достижение организацией поставленных перед ней стратегических и тактических целей – как на уровне всей организации, так и на уровне подразделений.

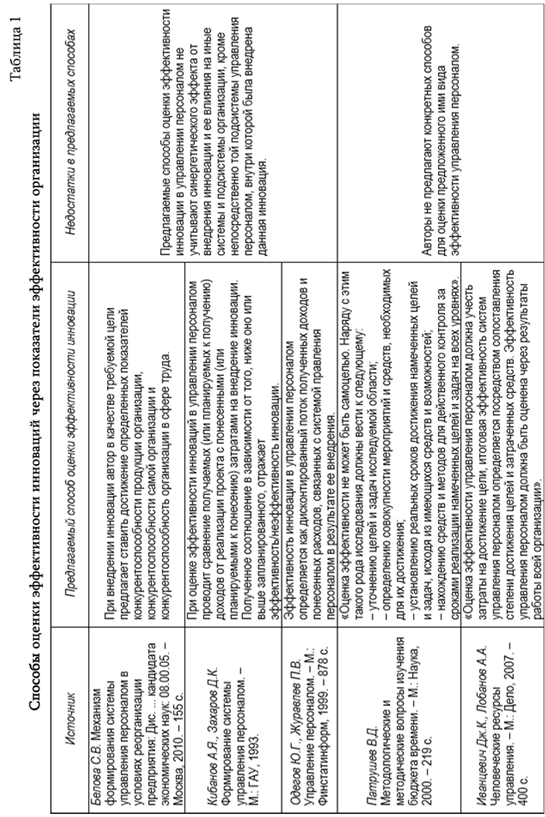

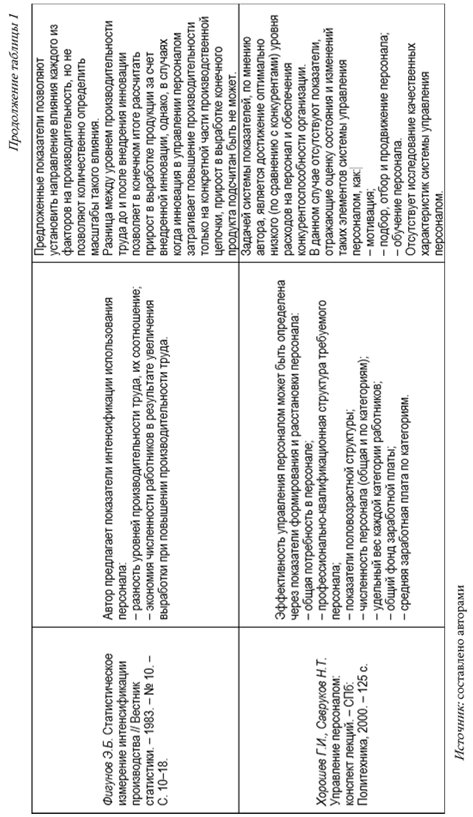

Данный подход развивают научные работы, приведенные в таблице 1.

Понятие оценки эффективности управления персоналом, встречающееся у зарубежных и отечественных авторов, имеет общие черты – эффективность управления персоналом предлагается определять путем соотнесения затрат и выгод от применения организацией конкретных рабочих методик в системе управления персоналом.

Так, согласно Дж.К. Иванцевичу и О.Д. Лобанову [7], «оценка эффективности управления персоналом – это систематический, четко формализованный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с программами деятельности управления персоналом и на соотнесение их результатов с итогами базового периода, а также с показателями конкурентов и с целями предприятия».

Компонентами экономической эффективности управления персоналом Л. Водачек, О. Водачкова [8] считают:

1. Соотношение (экономический результат/расходы) в качестве центрального компонента управления персоналом, рассматриваемого как определение степени стратегических целей организации.

2. Степень достижения долгосрочных компонент управления экономической эффективностью в системе управления персоналом, отражающих долю вклада сотрудников в деятельность и развитие компании в долгосрочном периоде, в том числе:

– стабильности, обеспечиваемой равно протекающими, имеющими отношение к персоналу процессами (преемственность кадров, надежность выполнения сотрудниками поставленных перед ними задач, в отсутствие напряженности и конфликтных ситуаций в коллективе);

– гибкости, подразумевающей способность сотрудников к адаптации работы к новым рабочим условиям при возникновении изменений (например, возможность разработки новых решений возникающих проблем с последующим претворением их в жизнь, способность проявлять активное содействие в организационных изменениях, готовность к конфликтам в случае прямой их необходимости в ситуации, когда будут реализованы инновационные концепции).

При этом невозможно одновременное достижение показателей стабильности и гибкости в полном объеме, и задачей управления персоналом становится нахождение баланса между ними, учитывая динамику условий.

Таким образом, способы оценки эффективности инноваций в управлении персоналом, основанные на расчете изменения отдельных показателей эффективности системы управления персоналом в целом, несут в себе те же недостатки, что и способы оценки эффективности системы управления персоналом, производными от которых они являются. При этом необходимо также отметить, что оценка эффективности системы управления персоналом, как правило, является процессом, базирующимся на оценке существенного числа факторов, оцениваемых посредством экспертных оценок. Расчет эффективности инновации посредством сравнения экспертных оценок, рассчитанных в разных временных периодах, может привести к значительному искажению получаемой оценки вследствие разницы в субъективных взглядах экспертов, проводивших оценку в разновременно.

В европейских странах распространены так называемые «центры оценки», деятельность которых заключается в выявлении с помощью экспертов на основе специального комплекса показателей потенциальных способностей работников управления [9]. При использовании такого рода услуг внедряющая инновацию компания проводит предварительные консультации с экспертами центров оценки, что позволяет произвести качественное предварительное измерение показателей, необходимых в дальнейшем для сопоставления с аналогичными показателями, рассчитанными после внедрения инновации.

Отечественная практика оценки эффективности инноваций в управлении персоналом пока находится в начальной стадии, что подтверждается ограниченным количеством информации об этом в открытых источниках. Дефицит информации отчасти обусловлен относительно небольшим числом внедренных инноваций в управлении персоналом в России, свидетельством чего могут являться данные проведенного в 2011 году исследования Латкина Е.Г., согласно которым о готовности внедрять инновации в сферу управления персоналом заявило всего 3% руководителей организаций [10].

Проведение прикладных исследований процессов управления персоналом на основе комплексного использования статистических методов в последнее время в России затруднено: оно требует наличия продолжительных временных рядов с одновременной их сопоставимостью по отдельным временным отрезкам/датам. Однако большинство российских компаний имеет относительно недолгий опыт работы и не склонно раскрывать данные в части собственных систем управления персоналом.

Заключение

Таким образом, в статье были рассмотрены современные подходы к определению, классификации и оценке эффективности инноваций в управлении персоналом.

1. Инновации в управлении персоналом – вид управленческих инноваций, что означает их тесную связь с социальной средой и необходимость учета синергетического эффекта при оценке результатов внедрения таких инноваций.

2. В научной литературе отмечается наличие двух основных концепций, положенных в основу оценки эффективности управления персоналом и встречающихся в публикациях в данной области:

- эффективность управления персоналом оценивается с точки зрения единства процессов управления и производства; вклад непосредственно управления персоналом в эффективность производства, по мнению участников опроса, не может быть измерен и не измеряется;

- эффективность управления персоналом оценивается как определение вклада управления персоналом в итоговую эффективность деятельности организации.

Количественная оценка такого вклада затруднена, поскольку не разработаны отчетные показатели, с помощью которых ее можно было бы регулярно измерять.

Большая часть методик оценки эффективности управления персоналом, таким образом, базируется на первой концепции, т.е. производится оценка не столько вклада системы управления персоналом в эффективность производства, сколько его качественного влияния на такую эффективность.

Эффективность на уровне компании в целом как интегральный показатель может быть трансформирована во множество других на более низких уровнях, отражающих результативность конкретных систем/подсистем управления персоналом.

На практике организации сталкиваются с трудностями при оценке эффективности инноваций в управлении персоналом. Существующие методы воспринимаются как неэффективные с точки зрения получения причинно-следственных связей между инновацией и ее конечным результатом. Требуется использование показателей, ясно отражающих влияние внедренной инновации в сфере управления персоналом на показатели деятельности компании либо четко отражающих степень достижения организацией поставленных ею целей в результате внедрения такой инновации.

[1] Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. – 6th ed. – OECD, 2002. – 256 p. – doi: 10.1787/9789264199040-en

[2] Кураков Л.П. Управление социальной сферой. – М.: Пресс-Сервис, 2009. – С. 229.

[3] Ендовицкий Д.А., Коменденко С.Н. Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 229 с.; Пригожин А.И. Управленческие нововведения: неопознанные ресурсы // Управление персоналом. – 2003. – № 1. – С. 78-94.

[4] Управление социальной сферой / Л.П. Кураков [и др.]. – М.: Пресс-Сервис, 1997. – 93 с.

[5] Дрофа В.В., Половинко B.C. Управление персоналом научно-производственных организаций. – М.: Информ-Знание; Омск: Наследие. Диалог-Сибирь, 2001. – 208 с.

[6] Альберг В.Ф. Формирование системы управления персоналом на предприятии с использованием ФСА: организационно-экономический аспект: Дис. … к.э.н.: 08.00.05. – Москва, 1993. – 316 с.

[7] Иванцевич Дж.К., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 2007. – 400 с. – С. 89-90.

[8] Водачек Л., Водачкова, О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. – 166 с. – С. 136–139.

[9] [Электронный ресурс] // Библиотека НОУ ВПО Академии ВЭГУ. – Режим доступа: http://www.irbis.vegu.ru/repos/6776/HTML/158.htm

[10] Латкин А.Г. Управленческие нововведения в современной экономической системе: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Москва, 2008. – 23 с. – С. 18.

Страница обновлена: 30.07.2025 в 18:57:38