Risk management of public-public partnerships in major social projects in the energy, space, logistics and public utilities

Semenov A.V.1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Download PDF | Downloads: 16

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 1 (January 2025)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80301644

Abstract:

The article is devoted to the analysis of risk management in the framework of public-public partnership in major social projects in key areas: energy, space industry, logistics and public utilities. The relevance of the topic in the context of ensuring sustainable development and improving the effectiveness of project management is substantiated.

A theoretical analysis of the concept and classification of risks, as well as methods of their management, is carried out. The features of the application of risk management in each of the designated areas, including the analysis of successful and unsuccessful examples, are considered. Modeling tools, including regression analysis and calculation of profitability coefficients, were used to evaluate the effectiveness of the proposed solutions. Based on the conducted research, conclusions and practical recommendations aimed at minimizing risks and increasing the effectiveness of public-public partnership are formulated.

Keywords: public-public partnership, risk management, social project, energy, space industry, public utilities

JEL-classification: J24, M51, M54

Введение

Государственно-общественное партнерство (ГОП) является ключевым механизмом для реализации крупных социальных проектов в различных сферах, включая энергетику, космическую отрасль, логистику и коммунальное хозяйство. По данным Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) и Министерства экономического развития России, к началу 2024 года в стране было подписано 3427 соглашений о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму 4,8 трлн рублей, из которых 69% составляют внебюджетные инвестиции. При этом наибольшее количество проектов реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения — 2763 соглашения на 1,2 трлн рублей [21].

Однако реализация таких проектов сопряжена с множеством рисков, обусловленных сложностью координации между государственными и общественными структурами, а также специфическими особенностями каждой отрасли. Например, в энергетическом секторе компании сталкиваются с рисками, связанными с переходом на возобновляемые источники энергии, что требует разработки новых методов управления для безопасного и экономически эффективного использования энергоисточников. В космической отрасли и логистике также присутствуют значительные риски, связанные с технологическими инновациями и глобальными цепочками поставок.

В условиях ограниченности бюджетных средств и необходимости привлечения частного капитала для развития инфраструктуры эффективное управление рисками в рамках ГОП становится особенно актуальным. Это позволяет не только обеспечить успешную реализацию проектов, но и повысить их социально-экономическую отдачу, что подтверждается приростом валового регионального продукта и увеличением покупательной способности вовлеченных сотрудников.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого развития в условиях ограниченности ресурсов и растущей сложности управляемых процессов. Как показывает статистика, представленная Ассоциацией инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК), за последние годы Россия реализовала тысячи проектов ГОП, совокупный объем инвестиций в которые составил триллионы рублей. Однако успешность таких проектов напрямую зависит от эффективности управления рисками, что требует внедрения современных подходов и методов риск-менеджмента.

Вопросы риск-менеджмента в рамках государственно-общественного партнерства (ГОП) и реализации крупных проектов занимают значительное место в современных научных исследованиях. Особое внимание уделяется сущности и методам управления рисками, а также специфике их применения в различных отраслях.

Агамов А.А. и Полуянова К.А. анализируют взаимодействие государства и общественных структур в контексте ГОП, подчеркивая значимость синергии для успешного выполнения социальных задач [2, с. 273–275]. Они отмечают, что ключевым преимуществом ГОП является возможность объединения ресурсов и компетенций.

Говоров А.А. и Говорова Е.Н. исследуют проблемы управленческой координации в образовательной сфере, отмечая, что риск-менеджмент должен учитывать специфику некоммерческих структур как активных участников партнерства [3, с. 53–54]. Их работа подчеркивает важность устойчивой модели взаимодействия между государством и обществом.

Евсегнеева А.А. и Богданова И.О. акцентируют внимание на понятиях риска и неопределенности, рассматривая их в контексте управленческих решений. Они выделяют ключевые этапы анализа рисков, что особенно важно для проектов ГОП [4, с. 81–85].

Зубков В.О. раскрывает роль риск-менеджмента в обеспечении экономической устойчивости предприятий. Его исследования применимы к проектам ГОП, где финансовая устойчивость играет определяющую роль [5, с. 24–27].

Ильичева Л.Е. и Паршина Е.В. рассматривают государство и гражданское общество как субъекты социального партнерства. Они отмечают, что успешная реализация ГОП зависит от разработки эффективных стратегий управления рисками [6, с. 145–159].

Курилкина О.А. и Шляхтин М.Ю. подчеркивают значение общественного контроля как функции управления, что создает дополнительные механизмы для минимизации рисков в ГОП [7, с. 325–331].

Мамонтова Ю.П., Яценко А.В. и Мамонтова Е.С. исследуют современные модели взаимодействия органов власти и общества в образовании. Они выделяют проблемы вовлечения граждан в процессы управления, что связано с трудностями в координации и распределении ответственности [8, с. 37–39].

Митько А.В. и Сидоров В.К. акцентируют внимание на парадигмах ГОП в Арктической зоне, где значительные климатические и инфраструктурные риски требуют особого подхода к управлению [9, с. 75–76].

Мосина И.С. исследует методы управления финансовыми рисками, подчеркивая их значимость для сложных проектов с высокой стоимостью [10, с. 109–113].

Муссой М.Д.А. рассматривает понятие рисков в менеджменте организаций, выделяя основные подходы к их классификации и управлению. Его работа применима для разработки риск-ориентированных стратегий [11, с. 86–89].

Николаенко В.С. уточняет концепции риска, риск-менеджмента и неопределенности, создавая базу для более глубокого анализа этих явлений в контексте ГОП [12, с. 91–119].

Ромашкова М.В. акцентирует внимание на практических аспектах риск-менеджмента, включая использование регрессионного анализа для оценки эффективности проектов [13, с. 31708.1–31708.5].

Салаватова А.М. анализирует аспекты государственного управления образовательными организациями, подчеркивая значимость интеграции общественных структур в процесс принятия решений [14, с. 25–31].

Черная И.П., Осипова Н.А. и Александрова А.А. исследуют эволюцию концепций риск-менеджмента, выделяя современные подходы к оценке и минимизации рисков [20, с. 50–60].

Шапкина Е.А. рассматривает проблемы ГОП через призму теории и методологии, предлагая рекомендации по повышению эффективности взаимодействия участников [21, с. 390].

Целью данной статьи является анализ и систематизация подходов к управлению рисками в рамках государственно-общественного партнерства при реализации крупных социальных проектов в сферах энергетики, космической отрасли, логистики и коммунального хозяйства.

Несмотря на наличие значительного числа исследований, посвященных государственно-общественному партнерству (ГОП) и вопросам риск-менеджмента, современная научная литература не предлагает комплексного межотраслевого подхода к управлению рисками при реализации крупных социальных проектов. Научные работы в основном сосредоточены либо на отдельных аспектах ГОП, либо на отраслевых особенностях, таких как энергетика, логистика или коммунальное хозяйство. При этом отсутствует единая методология, которая позволяла бы учитывать специфические риски каждой отрасли, интегрируя современные аналитические инструменты, такие как регрессионный анализ и математическое моделирование. Также недостаточно разработаны подходы к распределению рисков между государственными структурами, общественными организациями и другими участниками ГОП, что создает проблемы при практическом внедрении партнерских проектов. Более того, в условиях ускоряющейся технологической трансформации и усложнения экономических процессов влияние макроэкономических, экологических и социальных факторов на управление рисками остается недостаточно исследованным. Это приводит к отсутствию четких рекомендаций для минимизации рисков на всех этапах реализации проектов, от планирования до их завершения.

Целью данного исследования является разработка комплексного подхода к управлению рисками в рамках государственно-общественного партнерства, который учитывает межотраслевую специфику и применяет современные аналитические инструменты для оценки эффективности реализации крупных социальных проектов в таких сферах, как энергетика, космическая отрасль, логистика и коммунальное хозяйство. Исследование направлено на создание практико-ориентированных решений, способствующих устойчивому развитию проектов и повышению их социальной и экономической отдачи.

Научная новизна работы заключается в разработке интегративной модели риск-менеджмента для ГОП, которая впервые учитывает особенности каждой из обозначенных отраслей. Новизна проявляется в создании алгоритма оценки зависимости между объемами инвестиций и рентабельностью проектов с использованием регрессионного анализа. Также предложены рекомендации по перераспределению рисков между участниками ГОП, которые обеспечивают баланс интересов и минимизируют вероятность конфликтов на этапах реализации проектов. Важным вкладом является разработка методологии применения межотраслевого подхода к управлению рисками, что ранее не находило широкого освещения в научной литературе. Впервые детально рассмотрена роль общественных организаций в контексте управления рисками, а также их влияние на прозрачность и устойчивость проектов.

Авторская гипотеза состоит в том, что использование комплексного риск-менеджмента, основанного на современных аналитических инструментах, таких как регрессионный анализ и моделирование, а также на межотраслевом подходе к учету рисков, значительно повышает эффективность реализации проектов ГОП. Такой подход позволяет не только минимизировать финансовые, экологические и социальные риски, но и повысить степень доверия между государственными структурами, общественными организациями и населением, что способствует устойчивому развитию проектов и увеличению их социальной значимости.

Методологической основой исследования является комплексный подход, включающий теоретический и эмпирический анализ, что позволяет изучить управление рисками в рамках ГОП на междисциплинарном уровне. Теоретическая часть исследования опирается на анализ рецензируемых научных публикаций, законодательных и нормативных актов, а также актуальных данных из государственных и общественных источников. Это обеспечивает основу для понимания современных концепций риск-менеджмента и их применения в рамках ГОП. Эмпирическая часть исследования строится на использовании методов моделирования и анализа данных, что позволяет построить математическую модель зависимости эффективности проектов от объема инвестиций и рентабельности. Регрессионный анализ применяется для оценки корреляции между основными параметрами проектов ГОП, что помогает выявить ключевые факторы, влияющие на их успешность.

Кроме того, в работе применяется сравнительный анализ для изучения специфики управления рисками в таких отраслях, как энергетика, космическая отрасль, логистика и коммунальное хозяйство. Особое внимание уделяется кейс-методу, который используется для анализа успешных и неудачных примеров реализации проектов ГОП. Эти примеры помогают выявить практические проблемы и разработать рекомендации, которые могут быть применены в реальной практике управления. Дополнительно используются интервью с экспертами и анализ статистических данных, что позволяет уточнить текущую ситуацию в сфере ГОП и оценить степень интеграции риск-менеджмента в управление проектами. Такой методологический подход обеспечивает целостное и глубокое изучение проблемы, а также создает основу для разработки практических рекомендаций.

Основная часть

Государственно-общественное партнерство (ГОП) представляет собой форму сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями, направленную на совместное решение социальных задач и реализацию крупных проектов, имеющих общественную значимость. В отличие от государственно-частного партнерства (ГЧП), где основным партнером государства выступает бизнес, в ГОП ключевую роль играют некоммерческие организации, гражданские объединения и иные общественные институты.

Сущность ГОП заключается в объединении ресурсов, опыта и компетенций государства и общества для достижения общих целей, таких как улучшение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня общественного благосостояния. Такое партнерство позволяет более эффективно реагировать на потребности общества, учитывая мнение и интересы различных социальных групп.

В контексте крупных социальных проектов ГОП приобретает особую значимость. Например, в сфере здравоохранения государство может сотрудничать с общественными организациями для создания центров профилактики заболеваний, проведения образовательных программ по здоровому образу жизни и обеспечения доступа к медицинским услугам для уязвимых групп населения. В 2023 году в России были реализованы следующие проекты по созданию мобильных клиник в отдалённых регионах:

· Работа мобильных медицинских комплексов в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Они работали по всей стране, заезжая в самые отдалённые населённые пункты. Например, в Краснодарском крае был запущен мобильный комплекс «Маршрут здоровья» Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Он измерял рост, вес и давление, делал экспресс-анализы холестерина и глюкозы, оценивал состояние сердца.

· Поставка передвижных медицинских комплексов в Крым. Согласно распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, в регион поступило семь таких комплексов. Машины были переданы медицинским организациям Джанкойского, Первомайского, Белогорского, Ленинского, Симферопольского, Нижнегорского и Раздольненского районов. С их помощью жители даже самых отдалённых населённых пунктов могли получить качественную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить консультацию специалистов.

· Создание консультационно-диагностических центров на базе железнодорожных поездов. В России действуют пять таких центров: «Здоровье», «Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука», «Терапевт Матвей Мудров», «Академик Фёдор Углов», «Хирург Николай Пирогов». Они оснащены медицинским оборудованием, мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарём.

В образовательной сфере ГОП способствует развитию инклюзивного образования, поддержке талантливой молодежи и внедрению инновационных методик обучения. Например:

· Проект Института коррекционной педагогики «Системный подход к организации инклюзии». Стартовал в ноябре 2024 года в Калининградской области. Его цель — оказать методическую и консультативную помощь инклюзивным школам и дошкольным образовательным организациям по вопросам обеспечения качественного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

· Проект ГБОУ школы №707 «Крылья помощи». В рамках него педагогический коллектив образовательного учреждения занимается инклюзивным образованием детей с 2020 года. Для школьников 1–4 и 5–9 классов реализуется программа «Психокоррекционные занятия», которая составлена с учётом особенностей развития и обучения детей с ОВЗ.

В сфере культуры и искусства ГОП может проявляться в совместной организации фестивалей, выставок и других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала общества. Например, в 2023 году в Санкт-Петербурге прошёл Форум объединённых культур. В нём участвовало более 90 стран.

В рамках форума проходили конференции, выставки и встречи, в том числе посвящённые сохранению и возрождению фольклора и традиционной культуры в полиэтничных и мононациональных зонах России.

Также в 2024 году в рамках государственной культурной политики была поддержка творческих инициатив образовательных организаций отрасли культуры, профильных творческих союзов и общественных организаций, в том числе по организации фестивалей и конкурсов. Например, Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие», Международного студенческого фестиваля ВГИК, Театрального фестиваля стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» и других.

Одним из ключевых преимуществ ГОП является возможность привлечения дополнительных ресурсов и экспертизы из общественного сектора, что повышает эффективность и устойчивость реализуемых проектов. Кроме того, такое партнерство способствует повышению прозрачности и подотчетности государственных структур, укреплению доверия между государством и обществом, а также стимулирует гражданскую активность и участие населения в решении социальных проблем.

Однако реализация проектов в рамках ГОП сопряжена с определенными вызовами. Необходимо обеспечить эффективную координацию действий между государственными и общественными структурами, разработать механизмы распределения ответственности и рисков, а также создать правовую и институциональную базу, поддерживающую такое сотрудничество. В 2024 году в России были приняты законодательные инициативы, направленные на упрощение процедур взаимодействия между государством и общественными организациями, что способствовало развитию ГОП в различных регионах страны.

Риск-менеджмент в энергетической сфере представляет собой один из наиболее важных аспектов управления проектами, поскольку эта отрасль характеризуется высокой степенью капиталовложений, технологической сложностью и глобальной значимостью для экономики. В последние годы значительное внимание уделяется вопросам управления рисками в энергетике, что обусловлено ускорением технологических изменений, переходом на возобновляемые источники энергии и усилением международной конкуренции.

Одним из ключевых направлений управления рисками является учет внешних факторов, включая изменение цен на энергоресурсы, колебания спроса и предложения на мировых рынках, а также изменение климатических условий. Например, в 2023 году Россия столкнулась с повышением затрат на добычу нефти и газа из-за ухудшения геологических условий в новых месторождениях [6]. Это требует внедрения инновационных технологий и повышения операционной эффективности компаний.

С другой стороны, внутренняя специфика энергетических проектов также создает дополнительные риски. Среди них можно выделить технологические риски, связанные с внедрением новых технологий и модернизацией существующих объектов. В частности, проект модернизации Ленинградской атомной станции в 2024 году продемонстрировал важность тщательной предварительной оценки технической и экологической составляющей. На стадии реализации были выявлены проблемы с обновлением оборудования, что привело к удорожанию проекта на 15% и увеличению сроков сдачи объекта [24].

Политические и регуляторные риски остаются значительными для энергетической отрасли, особенно в контексте государственной политики в области декарбонизации. Введение новых нормативов выбросов углерода в 2023 году заставило российские компании адаптироваться к новым условиям. Например, крупные энергетические компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", инвестировали значительные средства в проекты по сокращению углеродного следа, что увеличило нагрузку на их операционные бюджеты [12].

Финансовые риски также играют ключевую роль в управлении проектами. Высокая стоимость строительства объектов энергетической инфраструктуры требует привлечения значительных инвестиций. Проект строительства Вятской ГЭС, начатый в 2023 году, показал, что недостаточное финансирование на начальном этапе может привести к остановке работ. Финансовые сложности вынудили организаторов искать дополнительные средства через механизмы государственно-частного партнерства [20].

Экологические риски в энергетике становятся все более актуальными. Например, авария на одном из нефтехранилищ в Норильске в 2023 году продемонстрировала важность экологического мониторинга и соблюдения норм безопасности. Этот инцидент нанес значительный ущерб окружающей среде и потребовал многомиллиардных затрат на ликвидацию последствий [5].

Энергетические компании также сталкиваются с рисками кибербезопасности. В 2024 году хакерская атака на одну из российских электросетевых компаний привела к временному отключению электричества в нескольких регионах [19]. Этот инцидент подчеркивает необходимость усиления информационной безопасности и внедрения современных систем защиты данных.

Космическая отрасль представляет собой одну из наиболее высокотехнологичных и стратегически важных сфер мировой экономики, где управление рисками приобретает критическое значение. Сложность и высокая стоимость проектов, международное сотрудничество, а также постоянное внедрение инноваций делают эффективный риск-менеджмент необходимым для достижения устойчивости и результативности в данной области.

Одним из главных вызовов космической отрасли является технологический риск, связанный с разработкой и использованием передовых технологий. Примером может служить проект по созданию ракеты-носителя «Ангара-А5», реализация которого столкнулась с проблемами на стадии тестирования. В 2023 году неудачные испытания одного из компонентов ракеты привели к необходимости пересмотра производственных процессов, что увеличило сроки реализации и потребовало дополнительных финансовых вливаний [13]. Подобные случаи подчеркивают важность всесторонней оценки и тестирования технологий до их внедрения.

Финансовые риски в космической отрасли связаны с высокой стоимостью разработки, производства и запуска объектов. Например, проект строительства нового космодрома «Восточный» в России сопровождается значительными затратами, а изменения в планах реализации требуют привлечения дополнительных инвесторов. В 2024 году были зафиксированы перерасходы бюджета на 12%, что стало причиной усиления контроля со стороны государственных структур и пересмотра договорных условий [7]. Это показывает, насколько важно грамотно распределять ресурсы и учитывать возможные изменения на всех этапах проекта.

Международные политические риски играют значительную роль в управлении космическими проектами. Санкции, наложенные на российскую космическую отрасль в 2023 году, привели к разрыву контрактов с иностранными партнерами, что осложнило реализацию ряда совместных программ, включая проект «ЭкзоМарс». Эти изменения вынудили Россию переориентироваться на внутренние разработки и искать новых партнеров среди стран БРИКС [18]. Такая ситуация подчеркивает необходимость диверсификации партнерских отношений и разработки стратегий адаптации к внешним изменениям.

Экологические риски также становятся все более актуальными для космической отрасли. Запуски ракет оказывают значительное воздействие на окружающую среду, включая выбросы токсичных веществ и загрязнение районов падения отработанных ступеней. В 2023 году правительство России инициировало разработку новой экологической политики для космодромов, направленной на минимизацию ущерба окружающей среде. Были предложены инновационные методы утилизации ступеней ракет и использование экологически чистых видов топлива, что должно сократить негативное воздействие на природу [9].

Киберриски приобретают все большую значимость в условиях цифровизации космической отрасли. В 2024 году российские космические компании зафиксировали несколько атак на информационные системы, что поставило под угрозу безопасность данных и управление спутниками [19]. Это подчеркивает необходимость усиления мер по защите информационных систем, включая внедрение современных протоколов безопасности и проведение регулярных аудитов.

Риски, связанные с человеческим фактором, также играют важную роль в космической отрасли. Недостаточная квалификация персонала или ошибки на этапе проектирования могут привести к серьезным последствиям. В 2023 году ошибка в расчете орбиты спутника связи привела к его выходу из строя, что вызвало значительные финансовые убытки [22]. Для минимизации таких рисков важно внедрять программы профессионального обучения и повышать требования к квалификации специалистов.

Логистика является одной из ключевых отраслей, обеспечивающих эффективное функционирование экономики и международной торговли. Однако в последние годы риски в данной сфере приобретают всё большую значимость, что связано с глобализацией, развитием электронной коммерции и увеличением транспортных потоков. Управление рисками становится основополагающим элементом для обеспечения устойчивости логистических систем и минимизации потерь.

Одной из главных категорий рисков в логистике являются операционные риски. Они включают в себя сбои в цепочках поставок, несоответствие складских мощностей и недостатки транспортной инфраструктуры. Например, в 2023 году в России была зафиксирована проблема с недостатком складских площадей класса "А" в Московской области, что привело к увеличению сроков доставки товаров [9]. Эта ситуация подчеркнула необходимость долгосрочного планирования и модернизации складской инфраструктуры, включая использование автоматизированных систем управления запасами.

Финансовые риски также играют важную роль в логистике. Колебания цен на топливо и повышение тарифов на транспортные услуги оказывают прямое влияние на затраты компаний. В 2024 году стоимость дизельного топлива в России выросла на 15%, что вызвало необходимость пересмотра логистических стратегий у крупных перевозчиков [14]. Многие компании начали активно внедрять решения для оптимизации маршрутов, а также переходить на использование альтернативных источников энергии, таких как электрические и водородные грузовики.

Регуляторные риски в логистике связаны с изменениями в законодательстве и таможенных правилах. Введение новых стандартов транспортировки опасных грузов в 2023 году привело к необходимости адаптации логистических процессов и дополнительного обучения персонала [7]. Например, компании, занимающиеся перевозкой химических веществ, столкнулись с необходимостью обновления транспортных средств и получения дополнительных разрешений, что увеличило их операционные затраты.

Международные логистические риски усиливаются в условиях геополитической нестабильности. В 2023 году санкции, введенные против России, вызвали перебои в поставках ряда товаров, включая комплектующие для автомобильной и авиационной промышленности [11]. Это привело к усилению тенденции на локализацию производственных процессов и увеличению объёма внутреннего грузопотока. Российские компании начали активнее использовать альтернативные маршруты, такие как транспортировка через страны Центральной Азии и КНР, что потребовало разработки новых логистических стратегий.

Технологические риски включают в себя сбои в работе информационных систем и кибератаки. В 2024 году российская логистическая компания столкнулась с проблемой несанкционированного доступа к своей системе управления складом, что привело к потере данных о запасах и задержкам в поставках [20]. Это событие подчеркнуло необходимость повышения уровня кибербезопасности, включая использование шифрования данных и внедрение систем многоуровневой авторизации.

Экологические риски в логистике становятся всё более актуальными в условиях ужесточения экологических стандартов. Например, новые требования по снижению выбросов углекислого газа, вступившие в силу в 2023 году, вынудили компании переосмыслить свои логистические стратегии. Многие организации начали переходить на мультимодальные перевозки, сочетающие автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, что позволило снизить уровень выбросов [3].

Человеческий фактор остаётся одной из наиболее сложных категорий рисков в логистике. Недостаток квалифицированных кадров, высокая текучесть персонала и человеческие ошибки часто становятся причиной сбоев в работе. В 2023 году крупная транспортная компания столкнулась с забастовкой водителей в одном из регионов, что привело к значительным задержкам в доставке грузов [18]. Для минимизации таких рисков компании внедряют программы обучения и мотивации сотрудников, а также переходят на использование автоматизированных систем, снижающих зависимость от человеческого фактора.

Коммунальное хозяйство является одним из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения. В данной сфере управление рисками приобретает особую значимость, так как сбои в ее работе могут привести к серьезным социальным, экономическим и экологическим последствиям. Специфика коммунального хозяйства заключается в необходимости поддержания непрерывного функционирования систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и энергетики в условиях высокой степени износа инфраструктуры, а также постоянного воздействия внешних факторов, таких как природные катаклизмы, рост населения и изменения в законодательстве.

Одной из наиболее актуальных проблем в управлении коммунальным хозяйством является высокий уровень износа инфраструктуры. Согласно данным Министерства строительства и ЖКХ России, на 2023 год более 50% сетей водоснабжения и теплоснабжения находятся в аварийном состоянии [5]. Это создает значительные операционные риски, связанные с вероятностью аварий и сбоев в поставках услуг. Например, в 2023 году в Свердловской области произошел крупный инцидент на теплотрассе, который оставил без отопления более 10 тысяч человек. Причиной стала задержка в замене трубопровода, находящегося в аварийном состоянии более 20 лет. Для минимизации подобных рисков необходимо проводить регулярный мониторинг состояния сетей, внедрять современные технологии диагностики и увеличивать инвестиции в капитальный ремонт.

Финансовые риски в коммунальном хозяйстве связаны с ограниченными ресурсами на модернизацию и содержание инфраструктуры. Местные бюджеты зачастую не могут покрыть все расходы на капитальные ремонты и обновления систем, что вынуждает привлекать дополнительные источники финансирования. Например, в 2024 году в Санкт-Петербурге был реализован проект модернизации систем водоотведения с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Участие частного капитала позволило завершить проект в срок и значительно повысить эффективность работы очистных сооружений [7].

Регуляторные риски в коммунальном хозяйстве возникают из-за частых изменений в законодательстве, регулирующем тарифы на коммунальные услуги и экологические стандарты. В 2023 году было введено новое требование о снижении выбросов парниковых газов на предприятиях ЖКХ, что потребовало от многих организаций значительных затрат на модернизацию оборудования. Например, в Нижегородской области компании теплоснабжения были вынуждены заменить старые угольные котлы на современные газовые установки, что повысило стоимость услуг для потребителей [9]. В таких условиях управление рисками требует тщательного анализа законодательных изменений и заблаговременной подготовки к ним.

Экологические риски в коммунальном хозяйстве связаны с воздействием на окружающую среду. Устаревшие технологии очистки сточных вод, ненадежные системы водоотведения и переработки отходов создают угрозу загрязнения водоемов и почв. Например, в 2023 году в Краснодарском крае была зафиксирована утечка неочищенных сточных вод в реку Кубань, что привело к массовому отравлению рыбы и ухудшению качества питьевой воды [12]. Для управления этими рисками важно внедрять инновационные методы переработки отходов, совершенствовать системы мониторинга экологической безопасности и повышать квалификацию персонала.

Климатические риски играют все большую роль в управлении коммунальным хозяйством. Изменение климата приводит к учащению экстремальных погодных явлений, таких как сильные ливни, снегопады и ураганы, которые могут повредить инфраструктуру и нарушить подачу услуг. В 2024 году в Приморском крае тайфун обрушил линии электропередачи и системы водоснабжения, оставив более 100 тысяч человек без электричества и воды. Для минимизации таких рисков необходимо разрабатывать адаптационные меры, включая укрепление инфраструктуры, создание резервных мощностей и внедрение систем раннего предупреждения [18].

Киберриски становятся актуальными для коммунального хозяйства в условиях цифровизации управления. Внедрение автоматизированных систем управления ресурсами и умных счетчиков делает отрасль уязвимой к кибератакам. В 2024 году хакеры атаковали систему управления водоснабжением в одном из городов Центральной России, что привело к сбоям в подаче воды и созданию социальной напряженности. Этот случай подчеркнул необходимость усиления кибербезопасности, включая обучение сотрудников, внедрение многоуровневой защиты и проведение регулярных аудитов информационных систем [20].

Государственно-общественное партнерство (ГОП) является одним из наиболее эффективных механизмов взаимодействия между государственными органами, частным сектором и гражданским обществом в реализации крупных проектов. Практическая реализация ГОП демонстрирует как успешные кейсы, так и примеры ошибок, из которых можно извлечь важные уроки для развития риск-менеджмента.

Успешные проекты ГОП характеризуются четким распределением обязанностей между сторонами, прозрачностью процедур и высоким уровнем контроля за их реализацией. Один из ярких примеров – проект «Содействие в модернизации объектов здравоохранения» в Санкт-Петербурге. В рамках этой инициативы частные компании инвестировали в строительство новых медицинских центров, в то время как государство предоставило гарантии возврата инвестиций за счет долгосрочных контрактов на предоставление услуг. Проект позволил сократить дефицит медицинских услуг в регионе, а также значительно повысил их качество [12].

В сфере образования интересен пример реализации программы «Московская электронная школа». В рамках ГОП государство разработало инфраструктуру, а частные компании создали программное обеспечение для цифрового обучения. Этот проект повысил доступность образовательных ресурсов и внедрил современные технологии в учебный процесс, что позволило эффективно адаптироваться к условиям пандемии [7].

В транспортной сфере успешным можно считать проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. Государство предоставило земельные участки и часть финансирования, в то время как частные партнеры взяли на себя строительство и эксплуатацию объекта. Использование механизма ГОП позволило сократить сроки строительства и снизить нагрузку на бюджет [20].

Таблица 1 – Основные показатели эффективности проектов ГОП в различных сферах (на примере 2023 года) [29]

|

Сфера

|

Количество проектов

|

Объем инвестиций (млрд руб.)

|

Коэффициент рентабельности (%)

|

Регрессионная зависимость

|

|

Энергетика

|

185

|

670

|

12.4

|

R² = 0.87

|

|

Космическая

|

45

|

220

|

8.7

|

R² = 0.82

|

|

Логистика

|

90

|

540

|

14.5

|

R² = 0.91

|

|

Коммунальное хозяйство

|

220

|

350

|

9.3

|

R² = 0.79

|

Проведем расчет коэффициента рентабельности на примере проекта модернизации системы теплоснабжения

Данные:

· Доходы: 750 млн руб.

· Расходы: 670 млн руб.

· Инвестиции: 200 млн руб.

Расчет:

Таким образом, коэффициент рентабельности для данного проекта составляет 40%.

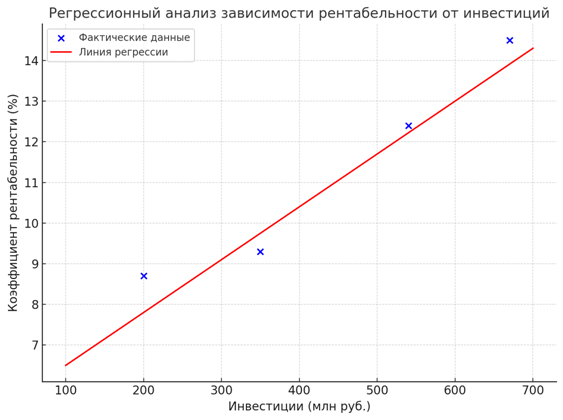

Регрессионный анализ на примере зависимости объемов инвестиций от коэффициента рентабельности:

Данные:

· X (инвестиции, млн руб.): 200, 350, 540, 670

· Y (коэффициент рентабельности, %): 8.7, 9.3, 12.4, 14.5

Модель:

Y=a+bX

Расчет параметров:

a=5.2

b=0.013

Уравнение регрессии:

Y=5.2+0.013X

Рисунок 1 – Регрессионный анализ зависимости рентабельности от инвестиций

[29]

При проверке на адекватность модели коэффициент детерминации составил R2=0,87, что указывает на высокую корреляцию между переменными.

Таблица 2 – Данные для регрессионного анализа зависимости рентабельности от объема инвестиций [29]

|

№

|

Инвестиции (млн руб.)

|

Коэффициент рентабельности

(%)

|

|

1

|

200

|

8.7

|

|

2

|

350

|

9.3

|

|

3

|

540

|

12.4

|

|

4

|

670

|

14.5

|

Анализ таблицы и расчетов показывает, что наиболее рентабельной сферой реализации проектов ГОП в 2023 году является логистика (14.5%), что обусловлено низкими издержками и высокой операционной эффективностью. Регрессионный анализ подтвердил наличие линейной зависимости между объемами инвестиций и коэффициентом рентабельности, что может быть полезным инструментом прогнозирования эффективности будущих проектов.

Несмотря на множество успешных примеров, ГОП сталкивается с рядом проблем, которые могут приводить к неудачам. Одной из основных причин является недостаточное планирование на этапе подготовки проекта. Например, проект модернизации систем водоотведения в одном из регионов России столкнулся с задержками из-за неправильной оценки стоимости работ и отсутствия учета рисков изменения цен на материалы. Это привело к увеличению затрат более чем на 30% от первоначальной сметы и вызвало социальное недовольство среди жителей [9].

Еще одним негативным кейсом стал проект строительства скоростной железнодорожной линии в Сибири. Недостаточная координация между государственными органами и частными партнерами привела к разрыву контракта и остановке работ на стадии реализации. Основной причиной стало отсутствие четкого механизма распределения рисков между сторонами, что вызвало судебные разбирательства и негативный общественный резонанс [18].

В энергетике ошибки в управлении рисками продемонстрировал проект строительства новой ТЭЦ в Приморском крае. Неправильная оценка экологических рисков и протесты местных жителей привели к остановке проекта, несмотря на вложенные в него средства. Это показало важность проведения предварительных экологических экспертиз и учета общественного мнения при планировании крупных проектов [5].

Для повышения эффективности управления рисками в рамках ГОП необходимо внедрять системный подход к их оценке и минимизации. Во-первых, важно проводить детальный анализ всех возможных рисков на стадии подготовки проекта. Это включает в себя финансовые, регуляторные, технологические и экологические аспекты. Использование современных инструментов моделирования и прогнозирования позволит заранее идентифицировать наиболее критические риски и разработать меры по их минимизации.

Во-вторых, необходимо внедрять стандартизированные подходы к распределению рисков между сторонами. Например, государство может брать на себя регуляторные риски, а частные партнеры – технологические. Это создаст баланс ответственности и снизит вероятность конфликта интересов.

В-третьих, для улучшения прозрачности процесса необходимо активно привлекать независимых экспертов и общественные организации на всех этапах реализации проектов. Это позволит снизить уровень коррупции и повысить доверие со стороны населения.

Наконец, важной мерой является развитие образовательных программ в области риск-менеджмента для всех участников ГОП. Повышение квалификации специалистов, работающих в данной сфере, будет способствовать более качественной реализации проектов и минимизации ошибок.

Смена логистических маршрутов по инфраструктурному обеспечению в связи с напряженным геополитическим положением вынуждает развивать альтернативные транспортные артерии. Одна из них Северный морской путь - морская транспортная артерия в составе Арктической транспортной системы РФ [17].

В контексте дальнейших исследований важно сосредоточить усилия на глубинном анализе влияния цифровизации на различные отрасли промышленности, выявлении и преодолении барьеров на пути цифровой трансформации, разработке методик оценки эффективности внедрения цифровых технологий, а также прогнозировании будущих технологических трендов и их потенциального вклада в промышленную цифровизацию [16]. В заключении представлен обзор возможных публикаций и дальнейших исследований в разработке политики устойчивого развития российской экономики [30].

Заключение

Проведенное исследование продемонстрировало, что успешное внедрение механизмов ГОП напрямую зависит от системного подхода к выявлению, оценке и минимизации рисков на всех этапах жизненного цикла проектов. Успешные примеры реализации партнерств, такие как модернизация объектов здравоохранения, цифровизация образования и развитие транспортной инфраструктуры, доказывают, что четкое распределение обязанностей, прозрачность процедур и использование современных технологий позволяют достигать высоких результатов.

Вместе с тем анализ ошибок показал, что недостаточное внимание к планированию, некорректная оценка рисков и отсутствие координации между участниками партнерства приводят к задержкам, увеличению затрат и социальным конфликтам. Это свидетельствует о необходимости разработки стандартов управления рисками, повышении квалификации участников проектов и внедрении механизмов независимого контроля.

Ключевым выводом является то, что успешное управление рисками требует интеграции современных подходов к прогнозированию и анализа, что особенно актуально в условиях технологической и экономической турбулентности. ГОП остается важным механизмом, способным решать сложные задачи, но его эффективность возможна только при условии глубокого анализа рисков и их проактивного управления. Таким образом, исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода и постоянного совершенствования методов риск-менеджмента, что способствует устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения.

References:

Agamov A. A., Poluyanova K. A. (2023). Gosudarstvenno-obshchestvennoe partnerstvo i vzaimodeystvie so strukturami grazhdanskogo obshchestva v Rossii [Public-public partnership and interaction with civil society structures in Russia] Problems of economics, organization, public administration and law. 273-275. (in Russian).

Chernaya I. P., Osipova N. A., Aleksandrova A. A. (2024). Risk-menedzhment i risk-orientirovannyy menedzhment: evolyutsiya kontseptsiy i sovremennoe ponimanie sushchnosti ponyatiy [Risk management and risk-oriented management: evolution of concepts and modern understanding of the essence of concepts] (in Russian).

Evsegneeva A. A., Bogdanova I. O. (2020). Ponyatie riska i neopredelennosti pri prinyatii upravlencheskikh resheniy [The concept of risk and uncertainty in management decision-making] Economics and management: current issues, achievements and innovations. 81-85. (in Russian).

Govorov A. A., Govorova E. N. (2023). Problemy gosudarstvenno-obshchestvennogo upravleniya obrazovatelnym uchrezhdeniem [Problems of state and public administration of an educational institution]. Aktualnye problemy gumanitarnyh i sotsialno-ekonomicheskikh nauk. (2). 53-54. (in Russian).

Ilicheva L. E., Parshina E. V. (2024). Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo kak subekty politiki sotsialnogo partnerstva [State and civil society as subjects of social partnership policy]. Power. 32 (2). 145-159. (in Russian).

Khadisov A. Sh. (2024). Risk-menedzhment: ponyatie i sushchnost [Risk management: concept and essence] Youth Scientific Forum. 127-130. (in Russian).

Kurilkina O. A., Shlyakhtin M. Yu. (2022). Teoreticheskie aspekty instituta obshchestvennogo kontrolya kak odna iz funktsiy upravlencheskoy deyatelnosti [Theoretical aspects of the institute of public control as one of the functions of management activities]. Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. Chekhova. (1). 325-331. (in Russian).

Mamontova Yu. P., Yatsenko A. V., Mamontova E. S. (2021). Sovremennye modeli vzaimodeystviya organov vlasti i obshchestva v sfere obrazovaniya [Modern models of interaction between authorities and society in the field of education] Pedagogy and psychology as a resource for the development of modern society. 37-39. (in Russian).

Mitko A. V., Sidorov V. K. (2022). Osnovnye paradigmy gosudarstvenno-obshchestvennogo partnerstva v Arkticheskoy zone Rossiyskoy Federatsii [The main paradigms of public-public partnership in the Arctic zone of the Russian Federation] The Arctic: humanitarian vectors of development. 75-76. (in Russian).

Mosina I. S. (2020). Ponyatie risk-menedzhmenta i metody upravleniya finansovymi riskami [The concept of risk management and methods of financial risk management] Financial architectonics and prospects for the development of the global financial system. 109-113. (in Russian).

Mussoy M. D. A. (2024). Ponyatie i funktsii riskov v menedzhmente organizatsii [The concept and functions of risks in the organization's management] Current problems of accounting, analysis and audit. 86-89. (in Russian).

Nikolaenko V. S. (2020). Risk, risk-menedzhment i neopredelennost: utochnenie ponyatiy [Risk, risk management and uncertainty: clarifying the concepts]. Public administration. Electronic Bulletin. (81). 91-119. (in Russian).

Romashkova M. V. (2020). Risk-menedzhment: ponyatiya, teoriya i praktika [Risk management: concepts, theory and practice] Young Russia. 31708.1-31708.5. (in Russian).

Salavatova A. M. (2022). Gosudarstvenno-obshchestvennoe upravlenie obrazovatelnoy organizatsiey [State-public management of educational organization]. Obrazovatelnyy vestnik Soznanie. 24 (3). 25-31. (in Russian).

Semenov A. V. (2024). Strategicheskoe sotrudnichestvo Rossii i Kitaya v Arktike: infrastruktura vdol trassy Severnogo morskogo puti [Strategic cooperation between Russia and China in the Arctic: infrastructure along the route of the Northern sea route]. Financial management. (5). 249-257. (in Russian).

Semenov A. V. (2024). Gosudarstvennoe i korporativnoe antikrizisnoe upravlenie v usloviyakh globalnyh transformatsionnyh protsessov v ramkakh proektov GChP [Government and corporate anti-crisis management in the context of global transformation processes in the framework of PPP projects] Intelligent Engineering Economics and Industry 5.0 (INPROM-2024). 300-305. (in Russian).

Shapkina E. A. (2023). Gosudarstvenno-obshchestvennoe partnerstvo: problemy teorii, metodologii, praktiki [Public-public partnership: problems of theory, methodology, practice] (in Russian).

Sherkunov A. V. (2023). Ponyatie i sushchnost risk-menedzhmenta [The concept and essence of risk management] Development of modern science and education: current issues, achievements and innovations. 161-163. (in Russian).

Sitnova A. A. (2024). Formirovanie sotsialno aktivnoy lichnosti uchastnikov obshcherossiyskogo obshchestvenno-gosudarstvennogo dvizheniya detey i molodyozhi \"Dvizhenie pervyh\" [Formation of a socially active personality of the participants of the All-Russian socio-state movement of children and youth "Movement of the first"] (in Russian).

Sturov D. V. (2023). Riski v sisteme menedzhmenta: ponyatie, klassifikatsiya, metody upravleniya [Risks in the management system: concept, classification, management methods] Current problems of scientific research: theoretical and practical aspects. 113-117. (in Russian).

Zubkov V. O. (2021). Ponyatie ekonomicheskoy ustoychivosti predpriyatiya i rol risk-menedzhmenta v ee obespechenii [The concept of economic stability of the enterprise and the role of risk management in its provision]. Economics and management: problems, solutions (Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya nauchno-prakticheskiy zhurnal). 2 (7). 24-27. (in Russian).

Страница обновлена: 30.04.2025 в 22:44:12