Financial and economic mechanisms of macroregional development

Zakharchuk E.A.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 9

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 11 (November 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=76099363

Abstract:

The article analyzes budget investments in the constituent entities of the Russian Federation and federal districts, which allow to show the availability of financial opportunities for regions to cooperate in the implementation of joint investment projects. The research purpose was to study the financial and economic mechanisms and investment resources of Russian regions that are part of the macroregions (federal districts) in connection with the need to implement joint infrastructure projects.

On the basis of open statistics, the article determines that in Russia investment financing at the expense of the state budget is carried out in approximately equal proportions between the federal and regional budgets. However, the situation in the regional context is quite different.

Based on the assessment of the ratio of investments from the federal and regional budgets per capita in the regions of the Russian Federation in relation to the average level in Russia, the differentiation of Russian regions and federal districts in attracting budget investments is determined.

It is shown that there is a strong differentiation of Russian regions in attracting federal and regional budget investments both within the country and within federal districts. The current situation depends more on the interest of the federal authorities in the development of a particular region than on its geographical or financial and economic capabilities.

As a result, there is a lack of uniformity in the distribution of investment funds among Russia's regions.

Therefore, it is necessary to create a new financial and economic mechanism of interregional cooperation, which will allow to simplify the procedure of allocating additional funds for joint investment projects, which should contribute to the more even regional development.

The article is based on the results of research carried out within the framework of the research topic of the Financial University “Financial and economic mechanisms for the development of macroregions, urban agglomerations and single-industry towns”

Keywords: financial and economic mechanism, macroregion, federal district, interregional interaction, budget investments

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках темы НИР Финансового университета при Правительстве РФ «Финансово-экономические механизмы развития макрорегионов, городских агломераций и моногородов»

JEL-classification: P25, Н54, G28

ВВЕДЕНИЕ

Реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. [1] показала, что формирование макрорегионов в данном документе слабо обосновано с точки зрения постановки целей и задач, критериев выделения, а также механизмов развития. Поэтому, при рассмотрении финансово-экономических механизмов развития макрорегионов, в первую очередь, необходимо понимать базовые принципы их формирования – какие цели преследует такое объединение, какие задачи они должны решить и насколько необходима жестко зафиксированная структура макрорегиона. В Концепции Стратегии Пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года [2] выделены проблемы, сохранившие актуальность, в то же время сами механизмы финансового и экономического стимулирования развития российских регионов также представлены лишь в общем виде.

Возможным вариантом реализации задач, стоящих перед стратегией пространственного развития Российской Федерации, может стать проектный подход, в основе которого заложен гибкий подход к формированию макрорегионов, в зависимости от решения каких-либо задач по совместному развитию экономического развития территорий. Таким образом, для регионов появляется возможность реализации целей пространственного развития вне жесткой привязки к административным границам макрорегионов. К тому же, если сфокусироваться на азиатской части Российской Федерации, территории многих регионов (например, Красноярский Край, Республика Саха, Иркутская область) настолько обширны, что решение задач взаимодействия одной части субъекта РФ может не соотносится с задачами развития другой части (например, Арктический регион и сухопутные приграничные территории).

В любом случае, механизмы развития макрорегионов должны быть универсальными, и представлять собой комплекс условий для эффективного взаимодействия регионов РФ на основе взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах (инфраструктурной, транспортной, здравоохранения, образования и т.д.).

Целью данной работы выступает изучение финансово-экономических механизмов и инвестиционных ресурсов регионов РФ, входящих в макрорегионы (федеральные округа), в условиях необходимости реализации совместных инфраструктурных проектов.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости создания нового финансово-экономического механизма межрегионального взаимодействия, позволяющего упростить процедуру выделения дополнительного финансирования на реализацию совместных инвестиционных проектов. Выделены причины дифференциации регионов Российской Федерации по привлечению федеральных и региональных бюджетных инвестиций как в рамках страны, так и внутри федеральных округов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Теоретически, проблемам развития межрегионального экономического взаимодействия в настоящее время посвящено достаточное количество исследований. В научной литературе взаимодействие регионов рассматривается разнопланово, как в рамках одного федерального округа или макрорегиона [1, 3, 14, 18] (Abdulmanapov, 2014; Bakumenko, 2018; Minakir, Isaev, Demyanenko, Prokapalo, 2020; Serebryakova, 2009), так и как точечное взаимодействие в рамках реализации конкретных проектов или программ [9, 19] (Gainanov, Ataeva, 2021; Uskova, Lukin, 2016). В некоторых исследованиях межрегиональные инвестиционные проекты изучаются как основа формирования новых макрорегионов [8] (Veselova, 2018). Ряд исследователей рассматривают влияние развития отдельных отраслей и направлений экономики для успешного функционирования макрорегионов [17, 16] (Repinsky, 2022; Pribytkova, 2023). Одним из перспективных направлений выделяется реализация крупномасштабных проектов регионального значения, способствующего развитию территорий на основе межрегионального сотрудничества [10, 12] (Gainanov, Gataullin, Ataeva, 2021; Kotov, 2022). В некоторых работах вопросы развития межрегиональных связей рассматриваются с позиции экономического роста [15] (Misineva, 2022) и эффективного использования трудовых, инвестиционных, производственных, природных ресурсов [13, 14, 20, 21] (Litvinov, 2022; Belousova, 2012; Georges, Panos, 2015; Xin, Anlu, Zhanli, 2020). Другие исследователи рассматривают эти процессы с позиции влияния на устойчивое развитие региона и страны [2, 5] (Avezov, 2018; Biglova, 2023).

В практическом плане, в последние годы в бюджетном законодательстве в рамках совершенствования межбюджетных отношений, появились новые механизмы финансирования проектов межрегионального взаимодействия – «горизонтальные» трансферты [3] и «горизонтальные» бюджетные кредиты [4]. Перспективы и практика использования новых финансовых механизмов межрегионального сотрудничества подробно рассмотрены в работе [11] (Klimanov, Kazakova, Yagovkina, 2021). Авторы проводят сравнительную характеристику этих механизмов и дают оценку их эффективности. От степени их проработанности и внедрения во многом зависит успешность реализации межрегионального сотрудничества, в том числе в условиях внешних ограничений [6, 7] (Bogacheva, Feoktistova, 2015; Vazhenina, Vazhenin, 2023).

Таким образом, в настоящее время накоплен достаточно большой массив теоретико-методологических исследований, посвященный как описанию моделей межтерриториального сотрудничества, так и возможных вариантов активизации таких взаимодействий. Однако, остается малоизученным вопрос об инвестиционных возможностях регионов по реализации совместных проектов.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Теоретической базой исследования выступает совокупность научных трудов отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой теме.

Эмпирическую базу исследования составили официальные данные и материалы, размещенные на официальных сайтах Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики. Для анализа инвестиционных возможностей мы используем официальные данные Росстата, то есть «Приложение к сборнику «Инвестиции в России. 2023» Информация в разрезе субъектов Российской Федерации», где представлены данные по источникам капитальных вложений в разрезе субъектов РФ за 2000-2022 гг.

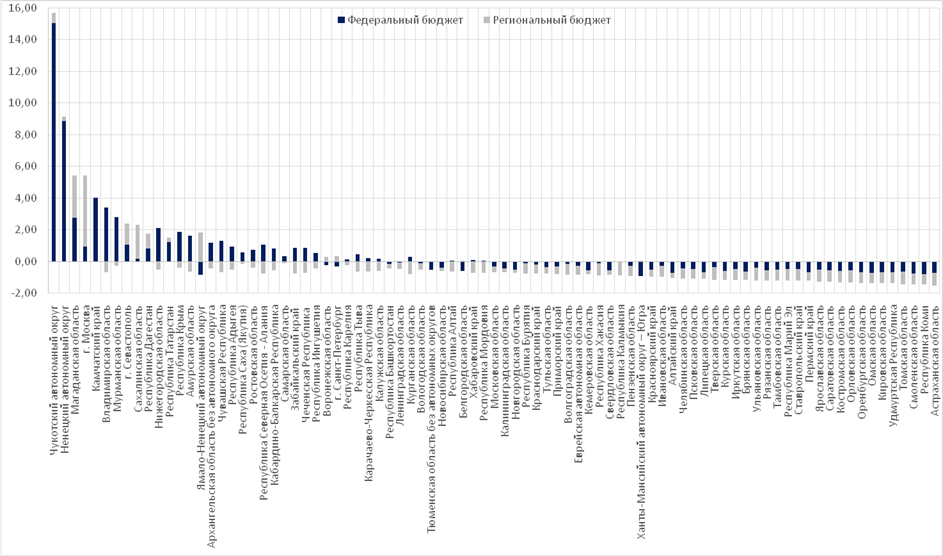

С использованием графического метода была проведена визуализация, полученных в ходе исследования результатов. В результате чего удалось продемонстрировать соотношение объема инвестиций из федерального и регионального бюджетов по регионам РФ в расчете на душу населения относительно среднероссийского уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из обзора литературы, вопросы межрегионального (межтерриториального) сотрудничества рассматриваются через различные аспекты социально-экономического развития территорий, начиная от научно-технического и заканчивая совместным использованием инфраструктуры. В то же время, на наш взгляд, слабо исследован вопрос источников финансирования такого взаимодействия, поскольку некоторая часть рассматриваемых форм лежит в организационной (правовой) плоскости, однако для большинства проектов сотрудничества необходимы финансовые ресурсы. Поскольку значительная часть рассматриваемых вариантов сотрудничества относится к капитальному строительству (строительство дорог, аэропортов, железной дороги, мест размещения, жилья, объектов социальной инфраструктуры и т.д.), то необходимо рассмотреть инвестиционные возможности регионов по расширению проектов межрегионального взаимодействия.

В первую очередь, стоит отметить, что инвестиции за счет всех бюджетных источников (федеральный, региональные и муниципальные бюджеты) составило порядка 20,4% от всех вложенных средств на эти цели. Доля федерального бюджета в 2022 году составляла 9,8% (2 730,79 млн. руб.), вклад региональных бюджетов около 9,3% (2 591,47 млн. руб.), из муниципальных бюджетов было профинансировано 1,3% от всех инвестиций (362 248,04 млн. руб.). Таким образом, финансирование инвестиций в России за счет государственных бюджетов происходит примерно в равной доле между федеральным и региональными бюджетами.

В то же время, в региональном разрезе ситуация с бюджетными инвестициями существенно различается. Если взять показатель инвестиций на душу населения и привести его к средним значениям по Российской Федерации (наиболее адекватный относительный показатель), то картина инвестиций по федеральным округам выглядит следующим образом.

Инвестиции в Центральном федеральном округе превышают среднее значение по РФ в 1,65 раза, однако данное превышение сложилось благодаря двум регионам. В первую очередь, это, конечно, г. Москва, в которой инвестиции за счет регионального бюджета превышают среднероссийской значение в 5,46 раза, а федеральные – в 1,95. Второй регион, это Владимирская область, где в целом инвестиции выше среднего в 2,41 раза, однако регион тратит на инвестиции лишь 30% от среднего, зато за счет федерального бюджета – 4,41 раза. Возможно, в 2022 г. в области было развернуто масштабное строительство за счет средств федерального бюджета (например, строительство дорог), что и отразилось на показателях инвестиций. У остальных регионов ЦФО результаты бюджетной инвестиционной активности достаточно слабые, кроме Воронежской области (среднее значение по России). Наименьший объем бюджетных инвестиций на душу населения зафиксирован в Смоленской области, 0,28 от среднероссийского (0,26 по федеральным инвестициям и 0,31 по региональным), наименьшее значение по капитальным вложениям из регионального бюджета выделяется в Тверской области (всего 20% от среднего), однако федеральные инвестиции относительно высоки (0.63). Таким образом, высокие значения инвестиционной активности за счет бюджета в ЦФО сложились благодаря трем (из 18) регионам, у остальных среднее значение подушевых инвестиций колеблется от 0,70 до 0,28.

В Северо-Западном федеральном округе в целом средние значения инвестиций из бюджетных источников почти соответствуют среднероссийскому значению (0,93). Однако здесь разброс значений еще более существенен. Приоритет федерального финансирования инвестиций отдан Нененецкому автономному округу (9,87 от среднероссийского), Мурманской области (3,80), Архангельской области (2,17) и Республики Карелии (1,12), оставшиеся регионы СЗФО показывают значение ниже единицы. В то же время инвестиции из регионального бюджета превышают средние только в одном субъекте РФ – г. Санкт-Петербург, со значением 1,35. Такой разброс среднедушевых инвестиций по источникам позволил превысить средние по России значения следующим регионам: НАО (5,69), Мурманская область (2,30) и Архангельская область (1,38), а г. Санкт-Петербург полностью уложился в среднероссийские значения. Таким образом, на инвестиционную активность в СЗФО оказывает влияние именно ресурсы федерального бюджета, а возможности региональных бюджетов сильно ограничены, кроме г. Санкт -Петербург и НАО.

Южный федеральный округ состоит из 8 субъектов РФ, в среднем инвестиции за счет региональных и федерального бюджета превышают среднероссийский уровень на 2% в 2022 г. Практически все территории (кроме Ставропольского края) получают повышенный уровень федеральных инвестиций, лидером выступает Республика Северная Осетия – Алания с коэффициентом 2,05. В то же время собственные средства региональных бюджетов значительно превышают средний уровень по России лишь у Республики Дагестан (1,92), у остальных территорий существенно ниже (от 0,55 до 0,24). Поэтому в целом уровень инвестиционной активности в регионах выше, чем по России, кроме Ставропольского Края (0,39) и Карачаево-Черкесской Республики (0,80). То есть уровень инвестиций в ЮФО практически полностью зависит от федерального источника финансирования, и только Республика Дагестан выделяется из этой тенденции.

Для регионов Приволжского федерального округа инвестиционная активность государственного сектора немного ниже, чем в среднем по РФ, на одного жителя приходится 91%. Здесь всего три региона с повышенными инвестиционными вложениями – это Республика Татарстан с показателем 1,76 (причем федеральная часть – 2,21, а региональная -1,30), Чувашская Республика, всего 1,34 (2,32 и 0,31 соответственно), Самарская область, 1,12 (1,34 и 0,89). Остальные 11 регионов ПФО имеют показатель государственных инвестиций ниже среднего, наименьшие значения приходятся на Удмуртскую Республику (0,31) и Кировскую область (0,32). В целом по данному региону ярко выделяются регионы-лидеры и аутсайдеры, поскольку разница между территориями достаточно существенная.

Промышленно развитый Уральский Федеральный округ в целом привлекает государственных инвестиций чуть более чем половину от среднего значения по России (53%). В данном округе сложилась парадоксальная ситуация: лидером по вложению средств в инвестиции из федерального бюджета является Курганская область, в остальные регионы федеральный центр вкладывает мало средств, антилидером является Ханты-Мансийский автономный округ, получающий только 8% инвестиций из федерального бюджета по отношению к среднему. И наоборот, у регионов с низким федеральным значением, региональные инвестиции превышают общероссийский порог – ХМАО (1,01), ЯНАО (2,82), а у Курганской области самое низкое значение, 0,19. Оставшиеся регионы УрФО, Челябинская, Свердловская и Тюменская области по обоим показателям имеют невысокие значения, что предопределило их отставание в данном рейтинге, наименьший объем инвестиций наблюдается в Челябинской области (по всем источникам – 0,47 от России). Таким образом, даже ХМАО, являющийся лидером по добавленной стоимости среди регионов России, в целом на душу населения смог инвестировать только 53% от среднероссийского значения за счет бюджетных средств всех уровней, а единственным субъектом РФ в округе, перешагнувшим среднероссийский порог, является ЯНАО, с показателем 1,45.

Сибирский федеральный округ в целом по бюджетным инвестициям занимает самое последнее место среди федеральных округов с показателем 0,48 от общероссийского. Ни один из десяти субъектов СФО не смог превысить среднероссийской показатель по общим инвестициям на душу населения, максимальное значение зафиксировано в Республика Тыва, на уровне 0,91 (1,44 федеральных инвестиций, 0,35 - региональных), минимальное, 0,29, в Томской области (0,37 и 0,21 соответственно). Наибольший объем инвестиций за счет регионального бюджета в 2022 г. на душу населения пришелся на Новосибирскую область (0,80), однако низкий показатель федеральной части (0,61) не позволил региону превысить среднероссийскую планку (0,70, также как и в Республике Алтай). Наименьшая инвестиционная активность бюджетов всех уровней среди регионов СФО проявилась в Томской области, где коэффициент составил 0,29. Таким образом, инвестиционная активность бюджетных средств в данном регионе очень слабая, причем по всем регионам, это относится как к федеральному, так и региональному финансированию капитальных вложений.

И последний федеральный округ, Дальневосточный, в целом немного превысил средние значения по России на 11%. Основной вклад в это превышение внес федеральный бюджет, в среднем инвестиции превысили среднее значение с коэффициентом 1,55, лидером среди регионов ДФО (как и в целом по стране) выступил Чукотский автономный округ, где капитальные вложения составили 16,05 к среднему значению. Помимо этого, высокая инвестиционная активность наблюдается в Магаданской области (превышение в 3,71 раза, равномерные траты из обоих бюджетов) и Камчатском крае (всего 3,07 от среднего за счет федеральных инвестиций – 4,99). При этом из 11 регионов данного округа в 7 зафиксированы повышенные объемы инвестиций из федерального бюджета, а регионального – только в 4. Наименьшее значение инвестиционной активности находится в Приморском Крае (0,67 федеральные, 0,51 региональные) и Еврейской автономной области (0,73 и 0,43 соответственно), у обоих регионов на душу населения в целом приходится лишь 59% от среднего. Конечно, необходимо учитывать фактор отдаленности данных территорий от основной транспортной инфраструктуры и нахождение части регионов в неблагоприятных климатических условиях, что существенно удорожает капитальное строительство на данных территориях. Однако основываясь даже на номинальных данных, можно отметить, что бюджетные инвестиции на душу населения в ДФО не совсем отражают протяженность данных регионов, поскольку обширные территории и низкая заселенность дальневосточных регионов искажают структуру затрат при возведении объектов.

Для наглядного отображения палитры инвестиций из федерального и регионального бюджетов по регионам РФ, мы соотнесли относительные показатели на душу населения (рис. 1). Как из него видно, количество наиболее обеспеченных регионов РФ, у которых инвестиции превышают среднероссийский уровень в федеральной и региональной части, составляет всего 9, значительная часть из них высокая инвестиционная активность сложилась благодаря федеральному бюджету. Лишь несколько регионов – гг. Москва и Севастополь, ЯНАО, Сахалинская и Магаданская области, и Республика Дагестан смогли обеспечить лидерство по инвестициям благодаря региональному бюджету. И если по г. Москва, ЯНАО и Сахалинской области способность направлять финансовые ресурсы из регионального бюджета на инвестиции не вызывает сомнения (в силу высокой бюджетной обеспеченности регионов), то оставшиеся регионы являются дотационными (особенно Республика Дагестан), и попадание их в список лидеров по инвестициям можно объяснить только целевым использованием средств федерального бюджета через региональные.

У других регионов-лидеров по инвестициям на душу населения (19 субъектов федерации), высокий уровень показателя сформировался благодаря федеральным вливаниям (единственное исключение – Воронежская область). В лидерах в этой группе по привлечению федеральных инвестиций Чукотский автономный округ (15,05 к среднему), Камчатский Край (3,99) и Владимирская область (3,41). Значительная часть таких регионов относится к Северному Кавказу (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания и Чеченская Республика) и к Поволжью (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области).

Наименее обеспеченные регионы России по инвестициям из бюджетных источников (менее 35% от среднероссийского уровня), в количестве 10 регионов, достаточно разнородны. Здесь представлены регионы из центральной России (Костромская, Орловская и Смоленская области), единичные представители южных и северных регионов (Астраханская область и Республика Коми), три региона средней Приаралья (Удмуртская Республика, Кировская и Оренбургская область), а также Сибири (Омская и Томская области). Несмотря на разную географию, все эти регионы объединяет низкая инвестиционная активность как регионального, так и федерального бюджетов,

Рисунок 1 – Соотношение объема инвестиций из федерального и регионального бюджетов по регионам РФ в расчете на душу населения относительно среднероссийского уровня в 2022 г., %

Источник: Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Сборник Инвестиции в России. 2023: Стат.сб./ Росстат. - М., 2023. – 229 с.

минимальное значение зафиксировано в Астраханской области, при среднем значении 0,24 от среднероссийского, из федерального бюджета было выделено на 72% меньше, из регионального – на 80% от среднего.

Таким образом, в Российской Федерации среди регионов существует огромный разрыв между средним значением инвестиций на душу населения (8 664 рубля в Астраханской области и 298 768 рублей в Чукотском АО в 2022 г.), что невозможно объяснить ни бюджетной обеспеченностью, ни климатическими условиями. Представленные расчеты показали, что, за небольшим исключением, огромное влияние на уровень инвестиционной активности за счет бюджетных средств оказывает федеральный бюджет, то есть он является основным системообразующим источником инвестиций для конкретной территории. Следовательно, создание финансово-экономических механизмов развития макрорегионов, направленных на повышение эффективности межрегионального развития, невозможно без изменения системы распределения бюджетных инвестиционных ресурсов на федеральном уровне управления.

ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ бюджетных инвестиций по регионам РФ позволил сделать ряд выводов:

- наблюдается сильнейшая дифференциация возможностей регионов РФ по привлечению бюджетных инвестиций, и зависит она не столько от географического положения территорий (например, Арктика), или уровня бюджетной обеспеченности (например, Республика Дагестан), сколько от нацеленности федерального центра на развитие того или иного региона.

- в рамках любого федерального округа наблюдаются как регионы с высоким уровнем общих инвестиций за счет бюджетных средств, так и низким уровнем, что существенно ограничивает возможности регионов по сотрудничеству в реализации инвестиционных проектов.

Подводя итог, можно отметить, что создание нового финансово-экономического механизма межтерриториального взаимодействия должно способствовать более равномерному распределению средств, выделяемых на инвестиции регионам России, разработке правового механизма реализации межтерриториальных проектов, обеспечению прозрачного механизма принятия решений по развитию межтерриториальных проектов и т.д., что, в конечном счете, будет содействовать более ритмичному развитию регионов и федеральных округов Российской Федерации.

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru). (дата обращения: 28.08.2024 г.)

[2] Концепция Стратегии Пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. URL: koncepciya_strategii_prostranstvennogo_razvitiya_rf_na_period_do_2030_goda.pdf (economy.gov.ru). (дата обращения: 28.08.2024 г.)

[3] Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений». URL: Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru). (дата доступа: 27.07.2024 г.)

[4] Федеральный закон от 22.04.2020 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». URL: Федеральный закон от 22.04.2020 № 120-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru). (дата доступа: 27.07.2024 г.)

References:

Abdulmanapov S.G. (2014). Integratsionnye protsessy v regionakh Severokavkazskogo federalnogo okruga [Integration processes in regions of north caucasus federal district]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (3). 40-52. (in Russian).

Avezov A.Kh. (2018). Mezhregionalnoe vzaimodeystvie i ustoychivost ekonomicheskoy sistemy regiona [International interaction and sustainability of the economic system of the region]. Vestnik Tadzhikskogo gosudarstvennogo universiteta prava, biznesa i politiki. Seriya obschestvennyh nauk. (2(75)). 5-16. (in Russian).

Bakumenko O.A. (2018). Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya mezhregionalnym vzaimodeystviem subektov RF (na primere Severo-Zapadnogo federalnogo okruga) [The organizational and economic mechanism of managing inter-regional interaction between Russia´s constituent entities (case study of the Northwestern Federal district)]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 11 (3). 117-131. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2018.3.57.8.

Belousova A.V. (2012). Mezhregionalnye vzaimodeystviya: vliyanie na ekonomiku regiona (Khabarovskiy kray) Spatial Economics. (4). 127-137.

Biglova A.A. (2023). Issledovanie potentsiala Respubliki Bashkortostan dlya razvitiya mezhregionalnogo vzaimodeystviya [A study of the potential of the Republic of Bashkortostan for the development of interregional cooperation]. Siberian Journal of Economics and Management. 12 (4). 33-44. (in Russian). doi: 10.12731/2070-7568-2023-12-4-33-44.

Bogacheva O.V., Feoktistova O.A. (2015). «Gorizontalnye» mezhbyudzhetnye transferty: opyt zarubezhnyh stran i vozmozhnosti primeneniya v Rossii [«Horizontal» inter-budget transfers: best practices of foreign countries and their applicability in Russia]. Finansovaya politika: problemy i resheniya. (24(258)). 55-68. (in Russian).

Gaynanov D.A., Ataeva A.G. (2021). Perspektivy formirovaniya mezhregionalnyh aglomeratsiy kak napravleniya realizatsii frontalnoy strategii Rossii (na primere Respubliki Bashkortostan i Chelyabinskoy oblasti) [Prospects for the formation of interregional agglomerations as a direction to implement the frontal strategy of Russia (the case of the Republic of Bashkortostan and the Chelyabinsk Oblast)]. Problems of Territory´s Development. 25 (6). 100-117. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2021.6.116.6.

Gaynanov D.A., Gataullin R.F., Ataeva A.G. (2021). Metodologicheskiy podkhod i instrumentariy obespecheniya sbalansirovannogo prostranstvennogo razvitiya regiona [Methodological approach and tools for ensuring region´s balanced spatial development]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 14 (2). 75-91. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2021.2.74.5.

Georges Sarafopoulos, Panos Ioannidis (2015). Interregional Cooperation, Local Welfare and Social Capital Procedia Economics and Finance. 33 219-225. doi: 10.1016/S2212-5671(15)01707-4.

Klimanov V.V., Kazakova S.M., Yagovkina V.A. (2021). Instrumenty mezhregionalnogo vzaimodeystviya v sisteme gosudarstvennogo upravleniya [Tools of interregional cooperation in the public administration system]. Regionology. 29 (2(115)). 250-282. (in Russian). doi: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.250-282.

Kotov A.V. (2022). Investitsionnyy rost cherez mezhregionalnye vzaimodeystviya [Investment growth through interregional interactions]. Eco. (2(572)). 8-26. (in Russian). doi: 10.30680/ECO0131-7652-2022-2-8-26.

Litvinov V.N. (2022). Instrumenty razvitiya mezhregionalnogo sotrudnichestva [The instruments of regional cooperation development]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (10-2). 269-275. (in Russian). doi: 10.17513/vaael.2459.

Minakir P.A., Isaev A.G., Demyanenko A.N., Prokapalo O.M. (2020). Ekonomicheskie makroregiony: integratsionnyy fenomen ili politiko-geograficheskaya tselesoobraznost? Sluchay Dalnego Vostoka [Economic macroregions: an integration phenomenon or a political geographic rationale? far Eastern Russia case]. Spatial Economics. 16 (1). 66-99. (in Russian). doi: 10.14530/se.2020.1.066-099.

Misineva I.A. (2022). Voprosy kadrovogo obespecheniya investitsionnyh proektov makroregiona «Eniseyskaya Sibir» v obespechenii ekonomicheskogo rosta territoriy [Yenisei Siberia macro-region investment projects staffing issues in ensuring economic growth of territories] Geographical research in the context of socio-economic development of regions. 234-239. (in Russian). doi: 10.36684/68-2022-1-234-239.

Pribytkova I.I. (2023). Tsifrovizatsiya v selskokhozyaystvennom proizvodstve v novyh ekonomicheskikh usloviyakh (na primere oblastey Tsentralno-Chernozemnogo makroregiona) [Digitalization in agricultural production under new economic conditions (on the example of the regions of the Central Black Earth macroregion)] Current problems of the development of scientific research and innovation in agricultural production. 469-474. (in Russian).

Repinskiy O.D. (2022). Razvitie mashinostroeniya dlya dobyvayushchikh otrasley kak faktor ekonomicheskogo razvitiya makroregiona Sibir [Development of mechanical engineering for extractive industries as a factor of economic development of the Siberia macro-region]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12(149)). 165-168. (in Russian). doi: 10.34925/EIP.2022.149.12.029.

Serebryakova S.V. (2009). Makroregion: sotsiologicheskiy analiz modeley vzaimodeystviya subektov Rossiyskoy Federatsii (na primere Privolzhskogo federalnogo okruga) [Macroregion: a sociological analysis of models of interaction between the subjects of the Russian Federation (using the example of the Volga Federal District)]. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 14 (1). 256-260. (in Russian).

Uskova T.V., Lukin E.V. (2016). O perspektivakh razvitiya regiona na osnove mezhregionalnogo sotrudnichestva [About the prospects for development of the region on the basis of interregional cooperation]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (3(45)). 60-81. (in Russian). doi: 10.15838/esc.2016.3.45.3.

Vazhenina I.S., Vazhenin S.G. (2023). Mezhregionalnoe sotrudnichestvo v usloviyakh preodoleniya sanktsionnyh posledstviy [Interregional cooperation in conditions of overcoming sanction consequences]. Management in Russia and abroad. (3). 22-30. (in Russian).

Veselova E.Sh. (2018). «Eniseyskaya Sibir» - pervyy makroregion Rossii [«Yenisei Siberia» - the first macroregion of Russia]. Eco. (6(528)). 20-37. (in Russian).

Xin Gao, Anlu Zhang, Zhanli Sun (2020). How regional economic integration influence on urban land use efficiency? A case study of Wuhan metropolitan area, China Land Use Policy. 90 104329. doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104329.

Страница обновлена: 04.04.2025 в 14:54:22