Classification of the urban environment risks as a mechanism of interaction between government and society in ensuring security amidst digitalization

Bakhtairova E.A.1![]()

1 Байкальский государственный университет

Download PDF | Downloads: 14

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 18, Number 7 (July 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=68533900

Abstract:

The issue of ensuring the security of the urban environment remains relevant for modern urban management.The development of a mechanism for interaction between government and society in ensuring security is of particular relevance, since it is civic activity, manifested in social networks and the digital space, that can help improve the security of the urban environment. Based on the study of various aspects of risk management theory, various risk classifications, and an overview of topics discussed in social networks (using Telegram as an example), the author's classification of risks in the urban environment is presented. Based on the presented classification, the author proposes a new mechanism of interaction between government and society in ensuring the security of a modern city amidst digitalization.

Keywords: risk classification, urban environment risk, mechanism of interaction between government and society

JEL-classification: G32, F60, F64

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в сфере обеспечения безопасности городской среды по-прежнему наблюдается явный недостаток сотрудничества между гражданами и органами власти. Гражданское общество по-прежнему не активно участвует в процессе обеспечения безопасности, а также не достаточно информировано о мерах, предпринимаемых властями для повышения безопасности. Такая ситуация приводит к неэффективному взаимодействию, затрудняет управление рисками городской среды, профилактику правонарушений и снижает уровень доверия к органам власти.

В литературе широко обсуждаются проблемы общественного участия в снижении рисков городской среды и обеспечениb общественной безопасности. Начнем с того, что необходимость привлечения общественности к государственному управления была обозначена более 30 лет назад, еще в рамках концепции Govenance и теории политических сетей, предпосылки возникновения, эволюция и содержание которых подробно раскрыты в работах Л. В. Томина [1], Л. В. Сморгунова [4, 5] и др. Различные аспекты данной концепции, в контексте свободы слова и роли в цифровизации государственного управления представлены в работах В. В. Чуксиной [2], О. Л. Конюковой [3] и др. Л. В. Сморгунов [5], со ссылкой на широко распространенную типологию политических сетей Р. Родеса (1992) приводит классификацию политических сетей, одной из которых указывает «политические сообщества», которые являются территориальными сообществами, объединенными такими интересами как образование или безопасность, которые, действительно, получили широкое распространение в настоящее время. То есть, данное явление действительно существует, но пробелом является недостаточное вовлеченность в существующий механизм обеспечения безопасности городской среды органами государственного и муниципального управления. Для создания такого механизма, в качестве теоретической основы, необходимо разработать классификацию рисков. Существующие классификации рисков представлены в работах Я. Д. Вишнякова [6], В. Ю. Резниченко [7] и др. Обзор рисков возникновения чрезвычайных ситуаций представлен в работах В. А. Акимова, Лапина В. Л, Попова В. М., Пучкова В. А., Томакова В. И., Фалеева М. И. [6], Ильичева И. Е., [9], Сеника А. А. [10]. С другой стороны, разрабатываются теории управления риском в территориальном контексте, на уровне регионов и муниципальных образований [11, 12, 13 и др.]. Необходимо так же учесть особенности восприятия рисков в социальном контексте, раскрытые в работах Канемана Д., Словика П, Тверски А. [14], а также результаты социологических исследований рисков и опасностей жизни в большом городе, представленных в работе М. А. Ядовой [15].

Таким образом, научный пробел состоит в отсутствии развернутой системы классификации рисков городской среды и действующего механизма взаимодействия власти и общества при обеспечении безопасности.

Цель исследования состоит в разработке механизма взаимодействия власти и общества при обеспечении безопасности городской среды в условиях цифровизации на основе предложенной автором классификации рисков городской среды.

Научная новизна состоит в интеграции различных теорий, подходов и практических инструментов, таких как: теория государственного управления, теория управления рисками, подходы к управлению в сфере безопасности и чрезвычайных ситуаций, социологической теории, новых социальных инструментов взаимодействия власти и общества для классификации рисков городской среды и разработки механизма взаимодействия власти и общества при обеспечении безопасности в условиях цифровизации.

Текст статьи

В сфере обеспечения безопасности городской среды по-прежнему существуют проблема низкого уровня взаимодействия гражданского общества с органами власти, обусловленная следующими факторами:

– характерные особенности формирования гражданского участия в вопросах обеспечения безопасности городской среды;

– отсутствие отработанной технологии взаимодействия между органами власти и гражданским обществом.

Прежде чем определить наиболее эффективное направление по решению данной проблемы, обратимся к теории, а именно к концепции «Governance» [1]. Именно в рамках этой концепции сформулирована идея нового государственного управления, основанного на установлении партнерства между общественностью и государственными институтами, когда государство «активно через расширение конкретных действий добивается реализации и расширения сферы прав человека и предотвращения их нарушений. В идеале оборотной стороной этого процесса становится расширение сферы позитивной свободы человека как сферы самореализации и ответственности» [2].

Концепция «Good governance» предполагает диалог между государством, бизнесом и гражданским обществом в процессе принятия решений. Так как гражданская активность склонна к проявлению на площадках социальных сетей, следовательно, и практическая реализация концепции «Good governance» происходит именно на основе использования подобных современных инструментов, цифровизации государственного управления [3]. Речь идет не о простом мониторинге сообществ по обсуждению социально-экономических проблем, а полноценной интеграции технологии, позволяющей вывести совершенно на новый уровень взаимодействие между гражданским обществом, бизнесом и органами власти в процессе обеспечения безопасности городской среды.

В работах Л. В. Сморгунова [4, 5], со ссылкой на широко распространенную типологию политических сетей Р. Родеса (1992), представлена классификация политических сетей. В рамках этой классификации для нашего исследования интерес представляют обозначенные автором «политические сообщества», которые «концентрируются на основных функциональных интересах типа образование или пожарная безопасность», автор классификации относит их к территориальным сообществам [5, с. 241]. В настоящее время, в 2024 году, спустя более чем 30 лет, мы видим, что в нашей повседневной практике действительно наибольшее распространение получили социальные сети, связанные с образованием и с безопасностью.

Широкое распространение и вовлеченность жителей в обсуждение проблем безопасности в социальных сетях, позволяет выявить круг актуальных вопросов в этой сфере. Для того, чтобы разработать оптимальную классификацию рисков для формирования механизма взаимодействия власти и общества при обеспечении безопасности с использованием цифровых платформ, сопоставим наиболее обсуждаемые проблемы в группах социальных сетей с традиционной типологией рисков теории безопасности. В специализированной литературе по безопасности [6, 7, 8, 9, 10 и др.] приводится классификация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. С другой стороны, разрабатываются теории управления риском в территориальном контексте, на уровне регионов и муниципальных образований [11, 12, 13 и др.]. В социологической науке проведено множество исследований на определение склонности к риску, оценку опасности и риска [14], в том числе риски в городах и мегаполисах [15]. Также необходимо учитывать статистические данные, которые характеризуют индивидуальный риск гибели человека в техногенных происшествиях [6].

Круг обсуждаемых вопросов в социальных сетях рассмотрим на примере Телеграмм-каналов по безопасности Иркутской области (см. табл. 1).

Таблица 1

Некоторые каналы Телеграмм по безопасности и рискам Иркутской области*

|

Имя

канала

|

Описание канала

|

Кол-во подписчиков

|

Кол-во сообщений

|

Ссылка

на канал

https://t.me/ |

|

ДТП 38 RUS

|

Группа ДТП 38, только ДТП, пробки, происшествия на дорогах,

ЧП и ПДД

|

35131

|

27706

|

/irkdtp

|

|

ДТП 38 Общение

|

Чат канала Группа ДТП 38, Только ДТП, пробки, происшествия

на дорогах/ Также ЧП, пожары, инциденты в Иркутской области.

|

5183

|

406441

|

/dtp_38rus

|

|

ДТП Иркутск

|

ДТП ИРКУТСК (+18). Главный профиль г. ИРКУТСКА.

Моментальная публикация ДТП

|

7715

|

1339

|

/dtp38rus

|

|

Дтп Иркутск chat

|

Чат канала ДТП

Иркутск

|

255

|

7445

|

/Dtp_irk

|

|

ДТП 38 Иркутск

|

ДТП|ЧП|38, АВАРИИ, ЧП, РЕЙДЫ, НАРУШЕНИЯ, ЖИЗНЬ

ГОРОДА, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

|

2208

|

51014

|

/irkutsk_dtp38

|

|

Сводка 38

|

События ТОЛЬКО НАШЕГО региона. Новости, ЧП, ДТП Иркутска и

Приангарья. Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово,

Шелехов, Усть-Кут, Тулун, Саянск, Тайшет, Зима, Нижнеудинск, Вихоревка.

|

12066

|

11367

|

/svodka_38_irk

|

Выделим ключевые слова, по которым можно анализировать содержание обсуждаемых в сообществах проблем (см. табл. 2).

Таблица 2

Количество сообщений по некоторым ключевым словами в каналах по безопасности Иркутской области*

|

Ключевые слова

|

ДТП 38 RUS

|

ДТП 38 Общение

|

ДТП Иркутск

|

Дтп Иркутск chat

|

ДТП 38 Иркутск

|

Сводка 38

|

|

ДТП

|

1822

|

18029

|

238

|

480

|

2763

|

325

|

|

Пешеходы

|

554

|

4665

|

55

|

114

|

395

|

99

|

|

Пробки

|

362

|

4097

|

3

|

47

|

140

|

67

|

|

Аварии

|

699

|

2838

|

90

|

135

|

1119

|

199

|

|

Травмы

|

780

|

1236

|

85

|

86

|

1559

|

257

|

|

Падение

деревьев

|

99

|

441

|

0

|

0

|

532

|

57

|

|

Пожары

|

69

|

290

|

19

|

22

|

1926

|

219

|

|

Драки

|

15

|

125

|

3

|

3

|

237

|

26

|

|

Землетрясения

|

17

|

101

|

7

|

14

|

82

|

5

|

|

Заболевания

|

13

|

46

|

0

|

2

|

401

|

20

|

|

Наводнение

|

5

|

16

|

0

|

1

|

83

|

9

|

|

Лесные

пожары

|

2

|

13

|

0

|

0

|

188

|

8

|

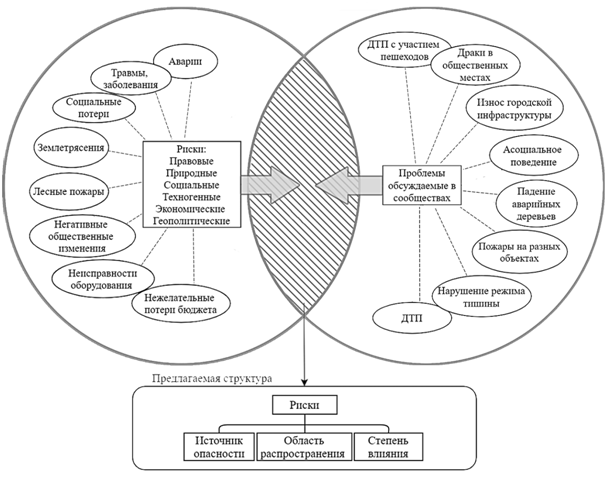

Рис. 1. Сопоставление традиционной типологии рисков с обсуждаемыми проблемами в сообществах социальных сетей*

*Разработано автором

Данное сопоставление обусловлено сложностью процессов обеспечения безопасности городской среды. Например, источником опасности дорожного движения может являться как техническая среда (неисправный светофор), так и социально-правовая среда (нарушители правил дорожного движения). В результате сопоставления, можно сделать вывод о том, что обсуждаемые проблемы в области безопасности в сообществах социальных сетей, несопоставимы только с пожарной безопасностью.

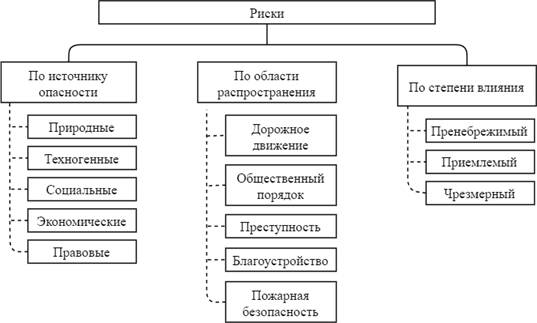

Таким образом, с учетом теоретической и практической базы, на рис. 2 схематично изображена авторская типология рисков, на которой может основываться новый механизм взаимодействия власти и общества при обеспечении безопасности на основе цифровая платформы безопасности городской среды.

Рис. 2. Типология рисков цифровой платформы*

*Разработано автором

Систему идентификации рисков возможно использовать для оптимизации работы органов, обеспечивающих безопасность городской среды, путем упорядочивания рисков, в зависимости от их типологии, на основе единой цифровой платформы. То есть, по каждому типу риска будут нести ответственность соответствующие муниципальные и государственные органы. Каждый Комитет, каждое Управление, а также их отделы, систематически могут получать новейшую информацию о возникающих проблемах в сфере безопасности городской среды и максимально эффективно определять приоритеты своей деятельности.

На основе представленной типологии рассмотрим пример того, каким образом может осуществляться упорядочение поступивших обращений (публикаций) от пользователей цифровой платформы, и какие органы власти осуществляют контроль по каждому разделу. Интеграция цифровой платформы со всеми органами, обеспечивающими безопасность городской среды, процесс трудоемкий, требующий взаимодействия органов власти между собой с последующим формированием общего заключения по разделению полномочий и ответственности в области оперативного реагирования и принятия решений по идентифицированным на цифровой платформе рискам, а также внесения изменений в регламент их работы, поэтому для примера ограничимся рассмотрением сферы дорожного движения города Иркутска.

На территории города за благоприятные условия дорожного движения отвечают следующие структурные подразделения органов власти.

1. Департамент дорожной деятельности и транспорта Комитета городского обустройства Администрации города Иркутска:

1) отдел строительства, реконструкции и ремонта дорог;

2) отдел содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений;

3) сектор безопасности дорожного движения;

4) отдел развития дорожной и транспортной инфраструктуры;

5) отдел организации пассажирских перевозок;

6) отдел контроля, согласований и выдачи разрешений;

2. Главное управление Министерства внутренних дел России по Иркутской области:

7) управление Госавтоинспекции (ГИБДД) по Иркутской области.

Таким образом, за безопасность дорожного движения на территории города отвечают и государственные и муниципальные органы. Структура подразделений органов власти ответственных за решение проблем в области безопасности дорожного движения, основанная на классификации рисков цифровой платформы представлена на рис. 3.

Рис. 3. Распределение структурных подразделений органов власти, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, в соответствие с авторской классификацией рисков

*Разработано автором

Таким образом, технические и природные источники опасностей в области безопасности дорожного движения контролируют два отдела Департамента дорожной деятельности и транспорта, их деятельность направлена на поддержание стабильного состояния дорожной инфраструктуры.

Социально-правовые источники опасностей подконтрольны управлению Госавтоинспекции, двум соответствующим отделам Департамента дорожной деятельности и транспорта, а также сектору безопасности дорожного движения. Деятельность данных органов направлена на рациональное и эффективное использование подвижного состава и соблюдение требований безопасности дорожного движения в процессе выполнения грузоперевозок, наложение административных санкций на нарушителей правил дорожного движения, осуществление профилактических мероприятий в области безопасности дорожного движения.

Экономические источники опасностей, включают в себя любые последствия дорожно-транспортных происшествий, последствия принятия управленческих решений, выражаются в денежном эквиваленте и контролируются отделом развития дорожной структуры и транспорта, и в целом Департаментом дорожной деятельности и транспорта Комитета городского обустройства Администрации города Иркутска, деятельность данных структурных подразделений заключается в постоянном мониторинге состояния дорожной инфраструктуры и минимизации экономических последствий дорожно-транспортных происшествий.

Далее рассмотрим возможность интеграции данной цифровой платформы c существующей системой «Безопасный город». Целью интеграции является централизация процессов мониторинга гражданской активности на территории города Иркутска для последующего оперативного реагирования на возникающие угрозы в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. Интеграция цифровой платформы с существующим механизмом обеспечения безопасности, позволит достигнуть синергического эффекта между органами власти и гражданским обществом, что позволит оптимизировать управленческую деятельность и вывести безопасность на совершено новый уровень.

В городах РФ действует система «Безопасный город», а мониторингом всех происходящих во внешней среде изменений занимается МКУ «Безопасный город», но такой подход не учитывает всех особенностей гражданской активности. МКУ «Безопасный город», как учреждение, обладающее опытом в области мониторинга и анализа информации, выступит в роли координирующей структуры и инициатора проекта. Работу по идентификации рисков будет вести Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) при МКУ «Безопасный город». Согласно уставу МКУ «Безопасный город», ЕДДС осуществляет следующие виды деятельности:

– прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях;

– анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

– оценка и контроль обстановки, подготовка вариантов управленческих решений по ликвидации чрезвычайной ситуации, принятие необходимых решений;

– сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации и распространение этой информации между ДДС города;

– оповещение населения, организаций и органов власти об угрозе возникновения чрезвычайных происшествий, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и др.

Так, для успешной и эффективной работы по идентификации рисков в устав МКУ «Безопасный город» требуется внести следующие изменения касающиеся деятельности сотрудников ЕДДС:

– прием от пользователей цифровой платформы отсортированных публикаций о любых проблемных ситуациях;

– анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до органов, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

– общий мониторинг цифровой платформы и подготовка информации для принятия решений и оперативного реагирования на различные ситуации.

– оповещение пользователей о статусе их публикаций.

Для оперативного принятия управленческих решений необходимо обеспечить информационное взаимодействие между органами власти. Подобное взаимодействие будет достигнуто с помощью соответствующего Соглашения. Так как в нашем случае подробно описывается только сфера дорожного движения, заключить Соглашение об информационном взаимодействие необходимо между управлением Госавтоинспекции, муниципальным казенным учреждением «Безопасный город» и Департаментом дорожной деятельности и транспорта Комитета городского обустройства Администрации города Иркутска.

Предметом регулирования Соглашения будет являться взаимодействие Сторон по вопросам информационного обмена в рамках функционирования цифровой платформы, направленного на установление эффективное коммуникации между гражданским обществом и органами власти. Стороны будут обязаны использовать полученную в рамках настоящего Соглашения информацию исключительно в служебных целях и для решения задач, возложенных на Стороны законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На рис. 4 представлен процесс обмена информацией на основании Соглашения.

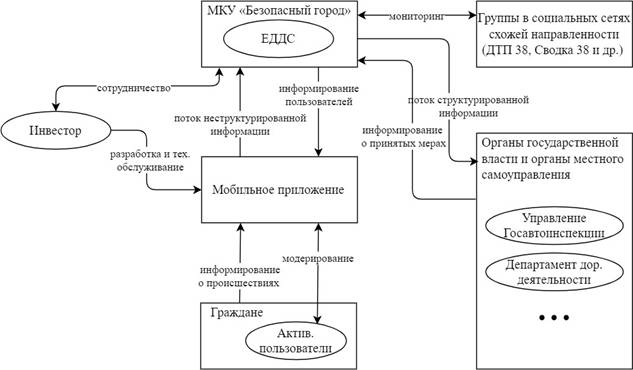

Рис. 4. Процесс обмена информацией между органами власти

*Разработано автором

Согласно данной модели, поступающая информация от пользователей цифровой платформы, проходит первичную проверку модераторами, и подлежит размещению для всех пользователей цифровой платформы. В свою очередь, МКУ «Безопасный город» ведет работу по идентификации рисков и направлению отсортированной информации в соответствующие государственные и муниципальные органы. На основании полученных данных, органы власти расставляют перед собой приоритеты деятельности, разрабатывают и принимают управленческие решения, а в случае необходимости поддерживают обратную связь с МКУ «Безопасный город».

На основании всего вышеизложенного, механизм взаимодействия гражданского общества с органами власти в сфере обеспечения безопасности дорожного движения представлен на рис. 5.

Рис. 5. Новый механизм взаимодействия между гражданским обществом и органами власти (на примере безопасности дорожного движения)

*Разработано автором

Граждане г. Иркутска (потенциальные пользователи) публикуют информацию о различных изменениях во внешней среде, которые угрожают или могут угрожать благоприятным условиям жизнедеятельности на территории города.

Группа модераторов, сформированная из состава самых активных пользователей, занимается внутренним контролем цифровой платформы и выполняет функцию первичного фильтра поступающей информации. Накапливающаяся неструктурированная информация передается в МКУ «Безопасный город», а именно в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сотрудники ЕДДС ведут работу по идентификации рисков и направляют структурированную информацию в соответствующие государственные и муниципальные органы, по необходимости занимаются мониторингом информации существующих сообществ социальных сетей.

Органы власти разрабатывают и принимают управленческие решения, после чего информируют ЕДДС об осуществленных мерах. ЕДДС поддерживает обратную связь с пользователями и размещает информацию о принятых мерах на цифровой платформе под соответствующими публикациями.

Пользователи и МКУ «Безопасный город» сотрудничают друг с другом, определяют пути дальнейшего развития цифровой платформы и придерживаются позиции соблюдения общих интересов.

Актуальность реализации данного проекта заключается в современных тенденциях и постепенной информатизации большинства сфер жизнедеятельности человека, в частности безопасности. Все большее количество людей, разных поколений, стремятся оказаться в центре происходящих событий и самый оптимальный способ — иметь под рукой гаджет с доступом в интернет.

На данный момент большинство событий, носящих как положительный, так и отрицательный характер — размещаются через разные Интернет-ресурсы и подвергаются обсуждению третьими лицами. Органам местного самоуправления и иным органам, принимающим участие в обеспечение безопасности городской среды необходимо поддерживать и с максимальной эффективностью использовать существующую гражданскую активность населения.

Заключение

Предложенная технология позволит выстроить диалог между гражданским обществом и властью. Разработка подобной цифровой платформы обеспечит систематическое обновление, анализ и обобщение происходящих событий, мнений по поводу данных событий и возможных путей их решения (если они негативные).

Органы местного самоуправления и другие органы, обеспечивающие безопасность, одними из первых смогут получать новейшую информацию о происходящих изменениях в обществе, что позволит грамотно определять первоочередные и второстепенные задачи.

Направления дальнейших исследований заключаются в изучении способов и возможностей более широкого привлечения общественности, повышения активности жителей города в решении проблем безопасности городской среды.

References:

Gosudarstvennaya politika i upravlenie [Public policy and management] (2006). Moscow: «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSPEN). (in Russian).

Akimov V.A., Lapin V.L., Popov V.M., Puchkov V.A., Tomakov V.I., Faleev M.I. (2002). Nadezhnost tekhnicheskikh sistem i tekhnogennyy risk [Reliability of technical systems and man-made risk] Moscow: ZAO FID «Delovoy ekspress». (in Russian).

Chibunin V.M. (2020). Vozmozhnosti kompleksnoy sistemy videonablyudeniya «Bezopasnyy gorod» pri ispolzovanii pravookhranitelnymi organami [Possibilities of the “safe city” integrated video surveillance system when used by law enforcement agencies]. Sovremennyy uchenyy. (5). 274-278. (in Russian).

Chuksina V.V. (2010). Globalizatsiya, prava cheloveka i obyazannosti gosudarstva [Globalization, human rights and state duties]. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykalskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava). (6). 55. (in Russian).

Ilichyov I.E. (2020). O ponyatii i klassifikatsii chrezvychaynyh situatsiy [On the concept and classification of emergency situations]. Problemy pravookhranitelnoy deyatelnosti. (1). 6-19. (in Russian).

Kaneman D. (2016). Dumay medlenno… reshay bystro [Think slowly... decide quickly] Moscow: AST. (in Russian).

Karmasheva M.P. (2017). Upravlenie riskami v sfere munitsipalnogo upravleniya [Risk management in municipal administration]. Goroda i mestnye soobschestva. 2 160-165. (in Russian).

Khitrova E.M. (2008). Metody otsenki regionalnogo riska i upravleniya im [Evaluation and regional risk management methods]. News of the Irkutsk State Economic Academy (Scientific Journal of Baikal State University). (2). 56-59. (in Russian).

Konyukova O.L., Letunov S.A. (2019). Rol tsifrovizatsii v gosudarstvennom upravlenii [Role of digitalisation in public administration]. Global and Regional Research. 1 (1). 74-79. (in Russian).

Paramonova V.A., Belikova E.O. (2017). Gorodskoe prostranstvo: k voprosu o bezopasnosti [Urban space: to the question about security]. Primo Aspectu. (1(29)). 17-22. (in Russian).

Reznichenko V.Yu. (2004). Risk-menedzhment [Risk management] Moscow: Izdatelstvo MGUESI. (in Russian).

Senik A.A., Zabolotnyy V.V. (2020). Osobennosti klassifikatsii chrezvychaynyh situatsiy [Peculiarities of classification of emergencies]. Pozharnaya i tekhnosfernaya bezopasnost: problemy i puti sovershenstvovaniya. (3(7)). 442-446. (in Russian).

Smorgunov L.V. (2001). Setevoy podkhod k politike i upravleniyu [The network approach to policy making and governance]. Polis. Politicheskie issledovaniya. (3). 103-112. (in Russian).

Tomin L.V. (2020). Politicheskie seti v kontekste neoliberalnoy pravitelnosti [Policy networks in the context of neoliberal governmentality]. Publichnaya politika. 4 (2). 128-137. (in Russian).

Vishnyakov Ya.D., Radaev N.N. (2008). Obshchaya teoriya riskov [General risk theory] Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». (in Russian).

Yadova M.A. (2018). Riski i opasnosti zhizni v bolshom gorode (po rezultatam intervyu s volonterami INION RAN) [Risks and dangers of living in a big city (based on the results of interviews with volunteers of the Institute of Scientific Information for Social Sciences (INION) of the RAS)] Science today: theoretical and practical aspects. 190-191. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 00:07:41