PPP projects and their funding in Russia

Buevich A.P.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 24

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 18, Number 7 (July 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=68533905

Abstract:

The sphere of public-private partnership is a unique field for implementation of large-scale projects, which is especially important in the context of economic and social challenges of our time. A peculiarity of public-private partnership is the effectiveness of the mechanism of sharing responsibilities and risks between government agencies and private companies. The article focuses on the study of the diversity of public-private partnership forms and the advantages of implementing this idea for the socio-economic development of the country. Separately, the factors causing stagnation of activity in the construction industry as a key area of implementation of the principles of public-private partnership in Russia were touched. During the analysis of the dynamics of the development of the market of public-private partnership in Russia, the factors contributing to the further development of this idea in our country were also identified.

Keywords: public-private partnership project, project management, risk management, technology integration, efficiency measurement

JEL-classification: L32, O20, H40

Введение

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) известны как воплощение взаимовыгодной симбиозы между публичным и частным секторами для решения ключевых социально-экономических вызовов региона. В российском контексте, концессии и ГЧП начали принимать формирование немного позднее, нежели в странах как Индия или Германия, где они входили в экономическую практику с начала двухтысячных. А в Великобритании, Канаде и Австралии это явление стало актуальным после девяностых годов. Именно Великобритания в 1992 году представила Инициативу частного финансирования (PFI) как стартовую точку для современных ГЧП. Исторически термин «ГЧП» вводится в оборот в начале XX века в Соединенных Штатах и интерпретируется как совместное финансирование инвестиционных проектов публичными и частными структурами [4].

Обширно распространенная практика ГЧП выявляется во Франции, издавна продвигавшей подобные программы для развития и модернизации основной инфраструктуры.

Присутствие или же отсутствие ГЧП в каждом отдельном государстве обусловлено интересом страны к развитию данного механизма и экономическим статусом. Хотя профицит федерального бюджета в определенных случаях позволяет стимулировать инфраструктуру без сторонних инвестиций, такая ситуация является скорее исключением, чем правилом.

Переосмысливая государственно-частные партнёрства, текущее научное поле признаёт их центральность в реанимации и регенерации устаревшей экономической инфраструктуры Российской Федерации. В контексте этой дилеммы, автор Елкибаева Л.Г. разрабатывает классификационную схему по разным типам такого взаимодействия, раскрывая их уникальные характеристики и функционал [7]. В свою очередь, Громова Е.А. ориентируется на правовое обрамление этих сотрудничеств, предоставляя чёткие рамки для их юридического понимания [4]. Афанасьева Н.В. и Орлов П.Е., исследуя динамику государственно-частного партнёрства, акцентируют на подвижном и эволюционном характере этих связей, раскрыв их значимость для экономической эволюции страны [2].

Борисова О.В. приходит к выводу, что государственно-частные партнёрства не только расширяют возможности финансирования проектов через привлечение частных инвестиций, но и предложить альтернативный путь к решению незыблемых финансовых препятствий [3]. Особая роль данных партнёрств освещается в контексте запустения новаторских решений в сфере охраны здоровья, как утверждает Илюшкина О.В., подчеркивая, что сотрудничество частной и государственной сторон стимулирует инвестиционные потоки и технологические нововведения в медицинской сфере [9].

Анализ статьи Князева В.А. демонстрирует, что уровень износа материальной базы в России достигает критических отметок, что подчёркивает настоятельность инвестирования в человеческие ресурсы и передовые технологии [11]. Рассмотренные исследования совокупно устанавливают ценность государственно-частных партнёрств в трансформации и стимулировании экономического роста, с эксплицитным акцентом на стратегические инвестиции в инновационные технологии и человеческий капитал, устремлённые на обновление устаревших производственных мощностей и обеспечение экономической результативности на фоне мировых экономических тенденций.

Исследование направлено на выявление факторов, которые обеспечивают успешные результаты проектов ГЧП в российской действительности. Цель работы заключается в выявлении результативности реализации проектов ГЧП на российском пространстве. При проведении исследования был проведён анализ статистической и аналитической информации, а также нормативно-правовой базы РФ, связанной с проблематикой исследования.

До недавнего времени в России не наблюдалось значительной активности в вопросах государственно-частных партнерств, что отличается от общемировой практики, где ГЧП давно внедрены в экономический оборот. Ограниченное количество работ, посвященных изучению эффективности и особенностей ГЧП в России и их вклада в социально-экономическое преобразование регионов, особо в сравнении с зарубежным знанием в этой области, подчеркивает важность и актуальность данного научного занятия.

Основная часть

Частные инвестиции в строительство и эксплуатацию государственной инфраструктуры, усиленные моделью государственно-частного партнерства (ГЧП), носят экономически выгодный характер. Ориентируясь на увеличение эффективности производства, услуг и потребительских товаров, ГЧП стимулирует частный сектор приложить финансовые усилия к общественным проектам. Известно, что государственно-частные соглашения основаны на правовых конструкциях, таких как концессионные договоры, что включает в себя отношения юридической природы между корпорациями и органами власти. С этим связывается важность взаимно определенных обязанностей и рисков, необходимых для максимизации взаимных получаемых выгод.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (ред. От 06.04.2024) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в своей третьей статье раскрывает сущность государственно-частного партнерства как долгосрочного взаимодействия, основанного на слиянии ресурсов, а также распределении рисков между публичными и частными участниками для привлечения частного капитала в экономику и повышения доступности, качества товаров и услуг, что осуществляется посредством соглашений, отвечающих законодательным нормам [1]. В контексте Российской Федерации разнообразие участников проектов ГЧП охватывает государственные органы, муниципалитеты, частные юридические лица, а также институциональные инвесторы и некоммерческие организации, в том числе созданные государством. Государство и частные компании выступают ключевыми действующими лицами таких партнерств, однако перечень возможных участников расширяется до строительных, инженерных компаний, инвесторов и кредитных организаций, что подчеркивает мультипликативный эффект ГЧП в экономической сфере. Концессионное соглашение при этом является одной из форм ГЧП по Федеральному закону о концессионном соглашении. Из прочего законодательство детализирует элементы договоренностей ГЧП, способствующие реализации подобных проектов в сферах социального обеспечения, здравоохранения и транспорта, позволяя составлять соглашения, целесообразные для достижения целей разного спектра.

Возможности ГЧП многообразны: компании могут инициировать постройку объектов за счет своих средств, последующая бесплатная эксплуатация которых выступает как возвращение инвестиций. Рассматриваются даже ситуации, когда такие имущественные единицы остаются в собственности строительной компании. Принято называть такие установления уступками [3]. В рамках ГЧП правительство и частные предприятия учреждают персонализированный орган для совместной работы, формирования социального капитала и совместного погашения рисков, а завершением сотрудничества становится передача объектов в государственную собственность. Это не исключает возможности получения государственных субсидий обоими партнерами для поддержания эксплуатации проекта.

Идентифицированная как модель 3P, ГЧП олицетворяет финансирование проектов, что приносит пользу не только проектным работам, но и обществу в целом. Совместное управление проектами, удаление барьеров и ограничений государственного управления, а также полное использование мощи частного капитала в интеграции ресурсов оказывается ключевым преимуществом для всех участников.

В дискурсе государственно-частного партнерства (ГЧП) выявляются специфичные модели, в числе которых концессии выступают, как механизм предоставления государственных прав на объекты договора. В российской практике находится применение расширенный спектр ГЧП, включающий государственно-частное и провинциально-частное сотрудничество. Дифференциация форм ГЧП, подразумевающих аренду, лизинг, соглашение о разделе продукции, управление госимуществом и совместные активности, предопределяется множеством детерминантов. Среди них – стратегические задачи госструктур, специфика реализуемых проектов, финансовые возможности и профессиональные компетенции частного сектора.

Наблюдается тенденция интегрирования ГЧП в сферы транспорта, что охарактеризовано как приоритетное применение данной модели как внутри страны, так и на международном уровне. Инкрементально расширяются горизонты ГЧП, обусловленные потребностями социальной инфраструктуры, включая медицинские учреждения и учебные заведения [7].

Отмечены различия в эффективности и реализации проектов ГЧП отдельно взятого типа, в то время как общие преимущества сконцентрированы на рациональном использовании государственных ресурсов, оптимизации управленческих процессов, эффективной распределении рисков, а также на усилении стимулов к достижению результативности. Сюда же включается интеграция альтернативных источников доходов, использование экономических выгод от масштаба проектов, стимулирование развития многоцелевой инфраструктуры и повышение качества обслуживания.

Важно заметить, что модель ГЧП в России является достаточно востребованной в сфере строительства. Это обосновывается потребностью в привлечении большего объёма средства на развитие социальной инфраструктуры страны [14].

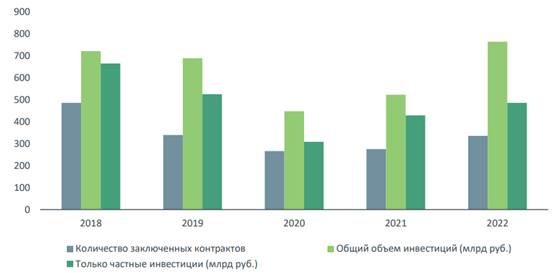

За последнее время, как отмечают эксперты, значительно возрос объем строительных работ в регионах России, демонстрируя прирост на 5.2% в сравнении с предыдущим годом, согласно статистическим данным Росстата [9]. Примечательно, что общий объем инвестиций в зафиксированные на коммерческой основе проекты достиг порога в 765 миллиардов рублей, устанавливая трехлетний рекорд. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), подтверждая эти данные, выделяет увеличение государственных расходов на инфраструктуру, отмечая их почти 35-процентный рост на годовом уровне, как основную драйверную силу за последующий подъем [2].

В сфере строительства, едва оправляющейся от воздействий пандемического кризиса, отмечающегося взлетом стоимости стройматериалов и услуг, перебоями в поставках техники и материалов, а также дестабилизацией распределительных систем, наметился набор свежих проблематик. События, произошедшие в 2022 году, запустили в России уникальные процессы, которые в глобальном экономическом пространстве случаются крайне непривычно и активизируют трансформации, замедляющий инвестиционный аппетит, особенно в проектах финансирования с механизмами государственно-частного партнёрства (ГЧП), которые сильно реагируют на колебания макроэкономических показателей и рыночной нестабильности [3].

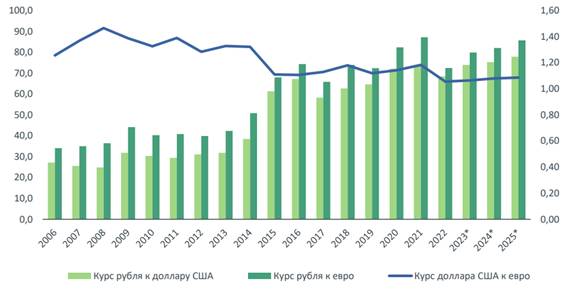

Прошлые данные указывают на ряд существенных факторов, оказывающих максимальное воздействие на строительную отрасль. Важнейшим из них является валютная нестабильность (рис. 1). Контракты, предусматривающие приобретение оборудования, часто выражаются в иностранной валюте. Критичным аспектом для экономической эффективности масштабных стройпроектов, воплощаемых на технологии, исходящих из-за рубежа, становится валютный курс [6]. Этот критерий несёт первостепенное значение при включении в проектный бюджет и разработке финансового планирования.

* - прогнозные значения

Рисунок 1 - Динамика среднегодовых валютных курсов

Источник: [11].

Плавающие процентные ставки, обусловленные динамикой ключевой ставки Банка России, представляют собой ключевой элемент финансирования проектов. Они напрямую влияют на расходы, возрастающие вместе с увеличением процентных расходов по кредитам. Эта зависимость приводит к росту стоимости действующих проектов и обострению условий для новых финансовых ангажементов во время рыночных колебаний. Рыночная волатильность остро отражается в периоды финансового закрытия предприятий, когда себестоимость запущенных проектов поднимается, затрудняя условия для заключения будущих финансовых соглашений.

К проблемам добавляется усугубленный трудный доступ к краткосрочным ликвидным ресурсам в ответ на внешние экономические потрясения [8], что часто приводит кредиторов к придержанию консервативной стратегии. Консервативное выжидание затрагивает проекты, уже столкнувшиеся с финансовыми трудностями, делая их очень уязвимыми. Результатом становится нестабильное кредитование на фоне общего падения кредитного рейтинга, свидетельствуя также о риске обрывов ликвидности, частично вызванных ошибками в структурировании первоначальных сделок и неспособность предвидеть будущие издержки. В текущем году возможности для получения финансирования и выбор кредиторов явно сократились, увеличивая финансовую нагрузку строительных компаний. Некоторое облегчение проблемы принесли государственные поддержки.

Аспект инфляции также несет заметную угрозу для долгосрочных финансовых перспектив. Прогнозируемость денежных потоков проекта значительно сдерживается из-за флуктуаций инфляционной динамики, обычно рассматриваемой на период от 20 до 30 лет. Из-за инфляционной нестабильности оценка финансовой выгоды не может быть достигнута с ожидаемой точностью, что порождает проблемы для инвесторов, для которых эти коэффициенты имеют особую значимость при принятии финансовых решений. Эти факторы вместе повышают неопределенность, что влияет на уверенность вложений в проекты и на общую эффективность инвестиций [10].

В сфере профессиональной деятельности эксплуатационное обслуживание проектов сталкивается со значимыми проблемами вследствие потери высококвалифицированных специалистов [5]. Такие проекты требуют наличия экспертов, имеющих глубокие знания в области использования специфического оборудования – от медицинских устройств до систем транспортировки и информационных технологий. Результатом дефицита таких специалистов может являться существенное повышение операционных затрат проекта, что нередко приводит к превышению первоначальных финансовых прогнозов. Куда более серьезным последствием риска оттока специализированных кадров является возможное увеличение бюджета на стадии строительства. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отметило, что более половины строительных компаний в 2022 году столкнулись с нехваткой кадров [11].

Сбои в логистических системах снабжения становятся еще одной значительной трудностью, в частности, речь идет о поставках строительных материалов и комплектующих. Неожиданные прерывания в сотрудничестве с ключевыми партнерами вызвали серьезные препятствия для компаний данного сектора. Это касается и тех, кто предоставляет услуги в области консультаций и обслуживания оборудования: колебания на рынке привели к оттоку множества операторов – от глобальных корпораций до верификаторов и экспертов по оценке. Добавьте к этому падение доступности местных строительных материалов, производство которых зависит от импортируемого оборудования, ведущее, в свою очередь, к увеличению закупочных расходов на данные ресурсы.

Развертывание инфраструктурного финансирования демонстрирует перспективные тенденции (рис. 2), что подкрепляется авторитетными мнениями аналитиков в данной области. Эксперты из Infraone указывают на успешное завершение первых четырех месяцев 2022 года в большинстве инфраструктурных и прилегающих отраслей по сравнению с идентичным периодом предыдущего года. Исключение составляют лишь временные сложности апреля, не коснувшиеся сектора авиаперевозок, где нестабильность наблюдалась давно [13].

Рисунок

2 - Динамика развития рынка ГЧП в России с 2018 по 2022 год с точки зрения

объема и количества сделок

Рисунок

2 - Динамика развития рынка ГЧП в России с 2018 по 2022 год с точки зрения

объема и количества сделок

Источник: [11].

Принципиальным элементом, влияющим на уравновешенность рыночной активности, стали экстренные законодательные акты. Они нацелены на минимизацию рисков участников проектов в условиях экономической турбулентности и включают модификации в законодательные нормативы, регулирующие деятельность, базирующуюся на государственно-частном партнерстве. Главная задача упомянутых поправок – обеспечение частному капиталу достаточного уровня экономических льгот.

Среди прочих решающих действий властей по укреплению рынка ГЧП особое внимание следует уделить финансовой помощи государства. Эта поддержка проявляется в рамках федеральных и региональных программ, ранее запущенных в эксплуатацию и теперь вносящих свой вклад в положительные изменения.

АКРА выражает опасения относительно возможного удорожания уже активных инфраструктурных проектов, акцентируя внимание на потенциале роста капитальных затрат. Прогнозируется, что для половины проектов, планируемых к завершению не позднее 2025 года, фактические расходы на их реализацию смогут превысить предварительные расчеты на 20-40%. [11] В контексте этих рисков продление существующих программ поддержки проектного финансирования представляется необходимым условием для поддержания тенденции роста отрасли.

Выводы

Финансовая модель государственно-частного партнерства имеет свои особенности, при этом она очень схожа с проектным финансированием. Главные различия кроются в структуре и подходах к финансированию, распределении рисков и уровне контроля над проектом. В режиме ГЧП главный взнос делают государственные органы, разделяя риски с частными партнёрами по предварительной договорённости, и оставляя в своих руках ключ к контролю проекта. Напротив, при проектном финансировании, частные инвесторы традиционно выступают в роли финансовых покровителей, перенимая большую часть ответственности, включая риски, которые в ряде случаев могут покрываться страховкой или финансовыми инструментами, с частичным управленческим контролем. Также, проекты, осуществляемые в рамках ГЧП, зачастую несут в себе большую социальную ценность, чем частные корпоративные начинания, финансируемые отдельно от государственного вмешательства.

Анализируя 2018–2024 гг., в России обнаруживается тенденция к укреплению взаимодействия между государственными структурами и бизнес-сообществом, нацеленного на решение актуальных социальных задач. Практика реализации механизмов государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций на местном и международном уровне выступают в качестве эффективного инструмента реализации качественных общественных услуг. Реализация данного партнёрства направлена на минимизацию финансовой нагрузки на бюджетные системы на различных уровнях в Российской Федерации, особенно что касается секторов, финансируемых преимущественно из государственных источников.

References:

Afanaseva N.V., Orlov P.E. (2023). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Rossiyskoy Federatsii na sovremennom etape: tendentsii i problemy razvitiya [Public-private partnership in the Russian Federation at the present stage: trends and problems of development]. Economics and management. 29 (11). 1333-1348. (in Russian). doi: 10.35854/1998-1627-2023-11-1333-1348.

Borisova O.V. (2022). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak odno iz napravleniy finansirovaniya proektov v Rossii [Public-private partnership as one of the areas financing projects in Russia]. Financial management. (6). 34-44. (in Russian).

Dmitriev A.G., Kustov V.S. (2023). Razvitie stroitelnoy otrasli v sovremennyh otechestvennyh issledovaniyakh [The development of the construction industry in modern domestic research]. Scientific notes. 22 (1). 40-46. (in Russian). doi: 10.24182/2073-6258-2023-22-1-40-46.

Elkibaeva L.G. (2021). Klassifikatsiya form gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Classification of forms of public-private partnership]. Public service. 23 (4(132)). 104-110. (in Russian).

Gromova E.A. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i ego pravovye formy [Public-private partnership and its legal forms] M.: Yustitsinform. (in Russian).

Ilyushkina O.V. (2013). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak element investirovaniya v sferu zdravookhraneniya [Public-private partnership as an element of investment in the healthcare sector]. National interests: priorities and security. 9 (18(207)). 16-21. (in Russian).

Ivannikova A.A., Popov A.K. (2023). Finansovo-organizatsionnye instrumenty transformatsii otechestvennoy ekonomiki [Financial and organizational tools for the transformation of the domestic economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (4). 1973-1992. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.4.120064.

Knyazev V.A., Kaygorodtsev K.B., Nazarova V.V. (2022). Vozmozhnosti ustraneniya vysokogo urovnya iznosa osnovnyh fondov v RF [Opportunities to eliminate the high level of depreciation of fixed assets in the Russian Federation]. Skif. Voprosy studencheskoy nauki. (5(69)). 72-85. (in Russian).

Minakov A.V., Egorova E.V. (2021). Stabilnost natsionalnoy valyuty kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva [Stability of the national currency as a factor in ensuring the economic security of the state]. Russian journal of management. 9 (2). 76-80. (in Russian). doi: 10.29039/2409-6024-2021-9-2-76-80.

Pyasetskaya D.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v stroitelstve [Public private partnership in construction]. Scientific notes of the Tambov branch of Russian Union of young scientists. (16). 49-55. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 07:23:22