Methodological approaches to evaluating the effectiveness of public-private partnership projects

Pershin A.A.1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 25

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 8 (August 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=69296568

Abstract:

The currently existing methodological approaches to evaluating the effectiveness of PPP projects are imperfect.

This is one of the main problems of the development of public-private partnership mechanisms in Russia.

In Russian practice, their application in the context of making decisions on the implementation of projects, as a rule, is of a formal, uninformative nature. This does not allow for a holistic view of the comparative advantages of public-private partnership mechanisms. The improvement of these methodological approaches can have a positive impact not only on the decision-making procedure by the public side on the choice of the form of project implementation but also on the approach to its preliminary assessment by the private partner. However, such a process will require a significant adjustment of the current regulatory framework, which is one of the fundamental problems of the development of the Russian PPP market.

The article analyzes the existing techniques of evaluating the effectiveness of public-private partnership projects. The main characteristics of the considered techniques are determined. Their advantages and disadvantages are revealed; and the prospects for their application in the framework of infrastructure projects in the Russian Federation are determined.

This article is intended for employees of corporations and public authorities involved in the process of implementing infrastructure projects within the framework of PPP mechanisms, as well as economic researchers studying the problems of evaluating the effectiveness of public-private partnership projects.

Keywords: public-private partnership, infrastructure project, PPP project effectiveness evaluation

JEL-classification: G30, G38, H54

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время среди исследователей и участников рынка ГЧП сформировалась единая позиция - необходимость унификации методической базы для оценки эффективности проектов государственно-частного партнёрства является одной из основных проблем развития российского рынка ГЧП [12]. Особую актуальность данная проблема приобретает ввиду того, что низкое качество обоснования эффективности инвестиционных проектов в перспективе может негативно сказаться на инвестиционной активности в целом [11]. В свою очередь, совершенствование методических аспектов оценки эффективности ГЧП-проектов с высокой долей вероятности окажет положительное влияние не только на процесс принятия решения публичной стороной о выборе формы реализации проекта, но и на подход к его предварительной оценке со стороны частного партнёра. Такое совершенствование также может послужить инструментом предотвращения возможных разногласий между сторонами в контексте описываемой оценки, что может быть достигнуто за счёт единства методической базы.

Изучению особенностей оценки инвестиционных ГЧП-проектов в теоретико-методическом и научно-практическом контексте посвящены работы множества исследователей: Алаева А. А. [1], Бахматовой А. К. [3], Беляковой Ю. М. [4], Ваславской И. Ю. [6], Гарифуллиной А. Ф. [7], Заернюк В. М. [8], Коссовой Т. В. [10], Мироновой С. М. [13], Мирошникова С. Н. [14], Петриковой Е. М. [16] и др.

Целью настоящей статьи является раскрытие особенностей проведения оценки эффективности ГЧП-проектов и определение перспектив их использования в процессе анализа российских инфраструктурных проектов.

Научная новизна исследования заключается в проведении сравнительной характеристики существующих методов оценки эффективности проектов государственно-частного партнёрства, выявлении их достоинств и недостатков, а также определении степени их унификации в научно-практическом контексте.

Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что несовершенство методической базы в контексте оценки эффективности проектов государственно-частного партнёрства является одной из основных проблем российского рынка ГЧП, решение которой может способствовать ускорению инфраструктурного развития государства.

В рамках данной работы был использован методы количественного и качественного исследования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ГЧП-ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инфраструктурные проекты обладают определённой спецификой реализации. В качестве основных составляющих такой специфики наряду с высокой капиталоемкостью, сложностью структурирования и долгосрочностью выступает существенная социальная значимость подобных проектов, влекущая высокую заинтересованность органов государственной власти в их реализации [9]. Всё это является предпосылкой возникновения необходимости проведения комплексной учитывающей все вышеописанные факторы оценки рассматриваемых проектов на предмет целесообразности их реализации посредством использования механизмов ГЧП, а также достижения определённых критериев эффективности.

Согласно одному из закреплённых в российской нормативной базе подходов, широко используемых при оценке потенциальных ГЧП-проектов, применение ГЧП-механизмов наиболее целесообразно при наличии т.н. сравнительного преимущества выбранного способа реализации ГЧП-проекта по сравнению с привлечением для этой цели прямого бюджетного финансирования в рамках государственного заказа (44-ФЗ) [21]. Как правило, такая оценка осуществляется до принятия решения о реализации проекта и предусматривает только базовый анализ финансовой и социально-экономической эффективности, не включающий многогранное рассмотрение всех возможных преимуществ применения механизмов государственно-частного партнёрства.

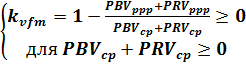

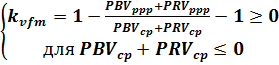

Принятие итогового решения о выборе формы реализации проекта базируется на сравнении их показателей эффективности, методика расчёта которых закреплена в Приказе Минэкономразвития РФ № 894 [20]. В соответствии с данным нормативным документом, в основе обоснования сравнительного преимущества применения механизмов государственно-частного партнёрства по сравнению с прямым бюджетным финансированием лежит сопоставление чистых приведенных затрат и поступлений для публичного партнёра с учетом возможных расходов бюджета при возникновении в процессе реализации проекта рисковых событий [7]. Другими словами, сравнительное преимущество проекта признается при выполнении следующих условий:

(1)

(1)

и

(2)

(2)

где ![]() - коэффициент сравнительного

преимущества реализации проекта при заключении ГЧП-соглашения или

государственного контракта, муниципального контракта;

- коэффициент сравнительного

преимущества реализации проекта при заключении ГЧП-соглашения или

государственного контракта, муниципального контракта; ![]() - чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации при реализации ГЧП-проекта, в рублях;

- чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации при реализации ГЧП-проекта, в рублях; ![]() - чистые дисконтированные

расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации

государственного контракта, муниципального контракта, в рублях;

- чистые дисконтированные

расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации

государственного контракта, муниципального контракта, в рублях; ![]() - суммарный объем

принимаемых публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при

реализации ГЧП-проекта;

- суммарный объем

принимаемых публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при

реализации ГЧП-проекта; ![]() - суммарный объем принимаемых публично-правовым образованием

обязательств в случае возникновения рисков при реализации государственного

контракта, муниципального контракта.

- суммарный объем принимаемых публично-правовым образованием

обязательств в случае возникновения рисков при реализации государственного

контракта, муниципального контракта.

Основным преимуществом применения данной методики для проведения оценки ГЧП-проектов является её «знакомость» для потенциальных участников, а также формализация в нормативной документации, что облегчает процесс структурирования проекта в контексте обоснования целесообразности использования ГЧП-механизма.

В свою очередь, подобный подход обладает существенными недостатками. Во-первых, при проведении данной оценки используется ряд допущений [18].

- Не учитывается возможное получение выручки от оказания платных услуг при реализации проекта;

- Не учитываются налоговые выплаты и амортизационные отчисления при расчете расходов бюджетных средств на этапе эксплуатации;

- Не учитывается фактор различия затрат на привлечение финансирования в проект.

Во-вторых, согласно рассматриваемой методике, при сравнительной оценке рисков вероятность наступления рисковых событий не зависит от выбранной формы реализации проекта, что может существенно исказить результаты такой оценки.

В-третьих, в данной методике не учитывается влияние на проект множества факторов, зависящих от формы его реализации. Одним из основных таких факторов выступает наличие (или отсутствие) фактической возможности привлечения бюджетных средств в достаточном для реализации проекта объёме. Например, в России для заключения государственного контракта необходимо наличие в бюджете реализующего его субъекта полного объема требуемых средств на весь плановый период. В свою очередь, применение механизмов государственно-частного партнёрства возможно и при отсутствии в бюджете необходимых ресурсов в полном объеме.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на сравнительное преимущество, является соотношение рисков, принимаемых на себя частным партнёром при реализации ГЧП-проекта, выраженное в возможном возмещении за счёт средств бюджета его доходов, зафиксированных в соглашении, но недополученных в результате наступления рисковых событий (специфика данного механизма более подробно рассмотрена далее).

Таким образом, при выборе наиболее эффективного способа реализации проекта необходимо учитывать не только сравнение бюджетных расходов и формально закреплённых в существующей методике рисков, но и всю совокупность описанных выше факторов.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Социально-экономический эффект, возникающий вследствие реализации инфраструктурного проекта, может в несколько раз превышать его коммерческую составляющую [15]. Подобная ситуация особенно характерна для проектов социальной инфраструктуры, обладающих низкой или вообще отсутствующей коммерческой эффективностью. По этой причине оценка эффективности подобных проектов должна базироваться не только на расчёте сравнительного преимущества и коммерческой составляющей, но и на оценке социально-экономической эффективности.

Проблеме оценки социально-экономической эффективности инфраструктурных проектов посвящены работы многих российских и зарубежных исследователей Большинство из них сходятся во мнении, что подобный анализ обязательно должен проводиться на этапе предварительного структурирования проекта с целью принятия решения о целесообразности его реализации в рамках применения механизмов ГЧП, т.к. отсутствие проведения комплексной оценки, включающей расчёт социально-экономического аспекта, может существенно исказить результаты и привести к принятию нерационального решения.

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных подходов к оценке ГЧП-проектов, является рекомендованный Европейской комиссией метод анализа «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis, CBA), предполагающий оценку проекта с позиции чистой текущей выгоды (разницы между положительными и отрицательными денежными потоками, дисконтированными по т.н. «социальной ставке дисконтирования». Метод CBA позволяет сравнивать отличающиеся по стоимости проекты в различных сферах реализации.

Данный метод широко используется в случае, если социально-экономический эффект проекта может быть представлен в виде монетизированной (т.е. представленной в денежном выражении) оценки. Основным показателем, подобной оценки, является экономический чистый дисконтированный доход (Economic Net Present Value, ENPV). Если параметр ENPV принимает положительное значение, можно сделать вывод, что при реализации проекта выгода для общества превышает затраты общественно-полезных ресурсов. Формула расчёта данного показателя выглядит следующим образом:

![]() (3)

(3)

где

![]() -

сумма экономических потоков проекта в период времени t

(сумма свободного денежного потока по инвестиционному проекту и

социально-экономических эффектов);

-

сумма экономических потоков проекта в период времени t

(сумма свободного денежного потока по инвестиционному проекту и

социально-экономических эффектов); ![]() -

социальная ставка дисконтирования.

-

социальная ставка дисконтирования.

Стоит отметить, что подход к определению социальной ставки дисконтирования также неоднозначен ввиду отсутствия единой методики расчёта и зависимости от множества факторов, таких как регион реализации проекта, источники его финансирования, макроэкономические параметры и пр. [10] По этой причине применение показателя ENPV для комплексной оценки социально-экономической эффективности проекта носит дискуссионный характер. Однако расчёт данного показателя базируется на показателе суммы экономических потоков проекта, который, по своей сути, аналогичен показателю свободного денежного потока проекта. Поэтому, наряду с ENPV возможно использовать такие показатели, как EIRR, EPI, EDPBP, которые схожи по своей сути с традиционными финансовыми показателями: IRR, PI, DPBP.

Однако подход CBA не позволяет однозначно определить целесообразность выбранной формы реализации проекта и эффективность выбранных источников его финансирования. В свою очередь, в мировой практике концепция оценки рациональности выбора вышеописанных параметров базируется на принципе «оптимального соотношения цены и качества» (value for money, VfM), учитывающем как количественные, так и качественные факторы, которые не поддаются измерению (например, деловая репутация частного партнера, уровень предоставления услуг, эксплуатационные требования, правильность структурирования проекта и оценки его конкурентоспособности и т. д.).

В зарубежной практике в качестве наиболее распространенного способа оценки количественных факторов используется метод сравнения эффективности реализации проекта посредством прямого бюджетного финансирования и с использования механизмов государственно-частного партнерства - Public sector comparator. Данный метод предполагает создание модели, в которой дается альтернативное представление результатов проекта, реализующегося в рамках применения механизмов ГЧП так, как если бы он был реализован за счет бюджетных средств [1]. Другими словами, Public sector comparator представляет собой «оценку полных гипотетических издержек при реализации проекта государством на протяжении всего его жизненного цикла» [16].

Примером качественной оценки, в свою очередь, служит широко использующийся за рубежом метод сравнительного анализа уровня удовлетворенности населения до и после реализации проекта, проводимый посредством социологических исследований и опросов, критериями которого являются ожидания и интересы общества [5].

Таким образом, можно сказать, что концепция VfM является современным способом комплексной оценки эффективности инфраструктурных проектов. Однако, некоторые исследователи отмечают, что «даже в странах с развитыми механизмами ГЧП подходы и способы использования рассматриваемых инструментов оценки зачастую становятся предметом споров. Многие клиенты Всемирного банка, например, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, имеющие значительный опыт реализации проектов государственно-частного партнёрства, пытаются внедрить более систематизированный подход к анализу VfM и отбору проектов ГЧП, однако встречаются со значительными проблемами при разработке и апробации методик. При этом в большинстве стран наблюдается тенденция к снижению роли количественной оценки VfM при принятии решения» [2]. Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что данный подход не обладает необходимой универсальностью, а особенности его применения для оценки потенциального инфраструктурного проекта в существенной степени зависят от территории его реализации.

Стоит также отметить, что, помимо описанных выше методик, в российской нормативной базе существует альтернативный подход к принятию решения о целесообразности реализации проектов ГЧП - расчёт интегральной оценки проекта на основе методики, содержащейся в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 14.02.2023 № 40 [19]. Сущность данной методики заключается в проведении т.н. интегральной оценки проекта, включающей анализ эффективности его реализации с учетом различных показателей, выступающих в качестве критериев отбора, с проведением последующей нормализации абсолютных значений данных показателей в относительные посредством их балльной оценки и пересчёта по критериям весовой значимости.

Показатели, составляющие критерии отбора:

- Технико-экономические индикаторы (прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования; прогнозная интенсивность движения по искусственному дорожному сооружению; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; степень готовности проекта);

- Показатели финансовой эффективности (чистая приведенная стоимость проекта; чистая приведенная стоимость собственного капитала; средневзвешенная стоимость капитала);

- Показатели бюджетной эффективности (индекс бюджетной эффективности; снижение доли государственной поддержки; увеличение доли внебюджетного финансирования; снижение доли финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации);

- Показатели социально-экономической эффективности (расширенная чистая приведенная стоимость).

Интегральная оценка проекта (Efint) определяется как средневзвешенная сумма оценок на основе расчета баллов по данным показателям по следующей формуле:

![]() (4)

(4)

где

![]() -

весовой коэффициент для критерия отбора j (значения содержатся в рассматриваемом

документе и отражены в приложении 1 настоящего исследования);

-

весовой коэффициент для критерия отбора j (значения содержатся в рассматриваемом

документе и отражены в приложении 1 настоящего исследования); ![]() -

балл по критерию отбора j (рассчитываются в соответствии с содержащейся в

рассматриваемом документе методикой); N - общее число критериев отбора.

-

балл по критерию отбора j (рассчитываются в соответствии с содержащейся в

рассматриваемом документе методикой); N - общее число критериев отбора.

Стоит также отдельно отметить особенность содержащегося в данной

методике подхода к оценке социально-экономической эффективности, критерием

которой выступает расширенная чистая приведенная стоимость ( ![]() ), расчёт которого предлагается к проведению с помощью следующей

формулы:

), расчёт которого предлагается к проведению с помощью следующей

формулы:

![]() (5)

(5)

где

![]() –

денежные потоки проекта с учетом внешних эффектов в периоде t

(включают потоки для бюджетной системы и монетизированные

социально-экономические эффекты);

–

денежные потоки проекта с учетом внешних эффектов в периоде t

(включают потоки для бюджетной системы и монетизированные

социально-экономические эффекты); ![]() –

ставка дисконтирования для бюджетных потоков;

–

ставка дисконтирования для бюджетных потоков; ![]() –

последний период реализации проекта.

–

последний период реализации проекта.

С одной стороны, принцип расчёта данного показателя схож с

содержащемся в описанном выше подходе CBA. Однако компоненты,

используемые для его расчёта, обладают существенными отличиями. В частности, денежные

потоки проекта с учетом внешних эффектов ( ![]() )

учитывают сумму следующих составляющих:

)

учитывают сумму следующих составляющих:

- Денежные потоки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (CFB);

- Монетизированная экономия времени для всех категорий транспортных средств (Eff time);

- Монетизированная экономия топлива для всех категорий транспортных средств (Eff fuel);

- Монетизированный эффект от создания новых рабочих мест (Eff work);

- Монетизированный эффект от снижения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками (Eff eco).

Более подробная инструкция расчёта данных показателей содержится Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 14.02.2023 № 40.

Основным

отличием от подхода CBA

в

данном ключе является специфика выбора социальных эффектов в качестве

параметров оценки, обусловленная целью данной методики – регламентированием порядка оценки проектов дорожной

инфраструктуры. Также, вместо показателя свободного денежного потока по

проекту используется сумма совокупных денежных потоков бюджетов бюджетной

системы, что дополнительно подчеркивает предназначение показателя ![]() для

оценки эффекта превышения выгоды для общества над затратами

общественно-полезных ресурсов.

для

оценки эффекта превышения выгоды для общества над затратами

общественно-полезных ресурсов.

Ещё

одним существенным отличием, в свою очередь, является показатель ставки

дисконтирования для бюджетных потоков,

который устанавливается на уровне значения ключевой ставки Центрального банка.

Подобный подход предполагает, что в ключевой ставке уже учтено всё множество

факторов, влияющих на денежные потоки бюджета, что носит дискуссионный

характер. В данном случае показатель денежных потоков проекта с учетом внешних

эффектов ( ![]() )

аналогичен показателю свободного денежного потока. Поэтому представляется возможным

использование альтернативного показателя оценки социально-экономической

эффективности – EIRR (по аналогии с

рассмотренным выше случае применения метода CBA).

)

аналогичен показателю свободного денежного потока. Поэтому представляется возможным

использование альтернативного показателя оценки социально-экономической

эффективности – EIRR (по аналогии с

рассмотренным выше случае применения метода CBA).

Резюмируя всё вышесказанное, можно сказать, что данный подход позволяет проводить сопоставление предполагаемых проектов и является неплохим дополнением к существующей методике оценки сравнительного преимущества использования ГЧП-механизмов над финансированием посредством государственного заказа. Несмотря на то, что его применение закреплено в нормативной документации, регламентирующей порядок оценки реализации проектов строительства объектов транспортной инфраструктуры, концепция подобного подхода может быть применима также для проектов других сфер.

Наряду с вышесказанным, особенностью данного метода является возможность формирования рейтинга проектов, учитывающего критерии коммерческой, бюджетной и социально-экономической эффективности. Подобный эффект достигается за счёт содержащейся в настоящем подходе многокритериальности, преимущества которой не раз упоминались в работах исследователей [17]. Также, учитывая тот факт, что рассматриваемая методика закреплена в нормативной базе, целесообразность использования результатов её применения носит более убедительный характер в контексте обоснования государственному партнёру параметров проекта.

Однако несмотря на то, что данный подход достаточно хорошо подходит для сравнения эффективности разных проектов, его применимость для сравнения различных сценариев реализации одного проекта весьма ограничена, т.к. нормализация абсолютных значений показателей проекта в относительные посредством их балльной оценки зачастую не позволяет увидеть эффект от точечных изменений условий его реализации. Помимо этого, изменение сценария реализации проекта влечёт корректировку только части рассматриваемых составляющих интегральной оценки, т.к. технико-экономические индикаторы, как правило, остаются неизменными в процессе пересмотра условий. Подобная особенность, наряду с балльным представлением параметров эффективности проекта, принцип распределения которых обладает некоторым дисбалансом [1], может исказить интегральный показатель и привести к неверной оценке влияния на проект изменения условий его реализации. В данном случае оценка сравнительного преимущества представляется более надёжным индикатором для сопоставления.

Стоит уточнить, что существующие на сегодняшний день подходы к данной оценке наиболее часто носят стоимостной характер и базируются на принципе оценки денежных потоков. Такая ситуация обусловлена тем, что в процессе структурирования инфраструктурных проектов, предполагаемых к реализации в форме ГЧП, всегда проводится комплексная оценка генерируемых данными проектами денежных потоков, как в контексте оценки их коммерческой эффективности, так и в процессе анализа доходной и расходной части бюджета. Социально-экономические эффекты, в свою очередь, могут быть представлены в виде монетизированных эффектов, дополняющих вышеобозначенную оценку денежных потоков.

Необходимо также отметить, что в контексте принятия решения о реализации потенциального ГЧП-проекта на сегодняшний день целесообразным является применение сразу нескольких методик оценки эффективности проектов как в рамках отбора наилучшего из них, так и в процессе выбора наиболее благоприятных сценариев их реализации. Так, например, на практике при структурировании концессионных проектов в России зачастую дополнительно проводят формально не требуемую по закону (в рамках реализации проектов данной формы государственно-частного партнёрства) оценку сравнительного преимущества, т.к. результаты подобного анализа позволяют сформировать более целостное представление о проекте. Всё вышеперечисленное ещё раз подчёркивает проблему несовершенства существующих на сегодняшний день методических подходов к оценке эффективности ГЧП-проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сказать, что оценка эффективности проектов в сравнении, а также сопоставление различных сценариев их реализации являются основополагающей частью процесса принятия решения о форме осуществления таких проектов. Применяемые на сегодняшний день в России методические подходы к такой оценке представляются недоработанными. Многие из них фактически не применяются для принятия решения (проводится только малоинформативный расчёт, необходимый для соответствия формальным требованиям, закреплённых в нормативной базе). В свою очередь, усовершенствование данного механизма потребует существенной корректировки действующих законов и нормативных положений, что является одной из фундаментальных проблем развития российского рынка государственно-частного партнёрства.

[1] В нормативной документации при определении количества баллов, присваиваемых за достижение определённых критериев, отсутствует единство логики такого присвоения. Так, например, за показатель бюджетной эффективности присваивается число баллов равное значению индекса бюджетной эффективности, который может принимать любое положительное значение. В свою очередь, параметры финансовой и социально-экономической эффективности могут быть оценены максимум в 1 балл при достижении определённого значения данного показателя (при недостижении присваивается 0 баллов).

References:

Alaev A. A, Kozlova S. V., Malyutin K. M., Perova I. T. (2015). Otsenka sotsialno-ekonomicheskoy effektivnosti infrastrukturnyh proektov [Evaluating social and economic effects of infrastructure projects]. The Journal of Finance. (4(26)). 41–52. (in Russian).

Bakhmatova A. K. (2018). Problemy otsenki effektivnosti proekta gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva [Problems of evaluating the effectiveness of a public-private partnership project]. Vestnik nauki i obrazovaniya. (7(43)). 29–31. (in Russian).

BakhmatovaA. K. (2018). Obzormirovogoopytaobosnovaniyavyboramekhanizmagosudarstvenno-chastnogopartnyorstva (GChP) kaksposobarealizatsiiinfrastrukturnyhproektov [Review of the world's experience on the basis of the selection of Public-private Partnership mechanisms as a way to implement infrastructure projects] European research: innovation in science, education and technology. 14–18. (in Russian).

Belyakova Yu. M. (2019). Informatsionno-analiticheskoe obespechenie gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva v sfere razvitiya infrastrukturnyh proektov: mirovoy̆ opyt [Information-analytical provision of state-private partnership in the field of development of infrastructure projects: world experience]. Mezhdunarodnyy̆ nauchnyy zhurnal. (6). 74–82. (in Russian). doi: 10.34286/1995-4638-2019-69-6-74-82.

Garifullina A. F., Rashitova L. K., Georgiadi T. V. (2019). Puti povysheniya effektivnosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Ways to improve public-private partnership efficiency]. Science and business: development ways. (3(93)). 178–180. (in Russian).

Kalendzhyan S.O., Pershin A.A. (2024). Tendentsii razvitiya institutsionalnoy sredy v ramkakh primeneniya mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sovremennoy Rossii [Trends in the development of the institutional environment within the framework of the application of public-private partnership mechanisms in modern Russia]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 14 (4). 1257-1270. (in Russian). doi: 10.18334/epp.14.4.120889.

Kossova T. V., Sheluntsova M. A. (2012). Sotsialnaya stavka diskontirovaniya v Rossii: metodologiya, otsenka, mezhregionalnye razlichiya [A social discount rate for Russia: methodology, appraisal, regional differences]. Economics of Contemporary Russia. (3(58)). 16–27. (in Russian).

Margolin A. M., Margolina E. V., Spitsyna T. A. (2018). Ekonomicheskaya otsenka investitsionnyh proektov [Economic assessment of investment projects] (in Russian).

Mataev T. M., Berzhanov K.D. (2020). Problemy i napravleniya razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sotsialnoy sfere (na primere zdravookhraneniya kyzylordinskoy oblasti) [Problems and directions of development public-private partnership in the social sphere (on the example of health care in the kyzylorda region)]. Science and world. (5-1(81)). 37-41. (in Russian).

Mironova S. M. (2015). Munitsipalno-chastnoe partnyorstvo kak instrument razvitiya munitsipalnyh obrazovaniy: finansovo-pravovye aspekty [Municipal-private partnership as a tool for the development of municipalities: financial and legal aspects]. Business. Education. Law. (4(33)). 300–305. (in Russian).

Miroshnikov S. N., Charkina E. S. (2016). Partnerstvo vlasti i biznesa: kak povysit effektivnost investitsionnyh proektov [Partnership government and business: how to increase the efficiency of investment projects]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12–1(77)). 389–397. (in Russian).

Perro Zh-I., Shatelyu G. (2002). Finansirovanie sozdaniya i modernizatsii infrastrukturnyh obektov transporta i kommunalnogo khozyaystva (frantsuzskiy opyt) [Financing the creation and modernization of infrastructure facilities for transport and public utilities (French experience)] (in Russian).

Petrikova E. M., Lokshin N. V. (2021). Metodologicheskie aspekty realizatsii mekhanizma finansirovaniya proektov GChP [Methodological aspects of using mechanism of financing projects based on state and private partnership]. Bulletin of Plekhanov Russian University of Economics. (4(118)). 26–38. (in Russian). doi: 10.21686/2413-2829-2021-4-26-38.

Slepov V. A., Rodenkova T. N., Aliev D. K. (2019). Otsenka effektivnosti mekhanizma finansirovaniya nauchno-tekhnicheskikh proektov gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva [Funding mechanisms evaluation in science and technical projects with public-private partnership]. Financial life. (4). 62–66. (in Russian).

Vaslavskaya I. Yu., Fattakhova D. R. (2022). Metodika otsenki effektivnosti proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Evaluation of the effectiveness of public-private partnership projects]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (8-1). 123-127. (in Russian). doi: 10.17513/vaael.2355.

Vaslavskaya I. Yu., Khakimova S. D., Kuznetsova T. V. (2016). Metody otsenki effektivnosti proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva rossiyskaya praktika [Evaluation methods the efficiency of public-private partnership projects: russian practice]. Naukovedenie. (2(33)). 22. (in Russian). doi: 10.15862/19EVN216.

Zaernyuk V. M., Anisimov P. F., Zabaykin Yu.V. (2019). Otsenka sravnitelnogo preimushchestva mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva v nedropolzovanii [Assessment of comparative advantage of mechanisms of public-private partnership in subsurface use]. Kant. (2(31)). 315–319. (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 19:27:39