Development of communication networks in the context of marketing and behavioral adaptation of business to the requirements of the mobilization orientation of the economy

Khandamova E.F.1![]() , Shchepakin M.B.1

, Shchepakin M.B.1![]() , Zhamankulova D.S.1

, Zhamankulova D.S.1

1 Кубанский государственный технологический университет

Download PDF | Downloads: 21

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 4 (April 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=65667592

Abstract:

The article discusses the importance of developing communication networks by improving the marketing and behavioral adaptation of business as a result of changes in advertising, marketing and information signals generated by business and government, sent to various target recipients (producers, consumers, intermediaries, investors, and societies) to activate their innovative, creative and business activity.

Advertising and marketing support of the processes of creation and improvement of communication spaces of various market entities becomes an important component in the processes of their marketing and behavioral adaptation to the changes caused by the mobilization orientation of the economy and provides for activation of the activities of domestic producers and human-centered resources in the direction of development and implementation of innovative solutions on modern intellectualized marketing and communication platforms.

Improving the management of communication fields of subjects of relations balanced in terms of resources and interests of participants in interactions is aimed at creating conditions for the acquisition of technological and economic sovereignty by the national socio-economic system with the effective use of human capital. A model of improvement of advertising and marketing support system of a business entity focused on marketing and behavioral adaptation of business to the requirements of the mobilization stage of transformations in accordance with the priorities of development of the national economy as a whole is proposed.

Keywords: mobilization economy, communication network, marketing and behavioral adaptation, marketing and behavioral accelerator, advertising and marketing support system, human capital, competitiveness

JEL-classification: E24, J24, O15

Введение

Динамика изменения геополитической и геоэкономической обстановки во внешнем окружении страны сказывается на построении бизнесом рациональных коммуникационных полей, в рамках которых должны вовлекаться необходимые для развития субъектов предпринимательства и региональных экономик ресурсы (материально-технические, производственно-технологические, инновационные, коммуникационные, маркетинговые, рекламные и т.п.). Перераспределение ресурсов в оптимизируемых бизнесом коммуникационных моделях персоналом, мотивированным на наращивание результативности функционирования субъекта (определяемой получаемой им прибылью, ростом конкурентоустойчивости в условиях перемен, повышением имиджа, накоплением репутационого капитала и др.), предполагает расширение спектра возможностей участников отношений выстраивать такие адаптационные маркетингово-поведенческих процессы, которые будут базироваться на новых технологических платформах (с использованием высоких технологий и с вовлечением искусственного интеллекта) [1]. Поскольку развивающаяся совокупность рыночных отношений в условиях мобилизационной ориентации экономики затрагивает весь спектр внутрифирменных контактов, а также межсубъектных информационно-товарных обменов и институциональных взаимодействий, постольку развитие коммуникационных сетей должно идти в векторе укрепления и развития инструментарно-методического обеспечения управления конкурентоустойчивостью бизнеса и экономик локальных территориальных образований. И в этом процессе на первую линию преобразований выдвигаются цифровые технологии [2], изменяющие и уклад жизни в обществе, и систему государственного управления, а также влияющие на динамичность ответных реакций бизнеса и экономики в целом на вновь появляющиеся вызовы и угрозы. Скорость ответных реакций бизнеса и власти на поступающие сигналы от разных звеньев коммуникационных полей позволяет обеспечивать позитивные изменения в экономической и социально-управленческой практике в результате технологических инноваций, а также посредством расширения возможностей участников развивающихся коммуникационных сетей использовать в адаптационных процессах современный рекламно-маркетинговый и PR-инструментарий.

При становлении информационно-цифрового общества коммуникативная практика опережает теоретическое сопровождение реализуемых социально-экономических процессов [3], предусматривающих учет различных факторов и ограничений, связанных с построением рациональных коммуникационных пространств, которые не могут формироваться без участия адекватного задачам развития рекламно-маркетингового инструментария, вовлекаемого в механизмы адаптационного конструирования эффективных взаимодействий. Интеллектуализация инфраструктуры технологического развития [4], а также маркетингово-коммуникационных платформ в сфере производства товаров и услуг разного характера предполагает закрепление устойчивых экономических связей между участниками реализуемых ими процессов в интересах не только потребителя, но и товаропроизводителей, поставщиков тех или иных ресурсов, рыночных посредников, органов государственной и муниципальной власти и социумов как носителей информации культурного кода и социальных ценностей [5].

Коммуникационная система в информационных полях субъектов отношений становится важнейшим элементом в формируемых подходах к управлению развитием бизнеса [6]. От рациональности этой системы зависит конкурентоустойчивость как самих субъектов предпринимательства, так и локальных социально-экономических образований c их отраслевой спецификой и с их конкретными видовыми ресурсными возможностями [7]. Обеспечение рекламно-маркетинговым сопровождением процессов построения и совершенствования коммуникационных полей субъектов является важной составляющей в маркетинго-поведенческих циклах адаптационного управления изменениями, настраиваемыми на рациональное использование ресурсов, эффективное вовлечение в преобразовательные процессы человеческого капитала [8], на купирование негативных сигналов и действий, исходящих от симуляционно-манипуляционных источников (каналов) разного происхождения [9], на снижение возможных потерь и уменьшение неоправданных рисков и т.п.

Целью исследования является разработка модели совершенствования системы рекламно-маркетингового обеспечения (СРМО) бизнес-структуры, ориентированной на поведенческую адаптацию бизнеса к требованиям мобилизационного этапа изменений.

Система рекламно-маркетингового обеспечения субъекта хозяйствования как инструмент управления поведенческой адаптацией бизнеса к требованиям мобилизационной экономики

Следует отметить инерционность в различных сегментах экономики в отношении реализации маркетингово-поведенческой адаптации в разных составляющих цепочек создания стоимостей к новой экономической реальности, в том числе в их коммуникационном звене. Остаются слабыми и не свидетельствуют о достаточной эффективности мотивационные механизмы бизнеса и власти в отношении развития промышленно-производственных сфер, которые должны подкрепляться усилиями государственной власти для вовлечения государственного и частного капитала в долгосрочные проекты в региональных экономиках и в отдаленных от центра территориях нашей страны. Этого не происходит в нужном масштабе, в четко обозначаемых временных горизонтах и с нужным качеством перестройки коммуникационных связей между ключевыми игроками региональных экономик и субъектами бизнеса национального уровня. Медленно и неэффективно осуществляются процессы преобразований в системе адаптации моделей маркетингового поведения субъектов разных сфер деятельности к новым вызовам, которые определили набор задач мобилизационного формата развития экономики в разрезе отдельных территорий. Это, прежде всего, разработка и реализация государственной пространственной политики, которая должна быть направлена, с одной стороны, на создание эффективных коммуникационных полей субъектов с развитым механизмом управления воздействиями инициаторов инновационных решений (проектов) на маркетинговое поведение различных участников рынка [10], с другой – на развитие пространственно распределенной, но в то же время централизованно управляемой инновационной инфраструктуры [11], которая способна обеспечить генерацию потока производственных и иных инноваций, а с третьей – на вовлечение в формируемые коммуникационные поля субъектов государственно-частных партнерств, которые должны быть мотивированы на эффективное воплощение новаций в рамках собственных интересов и требований мобилизационной экономики.

Социально-ориентированная адаптация поведения бизнеса вынуждена подстраиваться под требования эффективного и рационального вовлечения имеющегося в регионах ресурсного потенциала, и прежде всего того человеческого ресурса, который должен реализовывать все позитивные начинания на высоком технологическом и интеллектуально-созидательном уровне. Последний предполагает интеграцию ресурсов (научно-технического, человеческого капитала, маркетингового, инновационно-продуктового, мотивационно-коммуникационного, логистического и др.) разных участников отношений, включающихся своими возможностями в создание единого коммуникационного поля в рамках аргументированно обоснованных капиталоемких проектов. В частности, тех проектов, которые касаются туристической и медицинской сфер деятельности, а также иных направлений бизнеса, способных удовлетворять потребности клиентов как в сфере эффективного обслуживания бизнеса, так и в разных сегментах потребительской сферы. Но этот процесс должен быть ориентирован на использование отечественных технологий и на разработки российских ученых в области создания высокотехнологичных видов оборудования как основы обеспечения высокой конкурентоустойчивости национального хозяйства. И тогда возможным становится говорить о расширении интеллектуализации взаимодействий клиентов и персонала различных субъектов предпринимательства (отличающихся отраслевыми особенностями), а также бизнеса с посредниками и иными участниками отношений, которые могут заключаться, например, в доведении той или иной объективной информации, не страдающей излишней пафосностью или же неоправданным симуляционно-манипуляционным характером сигналов [9], направляемых в адрес различных участников отношений (особенно в социальных сетях).

Адаптационные процессы в поведенческих моделях бизнеса и его персонала должны быть настроены на обеспечение устойчивого экономического роста в отраслевых звеньях экономики, который не может быть достигнут без планомерного и последовательного воплощения «экономики знаний», формируемой усилиями человекоцентричного ресурса, создающего новые возможности и в модернизационных процессах, и в интеллектуализации инструментарного аппарата управления изменениями, и в инновационных составляющих создаваемых маркетингово-коммуникационных площадок с элементами искусственного интеллекта [12]. Не «отрывая» социальную сферу в ее сущностном понимании от развития системообразующих отраслей экономики, и тех отраслей, которые выступают драйверами их обновления в условиях новой экономической реальности [13], следует признать, что системообразование в региональных экономиках в широком спектре отраслевой дифференциации, создаваемой отечественными товаропроизводителями, видоизменяет «лицо», образ и формирует имидж российского национального хозяйства в целом. А системообразующие подотрасли в границах тех или иных территорий обретают статус акселератов (англ. business accelerator, startup accelerator или seed accelerator, букв. «ускоритель») развития регионов, которые в организационно-функциональном аспекте становятся социальными институтами поддержки стартапов [14]. Они в любых сферах и видах экономических практик могут рассматриваться как инструменты активизации инновационной деятельности [19], способствующие расширению созидательной инициативы наиболее креативных звеньев трудового ресурса. А этот ресурс чаще всего ориентирован на развитие функционирующих или на создание новых коммуникационных полей, выстраиваемых с использованием развивающегося на новых программно-интеллектуальных платформах рекламно-маркетингового и PR-инструментария. Понятие стартапов может описывать не только создаваемые учреждения научного или поискового характера, но и организованные формы программной поддержки интенсивного развития компаний через механизмы менторства (в результате освоения хард- и софт-скиллов), целевого профессионального обучения, финансовой поддержки, в том числе в обмен на долю в капитале компании. Стартапы выступают инструментом закрепления коммуникационных связей в разветвленной организационно-маркетинговой сети [15, c. 15], подталкивая бизнес к поиску новых решений для укрепления им своих конкурентных позиций. Значимость акселерации в решении проблем ускорения развития той или иной сферы деятельности (будь то производственная сфера, или сфера туристических, или медицинских, или иных социальных услуг) проявляется в том, что при выборе программ акселерации и создании стартапов преследуются долгосрочные интересы, которые могут быть обеспечены только в системе развития и расширения маркетинговых коммуникационных сетей с интеллектуализированным инструментарием воздействия инициаторов проектов на мотивированных к сотрудничеству рыночных акторов, действующих в разных областях деятельности [16]. И в коммуникационных полях важное место отводится будущим инвесторам и состоянию репутационного капитала разработчиков программы. Последний зависит от качества формируемого информационного поля, создаваемого средствами массовой информации и заинтересованными пользователями, в том числе действующими в социальных сетях (SMM-менеджеры, СММ-специалисты, блогеры, владельцы сайтов, рядовые пользователи и т.п.).

В условиях преобразований инновационного характера на рубеж переднего края рыночных отношений выдвигается маркетингово-поведенческий акселератор, определяющий разветвленность и масштабность коммуникационного ресурса, который системно включается в процесс гармонизации интересов участников отношений (между бизнесом и государством, между бизнесом и его работниками, между органами власти, социальными институтами и рядовыми гражданами, между бизнесом и потребителями, между субъектами предпринимательства и т.п.). Маркетингово-поведенческий акселератор наделяется свойствами движущей силы в развитии интегрированных коммуникаций [17,18] и бренд-коммуникаций [19], используемых субъектами предпринимательства в ходе расширения маркетинговых сетей разных уровней, подталкивающих власть и собственников капиталов к решению проблем инновационно-инвестиционного характера, и прежде всего на основе разработок отечественных ученых. И здесь опять всплывает значимость «экономики знаний» [20, c. 11]. Она выступает фундаментом тех возможностей, которые могут вносить вклад в наращивание ВВП и обретение страной технологического и экономического суверенитета посредством повышения мотивационно-коммуникационного иммунитета у субъектов бизнеса и власти [21]. А его состояние определяется долей высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте страны и величиной внутренних затрат на исследования и разработки. К сожалению, доля внутренних затрат на исследования и разработки в России в процентах от ВВП остается крайне низкой. В 2022 г. она составляла 0,94%. По этому показателю наша страна занимает 43 место [22]. Хотя тренд на поступательный рост затрат на науку в 2022 г. в действующих ценах сохранился: объем внутренних затрат на исследования и разработки достиг 1435,9 млрд руб. (против 1301,5 млрд руб. в 2021 г.), тем не менее заметного «перелома» в этом плане пока не произошло. В пересчете в постоянные цены внутренние затраты на ИР сократились за 2022 г. на 4,7%, а в сравнении с допандемийным 2019 г. – на 9%. Для сравнения, доля затрат на исследования и разработки в США составляет 2,2%, в Германии – 2,8 %, в Японии – 3,4%, в Израиле – 4,2%.

Развитие маркетингово-коммуникационных пространств в контексте наращивания социально-экономического роста настоятельно требует развития маркетинговых сетей при одновременном инициировании инновационных проектов, в которых адаптационные процессы должны быть направлены на укрепление конкурентных позиций бизнеса в условиях мобилизационных преобразований. Без форсированного роста инвестиций на уровне 8-10% в год в рамках мобилизационных программ развития страны вряд ли удастся добиться устойчивого экономического роста в год до 5% к 2025 году. Государство должно создавать условия для реализации приоритетов национальной экономики и для наращивания объемов в производственной сфере предпринимательства, но через инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру и технологии [23].

Новая экономическая реальность способствовала разрушению и деформации маркетинговых коммуникационных сетей и на начальном этапе обострения противоречий между Россией и коллективным Западом привела к необходимости трансформации сформировавшихся коммуникаций и маркетинговых цепочек поставок в восточном направлении. Это наиболее наглядно просматривается в российской нефтегазовой отрасли, переориентировавшейся на поставки энергетического сырья на Восток. В частности, в структуре российского экспорта поставки с азиатским ориентиром (в Китай и Индию) составили 80 % в июле 2023 г. [24], изменив представление о понимании маркетингово-коммуникационной сети в условиях новой реальности. Нами предлагается уточненное понятие маркетингово-коммуникационной сети (МКС) хозяйствующего субъекта в контексте задаваемого вектора его поведенческого доминатора, действующего в условиях мобилизационной ориентации экономики. Предлагается понимание этой категории в следующей редакции: МКС представляет собой совокупность разветвленных организационно-функциональных и производственно-технологических связей субъекта с разными участниками коммуникационного поля, настраиваемых на такое их маркетинговое поведение, которое, с одной стороны, способствует покрытию «потребностей» субъекта в тех или иных ресурсах разного предназначения и происхождения для решения мобилизационных задач конкретной территории, а с другой ‒ нацеливает субъектов отношений на совместную работу по инновационной трансформации отраслевых сфер региональных образований в направлении удовлетворения потребностей потребителей в большей мере продуктами (услугами) отечественного товаропроизводителя при реализации требований социального доминатора и рациональном освоении потенциала обеспечения роста конкурентоустойчивости национальной экономики в целом. Создаваемая субъектом бизнеса маркетингово-коммуникационная сеть должна отвечать требованиям поведенческого комплаенса, который предполагает осуществление адаптационных маркетингово-поведенческих процессов на основе традиционных для России ценностей. Построение маркетинговых сетей предусматривает активизацию воплощения человеческого капитала [8] и адаптацию ресурсных возможностей бизнеса экономики территорий к требованиям развивающегося рынка с учетом различных ограничений в интересах достижения мобилизационных целей развития. Изменяя наполнение маркетинговых сетей по составу участников, по набору вовлекаемых инструментов, по содержанию целевых задач на развитие отечественного товаропроизводителя, а также развивая инструментарий управления воздействиями на разных участников рынка, можно устанавливать разные индикативные ориентиры и совершенствовать стратегические программы развития региональных экономик на новых маркетингово-коммуникационных площадках [25]. При этом не следует забывать о настройке дефлятора маркетингового поведенческого оптимизма (МПО) [26] на уменьшение возможных потерь при реализации маркетинговой адаптации субъекта как носителя тех или иных ценностей и воплотителя приоритетов общества к меняющимся требованиям того или иного этапа мобилизационных изменений. Но какие бы задачи не ставила мобилизационная экономика, сохраняется взаимообусловленность и взаимозависимость поведенческих реакций различных участников рынка и сущностных процессов, выстраиваемых бизнесом в ходе формирования разветвленных маркетингово-коммуникационных сетей как ответных реакций на рекламно-маркетинговые воздействия конкретных субъектов рынка (на уровне власти, на уровне социальных институтов, на уровне разнопрофильных бизнес-структур, на уровне индивидов и др.). В наиболее общем понимании коммуникационная сеть представляет собой широкий набор взаимосвязанных взаимоотношений обмена между действующими игроками [27], преследующих свои цели и имеющих свои интересы на удержание тех или иных рыночных позиций. Такие обмены (информацией, продукцией, идеями и т.п.) происходят в определенном пространстве, которое может быть системно организовано, и в котором могут и будут соединяться как интересы, мотивы и ресурсы, так и организационные компоненты взаимодействия, поскольку в этом пространстве «пересекаются» социальные, экономические, идеологические, политические, морально-нравственные и иные характеристики и свойства участников и звеньев взаимодействия. И в этом пространстве, как подчеркивал Дж. Г. Мид [28], ключевую роль начинают играть жесты, язык, формы обращения, эмоции и поведенческие реакции в направляемых в адрес получателей сигналов. Двумя наиболее важными «корнями» работ Дж. Мида как основоположника символического интеракционизма в целом являются философия прагматизма и социального бихевиоризма. В структуре социального действия он выделял четыре последовательные стадии: побуждение к действию («импульс»), восприятие («перцепция»), непосредственно действие («манипуляция») и завершение действия как стадию потребления его результатов («консумация»). У Дж. Мида демократия зиждется на всё возрастающей рационализации процесса достижения соглашений и открытости социальных институтов к необходимым изменениям, что находит свое отражение в сфере выстраиваемых коммуникационных связей между разными участниками рынка. В таком контексте понимания действий, направленных на различные изменения, может выстраиваться символическая категоризация, обозначающая границы групп, которые подвержены упорядочиванию и структурированию потоков взаимодействий между ее участниками (Mead, 1910; 1934) [28]. Это становится особенно важным, когда бизнес выстраивает взаимоотношения между субъектами (индивидами) в разных сферах деятельности (например, туристической, медицинской, торговой и др.). Интересы, мотивы и ресурсные возможности каждой группы участников отношений значимым образом могут отличаться. А отсюда и появление новых границ групп как эмерджентных свойств процессов социального обмена. Эти вопросы рассматривались Р. Эмерсоном и др. представителями теорий обмена (Emerson, 1962 [29]; Cook, Yamagishi, 1992 [30, 31]): с одной стороны, они ограничивают те или иные обмены в тех или иных формах их осуществления (в том числе в эмоциональном, языковом, поведенческом измерении), а с другой ‒ расширяют возможности этих обменов, но отвечающих определенным их типам.

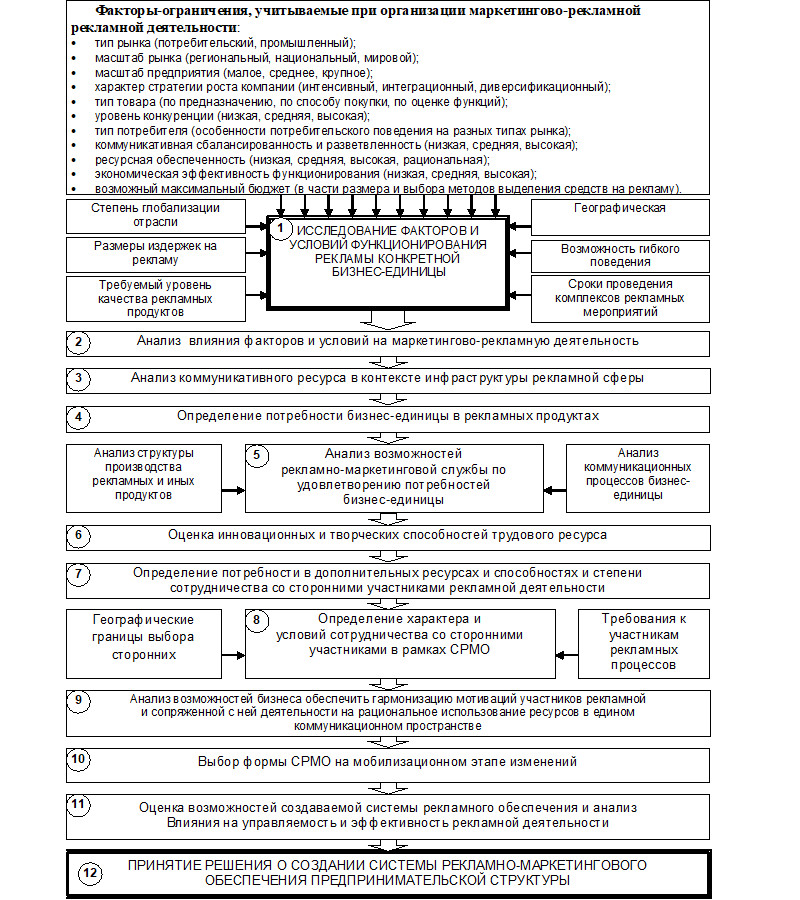

Рис. 1. Модель совершенствования системы рекламно-маркетингового обеспечения (СРМО)

бизнес-структуры, ориентированной на поведенческую адаптацию бизнеса к требованиям

мобилизационного этапа изменений

Источник: разработано авторами

В рамках построения маркетинговой, рекламной и ПР-деятельности разные субъекты (со стороны бизнеса и власти, со стороны потребителя, со стороны посредников и т.п.) и элементы рекламы (как носители той или иной информации, а также тех или иных воздействий, несущих в себе эмоции и стереотипы ответного поведения получателей сообщений) находятся в отношениях и связях друг с другом, и реализуются они наиболее продуктивным образом именно в маркетингово-коммуникационном пространстве. Они образуют систему отношений, которую в условиях изменившихся требований, продиктованных мобилизационной ориентацией экономики, можно называть системой рекламно-маркетингового обеспечения (СРМО), которая в настоящей экономической реальности должна быть комплементарна требованиям адаптационного этапа преобразований. СРМО очень чувствительна к изменениям в эмоционально-психологическом контексте ответных реакций получателей сигналов, и она по своей сути представляет бизнес-систему, которая способна трансформировать входящие потоки запросов бизнес-структур, власти и социальных институтов в выходящие потоки рекламно-маркетинговых услуг и продуктов, которые учитывают наличие различных ограничений. В частности, таких, как доступность тех или иных ресурсов, состояние и развитость рекламных, маркетинговых и ПР-технологий. Выходящие потоки отображают адекватность поведения субъектов нормам законодательного регулирования, особенностям отраслевых и профессиональных различий в воплощаемых видах деятельности в конкретных условиях внешней среды и в конкретных обстоятельствах функционирования внутренних структур бизнеса.

Нами предлагается модель совершенствования системы рекламно-маркетингового обеспечения (СРМО) субъекта хозяйствования, ориентированного на маркетингово-поведенческую адаптацию бизнеса к требованиям мобилизационного этапа преобразований в соответствии с приоритетами развития национальной экономики в целом (см. рис.1). Следует отметить необходимость выделения 12 этапов в последовательности действий по выбору рациональной модели СРМО субъектом хозяйствования, которые предполагают учет отраслевой специфики реализуемых бизнесом видов деятельности, которые, с одной стороны, предусматривают построение СМРО в соответствии с запросами, требованиями и возможностями целевых аудиторий, а с другой – требуют трансформации инновационной компоненты в функционировании бизнеса в векторе рационального решения задач, определенных конкретным мобилизационным этапом развития региональной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Добиться позитивных изменений в системе рекламно-маркетингового обеспечения субъектов хозяйствования разных отраслевых звеньев в интересах устойчивого развития национальной экономики в целом на этапе мобилизационных преобразований становится возможным, если: а) преобразования осуществлять с ориентацией на активизацию инновационного потенциала человеческого ресурса в векторе приоритетов развитии страны; б) учитывать совокупное действие объективных и субъективных факторов, определяющих наполнение процессов формируемых бизнесом и властью воздействий на получателей сигналов (сообщений); в) процессы рекламно-маркетинговой адаптации бизнеса в ходе построения им сбалансированных коммуникационных полей взаимодействующих сторон соотносить с интересами общества, государства, бизнеса и рядового человека.

2. Обострение маркетингово-ресурсных противоречий в условиях ограничений разного характера, вызванных требованиями мобилизационной экономики, обретает свойства инструмента, который должен включаться в режимы поиска рациональных решений по маркетингово-поведенческой адаптации субъектов бизнеса к направлении социально-ориентированного развития общества, вовлекая для этого весь арсенал возможных средств и возможностей для создания и разработки отечественными товаропроизводителями товаров и услуг, удовлетворяющих требованиям наращивания экономического роста, обретения региональными экономиками и системой в целом конкурентоустойчивости в векторе технологического и экономического суверенитета.

3. Рационализация маркетингово-коммуникационных связей в рамках мобилизационой ориентации экономики предполагает разработку и создание инновационных отечественных товаров и услуг, способных изменить внутреннее состояние бизнеса, повысив его социальную ответственность за перемены, происходящие в ключевых звеньях региональных экономик. Перемены являются коммуникационным откликом субъектов (и его трудового ресурса) на требования новой экономической реальности, изменяющие поведенческие шаги субъектов отношений, адекватно отвечающих вызовам времени и сигналам, посылаемым их получателями на базе современных маркетингово-коммуникационных платформ с расширяющимся набором вовлекаемого для этого инструментария (с элементами искусственного интеллекта и диджитализацией коммуникационного пространства).

References:

Cook K.S., Emerson R.M. (1978). Power, Equity and Commitment in Exchange Networks American Sociological Review. 43 (5). 721-739. doi: 10.2307/2094546.

Cook M.S., Yamagishi T. (1992). Power in exchange networks: A power-dependence formulation Social Networks. 245-265. doi: 10.1016/0378-8733(92)90004-Q.

Ketova N.P., Granovskaya I.Yu., Zunde V.V. (2022). Kontseptsiya effektivnyh integrirovannyh marketingovyh kommunikatsiy kak element upravleniya innovatsionnoy sistemoy sovremennoy kompanii [The concept of effective integrated marketing communications as an element of the innovative system management in a modern company]. Creative Economy. 16 (2). 381-396. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.2.114269.

Khandamova E.F., Schepakin M.B. (2021). Upravlenie integrirovannymi kommunikatsiyami [Integrated Communications Management] Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. (in Russian).

Makarov I.N., Pivovarova O.V., Drobot E.V., Selischev O.V., Yushkov M.A. (2023). Rol innovatsionnoy infrastruktury v obespechenii prostranstvennoy politiki Rossii v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [The role of innovation infrastructure in Russiaʼs spatial policy amidst mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (4). 2075-2084. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.4.119989.

Mayorov A.A. (2020). Adaptatsiya k tsifrovizatsii v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya gosudarstva [Adaptation to digitalization in the context of innovative development of the state]. Creative Economy. 14 (9). 1929-1950. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.9.110846.

Mid Dzh.G. (2009). Izbrannoe: Sbornik perevodov [Selected writings: A collection of translations] M.. (in Russian).

Miller A.E., Yakovleva E.V. (2020). Razrabotka sistemoobrazuyushchikh elementov intellektualnoy infrastruktury tekhnologicheskogo razvitiya [Development of system-forming elements of intellectual infrastructure for technological development]. Leadership and Management. 7 (2). 143-160. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.110450.

Podvoyskiy D.G. (2001). Tsennosti v strukture sotsialnoy realnosti [Values in the structure of social reality]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya. (1). 105-113. (in Russian).

Richard M. Emerson (1962). Power-Dependence Relation American Sociological Review. 27 (1). 31-41. doi: 10.2307/2089716.

Rubini N.V. (2015). Rossii nuzhno stimulirovat chastnyy sektor [Russia needs to stimulate the private sector]. Mir novostey. (47(1143)). 3. (in Russian).

Schaerer M., du Plessis Christilene, Yap Andy J., Thau S. (2018). Low power individuals in social power research: A quantitative review, theoretical framework, and empirical test Organizational Behavior and Human Decision Processes. 149 73-96. doi: 10.1016/j.obhdp.2018.08.004.

Schepakin M.B. (2022). Reklamno-marketingovoe manipulirovanie povedeniem subektov pri upravlenii ekonomicheskim rostom biznesa v usloviyakh didzhitalizatsii rynochnyh otnosheniy [Advertising and marketing manipulation of the subjects' behavior in managing the economic growth of business entities amid digitalization of market relations]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 81-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114062.

Schepakin M.B., Ilenkova K.M. (2022). Roznichnaya torgovlya kak drayver tekhnologicheskogo razvitiya strany v usloviyakh marketingovo-povedencheskoy adaptatsii biznesa k trebovaniyam mobilizatsionnoy ekonomiki [Retail as a driver of countryʼs technological development in the context of business marketing-behavioural adaptation to the mobilisation economy requirements]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2865-2884. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116213.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Glazyrina E.O. (2022). Upravlenie razvitiem biznesa v regionalnoy ekonomike v usloviyakh aktivizatsii mobilizatsionnogo faktora [Business development management in the regional economy in an intensified mobilisation environment]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (11). 2933-2956. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.11.116510.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Gubin V.A. (2022). Brend-kommunikatsii v usloviyakh modernizatsii ekonomiki [Brand communications in the context of economic modernization] Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. (in Russian).

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Ksenzova G.V. (2023). Iskusstvennyy intellekt v zerkale innovatsionnyh izmeneniy v usloviyakh mobilizatsionnoy ekonomiki [Artificial intelligence in the mirror of innovative change in the mobilization economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (2). 749-770. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.2.117539.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Petrovskiy V.I. (2007). Formirovanie kommunikatsionnyh setey v usloviyakh razvivayushchegosya rynka [Communication networks in an emerging market]. St. Petersburg Polytechnic University Journal of Engineering Science and Technology. (4(52)). 244-252. (in Russian).

Schepakin M.B., Ksenzova G.V. (2023). Model upravleniya konkurentosposobnostyu subektov biznesa posredstvom rasshireniya vozdeystviya reklamnogo instrumentariya v usloviyakh intellektualizatsii innovatsionnyh izmeneniy [A model for managing the competitiveness of business entities by expanding the impact of advertising tools in the context of the intellectualization of innovative changes]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (11). 4971-5000. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.11.119659.

Schepakin M.B., Ksenzova G.V. (2023). Motivatsionno-kommunikatsionnyy immunitet biznesa v formirovanii konkurentoustoychivoy ekonomiki [Motivational and communication business immunity in a competitive economy]. Leadership and management. 10 (1). 9-34. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.1.117057.

Schepakin M.B., Pakhiev R.A. (2023). Chelovecheskiy kapital v implementatsii innovatsionnogo vektora razvitiya kak klyuchevoy faktor obespecheniya konkurentoustoychivosti regionalnoy ekonomiki [Human capital in the implementation of the innovative development vector as a key factor in ensuring the regional economy competitiveness]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (11). 4731-4752. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.11.119561.

Schepakin M.B., Rushanova S.S. (2023). Razvitie internet-ploshchadok dlya prodvizheniya proizvodstvennogo biznesa v usloviyakh modernizatsionnyh preobrazovaniy v ekonomike [Development of internet platform for promotion manufacturing business in conditions modernization transformations in the economy]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Pischevaya tekhnologiya. (1(391)). 133-144. (in Russian). doi: 10.26297/0579-3009.2023.1.21.

Shaymieva E.Sh., Gumerova G.I. (2023). Startapy kreativnyh industriy: kharakteristiki startapov, napravlenie programm razvitiya [Creative industriesʼ startups: characteristics and development programs]. Creative Economy. 17 (5). 1523-1550. (in Russian). doi: 10.18334/ce.17.5.117817.

Shchepakin M.B., Khandamova E.F., Krivosheeva E.V., Kuznetsova O.A., Kurenova D.G. (2018). Managing the marketing behavior of manufacturing enterprise on the factor «competitiveness» Espacios. 39 (31). 18.

Shley B. (2014). Neuderzhimye: Intensiv dlya budushchikh predprinimateley [Unstoppable: Intensive for future entrepreneurs] M.: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Tretiakov O.V. (2022). Upravlenie razvitiem kommunikatsionnoy sistemy kompaniy sfery uslug v usloviyakh vozrastaniya nestabilnosti i neopredelennosti vneshney sredy [Managing the development of the communication system of service companies in the face of increasing instability and uncertainty of the external environment]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 12 (7-1). 162-178. (in Russian). doi: 10.34670/AR.2022.90.15.019.

Zarnadze A.A. (2015). O edinstve tselostnosti i institutsionalnosti sistemy upravleniya [To the unity of integrity and institutionality of management system]. Management Sciences. 5 (3). 6-14. (in Russian).

Страница обновлена: 03.04.2025 в 19:42:35